“以美育人”的小学艺术教育校本课程实践

2021-08-16劳小莲

【摘要】本文以南宁市奥园小学的“以美育人”艺术教育校本课程研究与实践为例,先提出研究前期存在的一些问题,进而总结实践经验,逐渐形成包含“德艺双馨、自觉美育艺术培育目标,普及与提高并重的艺术课程,学、教、推广三平台,133艺术教育课程模式”等在内的研究成果,以期为其他学校的特色文化建设提供一些思路。

【关键词】小学艺术教育 “以美育人” 校本课程

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)17-0033-04

美育是“五育”之一,中国传统文化特别重视美育在教育中的作用及意义,如今国家也提倡“五育并举,美育引领”等教育理念。2014年,教育部在《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》中指出:学校艺术教育是实施美育的最主要的途径和内容;2015年,国务院办公厅在《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中指出:美育与德育、智育、体育相辅相成、相互促进。坚持育人为本,面向全体,让每个学生都享有接受美育的机会,促进德智体美有机融合;2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》,其中提到要大力加强体育、美育、劳动教育。国家颁布的一系列指导意见,对推动学校艺术教育事业的发展,促进学生的全面发展和教师的专业发展,以及提高全民族的整体素质具有重大的意义。

奥园小学自2013年9月建校以来,就将艺术教育列为学校特色文化建设的重要内容,持续进行“以美育人”的艺术教育校本课程研究。通过6年的研究与实践,学校的艺术教育体系构建取得初步成果:一是提出基于学生发展核心素养、源于学校文化的“德艺双馨,自觉美育”艺术培育目标;二是研发普及与提高并重的艺术课程;三是整合、创建保障课程实施的“学”的平台、“教”的平台、推广平台;四是建构“133”艺术教育课程模式。(见图1)从2017年起,该成果先在奥园小学学区5所学校检验与推广,后有近300所学校进行经验分享与体验。2019年,该成果获南宁市基础教育教学成果二等奖。本文主要针对“以美育人”艺术教育校本课程建设的研究与实践进行阐述,以期为其他学校的特色文化建设提供一些思路。

一、研究初期存在的问题

学校在“以美育人”艺术教育校本课程建设初期,曾遭遇三个突出问题:第一,对美育育人功能和作用认识不到位,导致师生、家长忽视艺术教育的美育功能,只重艺术的技能学习。第二,存在重应试轻素养、重少数轻全体、重比赛轻普及的观念,导致教学过程中出现应付式授课,挤占、停上艺术课程等现象,使艺术课程沦为“副科”,而学生学习艺术只为成绩努力,只关注比赛人员及比赛活动,因此,学生参与面得不到拓宽、视野狭窄、艺术素养难以提升。第三,资源配置不达标,师资队伍缺额较大,缺乏统筹整合的协同推进机制,直接影响艺术教育教学效果。

二、解决问题的过程与方法

针对上述的问题,学校提出“理念引领—构建课程—培育师资—完善机制—整合协同”的育人行动计划,分4个阶段探索普及与提高并重的小学艺术校本课程,构建“以美育人”的教育模式。

(一)第一阶段:以“美”的理念引领

1.将艺术教育作为学校办学特色

围绕学校办学愿景“让每个儿童都精彩,让每位教师都幸福,让校园成为绽放生命的舞台”,倡导“人人享有艺术”的理念,提出“德艺双馨,自觉美育”的艺术培育目标,引导师生、亲子共进艺术课堂、共建艺术环境、共创艺术氛围,让学生爱上艺术,让艺术为学生的精彩人生奠基。

2.制订规划,明确思路

根据学校文化建设发展规划,设计艺术课程总体研究思路。(见图2,见下页)结合“唤醒生命自觉,成就魅力人生”的学校文化核心理念,拟定艺术课程总目标,从“明自我”“明环境”“明他人”三方面制订“以美育人”的艺术课程目标体系。(见图3,见下页)

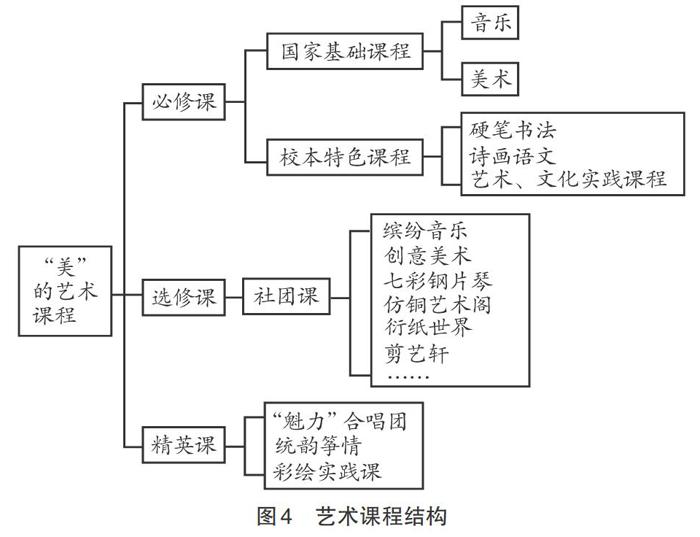

(二)第二阶段:研发“美”的艺术课程,探索教学策略及评价方式

根据教育部《关于进一步加强中小学艺术教育的意见》《义务教育艺术课程标准(2011年版)》《义务教育美术课程标准(2011年版)》及《义务教育音乐课程标准(2011年版)》等指导文件,学校分学段研发了艺术必修课程、选修课程和精英课程,形成了普及与提高并重的艺术课程结构,(见图4)并实施“双四一”的教学策略,建立“三优先、一齐全”的保障机制与“先学后教”的艺术教师培育模式,制订《南宁市奥园小学艺术综合素养评价标准》。

(三)第三阶段:整合资源,协同育人

学校以“立德树人,以美育人”为导向,对现有资源进行充分整合,实施协同育人。步骤有三:一是开展“结对子,种文化”活动,引进校外各类文化艺术机构,邀请艺术专家进校园;二是引导家庭积极参与学校开展的美育活动,构建美育协同育人机制;三是建立学区艺术教育发展共同体,进行成果的检验与推广。

(四)第四阶段:提炼“以美育人”理念,建构“133”课程模式

学校在魅力课程理念引领下,并在校园特色文化建设实践研究的基础上,提炼出“以美育人”的理念,建构形成“133”课程模式,即确立“1”个总目标——德艺双馨,自觉美育;构建“3”种课程——必修课程、选修课程、精英课程;整合“3”个平台——“教”的平台、“学”的平台、推广平台。

三、成果的主要内容

“以美育人”的艺术教育校本课程是一项科学性、实践性很强的基础工程、系统工程,渗透于学校教育和管理的各个方面。经过6年多的探索和实践,该工程取得显著成效,成果主要体现在构建“美”的艺术校本课程体系、培育“美”的艺术教师、彰显“美”的学校文化三方面。

(一)构建“美”的艺术校本课程体系

学校在魅力课程理念引领下,坚持走国家课程优质化、基础课程校本化、校本课程特色化、特色课程个性化、评价体系多元化的道路,构建具有“美”的艺术校本课程体系,形成以課程育人的魅力课程文化。

1.开设优质的必修艺术课程

学校美育课程主要包括书法、音乐、美术等必修艺术课程,奥园小学严格按照国家课程计划,开齐、开足、开好艺术课程,确保教学质量达优秀水平。如每周都安排硬笔书法课,教师持续研发硬笔书法校本课程资源,教法采用“先学后教”的模式,学法实施“四个一”策略:每天一练,每周一课(生)、作品(师),每月一赛,每期一展。

2.研发“美”的艺术社团课程

艺术社团课程是学校课程的重要补充,学校通过实践规范艺术社团的教学体系,制订社团课程实施方案、工作计划、成果展示制度、评价机制等,同时坚持课内与课外相结合、普及与提高相结合、学校与家庭社区相结合。

(1)制订社团课程实施方案。具体做法是:①调查摸底,组建团队;②筹备策划,营造氛围;③活动内容,依趣而定;④社团活动,定期开展;⑤形式多样,指导到位;⑥常规特色,突破创新。

(2)建立“三优先、一齐全”的保障机制。“一齐全”:为确保艺术社团课程的正常开展,配备齐全的音乐、舞蹈、美术、书法等专用教室及教学设备,为艺术教育提供硬件保障。“三优先”:经费优先,从公用经费中支出艺术教育设施设备、耗材、培训、活动等费用,优先保障艺术教育经费;课时优先,校本课程中优先安排音乐、美术、书法等艺术类校本课程;师资优先,尽管学校教师编制紧缺,但仍然优先招聘艺术教师,组建优质的艺术教师队伍,全面满足学校声乐、器乐、舞蹈、书法等不同艺术社团课程开设的需要,给学生以多元的选择空间,保证社团课程顺利实施。

(3)因地制宜创新艺术教育教学方式、丰富教学内容。教师采取“走班制”的形式授课,每周一课,课堂中给予学生自主权,培养他们“我的课程我做主”“人人享有艺术”的意识,使艺术活动内化为学生的自觉行动,进而使他们学有所得、得有所长。在教学内容的开发上,目前奥园小学开设的艺术社团课程有缤纷音乐、创意美术、七彩钢片琴、仿铜艺术阁、衍纸世界、硬笔书法、剪艺轩、朗诵、小主持等10多门。课程设置点面结合、富有层次,既关注了学生的需求,又让学生在学习的过程中,循序漸进地提升感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

3.探索“四美”艺术实践活动课程

学校以课堂为基础,以“美”为核心,努力构建以音乐、绘画、书法等活动为主体的“四美”艺术特色实践活动课程。将美育贯穿在学校教育的全过程,渗透于各学科。大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践活动,实现美育与德育、智育、体育、劳动教育深度融合。挖掘不同学科蕴涵的丰富美育资源,发挥学科教师的智慧,围绕美育目标形成课堂教学、课外活动、学校文化的育人合力。

(1)美与学科融合——诗画语文。开设诗画语文作为学校特色课程,师生共同编写春、夏、秋、冬四季《晨诵》校本教材。每天早上,学生翻开《晨诵》,用美的声音去诵读美的诗文,又在朗朗的读书声中体验、感悟经典诗文。这样的活动能够让学生熏染品质,传承中华经典文化。除了常读经典诗文,在语文课堂中,教师常常引导学生将书法、绘画、诗文相结合,以美的画面表现语文,又巧用诗文、书法赋予绘画深层内涵,呈现出语文学科诗情画意的一面。

(2)美与合唱相遇——经典和声。中国著名音乐家、作曲家谷建芬老师,呕心沥血十三载,谱诗成曲,创作出50首属于孩子的《新学堂歌》,学校将此引入音乐课堂、合唱团,举办“经典咏流传”歌咏比赛,以优美的旋律引着学生走近圣贤,在经典中成长。

(3)美与安全同行——井盖文化。每年一次的井盖文化节,已成为学校文化建设的一个亮点。全校100多个井盖,均由教师、学生、家长自主参与设计、绘画,既营造了师生、亲子共建的校园文化氛围,又让井盖文化成为安全教育的一道靓丽风景线。

(4)美与文明相遇——树绘文化。在校园里那片四季景不同的小树林,开展一年一度的树绘文化活动,也是学校文化建设的一个亮点。每棵树上那独特的手绘图画,时刻提醒着学生不摘花踩草、不攀爬树木,养成文明、环保的行为习惯;而这充满童趣和文化气息的小树林,成为学校文明教育的阵地,构建了人与自然和谐共生的意境。

4.构建多元的学生评价体系

多元课程设置与多元评价方式相辅相成。基于所设的多元化艺术课程,学校着力制订了相关的学生评价体系。评价的方式和形式多样,如艺术社团课程开展“魅力社团”“魅力团长”“魅力团员”“魅力社团成果展示”等评选活动;艺术实践活动课程开展后评选“最佳风采奖”“最佳才艺奖”等奖项;井盖文化节评选“最佳设计奖”“最佳绘画奖”等奖项,等等。这些评选活动和奖项设置,旨在激发学生参与艺术实践活动的兴趣与积极性,提升课程开展的有效性,提高社团活动的质量。

(二)培育“美”的艺术教师

1.创新艺术教师培养模式

学校在已有6名音乐、6名美术、2名书法专职教师的基础上,通过“专家培训—全员学习—挖掘教师—指导学生”的模式,挖掘、培养了20多名艺术社团教师、20多名硬笔书法教师,形成一支较齐全的艺术教师队伍。学校经常组织艺术教师开展学习活动,让他们加强艺术技能训练,学习先进的教育教学方法,重视艺术理论知识的学习,增强“以美育人”的理念,明确“立德树人”的重要性,形成“人人都是美育教师”的意识。

2.促进艺术教师专业成长策略

针对青年艺术教师经验少、流动性大、对教材不熟悉等问题,学校采用了“共学、共研、共成长”教研训一体化的研修模式,(见图5)引领青年教师通过团队研修实现专业成长。教育科研也是促进教师成长的另一重要途径,学校充分发挥学科带头人在美育科研实践中的引领作用,带领艺术教师积极参与、申报各级各类课题研究。如在南宁市专项、“十三五”规划课题的申报中,本成果组员主持、参与学校文化建设及艺术类A类1项、B类1项、C类2项;城区A类2项课题立项,其中1项已结题,并被评为A等级;市级微课题2项均已结题。丰硕的科研成果极大地促进教师的专业成长,引领学校的发展。

3.构建团队培育管理模式

组建了艺术教师团队之后,为了加强管理,学校建立艺术教师成长手册,制订学校“青蓝工程”实施方案,搭建“魅力青蓝工程”教育日志交流平台,以师徒结对的形式,立足课堂教学,每周开展一次大教研活动,实现“研究、实践、反思”三位一体的教研方式,多渠道促进团队成长。

(三)彰显“美”的学校文化

1.精心创设艺术教育的环境

学校精心布置、打造校园的艺术文化环境,倡导师生共同设计、共同参与,以增强师生的主人翁精神。如校园内的“六园”“两长廊”“两广场”,甚至一枝一叶、一墙一柱,满眼望去都是师生的杰作——一幅幅书法、一张张图画、一件件工艺品,这些文化的象征、智慧的结晶、学校文化建设的成果,感染着学生、熏陶着学生,为学生形成真、善、美的品德奠定了良好的基础。

2.建立科学的艺术管理制度及激励机制

学校积极建立健全的、科学规范的各种艺术管理规章制度,包括艺术教学常规管理、艺术教育科研、艺术教师培训、师生文体活动、大课间活动、评价体系、目标与考核激励等一系列规章制度,保障艺术教育教学活动有效开展,形成具有“生命自觉”的制度文化。

四、效果及反思

(一)效果

本成果在理論与实践方面有较大的创新与突破,理念与实践高度融合,具有较强的可操作性,易于学校艺术教育的普及与推广。成果包括:研究报告、研究实施方案、研究视频、研究论文集、优秀教学设计集、2万幅教师硬笔书法作品、10万幅学生硬笔书法作品、10万幅学生书画作品、诗画语文校本教材(共1套)、硬笔书法校本课程资源(一至六年级各一册)。在学生方面,有2000多人在参加书画、器乐、合唱等艺术比赛中,分别获中全国、自治区、市、城区级一、二、三等奖;学生合唱团于2018年获全国第十五届校园影视综艺二等奖、南宁市童谣传唱一等奖、南宁市“童心向党”歌谣比赛二等奖等奖项,并在近三年蝉联城区第一名,代表城区参加市级艺术节,荣获市级金、银奖。在教师方面,成果负责人劳小莲老师执教的课例荣获全国校园影视教学评比一等奖,并被评为部级“优”课,她还完成主持市级多项课题研究。其他艺术教师在教学比赛中,获国家级一等奖1人,部级优课1人,自治区级一等奖3人、二等奖8人、三等奖3人,市级一等奖1人、二等奖1人,城区级一、二等奖60多人;另外,还有100多人次以优异的成绩被评为南宁市优秀辅导员、城区优秀教师、优秀班主任等。在学校方面,“以美育人”的艺术办学特色多次在《南宁日报》《南宁晚报》《中国教育报》及南宁电视台等媒体报道;先后被评为“南宁市文明校园”“南宁市学校文化建设典型学校”等。

(二)反思

实践出真知,在本成果的创建及应用过程中,学校研发团队对如何在学校艺术教育中“以美育人”深有感受,但在艺术教育特色课程纵向研究未能很好深入,学科也未能很好相互渗透,教师“人人为美育教师意识”不够明显。今后,学校将在现有成果的基础上,结合学校申报的“南宁市学校文化建设”“南宁市十三五规划书法与美育”“体艺‘2+1”等课题研究,按学校文化建设规划目标,进一步探究特色的艺术教育办学模式,实现以科研兴校、在反思中进步、在行动中求发展,使该模式得以日趋完善,进而推动学校文化建设。

【作者简介】劳小莲(1976— ),女,汉族,广西合浦人,高级教师,南宁市学科带头人,现就职于南宁市奥园小学,研究方向为小学艺术教育。

(责编 黄健清)