安徽怀宁孙家城史前城垣结构与功能分析

2021-08-12吴卫红

吴卫红

(安徽大学历史学院考古系)

孙家城遗址位于安徽怀宁县马庙镇栗岗村(现孙城村)大沙河南岸(图一),局部被水毁,现存城垣内圈、外圈和壕沟外圈,分别约21、25、31万平方米。

图一 孙家城遗址位置示意图

城垣于1980年代“二普”时发现。作者自2003年起对其进行了多次调查和局部钻探,并于2007.10.16~2008.1.7进行了首次发掘,面积86平方米,为了解域垣发掘了TG1、TG2、T1。2008年9~11月又在城中各地点进行了发掘。确认了域垣的年代,填补了安徽史前域址空白。

长江下游目前仅有良渚古城和孙家城2处史前城垣,本项研究旨在以材料为重点,对该城垣、壕沟的结构、技术、功能进行细致分析,为探讨长江下游史前城址的特点及其与黄淮平原的关系提供更多信息。

一、城垣与壕沟的形态与堆积

1.地表现状

表二 钻探横剖面观察所获外侧壕沟相关数据表(单位:米)

城垣呈近椭圆形,以外缘计算东西最长约780、南北最宽340、残周长1200多米。东北角地表已无,但经钻探局部基础残存;西北角未发现但地势较外侧高4~6米,北部现为河边断崖。现存城垣比内侧地表高1~3、比外侧高2~5、底宽12~20、顶宽3~5米不等。垣外围有宽约70~100米的较浅洼地,南侧洼地西段较平但东段明显西高东低;西侧和东侧洼地则明显南高北低,倾向河床方向。

2.钻探

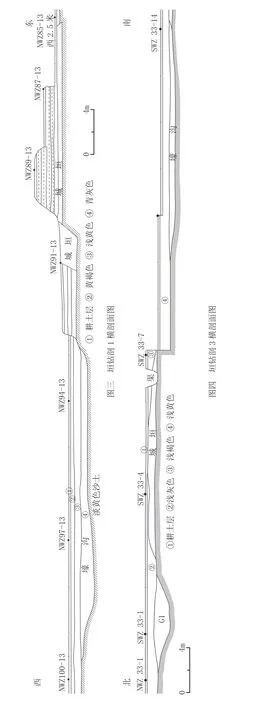

经全面网格钻探并补以多道横向钻探剖面(垣钻剖1~7、壕钻剖1~7),得到了多项基础数据(图二;表一、二)。

图二 土垣与壕沟发掘、钻探解剖位置图

表一 钻探横剖面观察所获土垣相关数据表(单位:米)

钻探得到的城垣基础宽度在23~25米,垣体以黄土为主。除西南角外,大部分叠压在更早期文化层之上。

外围洼地为壕沟所在,全长约1430、东、西两侧宽约25~50米,南侧较窄,除个别地段外其余大都在20米以下,其中东半部有240余米的一段明显外拐且宽度急收到12米。城垣与壕沟间距约5~10米,仅南面那段壕沟凸出部分达到15米,个别地段可能20余米。壕宽小于地表洼地。在垣钻剖4的垣体附近,深1.2米以下有一片长20多米非常坚硬深褐色土与壕沟的拐弯处对应,或与通道有关。

壕沟开口距地表深1~2、自深仅1~2米。沟底横剖面大多数较平缓(图三、四);纵剖面东、西两侧均倾向大沙河方向,南侧的东半部西高东低。壕沟底部最高点在西南角的垣剖2附近,若有流水应该从这儿分两支:一支向东再折向北流入大沙河,另一支从西侧流入大沙河。沟内填土含有红烧土颗粒等,其中夹粗砂黑皮篮纹陶片是张四墩文化[1]的典型器(图五,1~3)。

城垣内有5条沟状遗迹,其中G1、G4紧贴垣内侧,似有密切关系。G1向西延伸并折往西北与壕沟沟通,东西长595、开口距地表深0.5~0.7、自深1~2.5、宽10~20米(图六)。沟底填土深褐色,土质较松,包含陶片、灰烬、红烧土颗粒较多,与外壕沟中较纯净填土有明显区别,其中的黑皮陶、夹石英陶片不晚于张四墩文化时期,而夹细砂黑衣陶片或能到薛家岗文化晚期(图五,4~8)。

图五 壕沟和G1内钻探出土陶片

图六 G1剖3横剖面图

3.发掘成果

试掘的两条探沟中,TG2材料不足以了解城垣[2],现以TG1东西两壁、T1东壁及其南扩探沟剖面及为例介绍。

(1)TG1东壁(图七)

图七 TG1东、西壁剖面图(上为西壁,下为东壁)

因近坡脚处的⑦层以上及早期个别层位分布南、北两侧,编为并列的A、B层[3]。

第①层:表土层。厚11~25厘米。

第②层:红色土。深11~25、最厚处约29厘米。

第③A层:黄土夹褐斑土,土质较硬。深46~67、最厚约15厘米。

第③B层:灰褐土,土质疏松,夹少量黑斑。深12、厚8厘米。

第④A层:黄色土,土质较硬。深46~67、最厚15厘米。

第④B层:灰黄土,夹少量红色斑点,土质较硬。深20、厚12厘米。

第⑤A层:红褐土,土质较硬。深35~100、最厚31厘米。

第⑤B层:灰黄土,夹颗粒较大的稀疏黑斑。深32、厚18厘米。此层下有汉代灰坑H3。

第⑥A层:红褐土夹黄斑土,土质较硬。深11~27、最厚60厘米。

第⑥B层:红褐土夹黄斑土,土质较硬。深50、厚15厘米。

第⑦A层:灰黄土,土质疏松,呈大颗粒状。深28~44、最厚31厘米。

第⑦B层:黄色土夹灰白土,土质较硬。深60、厚35厘米。

第⑧层:黄白色土,土质疏松,含砂性。深59~69、最厚18厘米。

第⑨层:黄褐土,土质较软,堆积很厚。深65~81、南端最厚55厘米。

第⑩层:黄褐色夹铁锰结核土,土质坚硬,分布自墙体最高点向南。深19~86、大部分厚10~44厘米不等。

图八 TG1东壁第(20)层堆积

(2)T1东壁及南扩探沟

图九 T1东壁及其南扩探沟剖面图

二、城垣年代

可以明确TG1⑤、T1⑧及以上为汉代以后堆积。现择关键层位年代的遗物介绍。

1. TG1出土遗物

TG1各堆积中遗物数量极少。

陶鼎足 均为夹砂红陶,主要为侧装扁平足或似鱼鳍形足。标本TG1∶1,侧装近似鱼鳍形,足外侧缘略弧而薄,内侧缘较厚,足根近鼎身处捏凹。残长4.8厘米(图一○,1)。

图一〇 TG1出土遗物

石镞 大都青灰色砂质板岩,近柳叶形,剖面为扁菱形,边刃较锋利,均残件。标本TG1∶2,残长4.8、最厚0.7厘米(图一○,2)。标本TG1A∶1,镞尖及尾残。残长5.6、最厚0.8厘米(图一○,3)。

图一一 玉锥形器

此外,还有少量难以辨出器形但明确属张四墩文化的陶片(图一二)。

图一二 TG1出土陶片

2. T1出土遗物

叠压在城垣坡脚上的各文化层包含丰富的陶片和石器,有夹砂红陶、灰陶,鼎足以侧装扁平三角形为主,另有少量横装扁平带凹槽足。

图一三 T1出土遗物

另有少量张四墩文化特征的夹砂黑皮陶缸片、夹砂红胎红皮陶鼎足、灰陶鼎足等(图一四、一五)。

图一四 T1出土夹砂黑皮陶缸片

3. 年代判断

因此,地层关系证明城垣主体不晚于也不早于张四墩文化。

(2)绝对年代

发掘共测有28个炭样,涉及到黄鳝嘴文化、薛家岗文化、张四墩文化、周代、汉—六朝,数据与推断十分吻合。其中与城垣直接相关的有5个(1个为汉—六朝样品);与城垣包含遗物可比的其他遗存中采集4个,分属张四墩文化早、晚期[7](表三)。测年在2660BC~ 2460 BC间,特别集中在2470 BC~2575 BC(图一六),因此可以断定城垣最早堆筑年代应在2500BC左右。

表三 张四墩文化时期地层单位测年数据表(Oxcalv 4.3.2版校正)

图一五 T1出土陶鼎足

图一六 张四墩文化时期地层单位测年数据校正结果

壕沟年代从钻探出土陶片看应与此相同。

三、城垣堆积过程分析

千余米的垣体堆筑,各段的技术、习惯必有不同,并有发掘局限性,如T1中的基础处理便没有TG1所见的清晰、完善,内护坡处理却要复杂,但总体应该是比较统一的。如以TG1为分析对象,可知城垣大致有平基定位、起垄垫基、堆筑墙心和斜墙、增筑、补筑[8]等多个环节。

1.平基定位

2.起垄垫基

图一七 TG1西壁偏北侧主体墙的基础细部

图一八 TG1东、西两壁墙体基础及主墙体堆筑结构(镜向北)

3.堆筑心墙

图一九 TG1(20)层中发现的疑似夯窝?

4.厚筑斜墙

图二〇 TG1西壁(18)层混合土料交错堆筑方式

核心工作完成后,筑垣目的开始显现,内坡不再受重视,重点转向外坡。经过层在外坡增厚并漫到内坡,层在外坡进一步完善并起到防护坡脚的作用,再到层增高增厚也漫到内坡,随后在内坡增筑层又反向漫到外坡。这种每层厚约30厘米、多次漫过顶部交叠铺筑的方式,目的为培厚外坡、加高顶部。

5.封顶完成

6.后期增补

⑩层似为稍晚增筑培厚的部分,混合土料的质地和夹杂颗粒方式与层以下明显不同,但年代差距不会太大。此后垣体主要限于外坡修补或加固,如⑨层继续护坡,⑥A层虽增筑加高但与同时期内侧地表的相对高度已不足3米。再往后便是汉唐以后的补筑。

从整个堆筑过程看,外坡(南坡)一直是重点,而内坡在墙体完成后基本上不再受重视,“重外轻内”已反映出其功能特点。

四、城垣、壕沟的特点与功能

孙家城虽地势略高,大沙河或许后期才偏移到此,但总处在迎水位,微观位置并不特别好(图二一)。作为一项大型工程,城垣最低土方量仅层以下便约6万立方米,还不包括土料选择、混合、搬运等其他技术行为,能量消耗巨大。

图二一 孙家城遗址地理环境数字高程模型

1.城垣特点

斜坡堆筑:堆筑是长江流域典型方法,但从心墙开始便出现斜坡是其特点之一。

基础处理:平整地表,铺垫密度较高的纯黄土,尤其中间薄层青灰土有可能是保障结构稳定和防渗重要环节。

心墙处理:采用混合土料,掺和灰色斑块状土、黄斑土(表四),多个薄层的红褐土夹灰斑土、黄斑土层交错堆筑,是强化墙体黏性和可塑性的重要手段。

表四 TG1各层土质土色汇总表

斜墙处理:注重外坡增筑和土料使用的黏性与可塑性,并常补筑护坡性堆积,但内坡较被忽视。顶部含粉沙、略往外斜的层也较符合顶部排水要求。

坡度设计:内、外坡差异较大(表五)。以TG1东壁为例,外坡基本在11°~20°,最大不超过25°,总体平缓且表面规整;内坡表面凸凹较多,大都在20°~40°,较外坡明显陡些。但东南、西部的局部外坡较陡(40°左右)的原因尚未可知。

表五 TG1土垣各堆积层坡向、坡度表

图二二 TG1东壁土垣坡比示意图

2.壕沟特点

壕沟结构:外壕深度大都仅1米多,但宽约20~50米;南侧的凸出部位仅宽12米或与进出口有关。紧贴城垣内侧的G1、G4,如无排水作用则毫无意义。

垣壕间距:城垣与外壕沟间距约5~10米,仅南面凸出部分达到15米以上,形成一圈狭窄的缓冲地。

储水问题:东、西两侧沟底均向北倾斜通向大沙河,无法储水,更无法倒引水。南部的东段略低斜也难以储水。唯一可让壕沟有水的方式是:从西南角最高处有不间断水源供应,但因地形制约几无可能。因此外壕既无储水功能,也无引水功能。

3.功能辨析

鉴于以上城垣与壕沟的特点,并基于实用而不是礼仪或权力的考虑,可以从以下方面辨析其可能的功能。

(1)假设作为防御的垣与壕

史前时期对人或动物的防御,设施只需超出他们的天然能力所及(爬高、跳远、涉水,穿越泥沼、篱笆、陷阱等障碍)。作为外线防御的壕沟,12米以上的宽度已能满足要求,而1米多的深度则需辅以水、烂泥等其他条件。该壕沟虽无法储水、引水,但因地处南方,若低洼处能类似沼泽也能足够防御之用,现今南侧壕沟所在的低洼地段仍含水较多(图二三)。《说文》“有水曰池,无水曰隍”,这种非“隍”非“池”的半水壕,或许是南方史前城壕的另一形态。

图二三 遗址东南侧土垣外洼地现状(镜向西)

但作为内线防御的城垣, 20°左右的外坡完全不能阻碍爬高,外缓内陡的剖面、垣壕之间的缓冲地也不符合防御需要。

因此,若作为防御设施,壕沟比城垣更有价值。

(2)假设作为防洪的垣与壕[12]

现代的土堤防洪设计要考虑到地基处理、墙体结构、墙顶高程、边坡失稳、土体饱和度和渗透压力等[13],对土的使用尤为严格,2013版国家标准《堤防工程设计规范》:均质土堤的土料宜选用黏粒含量为10%~35%、塑性指数为7~20的黏性土”;“心墙、斜墙等防渗体宜选用防渗性能好的土;堤后盖重宜选用砂性土”[14]。

孙家城城垣在基础、心墙和斜墙的处理上十分细致,特别是对土料的处理十分符合水利中的堤防要求;1∶3左右的坡比、对外坡的重视更符合防洪需求;垣壕之间的缓冲地,也可满足非长期蓄水区的水流对堤墙的冲击、渗水。

无法储水的外壕完全满足排水需求。假若垣内侧的G1与垣同时,则作为堤防“前堵后排”[15]的设施,可在雨季或水多之时提高渗流、加速排水、防止管涌。因而,孙家城的城垣、壕沟,更符合排水防洪的设计需要。但是,要防的洪水来自何处却是个问题。

(3)基于现实分析的垣与壕

在遗址偏北部位(近河)的发掘中,曾发现薛家岗晚期文化层常有一种黄沙土,钻探也表明北半部多个地层或为黄沙土层或含沙,包括垣钻剖7的探孔NEZ 72~33、NEZ 73~33处的②层(汉以后)所含沙层,应是河流经常泛滥的结果。但遗址南半部的文化层和壕沟内所有探孔中基本未见含沙层,说明泛滥难以到达遗址南半部。

如此,城垣只能以南面往大沙河方向的水流为防洪对象。现实中2016.6.30~7.2期间该区域周边24小时降雨量曾超过300mm,大沙河流域暴雨成灾,但遗址内外虽有明显积水,却没有形成毁灭性的大洪水(图二四)[16]。这种暴雨至少属于20~50年一遇,虽不排除现代水利设施的可能作用,但基本未影响居民的生存,洪水也未冲击到城垣;据走访了解只有1954年百年一遇大洪水曾淹过大沙河周边的大片农田。如果只是为了防洪,这种垣、壕应是防50年一遇以上的洪水,或数年不停的雨水,否则无此必要。

图二四 特大暴雨后的孙家城遗址

由上可知,垣、壕虽可防洪,但现实作用并不一定是常需的,将垣与壕理解为兼防洪排水、防御为一体的设施似更为合适,但不应过高看待垣的防御能力,除非垣上加载了其他防御设施。这种双重功能的城垣,也是长江中、下游同时期诸多城址的共同特点[17],刘建国对长江中游城址与聚落的地理环境分析,也证明防洪在当时是极为重要的事 。

当然,这一时代之所以在全国先后出现大量石墙、土垣、壕沟,各有十分复杂的背景,长江中下游的挖壕筑垣保村护家行为,一定是有自然与社会双重背景的。

[1]a.北京大学考古学系,安徽省文物考古研究所.安徽安庆市张四墩遗址试掘简报[J].考古,2004 (1).b.安徽省博物馆.安庆市张四墩遗址1980年发掘述要[J].文物研究(15辑).合肥:黄山书社,2008.

[2]TG2主要为明清时期堆积,最下部分才发现新石器时代地层,与TG1墙体下层土相似,也不排除此处曾有其他用途之可能,或者在较晚时期遭到过严重破坏.

[3]因分别在城垣两侧而无叠压关系,发掘时当作并列层位在序号后加A、B,只表示在某层下出现,无法判断两者的早晚。另由于堆积为坡状,以下深度均指距城垣顶端的深度.

[4]因T1原探方⑧层以下地层与南扩方中地层绝大多数不同,无法对应,因此南扩方中的地层编号⑧之后另行编号,特此说明.

[5]王荣,朔知,承焕生.安徽史前孙家城和黄家堰等遗址出土玉器的无损科技研究[J].复旦学报(自然科学版),2011(2).

[6]⑨层包含的1片汉代陶片是因发掘或整理时的差错混入,还是原生的,需以后发掘再验证。不过这几层并不影响对早期城垣的性质、功能等判断。张四墩文化的分期没有正式发表成果,此处参照:张东.江淮走廊的新石器时代文化研究[D].北京大学博士论文,2013.

[7]关于增筑、补筑概念,参见:万娇.长江中游地区史前城址城墙比较研究[J].四川文物,2017(4).

[8]不排除该层作为后期增筑的最早一层之可能,但增筑前先在墙顶铺既窄又薄的土层,可能性不大.

[9]以下分析推测实是作为一次尝试,不一定准确甚至有错误,可为后续的田野工作提供思路.

[10]中华人民共和国水利部主编.中华人民共和国国家标准:堤防工程设计规范[S].北京:中国计划出版社,2013.

[11]何驽曾提出了城垣防御或防洪功能的8条和7条标准,可以参考借鉴.“早期城址与中国文明”之四——中国史前古城功能辨析[N].中国文物报,2002-7-19.

[12]吴兴征,丁留谦,张金接.防洪堤的可靠性设计方法探讨[J],水利学报,2003(4).

[13]中华人民共和国水利部主编.中华人民共和国国家标准堤防工程设计规范[S].北京:中国计划出版社,2013.

[14]现代堤基防渗水的重要措施,迎水坡设截水槽、截渗墙或水平防渗的铺盖阻隔渗水,背水坡则挖沟排水以防管涌.

[15]照片由金晓春、何张俊拍摄并提供.

[16]相关材料较多,参见:a.赵辉,魏峻.中国新石器时代城址的发现与研究[C]//北京大学中国考古学研究中心等编.古代文明(第1卷).北京:文物出版社,2002.b.刘辉.长江中游史前城址的聚落结构与社会形态[J].江汉考古,2017(5).

[17]刘建国,彭小军,陶洋,向其芳.江汉平原及其周边地区史前聚落调查[J].江汉考古,2019(5).