内蒙古阿拉善右旗浩贝如古代绿松石矿业遗址调查简报

2021-08-12内蒙古师范大学科学技术史学院内蒙古自治区文物考古研究院西北大学文化遗产学院阿拉善盟文物保护研究中心阿拉善右旗文物局

内蒙古师范大学科学技术史学院 内蒙古自治区文物考古研究院西北大学文化遗产学院 阿拉善盟文物保护研究中心 阿拉善右旗文物局

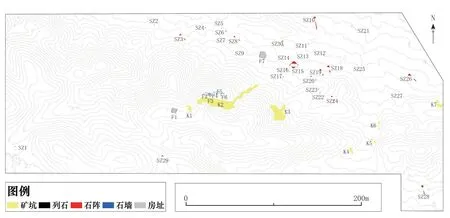

浩贝如遗址位于内蒙古自治区阿拉善右旗北部,东南距阿拉腾敖包镇约175千米,北距中蒙边境线约35千米,东北方约3千米处有水井(好比如音呼都格)。该区域南临巴丹吉林沙漠,北邻蒙古戈壁阿尔泰山,东望狼山,西通古居延地区,从古至今都是沟通河套地区与河西走廊、西域之间的交通要冲(图一)。

图一 浩贝如遗址地理位置示意图

遗址所在地位于阿拉善高原北部的干燥剥蚀低山、残山和丘陵地带,地貌以剥蚀石质戈壁和洪积砾石戈壁为主;气候属典型的大陆性极端干旱气候;日照时间长,降水量稀少,年降水在50mm以下,常年径流贫乏;四季多风且多大风,年平均风速可达4m/s以上,每年出现风速≥6m/s的起沙风可达300~400次之多;土壤贫瘠,以灰棕漠土(钙积正常干旱土)为主[1];生物资源匮乏,环境十分恶劣;但矿产资源较为丰富,有铜、金、铂、铅、锌等有色金属和贵重金属矿藏[2]。

该地区考古工作相对滞后,仅在第二、三次全国文物普查和长城资源调查期间发现有大量汉和西夏时期的烽燧与鄣塞[3]。2018年,阿拉善盟文物局、阿拉善右旗文物局的工作人员在巡查期间发现了该遗址。2019年10月,内蒙古自治区文物考古研究院联合内蒙古师范大学科学技术史学院、西北大学文化遗产学院、阿拉善盟文物保护研究院、阿拉善右旗文物局几家单位对该遗址进行了多学科联合调查,发现采矿遗迹、石构房址、石阵等各类遗存数1处,确认遗址区范围东西长约700、南北宽约200米,并采集有绿松石样品、石器和陶器残片。现将此次调查情况简报如下。

一、遗迹

浩贝如遗址共发现矿坑7处、石构房址7座、石阵30处(图二)。

图二 遗址总平面图

(一)矿坑

遗址发现的7处矿坑沿矿化带呈东西向分布,现选择典型的4处介绍如下。

K1 位于遗址中部,2号矿坑西侧,1号房址东侧。坑口平面呈圆形,坑内被古代采矿遗留的尾矿石和砂石填充,矿坑周围地表分布有选矿形成的大量碎屑。坑口直径6.57、深约2.4米(图三)。

图三 1号矿坑(南—北)

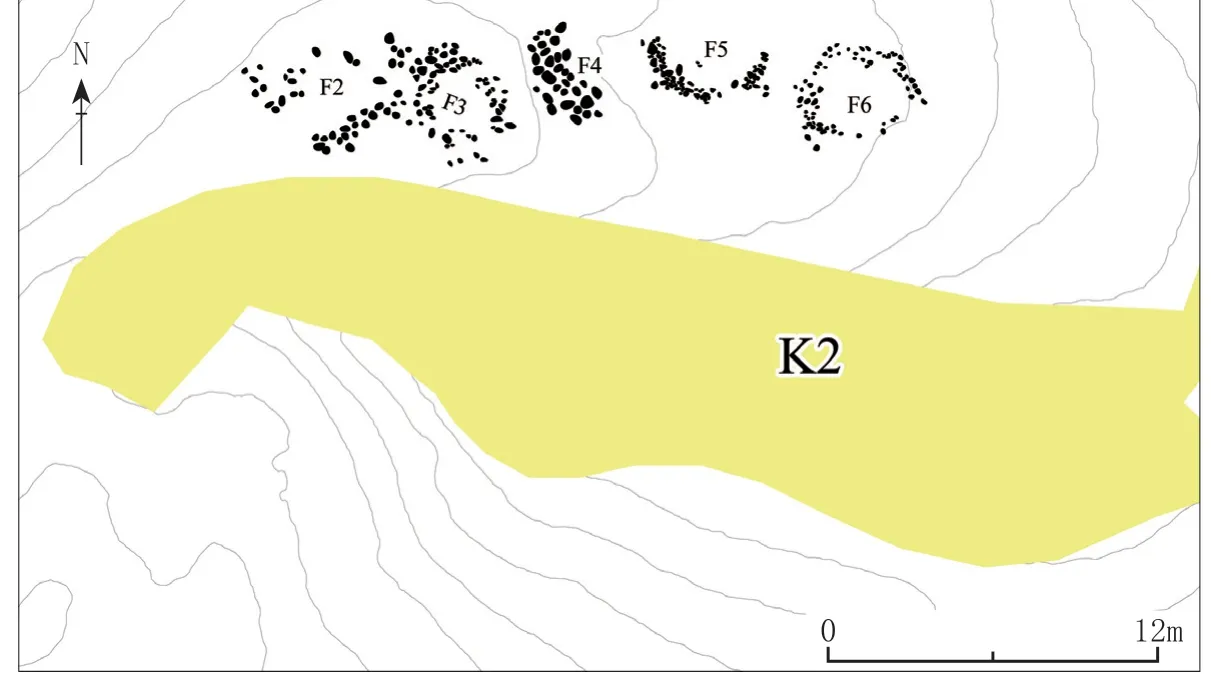

K2 位于遗址中部,1号矿坑东北侧,2~6号房址南侧。坑口平面呈不规则形,东北角开挖有狭长的出矿口,西南角有明显选矿点一处(图四),坑内填充有大量尾矿石和砂石,仅西壁、南壁暴露有围岩(图五),围岩上零星可见残留的绿松石(图六),矿坑周围地表分布有选矿形成的大量碎屑。坑口东西长36.7、南北宽11.9、最深处6.44米。该矿坑也是浩贝如绿松石矿业遗址发现的最大一座矿坑。

图四 2号矿坑与周围遗迹航拍(上为北)

图五 2号矿坑南壁围岩(北—南)

图六 2号矿坑南壁围岩残留绿松石(东—西)

K3 位于遗址中东部,1号矿坑东南侧。坑口平面近菱形,东北角开挖有狭长的出矿口,坑内填充有大量砂石,仅南壁、西壁暴露有围岩,矿坑周围地表分布有选矿形成的大量碎屑。坑口南北长16.3、东西宽15.9、最深处1.5米(图七)。

图七 3号矿坑(北—南)

K4 位于遗址东南部的山坡下,南侧有季节性干沟。坑口平面近长方形,南部开挖有出矿口。坑口南北长5.87、东西宽3.77、最深处2.16米(图八)。

图八 4号矿坑(南—北)

(二)石构房址

遗址发现的7座石构房址中,有5座成排集中分布于2号矿坑北侧,另有两座位于山顶与山北坡地上。房址均较为简陋,属临时性居址。

F1 位于遗址中部的山顶平地上,1号矿坑西侧。房址平面近方形,大致呈南北向,地表可见房址东西侧的单层单列石墙,西侧石墙略向外凸。房址南北长6.43、东西宽4.76、墙体高约0.2米,面积30.92平方米(图九)。

图九 1号房址航拍(上为北)

F2~F6 位于遗址中部的山顶平地上,2号矿坑北侧(图一〇)。5座房址成排密联分布,房址平面均呈圆形,外侧围砌多层多列石墙,门道向南或西南,墙内地面上散布有大量石碎屑与零星陶片。其中,3号和5号房址墙体保存较好,高出地表约0.3~0.4米,其余房址墙体保存状况较差。2号房址直径2.73米,面积15.88平方米;3号房址直径2.51米,面积11.12平方米;4号房址直径2.86米,面积16.35平方米;5号房址直径3.96米,面积15.47平方米;6号房址直径3.28米,面积13.93平方米(图一一~一三)。

图一〇 2~6号房址与周邻遗迹平面图(F2~F6)

图一一 5号房址(南—北)

图一二 2号房址内地面的石碎屑(西北—东南)

图一三 5号房址北部的陶片(北—南)

F7 位于遗址中北部的山坡上,30号石阵西南侧。房址平面近方形,大致呈南北向,地表可见房址东西侧的单层单列石墙。房址南北宽6.73、东西长6.81、墙体高约0.2米,面积52.25平方米(图一四)。

(三)石阵

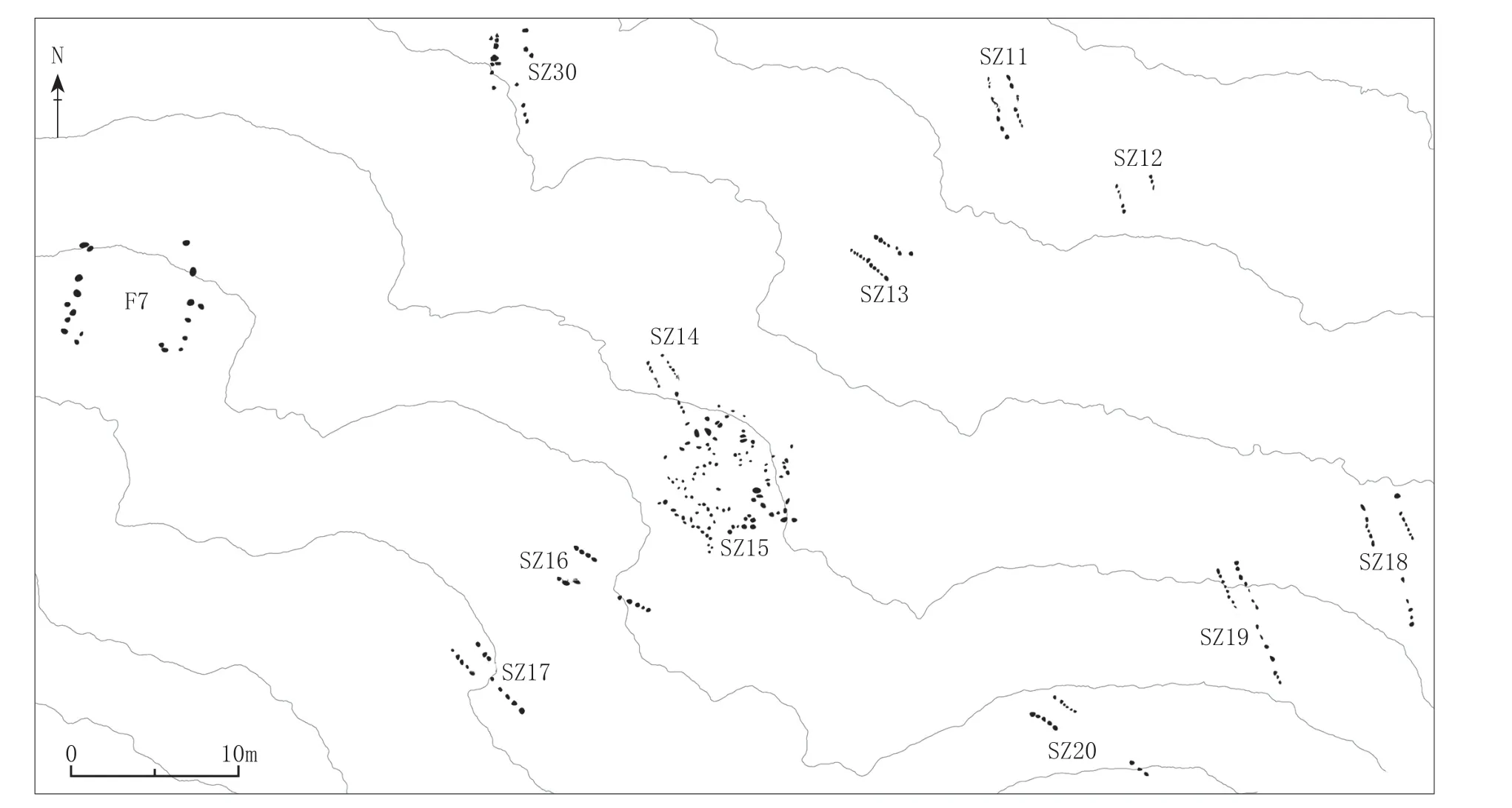

遗址发现的30座石阵,除3座分布于南部的坡地外,余均分布于遗址北部的山坡和平地上(图一五)。根据形制大致可分为3类。

1. 双列矩形石阵 共8座。规模较小,通常由两道近似平行的列石组成一个矩形的石阵。

SZ13 位于遗址中北部的坡地上,14号石阵东北侧。平面呈矩形,西北东南向,124.29°,由两道列石组成,每道列石垂直栽立有7~11块石块。东北侧列石长2.49、西南侧列石长2.79米(图一四)。

2. 三列甲字形石阵 共21座。通常由3道列石组成,其中北部为两道近似平行的列石,两道列石间向东南向延伸1道列石,整体构成了一个甲字形石阵。

SZ14 位于遗址中北部的坡地上,15号石阵西北侧。平面呈甲字形,西北东南向,153.36°,由3道列石组成,每道列石垂直栽立有5~6块石块,西北部的两道列石相互平行,向东南方延伸的列石与15号石阵相接。东北侧列石长1.68、西南长1.53、东南方延伸的列石长2.31米(图一四)。

图一四 7号房址与周邻遗迹

图一五 遗址北部的石阵(东北—西南)

SZ26 位于遗址东北部的坡地上。石阵平面呈“甲”字形,西北东南向,131.25°,由3道列石组成,每道列石垂直栽立有12~13块石块,西北部的两道列石近似平行,另一道列石不仅向东南方延伸,还向西北方延伸至两道列石内部。东北侧列石长5.52、西南长5.68、向东南方延伸的列石长8.84米(图一六)。

图一六 26号石阵(东北—西南)

3. 双重方形石阵 仅1座。

SZ15 位于遗址中北部,14号石阵东南侧。石阵平面近方形,西北东南向,142.87°,由内外双重石围构成。外重石围每边垂直栽立有8~12块石块,内重石围分布较为零散,大致近圆形,石围中心另垂直栽立1块石块。石阵长6.28、宽6.23米(图一四)。

二、遗物

浩贝如遗址地表发现大量采矿石器、陶器残片等遗物,现将采集的典型标本介绍如下。

(一)石器

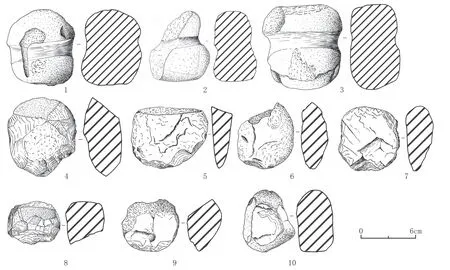

器形包括亚腰形石锤、饼形器、研磨器等,主要采集于3号矿坑北侧(图一七)。

图一七 3号矿坑北侧采集石器

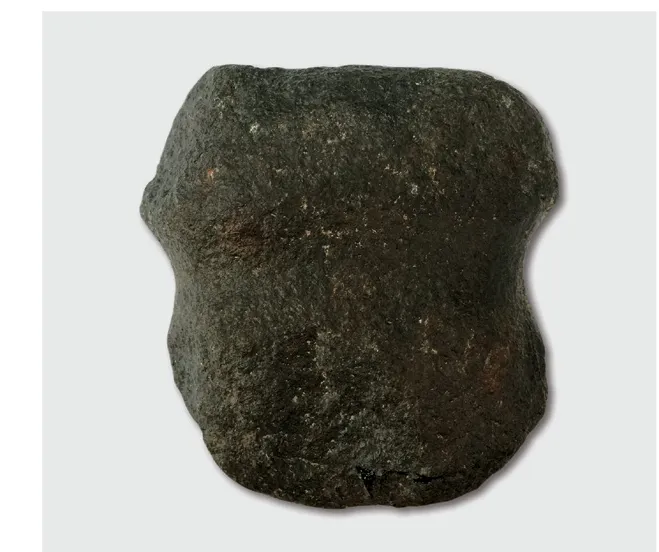

亚腰形石锤 3件。标本采:2,局部残损,表面呈黑绿色,竖长圆柱形。上下两端和侧面局部有敲砸疤痕,中部凿制束腰,可见较细的纵向雕痕,腰部横向磨光。长8.12、宽7.29、腰宽6.63、厚5.98厘米(图二一,1)。标本采:7,一半已残,残存部分呈三棱锥状。下端局部有敲砸疤痕,中部凿制束腰,可见较细的纵向雕痕,腰部横向磨光。残长7.55、残宽6.28、厚4.02厘米(图二一,2)。标本采:8,局部残损,圆柱形。上下两端与侧面局部有敲砸疤痕,中部凿制束腰,可见较细的纵向雕痕,腰部横向磨光。长9.02、宽8.42、腰宽7.31、厚4.61厘米(图一八;图二一,3)。

图一八 亚腰形石锤(采:8)

饼形器 7件。标本采:1,近圆形。两侧及下端均有两面打制修整痕迹。上端较厚,下端刃部较薄,一面凹凸不平,一面较为平整。长8.56、宽4.05厘米(图二一,4)。标本采:3,近半圆形。两侧及下端均有两面打制痕迹。上端平整较厚,下端刃部较薄。长8.22、宽6.65厘米(图二一,5)。标本采:4,上端略残,近圆形。四周均有两面打制的修理痕迹。中部较厚,边缘刃部较薄。长7.07、宽5.97厘米(图二一,6)。标本采:5,近圆角方形。四周均存有两面打制修整的痕迹。中部较厚,边缘刃部较薄。一面较为平整,一面凹凸不平。长7.02、宽6.22厘米(图一九;图二一,7)。标本采:9,下端残,近圆角长方形。上端平整,两侧及下端均有双面打制修整痕迹。上端较厚。长5.65、宽4.66厘米(图二一,8)。标本采:10,上端已残,近圆形。两侧及下端均有两面打制修理的痕迹。中部较厚,边缘刃部较薄。一面凹凸不平,一面相对较为光滑。长6.1、宽5.82厘米(图二一,9)。

图一九 饼形器(采:5)

研磨器 1件。标本采:6,近三角形。表面局部有石片剥落痕迹,大部分为砾石面,上端较尖,下端及两面较平整。长6.55、宽5.51厘米(图二〇;图二一,10)。

图二〇 研磨器(采:6)

图二一 石器

(二)陶器(片)

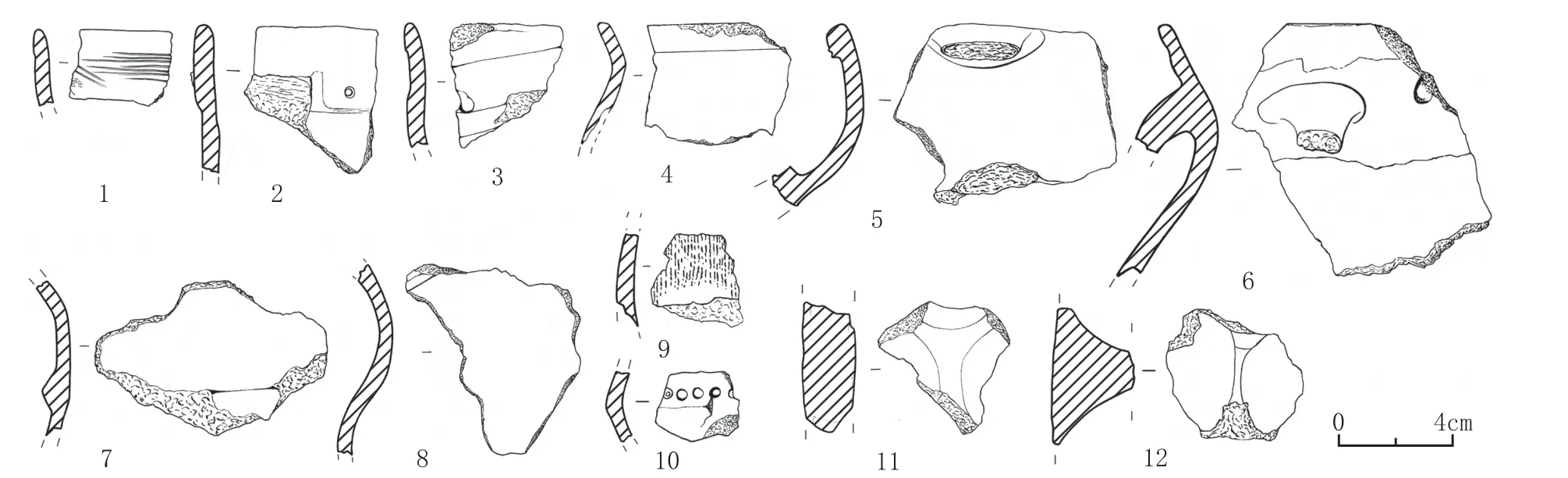

遗址共采集陶器标本12件,皆为夹粗砂红褐陶,可辨识器形包括沿肩耳陶罐、颈肩耳陶罐、陶鬲等,主要集中分布于2~6号房址周边。

口沿 4件。标本采:13,直口,尖圆唇,口下有横向及斜向刻划纹。残长3.21、残宽2.61、璧厚0.63、刻划纹宽0.06厘米(图二二,1)。标本采:14,直口,圆唇,口下带附加堆纹和穿孔。残长5.01、残宽4.54、壁厚0.7、附加堆纹宽0.37、穿孔孔径0.22、壁厚0.66厘米(图二二,2)。标本采:15,口微侈,尖圆唇,沿下有附加堆纹。残长4.29、残宽3.81、壁厚0.62、附加堆纹宽0.77厘米(图二二,3)。标本采:16,侈口,尖圆唇,短竖颈,溜肩,素面,表面局部可见慢轮修整痕迹。残长4.46、残宽4.19、壁厚0.47厘米(图二二,4)。

沿肩耳陶罐 1件。标本采:17,侈口,尖圆唇,短竖颈,溜肩,宽带状沿肩耳,耳已残。残长7.4、残宽6.24、壁厚0.63、耳宽2.63厘米(图二二,5)。

图二二 陶器

颈肩耳陶罐 1件。标本采:18,侈口,尖圆唇,短竖颈,溜肩,有宽带状沿肩耳,耳已残,素面,沿下存手工捏制修整痕迹,颈肩结合处有较明显的粘接痕。残长8.68、残宽7.78、壁厚0.73、耳宽1.9、耳厚1.41厘米(图二二,6)。

颈部残片 2件。标本采:19,高领竖颈,颈部饰附加堆纹。残长8.02、残宽5.37、壁厚0.51、附加堆纹宽1.06厘米(图二二,7)。标本采:20,短竖颈,溜肩,素面。残长6.51、残宽5.57、壁厚0.49厘米(图二二,8)。

绳纹陶片 1件。标本采:21,器表自上而下饰纵向细绳纹。残长3.3、残宽3.04、壁厚0.58、绳纹间距0.14~0.19厘米(图二二,9)。

戳印纹陶片 1件。标本采:22,器表横向饰有一排圆形戳印纹。残长2.07、残宽2.04、壁厚0.52、戳印孔径0.25~0.38厘米(图二二,10)。

鬲裆 2件。标本采:23,裆线较规整,袋足连接处皆呈较平滑的弧状,裆底较平整,残长4.78、残宽4.71、裆厚1.81、裆线宽0.76厘米(图二二,11)。标本采:24,裆较厚,裆线较规整,残存袋足连接处皆呈较平滑弧状,裆底向下微凸。残长4.68、残宽4.66、裆厚2.82、裆线宽0.44厘米(图二二,12)。

三、拉曼光谱检测

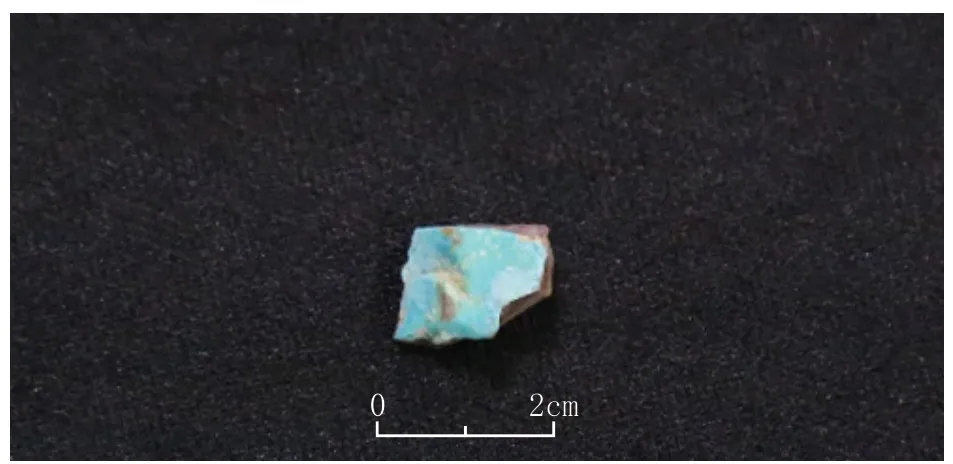

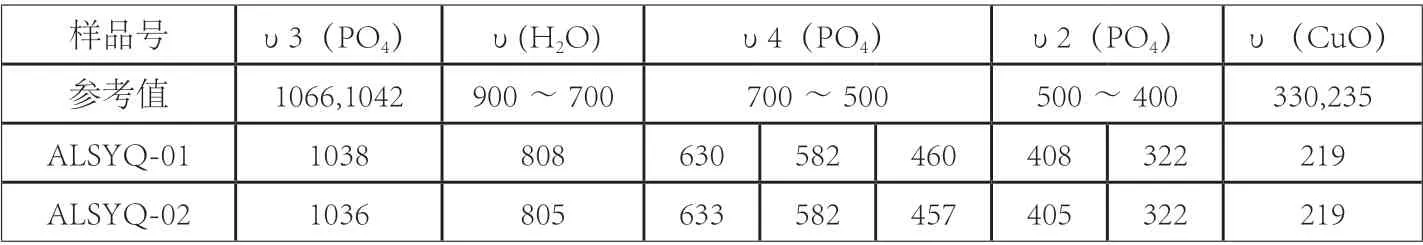

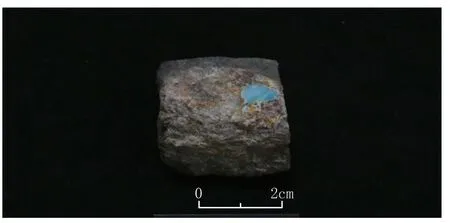

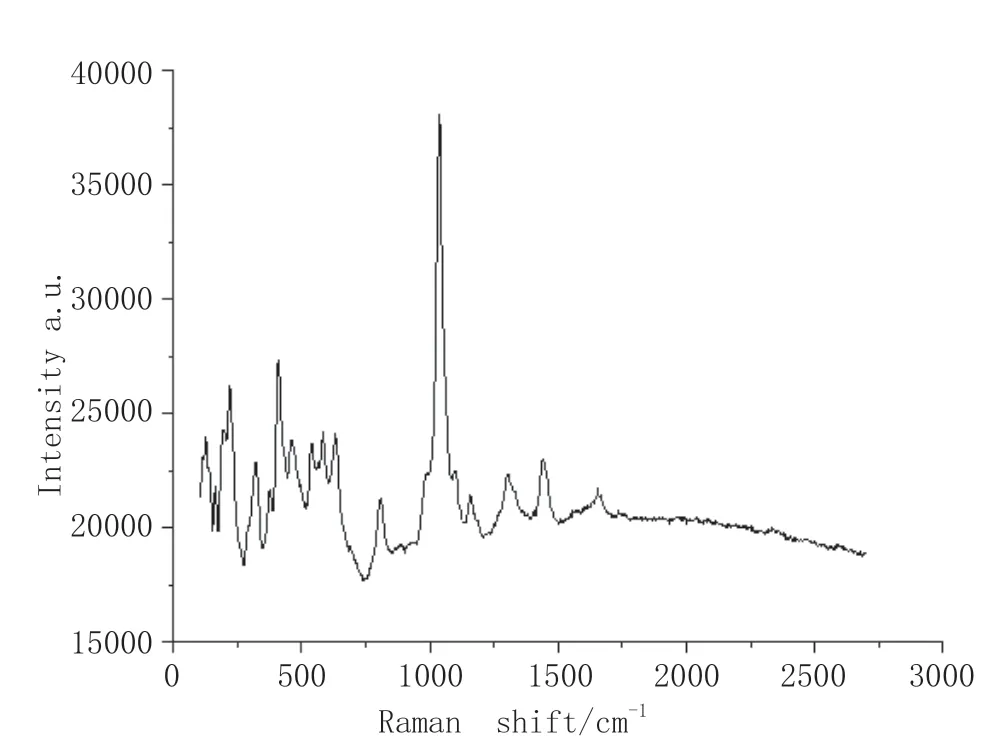

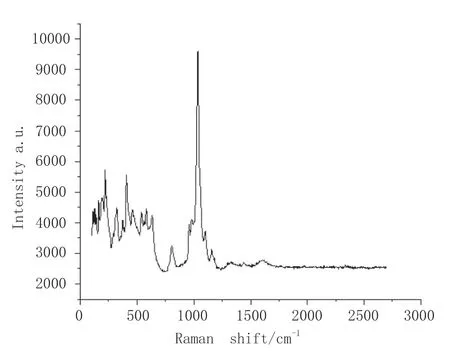

遗址2号矿坑南壁围岩采集有两件矿料样品(图二三、二四),经拉曼光谱仪检测分析结果证实(仪器型号:JY XploRA Plus,测试温度:22℃,湿度:35%),两件样品均为绿松石。相关资料表明,OH,H2O及PO4基团振动模式和频率决定了绿松石的拉曼振动光谱特征[4]。

图二三 绿松石样品ALSYQ-01

由表一、图二五、二六可知,所取样品的拉曼峰平均值位于1037cm-1、806.5cm-1、631.5cm-1、406.5cm-1、219cm-1等处,样品强峰位于1037cm-1附近。经过与标准图谱对比,样品的拉曼谱图与绿松石矿(Turquoise,分子式CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O)的标准图谱一致,可以确定浩贝如遗址采集的两件样品均为绿松石。其中个别的谱峰位置有微小偏差,可能是实验环境中光线干扰造成的误差,最终实验数据都在绿松石的标准拉曼光谱谱峰范围之内。

表一 阿拉善右旗绿松石矿样品拉曼数光谱特征峰数据(cm-1)

图二四 绿松石样品ALSYQ-02

图二五 绿松石样品ALSYQ-01拉曼光谱图

图二六 绿松石样品ALSYQ-02拉曼光谱图

四、结语

浩贝如遗址是目前内蒙古地区发现并最终确认的第一处古代绿松石矿业遗址。

从采矿遗迹形制来看,浩贝如遗址矿坑坑口多呈不规则状,采矿模式应以露天开挖为主,与甘肃肃北马鬃山[5]、敦煌旱峡[6],新疆若羌黑山岭[7]等地古代玉矿、绿松石矿的情况类似。本次调查发现的7处石构房址多位于山顶,临近矿坑,方便采矿工作。但房址的墙体较矮,结构简陋,选址不避风,取水困难。且从几处房址地面残存的大量碎石屑来看,这几处房址应不是古代人群长期定居生活的地点,而是选矿、加工矿料、临时休息的区域。此外,遗址北部发现的大量石阵在内蒙古地区也属首次发现。初步判断位于石阵群中心的15号石阵规模较大,形制特殊,可能具有不同的功能。但由于调查中未进行试掘,这批石阵遗存的年代与性质还有待进一步确认。值得注意的是,类似的石构遗迹在藏西北地区也有发现,但未有任何出土遗物,其形制也与浩贝如遗址石阵存在差别[8]。总之,浩贝如遗址石阵群的发现为探索同类石构遗迹的文化源流提供了可鉴材料。

从采集遗物来看,本次调查采集的亚腰形石器、石饼形器、研磨器等在新疆若羌黑山岭遗址也有大量发现,更显示出两地密切的文化联系。该遗址调查采集的6个样品的测年数据集中在公元前820~前400年间[9],或可为浩贝如遗址的断代提供参考。

遗憾的是,由于本次调查未采集到可供测年的样品,我们只能依靠采集的陶片来大致判断遗址的年代。本次调查采集陶片皆为夹粗砂红褐陶,火候较低,做工较为粗糙,纹饰包括细绳纹、附加堆纹、戳印纹、刻划纹,不见彩陶,可辨器形包括沿肩耳陶罐、颈肩耳陶罐和陶鬲。类似的遗存在阿拉善右旗巴丹吉林沙漠地区[10]、阿拉善左旗苏红图[11]、乌兰布和[12]、头道沙子[13]、额济纳旗绿城[14]等遗址都有发现。其中,苏红图、绿城遗址都发现有陶鬲,阿拉善博物馆也收藏有一件采集于巴丹吉林沙漠的完整袋足陶鬲。结合李水城的研究看,阿拉善以南河西走廊陶鬲分布的西界约至瓜州、敦煌一带的兔葫芦[15]和古董滩遗址[16],与骟马类型遗存或兔葫芦类型遗存有关,年代约在公元前一千纪[17]。马鬃山地区的径保尔草场玉矿遗址也采集有残鬲足[18]。此外,河西走廊东部民勤、永昌、金昌、武威一带的沙井[19]、柳湖墩[20]、三角城[21]、西岗[22]等遗址和墓地也发现有陶鬲,与沙井文化有关,年代约在公元前1000~前654年[23]。

综上所述,我们认为浩贝如矿业遗址的年代范围主要在东周时期,年代下限不到两汉。

浩贝如遗址的这些发现不仅填补了阿拉善北部地区考古工作的空白,更为建立阿拉善地区史前考古学文化序列提供了新的材料。值得关注的是,近年来,我国西北地区早期矿业遗址考古方兴未艾,浩贝如遗址的发现更为探讨早期绿松石贸易与交流网络提供了重要的研究线索。

附记:简报在写作过程中,西北大学丝绸之路研究院万翔副教授、硕士研究生汪楠同学提供了帮助,在此谨表谢忱!

田野调查:曹建恩 孙金松 孙建军 景学义

王尹辰 胡 杨 杨 峰 范荣南

范永龙 董立军 赵呈祥

科技分析:董立军 先怡衡 梁 云

摄影航测:杨 峰 胡 杨 王尹辰

整理绘图:曹 狄 王 燕 王尹辰

执 笔:曹建恩 孙金松 王尹辰 景学义

马 健

[1]郑度.中国自然地理总论[M].北京:科学出版社,2015:645-650.

[2]李俊建.内蒙古阿拉善地块区域成矿系统[D].北京:中国地质大学,2006.

[3]张文平.内蒙古自治区长城资源调查报告:阿拉善卷[M].北京:文物出版社,2016.

[4]李延祥,谭宇辰,贾淇,等.新疆哈密两处古绿松石矿遗址初步考察[J].考古与文物,2019(6): 22-27.

[5]a.陈国科,王辉,李延祥.甘肃肃北马鬃山古玉矿遗址调查简报[J].文物,2010(10): 27-33.b.陈国科,王辉.甘肃肃北马鬃山玉矿遗址2011年发掘简报[J].文物,2012(8): 38-44.c.陈国科,蒋超年,王辉,等.甘肃肃北县马鬃山玉矿遗址[J].考古,2015(7): 3-14.d.陈国科,王辉,杨月光,等.甘肃肃北县马鬃山玉矿遗址2012年发掘简报[J].考古,2016(1): 40-53.e.陈国科,王辉,孙明霞,等.甘肃肃北马鬃山径保尔草场玉矿遗址2016年发掘简报[J].文物, 2020(4): 31-45.

[6]陈国科,丘志力,蒋超年,等.甘肃敦煌旱峡玉矿遗址考古调查报告[J].考古与文物,2019(4): 12-22.

[7]先怡衡,李延祥,于春,等.新疆若羌黑山岭古代绿松石矿业遗址调查简报[J].文物,2020(8): 4-13.

[8]a.约翰·文森特·贝勒沙.寻找失落的文化——西部西藏前佛教时期重要考古遗迹调查报告(1992-2002)[C]//西藏考古与艺术国际学术讨论会论文集.成都:四川人民出版社,2004.b.霍巍.试论西藏西部象泉河流域新发现的几处大石遗迹[J].东亚古物,2007(B): 54-66.

[9]同[7].

[10]温成浩,李水城.内蒙古阿拉善右旗史前文化调查简报[J].草原文物, 2014(2): 9-15.

[11]温成浩,李水城.内蒙古阿拉善左旗苏红图遗址调查简报[J].考古与文物, 2016(1): 3-8.

[12]王尹辰,胡杨,景学义,等.阿拉善左旗乌兰布和遗址调查简报[J].草原文物,2019(1): 45-53.

[13]a.李国庆,巴戈那.阿拉善左旗头道沙子遗址调查[J].内蒙古文物考古,2004(1): 26-38.b.温成浩,李水城.内蒙古阿拉善左旗头道沙子遗址调查简报[J].考古与文物,2016(1): 9-16.

[14]a.岳邦湖.额济纳河下游汉代烽燧遗址调查报告[C]//汉简研究文集.兰州:甘肃人民出版社,1984.b.甘肃省文物考古研究所,北京大学考古文博学院.河西走廊史前考古调查报告[M].北京:文物出版社, 2011: 408-411.

[15]同[14]b:377-396.

[16]同[14]b:400-403.

[17]关于骟马类型遗存与兔葫芦类型遗存的差别,参见:李水城,水涛.公元前一千纪的河西走廊西部[C]//宿白先生八秩华诞纪念文集.北京:文物出版社,2002.

[18]同[5]a.

[19]李水城.华夏边缘与文化互动——以长城沿线西段的陶鬲为例[C]//新世纪的考古学:文化、区位、生态的多元互动.北京: 紫禁城出版社, 2006.

[20]同[14]b: 96-101.

[21]蒲朝绂,庞跃先.永昌三角城与蛤蟆墩沙井文化遗存[J].考古学报,1990(2):205-237,271-276.

[22]甘肃省文物考古研究所.永昌西岗柴湾岗:沙井文化墓葬发掘报告[M].兰州:甘肃人民出版社, 2001.

[23]a.李水城.中国北方地带的蛇纹器研究[J].文物,1992(1):50-57.b.李水城.沙井文化研究[J].国学研究,1994(2):493-523.c.同[14]b: 424-426.