基于BMI的大学生心理适应水平的比较分析

——以安徽省三所高校学生为例

2021-08-07朱仁康朱保成

朱仁康,朱保成

(安徽大学 体育军事教学部,安徽合肥 230039)

心理适应指的是个体在面对环境变化或出现新问题时,能建立新的心理及行为方式,以达到自我与环境和谐统一的一种良好的生存状态[1]。大学阶段是专业知识学习、身体全面发展和心理逐步成熟的关键时期。作为大学生心理健康的重要指标,大学生的心理适应能力直接关系着大学生能否愉快度过这个过渡时期,并且是影响大学生健康成长、形成健全人格的重要问题。

然而,随着我国经济社会的快速发展,城镇与农村居民物质生活水平大幅度提高,90 后、00 后大学生大多是在优越的生活环境下长大,有相当一部分大学生属于独生子女,成长环境的优越使得当代大学生在面对挫折以及环境变化时心理适应能力欠缺。与此同时,国际环境风险加大,国内社会变迁加速,大学生不仅要紧跟学科前沿,攻占智力高地,更要直面经济上、情感上和就业上前所未有的压力,这些社会因素给大学生的心理适应与心理健康教育提出了新的课题。

以往的研究发现,心理适应是受个体内外因素影响的变量,比如个体的身体状况、成长的家庭环境、社会文化都会对心理适应产生影响[2-4]。基于此,本研究选择大学生的体质指数(Body Mass Index,简称BMI)为切入点,按BMI 在安徽省三所大学筛查出体重超重和体重正常的男生与女生,运用中国大学生适应量表对超重组与正常组进行心理适应水平的测试,同时检测心理适应水平在性别、生源地、消费支出等因素上的差异。本研究不仅探查了影响大学生心理适应水平的各种内外因素,而且对安徽省大学生心理适应水平的状况有了进一步的了解,对今后以心理适应水平为切入点对大学生进行心理健康教育与指导提供理论依据与实践指导。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

2018 年11 月抽取安徽省三所高等院校大学生作为调查对象,按BMI 筛查出体重超重和体重正常的大学男生各87 名,女生各84 生,共计342名测试对象,平均年龄为20.44±0.81 岁,平均BMI为23.03±2.85。

(二)研究方法

1.测试法

测试规范:遵从2018 年国民体质监测工作手册实施细则;测试指标:全体被试的身高、体重;判定标准:BMI<18.5 为低体重,18.5≤BMI<24 为体重正常,BMI≥24 为超重或肥胖。

2.问卷测量法

(1)量具

CCSAS(中国大学生适应量表)是由教育部领衔编制的最具针对性和权威的心理测量量表。CCSAS 包含7 个维度,共60 个问题,测量大学生在人际关系、学习、校园生活、择业、情绪、自我以及满意度等方面的适应情况[5]。每个问题均采用1-5 分的赋分制,分别对应从“不同意”到“同意”的5 个备选答案,分数越高,表明心理适应水平越高。为了保证问卷的质量和可靠性,在实施问卷调查之前对问卷内容的效度进行了检验,有关专家总体评价结果为:很高和较高的占92.4%。

(2)施测方法

受过培训的施测人员在测试前对被试统一进行填写说明。测试需一次性完成。测试时间需10 分钟左右,但对完成时间不加限制。在被试回答前,主试必须提醒被试阅读指导语。

3.数理统计法

采用SPSS19.0 统计软件处理数据。应用描述性统计、T 检验、单因素ANOVO 检验、方差分析等统计方法。

二、结果

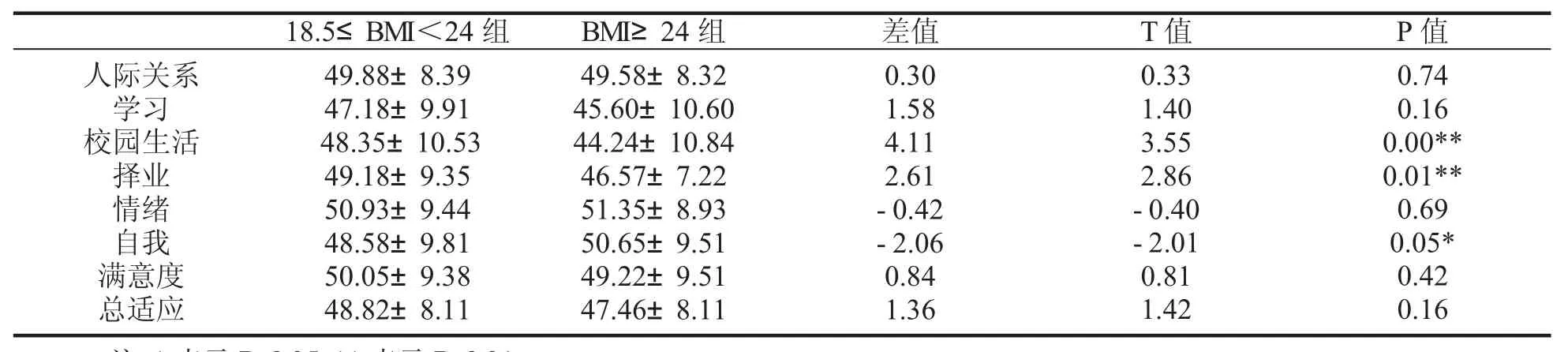

(一)不同BMI 大学生心理适应水平的比较

体重正常组在校园适应和择业适应两个方面得分高于超重组,其中校园适应和择业适应的得分差异具有非常显著性(P<0.01);超重组在自我适应得分上的差异具有显著性(P<0.05),见表1。

表1 不同BMI 大学生心理适应水平的比较

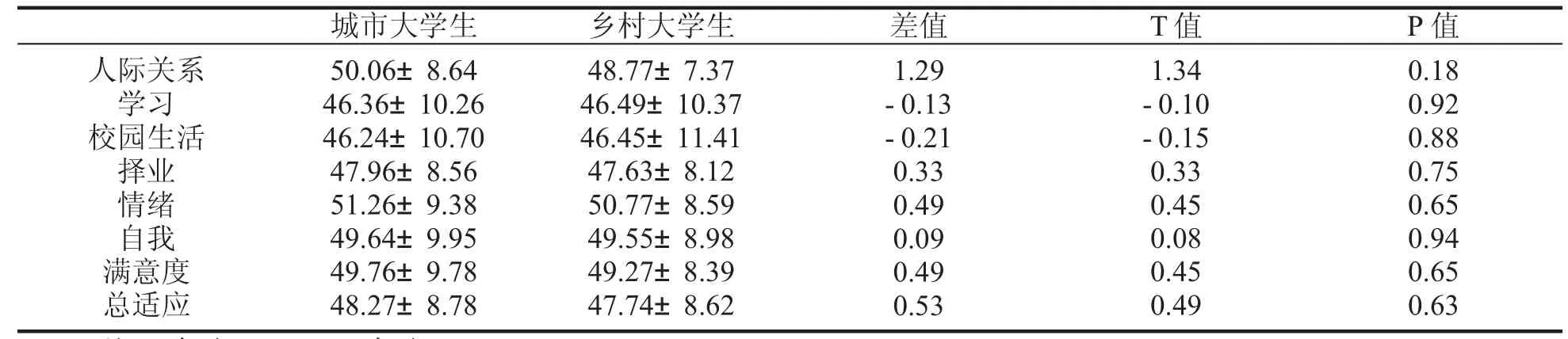

(二)不同户籍来源地大学生心理适应水平的比较分析

以城乡户籍为分组依据所进行的统计中,在学习适应与校园适应得分上城市来源地大学生低于乡村来源地大学生,在其余五个维度及总适应上城市来源地大学生得分均高于乡村来源地大学生得分,但是所有差异均不具有显著性,见表2。

表2 不同户籍来源地大学生心理适应水的比较

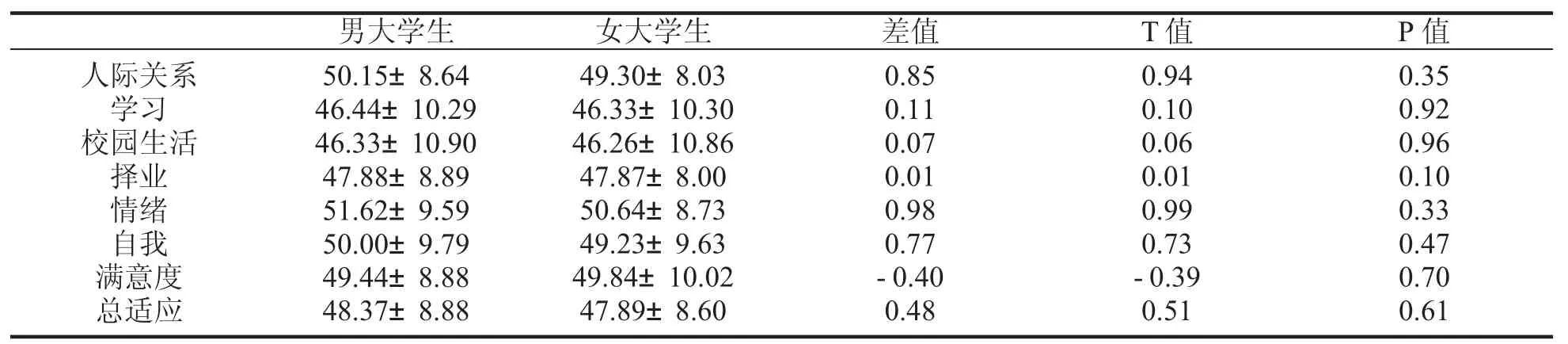

(三)不同性别大学生心理适应水平的比较

以性别为分组依据所进行的统计中,除了满意度方面女大学生得分高于男大学生以外,其余六个维度及总适应得分男大学生均高于女大学生,但男女大学生心理适应水平的各个维度及总适应得分差异均不具有显著性,见表3。

表3 不同性别大学生心理适应水平的比较

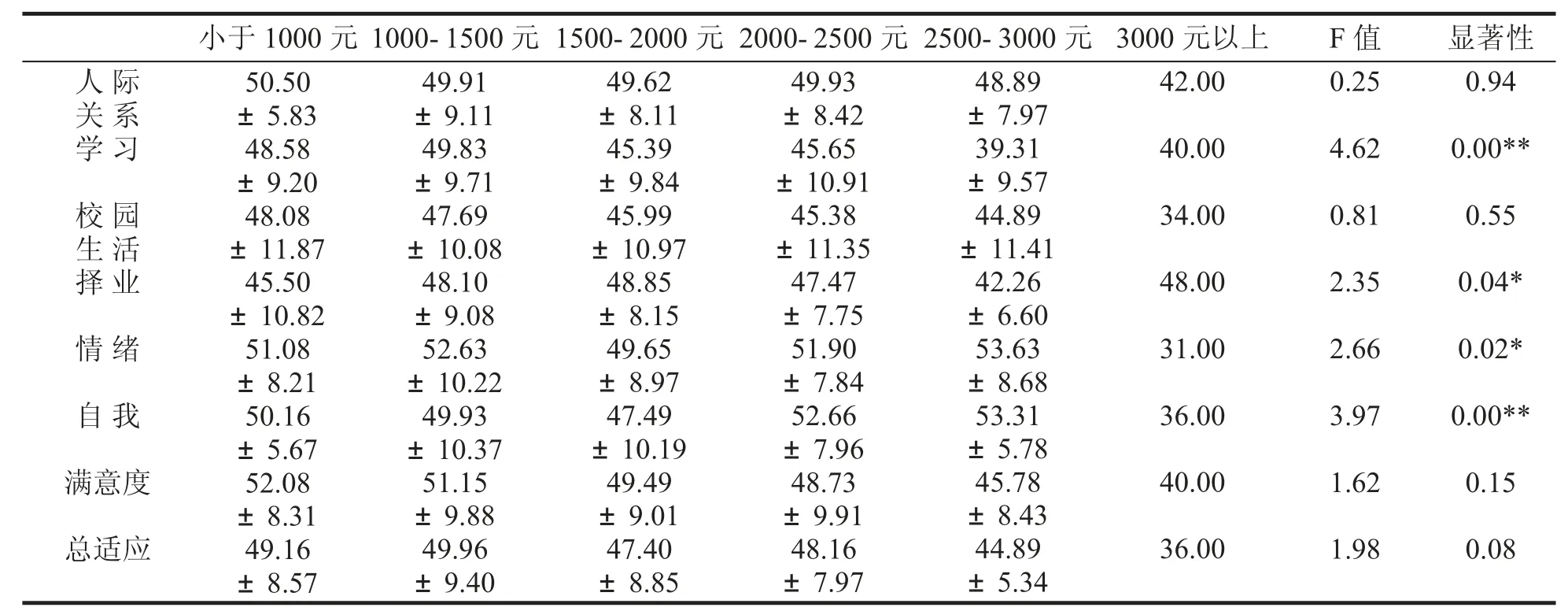

(四)不同月支出大学生心理适应水平的比较

不同月支出的大学生在学习适应、自我适应维度上的得分差异具有非常显著性(P<0.01);在择业适应、情绪适应维度上的得分存在差异,且差异具有显著性(P<0.05),见表4。

表4 不同月支出大学生心理适应水平的ANOVA 统计

三、讨论

心理适应是个体在面对环境变化或出现新问题时,能建立新的心理及行为方式,以达到自我与环境和谐统一的一种良好的生存状态。学习适应是大学生心理适应的重要维度,环境因素、学习能力、学习动机、教学模式对学习适应水平具有决定性的影响[6]。校园生活适应对大学生来说至关重要,尤其是生活环境方面和人际关系方面的适应关系着大学生的身心健康成长[7]。择业适应是指大学生有明确的职业目标,并为达到自己的职业目标而积极准备的过程,即大学生求职就业的准备状态[8]。

从体重分组的比较结果来看,体重正常组学生在校园生活适应和择业适应水平上显著高于超重组的学生。在校园生活中,超重学生可能因为身体原因而产生自卑心理,在人际交往中缺乏主动,不善与人交往,较少接触校园环境和参加集体活动,导致对校园生活的适应水平低于体重正常的学生;在择业过程中,超重学生可能会更加在意自己的外形是否会妨碍自己更好地就业,另外,源于身体原因的自卑所导致的不善交际也可能会影响择业适应的水平。同时,超重组学生的自我适应水平却显著高于体重正常组学生。值得注意的是,即便肥胖组的学生的自我适应水平高于正常体重组,但现实生活中社会评价的压力和被动的行为模式还是有可能对其他方面的适应水平带来消极影响[9]。

从户籍分类的比较结果来看,户籍来源地对当代大学生的心理适应水平影响作用并不明显。大学阶段正处于成年早期阶段,个体的自我意识已经基本完善,心理发展趋于稳定,大学生对以城乡产生的差异在心理上早已接纳和认可。

从性别分组的比较结果来看,性别对大学生的心理适应水平影响作用并不明显。但是男大学生在整体上表现出比女大学生更好的心理适应水平,这可能是由于在大学阶段,男生整体上比女生更喜欢参加社会交往与集体活动,喜爱运动与竞赛,男生表现出更好的沟通能力、组织协调能力、校园生活的适应能力、情绪的宣泄和平衡能力、自我评价的认可度。已有研究也认为性别之间的心理适应水平存在一定差异,且体质健康水平与心理适应能力具有正相关关系[10]。

从支出分组比较的结果来看,学习适应得分与月支出水平呈负相关,月支出越高,学习适应能力越差;择业适应得分呈现出钟型,中等月支出水平的大学生得分显著高于较低与较高月支出水平的大学生,可能的原因是中等消费水平的大学生在择业方面具有更平和的心态;大学生情绪适应与自我适应得分分布呈现出U 型曲线,中等月支出的大学生在这两个维度上得分显著低于较低与较高月支出的大学生。可能的原因是有较高消费能力的大学生存在着消费能力的优越感,而较低消费支出的大学生更具有艰苦朴素精神和较低的消费期望。