中关铁矿阶段嗣后充填采矿法底部结构优化研究*

2021-07-24王庆刚杨志强

王庆刚 杨志强 刘 阳 马 宁 周 涛 耿 帅

(河北钢铁集团沙河中关铁矿有限公司)

中关铁矿属于典型的接触交代矽卡岩型磁铁矿床,主要矿体均赋存在岩浆岩与中奥陶系灰岩的接触带及其附近灰岩裂隙中,矿岩整体稳固性较差,大部分矿岩节理裂隙发育,软弱夹层较多且多为泥质灰岩,同时夹有碳质片岩形成多个弱面。经考察,中关铁矿矿岩最为破碎,且夹杂黄泥岩、绿泥岩。中关铁矿矿体最大厚度为174.74 m,平均为35.57 m,根据矿体赋存条件,为提高采矿效率,中关铁矿初步设计主要采矿方法为阶段空场嗣后充填采矿法,采用大孔径深孔凿岩,铲运机出矿。

一步采矿块和二步采矿块间隔布置,先回采一步采矿块,回采结束后进行全尾砂胶结充填养护,然后回采二步采矿块。矿块垂直于矿体走向布置,设计一步采矿块和二步采矿块尺寸相同,矿块高为60 m(凿岩和出矿中段高度),矿块宽为15~18 m。沿走向每6个矿块组成1个盘区,盘区之间留间柱,间柱宽为6 m,盘区总长为114 m,每个盘区设1~2条矿石溜井和1条通风天井。其中凿岩水平布置在-170 m,出矿水平设在-230 m,先在-230 m中段矿房底部爆破形成V型集矿堑沟,然后使用深孔台车从-170 m凿岩硐室向下凿孔径为165 mm、孔深40 m的炮孔,至-230 m中段V型堑沟式受矿槽顶板,矿房内全部深孔凿岩完成后,在矿房一侧采用“VCR”法拉槽形成切割天井,以切割井和底部集矿堑沟为自由面进行倒梯段侧向崩矿[1],由铲运机装矿经出矿进路运至采区溜井。中关铁矿原设计采用单出矿巷道双矿房堑沟式底部结构,出矿进路和穿脉巷道局部采用锚网喷支护,因爆落矿石全部由底部结构出矿,出矿进路及与底部结构交叉处经常发生塌方等险肇事故,存在极大的安全隐患,严重影响出矿及落矿进度。故决定对底部结构进行优化研究与实践。

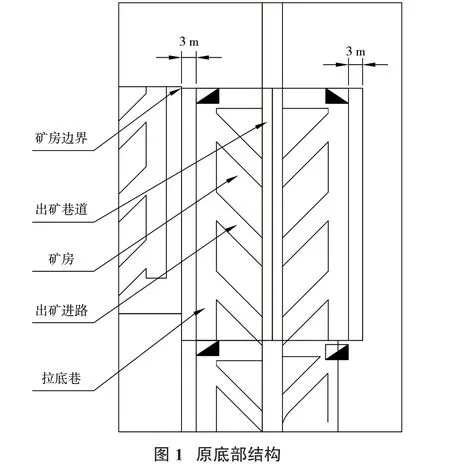

1 原设计底部结构

矿房底部结构是指从运输到拉底水平之间所包括的受矿巷道、二次破碎巷道和放矿巷道,其作用是将从矿房或矿柱崩落下的矿石,利用矿石自重或出矿设备的运搬,经这些巷道运至采区溜井。

原设计采用单出矿巷道双矿房底部结构[2],即在相邻矿房垂直走向中心线布置出矿巷道,再沿回采矿房走向布置出矿进路,出矿巷道与出矿进路成45°夹角,便于铲运机出矿。为避免二步采矿房拉底巷道侧帮直接与充填体相邻,保证巷道稳定,将拉底巷道侧帮布置在矿房一侧距矿房边界3 m位置,布置形式见图1。同1条出矿巷道担负1个一步采矿房和1个二步采矿房的出矿任务,分别向两边一步采矿房和二步采矿房布置出矿进路,与堑沟拉底巷道成45°夹角相通。矿房崩落下的矿石汇集中在V型底部结构,采用3 m3铲运机装矿,经出矿进路、出矿巷道及盘区沿脉巷运至采区溜井。

2 底部结构优化

2.1 底部结构优化方案

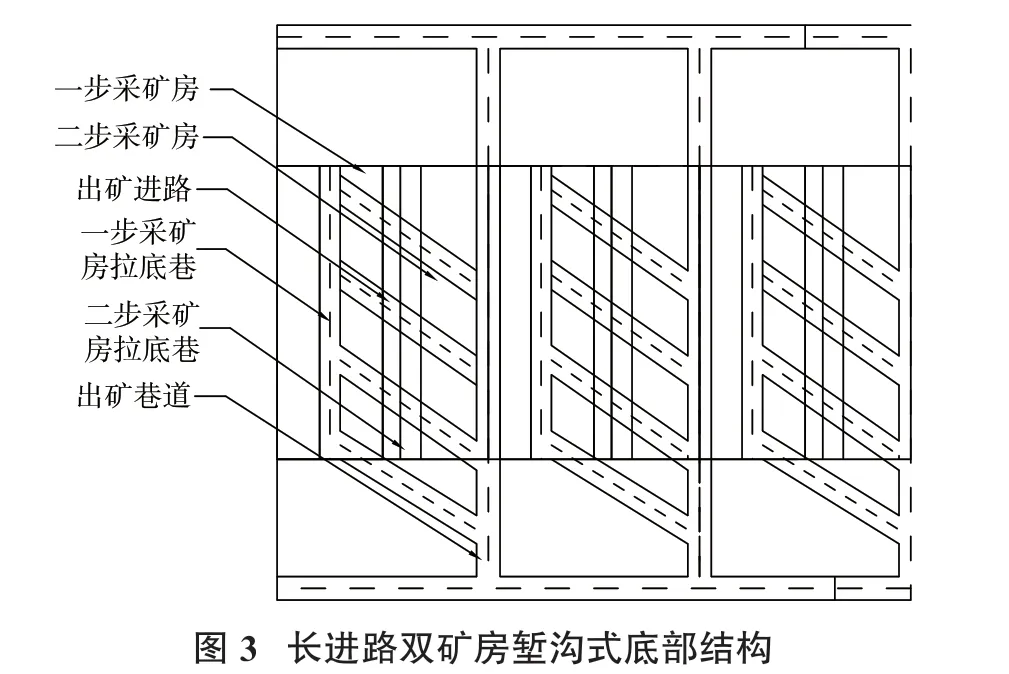

通过从经济、安全、技术等三方面对各种底部结构形式的利弊进行对比分析,最终确定中关铁矿阶段空场嗣后充填采矿法采用长进路双矿房堑沟式底部结构,如图2所示。堑沟底部结构是指具有V形受矿槽的底部结构,由苏联学者伊麦尼托夫于1947年提出。其结构与漏斗受矿结构的本质差别是将同一列漏斗间的脊柱去掉而形成上宽下窄的V形槽,将拉底和受矿部分结合起来。堑沟上口宽度与采场宽度、底柱高度有关。

利用布置在矿房底部的纵向(矿房长度方向)拉底巷道进行切割拉槽爆破,形成上宽下窄的V型受矿槽,矿房上部爆破崩落的矿石落入底部V型槽中,再由遥控铲运机装矿从底部的出矿进路口出矿。同一条出矿巷道和出矿进路担负着2个矿房的出矿任务,出矿巷道布置在2个矿房中间位置。实践表明:该方案不需要在充填体中开挖巷道工程,2个矿房底部结构的总采切工程量可减少10%,底部三角区矿柱损失较小,损失率为4.24%[2],与传统的底部结构形式相比,可多回收20%~30%的崩落矿量,具有较好的经济效益。

2.2 底部结构参数设计

出矿巷道(出矿穿脉巷)垂直矿体走向布置在一步采矿房与二步采矿房交界处底部中间,出矿穿脉巷中心线与一步采矿房拉底巷道中心线距离为27 m,与二步采矿房拉底巷道中心线距离14.5 m,出矿进路与出矿穿脉巷道成夹角为35°斜交布置,相邻出矿进路间距为13~16 m;底部V型堑沟边角为45°~50°。结构平面布置如图3所示。改进后相邻的二步采矿房拉底巷不与充填体接触,保障了拉底巷的稳固性,且可以减小底部结构三角矿柱的损失。

改进后出矿进路掘进断面为4.1 m×3.45 m,净断面为3.8 m×3.3 m,若出矿进路变形或受到破坏需进行二次锚喷网支护时,净断面尺寸为3.6 m×3.2 m,满足铲运机尺寸需求。堑沟拉底巷掘进断面为3 m×3 m,满足YGZ-90型钻机需求。底部结构掘进时需采用光面爆破,减少巷道的超挖,保证巷道的稳固性。

2.3 破碎底部结构加强支护技术

在实践过程中逐渐显露出一些问题,爆破扰动和崩落矿石的冲击对底部结构的稳定性影响较大,进而破坏装矿进路眉线,减少装矿进路的长度,有个别装矿进路甚至报废而无法使用,存在安全隐患且造成矿石损失。故针对矿岩破碎不稳固区域堑沟式底部结构进行研究,提出了破碎底部结构加强支护技术,最大限度地提高围岩的自身承载能力及稳定性,确保破碎底部结构满足使用要求。

堑沟拉底巷道根据矿岩条件采取喷浆支护或者锚喷网形式,原则上不进行钢拱架等特殊支护。为保护出矿进路,出矿进路和穿脉巷道需进行加强支护,采用锚喷网复合加强支护。在巷道施工完成后及时进行素喷混凝土支护,对巷道围岩进行封闭,混凝土强度C20,支护厚度为50 mm。锚喷网支护金属网网格规格为100 mm×100 mm,钢筋直径为6 mm。锚杆采用ϕ20 mm树脂锚杆,间排距为0.8 m×0.8 m,锚杆长度为2.5 m。混凝土强度C20,支护厚度为100 mm。总喷浆支护厚度为150 mm。然后进行锚喷网复合加强支护,第二层锚喷网金属网网格规格为100 mm×100 mm,钢筋直径为6 mm。锚杆采用ϕ20 mm树脂锚杆,间排距为2 m×2 m,锚杆长度为2.5 m。混凝土强度为C20,支护厚度为100 mm。总喷浆支护厚度为250 mm。

2.4 底部结构回收

待某一中段矿房内崩落矿石全部放出后,或某一出矿穿脉巷道两侧矿房全部采完后,在出矿穿脉巷内利用Simba1354型凿岩台车对底部结构进行凿岩,将可回收矿石一次性崩落,崩落后的矿石采用遥控铲运机进行回收,回收结束后,再对穿脉巷道进行充填。

3 试验矿房底部结构稳定性分析

底部结构中巷道的稳定性直接影响采准布置,充分利用已有巷道是降低回采成本的重要途径,除了进行底部结构优化设计外,结合二步回采的实际情况,对典型矿段底部结构进行监测分析。

以矿岩性质较为破碎的13#S4矿房为例,在13#穿脉和14#穿脉共设置4个监测点,位于矿房出矿巷道位置和出矿进路附近,采用山东思科赛德的GZY60W(A)型两测点矿用本安型钻孔应力传感器对巷道顶板地压进行监测。传感器采用无线通信的通讯方式,将测量数据发送到KJ24-FW矿用本安型压力监测子站,每台监测子站可接收其无线覆盖范围内的多台应力传感器发送的测量数据,对需要监测的岩层形成全面的监测网络;同时监测子站与井下六大系统环网交换机连接,将监测数据传送到井上监测服务器,完成对井下因采动影响岩层内部应力场变化的实时监测。监测结果表明:锚网喷复合加强支护可满足一步采及二步采需要,底部结构成型及稳定性达到预期效果。

4 优化前后对比

优化前,底部结构形式致使矿房开采采切工程量偏大,底部三角形矿柱损失大,损失率为6.08%。采用长进路双矿房底部结构优化后,其二步采时不需要在充填体中开挖巷道工程,2个矿房的总工程量有所减少,底部三角形矿柱损失较小[3-5]。较传统的底部结构布置形式,长进路双矿房底部结构可节省10%的总采切工程量,多回收20%~30%的崩落矿量。

年采矿量按200万t计,采切比按523.97m3/万t计,采切工程成本按500元/m3计(包含采掘及支护),则每年可节约采切成本523.97万元,具有较好的经济效益。同时,优化后的底部结构避免了在充填体内掘进带来的安全风险,具有较高的安全性。

5 结 论

通过对比分析,结合现有工程布置对大直径深孔矿房底部结构进行设计优化,提出长进路双矿房堑沟式底部结构布置形式,对破碎底部结构采取了复合加强支护技术,底部结构成型及稳定性达到预期效果,在提高底部结构稳定性和回采率的同时,节约了10%的采切工程量,同时,安全性得到极大提升。