例谈运用生物科学史提升学生综合素质的实践研究

2021-07-19吕国裕

吕国裕

摘 要:以人教版(2019年)光合作用原理和应用科学史为例,例谈运用生物科学史创设情境,利用生物科学史培养学生发展的核心素养,实践生物科学史提升学生综合素质。

关键词:生物科学史;核心素养;综合素质

综合素质是指一个人的知识水平、道德修养、适应社会生存和发展的各种必备能力等多方面的综合素养。综合素质的提升要落实到每一节课的教育教学活动中,学生核心素养是学生综合素质的重要组成部分。在生物课堂教学中,运用生物科学史教学,可以发展核心素养,从而提高学生的整体素质。下面以人教版(2019年)光合作用原理科学史为例,例谈运用生物科学史提升学生综合素质的实践。

1 运用生物科学史创设适宜的教学情境

情境教学是核心素养实施、综合素质提升的有效教学模式。生物学科的教学情境分为学习和生活情境、实验探究情境和生物科学史情境[ 1 ]。生物科学史情境可以为学生创设真实的问题情境,为学生解决真实问题而引发思考,了解其相关的科学知识,解释其科学现象,学习其蕴含的科学精神及科学家的科学态度,开启学习科学本质的旅程。

我校有一块用于学生实践的生物园地,种植各种蔬菜,教师带领学生到菜园参观,实地考查蔬菜生长状况,引发学生思考:如何生产出绿色环保、有机、高产蔬菜?请利用光合作用的探索历程所学知识解决问题。

分析:学生回顾初中生物所学光合作用的概念及反应式,了解光合作用的反应物、产物以及反应的条件,但不了解光合作用发现的全部科学史及其详细过程。期盼解决光合作用如何将光能转化为化学能?释放的氧气中的氧元素的来源是水还是二氧化碳? 影响光合作用因素有哪些等系列问题。

2 利用生物科学史培养学生的核心素养

学生参观生物园地回到班级后,以研究性小组为单位利用网络查找文献,收集光合作用相关科学史资料,整理资料做成PPT,学生代表上台讲解光合作用科学史。这有利于培养学生查找文献、获取信息能力,比教师直接给出资料进行分析好。除了教材中提供的光合作用发现历程素材外,着重介绍补充如下资料。

资料1:希尔反应。

学生代表多媒体展示希尔反应资料。在光照条件下,绿色植物的叶绿体裂解水,释放氧气并还原电子受体的反应。

学生质疑:希尔的实验说明水的光解释放氧气,氧气中的氧元素全部来源于水吗?

学生代表陈述:当时许多科学家对水的光解产生的氧气中氧元素的来源说法不一,有些人认为来源于水,有些认为来源于二氧化碳。

教师:如果你是当时的科学家,你将怎样设计实验证明氧元素的来源?如何根据实验结果说明氧元素的来源?

学生思考讨论并回答:运用同位素示踪法,可以用18O对水和二氧化碳进行标记,得到H218O和C18O2,实验分为两组,第一组提供H218O和C16O2,第二组提供H216O和C18O2。若第一组放出的是18O2,第二组放出的是16O2,说明氧元素只来源于H2O;若第一组放出的是16O2,第二组放出的是18O2,说明氧元素只来源于CO2[ 2 ]。

学生设计实验并动手操作:根据讨论结果,选择实验器具,设计实验,动手验证。没有条件的学校,可以设计相应的模拟动画。

分析:通过分析科学史资料,培养学生归纳与概括能力,通过让学生设计实验预测结果,培养学生演绎和推理能力,同时提高了学生设计实验、动手实践能力。

资料2: 补充希尔实验。

学生代表展示资料:希尔发现,含有叶绿体的提取液,在光和氢受体(能与氢离子结合)同时存在的条件下,会发生以下反应:2H2O+2A→2H2A+O2,A是人工氢受体,氧化型的青绿色染料被H+还原成无色。在叶绿体提取液中加入这种染料,在有光照、無二氧化碳的条件下发现原本呈青绿色的提取液变成淡绿色,并且释放氧气;在无光照、无二氧化碳的条件下提取液颜色不变,也不释放氧气;提供二氧化碳给照过光再转移到黑暗处的叶绿体提取液,发现有糖合成[ 2 ]。

学生代表:氧气的产生和二氧化碳的利用是否都需要光照?

其他学生:氧气的产生需要光照而二氧化碳利用不需要。

教师:引入光反应和暗反应的概念,归纳光反应需要的条件。

学生代表:根据资料,水光解产生氧气的同时还产生什么物质?

其他学生讨论并回答:还产生H+。

分析:通过提问的方式引导学生逐步分析资料,培养他们归纳与概括的科学思维能力。希尔反应证明了光合作用的主要场所在叶绿体;植物放出的氧气是水在光照下被分解和氧化,水的光解与C3的还原可单独进行,分为光反应和暗反应两个阶段;在光反应阶段水起到供氢体和电子供体的双重作用。

追问:ATP生成一定需要光照吗?暗反应与光反应有联系吗?

资料3:阿尔农实验。

学生代表多媒体展示证据: 1954年,美国科学家阿尔农以离体的叶绿体为实验对象,不供应二氧化碳,提供光照和ADP和Pi,结果有ATP生成;但在黑暗条件下则不生成ATP。

分析:通过科学史,为主张寻找证据。通过阿尔农对照实验,证明ATP生成需要光照。

追问:用什么方法研究暗反应中二氧化碳是如何转变成有机物的?

学生:同位素标记法。

资料4:卡尔文实验。

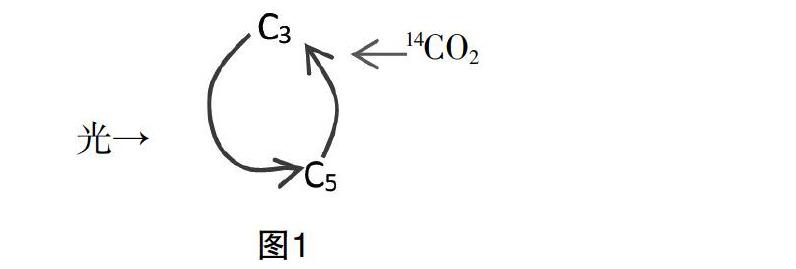

学生代表多媒体展示卡尔文实验资料,尝试构建碳循环途径模型。利用14CO2、叶绿体提取液、光照进行实验,光照时间极短时,放射性主要在C3中;光照时间延长到30 s时,在C3、C5和糖类中都能检测到放射性。

学生:构建碳循环模型。

14CO2→C3→C3、C5和糖类。

质疑:构建的模型没有体现碳循环?碳循环模型是否科学完美?

资料5:补充卡爾文实验。

学生代表多媒体展示科学史补充资料,完善碳循环途径模型。卡尔文和同事发现在光照和二氧化碳供应稳定,C3和C5的浓度保持相对稳定;若光照不变,二氧化碳停止供给,则C3浓度降低、C5浓度升高;若二氧化碳浓度不变,停止光照,则C3浓度升高、C5浓度降低。

学生:修改完善模型,如图1。

光→

分析:通过让学生分析资料并回答相关问题,让学生在原来的基础上修改模型,培养学生的批判性思维和模型与建模能力。

应用:运用光合作用原理模型,预测植物气孔关闭会影响植物光合作用强度等生命现象。

资料6:补充光合“午睡”科学史。

20世纪初发现植物在中午进行光合作用的速率最低的“午睡”现象。原因是夏季中午温度较高,为了防止蒸腾作用过强造成水分流失严重,植物气孔关闭,进入植物叶片内的二氧化碳的量减少,其固定速率变慢,C3还原速率也变慢,光合作用强度减弱停滞[ 2 ]。

分析:植物光合作用强度不是随温度升高而增强。植物是复杂的生命系统,在长期进化过程中,产生了自我保护的生存机制,在温度较高的中午进行“午睡”。学生利用所学知识,用批判性眼光理解生命现象。

3 实践生物科学史提升学生综合素质

学生学完了光合作用的原理后,利用工程学、数学、美学等对科学史的知识进行实践研究。利用学校的菜地,研究制作温室小棚提高蔬菜的产量,生产出绿色有机蔬菜。

研究性学习小组现场勘察后设计图纸,网上购买所需材料(灯光、薄膜、竹片或PVC管、钢锯、定时浇水器、滴管、黑地膜、二氧化碳产生器、有机肥等),施工管理,设计实验,结果分析,得出结论。学生根据不同的角度,设计出不同的对照实验,得出结论主要有:红光和蓝紫光对光合作用强度作用最大;适宜温度和二氧化碳浓度时光合作用强度最大;有机肥效果比化肥好,土壤不宜板结;黑地膜能有效除草,减少杂草影响蔬菜的光合作用强度;使用定时浇水器和滴管宜于管理,促进蔬菜光合作用速率;使用温室小棚便于控制蔬菜适宜生长的温度等。

分析:运用生物科学史的知识迁移,解决生产生活真实的问题,进行STEM实践教育,增强了社会责任感,提高了学生核心素养,从而提高学生综合素质。

利用科学史引导学生对光合作用步步深入理解其发现过程,关注物质和能量的变化,理解结构与功能观。同时,通过鼓励设计实验,推测结果,尝试构建概念模型,应用知识解决问题。学生综合素质的提升关乎国家的未来,国家整体竞争力的提升需要高素质公民。综合素质的提升是一个长期工程,需要各学科整体贯彻,化整为零,学科课堂浸润,滋养学生的素养。综合素质的提升方法多种、渠道多样,生物科学史教学仅是其中一种尝试。

参考文献:

[1]教育部考试中心.中国高考评价体系[S].北京:人民教育出版社,2019.

[2]冯慧婷.运用生物科学史培养学生科学思维的实践研究[D].福州:福建师范大学,2020.