明代的三吴与书法

2021-07-16高明一

◇ 高明一

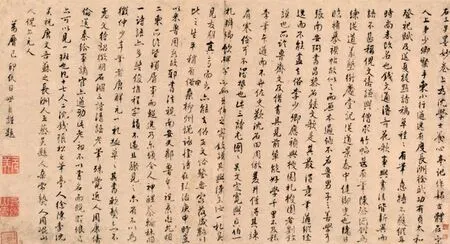

祝允明《书述》是明代书法史重要文献,该文条述明初至弘治时期重要书家,列举不少成化以来的吴门先辈,在明初云间书法气势当盛之际,为吴门书法的兴起埋下了伏笔。祝允明之后,活动于嘉靖时期的文徵明与诸弟子虽颇有影响力,然在文化的发言权上,则以同出吴门的文坛盟主王世贞为首,其见解确立了吴门为明代书法的代表。王世贞《三吴墨妙卷跋》提到“国朝书法尽三吴”,“自建康至云间以南,皆吴也”,所举书家籍贯,依人数多寡依次有:江苏的苏州、松江、南京、太湖周边、扬州与浙江宁波等处。活动于嘉靖时期的昆山人归有光撰《三吴水利录》,卷四附有《三江图》,(图1)据图便知所谓“三吴”即是以太湖流域为中心,淞江、浙江流域所含括的范围,故可理解王世贞《三吴墨妙卷》为何包含了浙江宁波。此次“三吴墨妙:近墨堂藏明代江南书法”展览,分成四个单元“启示与酝酿”“吴门四家”“天下法书归吾吴”“周边的挑战”,呈现15世纪后期到17世纪初期这百余年间吴门书法兴衰的过程。展区分配以时间为轴向,不同时段有其突出的面向,观者借此可以了解一个书派的形成、兴盛、没落与面对的挑战。与此相应,本文的四个主题亦按时间先后,依序是:“大草·成化:吴门与北京”“临帖·传承:祝允明与王宠”“友朋·弟子:以文徵明为中心”“流派·主盟:王世贞与董其昌”。选介的部分展品已有翔实图说,本文旨在衔接展品间的关系使之形成脉络,达到提纲挈领的书史陈述。

一、大草·成化:吴门与北京

活动于唐玄宗时期的张旭,因其醉酒与癫狂,故称“张颠”。他所创造出惊奇变化的草书,称为颠草。张旭之后的僧怀素于唐代宗大历年间在长安活动,京城文人赋诗塑造出“狂僧”形象。之后,善草书的禅僧获得皇帝的赏赐及荣宠,草书僧的书风普遍为“颤掣飞动”“豪放”“纵逸”的样貌〔1〕。“狂草”一词最早出现在南宋陆游(1125—1210)《胸次郁郁偶取枯笔作狂草遂成长句》诗题,明代则将狂草形容张旭、怀素的草书。奔放的大草是明代的特色,且样貌多种,无法用狂草概之,故本文称之“大草”,为此次展览的主要特色之一。明宪宗成化时期(1465—1487)的大草颇为鲜明,而怀素《自叙帖》(台北故宫本)亦于此时始有记录。成化十四年(1478),徐泰(1429—1479)以所藏《自叙帖》请吴宽(1435—1504)题跋,吴宽亦曾摹《自叙帖》,惜未传世〔2〕。沈周(1427—1509)有《观徐士亨所藏怀素〈自序〉真迹吴匏庵许摹寄速之》一诗,徐士亨即是徐泰,沈周诗中结尾提道:“季子肯拓致,我诗系其尾。南州肯勒石,万本播不已。不然此纸者,孤注安足倚。”〔3〕即吴宽若肯摹拓《自叙帖》,沈周愿意题诗于摹本之后,若能刻于石上,就能化身千万。不如此,这《自叙帖》真迹孤本,将有消失的可能。

沈周姻亲刘珏(1410—1472)的大草《李白草书歌行》卷与徐有贞(1407—1472)草书《水龙吟词》轴,都书于成化初期,年代早于台北故宫本《自叙帖》的面世,而书风却有意外之合。刘珏《李白草书歌行》卷款书:“成化戊子七夕前二日,燕集于勘书楼。惟时出此纸索拙书,遂乘醉,草此复之。”可知此次雅集的时间在成化四年(1468)七月五日,地点在勘书楼,受赠者为“惟时”,即沈周长子沈云鸿(1450—1502)。“勘书楼”的主人为沈云鸿的塾师周宗道,今藏台北故宫博物院的沈周大字《化须疏》,周宗道即主角之一。刘珏为沈周老师,更重要的关系是刘珏长子刘正娶沈周的二妹,即沈云鸿的姑妈。十九岁的沈云鸿正是少年才俊,时年五十九岁的刘珏,借由书写《李白草书歌行》来表达对孙辈的激赏与期待〔4〕。书风同于《李白草书歌行》的,尚有《杨基诗》轴(上海博物馆藏)与《为方庵翰林起复作草书诗》轴(故宫博物院藏),书写时间均早于《草书歌行》两年,若未见过《自叙帖》,刘珏很难臆造这样的书风。刘珏还有个收藏家的身份,吴宽题沈云鸿所藏《元诸家墨迹》曾说:“近岁号能鉴赏书画者,吾苏有刘佥宪廷美,华亭有徐正郎尚宾……大江之南称收蓄之富者,莫敢争雄焉。”〔5〕虽说文献上没有刘珏见过《自叙帖》墨迹本的记载,他可能见过类似书风并曾加临习。

徐有贞草书《水龙吟词》轴款书:“右同侗轩大参、完庵佥宪诸老同游灵岩,词填《水龙吟》,书似石田亲家,天全。”侗轩即祝颢,完庵即刘珏。祝颢、徐有贞分别为祝允明的祖父与外祖父。徐有贞侄孙女嫁给沈周儿子沈云鸿。祝允明《跋为葛汝敬书武功游灵岩山词后》回忆道:“外祖武功公为此游、此词时,允明以垂髫在侧。”〔6〕“垂髫”多指八岁以下男童,祝允明生于天顺四年(1460),故《水龙吟词》书写时间约在成化元年至四年(1465—1468)。徐有贞的书风,王世贞《徐天全词》提到“皆从真楷来,故落笔不苟,而点画所至,深有意态。非若今人不识欧虞,径造颠素,为无本之学也”,《徐天全二札》又说“真书法欧阳率更,而加以飘动,行笔似米南宫,狂草出入素旭,奇逸遒劲”〔7〕。徐有贞的传世书迹,夏昶《潇湘风雨图》(故宫博物院藏)有其题跋,写于正统十四年(1049),一派赵孟頫样貌。王世贞搜辑的《三吴墨妙卷》中,有徐有贞景泰元年(1450)书《太和登祀赋》,风格转向米芾。狂草应是徐有贞晚年的兴趣,《水龙吟词》轴钤有“东海徐元玉父”“省斋”“武功”三方标准印。“东海徐元玉父”见于沈周早年《桃花书屋图》(国家博物馆藏)上徐有贞的题诗,以及徐有贞致韩雍(1422—1478)《别后帖》(故宫博物院藏)。“省斋”“武功”二印,见于徐有贞《有竹居歌》(上海博物馆藏),“有竹居”为沈周别业〔8〕,故《水龙吟词》轴是徐有贞难得的传世狂草墨迹。

成化时期,北京是吴门之外大草书家活跃的又一中心。成化十四年进士、嘉靖元年(1522)任刑部尚书的林俊(1452—1527)《跋张东海小草千文》云:

成化间,张汝弼东海、卲文敬半江、萧文明海钓皆以草书名。半江、海钓皆自谓当北面东海,一时学书群宗焉。东海天趣逸发,笔力豪宕,其大幅尤佳,小书未尽其妙也。诗信笔可传播,伟然一代人豪,为时宰所忌,仅知南安。〔9〕

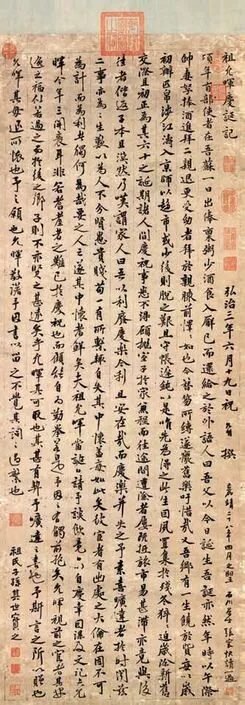

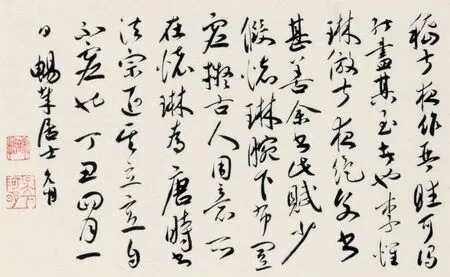

文中提到的张弼(1425—1487),字汝弼,号东海。江苏华亭人。成化二年(1466)进士;邵珪(1440—1488)字文敬,号半江。江苏宜兴人。成化五年(1469)进士;萧显字文明,号海钓。江西吉安人。成化八年(1472)进士。从成进士的时间来看,林俊记录的是京中听闻成化八年以后的事。明晋府世子朱奇源(1450—1501)奉其父晋庄王朱锺铉(1428—1502)之命,于弘治九年(1496)在山西太原刻《宝贤堂集古法帖》十二卷,活动于成化时期的明代书家中仅录张弼一人。(图2)该法帖刻成距离张弼离北京已有二十年,可见其书名之盛。邵珪、萧显二位书迹尚存,但在明代书史论述中几乎消失。吴宽《祭邵文敬文》提到“君之于书,其视晋人,不必大令,博仿旁摹,迹丽而奇,偏工草圣”〔10〕。可见邵珪善多体,以草书为工。此次展览中邵珪《赤壁赋》卷写于弘治元年(1488)舟行毗陵时〔11〕,邵珪《毗陵留别陆谕德》有云:“长歌一曲蓟门行,莫遣东风识此情。乞禄养亲须就仕,弃家为郡亦求名。黄梅雨脚春耕及,沧海潮头晚渡平。回首庙堂多愧负,格天勋业待经生。”〔12〕可知此卷《赤壁赋》书于邵珪从家乡宜兴出发,途经毗陵,往浙江任严州太守之时。

当时北京尚有另一类型书家:殿阁书办官。殿阁指文华殿与内阁,沈德符(1578—1642)《万历野获编》卷九《内阁 两殿两房中书》云:

文华殿本主上与东宫讲学之所。……其中书房入直者,称天子近臣,从事翰墨,如阁臣王文通以永乐甲榜翰林修撰供事文华殿。宣德年间,沉度已正拜翰林学士,沉粲已官右春坊右庶子,尚结衔“文华殿书办”。李应祯自乙科入官太仆少卿,其称亦然。〔13〕

文林《南京太仆少卿李公墓志铭》记载李应祯成化元年(1465)拜中书舍人,寻召直文华殿。八年抗诏写佛经,被廷杖几死,罢文华殿直,次年乞归〔14〕。展览中李应祯《怀庆府同知查君墓志铭》款书结衔“奉议大夫南京兵部职方郎中”,这是他于成化二十二年(1486)始任之职。目前未见李应祯结衔文华殿的书迹传世,但展览中张骏两件大草《桂宫仙诗》《思补堂诗》均署“文华殿直中书”。张骏字天骏,号南山。江苏华亭人。和张弼、李应祯同为景泰四年(1453)举人,成化元年(1465)亦与李应祯同任中书舍人,次年同入直文华殿。正德元年(1506)致仕时〔15〕,陆深(1477—1544)赠序云:

皇帝、青宫之臣最旧者,宜莫如南山先生焉。先生起家中舍,明年召直文华殿,累迁至光禄寺卿,四十有余年矣。中间尝佐天官、参大藩、登容台,实未尝去文华一日也。〔16〕

可见张骏虽任多职,最后“登容台”,即礼部尚书,但一生都担任文华殿直。其大草《桂宫仙诗》轴是一首祝贺兼赠别诗,款书:“右《桂宫仙》一曲送瞿起东南还,先贺秋闱之捷也。”瞿起东无考,“秋闱”指乡试,此书当作于成化二年到十年之间(1466—1474)。《桂宫仙诗》有章草遗意,书风遥接宋克,与沈粲也相当接近。沈粲于永乐十年(1412)担任中书舍人,后任大理寺少卿,正统十四年(1449)致仕。他归乡四年,此时的张骏二十余岁,刚好是流风所及。

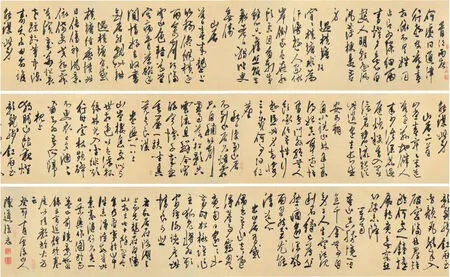

另一件张骏大草《思补堂诗》轴,书于成化十五年(1479),署“文华殿直中书、进阶奉训大夫、吏部尚书员外郎”,即陆深所云“佐天官”时期。受赠者毕玉早字廷玺,晚字舜修。江苏淮安人。进士出身,天顺年间担任河北曲阳县令,在官厅“燕居之所”建思补堂。成化元年(1465),毕玉奉养老父毕升而选择归隐。四年(1468)父亲去世,张骏作《思补堂诗》,诗意强调尽孝,以及乡间闲云野鹤的生活情趣。陆深《送光禄卿张南山先生致政序》记载“少闻吾松有二张先生者,博学洽闻,人望也。盖谓东海公与先生尔”,张骏少张弼二岁,二人相识。《思补堂诗》轴书风与张弼《蝶恋花词》(故宫博物院藏)非常接近,若不署款,几乎不辨。(图3)陆深序中称张骏“工书翰、富文藻,长笺大幅几遍海内,人争宝爱之,虽儿童妇女,皆知有先生焉”〔17〕,然祝允明《书述》于张骏的评价却极为不堪:

图3 [明]张弼 蝶恋花词轴 148cm×59.4cm 纸本 故宫博物院藏释文:钟送黄昏鸡报晓,昏晓相催,世事何时了。万古千秋人自老,春来依旧生芳草。忙处人多闲处少,闲处光阴,能有几个人知道。独上小楼风云杳,天涯一点青山小。

洎乎近朝,称如黄翰、二钱、张汝弼,皆松人也。……张公始者尚近前规,继而幡然飘然,虽名走海宇,而知音歎骇。今且以人而重,与黄人行伎俱下,非吾徒也。又有天骏者,亦侍婢学夫人,咄哉!樵爨厮养,丑恶臭秽,忍涴齿牙,恐后时或得其名失其迹,妄冒误人。〔18〕

祝允明如此恶评,得从张骏“文华殿直中书”身份来看。“凡文华殿书办,例以善书监生儒士选补,食粮三年,司礼监题送吏部授职。”〔19〕司礼监为“十二监”之首,皇城内设有中书房,有掌房官一员“系司礼监监工年老资深者挨转专管,文华殿中书所写书籍、对联、扇柄等件,承旨发写,完日奏进御前”〔20〕。故张骏和太监关系甚深。《明史》刘瑾本传记载正德二年(1507)李东阳(1447—1516)进呈《历代通鉴纂要》,司礼监宦官刘瑾(1451—1510)诬誊写不谨,“命文华殿书办官张骏等改誊,超拜官秩,骏由光禄卿擢礼部尚书”。时张骏已致仕,又被启用授礼部尚书,而该职在成化、弘治以后,均以翰林院出身的儒臣担任,张骏在刘瑾威势下就任,但随即请辞,得以寿终。刘瑾覆败,亦未受累。祝允明《书述》影响甚大,然借展览中的张骏两件大草,可将宋克大草在松江的影响延续至成化时期,并且过渡到张弼的大草,形成一条有序的风格脉络。

二、临帖·传承:祝允明与王宠

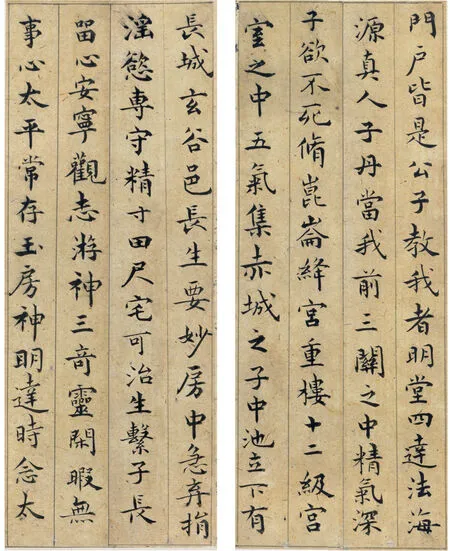

活动于成化至嘉靖初年的祝允明,摆脱明前期取法近人的习气,取径古帖。嘉靖四年(1525)楷书《临米、赵〈千文〉、〈清净经〉册》(故宫博物院藏)款识云:

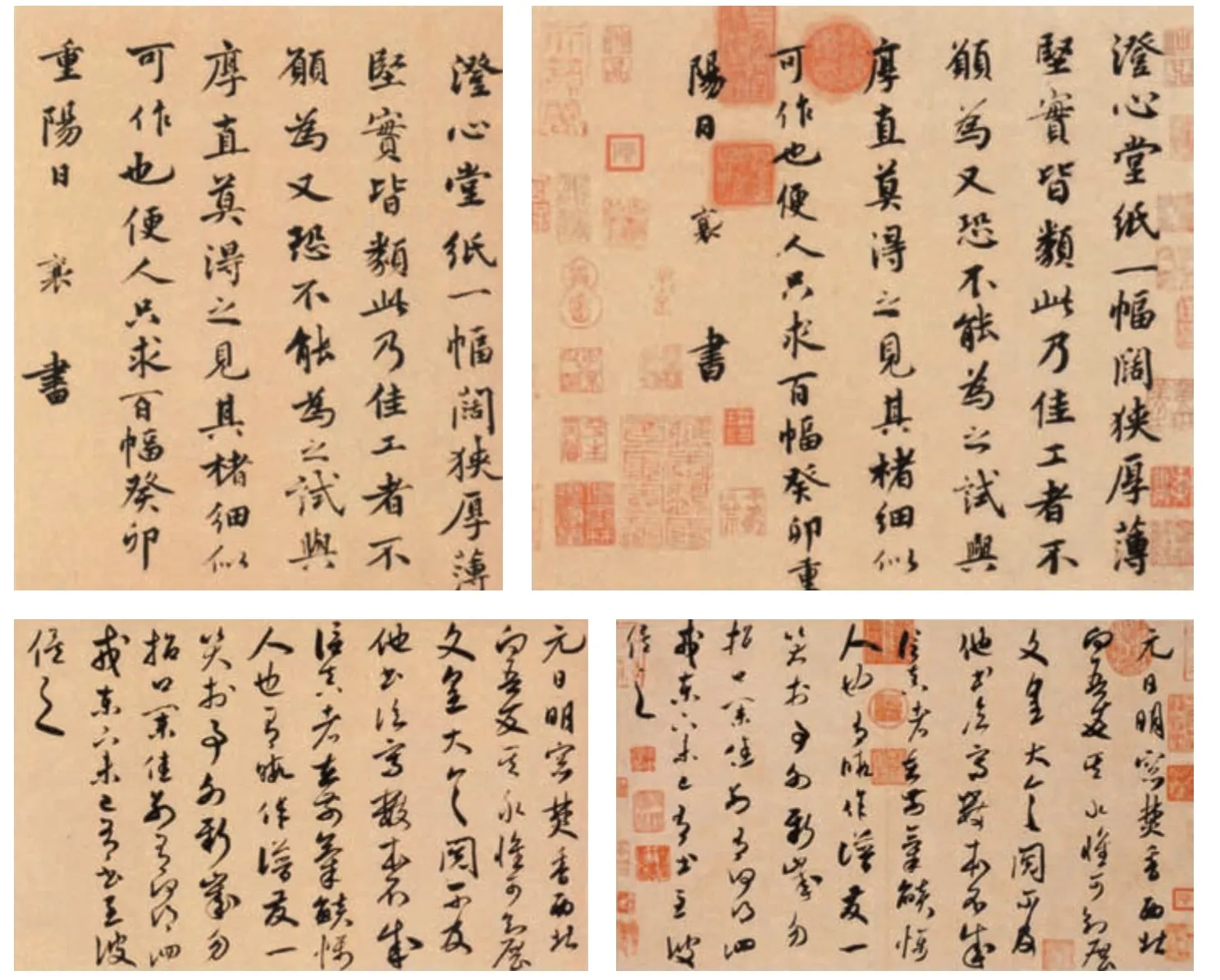

吾性疏体倦,笔墨素懒,虽幼承内外二祖怀膝,长侍妇翁杖几,俱令习晋唐法书,而宋元时帖殊不令学也。然仆每观米、赵二公书,则又未尝不临文欣羡,及援笔试步,亦颇得形似焉。(图4)

图4 [明]祝允明 楷书临米、赵《千文》、《清净经》册 故宫博物院藏

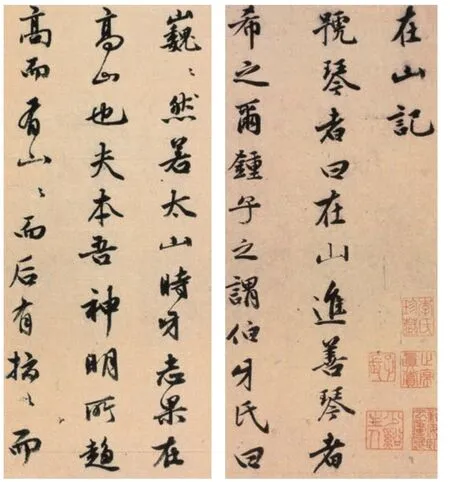

祝允明最初受祖父祝颢、外祖父徐有贞以及岳父李应祯的教导,专学晋唐法帖,诸长辈去世后,始涉宋元书迹。李应祯卒于弘治六年(1493),祝允明时三十四岁,然祝允明书于弘治三年(1490)的《祖允晖庆诞记》(台北故宫博物院藏),书风有黄庭坚样貌,(图5)以此为准,则祝三十岁前专主晋唐,此后始涉宋人。弘治七年(1494),三十五岁的祝允明《临魏晋唐宋诸家帖册》(上海博物馆藏),其中《澄心堂纸帖》与《元日明窗帖》原迹分藏于中国台北故宫博物院及日本大阪市立美术馆,(图6)其上均有活动于南京的收藏家黄琳印鉴〔21〕。展览中祝允明书于弘治十五年(1502)七月的《莺花洞天记》,即写赠黄琳者,颇有赵孟頫行书风貌,赵氏的影响,较早还见于祝氏弘治八年(1495)所书《在山记》(台北故宫藏)。(图7)

图5 [明]祝允明 祖允晖庆诞记 台北故宫博物院藏

图6 [明]祝允明 《临魏晋唐宋诸家帖册》(左)与原迹《澄心堂纸帖》《元日明窗帖》(右)比较。临作上海博物馆藏,原迹分藏台北故宫博物院、日本大阪市立美术馆

图7 [明]祝允明 在山记 台北故宫博物院藏

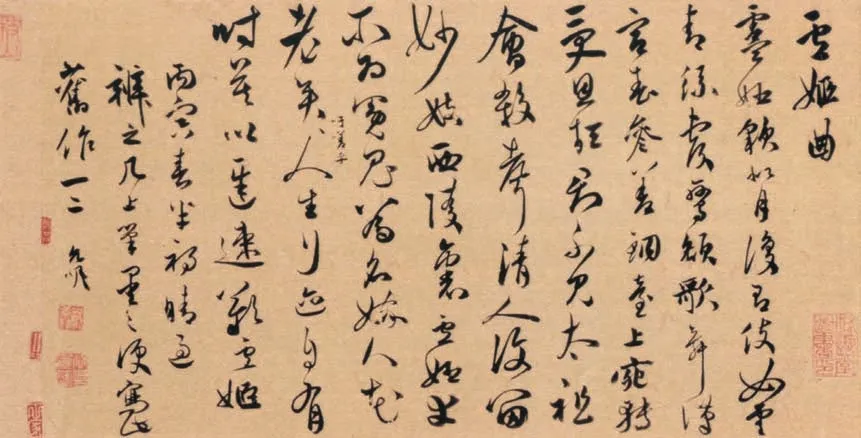

正德时期,祝氏行书以米芾为主,展览中的《致王观五札册》与《北邙行》是其代表。《致王观五札册》内容多样,举凡作文、呈字、问事、借《苏州府志》与医书《千金翼方》、借银杯以充场面,无所不包。称谓亲家,关系深切。王观有子二,长子王穀祯,娶祝允明女;次子即王穀祥。王观(1448—1521)字惟颙,初号杏圃,因名医吴天爵馈赠一鹤,更号款鹤。家世业医吴中,成化二十二年(1486)徵入太医院,不久以父丧守制不复出。李日华(1565—1653)《味水轩日记》卷四记载曾见唐寅《款鹤先生图》,有一“髯者,据案于高山流瀑之下,一鹤延颈而前,若相款语”,后有沈周、陈沂、朱应登、顾璘等十人题诗,此画现藏上海博物馆,然仅剩沈周题诗〔22〕。《北邙行》内文同于祝允明行书赠沈辨之《诗翰卷 北邙行》(台北故宫藏),(图8)后者写于弘治九年(1496),有赵孟頫风调。前者则接近于《诗翰卷》中书于正德元年至二年间(1506—1507)的《丹阳晓发》(图9)《杨柳花》《虞姬曲》诸篇〔23〕。

图8 [明]祝允明 诗翰卷·北邙行 台北故宫博物院藏

图9 [明]祝允明 诗翰卷·丹阳晓发 台北故宫博物院藏

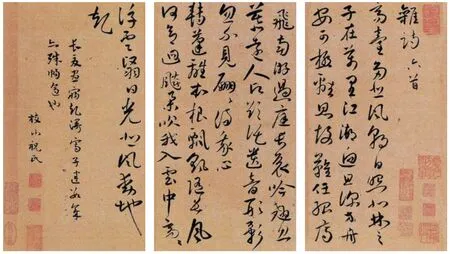

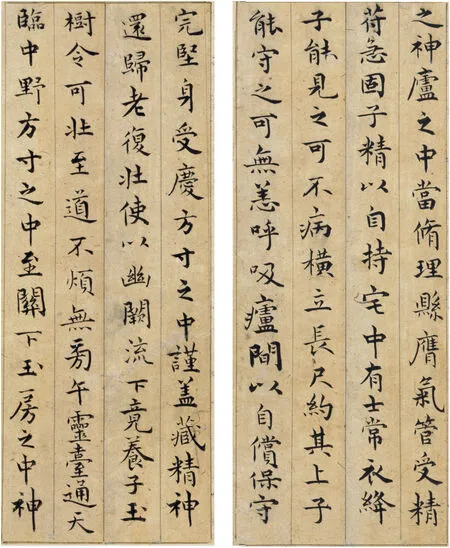

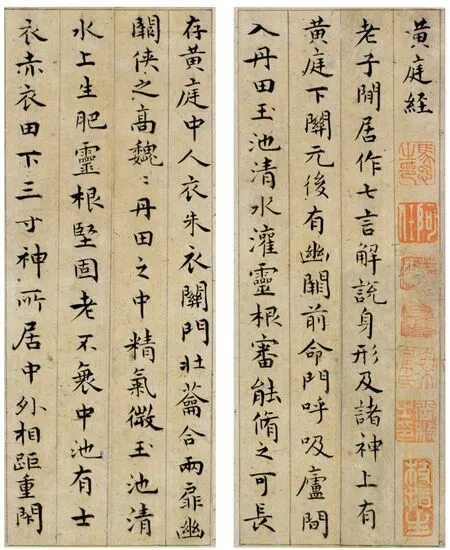

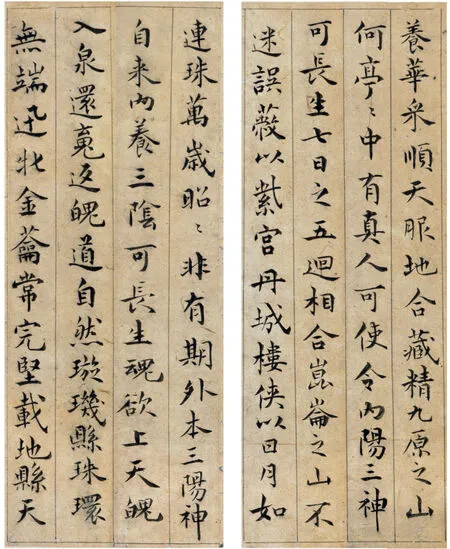

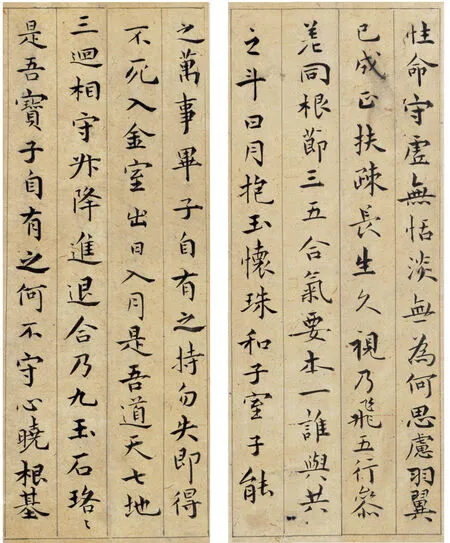

展览中有两件祝允明晚年临书:正德十五年(1520)行书临《集王心经》与嘉靖五年(1526)小楷《临黄庭经》,虽是临书,然颇有变化。《般若波罗蜜多心经》写于江苏句曲的崇明僧舍,缘是发现“大宋端拱元年戊子岁二月日雕印”的《金光明经》。此版本同于江苏江阴县北宋瑞昌县君孙四娘子墓所出土的端拱元年汉文刊本《金光明经》四卷〔24〕,亦即藏经纸。藏经纸一般指浙江海盐金粟寺抄写佛藏的用笺,又称金粟山藏经纸,约造于北宋治平年间(1064—1067),明代中叶始为文人大量使用〔25〕。此次展览中,用藏经纸书写的作品有:文徵明《友梅图》及行书《中秋诗》、陈淳《草书千字文册》、彭年楷书《闲居赋》及《归田赋》。祝允明发现早于金粟山藏经纸的刻经,欲于佛经背面作书,但是“书诗词,则嫌于亵;或书文,则吾儒之绪余又于释典不同道”,于是“对摹《圣教序》之《般若经》一过,庶几其以类而相从矣”,这即是孙过庭《书谱》所云“五合”之纸墨相发与偶然欲书。此卷曾为明末清初张孝思所藏,张氏题跋称此书“真得典午流风”,是说此祝氏书迹具有晋人格调,推崇至极。

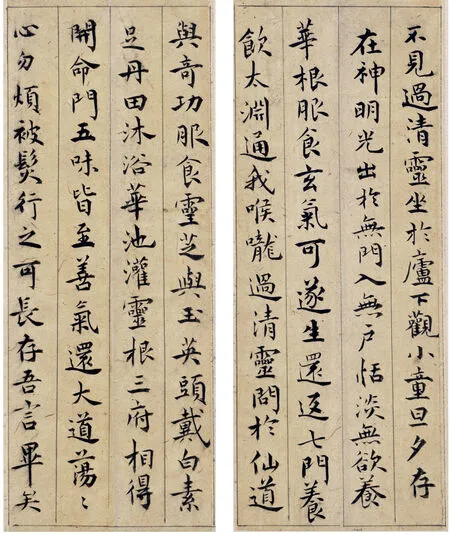

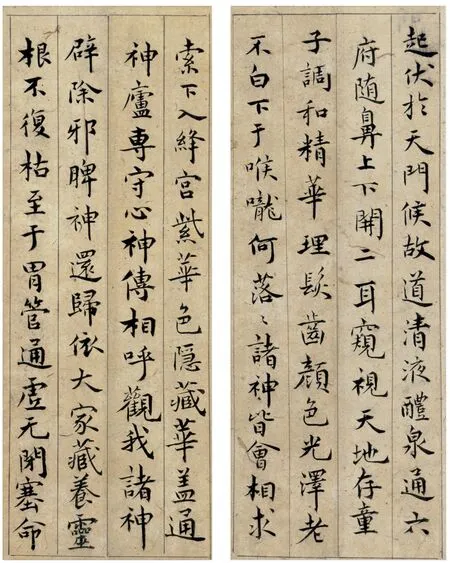

祝允明自二十七岁起就多次书写《黄庭经》〔26〕,展览中的嘉靖五年(1526)十月本应是最晚者,用“宋黄蜡笺本”。昆山魏希明(1502—1540)远谒祝允明,乞书《黄庭经》,祝氏抱病为之临书。魏希明字诚甫,号高墟。江苏昆山人。祝允明尝为作《高墟赋》。魏的妹妹嫁给归有光(1507—1571),归氏嗣为撰《魏诚甫行状》。魏希明于嘉靖四年(1525)贡入太学,曾“购书数千卷,及古书法名画。苟欲得之,辄费不赀”〔27〕。祝允明在款识中提到“诚父意极恳,且欲坐守急回”,祝以六十七岁,又抱久疾,执笔半日写一千三百余言,或与“当其窘时,黠者持少钱米,乞文及手书,辄与”不无关系〔28〕。祝允明曾见《黄庭经》河南开封周邸本、山西太原晋邸本与小解昌(缺字)本三本,自负小楷遥接前贤。然嘉靖初年,闻文嘉“手勒《黄庭》入石”,仍修书致意,或欲一窥真貌〔29〕。此册《黄庭经》乃背写全文,自家成熟风貌与原帖书风相互融合,形成一番奇趣,正如万历年间王穉登跋文中所言:“榘矱绳度中,而具豪纵奔逸意气。”

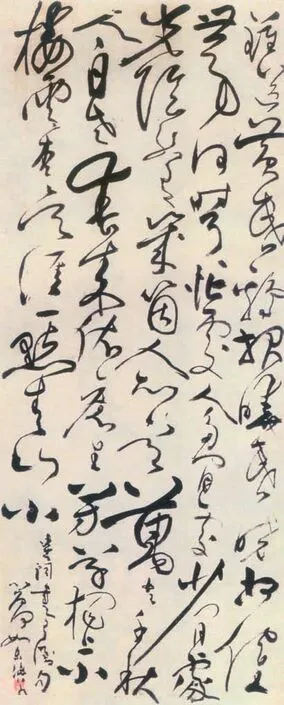

祝允明《述行言情诗》为自运书风,全卷寸体草书,自跋“右鄙作五十首,写似履吉先生,逼暮止此,期复尽之耳。”乃写赠王宠者。《怀星堂集》卷三有《述行言情诗五十首》,墨迹本录前二十首。总体看来,《述行言情诗》似是其一生写照,用典甚多,语多隐晦,只有熟知祝氏经历之人方可理解。祝允明长王宠三十四岁,书赠王宠,许为忘年交。两人结识的记录如下:正德十六年(1521)八月,王宠在清贤堂观祝氏楷书《东坡纪游卷》,后与祝允明追和王冕画梅。嘉靖二年(1523)十二月,祝允明撰唐寅墓志铭,王宠书。嘉靖四年(1525)九月,祝允明为文嘉书《古诗十九首》,王宠于次年五月题跋称:“祝京兆书,落笔辄好,此卷尤为精绝,翩翩然与大令抗衡矣,宠从休承处持归,临摹数过,留案上三月,几欲夺之,以义自止。休承其再勿假人哉。”同年十二月,祝允明去世,王宠撰《祝公行状》〔30〕。从祝、王交游来看,《述行言情诗》当为祝氏晚年书,与《古诗十九首》书风相同,此类风格亦见于正德十二年《仿李怀琳草书琴赋卷》(故宫博物院藏)〔31〕,(图10)《曹子建诗册》(上海博物馆藏)〔32〕。(图11)

图10 [明]祝允明 仿李怀琳草书琴赋卷 故宫博物院藏

图11 [明]祝允明 曹子建诗册 上海博物馆藏

王世贞《题王雅宜诗稿》《题王履吉赠何氏诗跋》将王宠书法分为三个时期:嘉靖六年(1527)以前为早期,此时是祝允明《述行言情诗》书风影响王宠的时期;嘉靖六年之后为书道已成的中期;嘉靖九年(1530)以后为晚期,直至三年后去世〔33〕。展览中的《诗札四通》与《少陵廿五绝句》代表了王宠中后期的书风,前者书赠弟子朱浚明(字日宣),王宠称其为侄,当为母系亲属。王宠的晚年,朱浚明侍奉最勤〔34〕。后者或书赠松江藏书家董宜阳(字子元),董从师同邑徐献忠,肆力于古文词。朱浚明与董宜阳于嘉靖十六年(1547)校刻《雅宜山人集》,这是今日得以重构王宠行迹与交友圈的重要依据。《诗札四通》前二通《怀金用诗》《何景明赠薛蕙诗》写于嘉靖六年,后二通《三月九日,阻风清河,浊浪排空,殊闷闷,书短句寄日宣》《渡江后无山,至邳州始见下邳山,书寄日宣弟》写于嘉靖九年,书风明显有异。董、王交游始于嘉靖二年(1523),董宜阳父大理少卿董恬七十寿辰,王宠尝作寿诗。嘉靖十年(1531)秋,王宠卧病,董宜阳曾过石湖越溪庄探望。《少陵廿五绝句》卷书于嘉靖九年(1530)冬日,彼时董宜阳或亦曾拜访王宠,也有可能为王宠所寄赠〔35〕。在跋文中,王宠对于杜甫诗作充满崇拜,这与他游于边贡、顾璘之间,并力追七子有关。

王世贞《墨迹跋(下)·王雅宜书杂咏卷》提道:

友人王元肃云:履吉作此时,病已甚,然时时偃卧,以指画腹。曰“祝京兆许我书狎主齐盟,即死,何以见此老地下。”〔36〕

可见祝允明对王宠期待甚大,认为将来可以主盟书坛,不过病笃中的王宠自感有负祝氏期许。相比之下,吴门书家中文徵明得享高夀,弟子与再传弟子可知有四十余位〔37〕,以致江南有“文氏一笔书”之称。

三、友朋·弟子:以文徵明为中心

文徵明原名为文壁,字徵明。正德六年(1511)四十二岁时以字行,另字徵仲。展览中的《云山图及诗卷》,作于正德三年(1508)五月,时尚名文壁。友人黄云以白卷求取书画,文徵明为录诗作二十三首,并以米家山水法绘图相赠,黄云称其有米芾《海岳庵图》遗意,并盛赞文徵明诗书画三绝。黄云字应龙,号丹岩。江苏昆山人。弘治中曾贡入太学,授瑞州府学训导,卒年七十二〔38〕。有《黄丹岩先生集》十卷,今仅存前四卷。文徵明此作后有王世贞隆庆四年(1570)题跋:“应龙绝宝爱之,戒其后人勿为饼金悬购者所得。去六十年,而其诸孙强以留余,得厚直而去。”据此推知黄云生于正统五年(1440),卒于正德六年(1511),长文徵明三十岁。文徵明有诗《余为黄应龙先生作小画久而未诗,黄既自题其端,复徵拙作,漫赋数语,画作于弘治丙辰,距今正德辛未,十有六年矣》,弘治丙辰为弘治九年(1496),诗中有“得君品裁知增重,顾我聪明不及前”句,可知文徵明二十七岁即以品行端正得到黄云的赏识。

《诗卷》录诗二十三首,后有曾任礼部侍郎、南京礼部尚书李孙宸(1576—1634)崇祯七年(1634)的题跋:“今吴门刻翁《甫田集》俱遗未采。余曾得翁生平脱稿诗册几盈百首,亦无一首入集。”《诗卷》提到友人依序有:陈淳、吴爟(字次明,?—1523,吴县人)、陈钥(字以可,1464—1516,陈淳之父)、郑(太吉)、吴纶(字大本,1440—1522,宜兴人)、方学(字日昇,无锡人)、赵(君泽)。诗中以陈钥、陈淳父子所占最多,有:《陈氏西池纳凉》《春日西斋对酒示陈淳》《陈以可饷蟹,书至而蟹不达》《以可为治小室于西偏,问名于余,为题曰假息庵》《温兰为陈淳借去不还》诸诗,《春日西斋对酒示陈淳》见于《文氏五家集》卷三《新正三日西斋对酒示陈淳》,且落有“乙丑”,为弘治十八年(1505),诗中有云:“顾兹一日长,屈置门生俦。浅薄晚无闻,奚以应子求。三年守残经,一举不能谋。”文徵明于弘治 间多次未中应天乡试,因年长十余岁而成为当时二十出头陈淳的举业师。展览中《沈周、文徵明小像册》,后有文徵明从外曾孙薛益于崇祯七年(1634)小楷《文先生传》,文章为王世贞于隆庆二年(1568)所撰,提到文氏诸弟子:

先生门无杂宾客,故尝授陈道复书,而陆仪部师道归自仪部,委质为弟子。其最善后进者,王吏部穀祥、王太学宠、秀才彭年、周天球。而先生之二子彭、嘉亦名,能精其业。时时过从,谈榷艺文,品水石,记耆旧故事,焚香燕坐,萧然若世外。

张寰《白阳先生墓志铭》记载早年的陈淳得文徵明传授,“古文、词章、书法、篆籀、画、诗咸臻其妙,称入室弟子”〔39〕,与此可以呼应。展览中陈淳山水画《山前晓景》卷,后附陈淳嘉靖二十二年(1543)草书《自书诗》卷,有近人江兆申(1925—1996)题跋,跋文用典出于王世贞《艺苑卮言·附录四》,王世懋尝问文徵明“道复尝从翁学书画耶?待诏微笑谓:吾道复举业师耳,渠书画自有门道,非吾徒也”〔40〕。嘉靖三十一年(1552),十七岁的王世懋首次拜谒八十四岁的文徵明,得到文氏所赠楷书〔41〕,这段对话应在此际,时陈淳已去世八年。

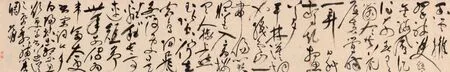

从文徵明的入室弟子到“非吾徒也”的转折,与陈淳在父亲陈钥去世之后,和文徵明一度关系疏远有关。据张寰《白阳先生墓志铭》记载,陈淳意尚玄虚,厌尘俗事,“兴酣则作大草数纸,或云山、花鸟,兼张长史、郭恕先之奇,君自视亦以为入神也。”陈淳书法“自有门道”与大草有极大的关系,而其书风颇见祝允明的影响。展览中陈淳嘉靖二十三年(1544)大草《牡丹诗》可为晚岁大草的代表。另一件大草《前赤壁赋》,“道复”骑缝印有四处,文末无署名,却钤二方祝允明伪印,可见之前的商贾已将二人大草偷梁换柱。祝允明写赠陈淳大草书《宋词李调》卷(无锡博物院藏),款书“卅年前偶为韦富太史书宋词,今夕白阳拈出相示,且欲更草书,遂从之,纸剩,补以李调”〔42〕,(图12)祝允明《宋词李调》与陈淳《前赤壁赋》若不细辨,确易混淆。

图12 [明]祝允明 赞陈淳宋词李调卷 无锡博物院藏

陈淳玄孙陈仁锡(1581—1636)《白阳公小记》中有段逸事,称陈淳宴请文徵明,坐中有妓随侍,文徵明表情严肃欲罢席,陈淳说:“文先生以某门下士,故礼法苦我邪?”对于文徵明的做法不以为然,且“自此绝不作细楷字”〔43〕。“细楷”为文徵明擅长的书体,王世贞曾说“文待诏以小楷名海内”〔44〕,在《有明三吴楷法序》中,他还曾强调吴人小楷的重要性:

书之有楷也,犹室之有栋也。其称明者何?所载自洪武而至万历其人则明也。独称吴者何?吴人良于楷者也。称三吴者何?举吾郡而云间附焉。……吾郡之允明、若徵明、若宠,次之而克、而有贞、而应祯,又次之而初、而彭、而嘉诸君子,而皆无下驷也。……当德靖间,而吾吴之临池者何寥寥也,然而允明鼓之、徵明吹之、宠舞之,盖肩吴兴而越莆田、双井矣。〔45〕

文中所提的“吴兴”是赵孟頫,“莆田”是蔡襄,“双井”是黄庭坚,都是小楷名家,王世贞认为将祝允明、文徵明、王宠的小楷成就与赵孟頫并驾齐驱,而超越了蔡襄与黄庭坚。文徵明的小楷,其子文嘉提到“本《黄庭》《乐毅》,而温淳典雅,自成一家”〔46〕。王世贞所收《三吴楷法册》先为十册,后辑为二十四册,其中文氏子孙有儿子文彭、文嘉,外甥王同祖,孙子文肇祉、文从先,弟子有王宠、王穀祥、彭年、钱穀、许初、黄姬水、陆师道、周天球、王穉登等人〔47〕,此次展览文氏门下小楷数件。文嘉(1501—1583)小楷《李白诗扇面》写于嘉靖四十一年(1562),内容为李白五言律诗二十八首,约一千余字,属于自娱之作。王世贞《艺苑卮言 附录三》说到“文博士彭、校谕嘉小楷,皆足箕裘,彭肉而圆,嘉俊而佻”〔48〕,这是以文徵明温淳典雅的基准来比较。彭年(1505—1566)小楷《闲居赋与归田赋》,书于嘉靖四十四年(1565),赠予沉玄圃,同年钱穀绘《山居图》、彭年书《山静日长》书画合璧卷赠沉玄圃(台北故宫博物院藏)。彭年在款识中提到沉玄圃住在苏州陈湖之西的车坊漾,“惟以壶觞文史自娱,若古之逍遥物外人。”《闲居赋》是西晋潘岳所作,总结三十年做官经历,表现闲居的乐趣;《归田赋》是东汉张衡所作,描写田园山林和谐欢快;《山静日长》为北宋唐庚作,描写山居的悠闲,彭年选文而书,全是针对沉玄圃的山居特质〔49〕。

此次展览中还有文氏父子信札诸封,文徵明《致顾璘札》谈到顾璘前些日经过家乡吴门时有事在身,离开时又不能饯别,深感抱歉。想不到顾璘屡次写信问候,又赠以礼物,文徵明因病无法回复,希望见谅。随后称赞顾璘地方政绩好,可与古人比肩。之后才是主旨,顾璘先前求字,他会写完奉上。文徵明此札称顾璘“太守”,即是知府,文徵明《故资善大夫南京刑部尚书顾公墓志铭》记叙二人相识于弘治八(1495)的应天乡试,次年顾璘中进士。正德四年(1509)升河南开封知府,八年(1513)谪广西全州知州,十一年(1516)任浙江台州知府,随升浙江布政使司左参政。顾璘《寄文徵仲》云:“儒林挥笔掩群贤,湖海倾心二十年 。藻鉴尘埃无伯乐,规模乡国有颜渊。黄花别泪临湖水,白雁乡书断楚天。山馆穷愁欹枕日,拭君图画转凄然。”〔50〕将文徵明比喻成不遇伯乐的颜渊,称赞其书法文章,看其之前所赠图画倍觉伤感,此诗写作时间约在正德十年(1515),《致顾璘札》亦作于此际〔51〕。

文徵明于嘉靖三十八年(1559)去世,三年后文彭(1498—1573)服除入京,授顺天府学训导,约在嘉靖四十四年(1565)擢北京国子监学录〔52〕。文彭《致朱朗札》写于嘉靖四十一年(1562)四月,刚任顺天府学训导。信中提到和朱朗相别一年,得知其母亲与正室相继去世,由于身在远处,无法致意为歉。转入主旨,求朱朗代笔,一年前寄有长册数幅,此次再寄画绢六幅,青绿、水墨、浅绛不拘,因为“京中士夫但欲求画,无以应之”,强调“不可十分草草”,“佳者又不知,而太简略者则又以为不佳耳”!朱朗原与文嘉交游,后入文徵明门下习画而成为代笔者〔53〕,嘉靖十九年(1540),文彭、文嘉、周天球、朱朗、钱穀等人共赴蔡叔品处举行雅集,而文嘉、钱穀、朱朗三人合作画《药草山房图》,此画现藏上海博物馆〔54〕。此时距文徵明去世,朱朗代笔约有二十年,文彭深知朱朗的重要。信札后段提到在北京与“顾氏昆玉、罗小华、王九曲,俱已相见过矣,但不知去后何如耳”。其中罗龙文字含章,号小华道人,文彭和此人的关系与《自叙帖》有关。詹景凤《东图玄览编》卷一记载怀素《自叙帖》在文徵明家时,“罗舍人龙文幸于严相国,欲买献相国”,托黄姬水、许初议价千金,罗龙文致此数给文氏,文氏给黄、许二人酬金〔55〕。《自叙帖》原为陆完收藏,约在嘉靖三年(1521)由仍后人陆静所藏,嘉靖六年至十四年间(1524—1532)文徵明据以勾摹并题,文嘉书释文〔56〕。罗龙文原为陆完旧部,嘉靖三十五、六年间投靠严嵩,四十一年(1562)严嵩倒台,波及罗龙文,三年后与严世蕃同斩首于市,文彭《致朱朗札》为罗龙文受牵连前不久时,殊为可贵。

王世贞对文嘉的评价是“画得待诏一体,鉴赏古迹亦相埒”〔57〕。嘉靖四十四年(1565)五月,查抄严嵩在江西的三处家产。此时文徵明谢世,文彭在北方,南方仅文嘉一人足以代表文氏家族来奉旨勘验严嵩收藏书画,历时三月始毕事,查抄时钤“南昌县印”,为南昌县地方官与朝廷查封严嵩在江西的家产封验官印。文嘉后以严嵩斋号“钤山堂”为名,于隆庆二年(1568)十二月刊成《钤山堂书画记》。文嘉奉旨鉴定,无法要求收取费用,但展览中文嘉《致项元汴札》可为中介的例子,信中提到自己“诗堂酬应不暇”,王世贞提到时人至文嘉门上“乞书画及请鉴别者履相踵,先生犹一一应之,至困惫不支乃卒”,可见这种在诗堂题字可视为鉴定的背书。信中谈到送上一幅《梁武帝像》请项元汴过眼,以断真伪,想必此画逃不过其法眼。嘉靖三十五年至三十八年(1556—1559),项元汴屡从文家购得古代书画,收藏印记中同时出现文氏家族及项元汴的作品有苏轼《前赤壁赋卷》,赵孟頫《鹊华秋色图卷》、《与中峰和尚手简卷》(台北故宫博物院藏)、《洛神赋册》(故宫博物院藏),扬无咎《四梅图卷》等。嘉靖三十六年(1557),文彭为嘉兴府学训导,与项元汴同城而居,《文彭行书尺牍卷》(旅顺博物馆藏)所收二十通信札都是写给项元汴的,是他担当项氏书画顾问的明证。文彭卒于万历元年(1573),此后文嘉作为项元汴的顾问更显重要,而文嘉于万历十年(1582)离世后,项元汴的收藏事业也几乎终止〔58〕。据此来看文嘉《致项元汴札》,当不是字面所说请项氏鉴定,而是文嘉过眼认可之后,请项氏购藏。

四、流派 主盟:王世贞与董其昌

王世贞受文彭之托所撰《文先生传》是在文徵明去世九年后,约在嘉靖二十三年(1544),十九岁的王世贞始与文徵明有书画交游。嘉靖三十一年(1552)王世贞因公务南下,顺道回苏州,特持卷向文徵明索题诗画,次年返京时,伯父王愔(1482—1559)饯行送别,文徵明、彭年、黄姬水、俞允文等皆有诗文书画相赠。嘉靖三十九年(1560),王世贞父亲王忬被杀,王世贞里居十余年,与文氏家族仍然保持密切的交往〔59〕。隆庆元年(1567)王世贞为父平反,三年任浙江左参政,其时王世贞“才最高,地望最显,声华意气笼盖海内。一时士大夫及山人、词客、衲子、羽流莫不奔走门下,片言褒赏,声价骤起”。在王世贞离开吴中前,文彭认为只有他最有资格为父亲立传。《文先生传》中提到文氏诸弟子,除陈道复与王宠二人在王世贞认识文徵明之前去世外,其余均有交往。这些弟子中,周天球自视为文徵明的嫡传,董其昌同年进士朱国桢(1557—1632)所著《涌幢小品》有则记闻云:

吴中周天球,字公瑕,善大书。少为文徵仲奖赏,感之甚,设像中堂,岁时祀如祀先。与王百穀穉登相左,见即避去。万历乙未九月卒,年八十二。〔60〕

周天球于家中的中堂设文徵明像祭拜,感念文徵明的重视与栽培,视师如同视父。周天球逝世于万历二十三年(1595),然无子,最后虽以外甥过继,然外甥亦无后而夭。在万历十年(1582)王世贞撰《周公瑕先生七十寿叙》,提到周天球时时对王世贞说“异日传我于身后者,必子也”〔61〕,寿叙内容如同行状,写于生前而已,王世贞可说是他的唯一代言者。

作为吴门书家代言者的王世贞,自身在书法的研究与收藏上可见在隆庆四年(1570)任山西按察使时撰《艺苑卮言》。此书初草于嘉靖三十七年(1558),效法北宋末年的黄伯思与赵明诚,将题跋这一文体发挥到极致,以展现品鉴与考订的治史精神〔62〕。王世贞收藏印中有“太仆寺印”“抚治郧阳等处关防”见于此次展览文徵明《云山图及诗卷》。万历二年至四年(1574—1576)督抚郧阳时,他整理古书家言多至八十余卷,择其十数种刻版,即后世所知的《古今法书苑》。同时的詹景凤《詹氏性理小辨》中赞叹王世贞“虽不以字名,顾吴中诸书家,唯元美一人知法古人”〔63〕。王世贞《三吴墨妙卷跋》(图13),现藏故宫博物院,题跋时间为“万历己卯秋日”,即万历七年(1579),《三吴墨妙跋》提到“国朝书法尽三吴,三吴鏦铮名家者则又尽数君子”,这可夸言天下书法尽 此〔64〕。王世贞亦有《三吴楷法册》,所收书家人数上吴中占八成,云间二成,故知其重心在吴中,云间只为陪衬。

图13 [明]王世贞跋《三吴墨妙卷》 故宫博物院藏

当时“吴中自文徵明后,风雅无定属。穉登尝及徵明门,遥接其风,主词翰之席者三十余年”,展览中王穉登(1535—1612)《七言诗轴》,风格可见延续文徵明。文徵明去世时王穉登才二十五岁,王世贞《文先生传》所列及门弟子亦未见之。王穉登声望渐起之后,与周天球分席文徵明的嫡传位置。王世贞撰《明处士王守愚暨配蒯孺人合葬志铭》提到王穉登父亲王守愚(1496—1564)孙女有三人,一位“适和州学正文嘉子元善者,穉登出也”〔65〕,原来王穉登与文嘉为亲家,故有传承的正当性。王世贞与王穉登友朋的交集有屠隆,王世贞好标名目,有所谓“五子”之称,屠隆为末五子之一,是王氏重视的文学后进。展览中有王穉登《致屠隆七札册》,称屠隆(1544—1605)“长卿青浦令公足下”,屠隆万历五年(1577)举进士,万历七年左右任青浦县令。《致屠隆七札册》内容多样,如请屠隆为王穉登父作传,资助莫是龙,王穉登向屠隆推荐仇英之子与婿从事绘事与锓工等。此外展览中还有另一套王穉登《信札册》,其中一札提到“足下游吴日,弇州先生尚无恙,今化鹤已十年,东海风流顿尽”,虽王世贞以艺坛盟主身份极力标榜吴中的书法成就,然却是夕阳余晖,万历十八年(1590)王世贞谢世后,吴门影响也随之落幕。

天启二年(1622),状元文震孟(1574—1636)《题两赵画篆册》云:

明兴,翰墨一派,海内独以吴门冠当时,若启南、伯虎诸老先生,暨先太史、两博士,艺既入神,而品复卓尔,相辅而传,乃其所以传耳。至董内翰嗣起,而有云间派。〔66〕

文震孟为文徵明曾孙、文彭之孙、文元发之子,文中提到“先太史”为文徵明、“两博士”为文彭、文嘉。祖父文彭于万历元年去世时,文震孟尚未出生,故未受余泽。文中提到的“董内翰”即董其昌,万历十七年(1589)进士及第后,授翰林院庶吉士、编修等职,故以“内翰”称之。万历二十二年(1594)为皇长子朱常洛讲官,四年后辞官回乡,直到光宗泰昌元年(1620)才任太常寺少卿。故文震孟题跋时间为万历二十六年(1598)董其昌回乡后,此时吴门衰落,云间继之兴起。王世贞虽企图突出吴门优越地位,但陈继儒序董其昌《容台集》云:“往王长公主盟艺坛,李本宁与之气谊声调甚合。董公方诸生,岳岳不肯下,曰‘神仙自能拔宅,何事傍人门户间’。”王长公即王世贞,可见董其昌在未中进士前就有与之抗衡的意味。

作为继起的主盟者,强调云间优势成为董其昌主要诉求。展览中陆深(1477—1544)书于嘉靖六年(1527)的《白雁诗》册,赠工部右侍郎谈伦(1429—1504)嗣子谈田。册后董其昌题跋颇堪玩味:“俨山先生书为吾郡第一流,即两沈学士、东海张公不能及也。此卷俊雅工致,可敌赵吴兴矣。先辈风流,令人悚愧。”举出云间前辈书家有沈度、沈粲、张弼、陆深四位,与王世贞《三吴墨妙卷》的云间书家:沈度、沈粲、钱溥、张弼、徐献忠、陆深比较,可见有共识。关于陆深的书史地位,董其昌提道:

国朝书法,当以吾松沈民则为正始,至陆文裕,正书学颜尚书,行书学李北海,几无遗憾,足为正宗,非文待诏所及也。然人地既高,门风亦峻,不与海内翰墨家盘旋宴会。而吴中君子鲜助羽翅,惟王弇州先生始为拈出。然兰之生谷,岂待人而馥哉?〔67〕

陆深为弘治十八年(1505)进士,官至任詹事府詹事,嘉靖十九年(1540)辞官归乡,四年后卒于故里。此时文氏名满江南,弟子众多,除陆师道、王穀祥进士出身,但官位不高,其他最多仅止于贡生,功名甚低,故要相互提携来壮大声势。陆深身份高,晚年在故里时间不长,于文氏诸弟子又是长辈,甚难折节下交。“王弇州”即王世贞,陆深去世之年,王世贞始与文徵明交游,王世贞《三吴墨妙》卷出现陆深,是对他的书史定位,但董其昌进一步认为陆深优于文徵明。

《白雁诗》册后莫如忠(1508—1588)题跋强调陆深书法早年学赵孟頫,晚年学唐代李邕,书法可传于后世。莫如忠是陆深同乡,陆深《跋莫子良送行诗》提到嘉靖十七年(1538)莫如忠成进士时,他“时叨充读卷官,得所对策佳甚,封上御览亲批第二甲第四人”〔68〕,故知陆深是莫如忠的座师。展览中有莫如忠之子莫是龙《致汪道贯五札》卷,汪道贯为汪道昆(1525—1593)之弟,汪道昆与王世贞同为嘉靖二十六年(1547)进士。《致汪道贯五札》的第一通与王世贞在万历十四年(1586)主持的“南屏社”集会有关,万历十一年(1583)九月,汪道昆、道贯、道会兄弟拜访王世贞,后与戚继光、王世贞、世懋、世望兄弟、莫是龙等人于杭州西湖集会,然此次并不成功,于是才有万历十四年八月由王世贞主盟的复会,称南屏社集。但此次莫是龙没有参与,莫是龙对汪道贯提到自己病情加重,几如废人,万历十五年(1587)起卧病四月,几至不起,后得知汪道贯因术士的调养而有起色,希望汪氏能说服此人到松江为他诊治。莫还谈到自己家境渐贫,须变卖收藏的董源《龙宿郊民图轴》、李成《寒林归晚图轴》(或《烟岚萧寺图》)来维生。莫是龙最终不敌病魔,于此年去世。莫是龙之孙莫秉清《傍秋庵文集·家传》记载王世贞“许铭公墓,未几亦病,故不果”〔69〕。王世贞写给沉九畴(字箕仲)的信中曾提到“莫云卿死矣,使方伯公(即莫如忠)何以送日”〔70〕,次年莫如忠亦下世。董其昌于隆庆五年(1571)参加松学府学会试,因书法不佳而被取为第二名,自此发愤临池。第二年,董其昌在莫如忠塾馆习举子业,万历十七年(1589)成进士,开启了明代书史新篇章。

万历二十六年(1598),董其昌在与同年进士朱国桢的交谈中,朱国桢严厉批评王世贞的书法鉴赏能力,董其昌对于吴中的祝、文二氏也抱有一定的敬意〔71〕。但回乡之后,董其昌书艺大进,自信也随之大增,万历二十八年(1600)他声称“予学书三十年,不敢谓入古三昧,而书法至余亦复一变。世有明眼人,必能知其解者”〔72〕。万历三十一年(1603)刊行《戏鸿堂法帖》十六卷,进一步确立他对历代书法鉴赏上的权威地位。展览中董氏书于万历三十九年(1611)《乐志论及临帖册》,款识云:“沈商丞归思甚急,运笔如飞,不能详谨,以为学《圣教序》,谁能信者。”泰昌元年(1620),嘉兴汪砢玉跋《吾子行书古文篆韵二帙》云:“吾禾沈叔雅弘嘉、望子商丞,工篆隶、八分。所往还多名流,董氏《戏鸿堂帖》,其手摹勒石也……惜其父子相次作古,无有继之者哉。”〔73〕沈弘嘉、沈商丞父子正是《戏鸿堂法帖》的摹刻者。

董其昌更以传世书家自命,摹刻自己的书迹以立权威,因有董氏家族的参与,所刻个人法帖的数量可谓沉沉伙颐。摹刻于万历三十七年(1609)《宝鼎斋法书》六卷,由董其昌之子董祖和撰集,内容是董其昌临书之作与所附跋文。董其昌题语云“有徵余书者,于此塞请,足以简应酬之烦”。董其昌《致董尊闻》云:“彦京取刻帖,每为市棍翻刻所坏,不惟负其苦心,即不佞亦受恶札之名,今之《来仲楼》原老侄所鉴定,须为护持,倘有翻刻,即告于当路一大创之,亦老侄扶持,宗族之盛德也。”〔74〕董尊闻为董其昌之侄,“彦京”为董其昌侄孙董镐之字,天启元年至二年(1621—1622)董尊闻审定、董镐摹勒《来仲楼帖》。董镐主刻的法帖,更早尚有刻于万历四十三年(1615)《书种堂帖》十卷与万历四十五年(1617)《书种堂续帖》十卷,董其昌自言刻《书种堂帖》目的:“有客谓余曰:‘公赝书满海内,世无照魔镜,谁为公辨黎丘?’”〔75〕“黎丘”即赝品的代称,可见伪作董字的情形时时发生。董氏刻帖目的原是满足求字者的需求,也作为标准书迹来勘验伪迹。想不到此帖刊行即有翻刻,速成不求精致,反影响外界对董氏的观感,以致需要诉之官府来打击翻版,维持名声。

此时对吴门代表书家祝允明、文徵明二人的看法,董其昌已与万历二十六年时大为不同:

吾松书,自陆机、陆云创于右军之前,以后遂不复继响。二沈及张南安、陆文裕、莫方伯稍振之,都不甚传世,为吴中文、祝二家所掩耳。文、祝二家一时之标,然欲突破二沈,未能也,以空疏无实际。故余书则并去诸君子而自快,不欲争也,以待知书者品之。〔76〕

董其昌认为沈度、沈粲优于吴门祝允明、文徵明的“空疏无实际”,然得承认,祝、文二人在万历时期仍大受欢迎,致使云间前辈书家“都不甚传世”,故提出强烈反击。董认为云间书法的传统远在东晋王羲之之前,此后没落,直至明代沈度、沈粲、张弼、陆深、莫如忠等书家再度振起。莫氏后人莫后昌于万历四十八年(1620)春撰集莫如忠、莫是龙父子书法,于泰昌元年(1620)冬刻成《崇兰馆帖》,陈继儒(1558—1639)作长跋云:

今天下墨池一派,推重三吴,而吾乡独以工书遇主,前有二沈,后有二张。沈公度至学士,粲起翰林至大理少卿,张公天骏至大宗伯,电至少宗伯。其后如张南安以草书胜,得素、旭笔。陆学士俨山以行楷胜,得李括州、赵吴兴笔。自莫方伯父子出,声实烜赫掩其上。今展玩《崇兰馆帖》,神明焕然,真莫氏之山阴羲献也。〔77〕

陈继儒与王世贞看法一样,认为三吴是天下书法的代表,不过此时代表三吴已换成云间。王世贞《有明三吴楷法序》指出“云间以书贵而吾郡以书著”〔78〕,如陈继儒跋文提到的“二张”—礼部尚书张骏与礼部左侍郎张电,王世贞对张骏的看法全盘照搬祝允明的恶评,评论张电(1497—1547)“得供奉永陵,骤显贵,第不为临池家所许”〔79〕。

陈继儒“长为诸生,与董其昌齐名。太仓王锡爵招与子衡读书支硎山。王世贞亦雅重继儒”。万历十五年(1587),陈继儒“年甫二十九,取儒衣冠焚弃之,隐居昆山之阳”,在父亲去世之后,筑室东佘山,足迹罕入城市。董其昌为筑“来仲楼”(陈继儒字仲醇,故以“来仲”名之)招之。在万历四十三年(1615)以前,董其昌门人张清臣抄录并收集董氏历来的品鉴跋文,编成《来仲楼随笔》一书。陈继儒撰《董玄宰来仲楼随笔序》,称赞董氏“上能直接米襄阳,下亦不失为赵荣禄”,并谈到彼此的交往:

每与予焚香被对,各忘寝食,甚则从千里寄尺一相闻,娓娓无俗谈,大约起居、书画、无恙而已。……玄宰有楼在南城林樾之间,以予数相过从,题曰“来仲”。予与清臣遭际太平日,同玄宰商略金题玉躞之事。玄宰官有尽,而文章书画确传无疑。〔80〕

“金题玉躞”出于张彦远《法书要录》,原意为用泥金书写的题签与系缚卷轴的玉别子,后称精美的书画。展览中有陈继儒与董其昌的通札,董其昌《信札册 致陈继儒》有二札,一札提到“太原公”(可能是王锡爵)约董其昌与陈继儒舟中相见,而陈继儒失约,后方知为急疟所滞。又提到“周绣海有倪迂画一幅目之,三十金得之。此番欲俟兄来私会,倘相见,幸留意,弟即措三十金来矣。弟当为海上行,故先以告也”。应是董其昌见倪瓒画,希望在离开之前陈继儒能来见此倪画,共同商讨。另一札提到“烟客日夕相见,念吾兄动定,并山中诸奇,恨不插翅缩地也”。“烟客”即是王时敏(1592—1680),首辅王锡爵之孙、王衡独子,学画于董其昌。此札主要是董、王二人朝夕相处,因陈继儒无法相伴来商讨书画之事感到遗憾。

从文震孟到陈继儒的题跋序文可知,董其昌在万历二十六年(1598)回乡后,确立以云间取代吴门,这转换时间应在万历三十一年(1603)刊行《戏鸿堂法帖》至万历三十七年(1609)刊行《宝鼎斋法书》间。董其昌书法被陈继儒认为上接北宋米芾,下不失元代赵孟頫,已是明代第一人,吴门的祝允明、文徵明已不在比较之列。

结语

明代书法史最重要的两个地域书风是云间与吴门,云间从明初到成化年间主要流行宋克游寓云间时所带入的书风,其大草风貌的殿军是张骏《桂宫仙诗轴》。张骏、张弼年纪相当,都在成化初年进京。进士出身的张弼学习明初宋广、上溯怀素《自叙帖》而发展出与宋克一系有异的大草,在北京甚受欢迎。张骏亦有与张弼类似的书风,以《思补堂诗》为代表,可见成化年间大草风气由宋克到张弼的转变。张弼在成化晚年,张骏直至正德初年才回乡,均不久逝世,故“二张”在云间影响甚弱,云间盛况在成化时即告式微。

亦在成化时期,徐有贞与刘珏带动吴门书法的发展,其大草取法唐代狂草名家怀素,然出现时间却早于台北故宫本《自叙帖》的面世。祝允明早年遵从外祖徐有贞与岳父李应祯的教导,取法晋唐,弘治年间扩展到宋元名家。正德嘉靖之交,晚年的祝允明发展出新的草书风貌,写赠王宠《述行言情诗》的书风影响王宠早年书法。祝允明晚年另一种奔放大草影响了陈淳,陈淳原为文徵明最早的入室弟子,但从其性格所好,书法转向祝允明而与文徵明分道扬镳。草书之外,吴门另一鲜明的书体是楷书,王世贞视为明代之冠。祝允明、文徵明、王宠三人的小楷可与元代赵孟頫并肩,更超越北宋的蔡襄与黄庭坚。王世贞自豪吴门书法可以冠绝天下的理由是祝、文、王三人才是屏除元朝的影响,确立属于明代的标志书风。王世贞《文先生传》记载吴中好事家恭候文徵明,得一幸为快的尊重,然文徵明去世后,盛况顿减。自嘉靖三十七年(1558)起,王世贞有意识关注艺事,直至隆庆四年(1570)撰成《艺苑卮言》,之后更独操艺坛权柄达二十年。在吴门没落之初,以盟主之姿用题跋来作书史陈述,确立吴门的领袖地位以重振往日的光辉。虽然祝允明、文徵明、王宠三人书迹在身后仍受到欢迎,但万历初期的吴门书法的影响力岌岌可危,文彭、文嘉兄弟于万历初年去世,后继的周天球、王穉登不能与祝、文、王三人匹敌,故王世贞在万历十八年(1590)去世后,吴门影响已告式微。

董其昌对云间前辈书家的理解不离王世贞的看法,故王氏可说是确立后世对明代书史理解的关键人物。万历十五年(1587)到十八年(1590)间,莫云卿、莫如忠、王世贞相继去世,董其昌在此际成进士。董氏早期宦途顺遂,为翰林庶吉士、编修,更是皇长子朱常洛讲官,其身份已是吴门书家难以企及,然尚自谦远不如祝允明、文徵明。万历二十八年(1600),态度大转,出现薄视祝、文言论,之后《戏鸿堂法帖》的刊行确立董氏在鉴赏上的权威,并陆续刊刻自家书迹,从而确立宗师地位。对此局势,文氏后人文震孟感叹家族艺事的没落,承认董其昌取代了吴门。“三吴墨妙:近墨堂藏明代江南书法”展览呈现成化到万历这百余年间吴门书法的兴衰,对吴门书法有意识的论述并影响后世几可说系于王世贞一人,“三吴墨妙”展览定名符合明代书史的核心,并期待此展能够带来进一步的关注。

注释:

〔1〕卢慧纹《从神机到人文:盛唐到北宋的草书之变》,《故宫学术季刊》第二八卷第四期(2011 年夏季),第1—58 页。

〔2〕何传馨《自叙帖在明代之流传与影响》,《中国艺术文物讨论会论文集书画》,台北:故宫博物院,1992,第661—684 页。

〔3〕沈周《石田先生诗钞》卷一,张修龄、韩星婴点校《沈周集》上册,上海:上海古籍出版社2013 年版,第49—50 页。

〔4〕黄朋《为画名诗名所掩的明代书家:刘珏〈李白草书歌行〉卷赏析》,《近墨堂法书丛刊第一辑 刘珏〈草书歌行〉》,杭州:浙江大学出版社2017 年版,第30—39 页。

〔5〕吴宽《家藏集》卷四八,《文津阁四库全书》,北京:商务印书馆2006 年版,第一二五九册,第427—428 页。

〔6〕祝允明《怀星堂集》卷二六,《文津阁四库全书》第一二六五册,第97 页。

〔7〕王世贞《弇州山人四部稿》卷一三十一,《文津阁四库全书》第一二八五册,第57 页。

〔8〕林霄《徐有贞自用印真伪考辨:兼对苏州博物馆藏〈烟水微茫图〉的重鉴》,《近墨堂法书丛刊第一辑 徐有贞草书〈水龙吟词〉》,第16—25 页。

〔9〕林俊《见素文集》卷二八,《文澜阁四库全书》,杭州:杭州出版社2015 年版,第一二九四册,第309—310 页。

〔10〕吴宽《家藏集》卷五六,第498 页。

〔11〕邵珪《赤壁赋》卷目前的款书为“弘治改元,一岁之春始,允明醉后书于毗陵行舟”。重裱后发现“允明醉后”四字是用原纸挖补上去,关于此书迹研究,见林霄《发现邵珪:明成化书家邵珪丛考》,《书法研究》2018 年第2 期,第128—156 页。

〔12〕邵珪《邵半江诗集》卷四,台北故宫博物院藏正德十年刊本,第9 页。

〔13〕沉德符《万历野获编》卷九《内阁 两殿两房中书》,中国古籍整理研究会编《明清笔记史料丛刊》(北京:中国书店2000 年版)明八四册,第279 页。

〔14〕收入钱穀编《吴都文粹续集》卷四二,《文津阁四库全书》第一三九〇册,第114 页。

〔15〕关于张骏生平与书迹的研究,见高明一《明代中期松江狂草的枢纽:张骏〈桂宫仙诗〉〈思补堂诗〉轴》,《书法研究》149 期(2018 年3 月),第34—58 页。

〔16〕陆深《俨山集》卷五一《送光禄卿张南山先生致政序》,《文津阁四库全书》第一二七二册,第486 页。

〔17〕陆深《俨山集》卷五一,出处同上。

〔18〕祝允明《怀星堂集》卷二四,第64 页。

〔19〕李东阳撰、申时行等重修《大明会典》卷五《吏部四》,《续修四库全书》第七八九册,第95 页。

〔20〕刘若愚《酌中志 内臣职掌纪略 中书房》,《四库禁毁书丛刊》史部第七一册,第147 页。

〔21〕黄朋《吴门具眼:明代苏州书画鉴藏》,上海:上海书画出版社2015 年版,第169—173 页。

〔22〕高明一《借书 求文 索字画:香港近墨堂藏尺牍所见明代吴门的人情往来》,《典藏 古美术》300 期(2017年9 月),第86—87 页。

〔23〕关于《诗翰卷》的研究,见薛龙春《一件疑似伪作的故事—跋院藏祝允明诗翰卷》,《故宫文物月刊》第370 期(2014 年1 月),第84—93 页。

〔24〕苏州博物馆、江阴县文化馆《江阴北宋瑞昌县君孙四娘子墓》,《文物》1982 年第12 期,第28—35 页。

〔25〕何炎泉《澄心堂纸与乾隆皇帝:兼论其对古代笺纸的鉴赏观》,《故宫学术季刊》第三三卷第一期(2015 年秋季号,庆祝九十周年院庆特刊),第344—346 页。

〔26〕何传馨《祝允明及其书法艺术》下,《故宫学术季刊》第十卷第一期(1992 年秋),第11—15 页。

〔27〕归有光著、周本淳点校《震川先生集》,上海:上海古籍出版社2007 年版,第590—593 页。

〔28〕王世贞《弇州山人四部稿》卷一四九,第275 页。

〔29〕祝允明《怀星堂集》卷一三,《文津阁四库全书》第一二六四册,第727—728 页。

〔30〕薛龙春《王宠年谱》,上海:上海书画出版社2012 年版,第2、100、103、115—117、138、149、160、179—180 页。

〔31〕关于此书迹研究,见薛龙春《王宠的作伪与伪作》,《中国书画》2007 年10 月,第56—63 页。

〔32〕关于《曹子建诗册》的讨论,见林霄《鉴定大家的一次误判》,《近墨堂法书丛刊第一辑 祝允明〈述行言情诗〉》,第50—52 页。

〔33〕参见林霄《王宠师承祝允明的新证据:以笔迹学方法鉴定祝允明〈述行言情诗〉》,《近墨堂法书丛刊第一辑 祝允明〈述行言情诗〉》,第34—48 页。

〔34〕薛龙春《雅宜山色:王宠的人生与书法》,第225—227 页。

〔35〕薛龙春《层台缓步含蓄空灵—王宠〈少陵廿五绝句卷〉赏析》,《近墨堂法书丛刊第一辑 王宠〈少陵廿五绝句〉》,第30—39 页。

〔36〕王世贞《弇州山人四部稿》卷一三二,第67—68 页。

〔37〕周振道、张月尊《文徵明年谱》卷八《及门表》,,上海:百家出版社1998 年版,第73—734 页。

〔38〕张大复《皇明昆山人物传》卷五,《四库全书存目丛书》史部第九五册,第689—690 页。

〔39〕陈淳《陈白阳集附录》,《四库全书存目丛书》集部第一四六册,第88—89 页。

〔40〕王世贞《弇州山人四部稿》卷一五五,第361 页。

〔41〕杜娟《王世贞与文徵明书画交游考》,《美术研究》2014 年第4 期,第64 页。

〔42〕前揭林霄《陈淳、王宠师承祝允明的新证据:以笔迹学方法鉴定祝允明书法二卷》,第319—364 页。

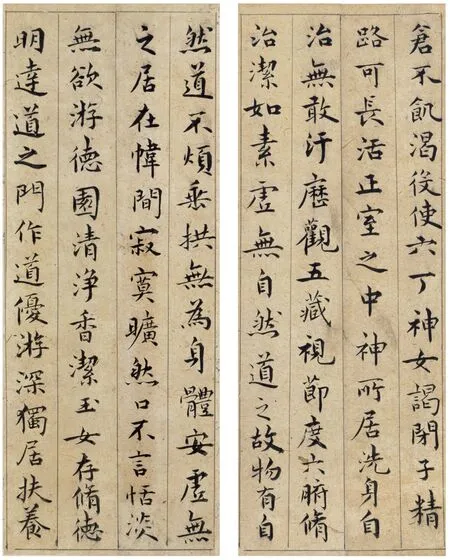

祝允明 小楷黄庭经册页十三开之四 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏

〔43〕陈仁锡《陈太史无梦园初集》驻四《家乘白阳公小记》,《四库禁毁书丛刊》,北京:北京出版社1997 年版,集部第六〇册,第167—168 页。

〔44〕王世贞《弇州山人四部稿》卷一三二,第66 页。

〔45〕王世贞《弇州山人四部续稿》卷五〇,《文津阁四库全书》第一二八六册,第459—460 页。

〔46〕文嘉跋《文徵明四体千字文》,《故宫法书全集》第六册,台北故宫博物院1973 年版,第81 页。

〔47〕陈唐祥明《王世贞墨迹跋研究》,台北:政治大学中国文学研究所硕士论文,2008 年,第67 页。

〔48〕王世贞《弇州山人四部稿》卷一五〇,第484 页。

〔49〕王崇齐《人书俱老清雅从容:彭年小楷〈闲居赋归田赋〉卷赏析》,《近墨堂法书丛刊(第二辑)》,上海:上海书画出版社2018 年版,第16—31 页。

〔50〕顾璘《顾华玉集浮湘集》卷三,《文澜阁四库全书》第一三〇〇册,第23 页。

〔51〕高明一《借书 求文 索字画:香港近墨堂藏尺牍所见明代吴门的人情往来》,第89—90 页。

〔52〕蔡清德《文徵明与金陵书家交游考略》,《书画艺术学刊》第三期(2007 年12 月),第67—84 页。刘东芹《文彭晚 书法篆刻活动及两京行迹考述》,第431—448 页。

〔53〕张凤翼《处实堂集》卷七《戏题朱子朗笔》云:“子朗少从文掌教休承游,已而代太史公设色,遂为高第弟子。”《续修四库全书》第一三五三册,第355 页。

〔54〕高明一《借书 求文 索字画:香港近墨堂藏尺牍所见明代吴门的人情往来》,第90—91 页。

〔55〕卢辅圣主编《中国书画全书》(上海:上海书画出版社1992 年版)第四册,第5—6 页。

〔56〕卢慧纹《从神机到人文:盛唐到北宋的草书之变》,第13 页。

〔57〕王世贞《弇州山人四部续稿》卷一四九,《文津阁四库全书》第一二八八册,第76 页。

〔58〕黄朋《吴门具眼:明代苏州书画鉴藏》,第215—224 页。关于文徵明的古书画收藏,见王照宇《明代文徵明家族古书画鉴藏研究》,《荣宝斋》2013 年第8 期,第204—219 页。

〔59〕杜娟《王世贞与文徵明书画交游考》,第61—66 页。

〔60〕朱国桢《涌幢小品》卷三《公瑕设像》,《续修四库全书》第一一七二册,第637 页。

〔61〕王世贞《弇州山人四部续稿》卷三九,第218 页。

〔62〕陈唐祥明《王世贞墨迹跋研究》,第13—17 页。

〔63〕孙岳颁《佩文斋书画谱》卷四四《画家传》卷二三,《文渊阁四库全书》第八二〇册,第729 页。

〔64〕王世贞《弇州山人四部稿》卷一三一,第58—59 页。

〔65〕王世贞《弇州山人四部稿》卷九二,《文津阁四库全书》第一二八四册,第339 页。

〔66〕文震孟《药园文集》卷一六,转引自增田知之《从董其昌的法帖刊行事业看其确立权威的构想》,孙晓云、薛龙春编《请循其本:古代书法创作研究国际学术讨论会论文集》,南京:南京大学出版社2010 年版,第333 页。

〔67〕汪砢玉《珊瑚网》卷二四《书品》下《董玄宰品书》,《文津阁四库全书》第八二一册,第263 页。

〔68〕陆深《俨山集》卷九〇,第748 页。

〔69〕参见张晴晴《莫是龙五札合考》,《中国书画》2016 年第4 期,第112—117 页。

〔70〕王世贞《弇州山人四部续稿》卷一八九,第595 页。

〔71〕朱国桢《涌幢小品》卷二二《好谭》,《续修四库全书》第一一七三册,第293—294 页。

〔72〕董其昌《画禅室随笔》卷一《酣古斋题跋》,《文澜阁四库全书》第八八七册,第405 页。

〔73〕汪砢玉《珊瑚网》卷一〇,《文津阁四库全书》第八二〇册,第760 页。

〔74〕香港近墨堂书法研究基金会藏。

〔75〕增田知之《从董其昌的法帖刊行事业看其确立权威的构想》,第326—331 页。

〔76〕董其昌《画禅室随笔》卷一,第408 页。

〔77〕陈继儒《白石樵真稿》卷一七,转引自增田知之《从董其昌的法帖刊行事业看其确立权威的构想》,第334 页。

〔78〕王世贞《弇州山人四部续稿》卷五〇,第459 页。

〔79〕王世贞《弇州山人四部续稿》卷一六四,第275 页。

〔80〕陈继儒《陈眉公集》卷七,《续修四库全书》第一三八〇册,第104 页。

[明]陈淳 山前晓景图之自作诗卷 32.5cm×477.6cm 纸本 近墨堂书法研究基金会藏释文:《胥江雨夜》。何处问通津,行游及暮春。相依不具姓,同止即为邻。细雨青橙夕,无心白发人。明朝还汎汎,萍梗是吾身。《过横塘》。窅窅横塘路,非为汗漫游。人家依岸侧,山色在船头。举目多新第,经心只旧丘。孰知衰老日,独往更无俦。《山居》。暮春来垄上,竹树尽纵横。过雨禽声巧,隔云山色轻。草堂容病骨,茶碗适闲情。好去收书剑,居然就此耕。《过横塘有感》。横塘经历惯,此日倍伤神。风景依俙处,交游寂莫滨。岁华忙里老,踪迹梦中陈,寿夭各由命,谁能谋此身?《山居二首》。山堂春寂寂,学道莫过兹。地僻人来少,溪深鹿过迟。炊粳香入箸,瀹茗碧流匙。从此逍遥去,长生安可期。自小说山林,年来得始真。耳边惟有鸟,门外绝无人。饮啄任吾性,行游凭此身。却怜三十载,何事汨红尘。《秋日复至山居》。不到山居久,烟霞只自稠。竹声兼雨落,松影共云流。且办今宵醉,宁怀千岁忧。垂帘一趺坐,真觉是良谋。《遣兴一首》。山堂栖息处,似与世相违。竹色浮杯绿,林光入坐绯。欲行时索杖,频醉不更衣。日夕陶陶尔,知为吾所归。《枕上》。独眠山馆夜,灯影丽残釭。雨至鸣欹瓦,风来入破窗。隔林群雉鸲,何处一钟撞。展转竟无寐,愁心殊未降。《对雨》。吾山真胜境,一坐直千金。世事自旁午,人生空陆沉。利名缘已薄,丘壑痼逾深。风雨忽然至,尤能清道心。《出山居有感》。偶出吾山去,遂得尘事羁。忽忽竟旬日,遥遥如岁时。松楸谁作主?狐兔将为期。寄语谢诸彦,此情良可悲。吾故居在陈湖之上,而先垄在白阳山,相去七十余里。今年乃有事于山中,往来得诗数首,此素卷随行久矣,一日,乘兴作图于前,盖山前晓景也,因录五言近体于卷尾,以请教于大方云。癸卯十月望后,山人陈道复志。钤印:陈氏道复(白)复生印(白)道复(朱)

[明]祝允明 小楷黄庭经册页十三开之三 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏

[明]祝允明 小楷黄庭经册页十三开之二 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏

[明]祝允明 小楷黄庭经册页十三开之一 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏

[明]祝允明 小楷黄庭经册页十三开之九 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏

[明]祝允明 小楷黄庭经册页十三开之六 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏

[明]祝允明 小楷黄庭经册页十三开之五 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏

[明]祝允明 小楷黄庭经册页十三开之十二 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏

[明]祝允明 小楷黄庭经册页十三开之十一 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏

[明]祝允明 小楷黄庭经册页十三开之十 26cm×23.3cm 纸本 1526年 近墨堂书法研究基金会藏