张晓兰:以余热温暖新时代

2021-07-15王蕾

◎文/王蕾

从1950年入伍开始算,她已经工作了70来年,因健康原因“闲下来”只有两年。

她不养花弄草,不收藏字画古玩,而是每天读书读报,了解国家大事,把握时代脉搏。

她记不得自己捐助过多少贫困孩子,也忘了那一封封感谢信上都写了什么,却记得他们有多可爱,每一次看到他们时自己有多感动。

她想不起自己为妇女和儿童事业做过什么了不得的大事,只知道:我想做点事,给孩子们做点事,给下一代做点事,做好服务工作。

淡泊做人,投入做事,不计付出,唯念感恩。这,就是张晓兰。

“工作的生命”

张晓兰的履历,几句话就可概括:1983~1991年担任安徽省妇联主任(席)、党组书记;1996年退休后担任机关老干部党支部书记至2009年;自1992年起,她还担任省关工委常务副主任,直到2018年。

只有熟悉她的人才知道,这简单的履历承载着何等厚重的人生。

“我妈妈是个对工作全心投入的人,她把对党和人民利益的感情、对工作的精益求精放在生命之中,她是一个‘工作的生命’。”张晓兰的女儿方红说,“工作中所有文字性的东西,都是她亲手写出来,或者是亲笔改过来的。让秘书写一篇东西,她来读一遍,这样的事从来不存在!”

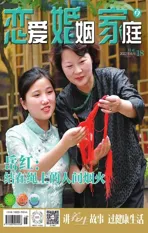

作为独生女,方红居然回忆不起来妈妈和自己聊过什么家长里短,母女俩在一起的时候就是讨论工作。张晓兰不单自己做,还拉女儿来打义工,“省妇联的很多工作我也都有份,办儿童活动中心啊,办《恋爱婚姻家庭》杂志啊,能参与的都参与了。”

身为省妇联主席,接待上访的妇女同志占去了张晓兰的很多时间,“妈妈经常请人家吃饭,把人家带回来住,给人家钱,半夜三更还要去找人家……我跟我爸两个人在后面都追不上她,她走得飞快!”方红说。张晓兰的爱人则给她取了个外号,叫“不足为奇”,意思是她做出什么痴迷工作的事都不足为奇。

然而这种对工作的投入,也给张晓兰带来了不可弥补的损失。

1989年初,张晓兰的爱人患了脑出血,导致偏瘫,女儿工作忙,照顾爱人的担子就落在了张晓兰身上。

那天,张晓兰赶着去看望一个贫困家庭,一大早就走了。她忙完回到家,已是中午12点半了,一推门,就见爱人倒在地上,不知道昏迷多久了!原来,他起床时不见妻子,就喊她、找她,结果一不小心栽倒在地,导致脑血管破裂。因为没得到及时抢救,不到一个月,他就去世了,年仅60岁。这件事,成了张晓兰永久的遗憾和伤痛。

那些年,她开创的先河

在老朋友郭子桢看来,张晓兰退休后的余热都献给了这三大块:婚姻家庭学校;关心下一代;支部建设。

当代女性该如何构建和谐美好的家庭?在担任安徽省婚姻家庭研究会会长期间,张晓兰潜心钻研理论,多次为内刊《安徽婚姻家庭研究》亲笔撰文。她还亲自牵头,与合肥市民政部门联合创办了“新婚培训学校”。学校开设的课程特别接地气:怎么做好妻子、好丈夫,怎么教育孩子,怎么孝敬父母、公婆……这些家长里短的事,恰恰是家庭矛盾的焦点。这是合肥市最早的新婚培训学校,共办了四五年,每月一次,上万新婚夫妇从中受益。

从妇联退休后,张晓兰一度有失落感,但更多是考虑自己今后怎么办。“我才60岁,还想做点工作。正好省委有意让我去关工委,我就去当了常务副主任。在这个岗位上我学了很多东西,也更加感受到,老年人尽自己的能力为社会做点事情,是最大的乐趣,也是对自我的提升。”

在关工委,张晓兰不顾自己多种老年病缠身,一年至少有四分之一的时间下基层,书、笔、本,还有药,是她出门的“标配”。

在一次次调研中,张晓兰敏锐地发现,留守儿童的很多问题,都来自隔代教育的不力,于是她率先提出要狠抓隔代家庭教育,办“爷爷奶奶培训班”,“要告诉爷爷奶奶们,如何教育好第三代。”

在青少年心理健康教育方面,张晓兰更是安徽省最初的“试水者”。她提出要“把专业的心理健康教育者引入中小学”这个观点,还在2002年教育部印发《中小学心理健康教育指导纲要》(以下简称《纲要》)之前。《纲要》下发后,她迅速响应,安排试点,筹划心理健康讲座、知心姐姐课堂等,为青少年解决各种心理问题,再把有益的经验大力推广开来。她不仅在宏观层面上引导,还身体力行去做。在合肥铁路系统某小区做一场帮孩子摆脱“厌学心理”的讲座时,当时70多岁的张晓兰亲自登台,生动地讲述了“如何用好网络这把双刃剑”,台下掌声雷动。散会的时候,意犹未尽的家长们团团围住张晓兰乘坐的汽车,拍着车窗呼喊:“讲得太好、太有用了!”“下次什么时候来?”“希望多多搞这样的讲座!”……家长们的渴盼,张晓兰牢记在心。在她的关注和支持下,越来越多的社会力量参与进来,安徽省青少年心理健康教育工作蒸蒸日上。

而在任省妇联机关老干部党支部书记期间,张晓兰引领了三个“风气之先”。

支部每年“七一”捐资助学,自她而始。热爱公益的张晓兰,在自己悄悄捐助过一些贫困儿童后,提议把捐助贫困儿童当支部活动,“人民在养着我们,我们也要用行动回报社会。”这个提议得到了支部同志的踊跃支持。郭子桢粗略算了一下,这些年来,支部捐助了不下两百个农村贫困儿童。

关怀老同志,也是张晓兰留给支部的一笔宝贵精神财富。她对同志的体贴和关心,不因退休或“退位”而改变。看望生病的同志,帮助解决些突出问题,本来是支部委员会的工作,但她说:“我在妇联领导岗位上待了这么多年,是看着他们成长的,只要走得动,我就跟他们一道去。”

老干部支部的浓厚学习氛围,也自张晓兰而始。支部一个月一次支部会,三个月一次支委会,第一要务都是学习。“她把国家的重大方针政策、领导的重要讲话先提纲挈领讲讲,再组织我们谈心得、体会,最后把当天学习的内容进行概括总结,提出自己的思想。”在她之后担任支部书记的李瑯琳说,“有的同志不愿参加学习,晓兰同志颇有微词。她曾说,退休了之后我们不是领导了,但还是个共产党员。作为一个共产党员,你要不要了解国家大事,要不要了解党的方针政策?”张晓兰还与几个志同道合的老同志发起了“话疗”沙龙,每周二上午聚在一起,谈家事、国事、天下事,直到出现新冠疫情才停止,“晓兰同志后来路都不大能走了,还坚持去。”

行动不便后,张晓兰反而更爱读书学习了,即使是住院治疗期间,她病房的窗台上也放着厚厚一摞《人民日报》,尽管她的手已经控制不住颤抖,因视力模糊而不得不借助放大镜。她还常跟女儿“抢书”。“我正在看的书,经常给她拿走。她说,我了解一下你看的书,也好知道年轻人都在想什么、做什么。”方红说。

张晓兰加入了一个微信群,名叫“革命人永远是年轻”,她解释说:“这个‘永远年轻’的概念就是精神、思想和行为如何跟上时代。能为新时代做的事情,我们要做一点。”