基于闪电定位和雷达资料的邵阳地区雷电预报预警研究

2021-07-14周明薇王道平罗龙友王少娟郭斌

周明薇 王道平 罗龙友 王少娟 郭斌

(1.湖南省气象灾害防御技术中心,湖南 长沙 410007;2.气象防灾减灾湖南省重点实验室,湖南 长沙 410118; 3.湖南省邵阳市气象局,湖南 邵阳 422000)

引言

闪电是雷暴云之间、云与地之间或者云体内各部位之间的强烈放电现象,由其引起的雷电灾害每年造成的直接经济损失可达数亿元,给社会带来巨大的不良影响[1]。从雷暴云的起电机制[2]可以看出,闪电的形成与雷暴云的动力及微物理参数有关[3]。雷达资料的时空分辨率较高,能够提供表征雷暴云起电过程中动力及微物理的回波特征参数,其中包括回波强度、回波顶高等多用于雷暴成因分析及闪电临近预警研究[4-7]。Gremillion和Orville[8]分析了39个途经美国肯尼迪航天中心的雷暴,发现对于夏季雷暴,最好的预警指标是在-10 ℃层以上有两个连续的体扫,其反射率都能达到40 dBz,使用这种方法的预报准确率为84%,虚警率为7%,平均预警时间为7.5 min。刘维成等[9]、李国梁等[10]通过分析雷达回波单体与雷电活动之间的关系,发现40 dBz回波顶突破过-10 ℃层高度可以作为雷电预警阈值。Knupp和Goodman[11]在分析美国田纳西流域的3个产生龙卷的超级单体时,发现其中1个雷暴的地闪频次与超过65 dBz的雷达反射率面积呈负相关(相关系数为-0.74)。张烨方等[12]、杨仲江等[13]利用数学方法建立了外推雷达回波的雷电临近预警模型。

由于局地强雷暴造成的闪电活动因各地气象要素及地形的差异而不同[14-15],对于每个地区的灾害性天气预报工作来说,预报员很难做出准确的预警。邵阳地处湖南西南部,其雷电预警预报是基于怀化市的探空资料,预警准确率较低。因此,本文利用多普勒雷达、闪电定位、探空等资料,对邵阳地区2018年夏季17个雷暴单体和9个非雷暴单体的雷达参数进行了分析,提出了基于温度层结高度与雷达反射率因子进行闪电预报的方法,以期提高闪电活动的临近预警时效性和预报准确率,为该地区的灾害天气预警提供方法参考。

1 资料与方法

雷达基数据来源于邵阳市气象局(27.207°N,111.447°E)2018年6—8月的CINRAD/SA雷达,有效探测半径为230 km,体扫周期为5—6 min,文中所用到的单体资料均落在雷达有效探测的最大范围内。

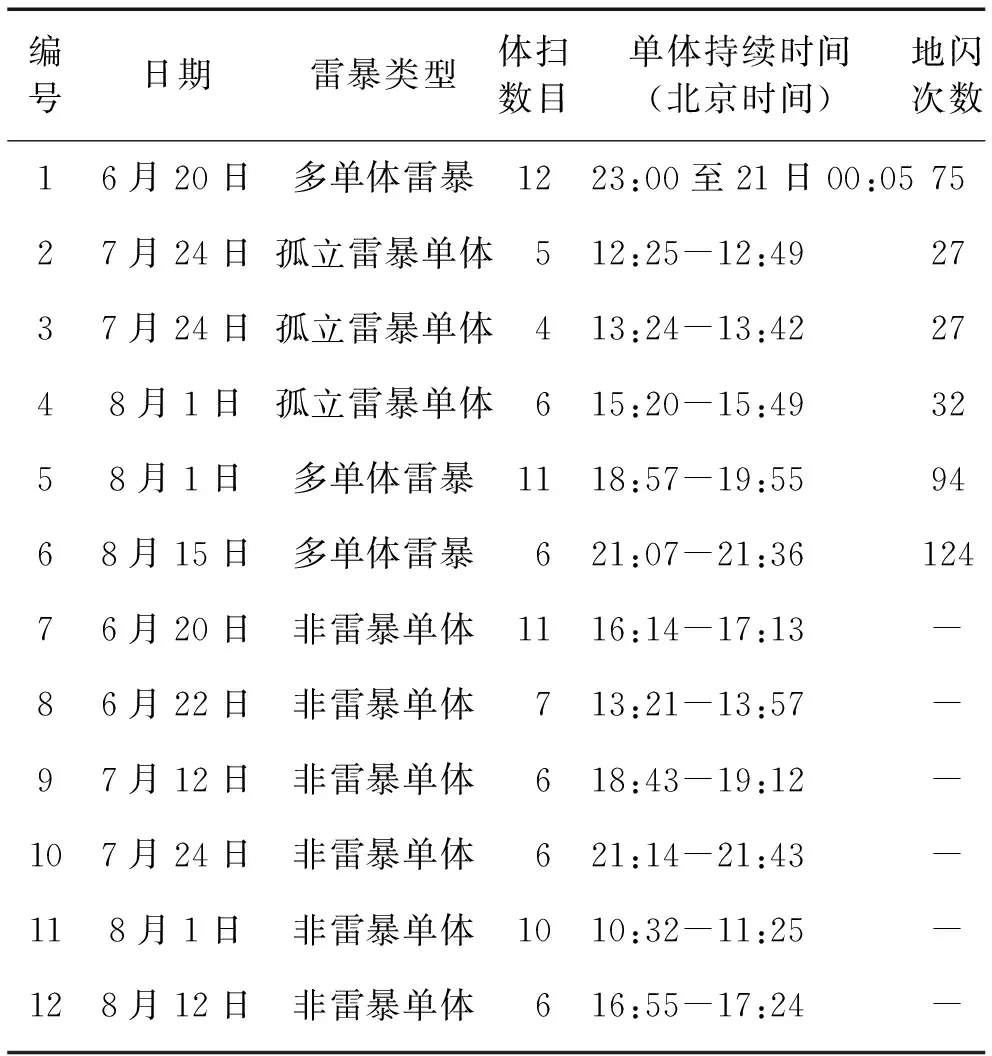

为保证分析结果的准确性和可靠性,在选取个例时,组合反射率因子≥35 dBz的回波确定为单体[9],基于闪电定位仪的探测效率[16],当一个雷达体扫时间内出现3次以上的地闪视为一个雷暴单体,其余则为非雷暴单体。雷暴单体所属类型在邵阳地区夏季普遍出现,主要包括孤立雷暴单体和多雷暴单体两种类型。本文选取了2018年邵阳地区17个雷暴单体和9个非雷暴单体,简要描述见表1。

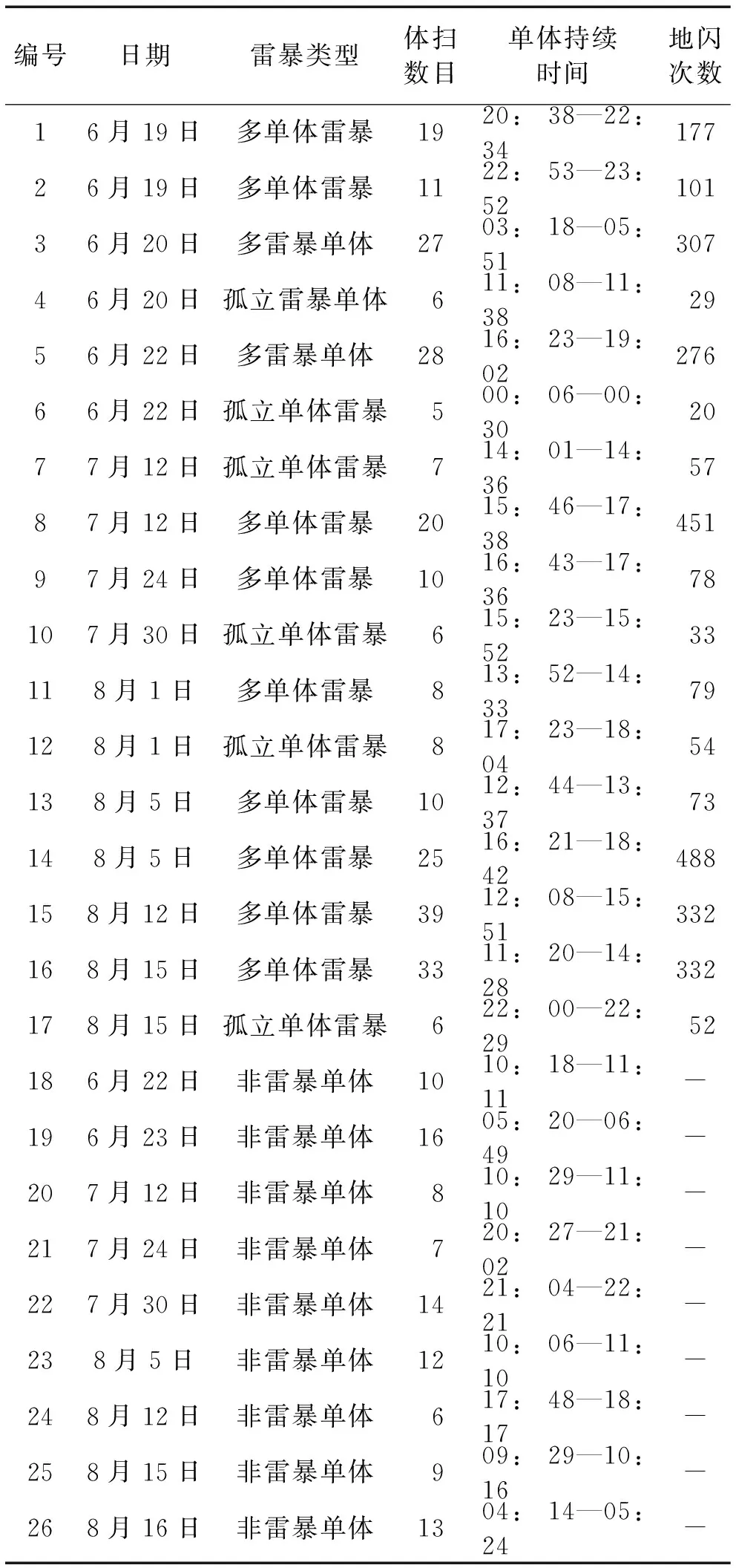

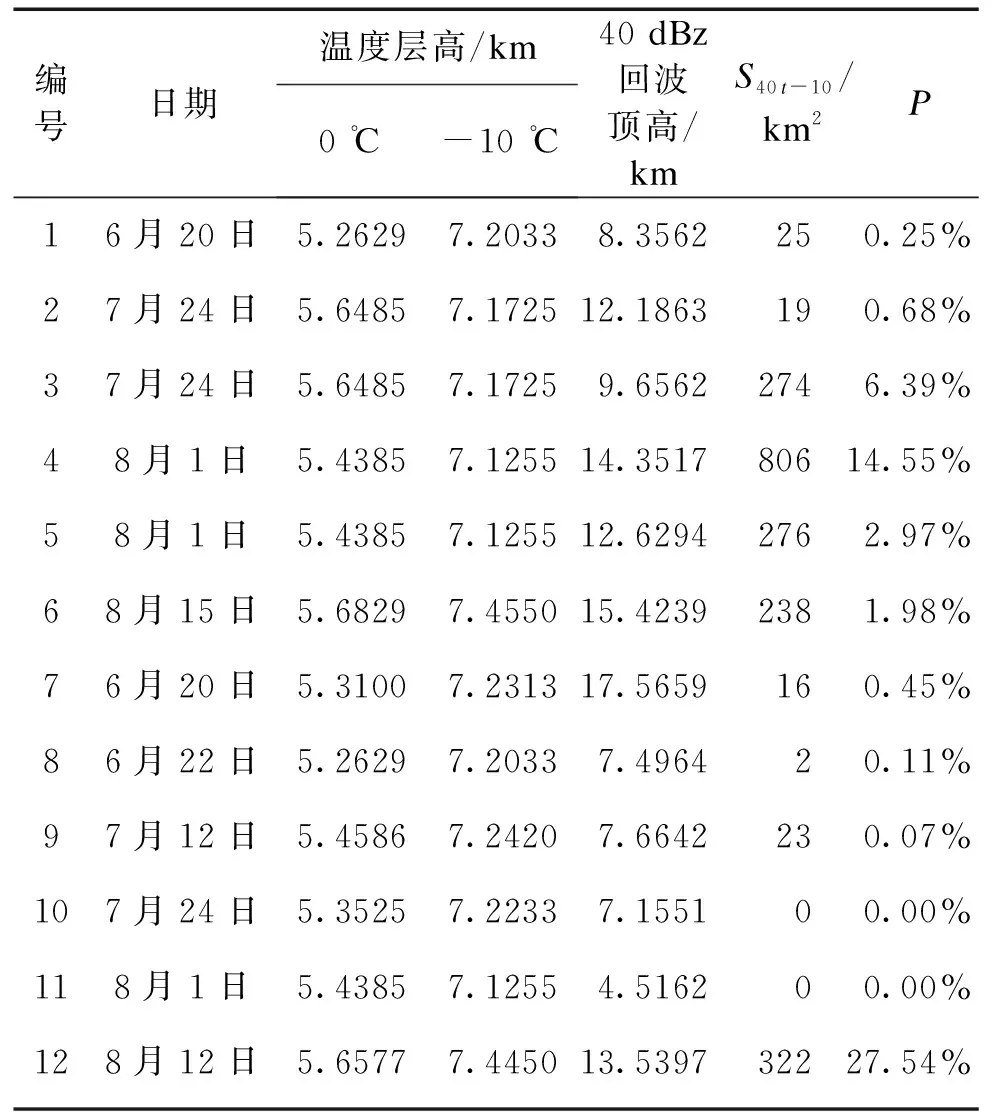

表1 2018年夏季邵阳地区26个单体的个例说明Table 1 Description of 26 monomers in the summer of 2018 in Shaoyang

2 结果分析

2.1 邵阳地区闪电预报

2.1.1 回波强度

雷达回波顶高能够指示雷暴云内垂直气流的强弱,其高度是雷暴云中能否发生强起电过程的先决条件之一。由于雷暴的起电过程又与温度关系密切,因此,通过比较分析雷暴单体和非雷暴单体在30 dBz、35 dBz和40 dBz三种回波顶高与0 ℃、-10 ℃和-20 ℃三个温度层的高度关系,从中寻找出差异最大的回波顶高作为一个区分两种单体的预警指标。

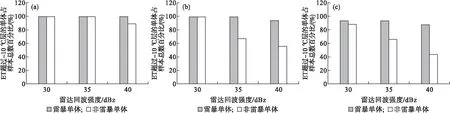

图1为2018年夏季邵阳地区17个雷暴单体和9个非雷暴单体30 dBz、35 dBz和40 dBz回波顶高超过0 ℃、-10 ℃和-20 ℃层所占的比例,其中雷暴单体的统计时间为首次闪电发生前一个体扫周期,非雷暴单体的统计时间为该单体开始时间的前一个体扫周期,温度层结高度由当日的探空资料给出。结果发现,17个雷暴单体中30 dBz、35 dBz和40 dBz三种回波顶高均超过了0 ℃层结高度,高于-10 ℃层的雷暴单体占雷暴样本总数的比例依次为100%、100%、94.12%,高于-20 ℃层的比例依次为94.12%、94.12%、88.24%;非雷暴单体中30 dBz、35 dBz和40 dBz三种回波顶高超过0 ℃层的比例依次为100%、100%、88.89%,超过-10 ℃层的比例依次为100%、66.67%、55.56%,超过-20 ℃层的比例依次为88.89%、66.67%、44.44%。由此可知,雷暴单体和非雷暴单体在40 dBz时超过0 ℃、-10 ℃和-20 ℃层结高度的比例差最大,分别为11.11%、38.56%、43.79%。

图1 2018年邵阳地区17个雷暴单体和9个非雷暴单体30 dBz、35 dBz和40 dBz回波顶高超过0 ℃层(a)、-10 ℃层(b)和-20 ℃层(c)百分比Fig.1 The percentages of 30 dBz,35 dBz and 40 dBz echo top more than 0 ℃ layer (a),-10 ℃ layer (b) and -20 ℃ layer (c) of 17 thunderstorm cells and 9 non-thunderstorm cells of Shaoyang area in 2018

2.1.2 40 dBz回波顶高

由上面的统计结果可知,当回波强度为40 dBz时,两种单体的回波顶高差别最大。接下来对26个单体在40 dBz回波强度处的回波顶高与当日0 ℃、-10 ℃及-20 ℃层结高度进行比较,统计时段为闪电出现时刻的前1 h和闪电出现时刻的前一个雷达体扫周期(表2)。当统计时段为闪电出现时刻前1 h内的所有雷达体扫周期(共11个体扫)时,在0 ℃层上,有16个雷暴单体(除1#外)40 dBz回波顶高超过了0 ℃层高,占雷暴总个例的94.12%;7个非雷暴单体(除22#和23#外)40 dBz回波顶高超过了0 ℃层高,占非雷暴总个例的77.78%;两个百分比相差为16.34%。在-10 ℃上,有15个雷暴单体(除1#和13#外)40 dBz回波顶高超过了该层结高度,占雷暴总个例的88.24%;仅有3个非雷暴单体(21#、24#和26#)40 dBz回波顶高均超过了该层结高度,占非雷暴总个例的33.33%;两个百分比相差为54.90%。在-20 ℃上,有7个雷暴单体(2#、3#、8#—12#、17#)40 dBz回波顶高超过了-20 ℃层高,占雷暴总个例的52.94%;仅有2个非雷暴单体(21#和24#)40 dBz回波顶高超过了-20 ℃层高,占非雷暴总个例的22.22%;两个百分比相差为30.72%。

当将统计时段缩短至闪电出现时刻的前一个雷达体扫周期时,有17个雷暴单体40 dBz回波顶高超过了0 ℃层结高度,占雷暴总单体的100%;有16个雷暴单体40 dBz回波顶高超过了-10 ℃层结高度,占雷暴总单体的94.12%;有15个雷暴单体40 dBz回波顶高超过了-20 ℃层结高度,占雷暴总单体的88.24%。40 dBz回波顶高超过了0 ℃层结高度的非雷暴单体有7个,占非雷暴总单体的77.78%;超过了-10 ℃层结高度的雷暴单体有5个,占非雷暴总单体的55.56%;超过了-20 ℃层结高度的雷暴单体有4个,占非雷暴总单体的44.44%。在0 ℃层上,40 dBz回波顶高超过了该层结高度的雷暴单体和非雷暴单体占相应总单体的百分比差为22.22%;在-10 ℃层上,40 dBz回波顶高超过了该层结高度的雷暴单体和非雷暴单体占相应总单体的百分比差为38.56%;在-20 ℃层上,40 dBz回波顶高超过了该层结高度的雷暴单体和非雷暴单体占相应总单体的百分比差为43.79%。

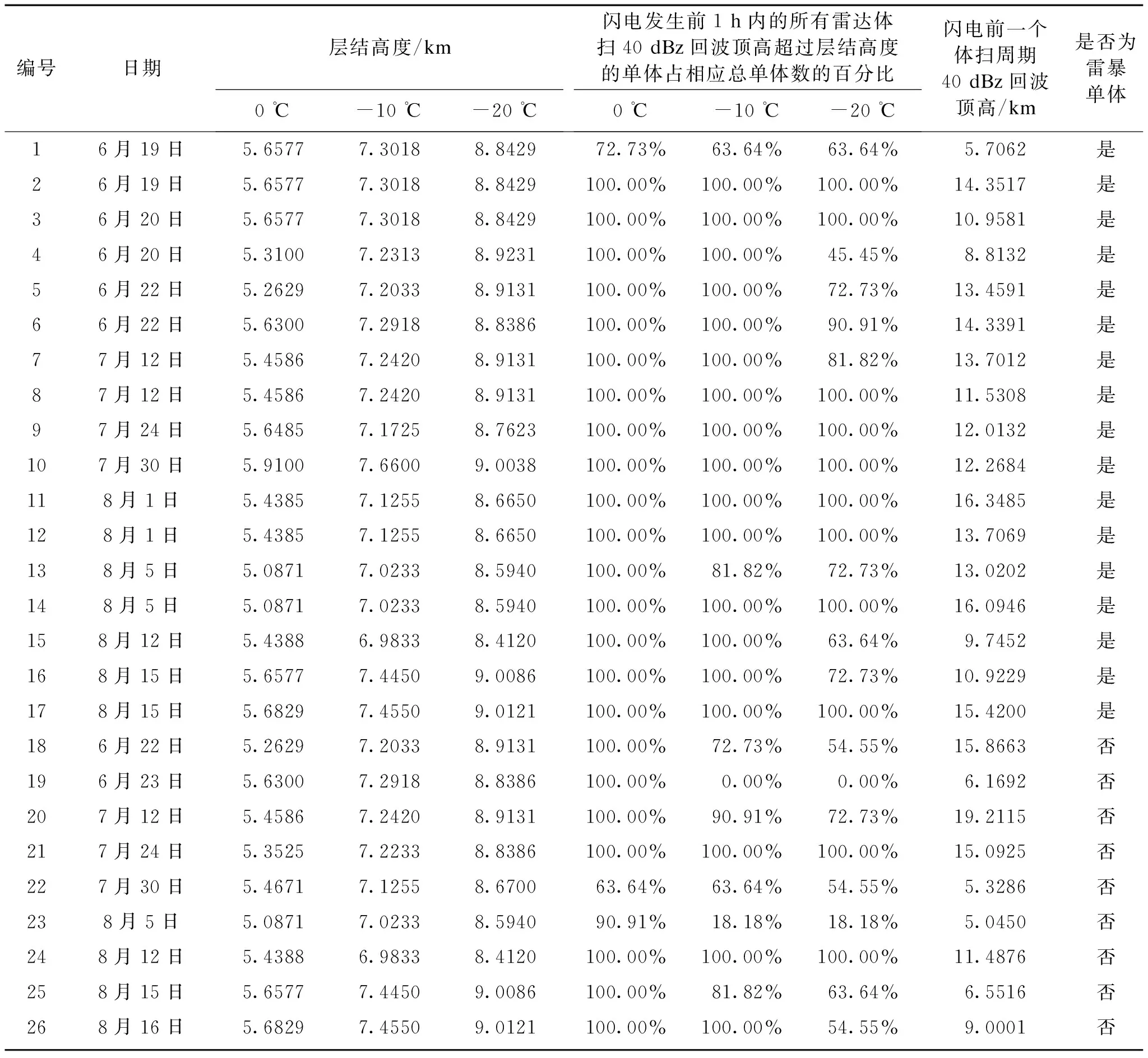

表2 2018年夏季邵阳地区40 dBz回波顶高与温度层结的统计Table 2 The statistics of 40 dBz echo height and temperature stratification of Shaoyang area in summer of 2018

综上所述,当统计时段为闪电发生前1 h内的11个体扫周期,雷暴单体和非雷暴单体在-10 ℃层的百分比相差最大,与Vincent等[17]指出-10 ℃层的回波强度达到40 dBz可作为闪电发生的预测指标的研究结果一致;当统计时段为闪电发生前1个体扫周期,该百分比差最大值却出现在-20 ℃层。

根据实验室试验发现,-10 ℃温度层是非感应起电机制中冰晶和霰碰撞后携带不同极性电荷的翻转温度,因此这个温度层高度在雷暴起电研究中被作为一个特征高度。但是通过对上面两个统计时段的讨论,发现40 dBz回波顶高超过0 ℃、-10 ℃和-20 ℃三种层结高度的单体占相应总单体数的百分比差最大值出现在不同的温度层结(前1 h内11个体扫周期出现在-10 ℃、前1个体扫周期出现在-20 ℃)。因此,仅用40 dBz回波顶高能否超过-10 ℃层结高度判别雷暴单体和非雷暴单体,该指标的预警效果存在一定的局限性。

2.1.3 回波面积及其百分比

研究认为[18-21],闪电的发生与雷暴中的冰相粒子关系密切。Carey等[22]指出,0 ℃层以上的回波面积与雷暴中的冰相粒子有关,包含了粒子的反射率信息,其中,雷达反射率强度能够反应冰相粒子的大小与浓度,因此,可以用0 ℃层以上的反射率面积来表征雷暴中冰相粒子的大小与浓度。接下来讨论反射率面积与闪电活动发生的关系。

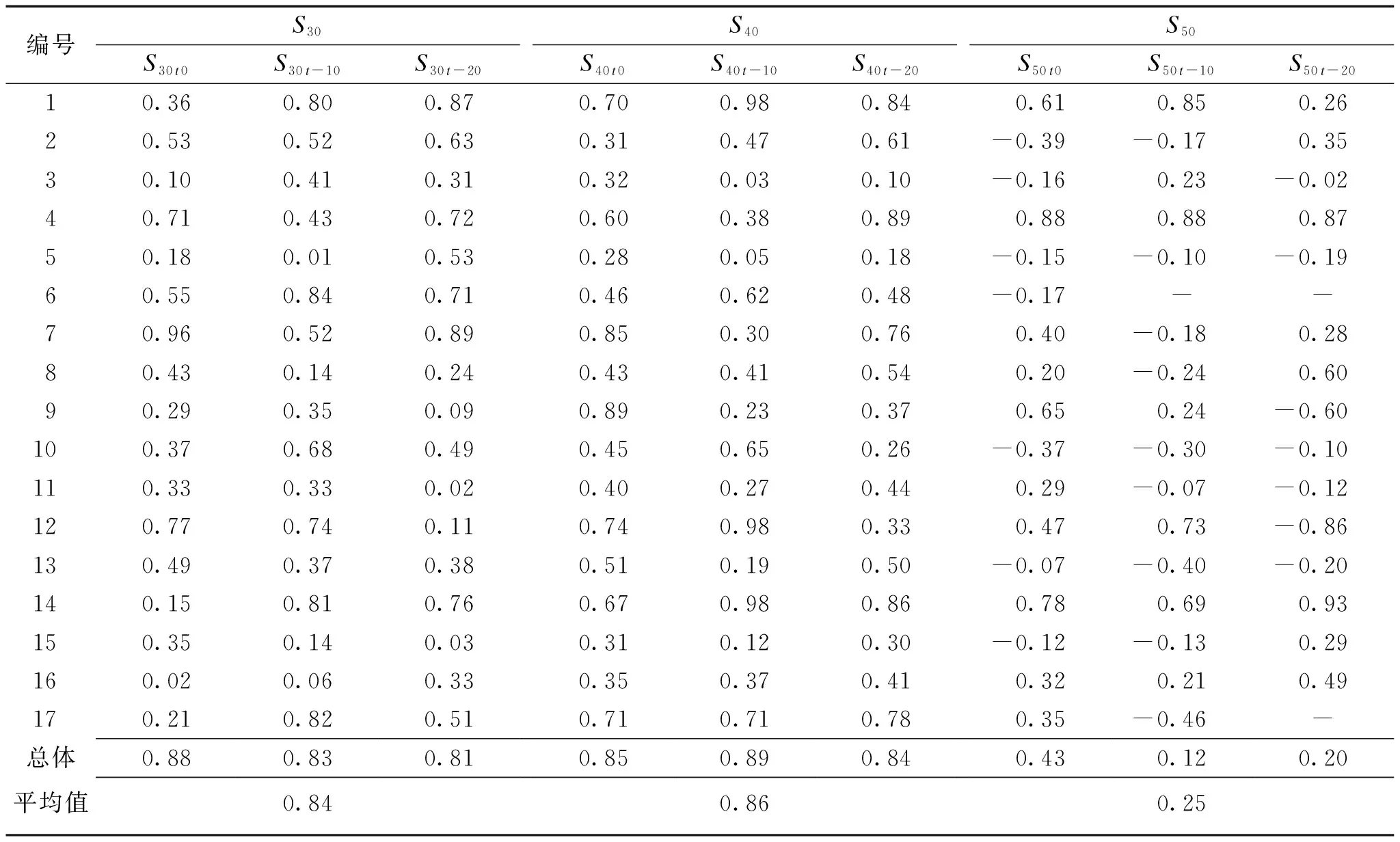

大气环境温度层结能影响雷暴云的云物理过程,影响雷暴云的起、放电,从而改变闪电活动的强度[23]。一般来说,-15 ℃层以上超过30 dBz区域的粒子主要为冰晶、霰及冰雹等,超过50 dBz的主要是较大的冰相粒子[24]。以0 ℃、-10 ℃和-20 ℃三个温度层为分界线,分别统计17个雷暴个例在三个温度层上超过30 dBz、40 dBz和 50 dBz三种反射率的回波面积,计算回波面积与该面积范围内的地闪频次的相关系数,结果见表3。

表3 2018年邵阳地区雷暴样本中不同回波面积与地闪频数的相关系数Table 3 The correlation coefficients between different echo areas and CG lightning frequency in thunderstorm samples of Shaoyang area in 2018

从表3可知,S40与地闪频次的相关性最好(0.86),S30次之(0.84),S50最差(0.25)。在S30中,三种温度层结高度下,7#雷暴单体0 ℃层的回波面积与地闪频次的相关系数最大(0.96),5#雷暴单体-10 ℃层的相关系数最小(0.01);在S40中,三种温度层结高度下,12#雷暴单体-10 ℃层的相关系数最大(0.98),3#雷暴单体的-10 ℃层的相关系数最小(0.03);在S50中,三种温度层结高度下,14#雷暴单体-20 ℃层的相关系数最大(0.93),最小值-0.86为12#雷暴单体的-20 ℃层的相关系数,另有23个相关系数为负值的雷暴单体和3个不存在相关性的雷暴单体。

总体上说,-10 ℃层上超过40 dBz的回波面积S40t-10与地闪频次的相关性最好,为0.89;其次是0 ℃层上超过30 dBz的回波面积S30t0与地闪频次的相关性为0.88;-20 ℃层上超过50 dBz的回波面积S50t-10与地闪频次的相关性最差,仅为0.12。

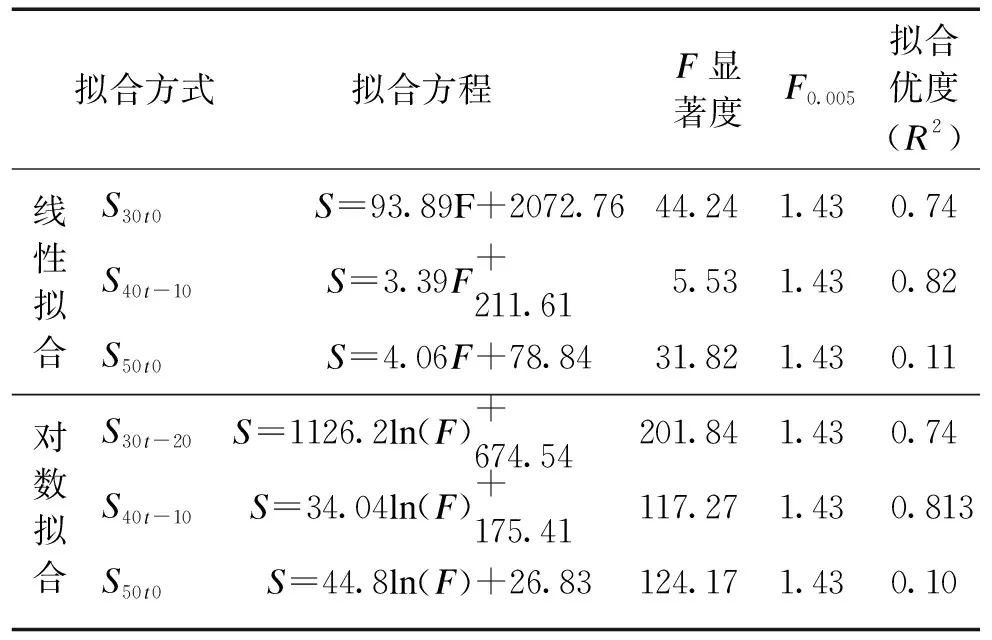

对S30、S40和S50中相关系数最大的项(S30t0、S40t-10和S50t0)进行拟合分析,寻找出回波面积S(单位为km2)和地闪频次F(单位为次/6 min)之间的相关性(表4)。由表4可知,在线性拟合和对数拟合两种相关性分析中,三个回波面积与地闪频次之间的拟合关系都比较好,均通过了F0.005显著性检验,且对数拟合的相关系数均大于线性拟合的相关系数。其中,S40t-10的拟合优度最大,分别为0.82(线性拟合)、0.81(对数拟合),S50t0的拟合优度最小,仅为0.11(线性拟合)、0.10(对数拟合)。

表4 2018年邵阳地区雷暴样本中回波面积与地闪频数相关系数最大项的拟合结果Table 4 The fitting results of the largest correlation between echo area and CG lightning frequency in thunderstorm samples of Shaoyang area in 2018

从以上分析可以看出,雷电活动的强弱与回波面积之间存在较好的相关性。当地闪频次为0时,由线性拟合和对数拟合得出拟合优度最高的S40t-10的区间范围为[175.41,211.61](单位为km2),取判别阈值为175.41 km2。闪电发生前的1个雷达体扫周期内(T1),有9个时刻的回波面积小于该阈值,闪电发生时所处的雷达体扫周期内(T2)同样也有9个时刻的回波面积小于该阈值。因此,仅用回波面积进行闪电预警会出现漏报(为52.94%)。产生这一现象的原因可能是,在雷暴初始发展阶段的上升气流比较弱,使得冰相粒子还未被大量输送至高层,同时该时期内雷暴单体的面积也较小,从而导致在T2内被探测到的回波面积不大,但是该面积所占的单体总面积的值并不小。接下来,对-10 ℃层以上超过40 dBz的回波面积占该时刻单体总面积的百分比(P)进行分析,其中单体的总面积定义为2 km以上回波强度超过18 dBz的面积。

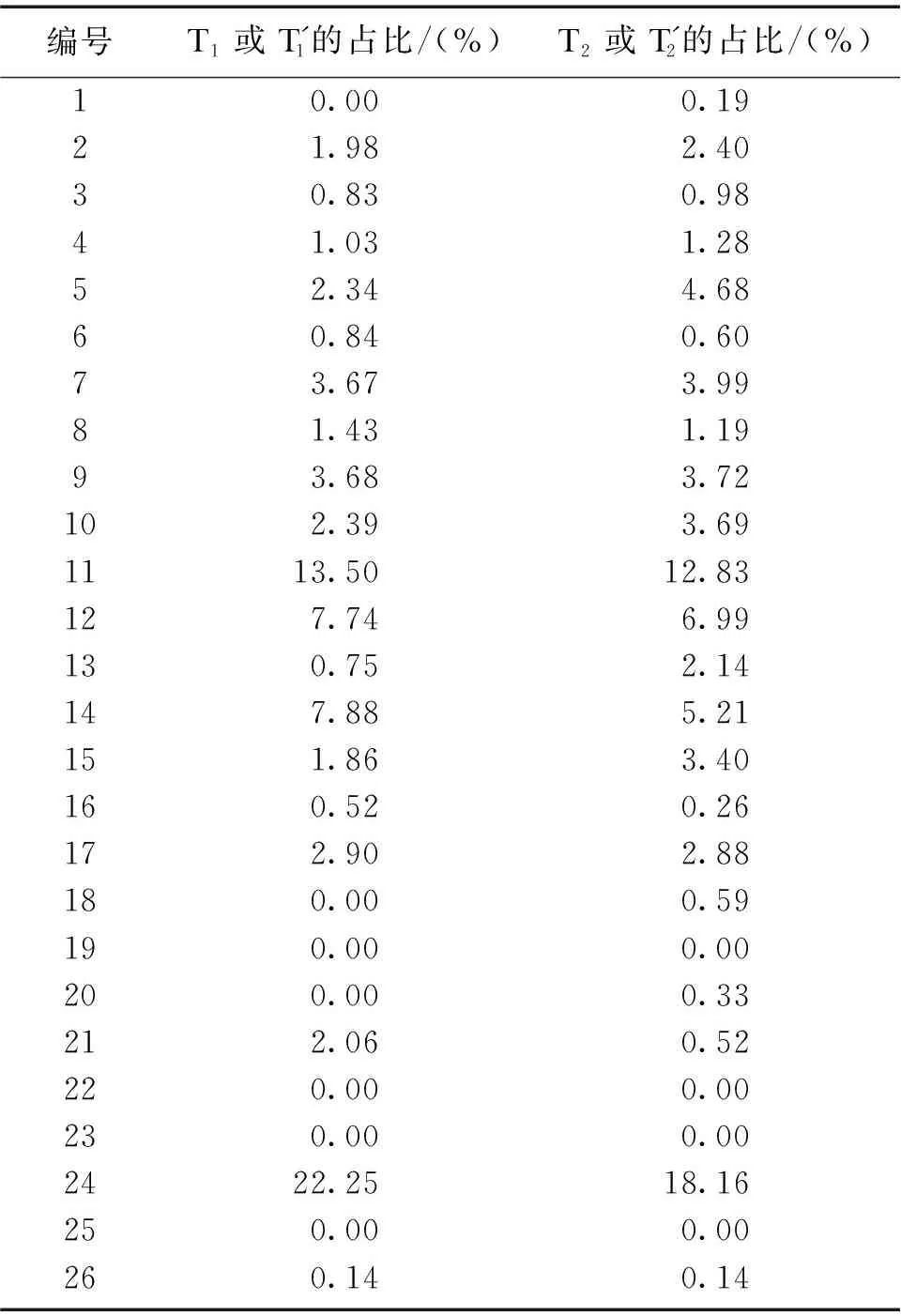

因此,下面选取拟合优度最高的-10 ℃层以上超过40 dBz的回波面积分单体类型进行统计,雷暴单体的统计时段有两个,分别是T1和T2,非雷暴单体的统计时段同样是两个,分别为单体起始时间前1个雷达体扫周期(T′1)和起始时间所处的雷达体扫周期(T′2)。统计情况见表5。

表5 2018年邵阳地区26个单体-10 ℃层以上超过40 dBz的面积占单体总面积的百分比(P)统计Table 5 The percentage of the area exceeding 40 dBz above the -10 ℃ layer among 26 monomers of Shaoyang in 2018

从表5发现,所有单体P值的变化比较平稳,其中雷暴单体在T1和T2两个统计时段的百分比基本>1%,非雷暴单体在T′1和T′2两个统计时段的百分比基本<1%,取P为1%作为雷暴单体和非雷暴单体的判别阈值,则雷暴单体在T1时段,有5个P值小于1%,被误判为非雷暴单体,虽然误报率约为29.4%,但漏报率却减少了近23.5%。

2.1.4 闪电预警步骤

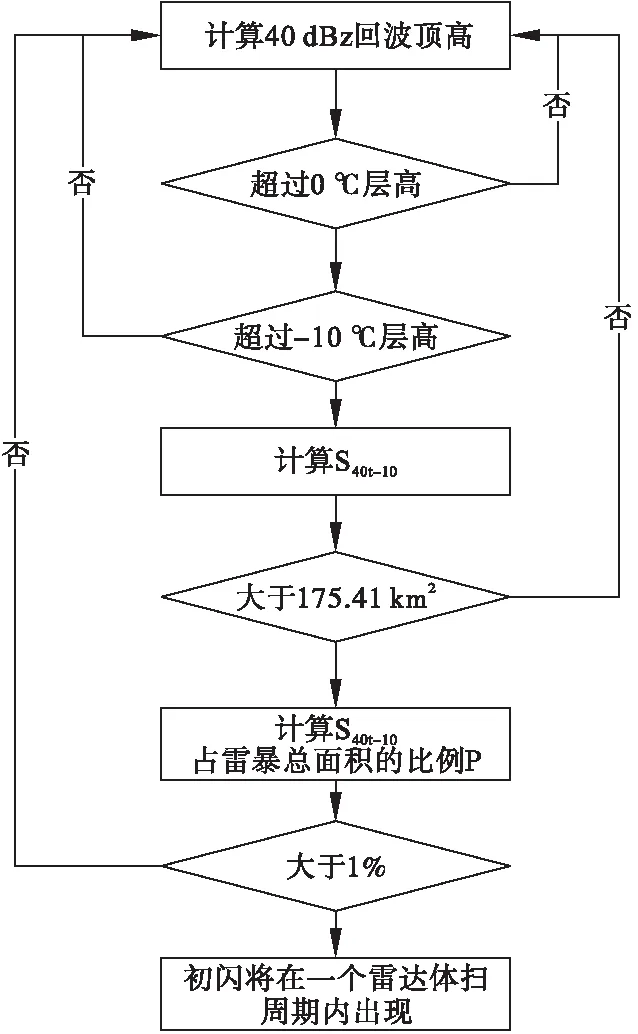

前面分析了40 dBz 回波顶高和-10 ℃层以上超过40 dBz的回波面积及其所占单体总面积的百分比作为预警指标对雷暴单体和非雷暴单体进行判别,下面将结合上述指标提出闪电发生的预警步骤。

首先,计算单体40 dBz回波顶高(ET40),与该时刻0 ℃层高(H0)相比,若ET40>H0,则该单体有可能发展为雷暴单体;然后与该时刻-10 ℃层高(H10)相比,若ET40>H0,再比较-10 ℃层上超过 40 dBz的回波面积(S40t-10)与判别阈值175.41 km2两者的大小;若S40t-10>175.41 km2,接着计算S40t-10与该时刻单体总面积的比值P;若P>1%,则说明闪电可能会在该时刻后的1个雷达体扫周期内出现。具体预警流程见图2。

图2 邵阳地区夏季闪电预警流程Fig.2 The flow chart of summer initial CG lightning warning in Shaoyang

2.2 邵阳地区雷电预报检验

选取发生在2018年夏季邵阳地区几次天气过程中的12个单体进行预报因子的检验(与上一节的单体不同),其中6个为雷暴单体、6个为非雷暴单体。

表7统计了2018年邵阳地区12个单体温度层高、40 dBz回波顶高、-10 ℃层高超过40 dBz的回波面积及其占单体总面积的比例,统计时段为单体起始时间前1个体扫周期。

表6 2018年邵阳地区12个检验个例的情况Table 6 12 test cases in Shaoyang in the summer of 2018

表7 2018年邵阳地区夏季12个检验个例的统计Table 7 The statistical results of 12 cases in the summer of 2018 in Shaoyang

根据预警步骤,12个单体40 dBz回波顶高均超过0 ℃层高;除了10#单体外,其他11个单体40 dBz回波顶高均超过-10 ℃层高;接下来比较11个单体S40t-10与回波面积判别阈值175.41 km2的大小,发现3#—6#单体和12#单体的S40t-10>175.41 km2,满足进行下一步判断的条件;最后通过P与1%的对比得出1#、2#、7#—11#单体判断为非雷暴单体,3#—6#及12#单体判断为雷暴单体。将该结果与实况相比,发现1#和2#单体实为雷暴单体,预报准确率为66.7%,误报率为33.3%;12#单体实为非雷暴单体,预报准确率为83.3%,误报率为16.7%。造成预报结果与实际情况不相符的原因可能有:(1)早晚两次探空资料获得的温度层高与单体发展时实际云内温度之间存在着很大的差异;(2)雷达进行体扫时,由于角度的限制,并不能反映出完整的云内活动情况;(3)对雷达资料进行插值时可能出现一些非真实的回波。以上这些因素都有可能致使预警出现错误。

3 结论与讨论

(1)分别比较2018年夏季邵阳地区17个雷暴单体和9个非雷暴单体30 dBz、35 dBz和40 dBz回波顶高超过0 ℃、-10 ℃和-20 ℃的比例,发现雷暴单体与非雷暴单体在40 dBz的百分比差值最大。

(2)对2018年夏季邵阳地区17个雷暴单体和9个非雷暴单体40 dBz回波顶高与-10 ℃层高进行比较,雷暴单体40 dBz回波顶高基本都突破了-10 ℃层,非雷暴单体40 dBz回波顶高基本都低于-10 ℃层。

(3)通过计算2018年夏季邵阳地区17个雷暴单体中0 ℃、-10 ℃和-20 ℃三个温度层以上超过30 dBz、40 dBz和50 dBz的回波面积(S30、S40、S50)与地闪频次的相关系数,-10 ℃层上超过40 dBz的回波面积S40t-10与地闪频次的相关性最好,-20 ℃层上超过50 dBz的回波面积S50t-10与地闪频次的相关性最差。对S30、S40、S50中相关系数最高的项(S30t0、S40t-10、S50t0)分别进行线性拟合和对数拟合,发现对数拟合的拟合优度优于线性拟合的拟合优度,其中S40t-10的拟合性最好,该面积落在175.41 km2和211.61 km2之间,可取S为175.41 km2作为判别雷暴单体和非雷暴单体的面积阈值。

(4)对2018年夏季邵阳地区17个雷暴单体和9个非雷暴单体-10 ℃以上超过40 dBz的回波面积与单体总面积进行百分比分析,发现雷暴单体和非雷暴单体的百分比基本落在1%两侧,即可将1%作为两种单体的一个判别指标阈值。

(5)对邵阳地区闪电发生时段进行预警的方案可归纳为:①比较单体40 dBz回波顶高与0 ℃层结高度,如果40 dBz回波顶高能够突破0 ℃层高,则表明单体很有可能发展成为雷暴,否则可认为该单体为非雷暴单体。②对很有可能发展成为雷暴的单体,比较40 dBz回波顶高与-10 ℃层结高度,如果单体的40 dBz回波顶高在某次雷达体扫周期突破了-10 ℃层高,则可以判断该单体将会发展成为雷暴。③计算可能发展为雷暴单体的S40t-10,并与面积阈值175.41 km2进行比较。④若S40t-10>175.41 km2,求40 dBz的回波面积与单体总面积的百分比,并与1%对比,如果该百分比大于1%,则可以预报在该时刻后的1个雷达体扫周期内将出现闪电。