回归与转型:重读“美术馆”

2021-06-30徐轩露

徐轩露

美术馆在近代进入我国,历经曲折,它萌芽于民国时期,兴起于中华人民共和国成立之后,直到近10年,才取得了蓬勃发展。目前国内的美术馆在数量和体量上都不断增长,如山东美术馆(新馆)、天津美术馆(新馆)、河北美术馆(新馆)、内蒙古美术馆(新馆)、安徽美术馆(即将落成)、南京美术馆(即将落成)、和美术馆(广东顺德,落成开馆)、龙美术馆西岸馆、今日美术馆等,公立美术馆和民营美术馆的多元化发展现象开始出现。但是这么多的美术馆建筑落成后,如何来管理、如何来运营?如何增加市民的参与度与满意度?美术馆的展览策划与设计、公教研发与执行、学术研究与出版、藏品研究与展示、管理职能化、建筑智能化、信息数字化等如何展开?这些既是各家新美术馆开馆后要面临的问题,也是未來整个美术馆行业发展过程中不可回避的一系列问题。

从业10余年,我接触了很多与美术馆产生直接或间接关系的行业、机构与人群。就我的观察,他们中的绝大多数对于美术馆这个行业缺乏了解, 甚至很多美术馆人自己也弄不清博物馆(Museum)、美术馆(Art Museum)、展览馆(Exhibition Hall)、画廊(Art Gallery)之间有何差异,更别提来美术馆做展览的策展人、艺术家,以及参观美术馆的普通观众了。这种对美术馆的整体性的认知缺失,直接阻碍着美术馆行业的发展。

从宏观层面来看,由于认知不清而造成相关政策之间衔接与美术馆最终实践的脱节问题;从行业角度解读,当下业内对美术馆的认知还处于大量充斥着非专业性与学术性的工作展览、任务展览;学术研究领域,对国内美术馆的理论、方法、案例等研究,以及发展实际状况、中西方美术馆比较、规律认识上非常不足。所以我认为:首先需要在基本层面对美术馆做出认知与辨识,否则很难对美术馆行业发展的诸多问题展开讨论。

从美术馆到艺术博物馆

对美术馆的认知,首先需要弄清的第一个问题,就是什么是美术馆。在西方的认知系统中,美术馆属于艺术博物馆范畴(中国最早的资料记载还曾称为美术博物馆、美术陈列所、美术展览馆等)。美术馆作为艺术博物馆这个类别,它应该属于博物馆大类,因为博物馆系统按照国际惯例,一般分为五类:历史博物馆、艺术博物馆、科学博物馆、综合博物馆、其他类型博物馆。美术馆在诞生的那一刻起就具有博物馆的部分功能,美术馆早期发展的历史,基本上也就是博物馆的历史。而博物馆、画廊和展览馆在欧洲早期历史的发展上也与美术馆(艺术博物馆)有着千丝万缕的联系。

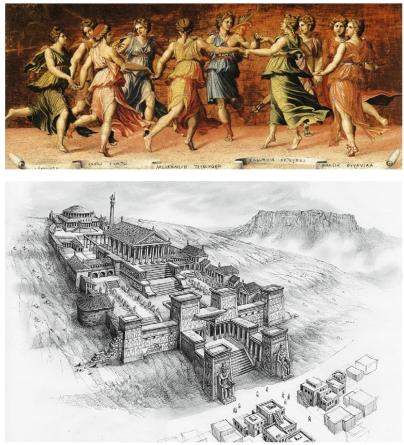

“博物馆”一词最早源于希腊语“Mouseion”。据记载,公元前3世纪,一个名叫艾彼科泰达(Epictéta)的女性在希腊的一个岛上建起一座“mouseion”,即献给缪斯的圣地——“缪斯神庙”。世界最早的博物馆,基本认定是公元前290年左右的亚历山大博物馆。直到17世纪英国牛津阿什莫林博物馆(Ashmolean Museum)建立,“Museum”才成为博物馆的通用名称。从博物馆(兼具艺术博物馆)的形成与发展时间上来看,我把它的发展过程分为四个阶段:

一、城邦、神庙阶段。这一时期的博物馆(兼具艺术博物馆)的初态形成于城邦战利品与祭祀品集中的神庙圣地、城邦公民宗教仪式与商业、公共活动的展示交流中心地带。

二、宗教、权贵等收藏库阶段。这一时期的博物馆(兼具艺术博物馆)成长于教堂收藏库、经文学院图书馆收藏库、王公贵族阶级收藏与展示长廊(“Art Gallery”的雏形)。

三、权贵阶层、宗教组织面向公众选择性开放阶段[1737年,美第奇家族的最后继承人安娜·玛丽亚·路易萨(Anna Maria Ludovica)把家族收藏的产权转移给了托斯卡纳政府。乌菲兹美术馆也于1769年向公众开放]。在启蒙运动的时代,私人拥有丰富的收藏物品,但无须向外人开放展示的观念在当时已经与知识分子力图普及常识、知识、开展大众教育、打破社会蒙昧的思想产生了冲突。这次运动确认了博物馆(兼具艺术博物馆)是为公众展示知识的地方。

四、18世纪,随着西方工业革命与欧洲资产阶级民主文化运动的兴起,以国家、社会组织为主导的国家公共博物馆形式在不断形成,逐渐发展为今天的博物馆社会化、公益性与全民时代阶段。

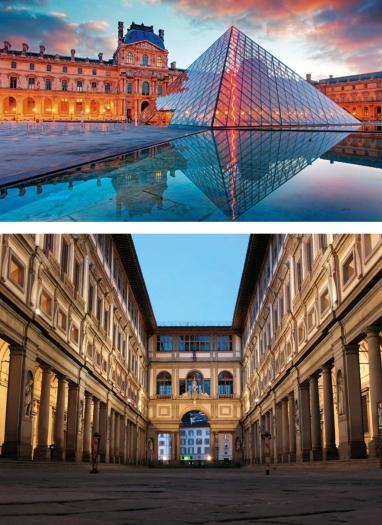

通过这四个阶段的发展,艺术博物馆(美术馆)逐渐从博物馆的不断壮大中细分了出来。1793年,法国国民议会宣布了卢浮宫免费向公众开放,标志着世界上第一座现代意义的艺术博物馆的成型,而艺术博物馆抑或是美术馆这个概念才终于真正地固定在了历史上。

画廊则主要发源于古希腊(希腊语“pinakotheke”,画廊的意思)、古罗马贵族的庭院回廊,这是他们收藏、陈列或销售美术作品的场所。到16世纪,西方权贵乃至僧侣将搜集到的美术作品陈列于府邸的回廊,同时以沙龙、聚会的形式邀请达官显贵前来欣赏。之后,在贵族邸宅中也多有类似设置。16世纪意大利佛罗伦萨的美第奇(Medici)家族拥有权力与财富,其中费迪南多一世·德·美第奇(Francesco I deMedici)非常热衷艺术收藏并大量赞助艺术家,同时雇用建筑师在其宫殿专门建造陈列艺术品的开放式回廊,被称为“乌菲兹回廊”(Galleria Degli Uffizi),“Galleria”一词后来便演变为画廊。但是,当时乌菲兹回廊的特征已经很像现在的美术馆了,画廊与美术馆在中期的发展进程中是具有高度共性的。随着资本市场经济的发展,艺术商品化趋势加强,以专营美术品为业的画商也应运而生,画商陈列和销售美术品的场所逐渐被定义为今天的画廊。在中国,今天我们习惯区分画廊与美术馆的特征,主要认为前者从事藏品的商业性买卖,不属于非营利性的博物馆;后者则属于博物馆的一个子类型,和历史博物馆、纪念馆、科技馆是同类概念。

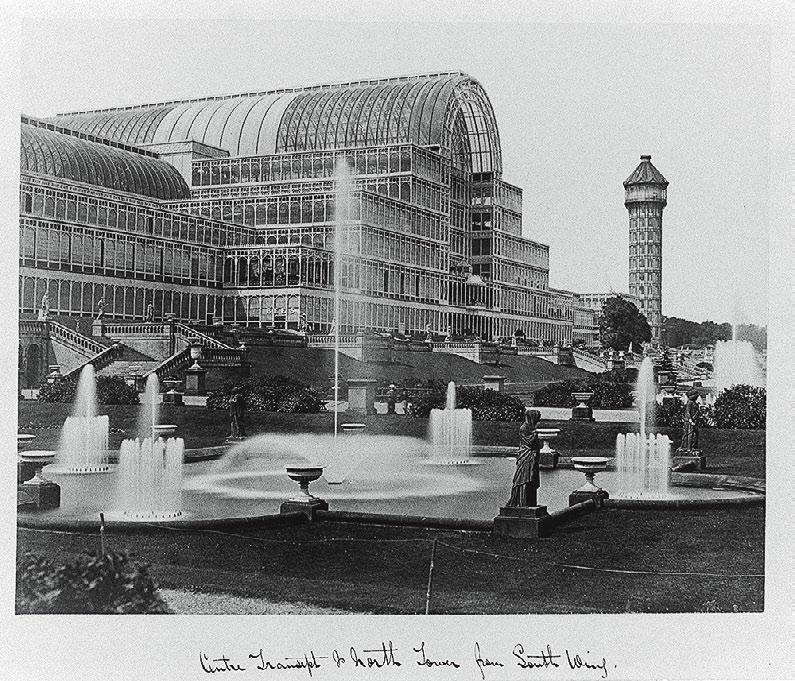

相比较而言,展览馆的形成时间比较晚,某种意义上它是西方工业革命的产物。于18世纪中叶在英国出现,最早的大型展览馆建筑是1851年建造的伦敦水晶宫,之后西方的展览馆都以举办万国博览会为目的进行建造或占用。展览馆一般以展出临时陈列品之用的公共建筑形式出现,并按照展出的内容分为综合性展览馆和专业性展览馆两大类,专业性展览馆又可分为工业、农业、贸易、交通、科学技术、文化艺术等不同类型的展览馆。西方展览馆举办的博览会直接或间接地影响了中国与日本,日本通过西方的博览会,举办了自己的劝业博览会,同时引导了自身美术馆的未来发展。中国同时期也派出大量的人员前往西洋诸国观摩学习,包括在西方展览馆举办的博览会和在日本举办的劝业会,建立了属于自己的南洋劝业会,也为日后美术馆的建立奠定了基石。博览会与展览馆的兴起,促进了现代国际展览体制的建立,影响了博物馆、美术馆的现代展览体制的形成。

美术馆在中国

上文依循时间与功能的线索,梳理了美术馆在西方诞生与演化的基本情况,并对美术馆(艺术博物馆)与博物馆、展览馆、画廊的关联与差异做了分析。从历史的发展进程不难看出,美术馆、博物馆、画廊、展览馆之间,从个性起源—共性形成—特性发展的一个过程历经千年。在“美术馆”刚进入中国的初期,我们对博物馆(也有称博物院)、美术馆、展览馆、画廊(也有称为艺廊、奇异屋)是没有专门界定的,有的时候美术馆就包容了展览馆与画廊的功能。但是画廊的历史稍晚于艺术博物馆,而展览馆更晚于它们,并且在之后的发展中还是有着本质的区别。

由于美术馆不属于中华传统文明,进入我国的时间又很晚,在发展的进程上经历了多种形式。1894年中日甲午战争爆发,晚清以战争失败的结果面向国人,举国震动,之后开始派遣使节团向西方各国学习。而作为甲午战争的胜利方日本,也是清政府的重点考察对象,派遣王公大臣载振、那桐等人参与劝业会,作为中国变法新政的借鉴,希望把握机会观察日本并学习,用于推动国内政治、经济、社会变革。而当时的日本正在拼命学习西方经验,借鉴西方多国举办的万国博览会,并举办自己的劝业博览会——大阪内国劝业会,为中国美术馆雏形的建立提供了考察机会。之后,清政府又派遣人员多次考察,对博览会这一概念有了正确的认知,最终在国内成功开办南洋劝业会。1910年,南洋劝业会作为中国举办的第一次世界博览会,在南京丁家桥到三牌楼一带举办,会场共设34个展区,主要分为分省馆、专业馆两大类,其中专业馆设有美术部,展出绘画、雕刻、铸塑、美术工艺品、美术手工品等。南洋劝业会的专业馆成为中国美术馆发展之雏形,并为后来中国早期美术馆的发展埋下了伏笔。

經过之后不断的学习与发展,中国近代又相继成立了几座美术馆。如1930年在天津建立的中国历史上第一座公立美术馆——天津市立美术馆;1936年竣工落成的国立美术陈列馆(南京);1958年建成,1963年正式开放的中国美术馆(北京)。这其中,中国美术馆是中国唯一的国家造型艺术博物馆,其英文名称为“National Art Museum of China”。从此,中国的美术馆事业进入了一个全新的时代。随后,以中国美术馆为基础,各省、市以及相关公立单位陆续兴建了一批地方美术馆。从20世纪50年代直到1978年改革开放之前,中国的美术馆事业走过了一段初创时期(50年代—60年代)、停滞阶段(“文革”时期)、论证发展(“文革”结束后的20世纪70年代末)的历程。到了20世纪80年代中期,以私人组织、民营企业为创办人的民营美术馆进入了国内美术馆发展事业的序列当中,使得中国的美术馆事业更加专业化、国际化。

然而,需要特别说明的是,在我国的文化系统中,美术馆从管理到实践,并不属于“艺术博物馆”;美术馆的自身特征、职能、社会效应,都无法简单用“艺术博物馆”的理论和方法来解决。而中国一直习惯使用的“美术馆”一词来源于日语,由 19 世纪下半叶前往日本考察的官绅带回中国,并进行了翻译。“美术馆”与“美术”两个外来词汇的概念确立,几乎是同时进行的。20世纪初,中国的媒体在介绍日本“劝业博览会”的时候,便开始直接使用“美术馆”这个词汇了。日本的劝业博览会对日本美术馆的发展至关重要,因为过多受欧洲各国万国博览会的影响,它更多体现了博览会的特点,但是却直接影响并导致了中国南洋劝业会的产生,并促成了中国美术馆的形成与后来的发展。同时,这也造成了中国文化体系下的美术馆从诞生之初就没有按照国际博物馆惯例中的“艺术博物馆”来运行。这也正是中国美术馆行业内外的人员无法正视什么是美术馆,以及跟它同时期从西方进入中国的博物馆、画廊、展览馆之间差异的根本原因。

美术馆为谁服务

由于美术馆事业在中国所经历的曲折性与特殊性,使得政府、行业、观众在对认知和辨识美术馆的思想观念、实践行动方面各有偏见与侧重。艺术类高等院校、研究机构更偏向于认为美术馆应该侧重艺术理论的研究、评价和培养艺术人才的重要平台;美术家协会、画院则认为美术馆是影响艺术创作与实践活动的重要指挥棒;而政府机构将美术馆与图书馆、文化馆、曲艺馆之类并列为公共文化服务机构,在这个公共管理体系中体现不出艺术博物馆具有的展览、收藏、研究及公共教育的服务功能和服务方向。在当下国内美术馆事业进入快速发展的阶段,对美术馆的主旨和功能认知不清的整体局面,更加凸显了我国美术馆在回归其本身功能导向和服务指向上的各种发展阻力。这些阻力集中体现在不同职能、身份的从业群体中。

我将其总结为四类群体:一、上级主管单位管理人员;二、与美术馆发生关系的政府机构行政办事人员;三、投资方负责人;四、部分公立美术馆的从业人员和民营美术馆的从业人员。

前三类人员虽然和观众群体对美术馆的认识一样模糊,但是他们所导致的问题和造成的后果又截然不同。上级主管单位管理人员的不理解,就会造成美术馆作为文化艺术机构争取扶持基金申请的问题;政府机构行政人员的不配合会产生国际间交流涉及的项目报批、海关通关,以及税务单位的抵税与免税问题、民营美术馆申请民非机构问题等;投资人认知的不清楚,会造成违背美术馆运营规律的错误引导和瞎指挥问题,最终导致美术馆运营的失败。

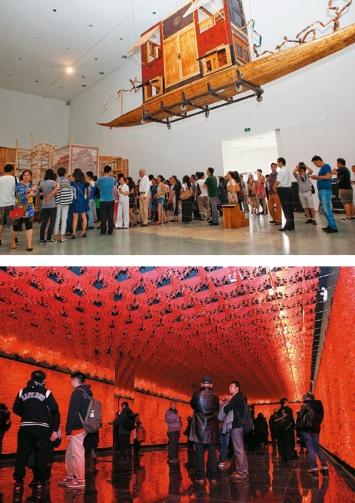

而第四类美术馆行业人员,为什么也同样面临功能定位与为谁服务的基本问题呢?我认为造成这种局面的原因有三:第一,一直以来,美术馆作为国内的历史不久的行业,并没有形成自己统一、完整的学科和管理系统,进而导致了美术馆行业无据可依、参差不齐、各说各话。第二,我国的美术馆主要归文化系统管理,在定位上是推动各门类艺术的发展和指导、协调全国性艺术展演、展览以及重大文艺活动,在功能与服务上始终贯穿在以文艺创作为重点的大背景中。而本属于艺术博物馆之总类的博物馆,在文化管理系统上,属于国家文物局管理。这也使得以“物”为重点,对藏品的强调和对公共教育、服务观众为宗旨始终贯穿其中的艺术博物馆,在概念上区别于目前以艺术生产、文艺创作为重点的美术馆,从而导致了行业人员、主管部门以及负责人的认知问题。第三,在人员、专业组成和人事任命上,很多地方美术馆还属于地方文联、美协系统,没有统一的功能与服务标准,使得很多的地方美术馆在人员专业构成、部门设置上比较单一。多年来,地方美术馆基本只具备展览馆的功能,让很多基层观众默认为美术馆是“搞美术的馆”、一个“挂画的地方”。多数主管领导和主管部门也同样存在这种认知,从而导致很多美术馆在人员专业招聘上,主要集中在美术造型专业和美术史专业。随着美术馆事业的不断发展,像建筑工程、软件工程、照明专业、管理学与商务等应用学专业,已经对当今美术馆的发展至关重要,而管理者却认为,非美术专业的人员与美术馆没有关系。另外,在美术馆展览以及活动上,目前也只集中展示书画、雕塑等美术作品,如果增加建筑设计、科技艺术、生物艺术和其他跨界艺术,主管领导就很难批复,他们总是担心这些与“美术”无关。由于展览展示的单调,无法与时代、社会接轨,不去了解和研究观众到底喜欢什么样的展览、活动,也就出现了很多展览和活动无人参观,开幕即是闭幕的现象。

上述情况基本反映了当下国内美术馆从业者对自身的功能定位和美术馆服务对象认知不清的现实。要改变这种局面,作为艺术博物馆的美术馆,首先应当参照的是博物馆的行业标准。依照国际博物馆界的定义,观众是博物馆的服务对象。了解观众、熟悉观众、争取观众、组织观众、为观众服务、满足观众的需求,是博物馆的根本宗旨。欧美对博物馆比较通行的功能认定是:博物馆是教育国民、提供娱乐、充实人生(Educate,Entertain,Enrich)的所在。我国对于博物馆的基本功能定义包括了收藏、研究、教育三个方向。因此,美术馆不能简单地把自身定义为一种研究机构或储藏机构,更不能将自身看作是单一的美术机构。美术馆应当是一个跨多种学科、有着多方面密切联系的公共服务机构。它与教育学、心理学、社会学、目录学、管理学、人才學、公共关系学、艺术史、历史学、文化人类学等多种学科联系紧密。因而,按照艺术博物馆自身的逻辑发展,我们有理由认定,观众是美术馆存在的终极价值所在,一个没有观众意识的美术馆,是无法在当代社会生存的,社会公众的要求也总是代表着社会和社会发展的趋向。那么美术馆以观众为中心,与时代精神发展之下的当代美术馆的发展趋势是分不开的,关注美术馆的人越多,美术馆的社会效应越强,才会有更多的人群和团体参与、支持美术馆的资金和项目。

在今天全球化的语境中,中国的美术馆已然从诞生之时与艺术创作领域发生关联,受政府、美协等机构的支配和影响的“展览馆”,逐渐向以近现代艺术品为主的收藏体系,通过完善公共教育、学术研究、国际交流等功能建构自身的合法性、权威性和专业性的“艺术博物馆”转型。因为历史和地缘文化的差异,中国的美术馆必然受到管理体制与政策导向上某些惯性因素的影响,造成发展过程中的困难与波折。但无论如何,中国美术馆只有在理念上合拢于“艺术博物馆”,在实现大众对于美术馆的认知与辨识的普及,服务观众为核心的宗旨业方面达成共识,才能更加专业、深广地行使美术馆的公共文化服务责任。

参考文献:

[1]王宏钧. 中国博物馆学概论[M]. 北京:文物出版社,1985.[2]Tim Caulton.Hands-on Exhibitions[M].Taylor & Francis Group,1998

[3]Liu wanchen.Art Museum Educators Attitude toward the Role of the Teacher in Art Museum-Elementary School Collaboration[M].University of Illinois Press,2000

[4]尚辉. 原国立美术陈列馆的筹建与变迁[J].美术观察,2000[5]张长虹. 从“第一次全国美术展览会”到国立美术馆的建立——中国近代美术馆问题研究之一[J].美术观察,2005

[6]Christopher Whitehead.The Public Art Museum in Nineteenth Century Britain [M].Taylor & Francis Group,2005[7]李军. 从缪司神庙到奇珍室:博物馆收藏起源考[J]. 文艺研究,2009

[8]余丁. 试论 1949 年以来中国美术体制的发展与管理的变迁[J].美术,2010

[9]亚历山大. 博物馆变迁:博物馆历史与功能读本[M].陈双双译. 南京:译林出版社,2014

[10]Annette B. Fromm.Museums and Truth[M].Cambridge Scholars Publishing,2014

[11]Anna Hammond、Ian Berry.The Role of the University Art Museum and Gallery[M].Art Journal出版,2014

[12]王璜生. 新美术馆学的历史责任[J]. 美术观察,2018

[13]李万万. 博物馆学基础通论研究[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2019

[14]王郅. 近代日本早期美术馆发展研究1869—1926[D] ,2020

责任编辑:孟 尧