社会关系学习中结构信息的熟悉性效应

2021-06-29赵广平陈顺森

赵广平,陈顺森

(1.闽南师范大学教育科学学院,福建漳州363000;2.福建省应用认知与人格重点实验室,福建漳州363000;3.应用认知与人格心理福建省高校重点实验室,福建漳州363000)

在日常社会情景中,人们有意无意地习得了事物间的复杂关系,并赋予这些关系一定的社会性意义,这是社会关系学习的重要特点之一[1-2].比如,“猫”和“老鼠”之间有“都是动物”“追”“抓”等关系,但大多数人的第一反应是社会支配关系,即“抓”.当遇到类似情景,如“警察”和“小偷”时,人们会通过类比认知进行再认[3].再认记忆包括回想和熟悉性两种形式:回想指人们通过有意识地检索相关信息进行再认,熟悉性则指人们根本回想不起任何相关信息,却有一种似曾相识的熟悉感[4].那么,这两种过程本质上相同吗?心理学家为此展开了激烈争论.

单一加工理论认为,熟悉性是回想的较低水平,只能加工浅层次知觉信息,无法加工深层语义信息.而双加工理论认为,两者相互独立、互相平行,各自涉及所有层次的加工[5].Yonelinas 的整合假设则认为,当人们学习“蛇”和“老鼠”两项目时,只有把两者主观编码成同一整体单元时,才能诱发熟悉性效应[6].这一般包括两种情况:一是用有意识的、可言语表达的关系概念“捕食”来整合;二是用无意识的、无法言语表达的结构框架信息来整合[7].前者反映关系的抽象语义特征,如概念的内涵及外延等;后者反映关系的抽象结构特征,如两客体互动关系的方向、强度和深度等,这常被描述为带参数的命题形式“Z(X,Y)”,意为X 对Y 实施了某些特征的Z 行为[8-9].那么,在概念和结构两类关系信息中,哪类信息的学习引发了熟悉性再认效应呢?这涉及社会情景中关系学习的加工机制问题,也涉及到心理学家有关回想和熟悉性加工深度的争论.

本研究采用熟悉性研究的无线索回忆再认范式(the Recognition Without Cued Recall)[10],自编两客体间关系材料,通过两个实验,比较关系概念和结构信息引发的熟悉性效应,以期阐明社会情景中关系学习的熟悉性加工机制,填补和推进社会关系学习的内在机制研究.

1 关系学习的熟悉性效应(实验一)

1.1 实验目的

通过比较关系的概念和结构两类线索诱发的熟悉性效应,考察被试在学习阶段是否涉及关系的概念和结构两类信息的编码.如果熟悉性效应依赖于结构的整体匹配加工[11],那么实验组和对照组都会诱发显著的熟悉性效应,而且对照组效应将显著高于实验组.

1.2 方法

1.2.1 被试

自由招募未参加过类似实验的、视力或矫正视力正常的某高校大学生被试58名(男14人).被试分配采用完全随机方式,实验组21名(男6名),对照组37名(男8名).被试年龄18~21岁,平均年龄19岁.

1.2.2 实验设计

采用被试内2(是/否学过类似关系:学过、未学过)×被试间2(再认线索:关系概念线索、类似关系线索)的混合设计(见表1).因变量是熟悉感评分:无法回忆任何信息的情况下被试对线索的熟悉感进行0~10级自信心评分.

表1 实验一设计及材料举例Tab.1 Design and material examples of Experiment 1

1.2.3 材料

自编被试熟识的关系及其关系概念共120对,如表1所示.图片像素250×250,图片背景为白色,两图间距2 字符.材料变量控制,1)关系突出性:97%以上被试认为“蛇与老鼠”的主要关系是“捕食”;2)关系对应性:97%以上被试认为“土蛇-田鼠”与“老虎-羚羊”关系类似;3)关系区分度:97%以上被试认为“蛇-老鼠”与“绵羊-青草”的关系不类似;4)字词重叠:通过修改字词避免“老鼠”与“老师”等词对共用同一个“老”字.材料分配采用完全随机方式,即把材料随机分配到学习阶段和测验阶段,各阶段内的材料呈现顺序完全随机.

1.2.4 程序

实验一的核心实验程序包括学习和测验两个阶段.在学习阶段,实验组和对照组一致,在屏幕左上角给被试随机呈现15对实物形象图片,每对呈现3秒,间隔时间(ISI)1秒.要求被试按自己的经验自主学习和主观编码成对客体间的关系(见表1).在测验阶段,给被试随机呈现30对再认线索,一半与学习阶段关系类似,另一半不相类似.实验组与对照组线索不同:前者是关系概念,后者是与学习阶段关系类似的项目对.任务对话框呈现在屏幕中央,要求被试根据测验线索回忆学过的材料并输入对话框,无论被试能否回忆,都要求被试对线索的熟悉感进行0~10 级(肯定没学过-肯定学过)的自信心评分.熟悉性的量化指标是用被试无回想情况下的熟悉感评分.

1.3 结果

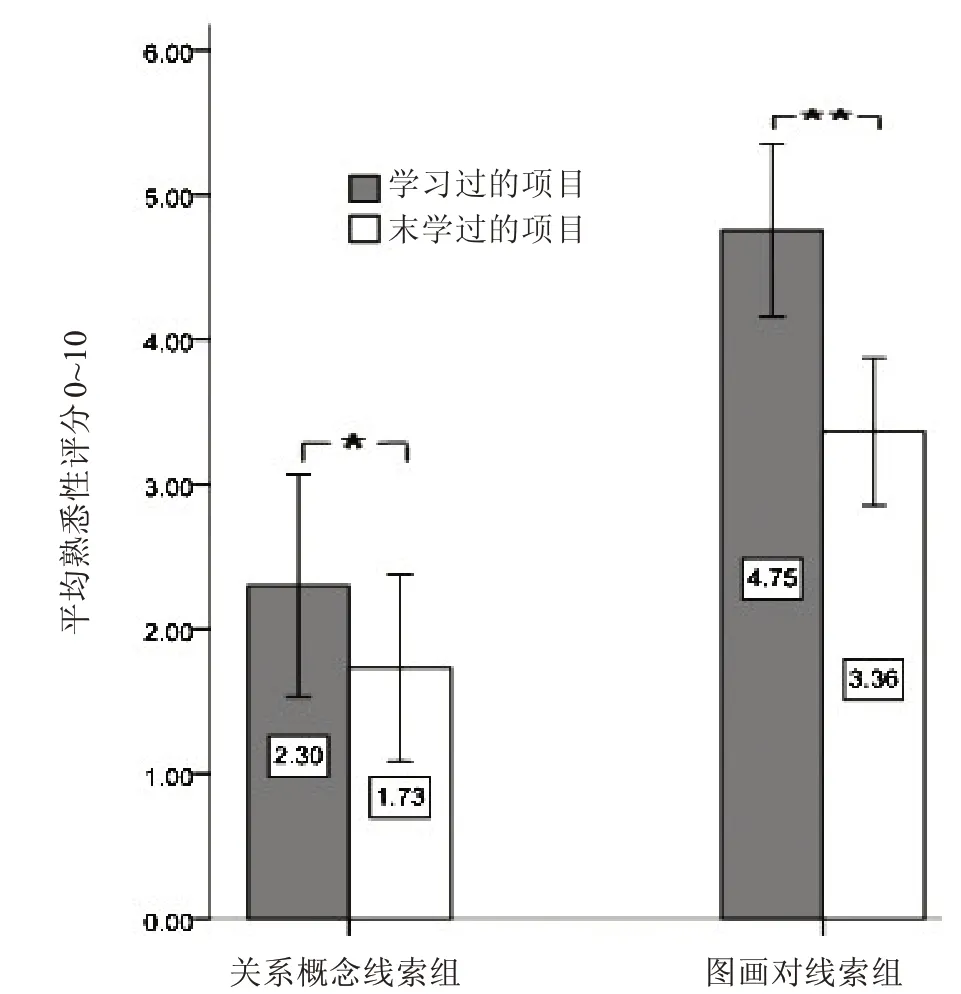

如图1 所示,采用相关样本t检验发现,实验组的熟悉性效应显著,t(20)=2.41,SE=0.24,p<0.05,Cohen’sd= 0.53;对照组的熟悉性效应显著,t(36) = 6.09,SE= 0.23,p<0.01,Cohen’sd= 0.69.这表明,在关系学习阶段,被试对两客体刺激进行关系整合时,至少有两种信息的参与:一是关系的抽象结构信息;二是关系概念信息.

进一步采用混合设计的方差分析,比较两组的熟悉性效应.结果显示,“是/否学过”因素的主效应显著,F(1,56)=31.03,MSe=25.72,p<0.001,η2p=0.36.这表明,被试对学过的材料更加熟悉,学习效果显著.组别因素主效应显著,F(1,56)= 24.92,MSe=111.66,p<0.001,η2p= 0.31,且对照组显著高于实验组.这表明,无论是否学过,被试对实物类比图对刺激的线索都给予更高熟悉性评分.两因素交互效应显著,F(1,56)=5.50,MSe=4.57,p<0.05,η2p=0.09,且对照组熟悉性效应显著高于实验组(p<0.01).这表明,实物类比图对刺激给被试的熟悉感提供了更多的信息.

图1 无回想情况下的平均熟悉性自信心评分Fig.1 Mean familiarity self-confidence score without review

1.4 讨论

在实验一中,两种线索都能诱发熟悉性效应,但无法确定哪种信息起作用.因为实验组被试有可能根据关系概念线索联想到学过的实物形象关系信息,对照组被试也可能根据实物形象线索提炼出关系概念信息.但是,对照组的熟悉性效应显著高于实验组.这表明,实物图对线索还提供了更多有用信息.根据类比结构的整体匹配假设[12],在对照组中,学习阶段与测验阶段刺激之间存在类比结构的一一映射激活,从而引发更大熟悉性效应.当然,对照组线索也存在其他信息,比如单个实物形象的信息也可能诱发更大效应,这是一种干扰因素.因而,实验二严格控制学习材料的形象性,并要求被试单独学习关系的概念和抽象结构,直接比较两者的熟悉性效应.

2 结构学习的内隐熟悉性效应(实验二)

2.1 实验目的

实验二旨在通过直接控制学习阶段,检验关系概念和结构信息诱发的独立效应.实验组为关系概念学习,要求被试只加工关系概念信息.对照组为结构学习,要求被试在学习关系概念和结构两种信息(见表2).测验阶段采用同一种实物图对线索.如果熟悉性效应与结构映射有关,那么对照组的熟悉性效应将显著高于实验组.

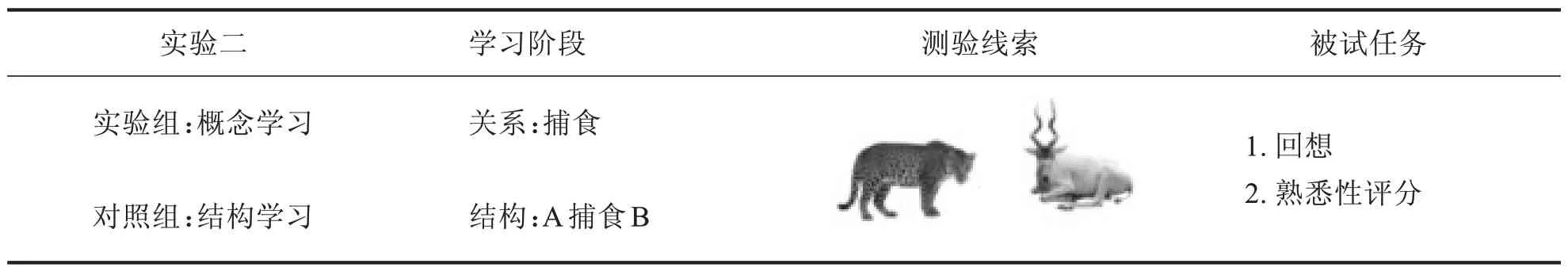

表2 实验二设计及材料举例Tab.2 Design and material examples of Experiment 2

2.2 方法

2.2.1 被试

自由招募未参加过类似实验的、视力或矫正视力正常的某高校大学生被试37名(男11人).随机分配到实验组18名(男4人),对照组19名(男7人).被试年龄18~21岁,平均年龄19岁.

2.2.2 实验设计

仍采用被试内被试间2(学习材料:概念学习、结构学习)×2(是/否学过:学过、未学过)的混合设计,见表2.其他与实验一相同.

2.2.3 材料

把关系概念“捕食”变为“A捕食Β”时,没有增加额外的概念信息,只是表述更加结构化.

2.2.4 程序

与实验一的核心程序相同.

2.3 结果

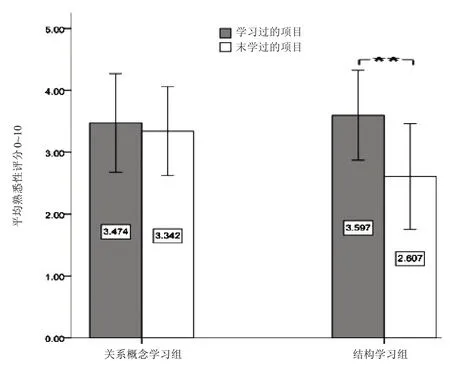

如图2所示,实验组熟悉性效应不显著,t(17)=0.53,SE=0.25,p>0.05,Cohen’sd=0.13.对照组显著,t(18)=4.48,SE=0.22,p<0.01,Cohen’sd=1.04(图2).这表明,单独学习关系概念无法诱发熟悉性效应,必须对关系概念进行结构化表述.

图2 无回忆情况下的平均熟悉性自信心评分Fig.2 Mean familiarity self-confidence score without recall

混合设计的方差分析结果显示,组别主效应显著,F(1,35)=0.38,MSe=1.73,p>0.05,η2p=0.01.这表明,无论是否学习过,被试对结构化材料的熟悉性评分更高.交互效应显著,F(1,35)=6.78,MSe=3.41,p<0.05,η2p=0.16,且对照组显著高于实验组(p<0.01).这表明,结构化材料的学习编码可能涉及关系概念之外的信息,从而增强了实验效应.

2.4 讨论

实验二控制了单个项目的概念信息,两组几乎没有语义方面的差别,却引发不同的实验效应.表面上看,两组材料最大的差别只是一些无具体内容的字母.但从被试的学习编码过程看,对照组更具有结构化加工的特点,使学习材料与线索具有结构映射特点.由此推断,结构的整体匹配很可能是熟悉性加工的关键因素.

3 总讨论

以上实验告诉我们,在社会关系的学习中,当被试无法有意识回想任何信息时,仍可以根据熟悉感内隐地再认学过的东西,其深层机制与关系的结构信息有关.

3.1 结构学习诱发熟悉性效应

实验表明,熟悉性效应与结构学习有关.该结论如何解释两个中貌似矛盾的结果呢?因为关系概念线索能够诱发熟悉性效应,而关系概念学习却不能.可能原因是,由于再认阶段材料的呈现时间远高于学习阶段,当看到“捕食”这一概念线索时,被试有足够的时间把其编码为自己熟识的结构化信息“狼吃羊”或“A捕食Β”,从而诱发RWCR效应.但学习关系概念时,时间只有3秒,被试没有足够的时间进行结构化编码.

3.2 结构信息加工的意识水平

在熟悉性再认中,结构加工的意识水平如何呢?相关研究发现,结构知识包括两种:一种是用符号表达的规则,如A 捕食Β,其再认过程依赖于有意识的回想加工.另一种是抽象的结构特征,其再认依赖于直觉、无意识猜测、熟悉感等[13].在本实验中,被试不知道熟悉感的来源,却能感受到熟悉感的增加,而且熟悉感与结构信息有关.因而,在社会关系的学习中,结构信息的学习和再认更多表现为一种内隐加工.

4 结论

据上得出结论,在社会关系的学习中:

1)熟悉性效应依赖于关系的结构化整合,支持整合假设;

2)熟悉性效应与结构的整体映射有关,支持结构匹配假设;

3)熟悉性效应涉及深层结构加工,支持双加工理论假设.

以上结论给我们一定的教育启示:在学习社会关系知识时,对关系概念的独立讲解和辨析固然很重要,它有利于我们对学过知识的有意识回忆和运用,但结构化地呈现实际社会情景中的关系样例,这更有利于学生对学过知识的内隐再认和迁移.