新工科背景下的“离散数学”课程改革与实践

2021-06-25郑志勇范纯龙刘香芹

郑志勇 范纯龙 刘香芹

[摘 要] 通过分析离散数学课程教学过程存在的问题,提出了新工科背景下的“离散数学”课程立体化教学理念,从课程的教学目标、教学内容与教学目标对应关系、教学过程考核方面进行课程教学的设计。经过五年的教学改革与实践,院校两级教学质量评价和教学过程数据的结果分析均表明,该方案有效地提高了教育教学质量,课程建设水平迈向了新台阶。

[关键词] 新工科;立体化教学;教学过程考核;学情数据分析

[基金项目] 2020年度沈阳航空航天大学教学改革项目“基于精细化考核的‘离散数学课程改革与实践”;2020年度第二批教育部产学合作协同育人项目“基于教学目标高效达成的‘离散数学课程改革”

[作者简介] 郑志勇(1978—),男,湖北黄冈人,硕士,沈阳航空航天大学计算机学院讲师,主要从事飞机地面试验仿真和软件测试研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)17-0066-04 [收稿日期] 2020-11-10

新工科建设指南(“北京指南”)提出目标明确、理念引领、结构优化、模式创新、质量保障、分类发展、形成示范成果七个方面持续深化工程教育改革[1]。在计算机类专业核心课程建设过程中,不少人总认为构成计算机科学的核心是“程序设计”“组成原理”“数据结构”“操作系统”“数据库”“计算机网络”等课程,而忽略了“离散数学”课程是解决学生将现实世界问题对应成离散的数量关系和数学模型,不仅培养他们的计算思维能力,而且培养他们的工程实践能力。目前,在“离散数学”普通本科教学中,一般用教学大纲或教学日历规定课程按章节划分的内容、教学进度、重难点和教学要求,这些均是一个粗线条的质量标准[2]。“离散数学”课程内容的每部分都有大量的概念、定理,严格的数学形式化定义或证明,课程特色要求在教学大纲和日历上均无法体现。而且,授课方式基本是“填鸭式”教学,课程互动环节不多,学生对抽象课程内容产生枯燥心理,“目光呆滞”“灵魂出窍”“期末搞突击”等现象均不利于学生良好的学习习惯的形成和能力的培养[3]。为了解决这些问题,课程团队进行了多轮的教学改革。

一、新工科背景下的“离散数学”教学理念的提出

“离散数学”课程的教学目标是为了培养学生的离散思维和形式化抽象与表达能力、求解和证明问题严密性和严谨性的思维方法,以及利用离散模型分析和解决工程问题的能力。结合新工科“北京指南”中提出的建设指导意见[1],课程团队在总结多年“提出问题、边界界定、符号表示、公理规则、演算求解、实际应用”的教学经验的基础上,提出学生培养坚持以“学生学习为中心”、教学内容坚持以“符号推理为中心”、教学思维坚持以“抽象运算为中心”、教学认识坚持以“置身历史为中心”、教学手段坚持以“信息智能为中心”、教学质量坚持以“精准评价为中心”的六维教学法,建立并形成了“离散数学”课程的立体化教学理念,培养学生计算思维能力。

二、课程教学设计

“离散数学”课程设计,符合新工科在课程建设方面的全部要求,大纲中的重点、难点,学生和教师在教学过程中的各项活动都有精细测量和评价,个性化教学也融入课程的教学设计。

(一)课程的教学目标设计

课程由数理逻辑、集合论、代数系统和图论四部分组成[4]。数理逻辑部分使学生掌握从“自然语言逻辑”到“符号演算模型”的求解过程,将所学习到的逻辑演算与证明用于后续知识的学习;集合论部分是让学生打好离散系统认识论的基础,从“特殊关系”与“集合结构”对应性到离散系统“现象”与“本质”的抽象认识;代数系统部分是让学生建立起处理离散系统问题的基本方法论,培养学生抽象运算和抽象系统的思维能力,将理解和构建运算函数作为认识、描述和解决离散系统问题的方法;图论部分是通过一个具体领域的“符号演算体系”,让学生体验离散数学的工程化过程。整个教学内容是一个互相支撑、相互协同的有机整体。另外,在课程教学设计中增加前沿论文摘要选读、知识点历史背景介绍等内容,让学生了解它的目的和用处,知道创造它的动机。在每章最后部分增加选做的实际应用问题,如测谎系统、对称密钥算法、语言自动机等系统的设计和实现,切实提高课程的高阶性、创新性、挑战度[5]。

(二)课程内容与课程教学目标对应关系的设计

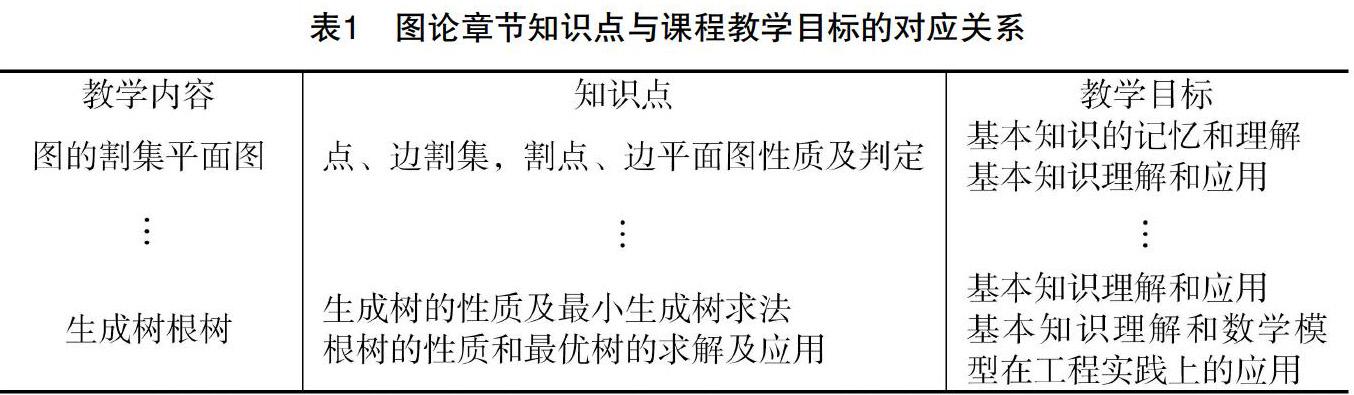

课程团队与课程内容知识点和教学目标对应,设计除了知识点与课程教学目标的对应关系,以图论这一章的部分内容为例,如表1所示。

在教学活动实施的过程中,严格按照此对应关系执行,无论是通过课前测、随堂测、阶段考核等考试环节对知识点掌握情况进行考查,还是通过大作业形式提交这些知识点的工程上的应用实践报告,均能够实现对学生能力的考察。

(三)过程考核和课程成绩评定的设计

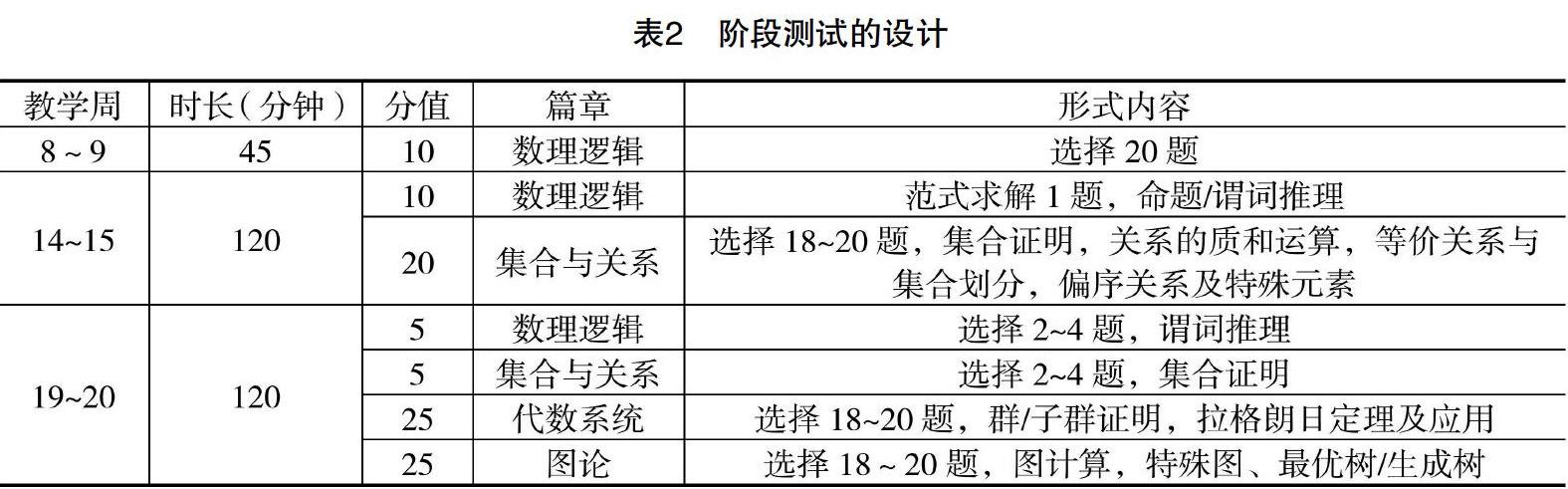

课程采用形成性评价的方式对学生知识的掌握和能力与教学目标的达成进行考核。学生的课前测、作业质量、阶段测试、平台互動数据、其他在线平台学习数据作为课程学习成绩评定的依据,其中阶段测试在学期内采用三次,占期末总评成绩的70%,阶段考核过程安排见表2。

其他环节认为是平时教学过程化考核成绩,占期末总评成绩的30%。在三次阶段测试中设计好考试的时间和测试的知识点,根据知识点课程内容与课程教学目标对应关系,最终得出每名学生每阶段的学情与教学目标达成情况。

三、课程教学的实施

课程采用线上、线下混合教学模式。线下课堂教学教师以板书为主,以信息化教学方式为辅,课堂上穿插使用统一教学课程平台,课前测代替点名、随堂测试、提问等方法凝聚学生专注力,提高课堂质量和效率。

线上采用中国MOOC、学堂在线、超星在线等多种信息化工具,鼓励学生线上学习,并布置一些有些难度的选做题目。通过多维的考核,将考核深入到每个教学环节,通过持续、稍微“加压式”的学习过程,有利于学生的自主学习习惯的养成,“跳一跳,够得着”的考核方式能培养学生的创新能力,增强他们的自信心。在教学过程中,利用信息化工具,分析学生学情数据,对学生进行分层教学、分类发展。对于课程学习轻松的学生,指导他们阅读与课程内容相关的前沿论文,完成一些课程实验,推荐社团小组、推荐教师课题组,培养他们创新意识和实践能力;对于课程学习不是特别轻松的学生,鼓励他们以课程内容为主,配套做一些练习,有余力的可以完成一些课程实验;还有一些课程学习比较吃力,根据测评结果由辅导员、班主任对其学情实时监控,教师课堂关注,课后辅导,并辅以SPOC教学补充落下的教学内容,快速帮助学生跟上教学节奏。

四、教学过程的监测

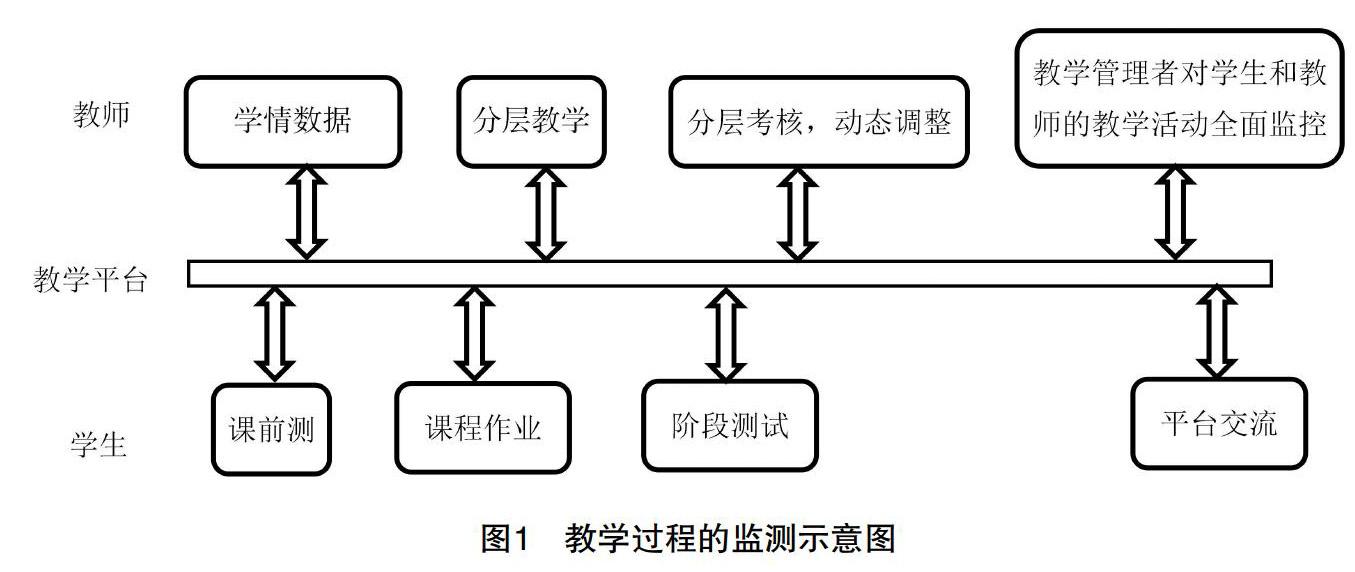

为了便于课程组或相关教学管理者对这门课程的教学质量进行全流程监控,对学生的学习质量进行全过程跟踪,特设定了教学过程的监测、反馈、帮扶环节,以便于课程建设的持续改进,如图1所示。

对学生的学情进行全面监控和分析,分层教学,学生在学习过程中可以选择进阶或降阶,分层考核,动态调整。每周统计学生学情数据,对成绩未达到总分30%的同学提出警告,不到总分40%的同学提出严重警告,并深入了解这些学生的学习状态。教师在课堂提问、上课时座次安排、课后交流等环节优先对这些学生进行帮扶。对于课程实验完成得很好,前沿文章读得不错,且学有余力的同学,推荐创新社团或建议参与教师课题研究。教师对学生的学情数据进行全面监测,教学管理者通过教学平台也能够进行教学质量监测和开展教学质量评价,促进课程教学质量的提升。

五、课程改革效果

“离散数学”课的教学效果得到了院校两级督导的表扬,学生对课程团队教学水平连续五年反馈结果均为优秀。一名教师获评省教学优秀教师,还有一名教师两次获评校级“我最喜爱教师”称号。学生的学习效果和状态也长期稳定在良好的状态,课堂上基本没有“低头族”,“目光呆滞”现象也少有发生,学生课程通过率在90%左右,如图2所示。课程的社区交流活动频繁,在课程学习期间,社区上的问题资源库日均访问量达到80次以上。后续课程教师对学生掌握“离散数学”基本知识的扎实程度表达了肯定,“离散数学”的教学模式已在其他课程进行了推广,本课程已成功获批省一流本科生建设课程。

六、结语

全面贯彻“以学生为中心、以学习产出为导向和教学质量持续改进”的教育理念[6],结合“目标明确、理念引领、结构优化、质量保障、分类发展”的新工科建设指导意见,课程团队由“提出问题、边界界定、符号表示、公理规则、演算求解、实际应用”组成的离散数学“六步教学法”为依托,以教学大纲为核心,以精细化度量为原则,以信息化为手段,经过五年多的改革与实践,学生的学习效果进步明显,教师在教学的投入明显增多,课程建设的质量也得到了提升。

参考文献

[1]教育部.新工科建设指南[Z].2017-06-09.

[2]郑志勇,范纯龙,刘香芹,等.基于形成性评价的“离散数学”课程改革与实践[J].教育教學论坛,2020(24):160-163.

[3]张静,闫玺玺,魏锋.基于云班课的离散数学课程翻转课堂教学[J].计算机教育,2020(7):49-53.

[4]周晓聪,乔海燕,李绿周.离散数学课程教学目标的细化与课程内容整合[J].教育教学论坛,2020(24):261-264.

[5]吴岩.遵循“两性一度”标准,倾力打造五大“金课”[R].广州:第十一届“中国大学教学论坛”大会报告,2018-11-24.

[6]中国工程教育专业认证协会.工程教育认证标准

[EB/OL].https://www.ceeaa.org.cn/gcjyzyrzxh/xwdt/tzgg56/

608383/index.html,2018-01-11.

Reform and Practice of Discrete Mathematics Course under the Background of Emerging Engineering Education

ZHENG Zhi-yong, FAN Chun-long, LIU Xiang-qin

(School of Computer, Shenyang Aerospace University, Shenyang, Liaoning 110136, China)

Abstract: Through the analysis of the problems existing in the teaching process of Discrete Mathematics, the three-dimensional teaching concept of Discrete Mathematics course under the background of “emerging engineering education” is put forward. The course teaching design is carried out from the aspects of the teaching objectives, the relationship between the teaching content and teaching objectives, and the teaching process assessment. After five years of reform and practice, the results of the teaching quality evaluations and teaching process data analysis in our college and university show that the program has effectively improved the quality of education and teaching, and the level of course construction has reached a new level.

Key words: emerging engineering education; three-dimensional teaching; teaching process assessment; data analysis of learning situation