养老护理员工离职意愿的影响因素研究

2021-06-22赵琛徽刘欣

赵琛徽 刘欣

摘 要:以242名养老护理员工为样本,运用模糊集定性比较分析,探讨了养老护理员工离职意愿的复杂因果关系及其条件组合。研究结果表明:人口特征、工作要求与工作资源交互影响养老护理员工离职意愿;不同年龄段养老护理员工的高离职意愿前因条件组合完全不同;非高离职意愿有三种前因条件组合,但包含低技能水平的条件组合会限制养老护理质量的提升。研究结论为了解养老护理员工离职意愿提供了新的视角和框架,对稳定养老护理队伍和提升养老服务质量具有重要现实意义。

关键词:养老护理员工;离职意愿;养老服务;模糊定性比较分析

中图分类号: C913.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2021)02-0071-13

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.013

收稿日期:2020-09-03;修订日期:2021-01-23

基金项目:教育部人文社科基金项目“养老护理人员工作投入的影响因素与提升路径研究:基于工作要求

—资源模型的视角”(20YJA630096)。

作者简介:赵琛徽,管理学博士,中南财经政法大学工商管理学院教授;刘欣,中南财经政法大学工商管理学院博士研究生。

The Influencing Factors of Turnover Intention of Elderly Care Workers:

Based on Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis

ZHAO Chenhui, LIU Xin

(School of Business Administration,Zhongnan University of Economics and Law,

Wuhan 430073, China)

Abstract:Based on the fuzzy-set qualitative comparative analysis of 242 samples of elderly care workers, this study explore the complex causal relationship

and their conditional combinations in the turnover intention of elderly care workers.

The results show that demographic characteristic, job requirements,

job resources interact to influence the intention of elderly care workers to leave their jobs. For different age groups of elderly care workers,the combination of antecedents of high turnover intention is different. There are three combinations of antecedent conditions for no-high turnover intention, but the combination of conditions that include low skill levels can limit the quality of elderly services. The conclusion of this study provides a new perspective framework for understanding the turnover intention of elderly care workers, which is of great significance for stabilizing the team of elderly care workers and improving the quality of elderly services.

Keywords:elderly care workers;turnover intention;elderly service;fuzzy-set qualitative comparative analysis

一、引言

養老服务是党和国家关心的重大民生问题,然而我国养老护理人员严重匮乏,缺口已超过千万级别,养老“护工荒”成为我国养老服务业发展的主要瓶颈[1-2]。养老“护工荒”背后是养老护理员工就业稳定性差的现实问题,其表现为:一是新员工的流失率较高,根据全国民政职业教育教学指导委员会发布的《老年服务与管理人才现状和需求专题调研报告》,投身养老服务业的毕业生第一年流失率为40%—50%,第二年为60%—70%,第三年可达80%—90%以上;二是行业内在职养老护理员工的工作年限较短,一项来自国内27省份的1417名养老护理员工调查数据显示,他们的平均年龄为42.03岁,但其平均养老服务工作年限仅为4.71年[3]。卡斯尔(Castle)基于2840家养老机构数据发现,养老护理员工频繁的离职与流动会显著影响养老服务质量[4]。本质上,养老机构是劳动密集型服务组织,高离职率会降低养老服务质量,严重阻碍国内养老事业的发展[5]。因此,对于养老机构、政府以及社会而言,如何降低养老护理员工离职率,保持养老护理队伍稳定健康发展,是一个值得思考的问题。

学术界对离职问题有着浓厚的兴趣,围绕实际离职行为的预测变量——离职意愿进行了大量论证,并关注了一些特定群体的离职意愿的影响因素与形成机制,研究成果颇丰。但是在养老“护工荒”的今天,针对养老护理员工离职意愿的研究相对较少。仅有的少数研究采用简单回归分析方法探讨了工作时长、工作强度等工作要求,年龄、教育程度等人口特征对养老护理员工离职意愿的影响[2,6-7],却未明确解析这些因素的联合作用,进而导致理论研究与现实的脱节。但一方面,离职意愿的产生是多因素综合作用的结果,多因素的匹配组合能更好地解释离职意愿的形成过程[8-9]。大多数养老护理员工来自农村,有吃苦耐劳的精神,其愿意通过加班来提高收入,仅用工作时间长或薪酬低的单一因素难以理解其离职的深层次根源。另一方面,离职是在多种因素影响下的个体决策结果。养老护理员工不是工作环境刺激的简单反应者,其会综合考量工作对自身能力的要求,以及机构对自身需求的满足程度来决定自己的去留。因此,养老护理员工离职意愿形成过程离不开个体因素的作用。既强调多因素综合作用,又突出个体因素重要性的观点与个体—环境匹配理论(Person-Envivonment Fit Theory)相契合。个体—环境匹配理论认为个体知识、能力、需求与价值观等个体特征通过与组织的工作环境特征,如奖惩、晋升、行为准则等匹配,协同影响员工态度与行为[10]。基于此,本文引入个人—环境匹配理论,从个体特征与工作特征的匹配视角出发,探寻养老护理员工离职意愿背后的复杂因果关系。

传统的回归分析方法对于四个及以上变量交互作用的检验相对困难,难以挖掘多重因素间的协同效应[11]。

有鉴于此,本文采用模糊定性比较分析方法(Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis,fsQCA),对养老护理员工个体特征与工作特征层面的因素进行整合分析,并解决以下几个基本问题:在工作特征与个体特征层面,养老护理员工离职意愿的前因条件组合有哪些?哪些前因条件组合会触发养老护理员工的高离职意愿?

养老护理员工

非高离职意愿的前因条件组合又是怎样的?高离职意愿的前因条件组合与非高离职意愿的前因条件组合有何联系?

二、文献回顾与研究框架

1. 理论基础

个人—环境匹配理论为综合考察员工与工作环境如何影响员工职业决策提供了一个有效的理论视角。该理论的基本逻辑假设是人类行为是“人”与“环境”相互作用的产物;“人”是指个人的智力、技能、能力和其他特征;“环境”通常是指个体以外的因素[12]。在工作场所中,个人—环境匹配是指员工自身与工作环境中一个或多个因素间的互补与匹配[13]。工作环境包括工作场所的物理环境、组织结构与制度、工作特征等因素。在这众多因素中,工作特征被认为是极具触发力的要素[12],尤其是在当前政府加强监管的背景下,养老服务体系建设与制度建设逐渐完善,养老机构作为劳动密集型的服务组织,更需要以养老护理员工及其护理工作为保障[14]。因此,回归养老护理工作本身可能是挖掘其离职意愿的有效途径。在既有工作特征与离职意愿关系的研究中,工作要求与工作资源是两个重要的因素。工作要求涉及损耗员工身心资源的特定内容,引发工作倦怠,降低工作投入,触发离职倾向;工作资源包含工作场所中的内外在激励因素,激发工作动机,促进工作投入[15]。并且,工作要求与工作资源相互作用并形成特定的工作环境,继而对员工产生影响。一方面,静态角度下,工作资源可以弥补工作要求造成的资源损失,减少员工对工作与组织的负面情绪[16];另一方面,动态角度下,工作要求增量正向促进工作倦怠,使工作环境更加恶劣,导致工作资源增量减少[17]。

个体特征因素包括个体性格、特质与人口特征等因素。其中,人口特征反映的性别、年龄、受教育程度、婚姻状态、子女状况、社会阶层等方面的情况与员工能力、家庭责任、社会资源、价值观等密切相关。因而,在组织管理中,人口特征因素是管理者用来识别与预测员工离职的有效变量[18]。以护理人员为对象,研究发现婚姻状况、受教育水平、护理工作年限、技能职称等显著影响其离职意愿[2,19]。但相关研究并未解释这些关键人口特征因素与工作环境如何协同影響离职意愿。

综上,根据个人—环境匹配理论,本文将个体特征因素聚焦于养老护理员工的人口特征,并在工作要求与工作资源相互作用而形成的养老护理工作情境基础上,考察人口特征与养老护理工作特征对离职意愿的协同效应,如图1所示。

2. 养老护理员工离职意愿的前因探讨

根据以上理论模型,本文结合养老护理员工工作现状与现有研究成果,从工作要求、工作资源、人口特征层面识别影响养老护理员工离职意愿的重要潜在因素。

(1)工作要求。

工作要求指工作环境中使员工负担过重的方面,与个体生理和心理代价有关[20]。工作要求的特殊性取决于职业环境[21]。在养老机构中,超时工作较为常见,国内养老护理人员与老年人的匹配比例也难以达到国际标准,导致其工作强度普遍较大。

研究证实,在单调乏味、机械化与超负荷的环境下,个体容易产生工作疏离感和离职倾向[22]。在制造业中,高强度工作负荷、高频率的重复动作、长期保持同一姿势等会引发一线工人的威胁性评价,正向预测其离职倾向[23];在医护行业,日常工作任务量过大,工作时间长,超负荷的工作使护士的身心资源耗竭,导致职业倦怠,触发其离职倾向[24]。相关结论为工作要求与养老护理员工离职意愿的关系提供了有意义的借鉴。同时,由于国内养老机构大多未实施科学的人力资源管理机制[21],工作时长与照护数量作为相对直接与明确的绩效考核指标而受到管理者的青睐。基于此,本文认为,工作时长与照护老人数量是养老护理工作要求中的重要因素,并将其引入研究模型。

(2)工作资源。

工作资源是指在工作环境中有助于实现工作目标并帮助个体发展的资源[25]。根据资源的性质,工作资源可划分为物质、情感与认知资源[17]。养老护理员工大多是外地的农民工,且多为女性,她们几乎脱离了原有社会关系对自己的支持,

养老机构提供的薪酬是其支撑家庭与自身生存的重要物质资源,养老机构也是其情感上的主要依赖对象。

薪酬是激发与调动工作积极性的关键物质资源。对于企业而言,提供具有竞争力的薪酬能夠抑制员工离职,保留人才[26]。对于员工而言,薪酬是主要的外在激励因素,为其获取其他资源提供了物质条件[27],而薪酬资源缺乏也是导致其离职的主要原因[28]。组织支持感是指员工对企业关心他们福利、重视他们贡献的总体感知。在社会交换理论下,高组织支持感的员工会产生更高的组织承诺、更多的角色外行为和更低的离职倾向[29]。从资源损失与补充过程来看,组织支持感是一项重要的工作资源。一方面,感知到组织的支持使员工形成强烈的内在动机与回报心理,激发积极工作行为,从而离职意愿较低;另一方面,组织支持在一定程度上能弥补情绪资源的损失,缓解工作压力,降低离职意愿[25]。根据现有研究成果,本文认为,作为养老护理员工可获得的物质与情感资源,薪酬与组织支持感是影响养老护理员工离职意愿的重要前因,并将二者纳入研究模型中。

(3)人口特征。

为吸引更多年轻且有专业能力的人才进入养老服务行业,缓解养老护理员工短缺困境,2019年国家出台的《养老护理员国家职业技能标准(2019年版)》增加了养老护理职业技能等级并降低了入职条件。由此引发的思考是年轻且有专业能力的员工在养老护理工作情境下的离职意愿会是怎样,即年龄与技能水平等人口特征与工作要求、工作资源等工作特征如何协同影响离职意愿?

在年龄方面,既有研究对年龄与员工态度、行为的关系存在不同的观点。一方面,年长员工在职业生涯中可以积累更多资源,促发资源增殖螺旋效应,从而提升工作投入度[30]。另一方面,年龄的增加使生理与认知功能降低,导致年长员工在面对工作要求时产生更高的倦怠感,引致高离职意愿[31]。在技能水平方面,员工技能水平与其离职意愿的关系具有一般化的倾向,即高技能水平的员工具有更高的职业稳定性与更低的离职意愿[32]。其原因在于技能水平代表员工的能力资源,能力资源越多,越能轻松地应对工作难题,减少工作倦怠感[33],从而,员工因倦怠而产生离职意愿的可能性越低[34]。根据以上研究结果,并结合行业热点,本文将年龄与技能水平纳入研究模型。

3. 研究框架

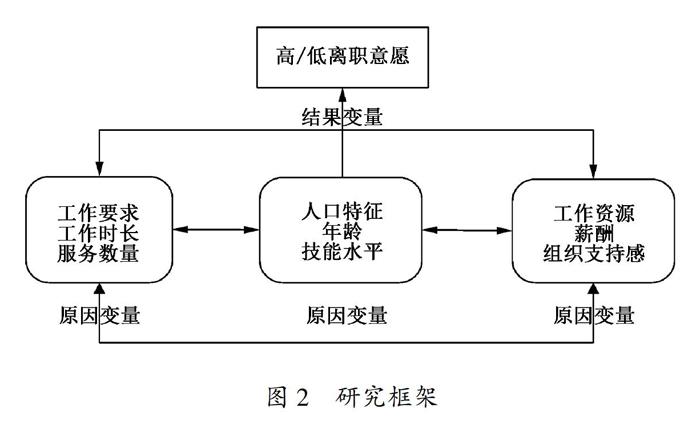

根据个人—环境匹配理论,年龄、技能与工作特征的交互作用反映了员工需求与组织供给(工作资源)、员工能力与工作要求的匹配效应。当组织满足了个体需要、愿望或偏好时,需求与供给达到匹配状态;当个体拥有组织所要求的能力时,要求与能力达到匹配状态;两种匹配类型影响员工的态度与行为[12,35]。因此,本文以离职意愿作为结果变量,以工作时长、照护数量、薪酬、组织支持感、年龄、技能水平的6个二级条件作为解释变量(如图2所示),利用fsQCA方法审视工作要求、工作资源、人口特征三者之间的协同效应。

三、研究设计

1. 研究方法

fsQCA结合了定性与定量分析的优势,采取整体和系统分析的思路,强调情境与因果关系的多元化,对于复杂问题的解释更加充分,并开始用于管理、教育与情报等领域。

本文选择fsQCA研究方法主要是基于以下三个原因:一是本文需要考察6个潜在变量对离职意愿的交互作用,只考虑净效应的简单回归分析与调节作用分析并不适用于四个及以上因素的交互作用分析,而fsQCA可以分析多个变量间的复杂因果关系[11],有效地满足了本文的研究需要。二是fsQCA方法强调条件作用的非对称性,能充分解释案例间的差异。条件作用的非对称性指导致产生某个特定结果的特定因素,在与其

他因素组合之后可能产生与该特定结果完全相反的结果[36]。基于这一假设,可以更完整地解释养老护理员工离职意愿的差异。三是在现实情况中,变量不只存在非0即1的极端情况[35]。fsQCA对这种二分归属原则做了改进,通过定性锚点确定变量得分与模糊隶属间的关系,使结果与现实更加接近。

本文应用fsQCA方法的具体步骤如下:①结合文献与实际情况选取并分析养老护理员工离职意愿的前因变量;

②结合养老护理员工工作现状设计问卷,并收集数据;

③结合理论和调研结果对养老护理员工离职意愿前因变量进行校准;

④离职意愿单个前因变量的必要性与充分性分析;

⑤设定一致性阈值得到更有解释力的前因条件组合;⑥分析各前因条件组合,并提出相应的对策建议。

2. 问卷编制与数据来源

(1)问卷编制。

本研究通过实地调研,了解当前养老护理员工的工作状态,并在此基础上编制调研问卷。根据调研结果,养老护理员工技能水平需要在国家养老护理职业技能等级(初级、中级、高级、技师)的基础上增加无技能资格证书、取得岗前培训证书(由护理培训学校进行集中培训并颁发结业证书)两项内容。同时,通过实地调研,了解到养老护理员工的年龄分布、工作强度和薪酬水平等,为相关题项的设置奠定了基础。此外,组织支持感与离职意愿均采用李克特五点量表。组织支持感采用艾森伯格(Eisenberger)提出的8个题项的量表[37],Cronbachα系数为0.931。离职意愿采用莫布里(Mobley)所开发的离职倾向量表[38],共4个测量题项,Cronbachα系数为0.922。

(2)数据来源。

在湖北省民政厅与养老机构管理人员的支持与协助下,向参加湖北省养老护理技能培训的人员发放问卷600份,回收431份。为保证样本的有效性,按照以下原则甄选样本:①参加湖北省养老护理技能培训的人员包括养老机构管理者与一线养老护理员工,二者在工作特征上有明显区别,因此,首先剔除管理人员的问卷;②剔除漏填或填答不完整的问卷;③剔除明显不认真填答的问卷,例如,完全选择相同的答案。最终,进入fsQCA分析的数据共242份。样本情况如表1所示。根据fsQCA对样本数量的要求[39],包含6个前因变量的样本量最少为24。因此,本文的样本数量达到要求。

3. 数据校准

校准是指根据理论与实际,将变量得分转化为集合数据。按照fsQCA的赋值要求,0 表示不隶属,1表示完全隶属,0.5表示中等隶属,0—1之间的隶属程度需要根据理论与实际情况进行校准。组织支持感与离职意愿的得分的平均值从1到5反映组织支持感与离职意愿逐渐递增。根据拉金(Ragin)的建议[40],连续变量的校准需要使用定性锚点。因此,针对组织支持感,最高分5被赋值1,最低分1被賦值0,中间值3被赋值0.5。针对高离职意愿,最高分5被赋值1,最低分1被赋值0,中间值3被赋值0.5;而对非高的锚点选择正好与此相反。在此基础上,再利用fsQCA中的calibrate功能分别将这些值转换为0—1的模糊得分。

结合各类别变量的分布情况与实际意义,本文通过一个四值模糊集来校准,即0(完全不隶属),0.33(有些不隶属),0.67(有些隶属),1(完全隶属)[36]。其中,30岁及以下较准为0,30—40岁较准为0.33,40—50岁较准为0.67,50岁以上校准为1;无资格证书为0,培训学校证书为0.33,初级与中级为0.67,高级及技师为1;薪酬水平在2500元以下校准为0,2501—3500元校准为0.33,3501—4500元校准为0.67,4501以上校准为1;工作时长在8小时以内校准为0,8—10小时校准为0.33,10—12小时校准为0.67,12小时以上校准为1;照护数量在5名及以下校准为0,6—10名较准为0.33,11—15名校准为0.67,16名及以上校准为1。

四、结果分析

1. 离职意愿单个前因变量的必要性和充分性分析

一致性高于0.9表明单个前因变量是结果的充分条件;覆盖率大于0.9 表明单个前因变量是结果的必要条件[11]。从表2可知,前因条件的一致性与覆盖率都小于0.9,表明单个前因变量对养老护理员工高、非高离职意愿的影响力都较弱。因此,需进一步分析高、非高离职意愿的前因条件组合。

2. 离职意愿的前因条件组合分析

(1)高离职意愿的前因条件组合分析。

通过对242个案例样本,采用fsQCA 2.5软件计算得到3种高离职意愿的前因条件组合,如表3所示。组合总体一致性为0.8285,表明在满足这3种条件组合的案例中,有82.85%的养老护理员工呈现高离职意愿,达到了一致性阈值大于0.8的要求。总体覆盖率为0.5494,表明这3种条件组合可解释54.94%的高离职意愿,解释效果理想。如表3所示,H1、H2、H3的覆盖率分别为20.59%、20.60%、25.17%,表明引致养老护理员工高离职意愿的路径具有多样性。

通过分析对比发现,H1、H2、H3中均存在高工作时长,表明高工作时长是激发养老护理员工高离职意愿的重要因素,这与大多数研究结论一致。此外,对于不同年龄段的养老护理员工,其离职意愿的前因条件组合明显不同。

对于高年段的养老护理员工而言,引发其高离职意愿的前因条件组合有两种类型,即H1、H3。H1、H3均反映工作资源与工作要求的不匹配;其中,H1表明长时间的工作使年长养老护理员工的身心资源损失相对较严重,此时若得不到相应的物质与情感资源的双重支持与弥补,其离职意愿较高;H3表明在高工作时长环境下,对于高技能水平的年长养老护理员工而言,情感资源的缺乏更容易触发其高离职意愿。

对于低年龄段的养老护理员工而言,引发其高离职意愿的前因条件组合有一种类型,即H2。H2表明低技能水平使其无法应对高工作强度,容易触发高离职意愿。并且,H2原始覆盖率最高,解释了结果变量的20.60%,反映了多数年轻养老护理员工由于能力与工作要求不匹配而产生高离职意愿的现状。

(2)低离职意愿的前因条件组合分析。

为了深入了解养老护理员工离职意愿,结合242个案例样本,对低离职意愿的原因进行分析。如表4所示,此外,组合总体一致性为0.8031,表明在满足这3种条件组合的案例中,有80.31%的养老护理员工呈现低离职意愿,达到一致性阈值大于0.8的要求。总体覆盖率为 0.4201,表明这三种条件组合可解释42.01%的低离职意愿,解释效果理想。

在以往的研究中,工作强度大、薪酬低与技能水平低容易引发高离职意愿[32-33,41]。然而,表4显示,三者均存在于低离职意愿的前因条件组合中,表明这三个因素不能独立解释养老护理员工的离职意愿,必须综合考虑其他因素。并且,与表3的结果对比,低离职意愿的前因条件组合不是高离职意愿前因条件组合的对立面,表明不能简单地将二者关系归结为“非此即彼”。

通过对比分析发现,NH1、NH2、NH3都包含高年龄与高组织支持感,表明在高组织支持的养老机构中,年长养老护理员工属于低离职意愿的群体。根据社会情绪选择理论,其原因可能在于随着年龄的增加,员工更加注重情感的满足[42]。NH1表明在低薪酬但高组织支持感的工作环境中,技能水平低且年长的养老护理员工具有低离职意愿。其原因在于受年龄与能力的限制,养老护理员工通过流动而增值的可能性低[43]。加之,机构给予的情感支持弥补了物质资源的缺失,从而其离职意愿较低。NH2表明在情感支持较多,但照护数量多的情况下,技能水平低且年长的养老护理员工具有较低的离职意愿。其原因不仅仅是年龄与能力的限制,以及组织情感支持的弥补,还因为照护数量是养老机构绩效考核的关键指标,为取得更高的薪酬,一些养老护理员工常常自愿承担更多的照护数量。NH3表明在低工作要求与高工作资源的环境中,年长养老护理员工的离职意愿较低。

此外,需要注意的是,低离职意愿的前因条件组合中存在不和谐的因素匹配,是养老服务事业发展过程中的隐患。一是,在NH1中,低薪酬与低技能水平同时存在,看似组织供给与员工能力达到匹配状态,但实际上,较低的薪酬难以激发员工的工作活力[27-28],影响养老护理质量。二是,在NH2中,低技能水平的年长养老护理员工以高照护数量作为获取高薪酬的代价,虽然其具有低离职意愿,但低技能水平与高照护数量同时存在,能力与工作要求未达到匹配状态,降低护理质量。

[8]BEATRICE V D H, PEETERS M C W, LE B P M, et al. Job characteristics and experience as predictors of occupational turnover intention and occupational turnover in the European nursing sector[J]. Journal of Vocational Behavior, 2018, 108(10):108-120.

[9]LEE T W,MITCHELL T R,HOLTOM B C,et al. The unfolding model of voluntary turnover?: replication and extension[J].Academy of Management Journal,1999,42(4): 450-462.

[10]EDWARDS J R,CABLE D M,WILLIAMSON I O,et al. The phenomenology of fit: linking the person and environment to the subjective experience of person-environment fit[J]. Journal of Applied Psychology,2006,91(4): 802-827.

[11]杜運周,贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(6):155-167.

[12]CHUANG A, SHEN C T,JUDGE T A. Development of a multidimensional instrument of person-environment fit: the perceived person-environment fit scale (PPEFS)[J]. Applied Psychology, 2016,65(1):66-98.

[13]EDWARDS J R. Person-environment fit in organizations: an assessment of theoretical progress[J]. Academy of Management Annals, 2008, 2(1):167-230.

[14]龙玉其. 民办非营利性养老机构护理人员供给困境与反思[J].社会保障研究,2017(5): 38-44.

[15]KNUDSEN H K,DUCHARME L J,ROMAN P M. Turnover intention and emotional exhaustion “at the top”: adapting the job demands-resources model to leaders of addiction treatment organizations[J].Journal of Occupational Health Psychology,2009,14(1): 84-95.

[16]KIM S,CHRISTENSEN A L. The dark and bright sides of personal use of technology at work: a job demands-resources model[J].Human Resource Development Review,2017,16(4): 425-447.

[17]BAKKER A B,HAKANEN J J,DEMEROUTI E,et al. Job resources boost work engagement,particularly when job demands are high[J].Journal of Educational Psychology,2007,99(2): 274-284.

[18]程志辉,胡筱菲,韩翼. 管理者如何运用人口特征来“慧眼识珠”———来自元分析的证据[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2017(3): 67-73.

[19]ZHANG W Y, MIAO R, TANG J P, et al. Burnout in nurses working in China: a national questionnaire survey[J]. International Journal of Nursing Practice,2020,20(4) 463-482.

[20]DEMEROUTI E, BAKKER A B, NACHREINER F, et al. The job demands-resources model of burnout[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3):499-512.

[21]COOKE F L,BARTRAM T. Guest editors introduction: human resource management in health care and elderly care: current challenges and toward a research agenda[J]. Human Resource Management,2015,54(5): 711-735.

[22]BAKERISWYL S,KRAUSE A,ELFERING A,et al. How workload and coworker support relate to emotional exhaustion: the mediating role of sickness presenteeism[J]. International Journal of Stress Management,2017,24(S1): 52-73.

[23]王笑天,李爱梅,熊冠星,等. 制造业一线员工的工作要求对离职倾向的影响及链式调节机制研究[J].管理学报,2016(8): 1193-1198.

[24]BROETJE S, JENNY G J, BAUER G F. The key job demands and resources of nursing staff: an integrative review of reviews[J]. Frontiers in Psychology, 2020,11(6):1-17.

[25]BAKKER A B,DEMEROUTI E. Job demands-resources theory: taking stock and looking forward[J].Journal of Occupational Health Psychology,2016,22(3): 273-285.

[26]李绍龙,龙立荣,贺伟.高管团队薪酬差异与企业绩效关系研究:行业特征的跨层调节作用[J].南开管理评论,2012(4): 55-65.

[27]KIM Y Y, KYOUNG S K, LEE Y G. A study of care workers wages and relevant factors in South Korea[J]. Healthcare, 2020, 8(2):1-11.

[28]GUAN Y, WEN Y, CHEN S X, et al. When do salary and job level predict career satisfaction and turnover intention among Chinese managers? the role of perceived organizational career management and career anchor[J]. European Journal of Work & Organizational Psychology, 2014, 23(4):596-607.

[29]EL A A,COLAIANNI G,PORTOGHSE I,et al.How organizational support impacts affective commitment and turnover among Italian nurses: a multilevel mediation model[J].International Journal of Human Resource Management,2014,25(9): 1185-1207.

[30]BENDERS J. The later,older and more engaged: the mediating role of age-linked resources on work engagement[J]. Human Resource Management,2017, 56(5): 731-746.

[31]PARK D C,LAUTENSCHLAGER G,HEDDEN T,et al.Models of visuospatial and verbal memory across the adult life span[J].Psychology and Aging,2002,17(2): 299-320.

[32]何麗. 民营制造业企业技能人才离职倾向调查研究[J].科研管理,2017(4): 365-372.

[33]杨明,温忠麟,陈宇帅. 职业胜任力在工作要求——资源模型中的调节和中介作用[J].心理科学,2017(4): 822-829.

[34]HEIJDEN B V D, MAHONEY C B, XU Y. Impact of job demands and resources on nurses burnout and occupational turnover intention towards an age-moderated mediation model for the nursing profession[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2019,16(11): 1-22.

[35]KRISTOF A L,ZIMMERMAN R D,JOHNSON E C. Consequences of individuals fit at work: a meta-analysis of person-job,person-organization,person-group,and person-supervisor fit[J].Personnel Psychology,2005,58(2): 281-342.

[36]伯努瓦·里豪克斯,查尔斯·C.拉金.QCA设计原理与应用:超越定性与定量研究的新方法[M]. 杜运周,等

译.北京:机械工业出版社,2017.

[37]EISENBERGER R, FASOLO P, DAVIS-LAMASTRO V. Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation[J]. Journal of Applied Psychology, 1990, 75(1):51-59.

[38]MOBLEY W H, HORNER S O, HOLLINGSWORTH A T. An evaluation of precursors of hospital employee turnover[J]. Journal of Applied Psychology, 1978, 63(4):408-414.

[39]MARX A,DUSA A. Crisp-set qualitative comparative analysis (csqca),contradictions and consistency benchmarks for model specification[J]. Methodological Innovations Online,2011,6(2): 103-148.

[40]RAGIN C C. Set relations in social research: evaluating their consistency and coverage[J].Political Analysis,2006,14(3): 291-310.

[41]程廣帅,舒施妙.基层计生专干的离职意愿及其影响因素——基于湖北、山东、甘肃三省调研数据[J].人口与经济,2017(3):119-126.

[42]HEBSON G, RUBERY J, GRIMSHAW D. Rethinking job satisfaction in care work: looking beyond the care debates[J]. Work, Employment and Society. 2015(29):314-330.

[43]CHANG P F, CHOI Y H, BAZAROVA N N, et al. Age differences in online social networking: extending socioemotional selectivity theory to social network sites[J]. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 2015, 59(2):221-239.

[44]张驰,郑晓杰,王凤彬.定性比较分析法在管理学组合研究中的应用:述评与展望[J].外国经济与管理,2017(4):68-83.

[45]HOM P W,LEE T W,SHAW J D,et al. One hundred years of employee turnover theory and research[J].Journal of Applied Psychology,2017,102(3): 530-545.

[责任编辑 刘爱华]