家庭因素对性别工资差异的影响

2021-06-22张芬何伟

张芬 何伟

摘 要:随着职业性别隔离现象不断减少、男女受教育水平和教育收益率的逐步收敛,人力资本、职业和行业分布已经无法解释我国性别工资差异不断扩大的趋势。从家庭出发,考察婚姻、家务劳动分工和子女这些典型的家庭特征因素对性别工资差异的影响,运用2016年CFPS数据,在解决内生性问题的条件下,

研究结果表明:婚姻通过增加女性家务劳动时间和子女间接影响女性工资,家务劳动时间和母亲身份对女性工资率具有显著的惩罚效应,女性平均每周承担家务劳动17小时,这导致其周工资率减少34%,子女降低母亲8.5%的周工资率;相对于未婚女性,已婚女性每周多做7小时家务,这降低了她们14%的周工資率。男性则存在婚姻溢价效应。

Oaxaca分解也显示,家庭特征,尤其是家务劳动时间,是性别歧视之外导致性别工资差距的主要原因。本文按收入阶层的异质性分析表明,家庭特征可能引起低收入阶层更大的性别工资差异。本文的分析还显示,家务劳动对男性和女性具有门槛效应,且阈值位于10.5小时左右。

关键词:家庭;性别工资差异;惩罚效应;婚姻溢价

中图分类号:C913.14 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2021)02-0084-19

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.014

收稿日期:2020-07-11;修订日期:2020-12-15

基金项目:教育部人文社会科学规划基金项目“母婴代际健康联系与减贫:测算、作用机制和政策选择”(19YJA790113);中央高校基本科研业务费专项基金、武汉大学人文社科自主科研项目“健康不平等与收入不平等的动态联系和作用机制研究”(2018QN018)。

作者简介:张芬,武汉大学经济与管理学院副教授;何伟,武汉大学经济与管理学院研究生。

The Impact of Family Factors on Gender Wage Differentials:

Empirical Analysis Based on CFPS Data

ZHANG Fen, HE Wei

(School of Economics and Management,Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract:With the decrease of occupational gender segregation, the gradual convergence of educational level and the rate of educational return between men and women, the distribution of human capital, occupations and industries can no longer explain the trend of increasing gender wage difference in China. From the respective of family, this paper examines the influence of marriage, the division of housework and the typical family characteristics of children on the gender wage difference. Using the 2016 CFPS data, under the condition of solving endogenous problems, this paper found that marriage indirectly affects womens wages through increasing their children and domestic working hours, and domestic working hours and motherhood have significant positive effects on womens wage rates. Women work 17 hours housework per week on average, which reduced their weekly wage by 34%. Children reduce mothers weekly wage by 8.5%. Compared to unmarried women, married women work an extra seven hours of housework per week, reducing their weekly wage rate by 14%. As for men, there is a “marriage premium” effect. Oaxaca decomposition also shows that family characteristics, especially domestic working hours, are the main reasons of the gender wage gap in addition to gender discrimination. According to the heterogeneity analysis of income class, family characteristics may cause greater gender wage difference in low income class. The analysis also shows that housework has a threshold effect on both men and women, and the threshold is about 10.5 hours.

Keywords:family;gender wage gap;punishing effect;marriage premium

一、引言

性别工资差异是劳动力市场歧视的基本形式,一直是一个重要而有意义的研究领域。2020年世界银行发布报告《性别红利有多大?——衡量性别不平等的部分影响与成本》指出,假如女性的薪酬与男性相同,全球人力资本财富可增加约1/5,女性的人力资本财富可增加一半以上;通过缩小终身劳动收入方面的男女差距有望为全球带来172万亿美元的“性别红利”[1]。各国政府与国际机构都致力于解决这一问题。性别平等战略是欧盟委员会为“建立平等的欧盟”所提出的首个战略。十九大报告中,习近平总书记也再次提出,坚持性别平等是我国的基本战略国策。然而,根据2015年世界经济论坛发布的《全球性别差距报告》,女性的平均薪水仍然只略高于男性平均工资的一半[2]。国际劳工组织2018年底发布的《2018/2019全球工资报告》也显示,在全球范围内,女性月平均收入比男性少约20%;在中国,女性和男性的月平均收入相差19%[3]。导致性别工资差距近1/5背后的因素是什么?

多年来,许多研究揭示了性别工资差异形成的部分原因。但现有研究仍然无法解释两个困惑:一是伴随着男女性在市场参与、教育等诸多领域的趋同,性别工资差异却迟迟未能缩小;部分研究发现,我国性别工资差距有扩大的趋势[4]。二是传统工资方程中的变量似乎不再能解释性别工资差异。性别工资差异可以分解为性别特征效应和系数效应(也称歧视效应)。随着职业隔离现象不断减少[5]、男女性受教育水平不断趋同、女性的人力资本回报率高于男性等现象的发生[6],能被特征效应所解释的性别工资差异部分越来越小,歧视效应的解释力度越来越大。由于工资方程中可能存在遗漏变量,将男女性别特征无法解释的部分全归于性别歧视也只是无奈之举,这一方法会导致性别歧视的解释力被高估。

“婚姻”可能在性别工资差距中扮演了重要的角色。来自美国国家经济研究局(NBER)的报告发现女性在选择职业时会受到母亲这一身份及其家庭的影响,母亲这一身份对女性而言是“经济惩罚”[7]。婚姻、子女、家务劳动等家庭要素减少了女性可分配于工作的时间和精力,使得女性在劳动力市场中处于竞争劣势,引起性别工资差异,而这又反向影响了女性的婚姻和生育决策[8-9]。事实上,尽管劳动力市场中男女双方在人力资本、劳动参与率、教育回报率、职业分布等领域逐渐趋同,家庭内部却依旧呈现明显的 “经济支柱/家庭主妇” 的传统主义模式[10]。第三期中国妇女社会地位调查显示,2010年城镇女性工作日平均家务劳动时间是男性的2.3倍,农村则为2.8倍[11]。婚姻、子女和家务劳动等家庭因素真的导致了女性在劳动力市场中处于劣势吗?家庭因素是男女性别工资差异的主要原因吗?它能在多大程度上解释性别工资差异?这些问题的回答不仅对于性別工资差距的研究具有重要的理论启示意义,对如何实现我国性别平等战略具有重大的现实指导意义,也有助于我们更好地理解结婚率下降、离婚率上升、生育意愿下降等家庭结构的变化。

二、文献综述

早在20世纪七八十年代,发达国家就开始研究家务劳动、婚姻与子女等家庭因素对性别工资差距的影响。17项发达国家的实证研究成果显示,周家务劳动时间上升一小时会给女性带来0.21%—3%的工资下降[12]。家务劳动对男性的影响没有一致的结论,但总体可以认为家务劳动对女性的惩罚效应大于男性。将家务劳动加入工资方程,性别工资差异中可以由性别特征解释的部分大大增加,从29.1%上升到43.4%[13]。

婚姻主要通过专业化(specialization)和选择性(selection)影响男女性工资[14]。专业化是指配偶中的一人专门从事劳动力市场工作,而另一人专门从事家庭工作;选择性是指经济上成功的男性会被选中结婚,或者有前途的男性更有可能结婚,在这种情形下,已婚人群和未婚人群在与收入相关的特征中会存在差异。贝克尔(Becker)率先从精力分配和人力资本的角度构建了家庭的专业化分工导致性别工资差异的理论模型[15]。随后也有理论模型证实了家庭的专业化分工会导致男女劳动力市场上的差异,而劳动市场上的差异又强化了家庭分工,从而形成恶性循环[16-17]。男性存在婚姻溢价得到学界广泛的认同。有研究发现已婚男性的收入比未婚男性多10%—40%[18],并且男性的婚姻溢价随着婚龄的延长存在累积性[19]。婚姻对女性影响的研究结论则并无定论,部分研究发现婚姻对女性具有显著的负向影响(又称为“诅咒效应”)[20],但也有研究发现婚姻对女性的工资具有正向影响[21], 或者婚姻对女性没有显著影响[22]。

子女对工资的影响常用于解释家庭工资差距(family gap)。家庭工资差距指母亲的工资低于无子女的女性[23],它是性别工资差距的组成部分。大多研究发现子女会负向影响母亲的工资,并认为生育及抚养子女引发的劳动中断或者从事兼职工作是子女影响家庭工资差距以及性别工资差异的主要路径[24-25]。考虑到子女对女性工作参与决策的重要影响,工资差距可分组为由于劳动中断引起的工资差距(interruption wage gap)和由于男女特征差异引起的性别工资差距(gender wage gap),而子女是母亲劳动力中断的重要原因[26]。近年来,部分研究也发现存在着子女对男性的轻微工资溢价效应,但这一结果对回归方程的选择非常敏感[27-28]。

中国国内主要从以下角度分析性别工资差异原因:行业隔离、职业分割、性别歧视、市场化和贸易等。在家庭因素中,有关婚姻对我国性别工资差距影响的文献相对较多。张玉萍等人认为已婚女性和母亲会面临严重的性别歧视[29]。孙良媛等发现由单身到已婚的转变会使女性接受培训的概率下降72%,因而也降低了婚后女性获得高工资的可能[30]。但也有部分研究显示国内女性存在婚姻升水现象[31-32]。关于子女,国内研究大多作为控制变量,鲜少主要从子女的角度解释性别工资差距。纪韶、王珊娜认为婚姻和生育为女性带来家务劳动和儿童照料,特别是女性在生育后往往大幅增加对家庭的投入,最终引起性别工资差距[33]。

国内就家务劳动对性别工资差距影响的研究较少,且结论不一致。齐良书和董晓媛利用2008 年国家统计局调查数据研究得出,家庭劳动同时对女性和男性收入产生程度大致相当的负向影响,并且能解释男女收入差距的27%左右[34]。卿石松和田艳芳利用1997—2011年CHNS的数据建立固定效应面板模型,发现总家务劳动时间对男女性收入都没有显著影响,仅购买食品和做饭这两项日常的“典型的女性”家务劳动

对男性工资有显著负向影响[35];肖洁运用第三期中国妇女社会地位调查数据,发现家务劳动对已婚男性和女性的劳动收入具有相同程度的惩罚效应和门槛效应[36]。

国内现有文献主要有以下问题:第一,对家庭因素的考虑不全面,这会低估家庭因素对性别工资差距的解释力度,也无法探究各家庭因素的相对作用。第二,没有解决家务劳动的内生性问题。与本文最相近的文章是王珊娜2018年的研究,她曾分别探究了“婚姻”、“子女”和“家务劳动”因素对中国城镇性别工资差异的影响[37]。本文则考虑将“婚姻”、“子女”、“家务劳动”同时纳入回归方程,这允许我们比较和分析三个变量在性别工资差异中的相对作用。总之,全面考虑家庭内婚姻、子女、家务劳动三者因素的文献较少,加之现有实证研究的不足以及结论的不一致,家庭特征对性别工资差距的影响有待进一步检验。

三、实证模型及变量描述

基于国内外的研究可知,家务劳动、婚姻和子女是影响个人工资的重要变量。家务劳动可能通过精力分配、工作时间、人力资本投资等途径影响个人工资;婚姻通过专业化和选择性影响个人工资;子女影响个人的劳动决策。为解释性别工资差异,本文基于明瑟收入方程,建立个人工资模型:

lnwagei=α+β0houseworki+β1marriagedi+β2child+β3Xi+ui(1)

ui=μi+vi(2)

其中,lnwage为被解释变量,表示个人周工资对数。housework为周家务劳动时间,marriaged代表婚姻,child表示子女,三者为本文的核心解释变量。X为控制变量,结合现有文献,本文选取人力资本、地区、部门、行业等变量,下标i表示男性或者女性。

家务劳动时间housework和个人收入可能是联合决定的,随着女性收入的提高,其家务劳动量可能会相应减少[38]。个人收入方程还可能遗漏了相关变量,比如“野心”、“能力”等。因此,在方程(2)中,扰动项u由内生性问题导致的偏误μ和真实扰动项v两部分组成。对于内生性问题,本文沿用莫玮俏、叶兵的做法[39],将个人所在区县分性别的平均家务劳动时间作为工具变量。

将婚姻这一变量纳入工资方程会使我们面临一些问题:一是选择性偏误,婚姻是个人选择的结果,已婚和未婚群体在与收入有关的个体特征上存在差异,因而OLS回归得到的系数是有偏的。我们在工资方程中控制了人力资本、地区、部门,这有助于减轻我们的担忧。二是共线性问题,婚姻与周家務劳动时间和子女存在明显的相关性。婚姻带来家庭分工,可能通过家务劳动这一途径影响个人工资;同时已婚群体也会面临生育决策。本文通过逐步加入上述三个变量来判断共线性问题是否造成严重偏误,这还可以帮助我们讨论不同家庭要素对性别工资差异的相对作用。

本文的数据来自2016年中国家庭追踪调查(CFPS),该数据库包含影响个人工资的主要变量以及个人在工作日和休息日承担的家务劳动。与既往研究保持一致,收入只考虑工资性收入,删去以下数据:年龄小于18或大于60岁,受访时在学,受访时已退休或者未就业,工作日家务劳动时间、休息日家务劳动时间、月工资收入、周工资率小于0的数据,受访时从事农林牧渔行业(第一产业)。最终得到男性观测值1980个,女性观测值1584个。为避免异常值的影响,对工作日家务劳动时间、休息日家务劳动时间、月工资收入都进行上下1%缩尾处理。相对于其他可公开获取的数据,CFPS优势在于数据年份较新且家务劳动时间的数据真实性较高。

为了与家务劳动时间的度量区间保持一致,因变量采用周工资率对数lnwage。鉴于CFPS没有周工资率数据,本文利用个人主要工作的月工资收入计算出周工资率:周工资wage=主要工作月工资收入/4,其中主要工作月工资收入指:扣除税和五险一金,主要工作的平均月工资。同时,为便于与现有研究进行对比,将个人周家务劳动时间housework定义为一周内个人花费在不包括照看子女的其他所有家务上的劳动时间,等于工作日和休息日家务劳动时间的加权平均(5*工作日家务劳动时间+2*休息日家务劳动时间)。

婚姻变量为哑变量,如果受访者已经结婚或者同居则取1,未婚、离异、配偶去世则取0。同居已经逐渐成为一种重要的家庭结构,将同居视为已婚,更能代表个人的生活状态。样本中,已婚女性的平均工资是未婚女性的88%;已婚男性的平均工资是未婚男性工资的102%,同时已婚群体性别工资差距较未婚群体更为严重。子女child也为哑变量,有子女取1,没有则取0。

控制变量包括受教育年限(edu)、潜在工作经验(experience)、潜在工作经验平方(experiencesquare)、现职工作年限(tenure)、现职工作年限的平方(tenuresquare)、东部地区(east)、中部地区(middle)、户口(census)、部门(state)、党员(political)、第二行业(industry)。

受教育年限、潜在工作经验及其平方、现职工作年限及其平方这五个变量衡量了个人的人力资本。参照黄志岭、姚先国

的研究[40],受教育年限可由个人最高学历推算得出,即小学、初中、高中/中专/技校/职高、大专/大学本科、硕士/博士的受教育年限分别为6、9、12、16、19年。随后根据年龄和受教育年限推算出个人的潜在工作经验[35],具体做法是对于学历为初中及以下的个人,测算他们的总工作年限为年龄减去16,因为按照劳动法需要年满16岁才能参加工作,则潜在的工作经验等于年龄直接减去16;而学历高于初中的,按照正常情况将个人学历折算为受教育年限后,潜在工作年限的计算方法为:潜在工作年限=年龄-受教育年限-6。生育和抚养子女可能会导致个人尤其是女性出现劳动力中断,因而使用潜在工作经验会错估人力资本和其他变量的回报率[41], 现职工作年限及其平方有助于缓解这一担忧。

东部地区(east)、中部地区(middle)和户口(census)控制地区因素。参照政府对东部、西部和中部的划分,控制省份的虚拟变量为东部地区(east)和中部地区(middle),参照组为西部省份。非农业户口,census取1;农业户口则取0。

部门(state)控制公有制门和非公有制部门之间的差异,尹志超、甘犁发现公共部门和非公共部门之间存在显著的工资差异[42],因而使用虚拟变量公共部门(state)控制部门因素,个人属于国有企业、党政机关和事业企业取0,属于其他企业则取1。党员(political)控制个人的社会资本,是党员取1,不是则取0。第二产业(industry)控制行业因素。行业隔离是男女性别工资差异的主要原因之一[43]。将所有行业分为第二产业制造业和第三产业服务业(第一产业的样本已删去)。第二产业(industry)为虚拟变量,从事第二产业取1,第三产业则取0。

为解决“周家务劳动时间”和“小时工资率”之间的内生性问题;本文选择按性别分个人所在区县的家务平均劳动时间(男性的工具变量为所在区县内所有男性的家务平均劳动时间,女性为所在区县内所有女性的家务平均劳动时间)作为工具变量。

表1给出了所有变量的具体解释和描述统计性结果。女性周工资率对数比男性低0.31;女性和男性的周家务劳动时间分别为11.91小时和7.36小时。大部分男性和女性都处于已婚状态,且有子女。女性受教育年限与男性大致相当,但年龄比男性小1.7岁。同时,女性潜在工作经验与现职工作年限略小于男性。男女性的地区、党员、部门和行业分布大致相同。

2.家务劳动时间=5*工作日家务劳动时间+2*休息日家务劳动时间;

3.受教育水平由个人最高学历推算得出,即小学、初中、高中/中专/技校/职高、大专/大学本科、硕士/博士的受教育年限分别为6、9、12、16、19年;

4.工作经验由年龄和受教育年限推算得到。

四、回归结果及分解分析

为了探究家庭因素对性别工资差异的影响,我们先对方程(1)进行回归,得到每个变量的回归系数;然后进行Oaxaca分解,计算家庭因素对性别工资差异的解释力度。我们还进行了一些稳健性检验:使用“工作日家务劳动时间”代替“周家务劳动时间”避免该主要解释变量的统计偏误;鉴于“周家务劳动时间”是一个截断数据,使用Tobit模型来估计2SLS的第一阶段。

1. 基本回归结果

运用2016年CFPS的数据,使用“按性别分县平均家务劳动时间”作为工具变量,基于工资方程(1)进行实证研究,表2、表3分别给出了女性和男性的工资方程回归结果。其中,第(1)—(3)列为了探究家庭要素的相对作用,逐步纳入三个主要解释变量,第(4)列考虑到可能存在异方差问题,OLS估计使用稳健标准误,同时使用GMM估计代替2SLS进行回归。结果显示,所有控制变量的结果均基本符合理论预期。受教育年限的符号为正;潜在工作经验和现职工作年限对周工资率有边际递减的正效应;东部地区的工资显著高于西部地区;户籍对男女性没有显著影响;公共部门的工资高于非公共部门;女性党员的工资高于非党员,党员对男性没有显著影响;制造业的工资显著高于服务业。

表2第(4)列的回归结果显示:“周家务劳动时间”和“子女”对女性工资具有显著的负向影响,在加入“子女”后,“婚姻”的回归系数明显减小,且转为不显著,这说明尽管婚姻并不直接影响女性工资,但会通过随之增加的“家务劳动”和“子女”两方面因素对女性工资产生间接影响。且子女因素降低了母亲8.5%的周工资率;女性平均每周家务劳动时间约为17小时,这导致其周工资率减少34%。发达国家中,周家务劳动时间上升一小时会给女性带来0.21%—3%的工资下降[46],我们的结论显示,中国也位于这一区间(2.07%)。

表3第(4)列的回归结果则显示,男性存在婚姻溢价效应,“子女”对男性的影响虽然为负,但系数小,且不显著;这些与现有结论基本一致。“周家务劳动时间”对男性有显著的负向影响,但没有通过内生性检验。对比表2和表3,男女人力资本回报率的大小基本相等,但家庭特征的系数存在明显差异,表明“婚姻”和“子女”对男女性具有不同的作用:男性存在婚姻溢价效应,子女对女性具有经济惩罚效应,这既与家庭分工有关,结婚尤其是生育子女后,女性将更多的时间和精力放在家庭,但男性却能从中受益;也说明了一个细微的事实:对女性而言,“子女”的存在比婚姻更加重要,影响也更加直接和明显。家务劳动对女性工资的负向效应在使用2SLS前后均大于男性,这可能与男女性从事的家务劳动类型有关[47],又或者家务劳动具有门槛效应,只有劳动时间到达一定门槛,个人才无法兼顾生活与工作[48]。

2. 性别工资差异的分解分析

瓦哈卡(Oaxaca)認为性别工资差异分解为可以由个人性别特征解释的部分和无法由个人特征解释的部分,其中无法解释的部分被认为是歧视,从而可以衡量出歧视的大小[49]。具体表示为:

ln(m)-ln(f)=

(′m-′f)β′f+′m(β′m-β′f)

=(′m-′f)β′m+′f(β′m-β′f)(3)

其中,m、′m、β′m分别表示男性工资均值、工资方程中各解释变量均值组成的向量、工资方程各系数估计值组成的向量;下标为f对应女性。其中,第一排右侧的式子以女性的系数估计值β′f作为无歧视时的系数估计值,第二排的式子以男性的系数估计值β′m作为无歧视时的系数估计值。

(′m-′f)β′f和(′m-′f)β′m表示个人特征可以解释的性别工资差异,即特征效应;′m(β′m-β′f)和′f(β′m-β′f)为系数差异解释的部分,即系数效应或性别歧视。

为避免不同分解基准所导致的解释程度差异,本文采用以下形式:

ln(m)-ln(f)=

β′f+β′m2(′m-′f)+′m+′f2

(β′m-β′f)(4)

该式右边第一项表示特征效应,第二项表示系数效应。

表4给出了性别工资差异的分解结果。结果显示,在不考虑家庭因素时,所有变量特征效应的解释力度都很小,性别工资差距基本是由劳动力市场对人力资本的性别歧视所引起;将家庭特征纳入回归方程,并解决内生性问题后(第四列)发现,家务劳动的特征效应解释了12.8%的性别工资差距,占总特征效应的73%,家庭因素的特征效应解释了13.3%的性别工资差距,占总特征效应的75%。

在逐步加入“婚姻”、“子女”,“周家务劳动时间”,以及解决内生性问题后,特征效应对性别工资差异的解释力度也逐渐加强。

即使考虑到家庭要素,性别工资差异中仍有82%的部分无法使用性别特征差异来解释,家务劳动、婚姻和子女的系数效应分别解释了35%、20%和19%的性别工资差距,三项之和占总系数效应的90%。瓦哈卡将系数效应称之为“性别歧视”[49],家庭要素引起的性别歧视在理解性别工资差异中具有重要作用。但工资方程中,家庭要素的系数差异不完全是由劳动力市场的性别歧视所致。部分研究发现,“周家务劳动时间”对男女性回归系数的差异可能是由门槛效应或者家务劳动类别所导致。“子女”和“婚姻”的系数差异也部分由男女性的生理差异所引起,为了生育,女性必然会有一段时间的劳动力中断。因而,可以将第四列中各家庭要素特征效应的解释比率视作下限。

第四列“含婚姻与家务劳动”,将表3的第五列与表4的第三列回归结果进行分解;

2.人力资本指受教育年限、工作经验及其平方、现职工作年限及其平方这五个变量,地区指东部地区、中部地区和户口这三个变量,部门指公共部门这一变量,社会资本指党员这一变量,行业指第二产业这一变量。

3. 稳健性检验

(1)工作日的家务劳动时间。

前面我们假设周家务劳动时间=5*工作日家务劳动时间+2*休息日家务劳动时间。但是CFPS中工作日和休息日是针对受访者而言的工作日和休息日,并不是日历意义上的工作日。所以,部分受访者可能并不满足这一假设。此外,在休息日,个人可以更加灵活地安排自己的时间,工作日家务劳动的机会成本大于休息日,因而使用“工作日家务劳动时间”或许更能衡量家务劳动对个人工资率的影响。使用“工作日家务劳动时间”度量家务劳动进行稳健性检验,表5的结论与表2、表3基本一致:周家务劳动时间和子女对女性的周工资率具有显著的惩罚效应,且工作日家务劳动时间对男性的惩罚效应仍然小于女性;婚姻对男性的周工资率具有正向效应。

(2)使用Tobit模型估计2SLS的第一阶段。

在表2、表3的主要回归方程中,我们使用OLS估计GMM第一阶段回归结果。但“周家务劳动时间”是一个截断数据:周家务劳动时间必须大于等于0。使用Tobit模型估计GMM的第一阶段更为合理。

有鉴于此,这里采用更换模型的方法来进行稳健性检验,具体方法为将GMM模型中第一阶段的估计方法由OLS改

为Tobit。表6的回归结果显示,这一改变基本不会影响我们的结论。

五、进一步讨论

前面表2中回归结果显示,如果不考虑子女和家务劳动,势必会高估婚姻对性别工资差异的影响力。在婚姻、子女、家务劳动这三个家庭特征因素中,为什么加入子女和家务劳动之后会弱化婚姻对性别工资差异的影响?是否婚姻本身并不具备对性别工资差异的影响力,而伴随婚姻而来的家务劳动分工和子女因素才是决定因素?本文将基于对这三大家庭特征因素之间相关关系的深入探讨,进一步剖析家庭特征中性别工资差异的主导因素。同时,不同收入阶层的偏好、生活和行为习惯各有不同,因此家庭特征与性别工资差异之间的关系可能也存在异质性。我们使用分位数回归分析了不同收入阶层下家庭因素与性别工资差异的关系。最后,我们还检验了家务劳动的门槛效应,这帮助我们理解为何家务劳动对男女性有较大的影响差异。

1. 婚姻、子女、家务劳动的相关关系

2.已婚指在婚或者同居,未婚指未婚、离异、配偶去世;

3.工作日家务劳动时间和休息日家务劳动时间经过上下1%缩尾处理。

表7展示了這三个变量的相关关系,结果显示:未婚女性平均每周比男性多从事大约3小时的家务,而已婚女性平均每周比男性多9小时用于家务,结婚后男女性分别增加1小时和7小时的家务劳动,这说明婚姻促进了家庭内部分工和劳动专业化。根据CFPS得到的我国男女家务劳动的时间分配与发达国家相似,美国已婚女性分配在家务劳动上的时间是已婚男性的1.7倍[50],我国这一数据为1.83倍。婚姻还与生育密切相关:样本中婚姻和子女相关系数为0.7;95%左右的已婚人群需要抚养子女,如此高的数字暗示多数夫妻婚后需要考虑生育问题。29%的未婚女性有子女,比男性多10%,这可能源于夫妻离婚后子女多跟随母亲,或者未婚先孕。

家庭特征因素中,婚姻、家务劳动时间、子女三个要素对性别工资差异的影响并不是并立的,而是相互干扰,“婚姻”会带来“子女”和“家庭分工”。表8进一步给出了按婚姻、子女分的明瑟工资方程回归结果。显见,家务劳动对女性工资的负面影响并不会随着婚姻与否有着明显差异,说明婚姻并不会直接对女性工资产生负面影响,但“婚姻”可以通过增加“家务劳动时间”间接影响女性工资;相对于未婚女性,已婚女性每周多做7小时家务,这降低了她们14%的周工资率。“家务劳动”对无子女男性无影响,其原因可能是这部分男性的家务劳动时间较短,未达到门槛值。值得注意的是,“子女”只对已婚女性显著影响为负;“婚姻”只对有子女男性产生溢价效应,这似乎显示只有在“婚姻”和“子女”的联合作用下它们才会对男女性工资产生负向影响,而差异在于“子女”对女性作用更直接,而“婚姻”对男性作用更直接。这可能是多种原因导致的:未婚但需要抚养子女的女性需要具备更高的劳动力素养,或者这些女性需要投入更多的时间和精力去工作以便更有能力抚养子女;有子女的已婚男性由于需要抚养子女可能更专注于工作。本文由于样本量有限且仅为截面数据,上述问题还有待进一步研究。事实上,本文样本中95%左右的已婚人群需要抚养子女,因而至少可以合理猜测婚姻可能通过“子女”间接影响女性工资。使用1982年索贝尔(Sobel)提出的Z变量检验“婚姻”为女性带来家务劳动的中介效应,p值为0.03;检验“婚姻”为女性带来子女的中介效应,p值为0.00,表明存在中介效应。

2. 不同收入阶层的家庭特征与性别工资差距

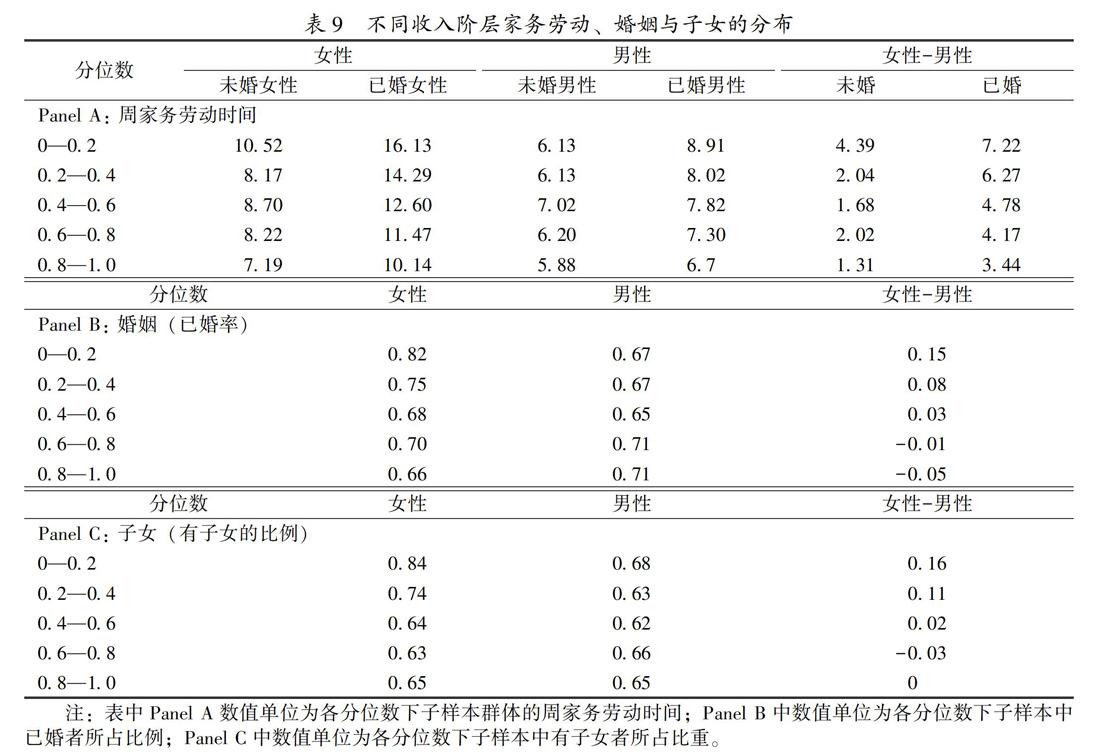

不同收入阶层中,家庭特征与性别工资差距关系的异质性可能源于两种原因:一方面,男女家庭特征差异随收入分布而变化,这可以理解为不同收入组之间的特征差异;另一方面,家庭特征对男女工资率的影响系数之差随收入分布而变化,这可以理解为不同收入组之间的系数差异。表9显示,两性周家务劳动时间之差随着工资率的上升而下降,其中已婚群体下降速度更快。女性已婚率随收入增加而降低,男性则相反;女性有子女的概率随收入增加而降低,男性有子女的概率随收入无明显变化。家务劳动、婚姻和子女在不同收入阶层的分布差异会进一步导致中低层收入的两性面临更大的性别工资差距。

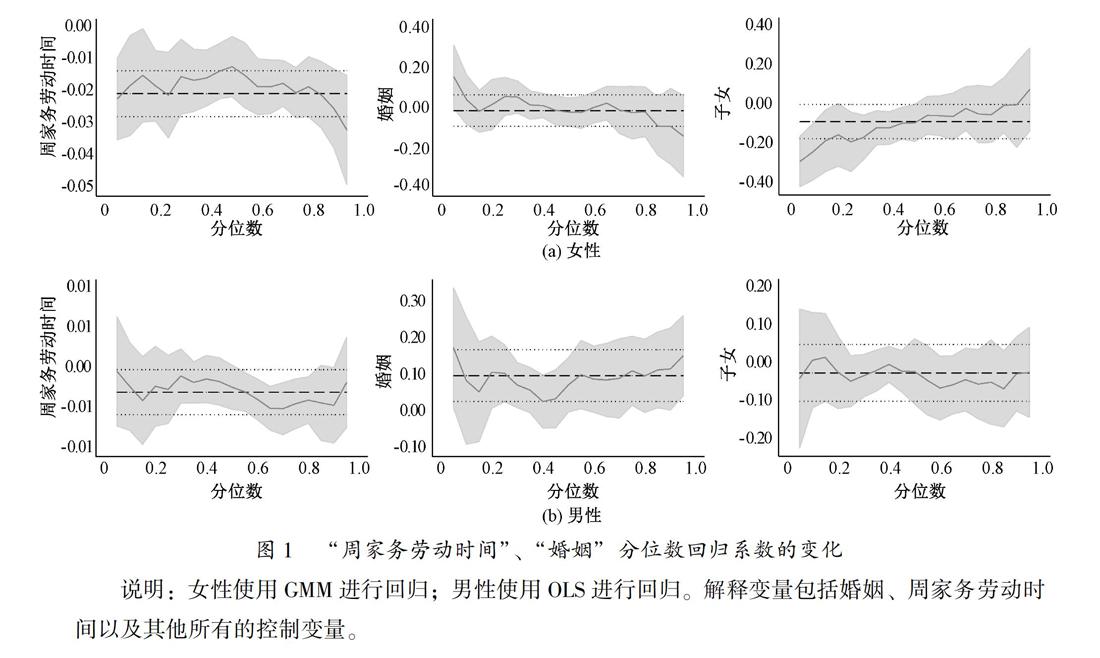

在不同收入阶层,家庭特征对工资率的影响可能具有差异。图1显示,在周工资率不同分位点上,周家务劳动、婚姻对两性工资的影响基本维持稳定。不过在分位数位于0.8以上

时,女性受到的家务劳动负向效应迅速增大,婚姻的负向效应也有一定程度扩大,在收入较高时,女性的时间成本更为昂贵。子女对女性工资率的系数随工资分布而显著变化,从-0.2左右线性上升,接近甚至超过0;低收入阶层的女性受到子女的负影响更明显。

总体而言,家庭特征与性别工资差距的关系确实在不同收入阶层的人群中有所差异。相对于高收入阶层,低收入阶层男女性家务分工更不平等,更多的女性生育子女,且子女对女性的负向效应在低收入阶层也更为明显,所以家庭特征可能引起低收入阶层更大的性别工资差异。

3. 家务劳动的门槛效应

基本回归(见表2、表3)中,我们发现男女两者的家务劳动系数大小相差数倍,一个可能的原因是:男性的周家务劳动时间没有到达门槛,尤其是在婚姻导致家庭分工后,已婚男女面临更大的家务劳动时间差距。将家务劳动时间进行分组,在相同的周家务劳动时间段内,家务劳动时间对男女两者工资率的回归系数大小相等,则说明门槛效应是家务劳动时间对男女性惩罚效应不同的主要原因。根据样本中男女性的平均周家务劳动时间对个人进行分组。在最终的样本中,女性平均每周劳动14小时家务,我们将“周家务劳动时间”分为以下4个部分:0—7小时、7—14小时、14—21小时、21小时以上。男性平均每周劳动9小时家务,我们将“周家务劳动时间”分为以下4个部分:0—3.5小时、3.5—7小时、7—10.5小时、10.5小时以上。

表10显示,使用男性女性样本均值对家务劳动分组时,男女性周家务劳动时间小于10.5小时时,回归系数不显著,大于10.5小时时,回归系数显著。家务劳动确实对男性和女性具有门槛效应,且阈值位于10.5小时左右,仅使用女性样本均值分组未能出现类似结果,原因在于该分组跨度过大。但是在各个分组下,“周家务劳动时间”对男性工资率的负向效应仍普遍小于女性,门槛效应只能部分解释男女“周家务劳动时间”系数的差异;剩下的差异可能由男女性家务劳动的类型或者男女性某些本质特征所决定。值得注意的是婚姻导致女性家务劳动时间均值从11小时增加至17小时,远高于门槛值,这也证明了婚姻虽然不会直接影响女性工资,但在解释性别工资差异中仍然具有重要意义。

六、结论和政策启示

性别平等是一个重要话题,具有广泛的社会意义。性别平等的推进并非一帆风顺,第三期中国妇女社会地位调查显示,认同“男人应该以社会为主,女人应该以家庭为主” 的男女比例分别为61.6%和54.8%,比2000年分别提高了7.7和 4.4个百分点,传统的家庭分工模式和观念并未改变。本文试图从家庭角度探究性别不平等的重要组成部分——性别工资差异的原因。本文的主要结论有:①在“婚姻”、“子女”和“家务劳动”这三个主要的家庭特征变量中,“家务劳动”的特征效应对性别工资差距具有较大解释力度,且不解决内生性问题会低估家务劳动时间对性别工资差距的解释力度;家庭要素引起的性别歧视在理解性别工资差异中具有重要作用。②“婚姻”并不直接影响女性工资,但会通过伴随婚姻而來的家庭内部劳动分工差异及婚后子女的生育间接影响女性工资。

③家庭特征可能导致低收入阶层面临更大的性别工资差距。

④部分男女性“周家务劳动”的系数差异可由门槛效应加以解释。

本文的分析结果表明,在组建家庭时,女性不成比例地承担了收入减少的压力,这种差距和文化有一定关系,也和企业与社会在重视并支持育儿及提高家庭和工作兼容性的各类政策支持不足

有关。政府应出台各种政策,进一步加强制度保障,解决男女就业和职业发展中的不平等,以提高女性的经济参与,促进女性就业,为女性提供平等的就业权利,尤其要关注低收入女性群体的就业保障问题。在职场上,女性应该拥有生育后继续工作且不受任何歧视的机会。社会层面应该充分肯定女性承担的生育、哺乳和家庭劳动创造的巨大价值,确保女性和男性都能将家庭、社会责任和工作结合起来。正如世界银行主管性别问题的高级局长

凯伦·格罗恩曾指出的那样,要改善妇女的终身收入机会,通过缩小就业创业中的性别差距建立后备人才梯队,并取消阻碍女童和女性发展的歧视性法律和限制性社会规范。

参考文献:

[1]WODON Q, ONAGORUWA A, Chata Mal, et al. How large is the gender dividend? measuring selected impacts and costs of gender inequality[R]. World Bank Other Operational Studies, 2020.

[2]World Economic Forum. The global gender gap report[R], 2017.

[3]ILO. Global wage report 2018/19: what lies behind gender pay gaps[R], 2018.

[4]李实,宋锦,刘小川.中国城镇职工性别工资差距的演变[J].管理世界,2014(3):53-65,187.

[5]李汪洋,謝宇.中国职业性别隔离的趋势:1982—2010[J].社会,2015(6):153-177.

[6]刘泽云,赵佳音.教育对地区性别工资差异的影响——基于地市级数据的分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),2014(2):123-131.

[7]BLAU F D, KAHN L M. The gender wage gap: extent, trends, and explanations[J]. Journal of Economic Literature, 2017,55(3):789-865.

[8]RUPPANNER L. Housework conflict and divorce: a multi-level analysis[J]. Work, Employment and Society, 2012, 26(4): 638-656.

[9]MIETTINEN A, LAINIALA L, ROTKIRCH A. Womens housework decreases fertility: evidence from a longitudinal study among Finnish couples[J]. Acta Sociologica, 2015, 58(2): 139-154.

[10]ARRIGHI B A, MAUME Jr D J. Workplace subordination and mens avoidance of housework[J]. Journal of Family Issues, 2000, 21(4): 464-487.

[11]第三期中国妇女社会地位调查课题组.第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告[J].妇女研究论丛,2011(6):5-15.

[12]MAANI S A, CRUICKSHANK A A. What is the effect of housework on the market wage, and can it explain the gender wage gap?[J]. Journal of Economic Surveys, 2010, 24(3): 402-427.

[13]HERSCH J, STRATTON L. Housework and wage[J]. The Journal of Human Resources,2002,37(1): 217-229.

[14]JUHN C, MCCUE K. Evolution of the marriage earnings gap for women[J]. American Economic Review, 2016, 106(5): 252-256.

[15]BECKER G S. Human capital, effort, and the sexual division of labor[J]. Journal of Labor Economics, 1985, 3(1): 33-58.

[16]DATTA G N, BONKE J, SMITH N. Timing and flexibility of housework and men and womens wages[R].

IZA Discussion Papers, 2003.

[17]ALBANESI S, OLIVETTI C. Home production, market production and the gender wage gap: incentives and expectations[J]. Review of Economic Dynamics, 2009, 12(1): 80-107.

[18]AGUIAR M, HURST E. Measuring trends in leisure: the allocation of time over five decades[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(3): 969-1006.

[19]CHENG S. The accumulation of (dis) advantage: the intersection of gender and race in the long-term wage effect of marriage[J]. American Sociological Review, 2016, 81(1): 29-56.

[20]MARSHALL M I, FLAIG A. Marriage, children, and self-employment earnings: an analysis of self-employed women in the US[J]. Journal of Family and Economic Issues, 2014, 35(3): 313-322.

[21]COAVAS BLANQUICETTA S G, Gmez Duarteb L. For love or for money? a study of the marriage wage premium in Colombia[J]. Ecos de Economía, 2016, 20(42): 70-89.

[22]NEUMARK D, KORENMAN S. Sources of bias in womens wage equations: results using sibling data[R]. NBER, 1992.

[23]WALDFOGEL J. Understanding the “family gap” in pay for women with children[J]. Journal of Economic Perspectives, 1998, 12(1): 137-156.

[24]BUDIG M J, ENGLAND P. The wage penalty for motherhood[J]. American Sociological Review, 2001, 62(2): 204-225.

[25]DAVIES R, PIERRE G. The family gap in pay in Europe: a cross-country study[J]. Labour Economics, 2005, 12(4): 469-486.

[26]MEURS D, Pailh A, PONTHIEUX S. Child-related career interruptions and the gender wage gap in France[J]. Annals of Economics and Statistics, 2010,99/100(1): 15-46.

[27]BUDIG M J. The fatherhood bonus and the motherhood penalty: parenthood and the gender gap in pay[R]. Third Way, 2014.

[28]JUHN C, MCCUE K. Specialization then and now: marriage, children, and the gender earnings gap across cohorts[J]. Journal of Economic Perspectives, 2017, 31(1): 183-204.

[29]ZHANG Y, HANNUM E, WANG M. Gender-based employment and income differences in urban China: considering the contributions of marriage and parenthood[J]. Social Forces, 2008, 86(4): 1529-1560.

[30]孫良媛,李琴,林相森.城镇化进程中失地农村妇女就业及其影响因素——以广东省为基础的研究[J].管理世界,2007(1):65-73.

[31]陈洁.婚姻状态对女性工资的影响及机制分析[J].人口与发展,2019(5):99-110.

[32]陈昊.婚姻对女性工资的影响:升水还是诅咒?——来自中国家庭收入调查的证据[J].世界经济文汇,2015(2):41-56.

[33]纪韶,王珊娜.精力分配视角下婚姻和生育对性别工资差别的影响研究[J].经济与管理研究,2015(1):81-87.

[34]QI L, DONG X Y. Housework burdens, quality of market work time, and mens and womens earnings in China[R]. University of Winnipeg, Department of Economics, 2013.

[35]卿石松,田艳芳.家庭劳动是否降低工资收入——基于CHNS的证据[J].世界经济文汇,2015(4):77-92.

[36]肖洁.家务劳动对性别收入差距的影响——基于第三期中国妇女社会地位调查数据的分析[J].妇女研究论丛,2017(6):72-84.

[37]王珊娜. 家庭对中国城镇性别工资差距的影响研究[D].北京:首都经济贸易大学,2018:55-96.

[38]BRINES J. Economic dependency, gender, and the division of labor at home[J]. American Journal of Sociology, 1994, 100(3): 652-688.

[39]莫玮俏,叶兵.家庭劳动、工资率与部门差异[J].劳动经济研究,2018(4):97-118.

[40]黄志岭,姚先国.教育回报率的性别差异研究[J].世界经济,2009(7):74-83.

[41]FILER R K. The usefulness of predicted values for prior work experience in analyzing labor market outcomes for women[J]. Journal of Human Resources, 1993, 28(3): 519-537.

[42]尹志超,甘犁.公共部门和非公共部门工资差异的实证研究[J].经济研究,2009(4):129-140.

[43]罗俊峰.农民工行业分布对性别工资差异的影响[J].人口与经济,2017(6):105-115.

[44]李实,马欣欣.中国城镇职工的性别工资差异与职业分割的经验分析[J].中国人口科学,2006(5):2-13,95.

[45]王美艳. 中国城市劳动力市场上的性别工资差异[J]. 经济研究, 2005(12):35-44.

[46]MAANI S A, CRUICKSHANK A A. What is the effect of housework on the market wage, and can it explain the gender wage gap?[J]. Journal of Economic Surveys, 2010, 24(3): 402-427.

[47]NOONAN M C. The impact of domestic work on mens and womens wages[J]. Journal of Marriage and Family, 2001, 63(4): 1134-1145.

[48]HERSCH J, STRATTON L S. Housework, fixed effects, and wages of married workers[J]. Journal of Human Resources, 1997, 32(2): 285-307.

[49]OAXACA R. Male-female wage differentials in urban labor market[J]. International Economic Review, 1973, 14(3):693-709.

[50]BIANCHI S M, SAYER L C, MILKIE M A, et al. Housework: who did, does or will do it, and how much does it matter?[J]. Social Forces, 2012, 91(1):. 55-63.

[责任编辑 方 志]