我国土壤环境的风险评估技术分析与展望

2021-06-17王超李辉林胡清高菁阳王宏

王超,李辉林,胡清,*,高菁阳,王宏

1. 南方科技大学环境科学与工程学院,深圳 518055

2. 南方科技大学工程技术创新中心(北京),北京 100083

随着我国城市化进程加快和工农业快速发展,土壤和地下水的污染问题日益凸显[1]。而城市扩张、更新以及农用地转建设用地过程中存在的场地土壤和地下水污染将显著影响场地再开发后的人居健康安全、生态环境安全及饮用水安全。与此同时其他待转为建设用地的土地环境质量状况评价也是目前国内环保工作的重点。作为场地土壤环境质量调查与评估工作的重要支撑,土壤与地下水环境的健康风险评估技术标准制定,已成为我国环境管理部门工作的重中之重。

为更好地进行土壤环境健康风险管控,了解我国场地土壤环境质量状况,2014年7月,我国国家环境保护部正式颁布了《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3—2014)[2](以下简称“导则”),为我国污染场地土壤环境风险评估工作提供了理论基础与执行依据。2018年6月我国生态环境部颁布了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)[3]和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)[4],为开展建设用地准入管理和农用地分类管控技术提供了技术支撑。针对如何规范污染场地的风险管控技术,我国生态环境部于2018年12月颁布了《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则 (试行)》(HJ 25.5—2018)[5]。为保障人体健康,保护生态环境,加强建设用地环境保护监督管理,规范建设用地土壤污染健康风险评估流程,我国生态环境部在《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3—2014)的基础上进行完善,并制定了《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3—2019)[6]。北京市、浙江省、重庆市和上海市等地方环境管理部门根据自身发展需要制定了地方场地风险评估技术导则和土壤环境质量标准。国家导则和地方的技术导则在场地风险评估的工作内容和程序上大都分为危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征和控制值计算5个步骤,但是具体细节并不相同。

因此,分析土壤环境健康风险评价相关技术方法的研究历程,评述我国土壤环境健康风险评估技术导则标准的发展现状以及国内外相关方面的研究热点与不足,对于进一步开展土壤环境风险评估技术精细化研究与土壤环境分级分类管理体系构建具有重要意义。

1 土壤环境风险评价(Environmental risk assessment of soil)

环境风险评价是指对人类经济活动所引发的一系列对人体健康、社会经济以及生态系统可能造成的损失进行评估、决策和管理的过程,其中土壤环境风险评价是其重要组成部分[1]。土壤污染环境风险评价大致可分为两大类:基于人体健康风险的评价和基于生态环境风险的评价。基于人体健康的土壤环境风险评价是把土壤环境污染与人体剂量效应建立对应关系,定量描述污染物对于人体健康造成的风险[7];基于生态的土壤环境风险评估采用概率方法对土壤污染物造成生态系统本身的破坏或生态系统中某些要素出现某种危害后果的可能性进行表征[8-9]。基于人体健康的土壤环境风险评价,我国目前已有相对成熟的理论框架与方法,已应用于我国建设用地风险管理实践;而基于生态的土壤环境风险评价,我国目前还尚未有成熟的技术标准与导则。

1.1 国外基于人体健康的土壤环境风险评价技术体系

1983年,美国国家科学院(National Academy of Sciences, NAS)发布了红皮书《联邦政府的风险评估:管理过程》(RiskAssessmentintheFederalGovernment:ManagingtheProcess)[10],提出了健康风险评估的定义与框架,包括危害识别、毒性评估、暴露评估和风险表征4个步骤,这对健康风险评估工作具有里程碑意义。基于健康风险评估的实践,美国建立了完善的人体健康风险评估技术体系(图1),从风险评估框架、专项技术导则、基础技术方法以及具体应用指南方面都出台了具体的文件。其中,《暴露评估指南》(GuidelinesforExposureAssessment)[11]辨析了暴露和剂量的区别与联系,并给出了暴露定量估计的方法;《儿童环境暴露健康风险评估框架》 (AFrameworkforAssessingHealthRisksofEnvironmentalExposurestoChildren)[12]是专门针对敏感人群儿童;《暴露参数手册》(ExposureFactorsHandbook)[13]列出了众多风险评估参数的推荐值。这些文件已被许多国家的健康风险评估导则所采用。随后荷兰和英国等欧洲国家的健康风险评估体系也相继建立起来[14]。

图1 美国发展的人体健康风险评估技术体系[15]

自1978年美国拉夫运河事件以来,美国已有40多年的场地风险管理经验,其中美国材料测试学会(American Society for Testing Material, ASTM)颁布的《基于风险的纠正行动标准指南》(StandardGuideforRisk-BasedCorrectiveAction, E-2081)[16]已在美国40多个州成功实施,基于该行动指南开发的RBCA(Risk-Based Corrective Action)模型也开始广泛用于污染场地的风险评估。此外美国环境保护局颁布了一系列技术性文件、导则和指南,系统介绍了土壤环境健康风险评估的方法和技术,包括《暴露风险评估指南》(GuidelinesforExposureAssessment)[11]、《超级基金(RAGS)风险评估指南:A部分》(RiskAssessmentGuidanceforSuperfund(RAGS):PartA)[17]、《土壤筛选指南》(SoilScreeningGuidance:User’sGuide)[18]、《暴露因子手册》(ExposureFactorsHandbook)[13]、《蒸气入侵评估导则》(GuidelinesforVaporIntrusionAssessment)[19]和《超级基金场地健康风险评估手册》(SiteRiskAssessmentGuidanceforSuperfund)[17, 20-24]等。英国1992年开始研究污染场地暴露评估方法学,直到2009年才完善了污染场地相关暴露评估方法学[25]、污染物理化参数[26]及风险评估导则,并在此基础上开发了CLEA(Contaminated Land Exposure Assessment)模型[27]。到目前为止,英国只公布了11种污染物的土壤指导值(soil guideline values, SGV)。由于土壤指导值过于保守,英国环境、食品及农村区域部(Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA)于2013年委托英国污染场地实用组织(Contaminated Land: Applications in Real Environments, CL: AIRE)制定了第四等级土壤筛选值(category 4 screening levels, C4SL)[28]。加拿大环境部(Canadian Council of Ministers of the Environment, CCME)于1996年在考虑保护生态物种和人体健康的基础上,分别制定了保护生态和人体健康的土壤质量指导值,并取较低值作为综合性土壤质量指导值[29]。欧洲环境署(European Environment Agency, EEA)于1999年颁布了环境风险评估的技术性文件,系统介绍了健康风险评估的方法与内容[29]。荷兰1994年修订了《土壤保护法》(SoilProtectionAct),发布了《土壤保护导则》(SoilProtectionGuideline)[30],制定了基于风险的目标值和干预值,2000年更新目标值与干预值,2006年以土壤背景值(background values, BVs)取代目标值。德国颁布了《联邦土壤保护法》(FederalSoilProtectionAct, BBodSchG)和《联邦土壤保护与污染场地条例》(FederalSoilProtectionandContaminatedSitesOrdinance, BBodSchV),将土壤标准值划分为预防值(precautionary values)、触发值(trigger values)和行动值(action values)[31-32]。

1.2 国内基于人体健康的土壤环境风险评价技术体系

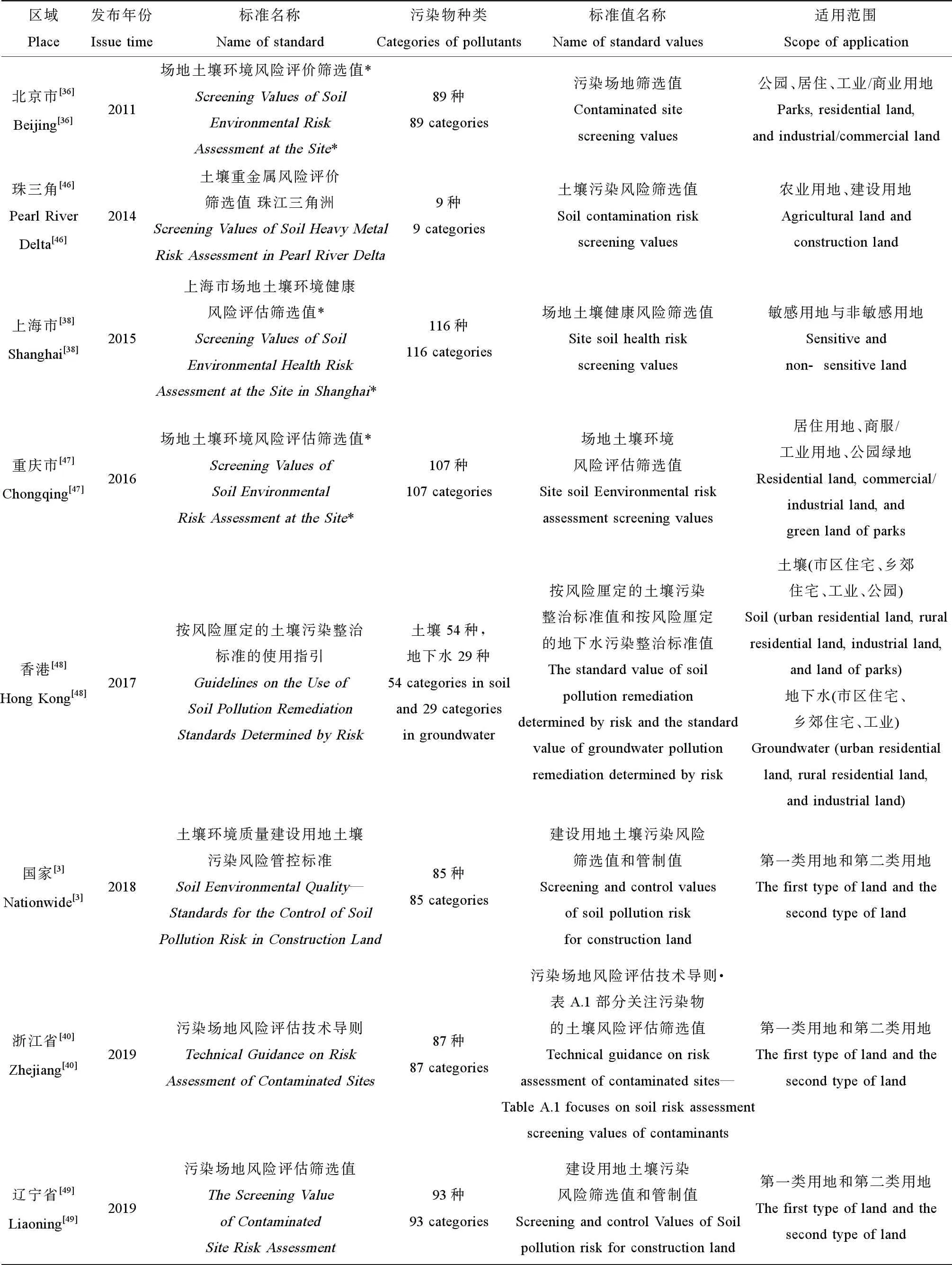

与发达国家相比,我国对场地风险评估的研究起步较晚,相关技术文件正在逐步颁布执行且完善中。2009年,我国环境保护部起草了《工业污染场地风险评估技术导则》,并于2014年7月正式颁布实施了《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3—2014)[2],该导则主要参照美国环境保护局颁布的《超级基金场地风险评估导则 第一卷 健康风险评估手册》(RiskAssessmentGuidanceforSuperfund(RAGS):PartA)[17]、美国材料测试协会颁布的《石油泄漏场地基于风险的纠正行动标准导则》(StandardGuideforRisk-basedCorrectiveActionAppliedatPetroleumReleaseSites)[33]及《建立污染场地概念暴露模型的标准导则》(StandardGuideforDevelopingConceptualSiteModelsforContaminatedSites)[34]。《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3—2014)[2]适用于制定基于人体健康风险的污染场地土壤及地下水筛选值,但没有考虑污染物向场外迁移的情景以及保护水环境或生态环境,对建立土壤环境基准的土地规划类型及相关暴露特征、暴露背景值、土壤性质、建筑物及气象因子等缺乏系统性的基础研究。因此,该导则在技术方法和模型方面还存在一些局限。近年来,我国部分省市针对污染场地健康风险评估也颁布了一些地方标准或技术导则,包括北京市颁布的《建设用地土壤污染状况调查与风险评估技术导则》(DB11/T 656—2019)[35]和《场地土壤环境风险评价筛选值》(DB11/T 811—2011)[36],上海市颁布的《上海市污染场地风险评估技术规范》[37]和《上海市场地土壤环境健康风险评估筛选值(试行)》[38],重庆市发布的《场地环境调查与风险评估技术导则》(DB50/T 725—2016)[39],浙江省颁布的《污染场地风险评估技术导则》(DB33/T)[40]等,为各地开展场地健康风险评估提供了技术支撑。在表1中总结了我国相关的污染场地健康风险评估技术规范。

表1 国家与地方污染场地健康风险评估技术规范总结

1.3 国内污染场地健康风险评估技术导则比较

国内已发布的国家导则和地方技术导则在场地风险评估的工作内容和程序上大都分为危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征和控制值计算5个步骤。北京市导则未明确指出需进行毒性评估,仅在附件中列举了一些常见污染物的毒性参数;在风险评估阶段,除了健康风险评估外,仅北京市导则要求对污染地块可能造成地下水饮用水源污染的情形进行环境风险评估[41-42]。接下来将从危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征和控制值计算这5个方面对我国国家与地方准则进行比较[42]。

危害识别与筛选值:危害识别的内容主要是获取场地的详尽相关资料,开展土壤与地下水样品监测,结合各导则对应的筛选值标准确定场地关注污染物。我国地方导则与国家导则关于危害识别的内容基本保持一致。但北京市导则在危害识别阶段增加了污染识别,并在风险评价阶段明确要求确定污染源、未来用地方式和受体。筛选值选取则需根据国家和各地发布的筛选值标准。由于各地工业企业布局、社会经济发展水平、土层地质结构和对污染物认知等因素的差异,地方和国家的部分污染物筛选值标准在用地类型划分、指标选取和指标定值等均存在一定差异[42-43](表2)。

表2 中国国家与地方土壤环境质量标准对照表

暴露评估:国家导则、重庆市指南和上海市规范均对暴露情景进行了明确的分类,基本可分为以住宅用地为代表的敏感用地和以工业用地为代表的非敏感用地;浙江省导则对暴露情景的分类则以敏感人群中是否涉及儿童来定;北京市导则暂未明确提及暴露情景这一说法。暴露途径主要在土壤淋溶至地下水、地下水皮肤接触以及土壤果蔬种植摄入上有部分差异,其他暴露途径地方与国家导则一致。暴露量计算方面,国家导则、浙江省导则和上海市导则中统计的暴露参数相对较为详细[42]。

毒性评估:各导则中的暴露参数、毒性参数均采用美国环境保护局综合风险信息系统(integrated risk information system, IRIS)、临时性同行审定毒性数据(provisional peer reviewed toxicity values, PPRTVs)、美国环境保护局“区域筛选值总表”中的污染物毒性数据。由于地域差异,污染物理化参数有所不同,例如国家导则、浙江省导则和上海市导则中的无量纲亨利常数(H)、水中扩散系数(Dw)、空气中扩散系数(Da)、土壤-有机碳分配系数(Koc)和水溶解度(S)等存在差异,这也将导致采用不同导则计算得到的同一种污染物的风险控制值或修复目标值存在一定差异[42]。

风险表征:国家导则要求分别计算土壤或地下水中单一污染物经单一途径的致癌风险和非致癌危害商,再计算单一污染物的总致癌风险和非致癌危害指数。国家和地方导则的不同之处在于,在进行单一污染物非致癌危害商的计算时,国家导则和上海市导则考虑了暴露于土壤和地下水的参考剂量分配系数,即土壤分配系数(soil allocation factor, SAF)和地下水分配系数(water allocation factor, WAF),北京市、浙江省和重庆市导则未考虑这一相关分配系数[42]。

风险控制值及修复目标值确定:国家导则、浙江省导则和上海市规范中计算污染物风险控制值时应用的模型基本一致。各导则在进行非致癌污染物的风险控制值计算时,国家导则考虑了暴露于土壤和地下水的参考剂量分配系数SAF和WAF,而地方导则中未对其进行考虑[37,39-40,42,44]。关于修复目标值的确定,浙江省导则特别要求:在经过风评计算得到的各关注污染物经对应暴露情境下所有暴露途径致癌风险的地下水风险控制值、经对应暴露情境下所有暴露途径的危害商的地下水风险控制值以及《地下水质量标准》(GB/T14848)[45]中对应功能的地下水污染物浓度最大限值、地下水环境背景值基础上,对比结果大小来确定地下水修复建议目标值[31];北京市导则要求根据场地地下水的不同使用功能参考不同的规范要求来确定地下水污染物的修复目标值;国家导则和重庆市导则都是根据单一污染物的所有地下水暴露途径计算地下水风险控制值,没有考虑地下水的使用功能及相应地下水指标问题[40,42,44],由此将导致地下水目标污染物的风险控制值和修复目标值偏低,进而造成地下水的过度修复和非有效利用。

筛选值是指土壤中目标污染物含量等于或低于特定值时,对人体健康的风险可以忽略;超过该特定值时,对人体健康可能存在风险[3]。筛选值是作为启动风险评估的阈值,它的选取一般参考地方标准中规定的值,没有地方标准的选用国家标准。当场地目标污染物浓度超过筛选值时,需要进行风险评估并计算基于致癌效应和非致癌效应所对应的风险控制值,选取这两者较小的作为计算得出的风险控制值[6],并将得出的风险控制值再与筛选值进行对比,选择较高的作为场地的建议风险控制值。当场地目标污染物浓度超过管制值时,则需进行土壤与地下水的修复,修复目标值的确定则需综合考虑风险评估模型计算结果,包括已有国内外相关标准,当前修复技术的可行性、经济性、公众可接受性,以及关注污染物的背景浓度等因素[35]。

2 土壤环境健康风险评价技术方面的研究热点与不足(Research hotspots and shortcomings of soil environmental health risk assessment techniques)

在土壤环境健康风险评估过程中,致癌风险和非致癌危害熵的准确计算受暴露途径、暴露量、污染物毒性参数、暴露模型优化等因素影响,因此,学者们在土壤污染暴露模型的研选与优化、人体对土壤中有机污染物和重金属暴露量的准确计算等方面开展了一系列的研究。尽管如此,土壤环境健康风险评价技术方面仍存在各种不足,在模型应用场景的准确性及数值模型假设条件的多样性等方面有待进一步的提高。下文将对土壤环境健康风险评价技术方面的研究热点与不足展开论述。

2.1 土壤污染暴露模型研究

土壤污染的人体健康风险与污染物的暴露量成正相关关系。广大学者对土壤中重金属污染物的暴露量计算模型基本达成一致。但污染场地中挥发性有机物(VOCs)种类繁多,生物化学和物理化学性质等差异性较大,导致土壤中VOCs的暴露量计算存在较大差异性[52]。

建设用地VOCs的人体健康风险评估中应用的蒸气入侵模拟过程包括4步:(1)VOCs从污染源释放;(2)VOCs在土壤包气带中迁移转化;(3)VOCs进入建筑物室内;(4)VOCs与室内空气混合稀释,最终产生人体暴露。这4步模拟大量借鉴了氡气入侵室内空气模拟和农药在土壤中迁移转化模拟的研究成果[53]。

20世纪90年代初美国相继开发出了几个专门针对VOCs蒸气入侵的数学模型,包括Johnson和Ettinger模型[54](以下简称J&E模型)、Biovapor模型[55]、Jury模型[56]和Little模型[57]。后期欧洲学者跟进研究,相继开发出了Csoil模型[58]、Volasoil模型[59]、Vlier-Humaan模型[60]和Ferguson模型[61]。在表3中详细比较了常用VOCs蒸气入侵模型的假设条件和适用的建筑物类型。

表3 几种常见挥发性有机物(VOCs)蒸气入侵模型的假设条件和适用建筑物类型对照表

美国和加拿大等国家的土壤污染风险评估技术导则选用了J&E蒸气入侵模型。相对于Biovapor和J&E这2种简单的解析模型,ASU模型[62]和Brown三维数值模型[63]既能模拟稳态又能模拟非稳态的情形。ASU模型利用有限差分法求解偏微分方程组的数值解,可模拟实际场地的三维立体状况,可模拟任何形状的建筑物,也可模拟均相、层次化和三维非均相等不同场地的地质状况,以及可模拟好氧生物降解。因此ASU模型输出的内容比较丰富,包括包气带气压场分布、气流分布和VOCs浓度分布等。Brown模型继承了ASU模型的全部数学公式,但需在COMSOL Multiphysics中编译与运行,且采用的是有限元的数值法求解。而荷兰选用的Csoil模型只适用于带管道空间的建筑物的情境[58]。荷兰公共卫生与环境国家研究院(The Netherlands National Institute for Public Health and the Environment, RIVM)在后续开发的Volasoil模型在Csoil模型基础上扩展了可适用的建筑物类型,包括带管道空间的建筑物、带地下室的建筑物和混凝土板式基础建筑物[59]。

目前,中国国家导则中对于室内VOCs健康风险评估使用的是J&E模型。J&E模型假设气体在土壤中是均匀扩散的,而实际扩散是不均匀的;此外J&E模型还假设所有从污染源释放的VOCs都进入室内,从而导致计算中使用的室内VOCs浓度偏大,计算出的土壤环境基准值过于保守。因此我国生态环境部发布的《人体健康土壤环境基准制定技术指南(征求意见稿)》中对石油烃类污染物及氯代烃类污染物的基于人体健康的土壤环境基准值推算时推荐使用PVI2D模型[64]和CVI2D模型[65]。这2个模型都在J&E模型基础上考虑了VOCs在气相、水相和吸附相的平衡,VOCs在含氧环境中受好氧微生物作用而降解等因素。PVI2D模型是可以模拟好氧生物降解的二维解析模型,适用于带地下室和混凝土板式基础的2类建筑物[64]。而CVI2D模型主要适用于不可生物降解的VOCs(如氯代烃),计算公式与J&E模型一致,计算室内空气中VOCs浓度直接使用美国环境保护局蒸气入侵数据库中实测的底板衰减因子(subslab attenuation factor),而不需要使用公式推导[53,65]。

蒸气入侵模型的研究关键在于所建立的数学模型只能将评价的对象进行数据化、简单化以至于推算的污染物浓度接近真实值,但并不能完全反映VOCs在室内造成健康风险的真相。所以在不同的水文地质环境、不同的建筑设计和不同的污染物类型的情境下,模型的选取与优化尤为重要,解决VOCs蒸气入侵模型的适用性问题也将是未来土壤环境风险评估技术体系研究的重要方向。

2.2 土壤中有机污染物的健康风险评估技术研究

土壤中有机污染物的种类繁多,并且不断有新的有机污染物在土壤环境中被检出。罗泽娇等[1]通过对美国环境保护局的综合风险信息系统、临时性同行审定毒性数据、健康影响评估汇总表(health effects assessment summary tables, HEAST)中的毒性参数进行分析,发现这些数据库中部分常见有毒有机化合物没有经口摄入致癌斜率因子(SFo)、经口摄入参考剂量(RfDo)、单位致癌因子(URF)和参考浓度(RfC)等重要参数的参考数据,导致在对含有这些污染物的地块进行全面风险评估时,无法计算致癌效应。因此,国内外开展了大量毒理学研究来收集新型有机污染物的毒理学和理化性质参数数据。

目前,国内外导则仅仅是针对单个化学污染物的风险评估,虽然地方标准对总石油烃(< C16脂肪族和> C16脂肪族)规定了污染场地的土壤筛选值,但是针对石油烃这一种复杂混合物如何开展风险评估,目前国内外导则中没有相应的方法[1]。为此,有学者利用分段的方法开展了一系列的研究来探讨针对总石油烃的土壤环境健康风险评估方法[66-70]。例如,韩国的学者[68]参考美国总石油烃标准工作组(Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group, TPHCWG)发布的针对石油污染场地土壤风险评估的方法,将石油烃分为脂肪族石油烃和芳香族石油烃,再分别对它们按照碳的数目进行细分,最后得出在13个总石油烃组分中,脂肪族石油烃组分EC8-16和芳香族石油烃组分EC10-21是引起人体健康风险的主要贡献污染物。

国内导则中推荐的风险评估模型往往很难反映真实的土壤环境质量状况、暴露场景等,有时计算得出的污染物风险控制值过于保守,影响后续场地修复与管理的决策。杜红花[71]考虑了居住环境的室内地基不与污染土壤接触的实际情况,并根据Fick扩散定律将下层土壤中的气态污染物扩散过程分为两部分计算,通过对室内蒸气入侵模型的修正使得最终计算的暴露量比使用中国国家导则推荐方法计算的结果低55%,因此通过修正室内蒸气入侵模型后计算的修复目标值明显提高,大大减少了需修复的土壤方量。毛芳[72]认为中国国家导则中推荐的模型不能充分还原实际应用场景,只在模型中设置污染源的位置和浓度,未能详细地对不同污染源中毛细管层水分连续分布、水位线位置以及污染物降解特性等相关参数进行设置,为此毛芳等研究了非水相液体和溶解相2种污染源中污染物的迁移变化,构建表征2种污染源差异的PVI(Petroleum Vapor Intrusion)模型,研究土壤质地、水分分布变化和污染源深度等变量对PVI模型的影响,为场地石油烃类污染物的风险评估提供了更好的技术指导。

2.3 土壤中重金属的健康风险评估技术研究

目前土壤污染物测定都是以总量来反映污染水平,特别是有些重金属离子很大一部分赋存于土壤矿物晶格中,例如测定土壤中铜、锌、铅、铬和镉时需用“硝酸-氢氟酸-过氧化氢”三酸消化体系和密封高压消解罐对土壤样品进行消解才能测定总量[73]。实际污染土壤颗粒进入人体后,重金属不能完全析出;此外,重金属在消化道中被人体吸收的量也存在一定的差异性。张玉等[74]通过模拟场地土壤中重金属在胃和小肠阶段的吸收,认为土壤中的重金属在胃与小肠的消化阶段不会完全被人体吸收。因此采用未经生物可给性校正的暴露量计算出的修复目标值偏小[75]。

关于铅的风险评估,国际上通用的模型为IEUBK模型,我国部分学者探讨了IEUBK模型在我国使用的可行性。王波等[76]运用IEUBK模型研究环境铅对婴儿血铅的影响,6月龄婴儿实测的血铅几何均值为54.7 μg·L-1;环境介质引起的婴儿血铅浓度升高的几何均值为12.4 μg·L-1,与实测值比较,发现当地环境铅对婴儿血铅的贡献率为22.7%。徐松[77]利用IEUBK模型对我国儿童血铅预测效能进行了研究,收集了44名儿童的实测血铅值和详细的环境铅暴露资料,实测值和模型预测值的几何均数分别为74.9 μg·L-1和128.5 μg·L-1,95%置信区间(CI)分别为65.6~85.4 μg·L-1和100.0~164.0 μg·L-1;实测值和预测值>100 μg·L-1的儿童分别占27.3%和61.8%,对应的95%置信区间为15.0%~43.0%与42.2%~81.4%。结果表明,实测值与预测值存在较大差异,并指出这可能与模型外部参数的选取以及模型内部参数的限制有关。我国有关IEUBK模型本地化参数的研究较少,若完全采用文献推荐参数计算铅的风险控制值则与国家推荐筛选值相差过大[78-79],因此,目前国内场地风险评估中污染物铅的风险不单独计算。

除此之外,中国很多城市的土地属于重金属高背景区,土壤中的重金属含量往往超过国家标准的筛选值,甚至大于管制值。刘爽[80]对珠三角地区地质高背景区农田质量进行风险评价,采用单因子污染指数法和反距离插值法对研究区土壤中的重金属分布特征进行统计分析,利用单因子污染指数法和生物富集系数对水稻中的重金属分布特征进行分析研究,通过综合质量指数评价法确定地质高背景区重金属污染农田的安全利用等级,依据安全利用等级对重金属污染农田进行分级、分区,提出了不同安全利用分区的合理性管控建议。大多数学者目前仅对地质高背景区农用地土壤进行土地质量风险评价,但对于地质高背景区建设用地的风险评估技术体系以及分类分级管理的研究尚未开展。

3 总结与建议(Conclusions and recommendations)

(1)目前土壤环境风险评估多从人体健康的角度考虑,旨在保护人体健康和农产品安全,国内关于土壤污染的生态风险评价仅停留于理论研究阶段,未能形成具体的环境管理体系。因此,未来应加强完善土壤污染物生态毒理学的相关研究,发展典型的污染场地和典型土壤利用的人体健康风险及生态风险的综合研究方向,构建生态环境安全、人体健康风险管控相结合的技术体系。

(2)我国污染场地健康风险评估技术体系多是借鉴国外的成功经验,开展模型应用和土壤污染风险管控。在我国国家导则和地方导则中推荐的方法过于笼统,对于多样化污染场地无法做到更加精细化的风险评估和管控。基于污染物生物可给性校正评估人体健康风险后,制定的修复目标值比未经校正计算的修复目标值更为宽松,能有效解决基于总量评估造成的土壤修复目标过严的问题,也能更加有效制定和实施对应的风险管控措施。未来的研究方向应着重于污染物的分类、污染物风险评估模型使用场景的精细化分类及基于污染物生物可给性的健康风险评估研究,使得污染修复目标值的计算更加精确。同时政策导向上应加强场地土壤污染风险管控的疏导,避免过度修复。

(3)在暴露评估和毒性评估阶段,国内的研究主要参考和学习美国的成果,在暴露模型的构建、污染物毒理学和理化性质参数的研究方面不足,从而制约风险评估模型本地化研究的发展。首先,由于建设用地实际分类较多,每种土地利用方式的暴露途径和暴露参数不同,应该结合实际用地情况来确定土壤筛选值。目前国内导则大多以敏感和非敏感用地来划分用地类型,过于笼统,实际场地风险评估的参数敏感性与污染因子所涉及的暴露途径有较大关系。因此基于用地类型的暴露模型的建立可以细化风险评估过程,促使风险评估更加精准。此外,应加强蒸气入侵模型研究,构建本地化的暴露模型数据库,分类研究不同暴露情境下受体的暴露参数。

(4)目前我国对于地质高背景区建设用地的风险评估无特殊要求,但重金属高背景带来的健康风险无法忽视,未来管理研究应朝着分类分级的管控方向发展,由政府主导地质高背景区域的划定、土地利用类型的建设规划,制定单独的风险评估和管控体系,尽量降低高背景重金属土壤带来的人体健康风险和生态风险。