喷灌定额对垄作沟播油葵生长特征与产量的影响

2021-06-17王亚竹王文娟田生宏

王亚竹,丁 林, 王文娟, 田生宏

(甘肃省水利科学研究院, 兰州 730000 )

全膜垄作沟播栽培技术是旱作农业上的一项突破性的耕作栽培创新技术,它克服传统栽培(平作)许多不利因素[1]。垄作沟播改变了地表形状,改善了土壤水、肥、气、热状况[2]。垄作沟播通过覆盖抑蒸、膜面集水、垄沟种植技术为一体,使地面蒸发降到最低,在保蓄灌溉水、收集天然降水的同时还能使灌溉水和降水集中入渗于作物根部,被作物有效利用[3-6]。实现了保墒、集水、抗旱,促进作物生长,提高作物产量[7-10]的目的,该技术及其模式已在我国北方旱作农业区大量推广应用。而喷灌技术节水增产效果显著,且技术较为成熟,早已大面积推广应用[11-12]。在垄作沟播喷灌方面,已有学者就其可行性及其发展优势、土壤水分变化等方面开展了部分尝试性的研究,表明垄作沟播喷灌技术改善了作物生长环境与农田小气候,对水分利用有积极影响[13-15]。还有学者就模拟降雨情况下垄沟的蓄水及集水效应进行了研究,认为垄沟对模拟降水具有保蓄作用,可提高产流效率[16-18]。本文针对石羊河流域水资源短缺、用水效率低下等问题,以提高水分利用及效益为目标,根据垄作沟播喷灌技术的特点及适宜种植作物,研究葵花在垄作沟播喷灌条件下的生理特征、产量、灌溉水利用率等指标,对提高作物水分高效利用、解决缺水问题及新型节水栽培技术的推广都具有重要的意义。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验于2018年4月—2019年9月连续两年在甘肃省水利科学研究院民勤灌溉试验站进行。试验区地处民勤绿洲和腾格里沙漠交界地带,地理坐标东经130°05′,北纬38°37′,属典型的大陆性荒漠气候。研究区气候干燥,降水稀少,蒸发量大,风沙多。多年平均气温7.8℃,多年平均降水110 mm,多年平均蒸发量2 644 mm。试验区土质0—60 cm为黏壤土,60 cm以下逐渐由黏壤土变为沙壤土,土壤平均容重为1.54 g/cm3,灌溉水为地下水,矿化度0.91 g/L。

1.2 试验设计

试验以油葵(品种为矮大头)为研究作物,以不同灌水定额各设4个处理,以常规覆膜喷灌为对照,每个处理重复3次,各小区随机布置,共计15个试验小区。各处理依据少量多次原则及作物生育期持续时间设置灌水次数为5次。田间喷灌工程为半固定式喷灌,喷头布置方式采用正方形布置,每个小区面积6.5 m×6.5 m,喷头喷嘴流量为1.0 m3/h,射程为6.5 m,喷头间距8.0 m,喷头工作压力0.25 MPa。试验区垄沟规格为大小垄,大垄宽70 cm,小垄宽40 cm,沟深15 cm,用双垄沟播机完成起垄覆膜,作物种植行距均为大小行,大行距70 cm,小行距40 cm。种子播在垄沟内,每穴1~2粒,株距20 cm,每穴留苗1株,理论保苗(7.50~8.25)万株/hm2。2018年4月25日播种,5月3日出苗,8月20日收获;2019年4月19日播种,4月28日出苗,8月12日收获。各处理用300 kg/hm2的P2O5, 165 kg/hm2的N做底肥,在开花期和灌浆期与灌水同步各追施N 69 kg/hm2。试验采用垄沟规格及作物种植模式见图1,试验小区灌水技术参数设计见表1(各处理灌溉定额均不包括冬季储水灌溉定额120 mm)。

图1 双垄沟播喷灌垄沟模式及栽培示意图

表1 各试验处理灌水参数设计

1.3 测定指标与方法

土壤含水率:用HD2土壤水分速测仪结合土钻取土烘干法测定土壤含水率,深度为0—100 cm的土层中每20 cm为1层测定,整个生育期内每隔8~10 d测定1次,降水及灌水前后进行加测,每个处理分别在距离喷头4 m处的垄顶和垄沟内埋设测管,每个处理重复3次。

灌水量:采用管道输水,压力由变频设备控制,每个试验小区用独立闸阀控制灌溉,灌水量由水表精确量测。

作物指标:株高在生育期每隔10 d用卷尺测定;茎粗在生育期每隔10 d用游标卡尺测定;干物质在每个生育期每小区取5株自然晾干后测定,根据种植密度计算单位面积干物质;叶面积从苗期开始,在各个生育期取5株油葵,将每株叶片完整剪下,用叶面积仪(北京雅欣理仪科技有限公司1241型叶面积仪)测定每片叶子面积,将5株叶面积平均后根据作物密度计算叶面积指数。

作物产量:收获期在每个小区中随机选取两点,每点取样5~10株,将两个点的样品合成一个样,进行考种;收获时按各小区单收,计算各小区产量。

灌溉水分利用效率:指油葵每消耗单位灌溉水量生产籽粒产量的量(kg/m3)。

水分生产力:指消耗单位灌溉水量生产籽粒产生的经济价值(元/m3)。

1.4 数据分析及处理方法

用Excel 2016进行数据处理和制图,用DPS(v6.05)统计软件做相关分析。

2 结果与分析

2.1 株高生长动态

株高可直观看出作物生长情况,从各处理株高曲线(图2)可以看出,两年试验中各处理株高变化趋势一致,都是苗期缓慢增长,拔节后快速增长,开花后期基本稳定,生育末期略有下降。株高快速生长期均出现在6月份,其中2018年日增长量最大的为T3处理的3.54 cm/d,最小的为T1处理的2.89 cm/d;2019年日增长量最大的为T4处理的3.73 cm/d,最小的为T1处理的3.28 cm/d。各处理间株高变化在拔节期以前差别较小,随后逐渐增大,到盛花期达到最大,这与各处理灌水定额大小有很大关系,灌水定额大,水分相对充足,油葵长势就好,其中2018年各处理株高最大值为T3处理的166.0 cm,其次为T4的158.0 cm,最小为T1处理的132.0 cm,二者分别相差34.0,26.0 cm,相差在19.7%以上;2019年各处理株高最大值为T3处理的161.3 cm,其次为T4的157.7 cm,最小为T1处理的136.7 cm,二者分别相差24.6,21.0 cm,相差在15.4%以上。从两年株高数据来看,在相同灌水次数情况下,对照处理虽然灌水较多,但其最大株高与T3,T4处理仍有一定差距,其中2018年CK较T3,T4分别降低14.7,6.7 cm,2019年CK较T3,T4分别降低10.0,6.3 cm,这主要是覆膜平作在喷灌条件下地面蒸发较大,水分利用不高所致。

图2 油葵全生育期株高变化

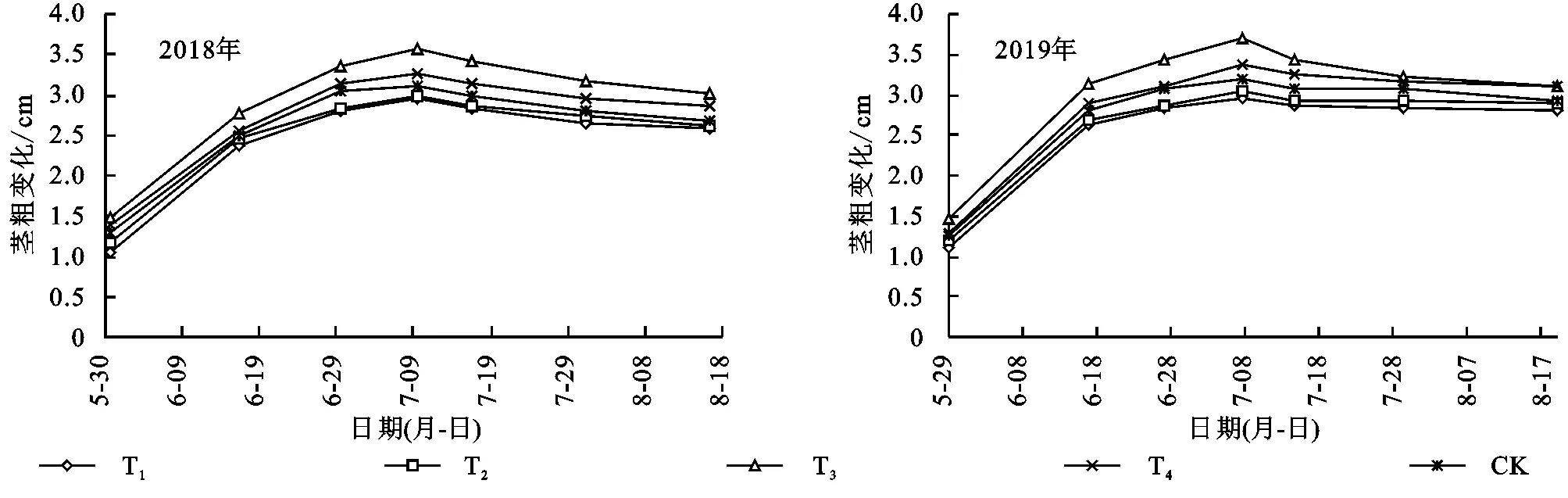

2.2 茎粗生长动态

茎粗是判断作物生长是否旺盛的主要指标之一,从各处理全生育期茎粗曲线可以看出(图3),在整个油葵生长过程中,各处理茎粗变化趋势一致,呈单峰曲线。各处理茎粗在生育前期快速增长,达到高峰后随作物逐渐成熟茎干水分不断流失而略有下降,且茎粗的变化随灌水定额大小而变化,灌水定额较小的处理始终处于水分亏缺状态,影响了茎粗的生长。通过两年数据分析可知,在各处理间均是T3处理茎粗最大,而T1处理茎粗最小,在开花盛期差距达到最大,其中2018年T3较T1增加0.60 cm,2019年T3较T1增加0.73 cm。虽然T4灌水定额大于T3处理,但两者茎粗却差别不大;对照处理灌水定额较大,与T4处理一致,但其茎粗明显小于T3,T4处理,其中2018年开花盛期T3,T4茎粗较CK分别增加0.45,0.15 cm;2019年开花盛期T3,T4茎粗较CK分别增加0.51,0.18 cm。从茎粗后期下降趋势来看,生育旺盛期茎粗越大,生育后期下降越大,如T3处理两年分别下降0.55,0.58 cm,而T1处理则分别下降0.39,0.15 cm。

图3 油葵全生育期茎粗变化

2.3 叶面积生长动态

群体叶面积是反映作物生长发育及光合作用及光合产物形成的重要基础,如图4所示,各处理油葵叶面积指数在全生育期均呈单峰变化,两年变化趋势均一致。叶面积指数与作物生长快慢有较大关系,作物快速生长期叶面积指数也迅速增加,到生育旺盛期基本稳定,生育后期随下部叶片枯黄逐渐减小。在油葵拔节到盛花前期叶面积增长速率均较大,其中2018年日增长量为0.08~0.13,2019年日增长量为0.09~0.16,且T3,T4处理均处于较高值,日增加量达到了0.11以上。两年叶面积指数最大值均出现在7月中旬,两年中较大值均为T3,T4处理,其值分别为2018年的4.90,4.89,2019年的5.15,4.98;而最小值均为T1,两年分别为3.78,3.89,二者分别相差1.12,1.11,1.26,1.09。造成这一结果均是由于灌水量不一致及水分利用效率不一致引起,灌水量适宜且水分利用效率较高的处理生长旺盛、叶片较大,叶面积指数相对较高,而相对缺水处理明显较低。

图4 油葵全生育期叶面积指数变化

2.4 干物质生长动态及分配

作物生长过程中光合产物的累积量是水分高效利用及光合产物形成的重要基础,而光合产物在不同器官中的合理分配是转化为经济产品的关键。研究不同灌水及种植模式下光合产物的累积特征是探索和筛选高效节水灌溉技术的重要依据。由表2可知,在垄作沟播喷灌不同灌水定额下,灌水定额大的处理干物质积累要多,其中干物质积累量较大的处理为T3和T4,2018年成熟期干物质积累量分别为426.20,418.86 g/m2,与T1,T2处理均有极显著差异;2019年成熟期其干物质积累量分别为399.58,387.08 g/m2,与T1处理均有显著差异,其余生育期T3和T4干物质积累与T1,T2处理比较均有显著或极显著差异。垄作沟播处理与对照处理相比可知,虽然对照处理灌水定额较大,但其干物质积累量却不是最大的,在各个生育期CK干物质积累量只与T1处理有显著差异(2018年成熟期与T1处理有极显著差异),而与其他处理几乎无差异。

灌溉方式与种植模式等因素可影响光合产物的积累和分配,不同处理间干物质在各个器官间分配的比例和增重的趋势也不同。就成熟期地上部分干物质而言,在叶、茎、盘3部分的分配直接影响产量的高低,从成熟期分配比例来看(图5),呈现盘>茎>叶。在各个处理间叶、茎、盘分配比例基本无差异,叶分配比例2018年为19.74%~21.48%,2019年为20.44%~22.40%;茎分配比例2018年为28.90%~34.15%,2019年为30.20%~34.12%;盘分配比例2018年为45.79%~51.36%,2019年为44.83%~49.36%。虽然在成熟期T1处理盘分配比例较高,两年都在50%左右,但其整体地上部分干物质量较少,对提高产量作用不大;而T3,T4等处理成熟期盘分配比例均在45%左右,但其整体干物质量较大,在提高产量的同时,光合副产品也相对较多。

表2 油葵各生育期干物质积累变化 g/m2

图5 油葵收获期各器官占地上部分干物重的百分比

2.5 油葵产量及其构成因素

油葵不同喷灌处理下产量及其构成要素见表3。就花盘重、花盘直径、籽粒数及百粒重来看,各处理之间两年均无显著或极显著差异。虽然各处理籽粒数无差异,但其单盘籽粒重则存在差异,其中2018年T3与T1,T2有极显著差异,T4与T1有极显著差异,与T2有显著差异;2019年T3,T4与T1,T2有极显著差异;对照CK处理2018年与T1有极显著差异,2019年与T1有显著差异。在产量方面,产量最高的为T3处理,其两年产量分别为8 590.23,8 413.54 kg/hm2,它与T1处理均有显著差异,与其他处理差异不显著,其产量较T1分别增加1 791.10,1 466.60 kg/hm2。虽然T3处理产量与T4,CK及T2处理无差异,但数值上却有所增加,其中2018年分别增加144.28,335.95,530.37 kg/hm2,2019年分别增加274.01,672.87,767.59 kg/hm2。由此可见,水分处理及种植模式明显影响了油葵营养生长,沟播喷灌处理单盘籽粒重随着灌溉量的增加而增加,也就是说单盘籽粒重对水分反应敏感,由于各处理种植密度均一致,因此平均单盘籽粒重即可代表油葵产量高低。比较各处理产量可得,T3,T4处理较对照是增产的,两年分别增加4.07%,8.70%;其他处理较对照是减产的,其中T1减产最大,两年减产率分别为18.62%,10.26%。

表3 油葵产量及其构成因素

2.6 油葵灌溉水利用效率

水分利用效率是灌溉水、土壤水及降水是否高效、合理利用的标志。从图6可以看出,油葵灌溉水利用效率随灌溉定额的多少而变化,灌溉定额越大,水分利用效率越低,从而不能达到高效利用的目的。在相同灌溉定额条件下,种植模式会影响水分利用,如T4和CK处理设计灌水定额相同,实际灌溉定额无差别,但T4处理两年的灌溉水利用效率均大于CK处理,较CK分别高出0.15,0.11 kg/m3。在各处理间,T1处理灌溉水利用效率最高,两年分别为4.68,4.64 kg/m3;T3处理灌水量适中,其灌溉水利用效率也不低,较CK分别提高21.1%,22.1%,水分生产力达9.0元/m3以上;对照处理灌溉水利用效率最低,两年分别为3.49,3.29 kg/m3。由此表明在一定范围内,适当减小灌水定额可以提高水分利用效率。从整个生育期来看,灌溉水利用效率呈线性曲线,随灌水量增加呈现减小的趋势。另外适宜的灌水技术可充分利用有限的水分,减少无效蒸发与渗漏,也可提高灌溉水利用效率。

图6 油葵灌溉量及灌溉水利用效率

3 结论与讨论

本文通过研究垄作沟播喷灌条件下油葵的生长特征、产量、水分利用等指标,并根据栽培特点筛选出了适宜的垄作沟播喷灌节水高产栽培与灌溉模式。相关结论如下:(1) 适宜垄作沟播喷灌(T3处理)条件可使油葵全生育期生长旺盛,其株高、茎粗、叶面积指数、干物质积累均处于较高值。(2) 在适宜的灌水定额下垄作沟播喷灌处理(T3处理)在促进油葵生长的同时还可提高产量,两年产量较对照(CK)分别增加4.07%,8.70%,这与胡想全等[11]的研究结论是一致的。(3) 垄作沟播喷灌处理水分利用效率普遍较高,能实现灌溉水的叠加利用,减少蒸发损失,适宜处理(T3)较对照处理两年分别节水11.0%,14.1%,水分利用效率分别提高21.1%,22.1%,水分生产力达9.0元/m3以上,达到了节水高产高效的目的。(4) 在适宜区域垄作沟播喷灌油葵推荐采用灌溉制度为总灌溉定额1 800 m3/hm2,灌水定额36 mm,全生育期灌水5次,不同区域可根据实际情况适当调整。

由于本研究结合了垄作沟播与喷灌的优点,利用垄沟集水作用,将落地水量及作物茎秆下流水量充分利用,较常规覆膜平作喷灌可减少灌水量,并且可改善农田小气候及作物根系分布区水分状况,对作物生长及提高作物产量有益。由于试验在民勤绿洲开展,受气候、水质及土壤等影响,得出的研究结论中的指标与数据不能完全应用于类似地区,但总体结果及变化趋势应有一定的指导意义。另外垄作沟播喷灌条件下灌溉水分的运移特征及高效利用机理,水肥耦合效应、不同作物适宜喷灌定额与灌溉制度等还要根据作物种植区水资源状况、土壤和气候特点、作物栽培特点开展进一步的研究与探索,促进该技术的大面积推广应用。