选择性上鼓室低通气综合征的研究进展及相关思考

2021-06-16傅则名张德军万怡宁郭芳方宏艳管国芳

傅则名 张德军 万怡宁 郭芳 方宏艳 管国芳

吉林大学第二医院耳鼻咽喉头颈外科(长春 130041)

众所周知,咽鼓管在维持中耳通气和压力平衡方面起着至关重要的作用。咽鼓管功能障碍所致的中耳通气不良通常与中耳的慢性炎症有关,也会影响中耳术后的效果[1]。虽然咽鼓管功能的好坏影响着整个中耳腔的通气程度,但鼓室内的解剖结构因素同样对上鼓室及乳突腔的通气发挥着重要作用。临床上经常看到松弛部内陷袋或松弛部胆脂瘤的患者其鼓膜紧张部是正常的,捏鼻鼓气咽鼓管吹张可见紧张部可鼓起而松弛部却无反应,说明其中鼓室的通气基本正常。鼓膜松弛部容易内陷的原因很多,比如松弛部缺乏纤维层,与盾板的附着处没有鼓环。近年来的研究发现大多数人的上鼓室及乳突腔的通气完全依赖鼓峡,当鼓峡因各种原因堵塞后,即使咽鼓管功能正常,也会导致上鼓室及乳突腔的低通气,引起鼓膜松弛部的内陷,甚至是上鼓室胆脂瘤。

1 上鼓室膈与中上鼓室通气路径

关于鼓室间隙及其通气的研究最早始于1867年,Prussak提出了蒲氏间隙的概念[2]。1946年,Chatellier和Lemoine首次提出了上鼓室膈的概念[3]。Proctor在1962年首次介绍了鼓峡的概念,认为鼓峡是中鼓室与上鼓室之间的小通道,中耳腔内部通气的路径[4]。在此基础上现代鼓室通气理论逐渐发展完善。上世纪末,Palva等人详述了中耳通气模式并修正了Chatellier关于上鼓室膈的概念[5-7],上鼓室膈指在中上鼓室之间的锤骨、砧骨及其周围韧带和黏膜皱襞。这些韧带和黏膜皱襞把锤骨、砧骨悬吊在上鼓室的位置,使其保持一定的位置并且有良好的空间活动度以发挥其生理功能。在胚胎发育过程中,内胚层在中耳内形成4个囊,逐渐包围位于鼓室外的听小骨和鼓索神经,4个囊相互接触的部分形成鼓室的黏膜皱襞并将听骨以类似于肠系膜的方式包绕连接到鼓室壁上[8]。也有学者认为一些微小的皱襞是中耳炎症之后产生的,尤其在镫骨周围的狭窄间隙[9]。

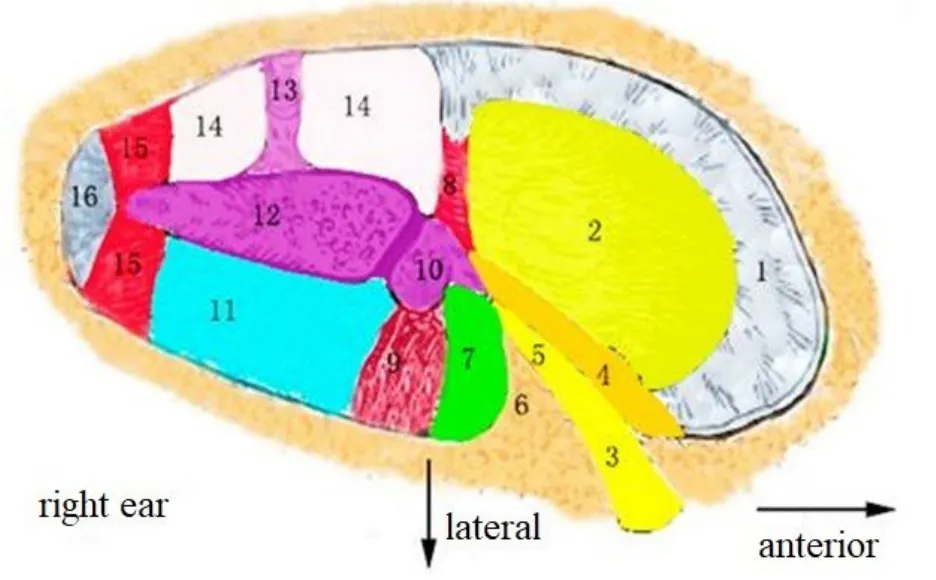

完整的上鼓室膈(图1[10])主要包括锤骨前韧带皱襞、外侧韧带皱襞及后韧带皱襞,砧骨后皱襞,鼓膜张肌皱襞,锤砧外侧皱襞及锤骨和砧骨等。上鼓室膈构成的水平面将上鼓室分成上下两部分,上鼓室上部对应的平面从鼓室天盖至上鼓室膈,上鼓室下部对应的平面从上鼓室膈至锤骨外侧突平面(即鼓膜松弛部、浦氏间隙所对应的平面)。而中耳腔被上鼓室隔所划分的两个区域在组织学上也存在差异[11]。上鼓室膈将上鼓室间隙与中鼓室几乎完全分隔开,仅有两个小孔相通,即鼓前峡和鼓后峡。鼓前峡的前界是鼓膜张肌腱,后下是镫骨,外侧界是锤骨头和砧骨体前份。鼓后峡的前界是砧骨内侧皱襞,后界是锥隆起及鼓室后壁,外界是砧骨短突后份和砧骨后韧带,内界为镫骨及镫骨肌腱。气体从咽鼓管直接进入前鼓室及中鼓室后,鼓峡是上鼓室和乳突气房从中鼓室通气的唯一路径。在另一些病例中,可以观察到鼓膜张肌皱襞或锤砧外侧皱襞不全或缺如,前上鼓室也可以通过皱襞缺如的区域直接从前、中鼓室通气[12]。

图1 右耳上鼓室膈示意图[10]。1上鼓室前方骨质(齿突);2鼓膜张肌皱襞;3岩鼓裂;4鼓索神经;5锤骨前韧带;6鼓前棘;7锤骨外侧韧带致密部;8鼓膜张肌腱;9锤骨外侧韧带膜部;10锤骨颈;11锤砧外侧皱襞;12砧骨;13镫骨;14鼓峡;15砧骨后韧带外侧及内侧;16不确定的砧骨窝通气路径。Fig.1 Schematic drawing of the epitympanic diaphragm,right ear[10].1,anterior attic bone;2,tensor fold;3,petrotym‐panic fissure;4,chorda tympani nerve;5,anterior malleal liga‐ment;6,anterior tympanic spine;7,dense portion of the later‐al malleal ligament;8,tensor tympani tendon;9,membranous portion of the lateral malleal ligament;10,neck of the malle‐us;11,lateral incudomalleal fold;12,incus;13,stapes;14,tympanic isthmus;15,lateral and medial posterior incudal liga‐ments;16,inconsistent aeration pathway via the incudal fossa.

浦氏间隙也称鼓膜上隐窝是位于鼓膜松弛部和锤骨颈之间的狭窄的腔隙。其外界为鼓膜松弛部,内界为锤骨颈,前下为锤骨前韧带皱襞,后下为锤骨后韧带皱襞,下界为锤骨外侧突,上界为锤骨外侧皱襞,后者自锤骨颈向外上呈扇形连于整个鼓切迹的边缘。浦氏间隙并不是气体的通道而是是一个盲端,其向后开口于鼓膜后隐窝。鼓膜后隐窝(von Troltsch后囊)是位于锤骨后皱襞和鼓膜紧张部之间的裂孔,位于中鼓室外侧份的后上部,向下开口于中鼓室最上端,是浦氏间隙从中鼓室通气的路径。因浦氏间隙在解剖结构上独立于上鼓室之外,且位于上鼓室膈的下方,具有单独的通气引流路径,Palva和Ramsey[12]根据通气路径的不同将上鼓室分成上鼓室上单位与上鼓室下单位。上鼓室下单位即浦氏间隙,而上鼓室的其它部分为上鼓室上单位。上鼓室的两个通气路径彼此独立,当浦氏间隙受累消失时,上鼓室的其它部分、鼓窦及乳突气房则不一定会受到低通气的影响。与上鼓室上单位的通气路径鼓峡相比,浦氏间隙的通气路径鼓膜后隐窝则更加的狭窄。所以,当中耳腔存在分泌物尤其是粘稠的分泌物时,极易堵塞该通气路径,浦氏间隙内的空气被吸收,鼓膜的松弛部内陷并贴于锤骨柄上,形成最初的内陷囊袋。

2 选择性上鼓室低通气

Palva等[7]强调当鼓膜张肌皱襞完整时,上鼓室的唯一通气路径就是鼓峡。而当鼓峡发生病变阻塞时,会影响上鼓室的通气。即使在咽鼓管功能正常的患者[13],也可以在两种不同的情况下发生选择性低通气。当位于鼓膜和锤骨后皱襞之间的鼓膜后隐窝(von Troltsch后囊)发生阻塞时,会发生上鼓室下单位(浦氏间隙)的选择性低通气;而在完整鼓膜张肌皱襞的患耳发生鼓峡阻塞时,则可以引起上鼓室上单位(上鼓室、鼓窦及乳突气房)的选择性低通气。长期的低通气进而产生硬化型乳突和内陷囊袋[14,15]。随着上皮脱落、堆积,最终形成后天原发性胆脂瘤。在上鼓室胆脂瘤以及慢性中耳炎的研究中已发现,患耳鼓峡阻塞的情况持续存在[16,17]。

Sade[18]发现硬化型乳突作为一个独立因素比气化型乳突的中耳更容易发生鼓膜内陷。其原因在于气化良好的乳突可做为调节中耳压力的缓冲池。压力的波动可能发生在所有中耳,但压力的变化在气化良好的乳突被缓冲掉了,不会引起鼓膜的明显内陷或膨出,相反硬化型乳突就没法很好的应对压力的变化,即使负压值不是很大的情况下也更容易出现鼓膜内陷或中耳积液。并提出认为慢性的鼓膜不张与乳突气房发育差有关。同时也观察到,即使咽鼓管功能良好,鼓峡处的阻塞也会引起上鼓室及乳突的低通气进而引起硬化型乳突[19]。也有学者证实了慢性中耳炎的患者的乳突气化程度较差[20]。但目前仍不清楚慢性中耳炎与硬化型乳突(乳突气房的低通气)的因果关系[21]。因此,影响中耳腔压力的因素除了咽鼓管的功能,还与乳突的气化程度有关。另外,中耳黏膜的气体跨膜交换与乳突的气化程度也有关[22]。只有通气路径(咽鼓管及鼓峡)的畅通,通气和气体的跨膜交换达到动态平才能维持中耳的正常功能。

Palva等[7]在研究中已发现患有中耳炎的儿童,当有鼓峡阻塞时即使做了鼓膜置管也不能缓解上鼓室的内陷囊袋,且上鼓室的炎性组织和胆固醇肉芽肿会持续存在。其研究基本可以证实在鼓峡阻塞伴鼓膜张肌皱襞完整的患者即使咽鼓管功能正常,也会发展成上鼓室及乳突的选择性低通气,进而从上鼓室内陷囊袋进展成上鼓室胆脂瘤。同时研究也发现鼓膜张肌皱襞不全的儿童其上鼓室通气良好,气体可以不经过鼓峡处直接从前鼓室通过鼓膜张肌皱襞的缺如处通往上鼓室。这项研究也说明了在慢性中耳炎的手术中去除鼓膜张肌皱襞以重建上鼓室及乳突的通气的重要性。

在前人的基础上,Marchioni等[22,23]提出了选择性上鼓室低通气综合征的概念。正常的咽鼓管功能不足以使中耳腔完全通气,只有鼓峡的通畅或鼓膜张肌皱襞不全才能保证上鼓室的正常通气。选择性上鼓室低通气综合征需同时满足4个条件:鼓膜松弛部内陷或上鼓室胆脂瘤,咽鼓管功能正常(声导抗A型),完整的上鼓室膈及鼓峡阻塞。在临床中局限在松弛部的内陷囊袋或胆脂瘤并不少见,如果咽鼓管功能正常,就很可能是上鼓室选择性低通气的表现。而咽鼓管功能障碍时,常表现为完整的鼓膜内陷且中耳黏膜广泛受到炎症的累及。

3 对于手术术式的指导

选择性上鼓室低通气综合征的提出使我们对于中耳疾病的病理生理有了更好的理解,而且对于中耳炎的手术术式的选择提供了更好的理论指导。例如长期的分泌性中耳炎伴有松弛部内陷时(已排除鼻咽癌等其它病因),表明患耳不仅有咽鼓管功能障碍,且同时有中上鼓室通气路径的阻塞。笔者认为最经济的治疗方案仍是鼓膜切开置管术,但鼓膜置管也仅仅是代替了咽鼓管的功能,术后则需定期复查电子耳镜及颞骨CT或MRI,若鼓峡处的阻塞没有缓解,松弛部内陷囊袋继续加深,则需进一步行耳内镜下鼓室探查术重建中上鼓室的通气路径,以避免形成上鼓室鼓窦胆脂瘤后进行创伤更大的中耳乳突手术。急性化脓性中耳炎的并发症如耳后骨膜下脓肿,笔者认为鼓窦入口或是鼓峡处被肿胀的黏膜或是肉芽堵塞也是病因之一,初期乳突腔的脓液增多后无法对鼓膜造成压力致其穿孔,最后乳突气房遭到破坏,所以发生耳后骨膜下脓肿单纯行鼓膜切开置管已无法解决乳突腔的积脓。同理在应用咽鼓管球囊扩张术治疗慢性分泌性中耳炎时,为获得更好的术后效果,也需要考虑鼓峡是否有阻塞的可能。

完璧式乳突根治术中需明确上鼓室通气路径是否畅通。通过向乳突腔冲洗生理盐水[24],如果鼓室腔没有相应的液体流出,表明鼓峡周围狭窄。若听骨链可以保留,则要开放面神经隐窝或行面后鼓室开放,使乳突腔的通气绕过鼓峡而直接经过面隐窝或面后鼓室开放处通向中鼓室,以改善乳突腔的通气引流。而在无法保留听骨的条件下,去掉砧骨即可改善鼓峡处的通气。近年来耳内镜下耳科手术应用日趋广泛,相比显微镜下中耳手术,耳内镜中耳手术可以更加清晰和直接的显露听骨周围韧带及黏膜皱襞,并且可以从多角度显示细微的结构,如鼓峡和鼓膜张肌皱襞的区域,且处理中耳局部的病变不需要磨除过多的骨质,可以更好的保留中耳及乳突的黏膜和结构。有学者[13]介绍了咽鼓管功能正常的浦氏间隙选择性低通气的慢性中耳炎手术治疗中,耳内镜下去除锤砧外侧皱襞、锤骨外侧韧带皱襞、锤骨后韧带皱襞及鼓膜张肌皱襞,同时保留了使锤骨及砧骨保持正常空间位置的其它韧带。使上鼓室上单位及下单位融合成一个共腔并共用一个通气路径,重建中上鼓室的通气路径。

综上,充分理解上鼓室的解剖及其通气路径对于临床处理耳科疾病有重要的指导意义,早期发现和诊断选择性上鼓室低通气综合征并早期处理可以有效的阻止慢性中耳炎和胆脂瘤的发展。对于慢性中耳炎的手术处理中,在彻底去除病变的同时,要重建鼓峡的通气路径,去除鼓膜张肌皱襞及齿突,以便建立除鼓峡之外的另一个中上鼓室通气路径。必要时将内移的锤骨柄外展,甚至摘除砧骨以求恢复气体引流路径[25]。尽可能在不过多改变中耳结构的情况下,探查所有的通气路径,获得最大限度的通气,确保上鼓室鼓窦及乳突气房的良好通气达到治愈疾病及防止内陷囊袋形成胆脂瘤复发的目的。鉴于目前CT和MRI都无法显示鼓室膜性结构,希望未来能出现新的影像技术能够三维重建上鼓室韧带及黏膜皱襞,可以明确中上鼓室通气路径是否通畅,为中耳炎的治疗选择及术前术后评估提供更准确的依据。