中国创新驱动发展战略的理论与现实基础

2021-06-15张敏张思承

张敏 张思承

【摘 要】中国创新驱动发展战略是中国共产党放眼世界、立足全局、面向未来做出的重大决策。这一决策具有坚实的理论与现实基础。从理论上看,资本积累式和人口红利式经济增长难以为继;来自科学技术和生产组织方式的破坏式创新才是未来经济持续增长的原动力。从现实上看,领导层的高度重视,创新政策整体性框架的初步形成,相对完备的国民生产体系及逐步被激发的创新活力为中国走创新驱动发展道路奠定良好的现实基础。

【关键词】创新驱动发展;理論基础;现实基础

【中图分类号】A849;D610 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2021)03-0009-03

得益于中国共产党的正确领导与改革开放政策,我国经济总量逐年增长,已跃居世界GDP第二大国,然而从2007年开始,除2010年经济增长率有所上涨外,我国GDP年增长率呈现逐年下降趋势(如图1所示)。

一方面,我国经济总量在增长,值得肯定;另一方面,社会经济隐患也在生成。首先是对经济增长可持续的担忧,如果经济增长率持续下降,是否会出现不增长或者负增长的情况?其次是对原有经济增长模式的否定,我国经济是否还能依靠人口红利实现人民幸福,是否还能依靠粗放式低质量增长实现中华民族伟大复兴的中国梦?

对此,中共中央给出了答案。党的十八大报告中首次明确提出实施创新驱动发展战略,以科技创新作为提高社会生产力和综合国力的战略支撑。党的十九大报告进一步指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。2018年,习近平总书记再次强调:“实现建成社会主义现代化强国的伟大目标,实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们必须具有强大的科技实力和创新能力。”[1]

1 创新驱动发展的理论基础

1.1 增长理论——关于“破”的理论

早期增长理论以哈罗德-多马模型为代表,模型认为资本积累是经济增长的推动力。在这一指导思想下,各国出台各种政策鼓励资本积累。我国的高居民储蓄率举世瞩目,高储蓄率带来高资本积累,因而成为长期公认的我国经济高速增长的主要原因。然而,新古典理论对早期增长理论提出了批评,他们认为一旦将家庭储蓄和消费作为内生变量,家庭消费者会在当前消费和未来消费(可视为资本积累)之间做出均衡,因而人均资本存量不会无限上涨,而是最终达到一个稳定状态。

换句话说,我国的高储蓄率难以为继,低储蓄率无法维持高资本积累,也无法持续支持我国经济增长。从现实来看,我国居民储蓄率的确在逐年走低,其中有高房价带来的高消费支出原因,也有年轻一代西化消费观的原因。无论是哪种原因,中国人都很难回到高储蓄率状态,因而必须找到另一种经济驱动力。

1.2 熊彼特的创新驱动发展理论——关于“立”的理论

专门研究创新的主流经济学理论首推熊彼特的经济增长理论。熊彼特认为,创新可称为“破坏式创新”。在他看来,创新的主体是企业家:富于创新意识,具有先见之明的企业家用创新的方法组织各种生产要素进行生产。创新的客体是新的生产函数:可以是新的产品、新的生产方法、新的市场、新的原材料供应来源或者是一种新的工业组织。创新的过程是不破不立的,因此熊彼特的创新是一种破坏式创新,在创造性破坏的过程中实现经济发展。总之,创新的必要性即创新的结果就是创新必然打破旧有的结构,持续创新,持续破坏,实现持续的优化和发展,这就是创新的经济发展逻辑。

1.3 马克思主义的创新思想——关于“立”的理论

“马克思没有特别研究创新,但是他对智力劳动及企业在经济生产中的重要作用持充分肯定的态度,并在《资本论》及自己的整个经济学体系中强调了企业作为创新主体在整个经济社会发展中的重要作用”[2]。马克思认为:“社会生产力的发展来源于发挥着作用的劳动的社会性质,来源于社会内部的分工,来源于智力劳动特别是自然科学的发展。”[3]因而,在马克思看来,数学、物理、化学、工艺学等自然科学是人类智力劳动的特殊产物,能够推动社会生产力的发展。高级智力活动是人类与其他生物体相区别的重要特征,所谓高级的智力活动即发展出自然界原本所不具备的新事物,虽然马克思没有将之定义为创新,但这与熊彼特关于创新的定义已经有了明显的重合。同时,马克思和恩格斯关于创新的思想并未局限于自然科学,两位伟人对于生产关系的一大贡献还在于他们关于社会分工和社会大生产的论述。恩格斯在《反杜林论》的《社会主义》中指出:“旧的生产方式必须彻底变革,特别是旧的分工必须消灭。代之而起的应该是这样的生产组织……生产劳动给每一个人提供全面发展和表现自己全部的即体力的和脑力的能力的机会。”[4]可见,马克思、恩格斯不仅同意自然科学技术是一种创新,他们对创新的认识也包括生产关系、生产组织方式的变革。沿着马克思、恩格斯一贯的打破旧事物的思想风格,他们对生产关系创新的认识实质上是一种破坏式创新,这一点与熊彼特不谋而合。

1.4 在“破”与“立”的创新理论中达成共识

由此可见,在伟大思想家们的观念中,存在以下共识。

首先,创新非常重要。无论是基于实用主义的经济发展需求还是基于人类命运大解放的理想主义需求,人类社会都必须不断创新。1978年,党的十一届三中全会胜利召开,中国共产党确立了“解放思想,实际求是”的思想路线,制定了改革开放的伟大决策,为中国创新奠定了政治基础。

其次,创新的基本内涵是多元化的。创新不仅包括技术创新,也包括组织创新。技术创新和组织创新又可以划分为更细的类目,此外还包含产业创新、数据创新等内容。

再次,创新的过程就是一个破坏后再创造的过程。即使是微创新,看似对现有技术或者生产方式的点滴改良,本质上也是对旧有事物的打破,改良本身就意味着原有事物不同于新事物,因而创新无处不在。

结论:不同类型创新能够造成的影响存在差异,因而应当接受改良,并且鼓励变革性的重大创新。

2 创新驱动发展的现实基础

党和国家层面对创新历来十分重视,多次对创新工作给出指示。党的十八大以来,习近平总书记更是把创新摆在国家发展全局的核心位置,高度重视科技创新,提出一系列新思想、新论断、新要求。领导层的重视、比较全面的政策、相对完备的产业体系及不断增长的创新指标昭示着我们需要不断创新,我国创新驱动发展有着良好的现实基础。

2.1 较为全面的创新政策

按照政策目标划分,我国创新政策可分为鼓励创新行为、激励创新主体和营造创新环境三大类创新政策[5]。

我国创新政策的具体内容涉及经费投入、税收、金融等财税政策;人才评价、职称、技术转让、落户、安居等人才政策;中介、园区建设、产权保护等环境政策等。通过国家自主创新示范区先期试点和相对成熟后的全国推广,逐步形成全面性与针对性相结合,普惠性与特殊性相结合,以及指导性和操作性相结合的创新政策体系框架。早在2013年,我国的创新政策就有将近5 000种。经7年的迭代,我国的创新政策在整体性、全面性和可操作性上都有了更好的表现。

2.2 良好的创新产业基础

工业是立国之本,我们要牢牢抓住振兴制造业特别是先进制造业的契机,推动制造大国向制造强国转变。我国用短短几十年的时间,建成了体系完整、产能巨大的工业体系,这意味着我国完全有能力在新的起点上实现更大的跨越。

创新固然以人类思想为源泉,但从辩证法的角度,创新更离不开物质基础。中华人民共和国成立以来,不断完善工业体系,淘汰落后产能,逐步建立起门类齐全的工业体系。只有完备的工业体系才能在脆弱的全球合作产业链中保证自主生产,提升基本生产的安全性。

2.3 活跃的创新行为

近年来,我国深入实施创新驱动发展战略,不断加大对科研创新的投入,提升科研创新服务水平;科技成果数量逐年攀升,重大科技成果不断涌现;科研转化规模日益增大,新动能对经济发展的支撑作用日益凸显。创新助力新兴产业蓬勃发展,新动能不断壮大。

2.3.1 持续增长的创新投入

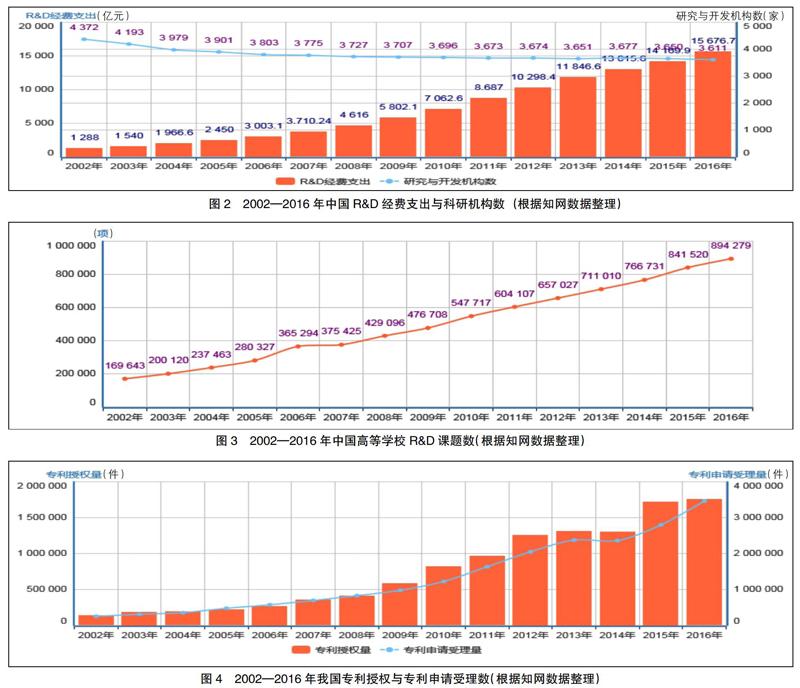

通过对2002—2016年的数据进行梳理可知,在15年时间里,我国的科研经费投入从288亿元增长到15 676.7亿元(如图2所示),增长了12倍;高校科研课题数从169 643项上升至894 279项,也增长了5倍多(如图3所示)。而科研机构数量在这段时间没有增长,反而下降。可以推论,科研机构力量更为综合,科研机构和科研人员平均获得的科研经费与承担的科研项目都有所增加,单项课题的平均科研经费也有所增加。

2.3.2 创新产出成果喜人

来自同样年度的数据,2002—2016年,我国科技成果登记数从26 697项增加到58 779项,专利申请与授权也实现同步上涨。从图4可以看出,近15年,我国的创新产出大致可分为3个阶段:2002—2008年发展相对平稳,是创新的蓄势期;2009—2014年,前期的积累及逐年创新投入增长的累积效应,创新产出增长开始提速,是创新的提速期;从2015年起,上涨趋势陡增。由于缺乏2016年以后的数据,我们无法判断之后的创新产出形式,但根据图线趋势,2016年后的创新产出应当处于第三个时期——爆发期。

我国多年来持续不断的科研投入、科研人力资本累积及良好的创新依托产业基础在近年终于显现出总体效应。专利数的上升不仅意味着我国科研人员专利意识的提升,更意味着科研过程的实体化,而专利的授权则意味着技術向生产力转换。两者的同步增长表明,国家创新的活力正在被激发。

3 结语

创新是引领发展的第一动力。不创新就只能被动等待发达国家技术外溢。在中美关系极端不稳定,发达国家转变对华策略,开始有意识地限制先进技术向我国转移的今天,迅速提升我国创新能力和创新成果变得极其重要。习近平总书记强调,我们现在的制造业是世界上最大的,“大”和“全”有了,在“高精尖”方面还有不少短板。如果说20年前我们拾人牙慧是因为我们在创新路上过于弱小,那么如今科研逐步增强,在党和国家的领导下,我国科技创新必能搏击长空。

参 考 文 献

[1]习近平.在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话[N].人民日报,2018-05-29(002).

[2]杨朝辉.创新经济理论的马克思主义渊源分析[J].青海社会科学,2014(4):67-70.

[3]马克思.资本论:第3卷[M].北京:人民出版社,2004:97.

[4]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1995:644.

[5]魏世杰.中国创新政策体系存在的问题和完善思路[J].中国科技论坛,2017(2):5-10.