徐夷族属考证*

——兼论徐偃王族人东渡日本

2021-06-11李国栋

□李国栋

内容提要 “东夷”一般分为伏羲(太昊)、少昊、蚩尤三个阶段。但从生计方式看,又可以合并为伏羲(太昊)、少昊的粟作文化阶段和蚩尤的稻作文化阶段。在蚩尤九黎、皋陶淮夷和若木徐夷之间存在一条“yu”音证据链,源自蚩尤的苗语实名“yu”。这条证据链证明三者一脉相承,“徐夷”属于苗族尤支系,即“yu人”。结合日本考古遗址和古文献,我们可以知晓徐偃王族人确实东渡日本,并给日本带去了稻作农耕文化。

本文旨在考证徐夷族属,兼论徐偃王族人东渡日本,给日本带去稻作农耕的可能性。徐夷出自淮夷,而淮夷又与东夷相连,所以本文拟在“东夷→淮夷→徐夷”这一历史框架下,对徐夷的族属进行一次溯源性考证。

一、东夷文化的两个阶段

淮夷和徐夷都与山东东夷有关,但东夷又非一成不变。伏羲即太昊,太昊即东夷始祖。①神农是伏羲的后代,而太昊的继承者又被认为是少昊,所以神农应该就是少昊。在考古学领域,一般认为伏羲代表山东7400—6400年前的北辛文化(也有人认为代表淮河流域8000—5500年前的双墩文化),所以少昊所代表的应该就是6400—4600年前的山东大汶口文化。从《逸周书·尝麦》的“命蚩尤于宇少昊”来看,蚩尤晚于少昊,并接管了少昊地盘。因此,蚩尤所代表的应该是4500—4000年前的山东龙山文化。

从生计方式来看,太昊代表的北辛文化和少昊代表的大汶口文化一脉相承,都属粟作文化。但蚩尤代表的山东龙山文化却是稻作文化。也就是说,在文化类型上蚩尤并不是太昊、少昊的继承者。

稻作农耕传入山东半岛,最早可以追溯到大汶口文化晚期,莒县的陵阳河遗址、大朱村遗址、小朱村遗址检测出的稻作遗存都可视为证据。不过,稻作农耕真正在山东半岛普及还是进入龙山文化时代以后。

山东日照市有著名的两城镇遗址,该遗址龙山文化中期前段地层出土了91粒粟、2粒黍、448粒稻和1粒麦②,这一数量比较清楚地告诉我们,自4300年前起,稻作农耕已经成为山东半岛的主要生计方式,意味着4800—4300年前曾有大量稻作移民迁入山东半岛。根据笔者长年研究,这些稻作移民应该就是苗族族属的九黎稻作联邦,蚩尤是其晚期领袖。

生计方式的转变意味着苗族已经变成东夷集团的核心。但也正因为如此,终于引发了与粟作文化集团的冲突,这应该就是古文献中所记载的蚩尤与炎黄联盟的战争。最后,蚩尤被黄帝擒杀,九黎稻作联邦崩溃,蚩尤后裔流落四方。

综上所述,东夷集团在文化特质上可以分为两个阶段:第一阶段到大汶口中期为止,以粟作为主。第二阶段从大汶口晚期开始,包括整个山东龙山文化时代,以稻作为主,并出现蚩尤九黎稻作联邦。因此,若要探讨4000年前登上历史舞台的徐夷族属,我们就需要追溯蚩尤九黎稻作联邦的形成及其崩溃后蚩尤后裔的流散。

二、苗族的起源及其迁入山东的路线

学术界一致认为,淮夷和徐夷是不同于华夏族的族群。但是,他们到底属于哪个民族,尚无定说。1999年,中南民族学院石宗仁教授发表论文《东夷、苗蛮的共同祖先与族称》,对三者关系进行了论证:

东夷的自称是根牟夷和其后的荆蛮。淮夷之淮、徐夷之徐,是以水名、地名分称,其实为根牟夷(或荆蛮)的一部分。正如郭沫若先生在其著《中国古代史研究》中所指出:“周初周公及伯禽等征伐淮夷、徐戎时,成王曾亲自出马,淮夷即楚人,即蛮荆,徐戎即舒人,即方。淮、徐、荆、舒每连言,必系同族。”(中略)据《册府元龟》卷957《外臣部·国邑》载:“荆蛮,盘瓤之后也……长沙、黔中五溪蛮皆是也”。万历《湖广总兵·方舆一》曰:“诗称蛮荆,种自盘瓠”。可知淮夷、荆蛮均为苗族先民。③

石教授想通过论证淮夷和徐夷都是荆蛮,而荆蛮又是苗语“根牟”的汉字音译,然后再结合荆蛮和黔中五溪蛮盘瓠信仰的文化关联性,最后证明淮夷和徐夷都是苗族。

如果东夷集团从伏羲(句芒)开始就是苗蛮集团的话,那苗族就应该起源于山东。但是,从山东粟作农耕与稻作农耕的转换来看,作为传统稻作民族的苗族进入山东不会早于4800年前,而在此之前,苗族曾在长江中游从事稻作农耕。

1998—2000年,中日联合考古队对湖南澧阳平原的城头山遗址进行了联合考古发掘。该遗址是一座圆形古城,有环濠,设东、南、北三个城门,东门附近出土了祭坛,祭坛旁边还发现了一片附带灌溉设施的稻田,年代距今6500年。稻田中发现大量稻谷硅质体,日本著名环境考古学家安田喜宪判断,这里曾举行过庆祝丰收和分配翌年稻种的宗教仪式。古城城墙始建于6000年前,用城墙将稻田、祭坛以及其他宗教设施围起来显示出强大的社会组织能力,说明这里已经成为澧阳平原稻种祭祀及分配中心,标志着大规模稻作农耕的开始。

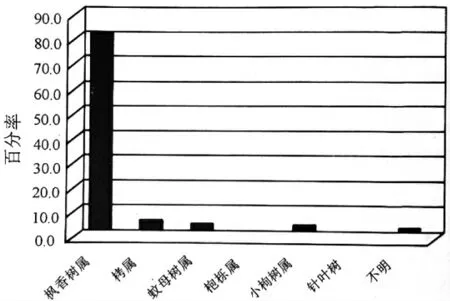

城头山遗址出土了大量木材,经日本学者米延仁志和守田益宗的检测,枫香树(liquidambar)木材的比例高达80%以上(图1),但遗址周边枫香树孢粉的出现率却不到10%④。这就证明,遗址周边并不存在大片的枫香树自然林,遗址内使用的大量枫香木应该是由于祭祀需要而从其他地方搬运进来的。

图1 城头山遗址出土木材比例

苗族自古崇拜枫香树,他们认为苗族祖神“蝴蝶妈妈”是从枫香树心飞出来的。“蝴蝶妈妈”飞出来后生下十二个蛋,由“鹡宇鸟”孵化,最后便从一个蛋里孵出了苗族始祖“姜央”。

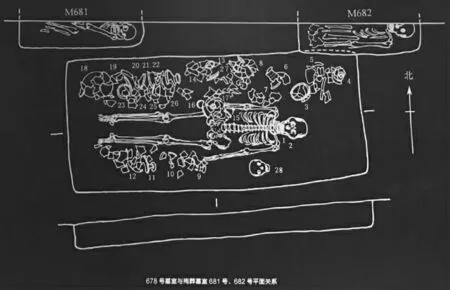

城头山遗址的祭坛附近出土了一具男性遗骨和两具女性遗骨(图2),年代距今5800年。男性遗骨脖颈上佩戴着玉璜,可知他生前是城头山古城之王,旁边的两个女性应该是他的两个夫人。经复旦大学生命科学学院基因学专家李辉教授检测,男性遗骨的Y染色体基因谱系为O3-F11,属于苗瑶系统。

图2 墓葬示意图

苗族古歌《谷穗歌》⑤记载,“姜央”有“仰”和“妮”两位夫人,而“妮”这个名字颇有深意。“妮”的本义为“阿妹”,贵州东部苗语作“nil”(苗语拼音最后一个字母不发音,仅表示声调)。但是,“阿妹”含义的“nil”又与“采摘”含义的“nik”相通,由此可知“阿妹”专事采摘,采集野生稻穗可能曾是她的主要工作。根据稻作史研究成果,大规模稻作的稻种正是从采摘野生稻穗、移栽野生稻的过程中获得的,与“妮”的身份完全相符。因此,“妮”很可能就是每年在城头山古城大规模稻作祭祀中分配稻种的巫女,而具有苗瑶系统Y染色体基因谱系的古城之王应该就是“姜央”。

城头山遗址显示出鲜明的枫香树信仰,检测出最古老的苗族基因,并发现最古老的稻田和祭坛,由此我们可以断定,城头山遗址即苗族起源地。苗族是在6000—5800年前的湖南澧阳平原,以大规模稻作农耕为基础、枫香树信仰为核心,由众多稻作民凝聚而成的。

从5800年前起,澧阳平原的稻作文化以城头山古城为起点向东北方向传播,5500年前已传播到安徽巢湖一带的凌家滩遗址,5000年前又传播到安徽北部蒙城县的尉迟寺遗址。尉迟寺遗址附近有一座“北冡山”,而“北冡”二字应该是苗语“bil hmongb”的音译,意为“苗人的山坡”,由此可知尉迟寺遗址的稻作文化是由古苗人传播过去的。从方位上看,由尉迟寺遗址再往东北方向前进一步,就能进入山东半岛西南部的湿地地带,那里非常适合原始湿地稻作。

以上就是苗族的起源及其迁入山东的路线。由此可以明了,虽然苗族并非起源于山东,但在山东经营九黎稻作联邦400年,形成了以蚩尤为始祖的尤支系。因此,在考察徐夷族属时,我们应该重点考察这个尤支系。

三、“yu”音证据链

蚩尤的苗语实名叫“yul”(尤),被苗人尊称为“ghet yul”(尤祖公)。为方便与其他语言进行比较,本节暂且省略苗语拼音中表示声调的最后一个字母。

以往的蚩尤研究一直缺乏苗语视角,忽略了蚩尤的苗语实名“yu”的意义。4200—4000年前,蚩尤九黎稻作联邦在与炎黄联盟的征战中失利,于是部分蚩尤族人撤回长江中游,建立了三苗国。但从地理位置判断,从山东半岛迁居淮河流域更为便利,应该是更多蚩尤族人的选择。

淮夷的始祖是皋陶(gao yao)。一般认为,皋陶偃(嬴)姓,皋为氏,陶为名,生于山东曲阜。不过,皋陶也称咎繇,一说出生于山西洪洞县。

皋陶的偃姓由尧舜所赐,所以与皋陶本人的族属无关。但“皋陶”或“咎繇”这两个名字则不同。既称“皋陶”,也称“咎繇”——从这一点来看,两个名字应该都是对皋陶实名发音的模拟。也就是说,“皋”和“咎”既不是“氏”,“陶”和“繇”也不是“名”。

“皋陶”或“咎繇”到底是哪个民族的语音,尚无定论。不过,笔者在贵州做过6年田野调查后发现,这两个名字其实都与苗语有关。根据《汉字古今音表(修订本)》的古音复原,“皋(臯)陶”的上古音发“kuʎiu”,“咎繇”的上古音发“giuʎiau”⑥。作为现代汉字音,“皋”和“咎”毫无关系,但作为上古汉字音,它们却很接近,而且“陶”与“繇”的发音也很像。这应该就是两个名字可以互换互称的原因。

“kuʎiu”(皋陶)和“giuʎiau”(咎繇)让我们自然联想到蚩尤的苗语尊称“ghe(gəu)yu(you)”。“ghe”是苗语特有拼音,音值近似“gəu”,所以不管是“皋陶”,还是“咎繇”,在发音上都与“ghe(gəu)yu(you)”接近,完全可以视为“ghe(gəu)yu(you)”的汉字音译。蚩尤是九黎稻作联邦的邦主,皋陶是淮夷的始祖,二者称呼完全相同。因此笔者判断,皋陶淮夷实际上就是蚩尤九黎稻作联邦的遗民,皋陶本人继承了蚩尤的苗语尊称。

前文提到,皋陶的出生地有“山东曲阜说”和“山西洪洞说”。现在从“皋陶”的发音源自蚩尤苗语尊称来看,肯定是“山东曲阜说”正确。著名历史学家顾颉刚在论及淮夷源流时曾指出“潍”即“淮”,淮夷源自山东潍水流域,李修松教授也赞同此观点。⑦

潍水在曲阜东,自古就是夷人聚居地。《尚书·尧典》曰:“分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷”。关于这个“嵎”,有人认为通“隅”,指山东东北隅的“海嵎”。但是,对比《史记·五帝本纪》中“分命羲仲,居郁夷,曰旸谷”这段话,可知“嵎夷”即“郁夷”,两个名称其实都只是汉字音译,重点是发音。

“嵎”的上古音不明,但从其本字“禺”的上古音判断,应该发“ʔiwɔ”;“郁”的上古音发“iwək”⑧,可见这两个音都与蚩尤的苗语实名“yu”(you)近似。也就是说,所谓“嵎夷”或“郁夷”,其实就是指以蚩尤为始祖的苗族尤支系,或者说“yu人”。

布依族是古越族的直系后裔,远古时代曾生活在长江下游,秦汉以后大量迁入贵州山地。笔者在贵州做田野调查时发现,布依族称苗族为“bu yu(you)”,即“yu人”。当然,这一称呼源于在长江下游古越族与苗族的接触,而长江下游的苗族正是山东半岛南下的“yu人”。在此,古汉语和布依语对于古苗人的称呼形成了完美互证。

炎黄联盟击溃蚩尤九黎稻作联邦后,进入尧舜禹时期,而就在这期间,“淮夷”出现了。于是,我们在蚩尤的“尤”“嵎夷”的“嵎”和皋陶的“陶”之间发现了一条以蚩尤苗语实名“yu”为初始音的“yu”音链,即“yu”→“ʔiwɔk”→“ʎiu”。从这条“yu”音链来看,皋陶最初应该是山东东部“嵎夷”的始祖,原本聚居于潍水流域。但舜帝即位,“四罪而天下咸服”后,“嵎夷”恐怕就已离开蚩尤九黎故地,流散到了淮水流域,时间当在4100年前。

禹继舜而建立夏朝。这背后当然有皋陶淮夷的支持,“涂山氏”在治水方面的鼎立协助便可视为力证。“涂”甲骨文作“”⑨,即住在水边的“余”。“余”的上古音发“ʎia”,吴语音是“jy”(yi),粤语音也是“jy”(yi),闽南语发“u”⑩。由此可见,“余”的上古音及方言音与皋陶的“陶”(ʎiu)和蚩尤的“尤”(yu)完全属于同一音系,所以笔者认为,淮夷“涂山氏”其实也是“yu人”。

在帝舜时代,皋陶的儿子伯益也因协助大禹治水有功而受赐“嬴”(偃)姓。大禹即位后,又“举益,任之政”。然后,又封伯益之子若木于徐地,于是“淮夷”中便派生出“徐夷”。

“徐”的本字也是“余”,而且直至今天,宁波方言仍然将“徐”发音为“yi”,而“yi”与“yu”互为音转。由此可见,在蚩尤九黎、皋陶淮夷和若木徐夷之间依然延续着“yu”音链,说明徐夷确实属于“yu人”。如果说蚩尤九黎是第一代“yu人”,皋陶淮夷是第二代“yu人”的话,那若木徐夷便可以算作第三代“yu人”。

四、徐偃王族人东渡日本

商王族出自东夷,所以商朝整体上与东夷关系较好。商代甲骨文中有“淮”字和“余”字,分别作“隹”和“余”,可知商朝时徐夷已经与淮夷一起活跃在历史舞台之上。商晚期,商王族与淮夷关系恶化,但与徐夷一直保持着比较亲密的关系。商纣王死后,徐夷积极参加纣王儿子武庚的复国之战就是最好的证明。

因此,对于周朝来说,徐夷是死敌。周朝与徐夷多次发生冲突,最大的一场战争发生在公元前10世纪的周穆王时代。《后汉书·东夷传》云:徐偃王“率众以伐宗周,西至河上”。但是,周穆王大军压境时,徐偃王却避战逃离了。至于他逃离后的去向,有彭城(现徐州)武原山和浙江两种说法。徐偃王时的徐国国都即江苏省邳州市的梁王城遗址,离徐州很近,所以从避战的角度分析,逃往浙江的可能性更大。

2020年6月,笔者去宁波市鄞州区东钱湖附近的前徐村拜访原村党委书记徐永昌,在徐家看到了《鄞东前徐徐氏宗谱》。该宗谱由宋理宗绍定二年(1229年)进士,国子博士徐灼主持编纂,宗谱卷首有“后裔灼撰”的序文和至顺四年(1333年)“嗣孙公亮书于亭竹精舍”的《偃王世系》。据《偃王世系》记载,徐偃王来到宁波、舟山一带是为修道悟真和炼丹:

又谓偃王筑室于竹溪之原而从者毛魏杨蔡四将军悉居于此偃王修道悟真又迁于东海翁山筑城凿池炼丹修道丹成因名昌国滃王即昌国滃山也立东海郡氏焉偃王又徙于鄮之龟山之南钱湖之右广置田园立书院教授生徒因名隐学山置放生池于东钱湖畔山田地计有万余(仅将繁体字改为简体字)

从这段引文来看,徐偃王逃至宁波一带后不断迁徙,还曾一度去舟山群岛筑城炼丹,后又回到东钱湖隐学山下教授生徒。但值得注意的是,在他最初来到竹溪之原修道悟真时,却有毛、魏、杨、蔡四将军陪同,可知其修道炼丹只是掩人耳目之说辞,去舟山筑城以备最后一战才是其真实目的。《史记·秦本纪》正义引《括地志》云:“徐城在越州鄮县东南入海二百里。夏侯《志》云翁州上有徐偃王城。(中略)或云命楚王帅师伐之,偃王乃于此处立城以终。”⑪据现代考证,徐偃王城就在舟山主岛的城隍头村一带。

公元前10世纪中叶,徐偃王兵败舟山,而就在这时,离舟山群岛最近的日本九州岛北部出现了日本最古老的稻作遗址——“菜畑”(nabatake)遗址。难道这仅仅是一种巧合吗?

舟山群岛与日本九州岛之间,自古就有一条海上通道,名“黑潮”。黑潮发源于菲律宾群岛东侧,由南向北流,流经台湾岛东侧后,从主流分出一条支流,称“台湾暖流”,流向浙闽沿岸。“台湾暖流”北上至舟山群岛海域遇阻,于是转向东流,这样便与黑潮主流的另一条支流“对马暖流”相接,然后流向日本九州岛北部和朝鲜半岛南部。因此,从洋流流向判断,徐偃王舟山兵败后,其族人完全有可能乘“台湾暖流”和“对马暖流”逃往日本九州岛北部避难。

菜畑遗址出土了四块公元前930±40年的稻田,以及炭化稻米和大量农具。日本学者中岛直幸在其论文《九州北部的动向——唐津平原》中指出:日本“稻作初期大陆系统磨制石器6种27类”中,“以菜畑遗址为中心的平原就占了6种25类”;“已发现的8种14类”木制农具中,“有7种10类始于唐津平原”⑫。这两个数据显示,菜畑遗址的稻作农耕从一开始就很成熟,说明它并非本地自然进化而来,而是从外部突然传入的。那么,这个外部又是指哪里呢?

对于“稻”,日语中有“na”“ina”“ne”“ine”四种称呼,“na”最古老,而菜畑遗址的“菜”也发“na”音。从出土的稻田、炭化稻米和大量稻作农具来看,这个“na”肯定是指“稻”,而不指“菜”。之所以写“菜”,应该是由于后来日语“稻”音变成了“ina”的缘故。

笔者在贵州东南部调查苗族传统村寨时发现,苗语称“稻”为“na”或“nee”(ne),与古日语“稻”音“na”和“ne”完全对应,而且与古朝鲜语“稻”音“narak”也属于同一系统。其实,贵州东南部的苗族很多都是山东蚩尤九黎的后裔,丹寨县扬颂村和腊尧村的苗人至今每年农历十月第二个丑日都要举办“祭尤节”,郑重祭祀他们的始祖蚩尤。

《谷梁传》襄公五年条记载:“仲孙蔑,卫孙父会吴于善稻,吴语谓善伊,谓稻缓。”稻作研究家一般认为,吴语“稻”音“缓”同“暖”,发“nuan”音⑬。但是,倘若按吴语发音,则应该发“nə”,而这个“nə”应该就是苗语“稻”音和古日语“稻”音“ne”的模拟音。由此可见,流落江南的苗族确实与贵州东南部苗族同属尤支系,日本最古老的稻作文化应该是从中国江南传播过去的。

另外,供奉着日本天皇家族祖神的伊势神宫保存着两本古代仪式帐,即内宫保存的《皇太神宫仪式帐》和外宫保存的《止由气宫仪式帐》。公元804年由伊势神宫神职人员书写,内容真实可靠。关于农历二月的播种仪式,《皇太神宫仪式帐》中有如下记录:

首先于初子日,始播供奉大神宫朝御馔、夕御馔御田之种。祢宜、内人等,率向山物忌子登汤锹山时,携带忌锻冶内人所造铜人偶及镜、鉾等种种供品,山口祭神。然后,到栎树下祭树。(中略)制成汤锹,诸祢宜、内人等,头戴扶芳藤编制头蔓下山,至大神御馔所之御田,令酒作物忌父手执汤锹,开始耕作大神垂迹之神田,时有耕田歌、田舞相伴。⑭(笔者译)

《止由气宫仪式帐》中对此也有类似的记录,只是在神职人员到达太神御馔所御田之后写道:“先由菅裁物忌以汤锹始耕,始播汤种”⑮(笔者自译)。

播种仪式从登“汤锹山”(yuguhayama)开始。先在山口祭神,然后上山祭祀并砍伐一棵“栎木”,用它制作“汤锹”。“汤锹”制作完毕后,“祢宜”“物忌”等神职人员用扶芳藤枝条做成头蔓,戴在头上,把“汤锹”迎下山来。到达大神御馔所之御田后,由“物忌”用“汤锹”挖下第一锹,播下“汤种”(yudane)。与此同时,其他人唱起“耕田歌”,并伴有“田儛”。

“汤锹山”“汤锹”和“汤种”这三个关键词中都带“汤”字,发“yu”(you)音。作为古日语,“yu”音具有“神圣”⑯之意,与本义为“热水”的“汤”字无关。那么,“yu”音为什么具有“神圣”之意呢?

从伊势神宫的播种仪式来看,“汤锹山”肯定是一座祖神山,上山伐树实际上就相当于上山请祖神。用祖神山的“栎木”制作一柄神圣的“汤锹”并将其迎下山来,意味着迎接祖神下山。因此从这一点思考,“yu”应该是日本天皇家族稻作农耕的祖先,“yu”所具有的神圣性源自祖先崇拜。

前文考证出蚩尤九黎、皋陶淮夷和若木徐夷之间存在一条“yu”音证据链,徐夷即“yu人”。现在再结合上述播种仪式记录,我们则可以知晓,日本最传统的稻作播种仪式中反复出现的“yu”实际上是指蚩尤,而这一点正与徐偃王族人作为“yu人”东渡日本的推论形成有力的互证。从逻辑上讲,日本最神圣的稻种“yu种”肯定是由“yu人”带过去的,所以“yu人”与“yu种”的相互对应从中日两个方面证明,徐偃王族人确实到达了日本,并给日本带去了稻作农耕文化。

注释:

①吴海涛:《试述淮河流域早期的族群融合》,《安徽史学》2020年第1期。

②凯利·克劳福德等:《山东日照市两城镇遗址龙山文化植物遗存的初步分析》,载栾丰实《两城镇遗址研究》,文物出版社2009版,第274页。

③石宗仁:《东夷、苗蛮的共同祖先与族称》,《中央民族大学学报(社会科学版)》1999年第4期。

④安田喜宪:《长江文明的环境考古学》,载湖南省文物考古研究所、国际日本文化研究中心《澧县城头山——中日合作澧阳平原环境考古与有关综合研究》,文物出版社2007年版,第14页。

⑤王嘎秋、王你秋演唱:《焚巾曲》,王秀盈笔录及翻译,载中国民间文艺研究会贵州分会、贵州省苗族民间文学讲习会《民间文学资料(48)》1982年版,第120页。

⑥李珍华、周长楫:《汉字古今音表(修订本)》,中华书局1999年版,第275、268、416、268页。

⑦李修松:《淮夷探论》,《东南文化》1991年第2期。

⑧李珍华、周长楫:《汉字古今音表(修订本)》,中华书局1999年版,第25、91页。

⑨马如森:《殷墟甲骨文实用字典》,上海大学出版社2008年版,第243页。

⑩李珍华、周长楫:《汉字古今音表(修订本)》,中华书局1999年版,第85页。

⑪韩欣:《三家注史记(1)》,天津古籍出版社2017版,第87~88页.

⑫中岛直幸:《九州北部的动向——唐津平原》,载福冈市立历史资料馆《特设展图录·早良王墓及其时代——坟墓讲述的激荡的弥生社会》1986年版,第102页。

⑬游修龄、曾雄生:《中国稻作文化史》,上海人民出版社2010年版,第417页。

⑭⑮胡麻鹤醇之、西岛一郎校注:《神道大系神宫编一·皇太神宫仪式帐》,精兴社1979年版,第142~143、265~266页。

⑯坂本太郎、家永三郎、井上光贞、大野晋校注:《日本书纪(一)》,岩波文库1994年版,第113页。