《诗经》与宋代花鸟画的母题①

2021-06-09昌从兰上海大学文学院上海215332

昌从兰(上海大学 文学院,上海 215332)

在中国绘画史上,唐宋同为以工笔形态为主的花鸟画的巅峰,但宋代一改唐朝的庄严整肃与雍容华贵,而走向文静典雅与平淡天真。工笔花鸟画以适合静观和优美的表现方式迎合了宋朝人追求内在精神世界的感受与体验。随着审美意识的觉醒,花鸟画将经佐、比德、尚自然、尚神与审美杂糅在一起,形成了独具特色的宋代工笔花鸟画。中国传统的工笔花鸟画在宋代达到了一个巅峰,数量大,成就高,形成了一种独特的审美风格,并对后世绘画产生了深远的影响。花鸟虫草为什么会成为绘画的题材?艺术家们想通过花鸟画来传达什么,在这种艺术题材的背后,包含着什么样的社会历史文化的动因和美学的动因?这是本文思考的核心问题。在诸多原因之中,笔者认为,《诗经》的图像化呈现与花鸟画的繁荣之间,有着深刻的联系。

一、宋代工笔画中的花鸟题材通览

花鸟画是中国传统绘画题材所涉及的一种表现形态,通过描写客观自然中的花鸟等动植物来表达画家的思想感情,并给人美的享受。它的题材和范围不仅仅限于对花和鸟的描绘,草虫鱼虾、果蔬、走兽家禽等,都是它描绘的对象,所以有广义和狭义之别。今天我们所理解的“花鸟画”概念是广义上的花鸟,专指以动、植物为题材,用中国画材料表现的一门绘画。

在古代,花鸟画以具体所画的对象各称其名。历来关于花鸟画的名称有“凡画,人最难,次山水,次犬马,台榭一定器耳,不待迁想妙得也。”②出自顾恺之《魏晋胜流画赞》,原文已散佚,唐张彦远《历代名画记》引录此文。这里,顾氏说的犬马就是花鸟画概念所涵盖的对象。到唐代,张彦远在《历代名画记》中将绘画分为六科:“谓或人物,或屋宇,或山水,或鞍马,或鬼神,或花鸟,各有所长。”[1]北宋《宣和画谱》分为十科:人物、道释、宫室、番族、山水、龙鱼、禽兽、花鸟、墨竹、蔬果。到南宋分为八科:人物传写、仙佛鬼神、山水石林、花竹翎毛、虫鱼禽兽、屋木舟车、蔬果药草、小景杂画。这些分门别类的名称都被“花鸟画”概念所涵盖,而成为研究对象。在这个意义上,我们可以把《宣和画谱》中的龙鱼、禽兽、花鸟、墨竹、蔬果都归为花鸟画来统计并论述。

《宣和画谱》将宋代绘画分为十门,据笔者统计,各门宋代绘画作品数量如下:道释门289幅、人物门232幅、宫室门30幅、番族门0幅、龙鱼门67幅、山水门826幅、畜兽门103幅、花鸟门2303幅、墨竹门147幅、果蔬门20幅。宋画共计4017幅,其中包括”花木鸟兽虫鱼”在内的花鸟画共计2640幅,占比高达65.7%。花鸟画虽分工笔、写意等类,但考虑到北宋花鸟画以工笔占绝对优势,而南宋尤甚,因此,笔者窥斑知豹,大胆结论:工笔花鸟画占据宋代画坛大半江山。

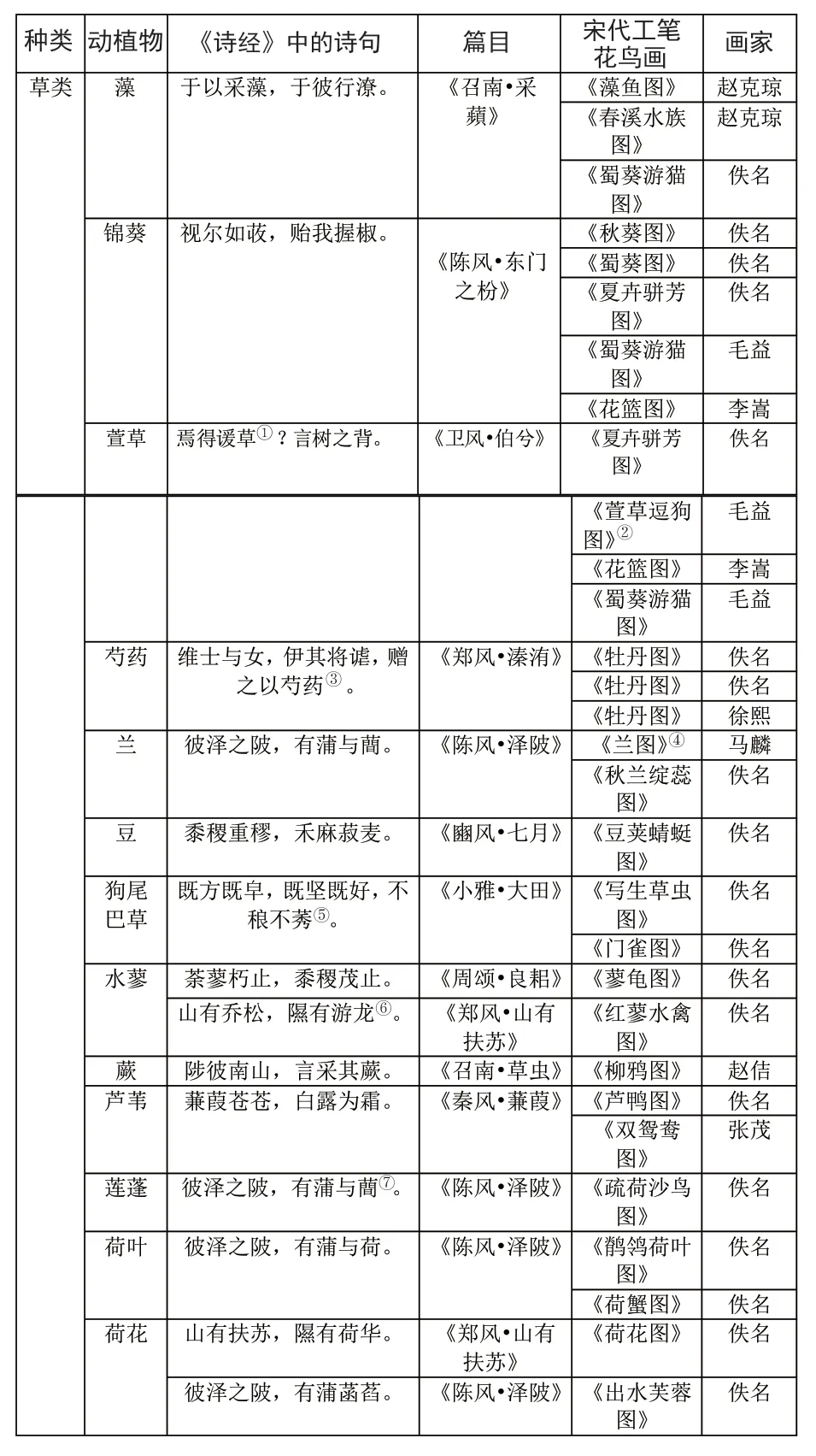

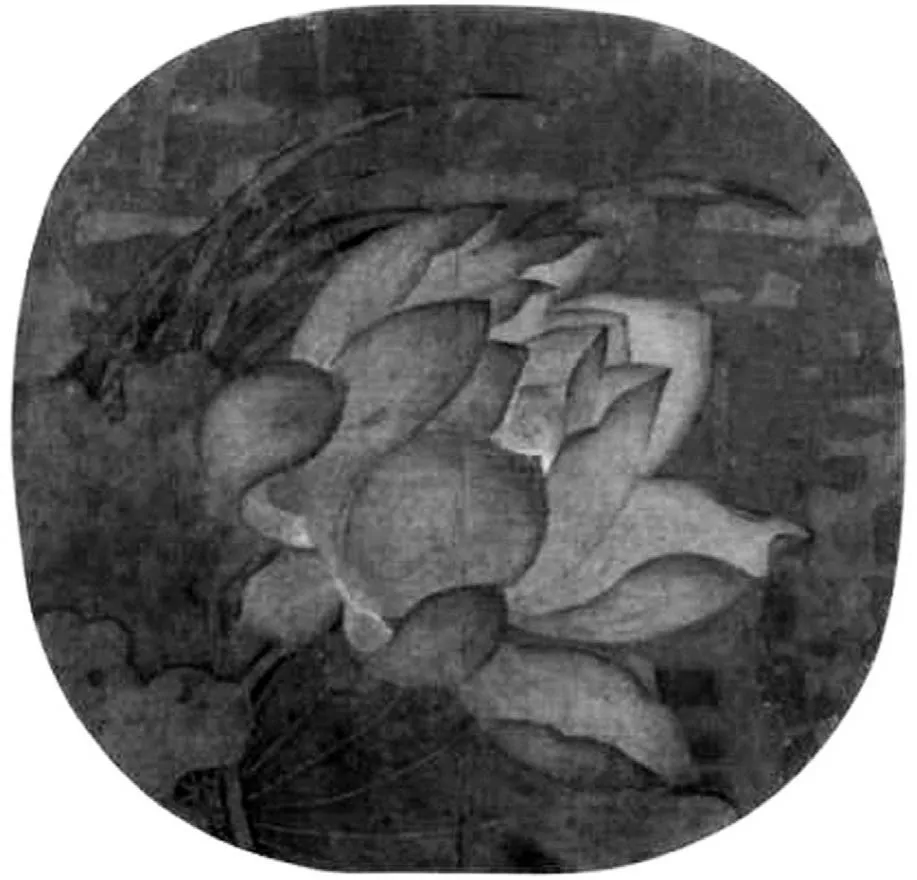

从现存139幅宋代工笔花鸟画来看,107幅里出现了《诗经》中动植物。③以上数据是笔者根据《宋画全集》统计得来,由于第四卷台北故宫博物院的还未出版,所以以上仅为六卷的数据。现将以“草木鸟兽虫鱼”的顺序依次分类如下:

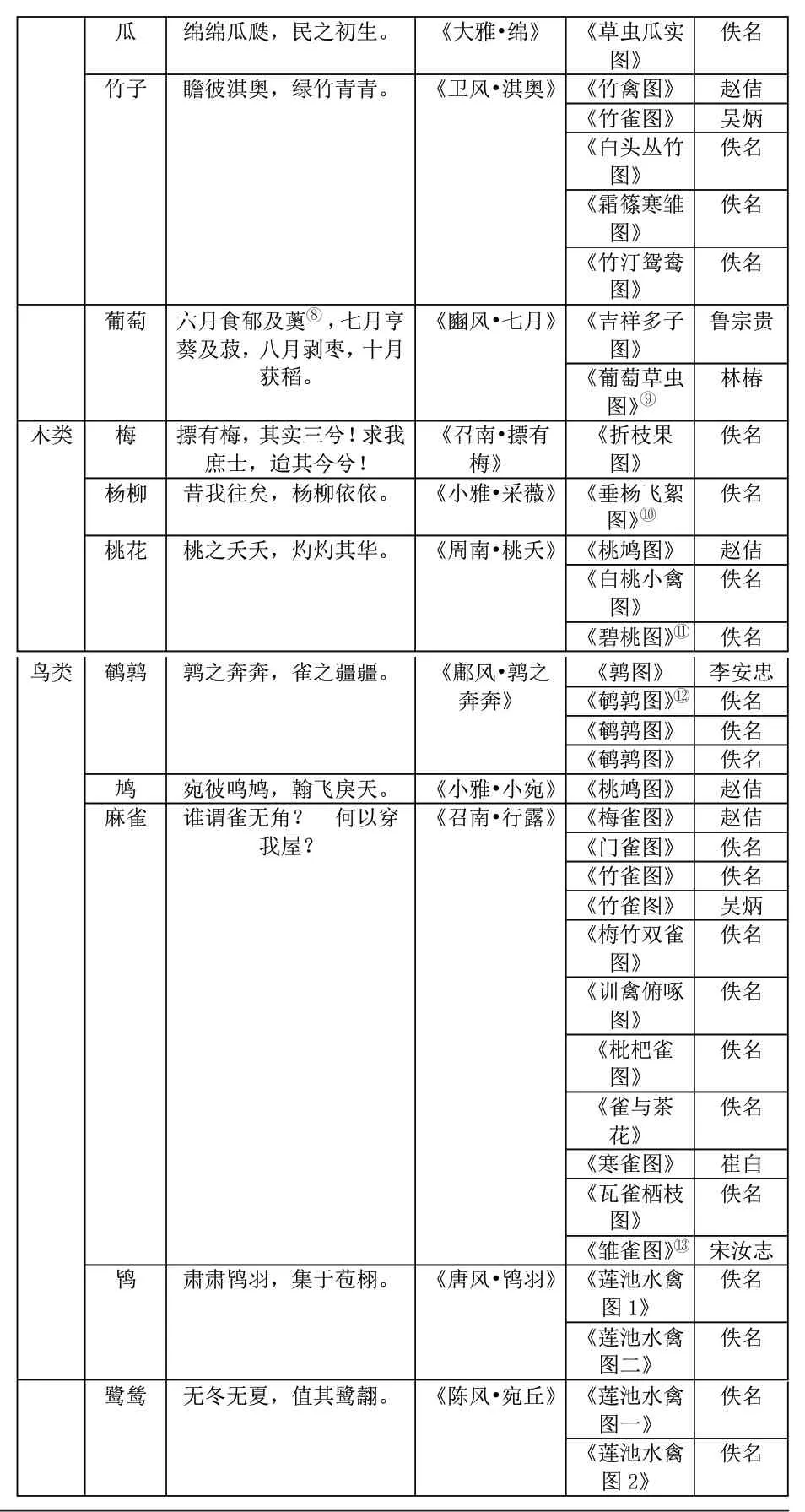

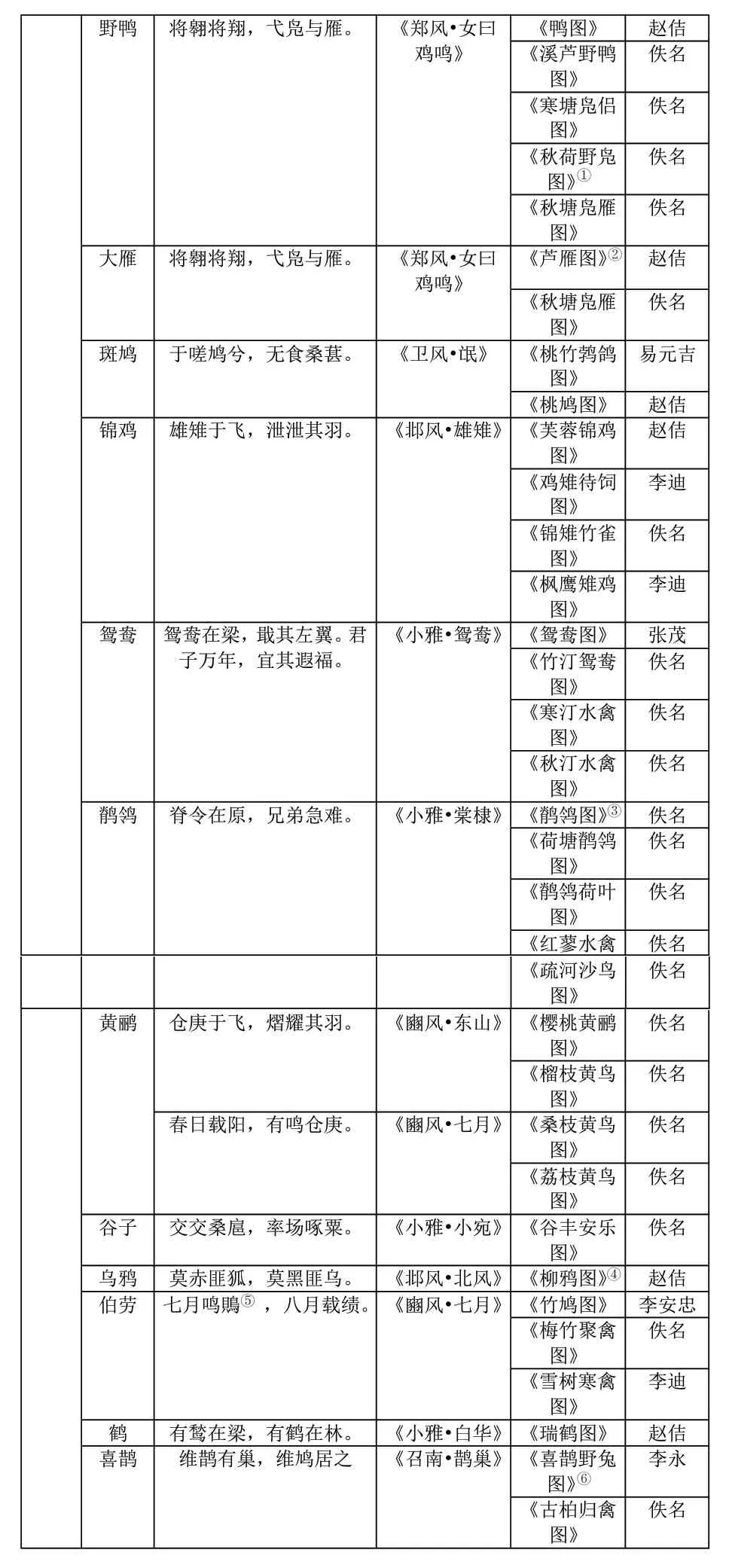

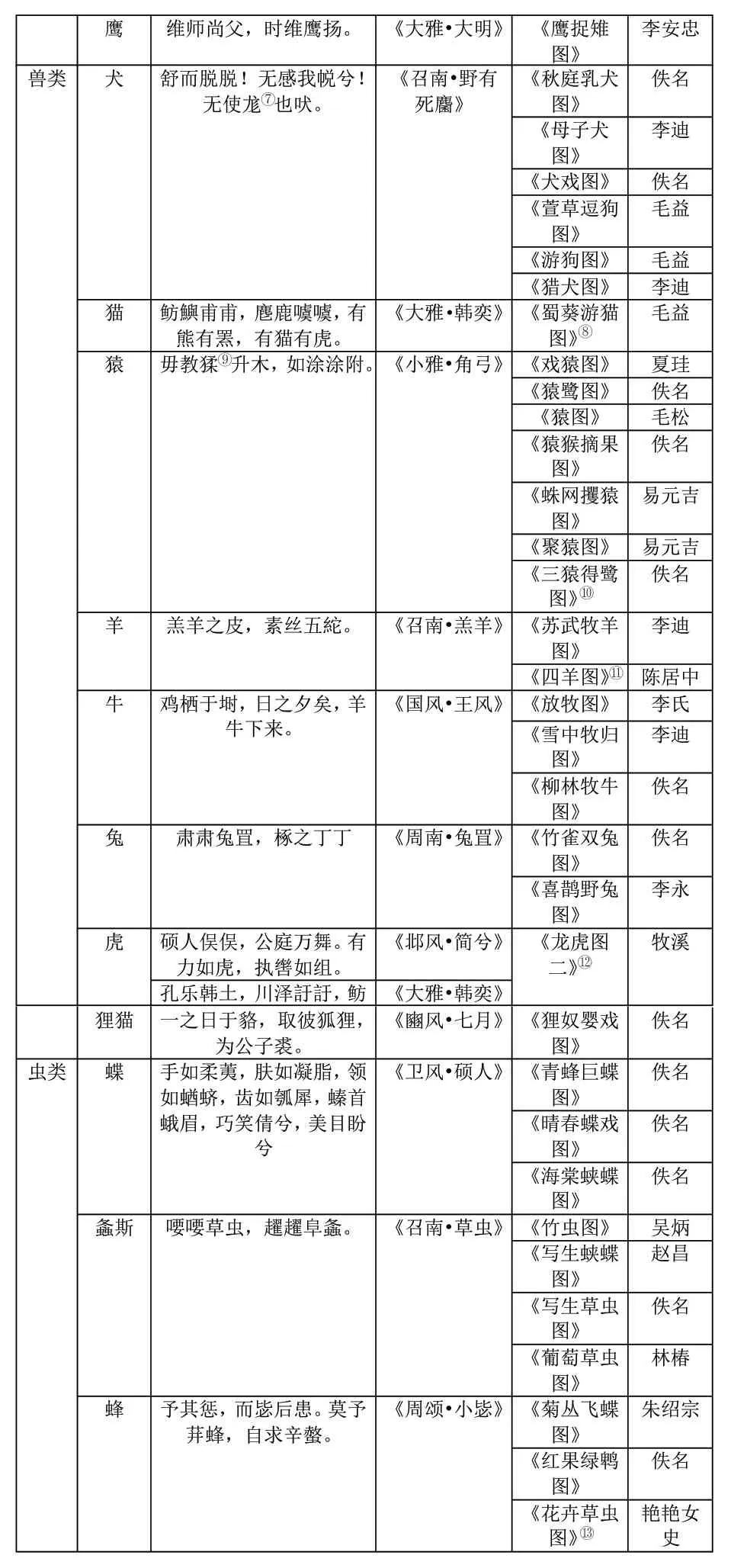

由以上统计数据来看,在宋代工笔花鸟画中竟然有77%是出现在《诗经》中的动植物,这不是一次偶然的呈现,笔者认为,这些花鸟画作品与《诗经》中描绘的动植物应该有千丝万缕的联系。如宋画《垂杨飞絮图》(图1),迎风摇曳的杨柳斜逸旁出,枝条柔嫩轻盈,韵味悠长。左上方为宋宁宗皇后杨氏题诗:“线撚依依绿,金垂袅袅黄”。《小雅·采薇》有:“昔我往矣,杨柳依依”,似乎正好与此图无缝对接。再如《碧桃图》(图2),描绘了两枝红白相映,绿叶扶疏的桃花,繁华锦簇,花蕾盈枝,传达出春色的浓郁,花木葱郁茂盛的欣欣向荣气象。图绘桃花之少壮貌,岂非《周南·桃夭》所谓:“桃之夭夭,灼灼其华”?[2]通过图像与诗句的对应,有理由推断《碧桃图》应当是对《诗经·周南·桃夭》的图像化。又如宋画《草虫瓜实图》(图3),这幅带有吉祥寓意的宋人小品,以秋熟的瓜果和螽斯入画,用笔精细,线条有力,赋色雅致。既表现了天地造化万物之奇,又托寓吉祥。《诗经》中有:“緜緜瓜瓞,民之初生。”瓜田里遍布着大瓜、小瓜,彼此又有瓜蔓相连,以“瓜瓞绵绵”来代表子孙绵延、越来越繁盛。又有:“螽斯羽,诜诜兮,宜尔子孙,振振兮。”诗人以蝗虫的高产喻人之多子,后世就以螽斯来祝福人们多子多孙。这幅《草虫瓜实图》就是以《诗经》中的“瓜瓞和螽斯”为母题,表达了子孙满堂,繁衍不绝的美好愿望。

宋代工笔花鸟画与《诗经》中对应的动植物①萱草又名黄花菜、金针菜、宜男草,具有“宜男多寿”的含义,《齐民要术》中《风土记》中载:“宜男,草也,高六尺,妊妇佩之必生男。”嵇含《宜男花赋序》中言:“宜男花者,荆楚之俗,号曰鹿葱,可以荐宗庙。世人多女欲求男者,取此草服之,尤良也。”此草在我国有几千年的栽培历史,在传统的诗词语境中也是母亲的代表。古人还认为萱草可以忘忧,遂又名“忘忧草”。②萱草和石头画在一起有“宜男多寿”之意。③朱熹在《诗集传》中说,“郑国之俗,三月上巳之辰,采兰水上拔除不祥……于是士与女相与戏谑,且以芍药相赠结思情之厚也。”郑国的三月上巳,就是阴历三月的第一个巳日,魏晋之后改为阴历三月三,换算成阳历大约是四月上旬,正是牡丹盛开的时候,而不是芍药盛开的时候。因此《诗经·郑风·溱洧》中说的爱情信物应该是牡丹。详见《牡丹——<诗经>中的爱情信物》一文。[J].意林文汇,2017第18期,第82-85页。④《毛传》:“蕳,兰也。”古人所谓兰是一种香草,属菊科,和今之室栽兰花不同。陆机:“蕳即兰,香草也”。兰草不仅青香幽幽,具有祛暑、化湿等药物作用,可以祛除不祥,而且兰为花中之君子,品性高洁,生于幽谷丛林,不与百花争妍,她风姿素雅,天然无华,幽香清远,淡雅宜人。⑤莠:狗尾巴草。⑥龙:水蓼。⑦蕳:莲蓬。⑧薁:野葡萄。⑨林椿《葡萄草虫图》,图中绘着饱满的葡萄挂于腾叶之间,蜻蜓,螳螂,螽斯,金龟子等昆虫伏于藤脉上,葡萄其果实成串多粒,抄表示“多子多福”,螽斯亦为“多子多孙”之物,这幅充满生机和活力的果园小景,寓意人丁兴旺。⑩迎风摇曳的杨柳,左上方为宋宁宗皇后杨氏题诗:“线撚依依绿,金垂袅袅黄”,钤“坤卦”印,坤卦象征有地,有“倚天顺时,性情温顺”之寓意。《石渠宝笈续编》著录。⑪《碧桃图》绘有两枝红白相映,绿叶扶疏的桃花,繁华锦簇,花蕾盈枝。桃有辟邪长寿之寓意,是常见的绘画题材。⑫《鹌鹑图》描绘了一只鹌鹑站在水边,目不转睛的注视着前方的芦草,引颈待啄。鹌鹑因其“鹌”与“安”同音,代表安详,安乐,平安。故宋代画家取其吉祥之意,多有绘制。仅《宣和画谱》记载鹌鹑题材就有十二位画家四十五幅作品之多。⑬《雏雀图》描绘了五只雏雀和竹篓,麻雀自古被作为日常题材而不断描绘,宋画中有很多对麻雀不同姿态的描绘。

?

续表①野凫,即野鸭。②“雁”在中国文化中的内涵极为丰富,李时珍在《本草纲目》曰:“雁有四德∶寒则自北而南,止于衡阳,热则自南而北,归于雁门,其信也;飞则有序而前鸣后和,其礼也;失偶不再配,其节也;夜则群宿而一奴巡警,昼则衔芦以避缯缴,其智也。”徽宗在《芦雁图》中画四只雁象征着他宇宙四方的统治者身份,并象征君王应具备的四种品德。画面中还有红水蓼,有极强的生命力,也寓意国家强盛。③据《诗经》:“脊令在原,兄弟急难。”故用鹡鸰表示兄弟之道。④鸦在道教文化中是有吉祥和预言的灵鸟,柳树是报春的使者,徽宗画这个更多的是寓意生机和希望。⑤“鵙”即指伯劳。⑥喜鹊常出现在花鸟画中,画家们借喜鹊来表达吉祥喜庆之意。⑦尨:狗。⑧《蜀葵游猫图》描绘了嬉戏的小猫紧挨着小狗,仰头望向翩翩起舞的蝴蝶,猫蝶的读音与耄耋相近,因此可称耄耋图,寓意吉祥长寿,萱草有祈求生男孩子的意愿。⑨猱:猿。⑩“三猿得鹭”是“三元得禄”的谐音,暗示在科举考试中“连中三元”。⑪羊作为配景常出现于人物画和山水画中。⑫此作虽为水墨,但虎的斑纹和毛发则以细笔绘制,为仅存的宋人画虎之作。⑬草虫多为花卉的点缀出现在画面上,《花卉草虫图》集蜂,蝶,莽,阜螽等于一幅作品中。续表①龟自古被视为吉祥长寿之物,《蓼龟图》描绘了河岸边一只刚刚出水的龟,龟与凤、龙、麟并称“四灵”加白虎又有“五瑞”之誉,故常作为祥瑞之物频频出现。②《宣和画谱》十门中“龙鱼”占一门,说明在北宋这类题材已经成熟。这幅作品描绘了多种类型的鱼于一幅画中,生动逼真。

?

?

图1 佚名《垂杨飞絮图》

图2 佚名《碧桃图》

图3 佚名《草虫瓜实图》

《诗经》中的动植物意象通过宋代工笔花鸟画作品得到传达,这些以诗经为背景而发展的宋代花鸟画在某种程度上正是《诗经》图像化的体现。

二、宋代《诗经》的图像化及其原因

通过第一节的结论可得知宋代花鸟画的母题在很大程度上源于《诗经》的图像化的呈现,这些作品和《诗经》有直接或间接的关系。为什么宋代花鸟画和诗经之间有如此深入而广泛的联系?这有两方面的原因:一方面,绘图以为经佐,在宋代之前就有一个“诗经图”的传统。“古者龙马负图,伏羲则之以画八卦,图之所繇昉也,以故六经莫不有图。而仰观天文,俯察地理,下及飞潜动植,百千万状靡不具举者,莫诗若矣”。[3]有清学者认为:《诗经》遍记宇宙人生,岂止鸟兽虫鱼,故是最好的佐经对象。从传世的文献来看,最早的《诗经》图出现于东汉,刘褒绘有《云汉图》《北风图》等图,西晋张华在《博物志》称赞其绘画逼真:“尝画《云汉图》,人见之觉热,又画《北风图》,人见之觉凉”。[1]85-86汉代,“诗教”发展为“诗政”。由于得到官方的支持,汉代的儒学成为经学,导致了对《诗经》解释带有官方意识形态的因素,与政治理念有所挂钩。

李唐以前,经佐《诗经》主要是单一的图绘描摹,以助于宣扬纲常名教,教化世人。到后来,经佐逐渐突破简单描摹,赋予了艺术家主观的情感以及审美趣旨。特别是到北宋仁宗庆历以后,经学思辨之风骤起,学者开始质疑《诗经》学的汉学传统,种种学术观点杂陈,凭己意释“诗”成为一种潮流。使得《诗经》图成为熔经学、文学和艺术于一炉的特定绘画样式。此外,《诗》之经化,难免披上“道德”的光环,遂成“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”的金科玉律和辅助王道的“谏书”。[2]因此,后世围绕此类诗歌创作的花鸟画作品多富有道德观念,乃至形成比德传统。 宋代花鸟画从某种程度上是对“诗经图”传统的延续,由于《诗经》中有一半左右的篇幅以花鸟起兴,所以特别适合入画。如《周南·桃夭》:“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”清代姚际恒评论此诗说:“桃花色最艳,故以喻女子,开千古词赋咏没人之祖。”又如《周南·关雎》:“关关雌鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”诗人看见河洲上成双成对的雎鸠鸟,雌雄和鸣,触动情思,勾起了追求淑女的心绪。这些意象极大的丰富了花鸟画的创作题材,也推动了把花鸟作为独立的艺术表现的对象。

另一方面,宋代的文化状态和对诗教的重视,为《诗经》的图像化起到有力的推动作用。具体来看,原因有以下方面:

首先,北宋结束了五代以来的分裂局面,使东亚大陆的农耕文化重归一统,但国家仍面临着诸多挑战。一方面,多年战争造成国家元气大伤,急需恢复。另一方面,来自辽、西夏这样的游牧政权的外部竞争。由于宋太祖本人通过武人干政上台,所以他对武人干政给国家和人民带来的灾难体会尤深。为了天下的长治久安,他认为,必须彻底遏制武人干政,由文官来治理国家。宋代初期的基本政治基调为“立纪纲,召和气”。学者多认为宋代“祖宗之法”防止武人兵变注重防微杜渐,以此稳定政权。这种防微杜渐的基本原则,通过一些措施贯彻到方方面面。既有对纪纲制度的建立,也有仁义和气的贯彻。

宋初的制度设计以防弊为中心,到达曲尽其祥、无微不至的程度。官僚阶层弥漫着因循守旧的气息,反映在思想学术上,基本未脱汉唐窠臼,宋初的官方学术仍是以章句训诂为主要特点的注疏之学,《五经正义》之类仍是官方法定的经学教材,这极大地推动了诗经在宋代的接受与影响。同时,宋代采取了崇文抑武,作养士气的政策,在有宋皇帝看来,几十个文官的贪污腐败也抵不上一个武将叛乱为祸。史传宋太祖告诫子孙,誓言不可杀士大夫与上书言事者,奠定有宋一代优待文士的国策。史载,宋开宝六年,确立了州试、省试和殿试的三级科举考试,殿试以后,不须再经史部考试直接授官,殿试之后不落第。文人高升不再依靠门第和出身,后来欧阳修、范仲淹等人都是通过科举考试进入仕途,从清贫寒士成为名臣大儒。文官们也不辱使命,敢于任事。正是由于宋朝礼遇知识分子,重视文化,使得宋代士大夫阶层享受着某种程度的免死特权。在重用文官,谏者无罪的右文政策的保障下,士人的主体意识被空前唤醒,纷纷以天下为己任,一时人才辈出,到了仁宗朝,臻于鼎盛,真正迎来了皇帝与士大夫共治天下的格局。

由于这一时代背景的原因,以儒学经典的学习为中心的官学和私学都得到了发展。熙宁六年,由王安石负责编纂的《三经新义》颁行,成了科举考试的一个标准。北宋后期,除了哲宗元祐年间以外,此书一直是法定教材。《三经新义》训释三经,《诗》居其一焉。重文的统治政策使得经学得到极大的关注和发展,《诗经》得到重视毋庸置疑。

对《诗经》的重视使得宋代的诗经学取得了丰硕的成果,而诗经图作为其中的一个环节,也得以繁荣。诗经图分为“诗经美术图”和“诗经名物图”两类。[4]“诗经美术图”也是《诗经》的诗意图,是历代画家根据《诗经》内容而创作的绘画作品。如两汉时期刘褒所作《云汉图》《北风图》,绘的是《诗经》中的人物与故事。魏晋南北朝时期有司马绍的《毛诗图》 和 《豳风七月图》,宋代马和之《鹿鸣之什图》卷、《豳风图》卷以及《诗经·小雅·节南山之什图》卷等。“诗经名物图”是《诗经》名物学的延伸,以图画的形式描绘《诗经》中涉及的草木鸟兽虫鱼以及服饰,器具等。如唐代程修己《毛诗草木虫鱼图》二十卷、宋代《毛诗正变指南图》,①传此书为明末陈重光所刻。前有李雯《序》,谓其书为宋人未竟之本,故详於大而略於小。今考卷首列汉迄宋诸儒训故、图谱、音训之目,颇丛杂无次第。一卷全录《小序》首句,二卷作《诗》次序,皆本郑氏《诗谱》,三卷世次,四卷族谱,五、六卷杂释名物,俱为简略,惟五卷释刻漏稍详。其义例浅陋,不似古人著作,且亦别无佐证。疑即重光自辑,而托之旧本也。重光字端羲,华亭人。日本江户时期儒学家细井徇《诗经名物图解》,今人冈元凤《毛诗品物图考》以及扬之水《诗经名物新证》都是此类《诗经》名物图现代成果的延续。

那么诗经学的繁荣是如何推动花鸟画之创作的?诗经图是重要的中介环节,那么画家们为什么选择以诗经为创作题材的源泉呢?徐邦达先生在《传宋高宗赵构孝宗赵昚书马和之画〈毛诗〉卷考辨》[5]一文中认为,诗经图像化的原因在于,一方面,《诗经》的叙述特点适合入画;另一方面,通过“夫画者:成教化,助人伦”[1]1观念,宣扬“圣教”。这能够解释诗经画的产生,但为什么会推动花钱画的创作,笔者认为,《诗经》能成为宋代花鸟画的母题,其关键在于《诗经》善用动植物起兴,绘画在自然的关照中以各种动植物形象来言志,抒情,寓意。在《诗经》三百零五篇中,有一百五十三篇出现了植物的名称或描写。分别为:一百六十篇《国风》中有八十六篇出现了植物;《小雅》共七十四篇,其中四十四篇中出现了植物;《大雅》共三十一篇,其中十四篇中出现了植物;《颂》共四十篇,其中只有九篇出现了植物。

由于诗经画作为诗经传播与教育的一个环节,在宋代除了画家外,经学家们也在前人“名物训诂图”的基础上,继续尝试为经籍配图,这些配图也间接地推动了花鸟画的繁荣。其中较突出的有北宋聂崇义《三礼图》,②北宋聂崇义于五代周显德年间奉诏参照前代六种旧图编写成《三礼图集注》,于宋淳熙二年由镇江府学刊刻。康熙时著名文学家纳兰性德获得此书,重新影刻为《新定三礼图》,再列入其《通志堂丛书》,是流传至今解释中国古代礼制附有图像较早的文献。分别为《仪礼》《礼记》《周礼》,是对宫室、服饰和器物的图绘,也是解释中国古代礼制附有图像较早的文献。另有陈祥道《礼书》,以图文并茂的形式对古代礼制详尽诠释,内容广博,绘制870幅图对祭礼、礼器、祭品,宗教仪式,以及上层阶级的服饰和佩件等加以形象说明。除此之外还有杨甲《六经图》,③《宋史·艺文志》载:“杨甲《六经图》六卷。”《四库全书总目提要·五经总义类》载:“《六经图》六卷,宋,杨甲撰,毛邦翰补正,载图三百二十二。”《诗》45幅、《书》55幅、《易》70幅、《周礼》68幅、《礼记》41幅、《春秋》43幅。原文本已无从考证,经毛邦翰补正后,共六经309幅。对《诗》《书》《易》《周礼》《礼记》《春秋》中有关地理绘制图成。这些书主要为其中的名物配图,有助于读者理解经义。在文本资料之外,“诗经图”提供了切实的先古历史图像,以为经佐。这类图虽然不是美术性质的,但属于《诗经》的名物图。一旦专业画家介入其中,又会成为花鸟画。

三、宋代诗教与花鸟画创作繁荣之关系

儒家的诗教传统在宋代得到加强,在宋代政体的推动下,花鸟画为诗教的实行提供了一个有效的手段。所谓形象大于语言,用形象直观的图绘形式传达《诗经》的内容,以此来普及和教化民众;另一方面,诗教的盛行也极大地推动了宋代花鸟画创作的繁荣。因此,“诗经图”或以《诗经》为文本而创作的花鸟画在宋代得到集中体现。

何为“诗教”?子曰:“入其国,其教可知也。其为人也温柔敦厚,诗教也;疏通知远,书教也;广博易良,乐教也;絜静精微,易教也;恭俭庄敬,礼教也;属辞比事,春秋教也。故诗之失愚,书之失诬,乐之失奢,易之失贼,礼之失烦,春秋之失乱。”(《礼记·经解》)孔子以六艺为教,“诗教”居其一焉。 子曰:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”,(《论语·阳货》)孔子总结了“诗教”的四个基本要素,后世即以“兴观群怨”为传统文论的大原则。然而由于“温柔敦厚”的宗旨在,严重约束了“怨”的真正展开,不免与西方艺术的酒神精神大异其趣,难得深刻。

《诗》与礼、乐相结合,所谓“志之所至,诗亦至焉;诗之所至,礼亦至焉;礼之所至,乐亦至焉”。(《礼记·孔子闲居第二十九》)三种艺术形式溶于一炉,共同服务于美善合一的理想人格。“兴于诗,立于礼,成于乐。”(《论语·泰伯》)君子之人格修养是从《诗》开始,用诗歌来感发意志,促使个体向善、求仁的自觉,以礼实现人的自立,最后在音乐的教育熏陶下实现最高人格的养成。诗、礼、乐浑然一体,凝练成厚重典雅而不失翩翩风度的君子人格。

“诗教”深深地打上了儒学的烙印,但不同的历史时期,具体内容和特点也不尽相同。春秋时期,在新的意义重构下,《诗》与礼结合,代表着国家的权威,王朝的正义,以及对周王朝的尊崇;《诗》与乐结合,代表着世俗的欢乐;《诗》与史的结合,创造出一个典范的理想政治群像。在外交活动中,引诗是否得当,不仅关乎个人品格,甚至与国事的成败相联系。因此孔子认为,“不学《诗》无以言”“《诗》以达政”。春秋末期,各诸侯国越来越倚重有识之士,《诗》作为表达思想,修身正己,维系礼乐正统,各诸侯国之间交流的共同媒介,在政治舞台上显得极为重要。政治与外交之外,《诗》也直接塑造人文道德素养。子曰:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨,迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”(《论语·阳货》)《诗》有着言情志、观风俗、群同道、表怨刺、事父事君、认识名物等等诸多作用,但其根本宗旨还是教人知礼。孔子把《诗》从场景释义引向社会伦理、家庭伦理和知识体系层面上来,并与儒家的政治化和道德化思想相映射,注重个人修养,和社会伦理,把《诗三百》看成圣人、圣教、德治的文本。实现了《诗》的经典化,也是“诗教”的起点。

孔子以后,他的嫡孙孔伋以诗证理,宣扬他的“中庸”思想。孟子则将诗教从伦理拓展到王道。至于荀子之时,他一方面尊《诗》为经,另一方面又主张《诗》《书》《礼》《乐》的整体教化作用,强调《诗经》是儒学入门之典籍,凸显其在儒学中的修身功用,荀子这一举措其实是向孔子“兴于诗,立于礼,成于乐”的诗教理论的回归。通过“诗教”来促使个体求仁、向善、知礼、自立、怡情、修身,意在塑造厚重典雅、风度翩翩的君子人格,从而实现社会的和谐与稳定。“诗教”也因此逐渐成为社会伦理道德和文化建设的重要部分。《诗经》由此完成了儒学化的进程,成为经学之一。西方人通过宗教来塑造人的精神世界,而早期的中国人由于宗教感的缺失,在某种程度上《诗经》恰好代替了宗教成为一种教化育人的经典。儒家以诗为教、以诗怡情、以诗修身的“诗教”观念符合人类精神世界中的情感需求和美善合一的理想,为后学们在人格修养和审美趣味方面起到一定的指导作用。

儒家的诗教传统在宋代政体的推动下得到重视,花鸟画作为一种特殊的艺术形式为诗教的实行提供了一个有效的手段。首先,花鸟画作为图像其符号性强且直观,便于人们理解,接受和传播;另一方面,花鸟画具有装饰性,作为装饰常见于屏风上,或置于案头书房中,亦或绘制于团扇上,是人们喜爱的艺术形式。《宣和画谱》中有“观众目,协和气”。人们在欣赏花鸟画之后,涵养一种积极向上的精神,使整个社会和谐。花鸟画艺术作为经佐的产物其功能不仅在于传播儒家精神及延续诗教传统,同时还具有审美功能,起到粉饰大化,文明天下的社会效益。花鸟画作为推进诗教传统的有利形式,为诗教在宋代的展开提供了便利;而另一方面,花鸟画在宋代诗教的背景下得到重视,获得创作上的繁荣。

我们看到,“诗经图”或以《诗经》为文本而创作的花鸟画在宋代得到集中体现。宋朝作为花鸟画发展的顶峰,其绘画多以花鸟象征祥瑞,以花鸟比德,把伦理之善作为表现的重点。文人绘画则以花鸟抒情,以花鸟自况,多以人格之善为表现重点。《宣和画谱》曰:“故花之于牡丹芍药,禽之于鸾凤孔翠,必使之富贵。而松竹梅菊、鸥鹭雁鹜,必见之幽闲。”[6]可见此时的花鸟画不仅追求感官的愉悦,同时也指向某种人文精神。绘画在自然的关照中以各种动植物形象言志、抒情、寓意、比德。

图4赵佶 《芙蓉锦鸡图》

宋徽宗的《芙蓉锦鸡图》(图4),以蝴蝶、锦鸡、芙蓉花构成画面。一只气度雍容的五彩锦鸡停落在芙蓉花枝上,压弯了枝头,寓意“衣锦富贵”。锦鸡转头回顾的瞬间与飞舞的彩蝶交相呼应,雍穆端庄,一派生机勃勃之气象,表现出平和愉悦的境界。与此相应的,《诗经》描绘:“ 雄雉于飞,泄泄其羽。我之怀矣,自诒伊阻。 雄雉于飞,下上其音。展矣君子,实劳我心。”(《诗经·邶风·雄雉》)

雉,又称野鸡,山鸡,七彩锦鸡等。雄性尾长,羽毛鲜艳美丽。雌性尾短,羽毛黄褐色,体态较小。平时喜欢栖息于漫生草莽及田野间,以谷类、昆虫为食。古人就有节日送野鸡的传统,寓意吉祥如意、美好前程。在《芙蓉锦鸡图》中宋徽宗题诗云:“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡。已知全五德,安逸胜凫翳。”①宋徽宗在《芙蓉锦鸡图》中的题跋。鸡在中国亦有“德禽”之称,早在汉代,韩婴便在《韩诗外传》中提出:“鸡有五德:头戴冠者,文也;足搏距者,武也;敌在前,敢斗者,勇也;见食相呼者,仁也;守夜不失者,信也”,[7]《芙蓉锦鸡图》借鸡的五种自然天性宣扬人的五种道德品性。画中的动植物无疑有人格化、道德化的寓意,宋徽宗绘此正有对安逸高贵之品格的赞许和对士大夫的要求。《芙蓉锦鸡图》借用《诗经》的意象,表现了雄雉于飞,泄泄其羽的情调,同时色聚五德。因此,《芙蓉锦鸡图》作为经佐是诗经图像化的呈现,同时又是对儒家道德文化的传统的符号化。画以佐经,花鸟画通过对诗经的图像化进入到诗教中来,并成为诗教的一个重要环节。

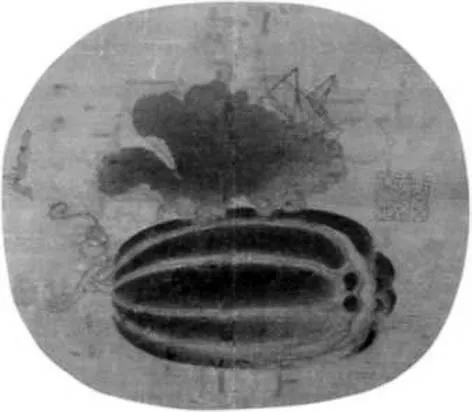

《荷花图》(图5)描绘了淡红色晕染的一朵荷花,在微风中摇曳。体现出荷花优雅的姿态和出淤泥而不染的品格。《诗经》中有“彼泽之陂,有蒲菡萏。”(《诗经·陈凤·泽陂》)在池塘边长着蒲草与荷花的意象与《荷花图》可谓如出一辙。《荷花图》描绘《诗经》中荷花的意象,表达了君子当有的品格,即洁身自好和出淤泥而不染的儒家精神。观者通过艺术作品从形式上引发审美愉悦,在精神上感悟荷花中包含的审美精神,涤荡心灵,提高君子的人格修养。

儒家向来提倡“修齐治平”,认为国家层面的治理,却是源于个人层面的修养,尤其是统治者的个人修养,故重“诗教”等教育。如果每个人都是“君子”,则天下自然大治。《宋史·选举志》记载:“画学……,士流兼习以大经或一小经,杂流则诵小经或读律。”[8]中国古代画家,作为儒家君子群体的一部分,往往饱读诗书,熟习《诗经》也是应有之义。《诗经》唯美,乃宋代的花鸟画在能指层面的灵感来源,而在所指层面上,却是儒家的价值观大行其道。画家往往以儒家的人文精神来人格化、道德化所绘动植物,画作在唯美的同时,不忘言志、喻意、抒情、比德。有宋一代,花鸟画将《诗经》的唯美、儒学价值观的唯善熔于一炉,花鸟画自然指涉 “诗教”。“画教”焉?“诗教”焉?相表里焉。

图5 佚名 《荷花图》

诗经与花鸟画之间的深刻联系,体现着中国传统之花鸟画艺术在主题、社会功能、审美风格和趣味上的特殊性。这种独特的花鸟画艺术不是简单的书写胸中逸气,亦不是聊以自娱,而是包含着重要的社会意味,这种意味决定着今天的我们在欣赏宋代工笔花鸟画时不能只停留在技巧、形式语言、以及美感上分析把握,更重要的是,通过反思判断对宋代文化及其宋画传达的儒家精神内涵,以及花鸟画遵循的比德传统加以深刻认识。作为创作者的我们再以花鸟作为题材进行花鸟画创作的时候,应当对花鸟这一母题有明确的认识。中国传统花鸟画由于与《诗经》之间的这层诗教联系,也深刻影响了花鸟画的创作。但是近代以来,画家们对这一方面的关注越来越少,因此这种联系在弱化。我认为,通过宋代花鸟画与《诗经》之关系研究,当代画家在进行花鸟画创作时,有必要提高对花鸟母题的深刻认识,在突显审美功能的同时,延续以花鸟寓意、花鸟比德的传统。