脊柱结核开放术后微创方法补救的临床疗效研究

2021-06-07步荣强张西峰闫宇邱张嘉靖杜建伟

步荣强,张西峰,闫宇邱,张嘉靖,杜建伟

(1.北京裕和中西医结合康复医院,北京 100039;2.中国人民解放军总医院,北京 100853;3.扬州大学附属医院,江苏 扬州 225001)

0 引言

脊柱结核的发病率逐年增高,易造成严重后果,严重影响患者工作和生活质量[1-2]。手术清除结核病灶是治疗脊柱结核的重要措施,但结核病同时具备难治且易复发的特点,临床调查显示,脊柱结核术后仍有1.28%~25.00%的复发率,需要二次治疗[3-5]。为降低二次手术造成的创伤及减少患者痛苦,本次通过微创手术方法对脊柱结核开放术后疗效不佳进行进一步治疗研究探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2007 年1 月至2017 年1 月在我院经收治开放手术治疗后效果不佳或复发采取微创方法补救的脊柱结核资料,其中排除失访3 例,因多器官衰竭死亡1 例,治疗期间改再次开放手术3 例患者,共纳入研究73 例患者。其中男性37 例,女性36 例,平均年龄35 岁,病史3~56 个月,其中微创手术前体内已经有植入内固定物36 例。患者中病灶位于颈椎2 例、胸椎10 例、胸腰段10 例、腰椎41 例、腰骶椎10 例。

纳入标准[6]:①初次手术治疗失败(术后出现局限性包块、寒性脓肿积聚或窦道形成、植骨块吸收或破坏);②临床治愈后复发(术后达到治愈>2 年,因某种原因再次出现椎体骨质破坏、椎旁脓肿或窦道形成、植骨块吸收或破坏)。

排除标准:合并活动性肺结核或患者自身不能耐受微创手术者。

1.2 手术方法

采取CT 定位下行经皮穿刺置管用药处理,患者取俯卧位,通过CT 确定病灶部位。经皮穿刺进入病椎间隙或内置钛网周围植入麻醉用硬膜外管,有脓肿直径大于5cm 或者测量脓肿大于20mL,选取脓肿距皮肤最近部位穿刺植入自制双腔灌注冲洗管。

表1 血沉、CRP 及VAS 治疗前后各组数据相比较()

表1 血沉、CRP 及VAS 治疗前后各组数据相比较()

1.3 术后处理

留置推药管内每日给予异烟肼0.1g 椎间隙病灶内推注,持续推注约3-6 个月,双腔灌注冲洗管内给予异烟肼0.3g+生理盐水500mL 配比持续灌注冲洗,每日冲洗量保持在1000-2000mL。直至冲洗液逐渐清亮,无坏死物及脓液冲出后拔除,平均冲洗20 天;伤口不愈合及窦道形成患者给以伤口持续换药处理,尽量保持伤口干燥,避免伤口过早愈合,保持窦道自然引流;持续口服抗痨药物治疗18~24个月。

1.4 评价指标

主要通过住院期间及出院后长期随访,观察患者伤口窦道愈合情况,影像学检查脓肿消失、椎体病灶骨性愈合及内固定保留情况,血沉(ESR)、CRP、VAS 疼痛评分分别于治疗前、3 月后、末次随访时的对比变化。

临床治愈的标准:(1) 临床症状完全消失;(2)X 线片上可见病灶部位骨质密度增高、骨桥形成;(3)ESR 多次检查正常;(4)MRI 检查示椎体炎性改变消失,椎体信号与正常信号相同,或者呈退行性改变。

1.5 统计学处理

记录围手术期资料,患者出院后定期随访,记录并使用SPSS 22.0 软件对数据进行统计学分析,计量资料用()表示,综合分析患者血沉(ESR)、CRP、VAS 疼痛评分于治疗前、3 月后、末次随访时的对比,采用单因素方差分析,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

患者就诊后诊断明确,符合手术适应症即尽快手术处理,所有患者完善实验室检查及心电图、心脏B 超等检查,同时病变部位的X 线、CT 及MRI 检查影像学资料。手术过程顺利,术后持续对症治疗。所有患者均完成随访,随访时间为治疗后21-42 个月(28±4.1 月),所有研究对象中,患者血沉、C-反应蛋白、VAS 评分各组数据相比较,其治疗前>治疗6 个月后>末次随访,均没有并发症发生,无院内交叉感染;置管部位没有窦道形成,原有窦道及伤口不愈合部位均顺利愈合,无患者出现神经功能损伤表现。影像学资料复查示脓肿消失、病变椎体与周围正常椎体信号相似,病变部位全部愈合。

典型病例

典型病例1 患者男性,28 岁,诊断腰3-4 结核,主诉:腰椎术后4 年半窦道不愈合。入院后给予窦道造影后,穿刺置管推药治疗,窦道伤口换药处理,长期随访,病情控制满意。

图1 患者MRI 检查发现腰34 椎体破坏,椎旁腰大肌脓肿流注

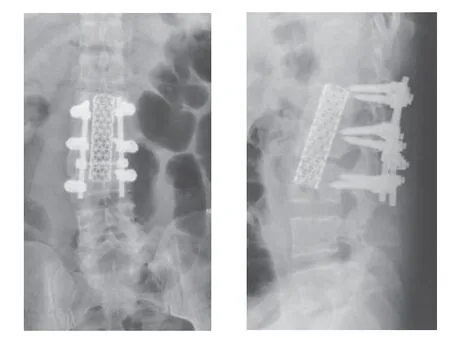

图2 患者实施了前路病灶清除钛网固定、后路椎弓根短钉固定治疗

图3 术后4 年半,伤口始终不愈合,间断破溃

图4 给与窦道造影检查,显示窦道直通钛网内。

图5 术后3 年随访。椎体融合,伤口愈合好。

3 讨论

3.1 脊柱结核术后复发的原因

外科手段治疗脊柱结核的历史久远,但在抗痨药物出现之前其结果是非常不尽人意的[7-8]。由于缺乏有效药物的控制,多数患者术后并发症较多,效果也难令人满意。20 世纪 50 年代抗结核药物问世之后,应用药物联合手术治疗脊柱结核的阶段从此开始,手术技术的进步和抗痨药物的作用,使得脊柱结核的治疗满意度明显提高,但其术后的复发率仍相对较高。目前对脊椎结核复发的原因分析,大部分学者认为主要的原因有[9-18]:(1)抗痨药物应用不规范及耐药菌的泛滥;(2)病灶清理不彻底;(3)手术时机选择不佳;(4)营养不良,自身免疫力低下;(5)手术方式选择不佳等。因此,提倡患者术前应尽可能化疗 6~8 周,待病变局限,症状好转后再行手术治疗,选择最佳手术方式,手术过程中尽量做到彻底清除病灶,不留死角,围手术期营养支持治疗,注意提高患者免疫力,从而积极的避免脊柱结核术后复发的可能。

3.2 微创方法治疗脊柱结核复发的可行性

即使积极预防,仍不能完全避免脊柱结核开放手术治疗后效果不佳或复发的可能性,一旦出现其再治疗就显得非常棘手,目前大多数术者对于开放手术复发患者采取的治疗手段多为再次开放手术,主要的目的还是再次追求病灶的彻底清除,清除病灶内的死骨、脓肿及干酪样坏死组织,甚至病变周围的硬化壁、亚正常骨也要清理。部分患者还需要更换或加强内固定,进一步维持脊柱的稳定性。二次开放返修手术过多的破坏了正常骨组织,这在一定程度上增加了手术创伤,延迟伤口愈合,增加了患者痛苦,也造成了脊柱稳定性变差,甚至部分患者根本不能耐受二次手术的创伤。对于这部分患者该如何处理,传统处理存在一定的缺陷。

随着科学技术的发展,“微创外科”已经成为外科的一个发展方向,目前已经有很多文献报道[19-20]采用微创方法治疗脊柱结核,并取得了不错的疗效。外科治疗脊柱结核病灶,主要是通过药物治疗、病灶清除两方面来达到治愈目的。手术彻底的清除病灶,是外科医生追求的目标,但由于脊柱部位深、周围重要组织器官多,常常导致无法彻底刮除或彻底切除病灶。马远征[21]认为:脊柱结核是全身性疾病,抗结核药物治疗才是脊柱结核治疗的根本。外科手术不可能达到完全彻底的清除病灶,有学者并认为应尽量保留“亚健康骨质”[22]。微创治疗不追求病灶的彻底清除,提出提高局部用药浓度,局部精准用药,给与病变部位脓肿冲洗引流,将外科对脓肿引流和局部化疗的方法联合应用到脊柱结核治疗当中。由于穿刺过程中可以精准穿刺至硬化骨包绕的病灶中心,可以有效避免出现药物作用不到的死腔。其具有手术时间短、创伤小、出血量少、患者经济负担轻、不需要术前抗痨准备等优点,对于脓肿巨大、具有严重合并症不能耐受传统开放手术及麻醉患者优势更大。本研究进一步证实对开放术后复发患者应用微创方法治疗同样有效,纳入研究的73 例患者微创治疗均取得良好疗效。

3.3 微创方法治疗脊柱结核注意要点

对于脊柱结核术后复发患者的治疗,由于控制难度相对增大,且大多数患者体内有金属内植物,本研究提倡治疗应采取更积极的态度。首次手术治疗后确定病情进展,就应采取进一步治疗手段,不能心存侥幸。传统治疗方法创伤较大,多数术者早期难以下定再手术的决心。由于微创置管手术治疗对患者创伤较小,便于开展,比开放再次清创手术更容易使得医患双方接受。不规律使用药物抗痨治疗也是脊柱结核治疗不满意的重要原因,考虑到耐药结核菌种的逐渐增多,因此仍需遵循“早期、联合、适量、规律、全程”的规范抗结核药物治疗方案辅助治疗,本研究仍采用抗痨时间较长的标准化疗程治疗,治疗时应进一步细菌培养,排查是否合并其他细菌、真菌感染,结核杆菌培养阳性应根据药敏结果进一步调整治疗方案。

对于结核病手术病史较长、病情一直没有完全控制患者,其微创置管治疗周期应更长。本研究认为脊柱结核能否得到有效控制,取决于抗痨药物是否有效、抗痨药物是否足量、抗痨药物是否能作用到结核病灶。抗痨药物无效,明确产生耐药菌的患者治疗需谨慎,在没有特效药物辅助下的任何治疗都是比较困难的;微创局部用药的方法提高了局部病变部位的药物浓度,有效解决了抗痨药物是否足量的问题;如果微创局部用药仍不能有效作用到结核病灶,对于窦道迁延不愈,微创置管治疗效果不佳,或容易出现病情反复的患者,这时应考虑是否进一步病灶清理,切除药物作用不到的死骨及给与内固定去除。本研究中虽无患者再行病灶清除治疗,但在有植入内固定物的36 例患者中,有16 例患者早期病控制不佳给予了内固定取出治疗,术后患者采取卧床休息治疗,病情均得到有效控制。取出内固定患者由于大多病史较长,没有发现明显的脊柱不稳定,均未再行内固定治疗。但对于患者术后时间相对较短、脊柱部位没有明显融合患者,早期还应尽量保留内固定治疗。保留内固定治疗病情不好转,必须去除内固定时,如出现明显脊柱不稳定、明显后凸畸形加重,则需再行内固定治疗,可采取经皮内固定,病变部位控制必要时可行植骨融合治疗。

微创治疗脊柱结核,由于创伤小,患者多数都能耐受,一般不会出现严重的并发症,本研究治疗患者中1 例死亡患者死因为多器官功能衰竭,可见患者自身身体器官功能极差,是出现严重并发症的主要原因。微创置管手术治疗早期对于改善患者局部炎性增生引起的疼痛症状较差,其局部置管周期相对较长,本研究3 例治疗期间改为开放返修治疗的患者,2例因为术后早期疼痛症状改善不理想,选择了再次开放手术治疗,1 例因为病程较长,不能耐受而选择了开放返修。另微创置管手术对早期出现神经压迫症状改善不佳。如出现神经受损症状明显加重,需进一步开放减压手术治疗。在置管用药期间还应注意防止引流管堵塞、置管脱出。

综上所述,对于脊柱结核开放手术后疗效不佳或复发患者,微创手术补救治疗是一种有效的治疗手段。其具有操作简单、创伤小、花费少、可早期介入等优点。同样,由于研究病例数相对较少,缺乏大数据长期的观察,治疗过程中存在一定的个体差异,实际临床治疗过程中还根据具体情况,调整治疗手段。相信随着微创技术的应用和水平的提高,其在治疗脊柱结核方面也定会有更大的突破。