渤海湾盆地西南部古近系滩坝沉积特征及主控因素

2021-06-06吕世聪赵大林贾海松蔡越钎

张 汶,吕世聪,赵大林,贾海松,蔡越钎

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300459)

0 引言

近年来,随着渤海油田古近系勘探目标从盆地中主物源形成的三角洲等大型砂体逐渐转向受物源影响较弱、离大型砂体较远的区域,在后者也陆续发现了一批以滩坝砂体为储层的油气藏,如南堡凹陷的曹妃甸A 油田、渤中凹陷的渤中B 油田和莱州湾凹陷的垦利D 油田等,这些油气藏储层均具有“单层薄、岩性组合复杂”等特征[1-2]。学者们[3-4]通过研究得出,滩坝砂体对陆源输入强度、湖平面变化、古气候、古地貌等参数均较敏感,这些因素共同控制了滩坝储层的类型、展布规律及沉积模式。陈世悦等[5]对惠民凹陷古近系沙河街组沙三段、沙四段发育的滩坝沉积进行了研究,总结出砂体的沉积特征及发育演化过程,认为一个完整的砂质滩坝沉积可划分为坝前、滩坝主体、滩坝内侧缘、滩坝外侧缘及坝后等5 个沉积微相。常德双等[6]对大港探区湖泊浅水滩、坝油气藏储层的形成机理进行了剖析,认为其滩坝储层物源供给主要来自附近的三角洲等近岸大型砂体,并经湖浪、湖流搬运、淘洗然后沉积而成,可细分为滩砂和坝砂,砂岩成分成熟度、结构成熟度较高,粒度以中—细砂和粉砂为主,储层物性较好。王蛟等[7]对车镇凹陷沙一段~沙三段的沉积体系进行了研究,认为滨浅湖滩坝砂体主要见于湖泊边缘、湖湾及湖盆中的局部隆起等区域,通过对砂体展布范围进行预测,总结出砂体发育的4 种类型和10 个有利沉积区带。穆星等[8]针对济阳凹陷中缓坡带滩坝砂的发育特征,利用古地形、波形分析、伪熵属性、高分辨率反演等技术进行了储层展布范围预测。姜在兴等[9]从滩坝砂体成因着手,对滩坝分类、控制因素、沉积模式、古地理及油气勘探意义进行了系统综述和总结,认为碳酸盐岩滩坝多出现在气候温暖潮湿、物源区岩石为碳酸盐岩、离陆源影响较小且相对安静的区域,碳酸盐岩滩坝的分布位置与砂质滩坝有相似之处,也是良好的油气储集体。

学者们对于滩坝储层的形成环境、类型、沉积微相划分等方面已经作出了较详细的总结,但对于不同物源、不同水动力环境的滩坝砂体的沉积特征和展布规律的对比研究相对较少。笔者在详细分析渤海湾盆地西南部钻井岩心测试资料和测井资料基础上,结合古地貌特征对各类滩坝沉积的发育特征、沉积模式、控制因素进行对比研究,以期为相似地质条件的滩坝储层的油气勘探提供借鉴。

1 地质概况

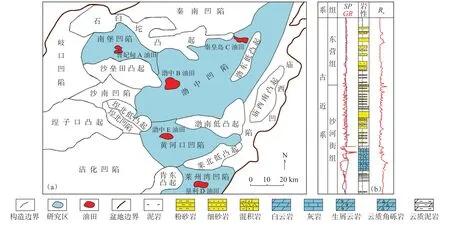

渤海湾盆地位于华北平原,为叠置在华北古生界基底之上的新生代克拉通裂谷断陷盆地[10],西部与太行山脉毗邻,南部为鲁西隆起,西北部为燕山山脉,盆地面积约为20 万km2。根据新生界沉积展布特征,可将盆地划分出渤中凹陷、莱州湾凹陷、沙垒田凸起、石臼坨凸起、渤南低凸起等多个次级构造单元(图1)。经过50 多年的勘探,周围造山带和凸起向凹陷过渡的斜坡区的勘探程度已较高,近几年的勘探重点逐步转向受物源影响较小的凹陷区,并在古近系东营组和沙河街组成功钻探了一批滩坝油气藏,其地层的岩性总体上以砂岩、碳酸盐岩、混积岩和泥岩为主,具有不等厚互层特征。

图1 渤海湾盆地西南部构造单元划分(a)和地层岩性综合柱状图(b)Fig.1 Division of tectonic units(a)and stratigraphic column(b)of southwestern Bohai Bay Basin

2 滩坝沉积特征

滩坝是滨浅湖区域的常见砂体,是滩和坝的总称,一般指发育在湖平面到风暴浪基面之间且受波浪和沿岸流作用而形成的一类砂体;坝砂一般离岸有一定的距离,多呈长条状平行于湖岸线分布,滩砂则常以席状形态分布在坝砂周围;滩砂和坝砂由于沉积环境相近,常常相互叠置共生,因此学者们常习惯用滩坝来进行统一描述[11-12]。根据渤海湾盆地近几年勘探成果,结合地震、钻井岩心、测井及古生物资料,可以得出渤海湾盆地西部古近系主要发育冲积平原、扇三角洲、辫状河三角洲、湖底扇、滩坝和湖泊等6 种沉积相类型,其中滩坝又可细分为砂质滩坝、砾质滩坝、混积滩坝和碳酸盐岩滩坝等4种类型(图2)。

图2 渤海湾盆地西南部古近系沙河街组沉积体系平面图Fig.2 Sedimentary system of Paleogene Shahejie Formation in southwestern Bohai Bay Basin

2.1 砾质滩坝

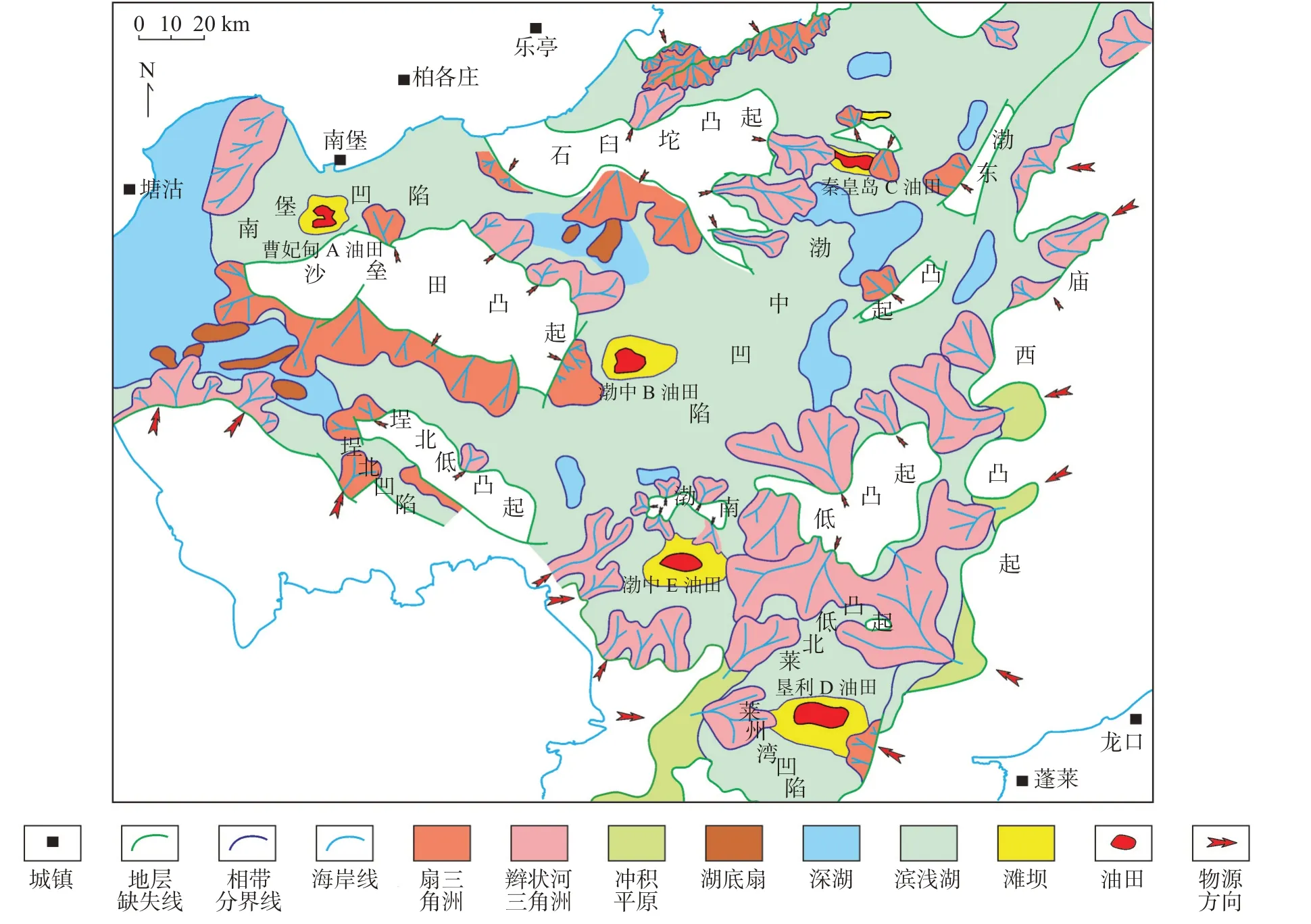

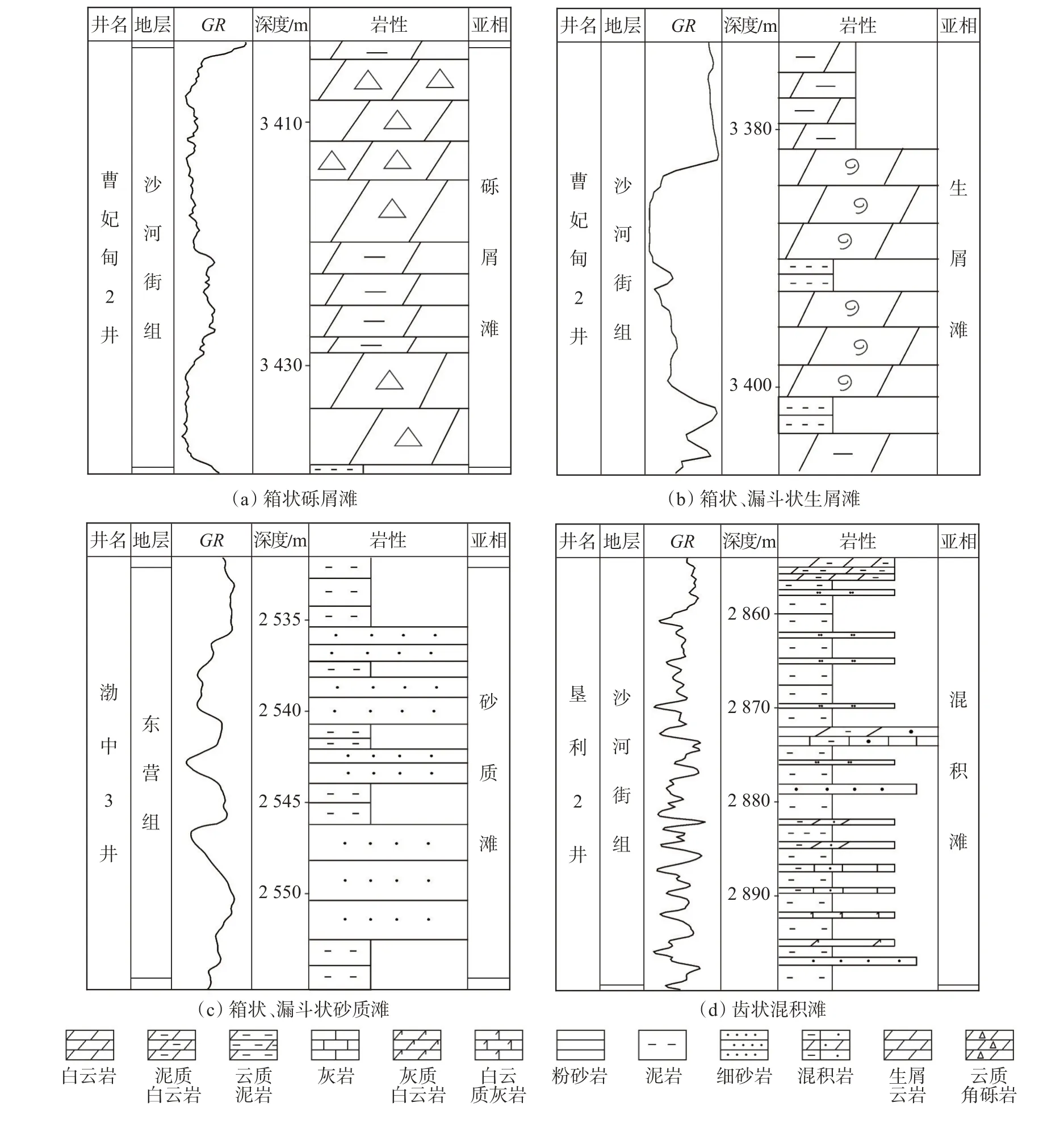

砾质滩坝主要分布在渤海西部海域的南堡凹陷和沙南凹陷。砾质滩坝的岩性为白云质砾岩和砂砾岩,其矿物组成与下伏基岩潜山的岩性有关。以南堡凹陷曹妃甸A油田为例,其砾质滩坝岩性为白云质砾岩,发育于沙河街组底部,披覆在潜山顶面之上,油藏埋深为3 380~3 450 m,为受断层控制的半背斜构造油藏,岩性较致密,中—高角度缝、网状缝发育,均被方解石充填[图3(a)]。薄片鉴定和同位素分析结果显示,白云质砾岩主要为角砾结构,分选和磨圆均较差,角砾中的压实缝发育,压实破碎现象明显,并且沙河街组白云质角砾与下伏潜山的岩溶角砾的δ13C 均为-3.1‰~0.7‰,δ18O 均为-10.8‰~-8.4‰,上述两套地层中的角砾具有相似的同位素组成,反映出沙河街组白云质角砾岩中的砾石为古潜山风化剥蚀后原地堆积的产物,属于内碎屑角砾[图4(a)—(b)]。

研究区沙河街组沉积时期,潜山位置相对固定,受大气降水、湖平面的升降及风浪等作用的影响,潜山表面因风化剥蚀作用而形成了大量的砾石和砂,波浪及沿岸流会对砾石和砂进行搬运,受这些水动力作用影响,砾石在潜山顶面附近地势相对平缓区域堆积,而砂向更远的湖盆方向运移,最终形成了砾石的近源堆积和砂的远源沉积。砾石因搬运距离短、受湖浪改造作用弱,再堆积形成砾岩的粒径大小混杂、分选和磨圆均差。

2.2 砂质滩坝

砂质滩坝主要分布在渤海中部海域黄河口凹陷的渤中E 油田的东营组,埋深为2 500~2 600 m,油藏类型为受断层控制的岩性-构造油藏。钻井资料揭示,砂体主要由2 套砂层组成,单砂层厚1.1~10.5 m,砂体平面上分布范围较大,但各井间厚度变化较快。岩心薄片鉴定和测井资料分析结果显示,滩砂和坝砂在分布规律和沉积特征上具有明显差异,其中坝砂一般为较强水动力条件产物,呈条带状平行或斜交岸线发育,单层砂体厚度多>3 m,纵向上具有向上变粗的反旋回特征,岩性以灰色中—细砂岩为主,可见波状层理、浪成交错层理等构造,自然伽马曲线具有齿化漏斗形和箱形特征。滩砂一般是由水动力相对较弱的湖浪、湖流作用形成,平面上呈席状分布于坝砂周缘,厚度相对较薄,一般<3 m,岩性以粉—细砂岩为主,可见波状层理构造,自然伽马曲线具有指状漏斗型特征[图3(c)]。砂质滩坝中的砂岩类型主要为长石石英砂岩,胶结物体积分数为10%~30%,砂岩结构成熟度较高,分选较好,孔隙类型以粒间孔为主,孔隙连通性好;平面上受北东方向物源影响,储层物性由北往南逐渐变差,平均孔隙度为26.6%,平均渗透率为350.2 mD,具有高孔中渗的储层特征[图4(e)—(f)]。

图3 渤海湾盆地西南部各类滩坝砂体岩-电柱状图Fig.3 Lithology-logging column of beach bar sand bodies in southwestern Bohai Bay Basin

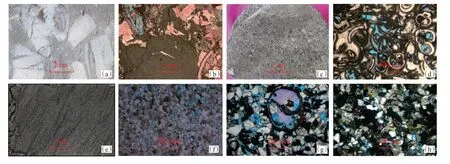

图4 渤海湾盆地西南部各类滩坝储层微观特征(a)白云质角砾岩,角砾粒内缝发育,分选、磨圆均差,结构成熟度低,曹妃甸2 井,3 421.56 m,岩心照片;(b)白云质角砾岩,角砾中可见压实破碎现象和生物碎屑,曹妃甸2 井,3 421.22 m,(蓝色)铸体薄片,正交偏光;(c)生物碎屑白云岩,可见孔隙及生物碎屑,曹妃甸2 井,3 410.65~3 410.75 m,岩心照片;(d)生物碎屑白云岩,发育铸模孔和体腔孔,曹妃甸1 井,3 413.50 m,(蓝色)铸体薄片,单偏光;(e)中—细砂岩,斜层理发育,渤中3 井,2 580.66~2 580.76 m,岩心照片;(f)中—细粒岩屑长石砂岩,次圆—次棱状,点—线接触,粒间孔发育,渤中3 井,2 556.10 m,(蓝色)铸体薄片,单偏光;(g)含鲕粒中砂岩,粒间孔、溶蚀孔较发育,垦利1 井,2 842.20 m,(蓝色)铸体薄片,单偏光;(h)白云质细砂岩,孔隙较少,填隙物为白云石,垦利2 井,2 878.92 m,(蓝色)铸体薄片,单偏光Fig.4 Petrological characteristics of beach bar reservoirs in southwestern Bohai Bay Basin

2.3 混积滩坝

混积滩坝主要发育在渤中凹陷北端的秦皇岛C油田和莱州湾凹陷东端的垦利D 油田,储层为互层的砂岩与碳酸盐岩混合沉积,岩性复杂,包括泥晶灰岩、泥灰岩、灰质砂岩、鲕粒白云岩、白云质鲕粒砂岩和砂岩。以垦利D 油田为例,其混积滩坝砂体发育于沙河街组,埋深为2 800~2 900 m,为背斜构造[图3(d)]。砂岩-碳酸盐岩混积滩坝与砂质滩坝在沉积特征上具有相似性,但前者距离物源更远,且砂体规模更小。研究区沙一段物源主要来自东南部石臼坨凸起,母岩为多期三角洲前缘叠置的砂体,后期经水流淘洗、冲刷和再搬运,在湖流和波浪作用下,碎屑物质间歇性进入水体清澈、古地貌适宜的碳酸盐滩坝区,从而沉积成混积滩坝。薄片中可见粒间孔、溶蚀孔,测井解释出的孔隙度平均为24.5%,渗透率平均为226.8 mD,具有中高孔中渗的物性特征[图4(g)—(h)]。

2.4 碳酸盐岩滩坝

渤海湾盆地发现的碳酸盐岩滩坝储层的岩性以生物碎屑灰(云)岩为主,储量规模较大,而粒屑灰(云)岩类储层相对少见。生物碎屑灰(云)岩主要由生屑滩发育形成,与生物的活动息息相关,多形成于温暖气候、水体清澈、陆源碎屑匮乏的安静环境中,受气候、入湖河流影响范围、源区岩性及湖泊水动力条件等因素控制,湖盆内的水下隆起区和受陆源影响小的缓坡带更易形成此类滩坝[13-14]。

研究区钻井资料揭示,生屑滩主要分布在渤海湾盆地西部南堡凹陷的曹妃甸A 油田,为滨浅湖沉积,几乎不受陆源碎屑影响,岩性以生物碎屑白云岩为主,分布于沙河街组底部,与前文描述的砾质滩坝呈突变接触,埋深为3 350~3 400 m[图3(b)],显微镜下可见溶蚀孔、铸模孔较发育,物性较好,平均孔隙度为22.7%,平均渗透率为82.4 mD,为中孔中渗储层,是良好的储集体[图4(c)—(d)]。

2.5 滩坝储层测井响应及物性特征

渤海湾盆地西南部各类滩坝储层的岩性和物性均差异较大,因此对这些储层进行优劣评价和划分是十分必要的[15]。利用岩心标定测井曲线,通过置信度椭圆法进行测井曲线敏感性分析,可筛选并识别出各类岩性的敏感测井参数。统计数据表明,研究区自然伽马曲线对泥岩较为敏感,密度曲线对灰质成分较为敏感,声波曲线对白云质成分较为敏感,以自然伽马值70 API 为界可划分泥岩和碳酸盐岩,以补偿密度值2.35 g/cm 为界可划分灰岩和云岩,厘定各类岩性的测井曲线界限值,由此建立岩性识别模型,实现对岩性的精确识别(表1)。

表1 渤海湾盆地西南部滩坝储层不同岩性测井曲线界限值Table 1 Cutoff values of logging curves of different lithologies of beach bar reservoirs in southwestern Bohai Bay Basin

滩坝储层物性受多重因素的影响,包括区域位置、埋藏深度、距离物源远近、颗粒的分选和磨圆程度以及成岩作用。其中砾质滩坝砂体具有近物源、分选和磨圆均差的特征,且埋藏深度较深,胶结作用强,储层物性普遍较差。岩心物性分析和压汞曲线分析结果显示,砾质滩坝储层的排驱压力为0.12~10.28 MPa,饱和中值压力为1.08~9.85 MPa,平均喉道半径为0.6~3.7 μm,孔喉结构具有中—细歪度特征,平均孔隙度为9.5%,平均渗透率为3.9 mD,为低孔特低渗储层。砂质滩坝和混积滩坝的砂体经过湖浪淘洗后分选较好,且埋藏相对较浅,混积滩坝受碳酸盐胶结充填作用较强的影响,总体上物性较好,储层排驱压力为0.01~0.31 MPa,饱和中值压力为0.10~1.88 MPa,平均喉道半径为3.6~12.2 μm,孔喉结构具有中歪度特征,平均孔隙度为24.5%,平均渗透率为226.8 mD,为中高孔中渗储层。碳酸盐岩滩坝岩性主要为生物碎屑碳酸盐岩,埋藏深度相对较深,铸模孔和体腔孔发育,物性较好,储层排驱压力为0.04~0.41 MPa,饱和中值压力为0.13~2.24 MPa,平均喉道半径为2.5~15.2 μm,孔喉结构具有中歪度特征,平均孔隙度为22.7%,平均渗透率为82.4 mD,为中高孔中渗储层。综上所述,研究区古近系滩坝储层中,碳酸盐岩滩坝、砂质滩坝和混积滩坝储层物性均较好,砾质滩坝储层物性相对较差。

3 滩坝发育主控因素

滩坝发育主要受物源、古地貌、古水深和古风浪等4 个因素控制,其中物源是控制渤海湾盆地西南部滩坝储层的最重要因素,钻井揭示研究区所发育的砾质滩坝、砂质滩坝、混积滩坝和碳酸盐岩滩坝均与物源供给情况息息相关。当物源供给充足时,砂砾质滩坝较为发育,且物源的远近控制了滩坝粒度的粗细;当物源供给匮乏时,常形成碳酸盐岩滩坝[16]。根据物源区与滩坝的位置关系可将研究区的滩坝进一步细分为近源砾质滩坝、三角洲砂质滩坝、三角洲混积滩坝和远源碳酸盐岩滩坝。

古地貌和古水深对碳酸盐岩滩坝砂体的厚度和分布位置均具有重要控制作用。研究区碳酸盐岩滩坝砂体的岩性以生物碎屑碳酸盐岩为主,水深控制了生物生存和繁殖能力,当水体太浅时,形成的生物碎屑及碳酸盐岩容易被湖浪破坏并搬运,当水体太深时,不利于许多生物的大量繁殖和碳酸盐岩的形成,导致碳酸盐岩滩坝厚度明显减薄[17-18]。徐长贵等[18]认为研究区碳酸盐岩滩坝主要发育在古水深4~30 m,最大厚度对应的古水深为15 m。古地貌对滩坝砂体的分布有着重要影响[19],根据南堡凹陷曹妃甸A油田钻井资料可知,古地貌缓坡带碳酸盐岩滩坝砂体分布较宽广,缓坡带坡度为2°~4°,滩坝砂体横向宽度最大可达1 100 m,而陡坡带分布较窄,陡坡带坡度为4°~8°,滩坝砂体横向展布宽度最大仅为550 m。纵向上研究区碳酸盐岩滩坝砂体的厚度受多期滩体叠置影响,在古隆起斜坡中部发育期次多、厚度相对较大,而在古隆起顶部及斜坡低部位发育期次相对较少、沉积厚度较薄,剖面上可见其呈透镜状分布[图5(a)—(d)]。

古风浪对滩坝砂体的展布具有明显的控制作用,波浪从深水区到浅水区,在向岸传播过程中,其形态和能量会发生一系列变化,受海底地形的影响,波浪会产生变形作用,部分转变为破浪、碎浪和冲浪,不同区域的环境和波浪能量均不同,波浪形状也各异,不同比重的碎屑颗粒在不同的水动力条件下形成的滩坝叠置形貌也迥然不同,且较早沉积的滩坝砂体容易在后期波浪作用下发生再搬运再沉积作用[20]。以沙南凹陷的渤中B 油田为例,早期生物生长环境受到古地貌的影响,呈条带状分布于古潜山缓坡带构造脊及两侧,但由于凹岸带与负向构造区域水动力相对较弱,湖浪及沿岸流使得生物残骸沿构造脊向两边的凹岸带堆积,油气生产数据证实了分布在构造脊两侧的区域发育优质储层且产量较高,由此可见,古风浪作用对生屑滩储层在缓坡凹岸带成藏具有重要影响[图5(e)]。

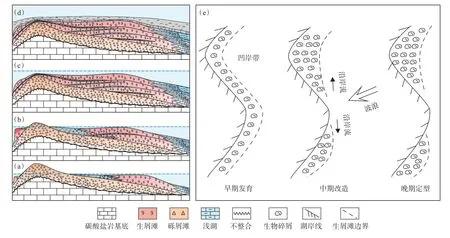

图5 古地貌和古风浪对碳酸盐岩滩坝砂体的控制示意图(a)—(d)碳酸盐岩滩坝缓坡带沉积演化示意图,从(a)到(d)为沙河街组滩坝砂体沉积早期到末期、湖平面逐渐升高;(e)受古风浪改造的缓坡凹岸带碳酸盐岩滩坝沉积模式示意图Fig.5 Control diagram of paleogeomorphology and paleowind wave on carbonate beach bar

4 滩坝沉积模式

在详细分析滩坝砂体的主控因素基础上,建立了渤海湾盆地西南部滩坝分类方案,可将研究区划分为近源砾质滩坝、远源(贫源)碳酸盐岩滩坝、三角洲砂质滩坝和三角洲混积滩坝等4 类(图6)。

图6 渤海湾盆地西南部古近系滩坝沉积模式Fig.6 Sedimentary model of Paleogene beach bar in southwestern Bohai Bay Basin

近源砾质滩坝主要发育于古隆起附近的缓坡带,古隆起区遭受风化剥蚀,为砾质滩坝的形成提供了物源,剥蚀物在水体较浅、地貌坡度较缓的区域沉积。受古地貌的影响,地层倾角缓的区域有利于砾石的堆积,沉积厚度较大,而地层倾角陡的区域,沉积厚度较薄,剖面上常呈透镜体形态。该类型的滩坝分选和磨圆均较差,常具块状构造,且裂缝被充填现象明显,储层物性较差。

远源(贫源)碳酸盐岩滩坝主要发育于距物源区较远、受陆源碎屑影响较小、水体清澈的水下隆起区。钻井资料显示,研究区碳酸盐岩滩坝储层的岩性以生物碎屑灰岩或白云岩为主,岩心上可见大量螺屑,反映了滩坝的发育程度与生物活动息息相关。通过古地貌恢复和沉积演化规律研究,研究区碳酸盐岩滩坝的发育受古地貌、古水深和古风浪等3 个因素共同控制,例如研究区南堡凹陷和沙南凹陷沙一段碳酸盐岩滩坝沉积时期,为湖侵沉积环境,随着湖平面逐渐升高,古隆起区出露水面的部分被逐渐淹没,滩坝沉积由古隆起斜坡低部位逐渐向古隆起顶部方向迁移,并且在短时期内随着湖平面的升降往复,生屑滩坝砂体储层具有多期叠置特征,各期次的砂体之间还夹杂瀉湖相泥灰岩和泥岩。斜坡带中部呈多期叠置的滩坝砂体厚度较大,斜坡上部和下部的滩坝砂体的期次相对较少,储层厚度较薄,剖面上呈透镜状分布。斜坡中部储层厚度为9~15 m,斜坡顶部和斜坡低部位厚度为2~8 m(图7—8)。储层平面上呈叠置连片分布,其分布范围不仅受古水深和古地貌控制,并且古风浪对滩坝储层具有重要的改造作用。岩心上可见平行层理、微波状层理和块状层理,铸模孔和生物体腔孔较发育,储层具有“中高孔中渗”特征,物性较好,测试产能较高,酸化前测试结果为日产油120 m3,酸化后日产油可达280 m3,属于优质的滩坝储层。

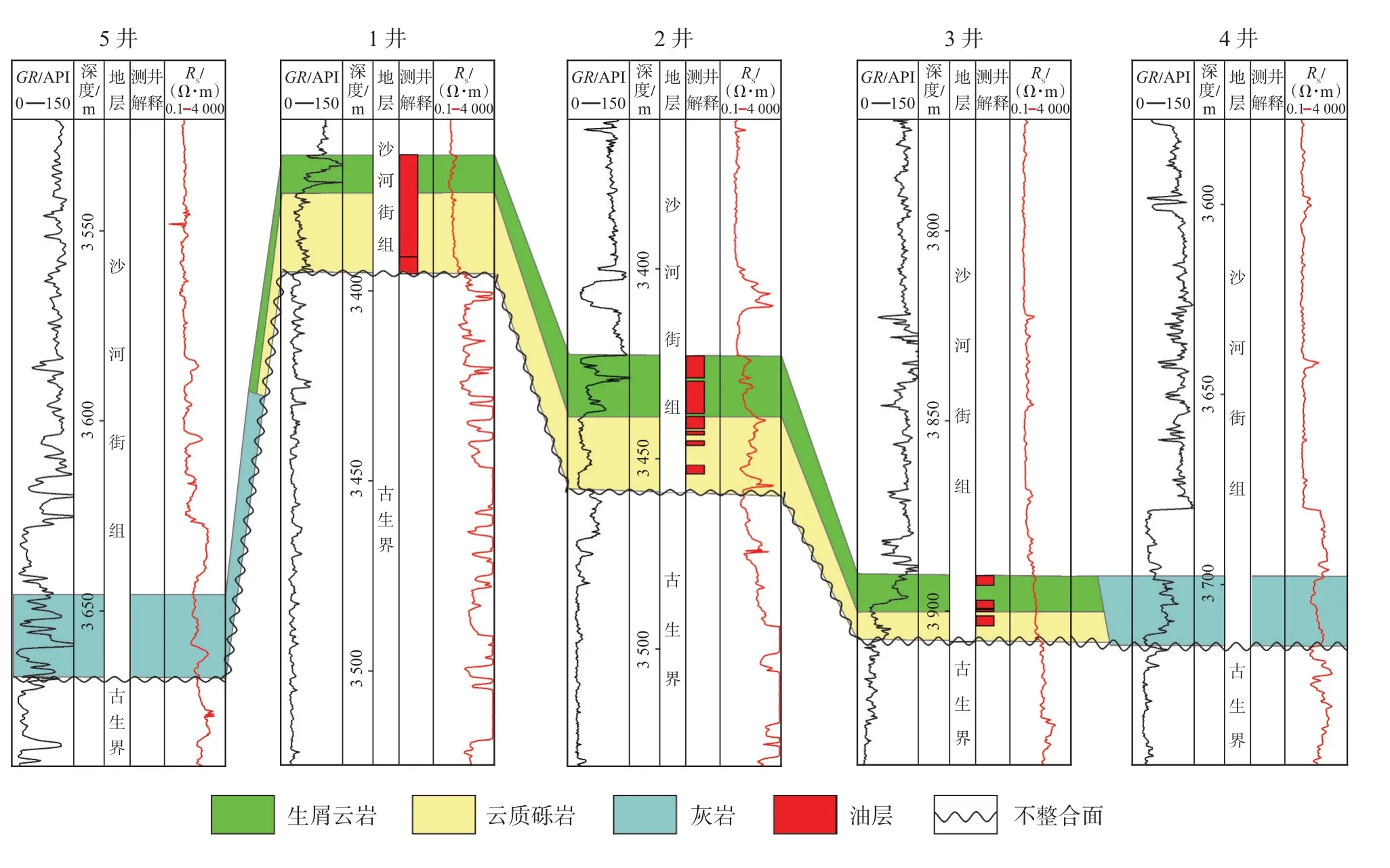

图7 渤海湾盆地西南部曹妃甸A 油田连井剖面对比Fig.7 Well-tie section of Shahejie Formation in Caofeidian A oilfield,southwestern Bohai Bay Basin

三角洲砂质滩坝常发育在离物源区具有一定距离的滨浅湖区的水下缓坡带,坡度一般小于3°,碎屑物质输入稳定,在湖浪和沿岸流的共同作用下,三角洲前缘砂体被改造并向湖盆内搬运延伸,在前三角洲区域沉积,形成砂质滩坝。坝砂一般呈条带状与湖岸线平行或斜交,滩砂则一般呈席状平铺于坝砂周围,二者相比,坝砂厚度更大且岩性更粗,坝砂的岩性以中—细砂岩为主,厚度为3~10 m,滩砂的砂体岩性以细—粉砂岩为主,厚度为1~3 m。岩心上可见三角洲砂质滩坝发育交错层理构造,由于经过一定距离的搬运磨圆作用,颗粒分选好,储层物性好,具有“中高孔中渗”特征,测试产能较高,日产油近200 m3,为研究区优质的滩坝储层。

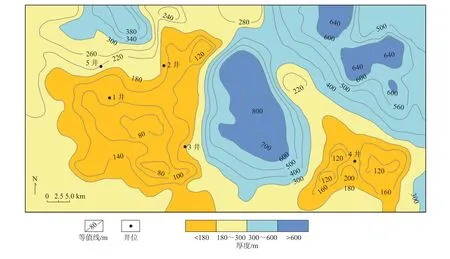

图8 渤海湾盆地西南部曹妃甸A 油田沙一段地层厚度等值线图Fig.8 Contour map of thickness of the first member in Caofeidian A oilfield,southwestern Bohai Bay Basin

与砂质滩坝相比,三角洲混积滩坝常发育于离物源更远的滨浅湖—半深湖水下古隆起缓坡带。在湖流和湖浪作用下,被改造的砂质滩坝砂体和盆外流入的碎屑物质间歇性进入水体环境较为清澈、适宜碳酸盐滩坝发育的水下古隆起区,从而再沉积形成混积滩坝。研究区的混积滩坝可分为互层式和混合式2 类:互层式混积岩岩性多为泥晶灰岩、泥灰岩、泥质粉砂岩和粉砂岩,碳酸盐成分含量较高,反映了水体较深的静水沉积环境;混合式混积岩岩性多为灰质细—中砂岩,反映了水体相对较浅的动荡沉积环境。水体较深时,以沉积互层式混积岩为主,储层中碎屑成分含量很少,质量分数<30%,自然伽马曲线具有齿状特征,可见纹层状沉积构造,为弱湖流作用形成,受波浪作用影响较小,储层平均单层厚度仅为1 m,物性为中低孔中低渗,测试获得日产油55 m3。水体较浅时,以沉积混合式混积岩为主,储层中碎屑成分明显增多,质量分数为30%~80%,自然伽马曲线具有箱状、漏斗状特征,可见波状层理、斜层理等沉积构造,为波浪作用形成,储层平均单层厚度为3.5 m,物性为中高孔中渗,测试获得日产油324 m3,为研究区优质的滩坝储层。

5 结论

(1)渤海湾盆地西部古近系东营组和沙河街组滩坝砂体的沉积主要受物源、古地貌、古水深和古风浪等4 个因素控制,根据物源与滩坝之间的位置关系可将其划分为近源砾质滩坝、三角洲砂质滩坝、三角洲混积滩坝和远源(贫源)碳酸盐岩滩坝等4 种类型。

(2)物源供给是控制渤海湾盆地西部古近系滩坝类型的主要原因,物源的远近和供给强弱造成了滩坝砂体的岩性差异,包括粒度的粗细和碳酸盐岩含量的高低等。古地貌和古水深控制了滩坝砂体发育的厚度及分布位置,其中古隆起缓坡带是滩坝砂体发育的有利区带,古水深控制了碳酸盐岩滩坝的厚度。古风浪作用形成的湖浪和沿岸流对已成形的滩坝砂体进行了改造,将部分砂体搬运到水动力相对更弱的凹岸带和负向构造区再沉积,因此古风浪作用控制了滩坝砂体的最终沉积区。