伊拉克-伊朗地区侏罗纪—白垩纪构造-沉积演化特征

2021-06-06石开波刘航宇

王 欢,刘 波,石开波,刘航宇,韩 波

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;2.波鸿鲁尔大学地质学、矿物学、地球物理学学院,德国波鸿44801;3.北京大学地球与空间科学学院,北京 100871;4.中国石油集团测井有限公司技术中心,西安 710077)

0 引言

根据《BP 世界能源统计2020》,截至2019 年,中东地区石油探明储量在全球总量的占比为48.1%,天然气占比为38.0%。中东地区丰富的油气资源与其地质历史时期长期处于特提斯构造域密切相关,侏罗系及白垩系均为中东地区最重要的储层,其沉积于阿拉伯板块被动陆缘的异常宽缓的浅海陆架之上,埋藏深度浅、沉积厚度大且侧向连续性好[1-2]。前人关于阿拉伯板块区域地质研究取得了丰富的成果,明确了自前寒武纪以来的大地构造演化及巨层序等时格架下的沉积演化特征[3-4]。针对伊拉克-伊朗地区,集中研究了美索不达米亚平原及阿巴丹平原的构造演化过程[5-8],重点分析了晚白垩世沉积演化特征[9-12],深化了对层序、沉积及成岩三者耦合关系及其对储层控制作用的研究[13-16],但以上多为针对单个油田的研究,缺少对伊拉克-伊朗地区的区域性探索,尤其对中侏罗世巴柔期—晚白垩世康尼亚克期沉积演化及沉积模式缺乏系统认知。此外,区域构造-沉积演化对生、储、盖等地质要素的时空配置关系及油气分布也具有重要影响[17-19],中东地区侏罗纪—白垩纪构造-沉积演化控制了含油气系统及成藏组合[6,20-21]。

基于前人研究成果及相关油田资料,分析伊拉克-伊朗地区中侏罗世巴柔期—晚白垩世康尼亚克期构造-沉积演化过程,以超层序为等时单位,综合研究中侏罗世巴柔期—早白垩世阿尔布期构造对沉积演化的控制作用并建立沉积演化模式;以三级层序最大海泛面及不整合面为界,对伊拉克-伊朗地区典型油田早白垩世晚阿尔布期—晚白垩世康尼亚克期地层进行等时对比并建立沉积演化模式;结合晚白垩世以来阿拉伯板块东北部构造演化特征,分析伊拉克-伊朗地区构造-沉积演化对侏罗系及白垩系—新近系2 个主要含油气系统的影响,以期对伊拉克-伊朗地区区域构造-沉积研究及油气分布预测奠定理论基础。

1 区域地质背景

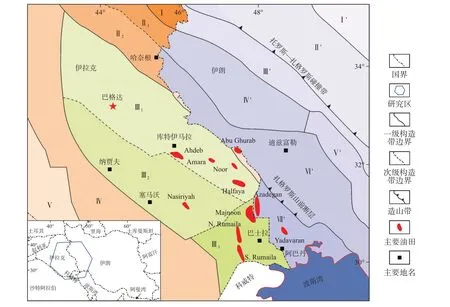

伊拉克地区构造上自北东向南西划分为逆冲推覆带、褶皱冲断带(强烈褶皱带、轻微褶皱带)、美索不达米亚平原,以及塞勒曼构造带和鲁特拜构造带,其中美索不达米亚平原进一步划分为幼发拉底次级构造带、底格里斯次级构造带及南部的祖拜尔次级构造带[22-23]。伊朗地区构造上自北东向南西至两伊边界划分为中伊朗陆块、萨南达季—锡尔詹构造带、高角度扎格罗斯带、卢里斯坦及利兹构造带、迪兹富勒湾和阿巴丹平原(图1)[24-25]。本文伊拉克-伊朗地区是指伊拉克东南部美索不达米亚盆地及伊朗西南部扎格罗斯盆地的结合区域,主要为美索不达米亚平原及阿巴丹平原(图1)。

前寒武纪至今,伊拉克-伊朗地区始终处于阿拉伯板块东北部,其构造特征与阿拉伯板块东北部构造演化密切相关,受古特提斯洋及新特提斯洋开启—闭合过程影响,经历了内克拉通盆地、弧后裂陷盆地、被动陆缘及活动陆缘等4 个阶段[3]。①前寒武纪至晚志留世(610~364 Ma),随着冈瓦纳大陆北部微陆块逐渐裂开,古特提斯洋张开伊始,位于冈瓦纳大陆东北缘的阿拉伯板块处于稳定的内克拉通背景。②晚志留世至中二叠世(364~255 Ma),古特提斯洋闭合,受海西期造山运动的影响,阿拉伯板块为拉张背景下的弧后裂陷盆地,并由3 条SW—NE 向构造弧控制次盆的分布[26]。③中二叠世至晚白垩世(255~92 Ma),受新特提斯洋开启—扩张—收缩的影响,阿拉伯板块东北部整体处于被动陆缘环境。其中晚二叠世—早侏罗世(255~182 Ma),随着新特提斯洋开启,萨南达季—锡尔詹陆块及中伊朗陆块与阿拉伯板块逐渐分离,被动陆缘开始形成,在拉张背景下出现美索不达米亚盆地雏形,同时古特提斯洋向东北俯冲至欧亚板块之下并逐渐收缩消亡[3,23]。早侏罗世—晚侏罗世(182~149 Ma),新特提斯洋持续扩张,阿拉伯板块东缘进一步拉伸并形成热沉降,与Bitlis 等微陆块之间形成裂谷,同时板块北部地中海逐渐开启发生热沉降,阿拉伯板块整体向北倾斜[3,23]。晚侏罗世—晚白垩世中土伦期(149~92 Ma),随着阿拉伯板块北部地中海持续扩张,东北部南新特提斯洋以及东南部印度洋的开启,形成了北部、东北部及东南部沉降被动陆缘。南、中大西洋的张开及快速扩张,推动非洲-阿拉伯板块向东北方向运动,促进了新特提斯洋快速向欧亚板块俯冲及洋内俯冲。值得注意的是,南、中大西洋的快速扩张引起非洲板块中部剪切应力向阿拉伯板块传递,导致阿拉伯板块西部构造隆起,使得阿拉伯板块由向北倾斜转为向东倾斜,对早白垩世沉积格局产生了重要影响[3,23]。晚白垩世中土伦期—坎潘期(92~72 Ma),南新特提斯洋闭合,微陆块仰冲到阿拉伯板块之上,新特提斯洋快速收缩,阿拉伯板块东北部由被动陆缘转为活动陆缘[3,23]。④晚白垩世(92 Ma)至今,随着新特提斯洋的关闭,阿拉伯板块东北部经历了多期蛇绿岩发育的洋陆俯冲及托罗斯—扎格罗斯造山带形成的陆陆碰撞,处于活动陆缘[3]。

图1 伊拉克-伊朗地区现今构造分带及主要油田分布[23-25]Ⅰ.逆冲推覆带;Ⅱ1.强烈褶皱带;Ⅱ2.轻微褶皱带;Ⅲ1.底格里斯次级构造带;Ⅲ2.幼发拉底次级构造带;Ⅲ3.祖拜尔次级构造带;Ⅳ.塞勒曼构造带;Ⅴ.鲁特拜构造带;Ⅰ'.中伊朗陆块;Ⅱ'.萨南达季—锡尔詹构造带;Ⅲ'.高角度扎格罗斯带;Ⅳ'.卢里斯坦构造带;Ⅴ'.利兹构造带;Ⅳ'.迪兹富勒湾构造带;Ⅶ'.阿巴丹平原Fig.1 Present tectonic zoning and distribution of main oil fields in Iraq-Iran area

2 层序地层与沉积相特征

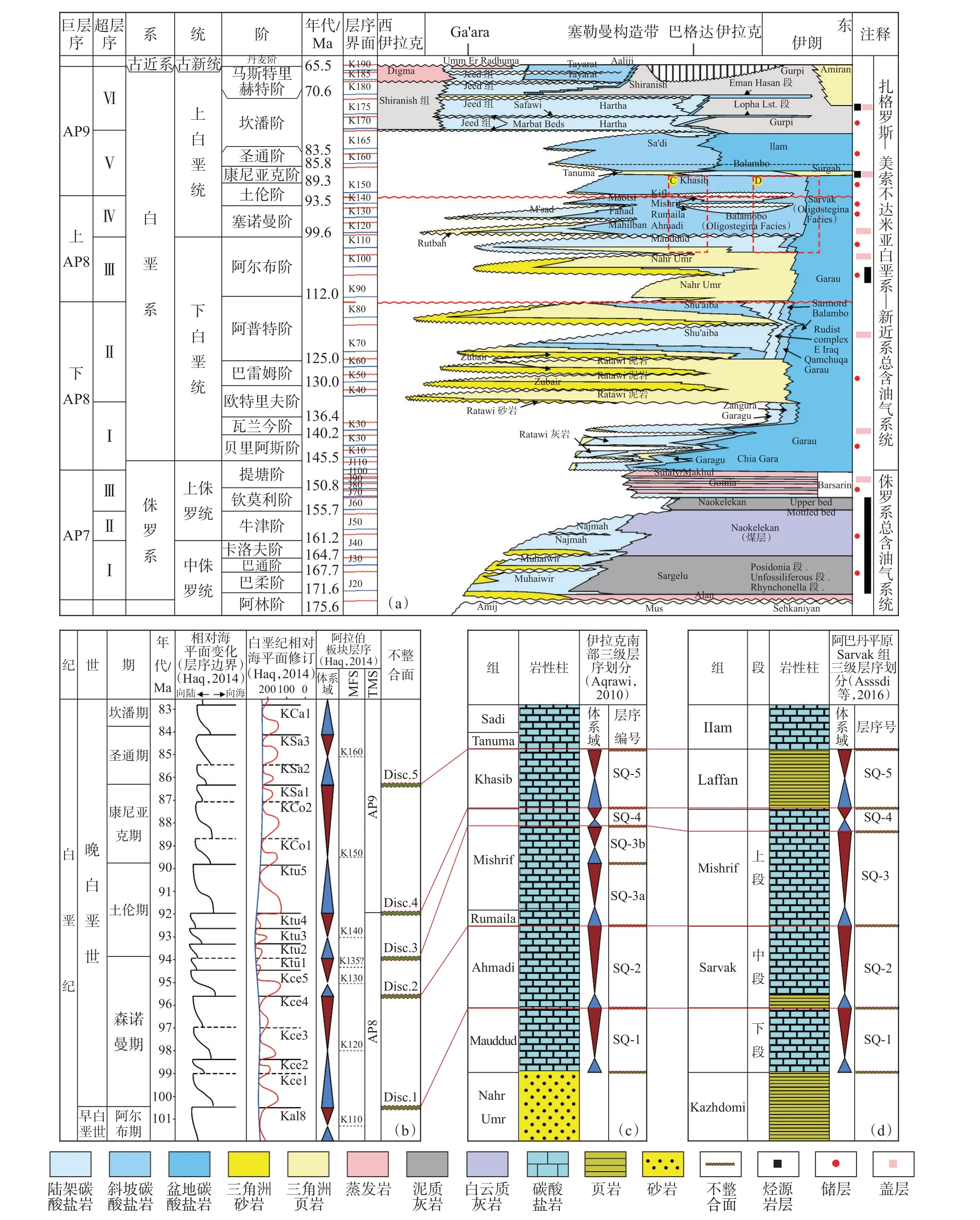

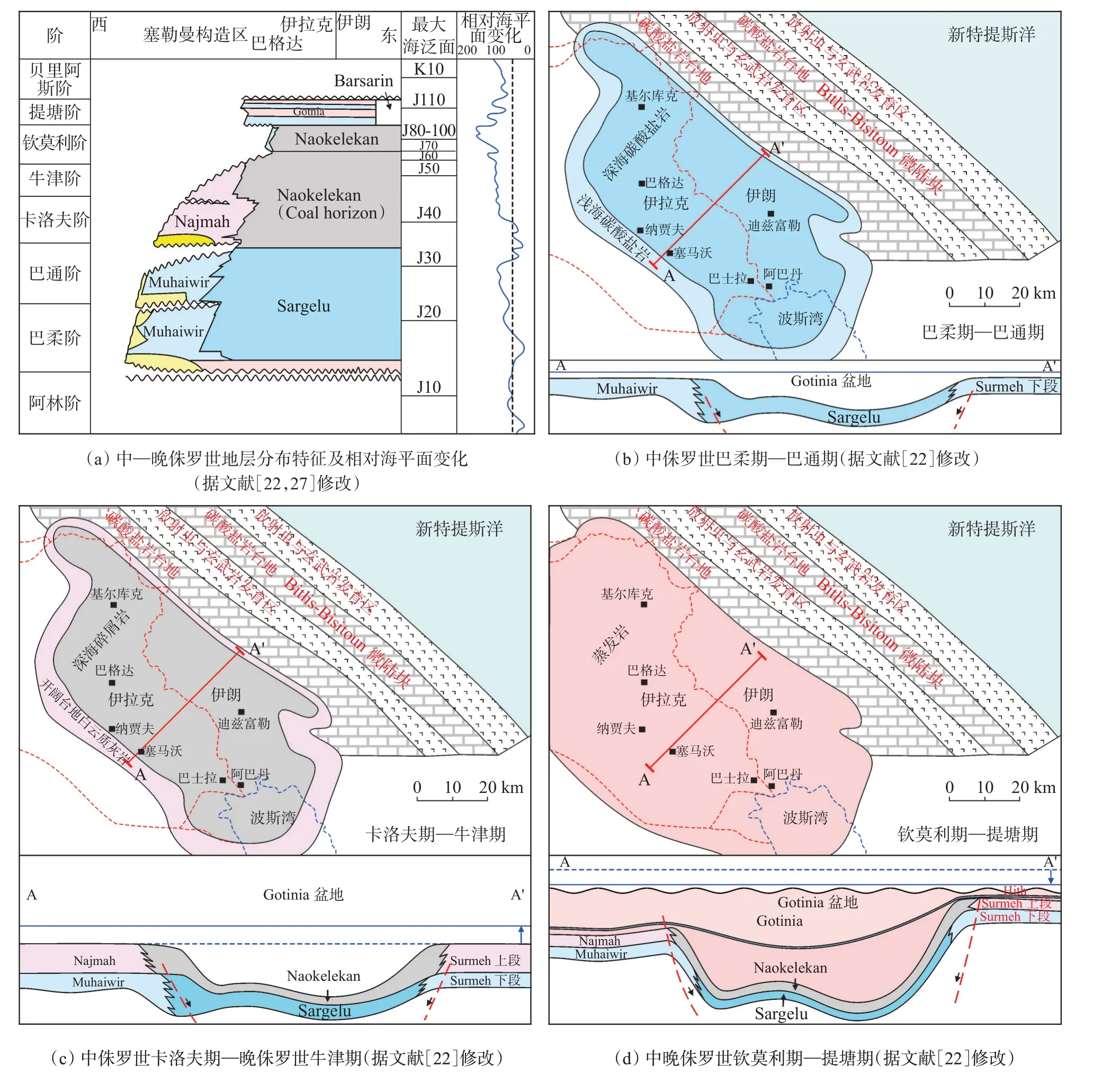

Sharland 等[3]将阿拉伯板块寒武系—第四系划分为11 个巨层序,其中在中侏罗统至上白垩统识别出AP7—AP9 等3 个巨层序[图2(a)]。中—晚侏罗世发育AP7 巨层序,自伊拉克西部隆起区向东部两伊边界,由浅水陆架碳酸盐岩过渡为深水泥质灰岩沉积。晚侏罗世末伊拉克-伊朗地区以厚层蒸发岩夹薄层浅水碳酸盐岩沉积为主;晚侏罗世末—晚白垩世初发育AP8 巨层序,伊拉克经历了海相碳酸盐岩于碎屑岩为主—海相碳酸盐岩的沉积演化过程,而伊朗整体处于碳酸盐岩深水盆地环境,该阶段阿拉伯板块东西两侧的构造活动对沉积相演化具有重要作用;晚白垩世发育AP9 巨层序,伊拉克-伊朗地区从浅水碳酸盐岩过渡为深水泥质灰岩沉积,仅在伊拉克中西部发育浅水陆架碳酸盐岩沉积,构造活动及相对海平面变化共同控制了该时期的沉积演化及分布[22]。

图2 伊拉克-伊朗地区中侏罗统—上白垩统层序地层特征(a)伊拉克-伊朗地区中侏罗世—晚白垩世地层综合柱状图(据文献[22]修改);(b)阿拉伯地区晚白垩世相对海平面变化及三级层序划分(据文献[14]修改);(c)伊拉克东南部早白垩世阿尔布期-晚白垩世康尼亚克期三级层序划分;(d)伊朗西南部早白垩世阿尔布期—晚白垩世康尼亚克期三级层序划分(据文献[22]修改)。Disc.1.早森诺曼期不整合面;Disc.2.中森诺曼期不整合面;Disc.3.森诺曼期—土伦期不整合面;Disc.4.中土伦期不整合面;Disc.5.康尼亚克期—圣通期不整合面Fig.2 Sequence stratigraphic characteristics of Middle Jurassic to Upper Cretaceous in Iraq-Iran area

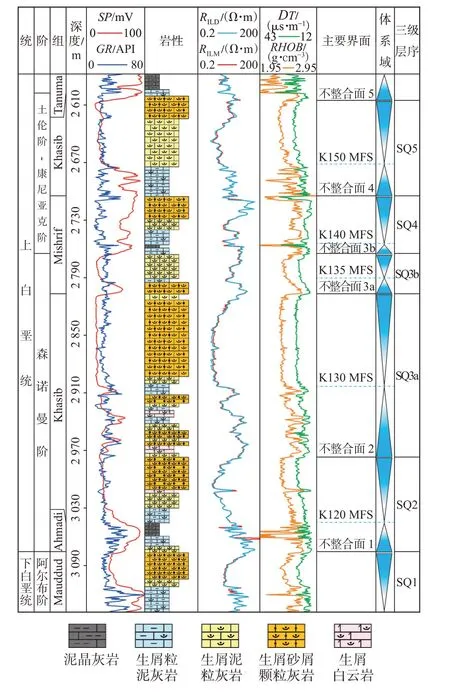

以Ahdeb 油田为例(参见图1),根据岩性及测井曲线变化特征自阿尔布阶至康尼亚克阶共识别出5 个三级层序,海侵体系域以泥晶灰岩及生屑粒泥灰岩为主,夹少量生屑泥粒灰岩及生屑砂屑颗粒灰岩,高位体系域以生屑泥粒灰岩及生屑砂屑颗粒灰岩为主。其中SQ2,SQ3a 及SQ5 为生屑泥粒灰岩及生屑砂屑灰岩发育的三级层序,SQ1,SQ3b 及SQ4 整体厚度较薄,生屑泥粒灰岩及生屑砂屑灰岩厚度相对减薄(图3)。中东地区同期地层在不同国家的油田命名不同,尤其是上白垩统[图2(a)]。本文以三级层序为单位将伊拉克-伊朗地区白垩系上阿尔布阶—康尼亚克阶进行等时性对比划分,并讨论沉积演化[图2(c)—(d)]。依据白垩纪海平面相对变化,在早白垩世末晚阿尔布期—早白垩世康尼亚克期共识别出5 个重要的三级层序界面,自下而上分别为早森诺曼期不整合面(Disc.1)、中森诺曼期不整合面(Disc.2)、森诺曼期—土伦期不整合面(Disc.3)、中土伦期不整合面(Disc.4)及康尼亚克期—圣通期不整合面(Disc.5),并分别对应最大海泛面K110—K150[图2(b)][3,14,27]。伊拉克东南部晚阿尔布阶至康尼亚克阶为Mauddud 组、Ahmadi组、Rumaila 组、Mishrif 组及Khasib 组,其中Maud‐dud 组及Ahmadi 组分别对应三级层序SQ1及SQ2,Rumaila 组和Mishrif 组对应3 个三级层序SQ3a,SQ3b 及SQ4,Khasib 组对应三级层序SQ5[图2(c)]。伊朗同期地层为Sarvak 组及Laffan 组,其中Sarvak组下段及中段分别对应三级层序SQ1 及SQ2,上段识别出2 个三级层序SQ3 和SQ4,Laffan 组对应三级层序SQ5[14]。在伊拉克东南部比伊朗西南部可多识别出最大海泛面K135,这可能与两地区构造差异及后期剥蚀作用有关。

图3 伊拉克Ahdeb 油田阿尔布阶—康尼亚克阶综合柱状图Fig.3 Comprehensive stratigraphic column of Albian to Campanian in Ahdeb Oilfield,Iraq

3 巴柔期(J2)—提塘期(J3)构造-沉积演化特征

中—晚侏罗世,伊拉克-伊朗地区位于Gotinia局限盆地,此时新特提斯洋向东北俯冲,阿拉伯板块东北部Bitlis 等微陆块初始裂开,微陆块阻碍了Gotinia 盆地与新特提斯洋的海水沟通,同时盆地周缘存在隆起,导致盆地与开阔海水周期性隔离,盆地在微弱的拉伸作用下持续沉降,先后形成了静海相的深水烃源岩及厚层蒸发岩。

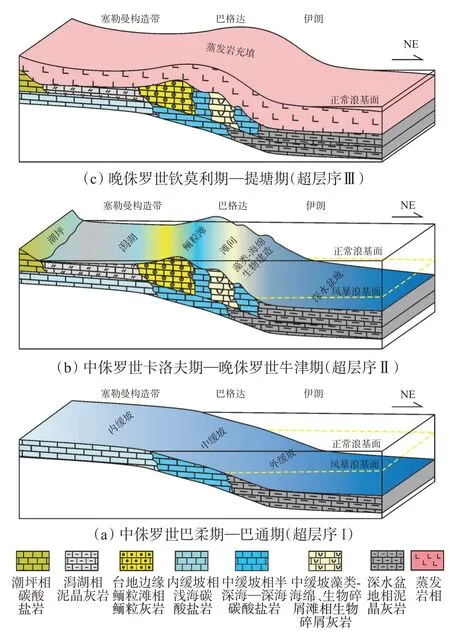

巴柔期—巴通期(AP7-超层序Ⅰ),相对海平面呈震荡性持续上升[图4(a)],阿拉伯板块东部逐渐被淹没。伊拉克-伊朗地区位于Gotinia 盆地中部,发育Sargelu 组深水碳酸盐岩沉积,盆地西侧伊拉克东部塞勒曼构造带及盆地东侧靠近新特提斯洋的伊朗中部为浅水碳酸盐岩沉积(Muhaiwir 组和Surmeh 组下段)[图4(b)][22-23],此时盆地西部边缘呈碳酸盐岩缓坡模式,Muhaiwir 组处于浅水内缓坡环境,向盆地中心过渡为中缓坡及外缓坡[图5(a)];盆地东部Surmeh 组下段具有相似沉积特征。卡洛夫期—牛津期(AP7-超层序Ⅱ),相对海平面持续上升,水深可达100~200 m,此时,伊拉克-伊朗地区在缺氧环境中沉积了Naokelekan 组富含有机质的深水泥页岩,盆地东西边缘分别为Najmah 组和Surmeh 组上段的浅水白云质灰岩沉积[图4(c)][22-23],此时盆地西部边缘处于碳酸盐岩台地模式,在台地边缘可见狭窄鲕粒滩及生物建造,在滩后形成了广泛的潟湖相白云质灰岩沉积,Najmah 组大部分处于台地内潟湖相,向盆地中心经台地边缘浅滩相过渡为深水盆地相[图5(b)],盆地东侧Surmeh 组上段具有相似沉积特征。钦莫利期—提塘期(AP7-超层序Ⅲ),受南新特提斯洋的初始拉开影响,海平面逐渐下降,水体变浅,同时拉张作用导致Gotinia 盆地发生广泛而持续的沉降,此时伊拉克及伊朗西南部的Gotnia 组及同期伊朗中部的Hith 组为相对闭塞环境中沉积的厚层蒸发岩[图4(d)][22-23],此时伊拉克-伊朗地区整体被蒸发岩充填[图5(c)]。

图4 伊拉克-伊朗地区中—晚侏罗世构造-沉积演化特征Fig.4 Tectonic-sedimentary evolution characteristics of Middle-Late Jurassic in Iraq-Iran area

图5 伊拉克-伊朗地区中—晚侏罗世沉积演化模式Fig.5 Sedimentary evolution models of Middle to Later Jurassic in Iraq-Iran area

综上,中侏罗世巴柔期—晚侏罗世提塘期,阿拉伯板块东北部为一个巨大的碳酸盐岩斜坡,相对海平面呈现周期性变化。尽管海平面升降绝对量变化不大,但由于地势平缓,由海平面升降引起的海侵和海退导致了沉积环境的巨大变化。早—中侏罗世的海侵,导致阿拉伯板块大部分地区被海水覆盖。在伊拉克-伊朗地区Gotinia 盆地中发育深水碳酸盐岩与泥页岩沉积,晚侏罗世末逐渐海退,阿拉伯板块东北部为正在蒸发的“平底锅”,沉积厚层蒸发岩。盆地两侧边缘沉积由碳酸盐岩缓坡演化为碳酸盐岩台地,并最终被厚层蒸发岩充填。

4 白垩纪构造-沉积演化特征

4.1 早白垩世构造-沉积演化特征

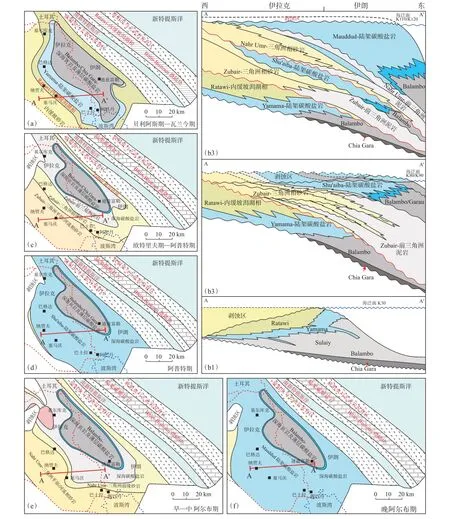

早白垩世,随着南新特提斯洋张开,Bitlis—Bisi‐toun 微陆块与阿拉伯板块分离,发育放射虫及玄武岩,说明存在南新特提斯洋洋盆。伊拉克-伊朗地区继承了晚侏罗世Gotnia 局限盆地构造格局,演变为Balambo-Garau 半局限盆地。南、中大西洋的快速扩张引起非洲板块中部剪切应力向阿拉伯板块传递,导致阿拉伯板块西部构造隆起并强烈剥蚀,成为碎屑岩沉积的物源。随后海平面的上升及陆源碎屑的减少,碎屑岩之上均被碳酸盐岩超覆,构成了伊拉克早白垩世2 期重要的碎屑岩-碳酸盐岩沉积旋回[3,22]。

贝利阿斯期—瓦兰今期(AP8-超层序Ⅰ),伊拉克自西向东依次发育内缓坡砂岩相(已被剥蚀)、Ratawi 组内缓坡潟湖相及Yamama 组浅水陆棚碳酸盐岩相,伊拉克东缘及相邻伊朗地区处于Balambo-Garau 内陆棚盆地中,沉积了Balambo/Garau 组厚层炭质页岩夹薄层泥质灰岩[图6(a),(b1)],内陆棚盆地沉积持续至晚白垩世康尼亚克期。此时受微弱盐丘活动影响发生差异抬升,为碳酸盐岩差异缓坡模式[28],西部为包括潮坪相砂岩、潟湖相泥灰岩及浅海鲕粒滩的内缓坡,向东经过以藻类-海绵生物碎屑滩为主的中缓坡,进入深水盆地相发育的外缓坡[图7(a)];欧特里夫期—阿普特期(AP8-超层序Ⅱ),发育第一期碎屑岩—碳酸盐岩沉积旋回[图6(b2)]。其中欧特里夫期—巴雷姆期(AP8-超层序Ⅱ下段),随着南大西洋的开启,阿拉伯板块西部构造隆起并强烈剥蚀[4],在伊拉克大部分区域发育Zubair 组三角洲沉积,自西向东由河流相/三角洲平原相,依次过渡为三角洲前缘相及前三角洲相,伊拉克北部及相邻伊朗区域处于内陆棚盆地中,由盆地边缘的开阔海陆棚相向盆地中心的深海页岩相过渡[图6(c)],为河流三角洲沉积。西部为广阔的三角洲平原砂岩、泥岩与煤层的交互沉积,向东经三角洲前缘砂过渡为厚层前三角洲泥岩沉积(含三角洲前缘席状砂)[图7(b1)]。阿普特期(AP8-超层序Ⅱ上段),相对海平面上升,Shu'aiba 组浅水碳酸盐岩向东进积并超覆到Zubair 组碎屑岩之上[图6(b2),(d)],为碳酸盐岩低角度单斜缓坡沉积。西部内缓坡包括潟湖泥灰岩、浅海碳酸盐岩及边缘厚壳蛤滩,向东经过沉积藻类-海绵生物碎屑滩的中缓坡,进入深水盆地相发育的外缓坡[图7(b2)]。阿尔布期(AP8-超层序Ⅲ),此时期沉积格局与超层序Ⅱ相似,为早白垩世第2 期碎屑岩-碳酸盐的沉积旋回。随着中大西洋的开启,阿拉伯板块由向南运动转为向北漂移[29],阿拉伯板块西部持续隆起,板块向东倾斜[4],加之阿尔布期全球范围内相对海平面下降[27],伊拉克大部分地区沉积Nahr Umr 组碎屑岩,自西向东依次沉积三角洲平原/河流相、三角洲前缘相及前三角洲相[图6(e)];晚阿尔布期,碳酸盐岩沉积向西进积并超覆于碎屑岩之上,发育了Mauddud 组厚层碳酸盐岩沉积[图6(b3),(f)],该时期沉积模式演化与超层序Ⅱ一致,由河流三角洲模式演化为碳酸盐岩单斜缓坡[图7(c1)—(c2)]。

图6 伊拉克-伊朗地区早白垩世构造-沉积演化特征(据文献[22]修改)(a)早白垩世贝里阿斯期—瓦兰今期沉积相平面图;(b1)早白垩世贝里阿斯期—瓦兰今期地层-沉积相剖面图;(b2)早白垩世贝里阿斯期—阿普特期地层-沉积相剖面图;(b3)早白垩世贝里阿斯期—阿尔布期地层-沉积相剖面图;(c)早白垩世欧特里夫期—阿普特期沉积相平面图;(d)早白垩世阿普特期沉积相平面图;(e)早白垩世早—中阿尔布期沉积相平面图;(f)早白垩世晚阿尔布期沉积相平面图Fig.6 Tectonic-sedimentary evolution characteristics of Early Cretaceous in Iran-Iraq area

图7 伊拉克-伊朗地区早白垩世沉积演化模式(a)贝里阿斯期—瓦兰今期(超层序Ⅰ);(b1)欧特里夫期—阿普特期(超层序Ⅱ下段);(b2)阿普特期(超层序Ⅱ上段);(c1)阿尔布期(超层序Ⅲ下段);(c2)晚阿尔布期(超层序Ⅲ上段)Fig.7 Sedimentary evolution models of Early Cretaceous in Iraq-Iran area

综上所述,早白垩世沉积演化的控制因素发生了变化,主要由两期碎屑岩-碳酸盐岩的沉积旋回构成,其中碎屑岩沉积与南大西洋与中大西洋的开启和扩张引起的阿拉伯板块西部周期性隆起及剥蚀有关,而后相对海平面变化,碳酸盐岩沉积向西超覆到碎屑岩之上。早白垩世沉积模式由早期差异碳酸盐缓坡模式,受构造隆起及相对海平面变化影响,演化为2 期交互出现的河流三角洲沉积模式和碳酸盐岩单斜缓坡模式。

4.2 早白垩世晚阿尔布期—晚白垩世康尼亚克期构造-沉积演化特征

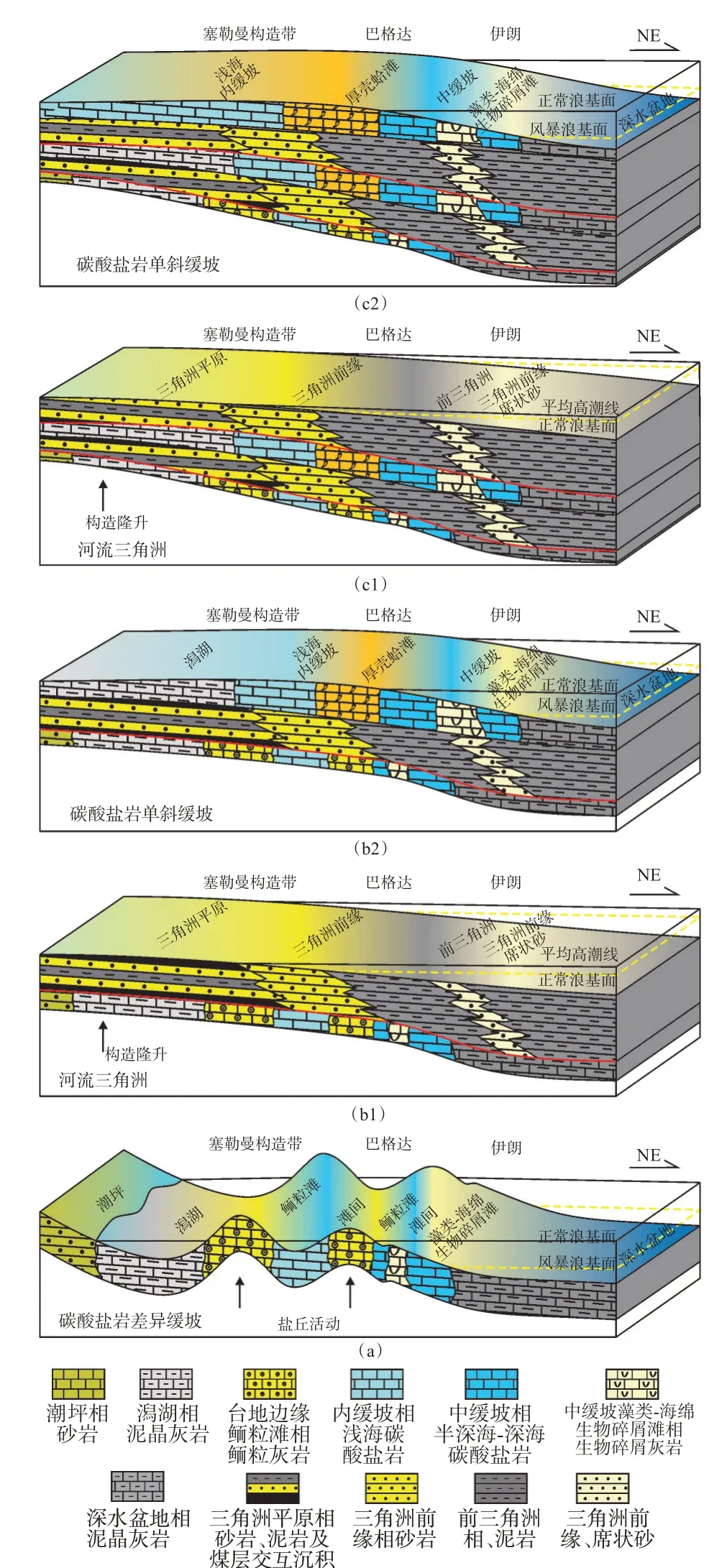

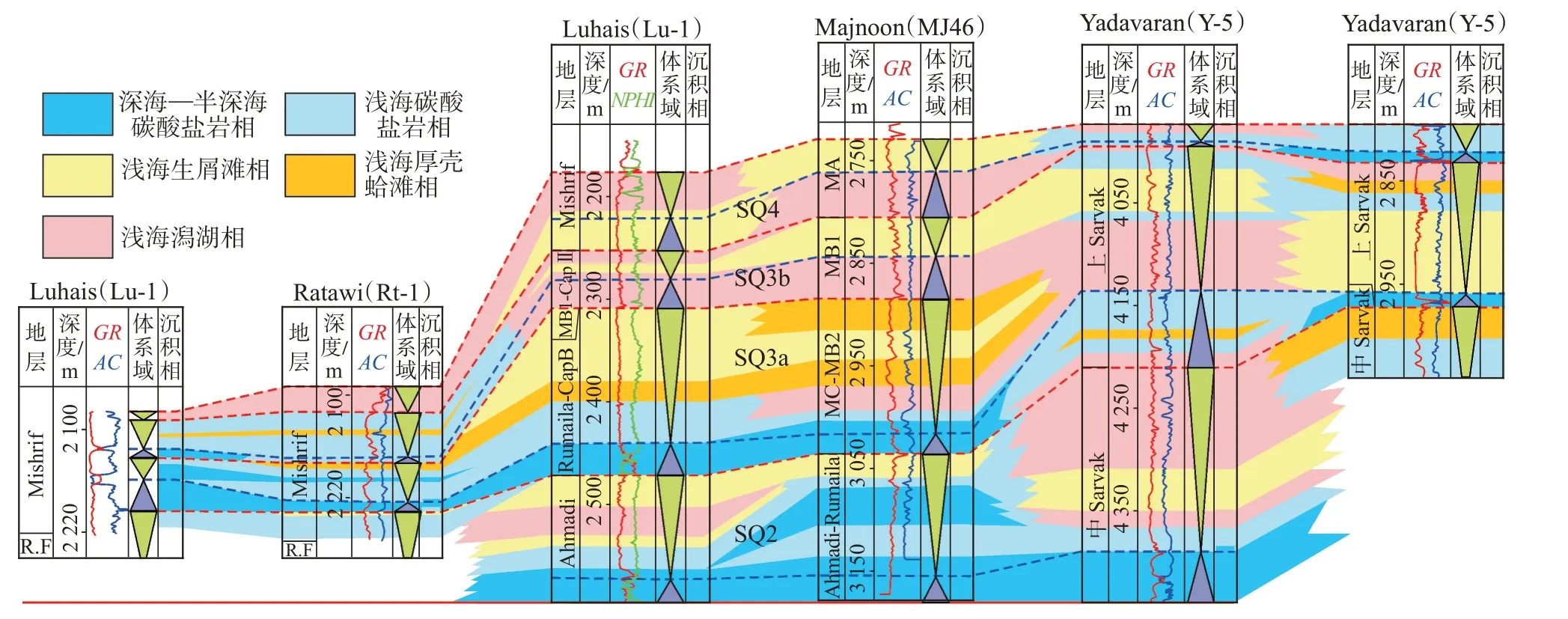

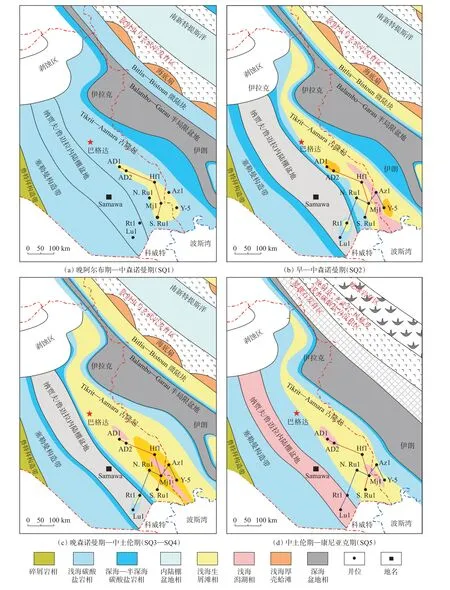

晚白垩世,阿拉伯板块处于赤道附近,为碳酸盐岩的广泛沉积提供了充分条件。森诺曼期,由于基底构造活动导致伊拉克-伊朗地区基底断层及前寒武盐丘重新活动,差异沉降形成了伊拉克中部的纳贾夫/鲁迈拉内陆棚盆地,在伊拉克东南部及伊拉克-伊朗地区形成了内陆棚盆地相及浅水碳酸盐岩相共同发育的沉积格局(图8)[11,13,30-34]。由于伊拉克-伊朗地区各油田上白垩统存在同名异相现象(图9—10),故以三级层序为等时单位,讨论伊拉克-伊朗地区上阿尔布阶至中土伦阶沉积演化特征及模式(图11—12)。

图9 伊拉克-伊朗地区早白垩世晚阿尔布期—晚白垩世康尼亚克期地层NW-SE 向沉积相连井剖面图Fig.9 Facies profile of NW-SE trending in Early Cretaceous late Albian to Late Cretaceous Coniacian in Iraq-Iran area

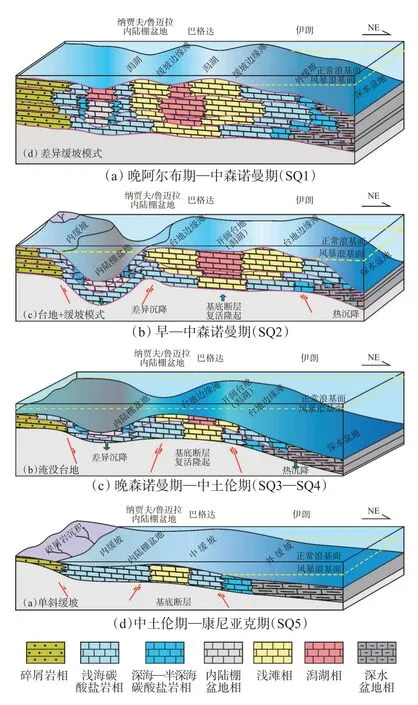

(1)晚阿尔布期—早森诺曼期(SQ1)。对应伊拉克东南部Mauddud 组及伊朗西南部Sarvak 组下段[图3(c)—(d)],最大海泛面为K110[3]。该时期地层覆盖了伊拉克大部分地区,在伊拉克-伊朗地区沉积厚度达到最大,向西部厚度逐渐变薄并尖灭[图6(b3)][30]。该时期伊拉克西部纳贾夫内陆架盆地初始发育,东南部伴随Tikrit—Amara 古构造隆起,沿古隆起走向发育相对较薄且范围较小的浅海生屑滩[图8,11(a)]。该时期构造活动使得基地断层重新活动,同时内陆棚盆地初始发育,厚层碳酸盐岩沉积向西超覆于碎屑岩之上,伊拉克-伊朗地区整体处于单斜缓坡,内缓坡为浅海碳酸盐岩相及内陆棚盆地相,中缓坡局部发育浅海生屑滩相,外缓坡以深水盆地相为主[图12(a)]。

图10 伊拉克-伊朗地区晚白垩世森诺曼期—土伦期SW—NE 向沉积相连井剖面Fig.10 Facies profile of SW-NE trending in Late Cretaceous Cenomanian to Turonian in Iraq-Iran area

(2)早—中森诺曼期(SQ2)。对应伊拉克东南部Ahmadi 组及伊朗西南部Sarvak 组中段[图3(c)—(d)],最大海泛面为K120[3]。伊拉克-伊朗地区各个油田的该期地层有不同的命名(图9—10)。该时期纵向上由深海—半深海碳酸盐岩相向上演化为浅海碳酸盐岩相、浅海生屑滩(厚壳蛤滩)及潟湖相,生屑滩厚度相对较薄(图9—10)。平面上自南西至北东向相变明显,伊拉克中部内陆棚盆地继续发育且范围有所扩大,沉积内陆棚盆地相,向东部Tikrit—Amara 古构造隆起位置,经深海—半深海、浅海相过渡为浅海生屑滩相及潟湖相,此时浅海生屑滩范围增大,且在生屑滩中沉积潟湖相,局部可见厚壳蛤点滩[图11(b)]。随着南新特提斯洋及新特提斯洋的收缩,构造挤压使得伊拉克-伊朗地区基底断层持续活动,同时伴随前寒武系盐丘的重新活动,构造差异升降明显,萌生碳酸盐岩台地。此时碳酸盐岩沉积速率大于相对海平面上升速率,可容纳空间由台地中部向东西边缘逐渐减小,沉积环境由台地中间潟湖相向两侧浅滩相过渡,浅滩相向西部内陆棚盆地及东部半局限盆地方向进积,台地边缘浅滩范围扩大,随后相对海平面快速上升,整体处于淹没台地背景,形成淹没不整合面[图12(b)]。

图11 伊拉克-伊朗地区早白垩世晚阿尔布期—晚白垩世中土伦期沉积演化特征Fig.11 Sedimentary evolution characteristics of Early Cretaceous late Albian to Late Cretaceous middle Turonian in Iraq-Iran area

图12 伊拉克-伊朗地区早白垩世晚阿尔布期—晚白垩世康尼亚克期沉积演化模式Fig.12 Sedimentary evolution models of Early Cretaceous late Albian to Late Cretaceous Coniacian in Iraq-Iran area

(3)晚森诺曼期—中土伦期(SQ3—SQ4)。对应伊拉克东南部Rumaila 组至Mishrif 组及伊朗西南部Sarvak 组上段[图3(c)—(d)],最大海泛面为K130—K140[3,13]。此时伴随内陆棚盆地的碳酸盐岩台地沉积格局基本形成,纵向上由深海—半深海相向上演化为浅海相、浅海生屑滩(厚壳蛤滩)及潟湖相,其中浅海生屑滩、厚壳蛤滩厚度明显增加(图9—10)。平面上自南西至北东向相变明显,伊拉克中部内陆棚盆地垂向持续加深,平面范围有所减小,继续发育内陆棚盆地相,向东部Tikrit—Amara 古构造隆起位置,经深海—半深海相、浅海相过渡为浅海生屑滩相和厚壳蛤滩相,此时浅海生屑滩及厚壳蛤滩相范围持续增大,在厚壳蛤滩中沉积潟湖相[图11(c)]。随着南新特提斯洋及新特提斯洋趋于闭合,在此挤压环境中构造差异升降持续,纳贾夫/鲁迈拉内陆棚盆地沉降至最深,在内陆棚盆地西侧呈缓坡背景,东侧呈典型碳酸盐岩台地。此时碳酸盐岩沉积速率远大于相对海平面上升速率,可容纳空间有限,导致浅滩相快速向内陆棚盆地相及深水盆地进积,浅滩相垂向厚度及平面范围均快速增加,仅在台地中部可见小范围潟湖相,形成了碳酸盐岩缓坡+台地的沉积背景[图12(c)],此时期的浅滩相及厚壳蛤滩相为伊拉克-伊朗地区上白垩统储层发育的重要环境。

(4)中土伦期—康尼亚克期(SQ5)。对应伊拉克东南部Khasib 组及伊朗东南部的Laffan 组[图3(c)—(d)],最大海泛面为K150[3]。此时,伴随内陆棚盆地的碳酸盐岩台地沉积格局消失,纵向上由深海—半深海相向上演化为浅海相、浅海生屑滩及潟湖相,其中浅海生屑滩厚度减小,潟湖相呈薄层(图9)。平面上自南西至北东向相变明显,伊拉克中部内陆棚盆地影响减弱,以潟湖相为主,向东部Tikrit-Amara 古构造隆起位置,经浅海相过渡为浅海生屑滩相及潟湖相,此时浅滩范围有所减小,在浅滩中可见小范围潟湖相[图11(d)]。区域构造活动对沉积格局的改变具有重要影响,随着南新特提斯洋闭合,在板块东北部形成一系列洋陆碰撞及陆陆碰撞形成的蛇绿岩、变质岩及复理石沉积[图11(d)],阿拉伯板块东北部从被动大陆边缘转为活动陆缘,内陆棚盆地及碳酸盐岩台地伴生的沉积格局转变为差异缓坡。自伊拉克西部至两伊边境,依次发育内缓坡潟湖相、中缓坡边缘滩、潟湖相、边缘滩及外缓坡相,形成了差异缓坡的沉积背景[图12(d)]。

综上所述,晚白垩世,在伊拉克东南部及伊拉克-伊朗地区呈内陆棚盆地相与浅水碳酸盐岩相共同发育的沉积格局。其中晚阿尔布期—早森诺曼期(SQ1)为单斜缓坡模式,早—中森诺曼期(SQ2)为淹没台地模式,晚森诺曼期—中土伦期(SQ3—SQ4)为碳酸盐岩缓坡+台地的沉积模式,中土伦期—康尼亚克期(SQ5)为差异缓坡模式。

5 侏罗纪—白垩纪构造-沉积演化与含油气系统

根据油气生成、运聚和保存过程中各种地质因素和作用,中东地区共划分为前寒武系、古生界、三叠系、侏罗系、白垩系—新近系5 个总含油气系统,其中侏罗系及白垩系—新近系2个总含油气系统包含了中东地区2/3的油气资源[22,35]。侏罗纪—白垩纪构造沉积演化对伊拉克-伊朗地区的油气分布具有重要影响,其中沉积演化与含油气系统中的生储盖分布密切相关,而晚白垩世以来的构造演化控制着油气的生成、运移及圈闭的形成。

侏罗系总含油气系统处于巨层序AP7 中[图3(a)],中—上侏罗统沉积于盆地中心的Sargelu组深水泥灰岩与Naokelekan 组深水泥页岩为主要的烃源岩,同期沉积于盆地边缘的Muhaiwir 组和Najmah组的生物碎屑滩及鲕粒滩为主要储层,上侏罗统盆地范围充填的Gotnia 组蒸发岩为主要区域盖层,以上三者形成了该含油气系统中有效的生储盖组合(图3,图5)。世界上最大的油田加瓦尔油田便位于此含油气系统中[35]。白垩系—新近系总含油气系统是伊拉克-伊朗地区最重要的含油气系统,包含巨层序AP8和AP9[图3(a)],在伊拉克中部—东南部,上侏罗统顶部至下白垩统Sulaiy 组的盆地相页岩、Balambo组的盆地相泥岩、以及在伊朗西南部同期沉积的Garau 组深海泥页岩为主要的烃源岩,同期Zubair组及Nahr Umr组前三角洲泥页岩也可作为烃源岩(图6),下白垩统储层以碎屑岩为主(Zubair组、Nahr Umr 组三角洲前缘砂体,Ratawi 组内缓坡砂岩),碳酸盐岩缓坡边缘鲕粒滩和生物碎屑滩为辅(Yamama 组、Shu'aiba 组及Mauddud 组碳酸盐岩缓坡边缘鲕粒滩及生物碎屑滩)[21,36],上白垩统储层以碳酸盐岩为主,包括沉积于伊拉克的Ah‐madi 组、Rumaila 组、Mishrif 组、Khasib 组以及在伊朗地区同期的Sarvak 组的台地/缓坡边缘浅滩[36-38](图12),白垩系盖层仅呈局部发育,包括内缓坡潟湖泥灰岩(Ratawi 组、Shu'aiba 组)、三角洲平原互层的砂岩、泥岩与煤层(Zubair 组、Nahr Umr 组)、Ah‐madi 至Mishrif 组内的致密泥岩及泥灰岩、以及Khasib 组、Sadi 组和Tanuma 组的深海泥页岩。古近系—新近系储层与上白垩统类似,以碳酸盐岩礁滩相为主,始新统和中新统盐层和蒸发岩层为主要区域盖层,巴祖尔干油田(世界上第二大的油田)便位于此含油气系统中[35]。

晚白垩世至今,随着新特提斯洋的闭合,阿拉伯板块东北部的扎格罗斯造山运动对伊拉克-伊朗地区油气运聚具有重要影响。晚白垩世至早古新世,新特提斯洋俯冲到阿拉伯板块之下,地层埋深快速增加,烃源岩进入油气初始生成阶段,同时也是构造圈闭形成的关键时刻[38]。早古新世—中新世,随着新特提斯洋的完全闭合,烃源岩层达到最大埋深状态完全进入生油窗内,油气生成过程伴随着油气初次运移,沿断层发生垂向运移并进入圈闭中[39],浅层圈闭被油气充满后,局部及区域盖层内厚层泥页岩和蒸发岩形成的物性及超压封闭,使得油气沿构造高点发生侧向运移。

综上所述,伊拉克-伊朗地区侏罗纪到白垩纪独特的构造-沉积条件,形成了构成含油气系统的理想要素:易生油气的厚层烃源岩、广泛的储层、优质的盖层,晚白垩世以来的构造演化,控制了圈闭的形成和油气运移时间,故有效的生储盖组合、圈闭形成及油气运移关键时刻的匹配形成了该地区优质的含油气系统。

6 结论

(1)中侏罗世巴柔期—晚侏罗世提塘期,阿拉伯板块东北部为一个巨大的碳酸盐岩斜坡,相对海平面周期性变化引起的海侵及海退对伊拉克-伊朗地区沉积特征具有重要作用。中侏罗世海侵使得Gotinia 盆地中心沉积深水碳酸盐岩与泥页岩,盆地边缘以浅海碳酸盐岩为主并由碳酸盐岩缓坡模式演化为碳酸盐岩台地模式;晚侏罗世末逐渐海退,阿拉伯板块东北部呈正在蒸发的“平底锅”,Gotnia盆地被厚层蒸发岩充填。

(2)早白垩世,阿拉伯板块基本继承了晚侏罗世向东倾斜的构造格局,南、中大西洋的开启及扩张控制了阿拉伯板块东北部的沉积演化。早白垩世早期盐丘差异活动形成差异碳酸盐岩缓坡模式,随后南大西洋与中大西洋的开启和扩张引起阿拉伯板块西部周期性隆起及剥蚀,伴随相对海平变化,构成了2 期碎屑岩-碳酸盐岩的沉积旋回,演化为2 期交互出现的河流三角洲沉积模式和碳酸盐岩单斜缓坡模式。

(3)晚白垩世,在伊拉克东南部及伊拉克-伊朗地区呈内陆棚盆地相与浅水碳酸盐岩相共同发育的沉积格局。其中晚阿尔布期—早森诺曼期(SQ1)为单斜缓坡模式,早—中森诺曼期(SQ2)为淹没台地模式,晚森诺曼期—中土伦期(SQ3—SQ4)为碳酸盐岩缓坡+台地的沉积模式,中土伦期—康尼亚克期(SQ5)为差异缓坡模式。

(4)侏罗纪到白垩纪独特的构造-沉积条件,形成了易生油气的厚层烃源岩、广泛的储层、优质的盖层构成的理想生储盖组合,晚白垩世以来的构造演化,使圈闭形成和油气运移关键时刻有效匹配,从而构成了该地区富含油气的侏罗系及白垩系—新近系含油气系统。