基于BJ-2号卫星的马尾松松材线虫病监测研究

2021-06-01马云强赵宁王华张海燕

马云强赵宁王华张海燕

(1.西南林业大学生物多样性保护学院/云南省森林灾害预警与控制重点实验室,云南 昆明 650224;2.西南林业大学生命科学学院,云南 昆明 650224;3.云南这里信息技术有限公司,云南 昆明 650224)

松材线虫病(Bursaphelenchusxylophilus),亦称松树萎蔫病或“松树癌症”[1],是国际上公认的重要检疫性有害生物,松树感染后数月枯死,3~5a可蔓延传播至整片松林,导致大面积的生态破坏,给国民经济造成重大损失[2]。根据国家林业局2020年松材线虫病疫区公告,截至2020年已有20个省(市),比2018年新增2个省(市)。松材线虫病防治难度大,常规的监测采用单一的人工地面调查手段进行[3],这种方式耗时长、数据准确度不高,难以有效控制松材线虫病的蔓延[4]。随着卫星遥感影像分类技术的提高,黄慧萍[5]、齐乐[6]利用面向对象分类方法分别对分类尺度、支持向量机的参数进行研究,提高了遥感影像分类精度。张学敏[7]、马宇龙[8]、梁守真[9]、吕利利[10]、董连英[11]利用CART决策树分类法分别对病害松树、龙祥岛湿地、橡胶林、沙漠化土地、植被类型进行分类,提取效果较好。遥感影像可以实现大范围的松林监测,但受分辨率和时效性影响,难以做到实时监测和单株精准监测。张红梅[12]对近年来无人机遥感技术在松线虫病监测研究进行了总结,得出无人机遥感在松线虫病的监测上有巨大空间。近年来移动设备的日益更新,在监测方面也有很大的作用。

此次研究以卫星遥感监测为基础,利用无人机遥感监测和便携式移动设备进行验证,有效提高松材线虫病疫木提取的效率和精度。基于数据挖掘、数据融合、数据协同和数据同化等关键技术,获得更加准确数据支持的林业监测感知体系。

1 研究区域概况

东钱湖镇地处浙江鄞州东南,处于全国海岸线中段。区域内自然资源丰富,植被种类300余种,山地森林覆盖率92.4%。生态环境优美,湖面开阔,岸线曲折,四周群山环抱,森林苍郁;气候良好,属亚热带季风气候,全年温和湿润,雨量充沛,年平均气温15.4℃,面积145km2,规划控制面积230km2,人口4.49万,辖2个社区、4个居民区、36个行政村。

所选研究区域位于东钱湖正南方,面积为71km2,见图1,该研究区林地集中,多为马尾松林地,且该区域是东钱湖镇中的松材线虫病感染重灾区,具有代表性。因此,利用卫星遥感影像,通过面向对象的CART决策树方法进行遥感解译,对东钱湖旅游度假区松材线虫病发生区域的监测提供了科学依据。

2 卫星遥感影像分类

2.1 数据源

BJ-2号星座系统设计寿命7a,由3颗0.8m全色、3.2m多光谱的光学遥感卫星组成(蓝波段:0.44~0.51nm,绿波段:0.51~0.59nm,红波段:0.60~0.67nm,近红外波段:0.76~0.91nm),可提供覆盖全球、空间和时间分辨率俱佳的遥感卫星数据。此外,松材线虫病的的病发时间多发生在5—10月,尤其在10月发病最为明显,发病树木呈红色或红褐色,健康树木呈绿色,为了能把健康树木和发病树木分开,故以东钱湖镇2018年9月28日的BJ-2号影像为信息源进行研究,如图2所示的原始全色影像和高光谱影像。另外,将野外实际取样数据作为辅助数据,用于典型地物的样本选择和精度验证。

2.2 技术流程

对BJ-2号遥感影像进行预处理,处理过程包括辐射定标、正射校正、影像融合。接着对预处理的结果影像进行面向对象分割、构建特征指数、提取分类阈值、进行CART分类,提取病疫木。图3为完成预处理的遥感影像,图4为技术流程。

2.3 研究方法

2.3.1 面向对象分割

面向对象方法以同质性像元组成的“对象”为分类基础,其核心算法是影像分割[13]。在合理的分割尺度下得到的“对象”破碎化程度不一,分割尺度直接决定了分类结果的精度。本文使用eCognition软件进行遥感影像的分割。eCognition中有3种分割模式,分别是棋盘式分割、四叉树分割与多尺度分割,其中多尺度分割的效果最优[14]。多尺度分割可充分利用目标地物的光谱和形状、纹理和尺寸等空间信息,提高了分类的准确性和稳定性,使分类效率和分类精度得以兼顾,因此确定多尺度分割的参数尤为重要。本文以分割对象异质性最小、分割后对象与目标地物吻合度最高为依据,根据目标地物的影像特征,经多次实验确定:影像分割尺度选取为80,形状因子、紧致度因子分别选取为0.5,各波段权重为1。

2.3.2 特征指标选择

CART决策树是使用监督学习的方法,从1组无规律分布的复杂数据中寻找最佳分类体系,构建1个二分支模型,实现对数据的分类和预测。模型构建时,每1分裂节点的异质性下降程度作为该节点是否生成的判别准则,节点异质性越低,杂质含量就越少,该节点的分类精度越高[6];每个节点的特征参数选择尤为重要,特征参数作为分类属性用来整个影像的反演。本文研究区域遥感影像包含建筑物、道路、水系、耕地、植被等,特征参数的选择要充分考虑遥感影像的地物环境。本文最终目的是提取松木病疫木,即分类结果精确到林木植被即可。

基于以上考虑,在常见的遥感特征中,选择归一化水体指数(MNDWI)和归一化植被指数(NDVI)分别对水体、植被进行分类,选择30m高程DEM数据对耕地进行分类,选择BJ-2号影像的红绿波段比率对病疫木进行分类。特征指标选择充分考虑高分辨率遥感影像的光谱信息,结合各波段均值及标准差等多种特征参数进行决策树的构建。

2.3.3 决策树模型构建

基于对以上特征指标的分析结果,利用上述特征指标构建5层结构的决策树,采用基于决策树规则的面向对象的方法,逐层分类,提取松材线虫病病疫木信息,如图5所示。节点层0为总节点;节点层1,应用MNDWI通过设定阈值分离水体和非水体;节点层2,应用NDVI分离植被和非植被;节点层3,设定DEM阈值区分植被中的林地和其它林地;节点层4,基于BJ-2号影像的红绿波段比率、各波段均值及标准差提取松材线虫病病疫木对象。

2.4 分类结果与精度评价

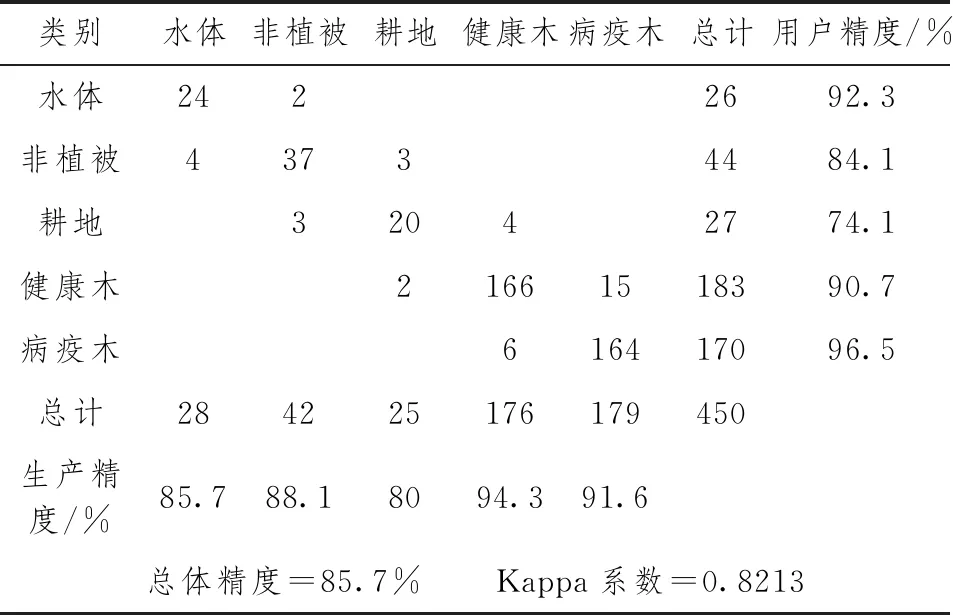

基于BJ-2号影像数据,采用面向对象的CART决策树分类方法,选择MNDWI、NDVI、DEM地形数据以及影像的红绿波段比率作为特征参数对试验区地物进行逐级区分,提取松材线虫病病疫木分布信息,结果如图6所示。从空间分布上看,病疫木提取结果和遥感影像的表现一致。根据野外调查点及使用ArcGIS生成的随机样本点作为检验样点(共450个),对分类结果进行精度评价,结果如表1所示。试验区总体分类精度为85.70%,Kappa系数为0.8213。病疫木验证样本共179个,正确分类的有164个;健康木验证样本176个,正确分类的有166个。这2种目标地物的生产精度都在91.6%以上,用户精度都在90.7%以上,分类精度符合要求。

考虑到检验样点代表的范围太小有局域性,为了更精确地评价提取结果,在结果图上随机选择100个病疫木样区作为检验样本,采用目视判读的方式对选择样本的病疫木提取精度进行评价。考虑到区域地物的破碎性,将每个样区大小设置为125×125像元(即100m×100m)。相比于点数据的精度评价结果,基于样区数据得到的病疫木信息提取精度有所降低,为80.2%。

表1 分类精度评价表

分析错分地类的地理位置分布,可看出错分的地类主要分布在地类的交界处和地物破碎处。在山坡地带,病疫木和健康木交错生长,无明显空间界限,且病疫木感染无规律,分布凌乱,不易分类;在平缓地带,多种人类活动导致土地的种类更加多样,地类混合的情况更为复杂,地类的提取精度也受到一定影响。但总体来说,面向对象的CART决策树分类提取松材线虫病疫木具有较高可行性。

3 结论与讨论

3.1 结论

在卫星遥感加无人机航空遥感加地面移动调查中,调查人员发现,松材线虫病灾害的区域大多数集中于山顶部分以及山林深处,无人机在调查验证过程中起到了关键作用。调查人员实地前往感染区域利用无人机对山顶树木进行飞行作业,根据实地调查验证结果以及无人机飞行得到的验证资料,对影像区域重新进行面向对象的CART决策树分类,分类结果如图7所示。

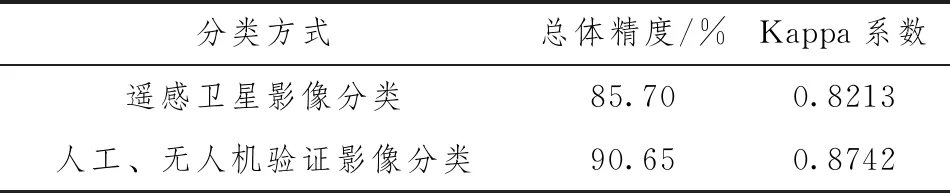

表2 精度对比表

从表2可以得出,利用无人机遥感影像和地面移动调查对卫星遥感监测的补充,能有效提高松材线虫病疫木提取的精度。遥感卫星、无人机和人工辅助3种技术相结合,实现了区域范围内松材线虫病病疫木的快速识别,准确率提升到90.65%,有利于防控指挥部门及时掌握各疫点疫情发生情况和风险程度,有效提高了松材线虫病防控工作和疫情评估的科学性,为进一步防止松材线虫病的扩散和蔓延提供科学的技术支持。

3.2 讨论

本研究利用0.8m空间分辨率的BJ-2号遥感影像,通过面向对象的CART决策树分类提取松材线虫病病疫木区域,后利用无人机和地面移动设备进行调查验证,将三者结合得到的数据进行综合分析,普查松材线虫病的时间缩短,所需人力物力等资源减少,预警时效性增强,并且可以实时监测预警松材线虫病虫害的发生地点、时间,在此基础上得出松材线虫病实际发生区域图,再将所有结果进行统计分析,得出松材线虫病普查预警相关材料和报告。