建筑与城市公共空间整合关系的理论探索

2021-05-27周庆华

周庆华,张 慧

(安徽建筑大学建筑与城市规划学院,安徽 合肥 230022)

0 引言

城市由不同功能的建筑、公共空间、街道、广场等多种元素组成,人们穿行于建筑和城市公共空间之间,所以,只有当建筑与城市中的其他元素整合在一起时,才能产生最大的效应。本文从城市空间使用者的角度出发,分析建筑与城市空间的整合关系,并提出改善城市公共空间关系的途径。

1 建筑设计参与城市公共空间设计的必要性

1.1 城市公共空间数量少、品质不高

相对于城市中的人口密度,城市中的公共空间严重不足。街道上人流较多,有充分的活力,但由于缺乏城市公共空间的设计而显得单调乏味。部分城市公共空间不仅数量缺乏,质量也不高,如城市中的绿化场地,只关注视觉上的美感,未充分考虑市民是否能合理地使用。

建筑之间的缝隙空间,因无人问津,通常成为城市中的无用空间;或者业主将其围合起来,使得城市中的行人无法到达。街道空间则成为宽阔的车行道路和狭窄的人行道路,缺少行人偶然性发生的活动场所(如休憩、闲聊等),城市中的公共空间严重缺失。

1.2 城市公共空间与建筑设计紧密相关

对于建筑设计而言,城市公共空间多产生于出入口退界、建筑限高等限制性条件领域。而城市设计则是弥补这一领域盲区的重要环节,但由于其理论的主流多为城市形态方面的设计,所以缺少城市公共空间与建筑之间的空间互动。

人们对城市公共空间的把握类似于对空间的认识,在建筑学领域对城市公共空间的把握就是城市设计。尽管城市设计的内容各异,但其本质上类似于建筑设计;城市设计可看成建筑设计在大尺度城市公共空间中的延伸。建筑师多以这些原则来评估建筑,缺乏对城市公共空间与建筑之间关系的评估。

2 建筑与城市公共空间整合关系的理论探索

城市公共空间在很多方面都让人联想到建筑空间。凯文·林奇曾说过:“城市和建筑一样,都是空间结构,而城市本身则需要一个更大、更长的过程来理解它”。关于建筑与城市公共空间的整合关系,主要有以下3个理论。

2.1 图底关系理论

“图底分析”是一种对城市空间结构分析的方式,我们将建筑作为实体、城市公共空间作为背景,单从一种图来看,其符合类似格式塔心理学中“图形与背景”的关系。这种分析方式起源于18世纪的诺利地图,也叫实-空分析。

1748年的罗马实-空地图分析中,诺利地图将建筑实体涂黑,剩余空间留白,可以看到,建筑物覆盖的密度明显大于外部城市空间,而广场空间则形成了某种完形,并且各个广场之间形成了一种空间连续,称之为“积极的空间”。诺利地图的外部空间是图像化的,具有与周围环境实体一气呵成的整体性质;而在现代城市空间概念中,建筑物是纯图像化的且独立的空间则是一种“非包容性的空间”。

2.2 城市建筑学

罗西认为城市的质量不取决于单纯的城市规模,而取决于城市中的实际建设和建筑单体。它与这种15世纪时期所特有的视城市为和谐宏观世界的城市模式合为一体。我国建筑师齐康也提出了“城市建筑”的主张,他提倡由外而内的建筑设计,认为建筑应当能够留出空间、创造空间。他的理论是把建筑与城市当成一种整体来思考,并且探索两者之间的辩证关系。

2.3 关联耦合

根据美国学者罗杰的观点,空间关联耦合的对象是城市中的每个要素之间形成的一种联系,旨在形成某种联系,为空间建立一种结构。在城市空间设计中,耦合分析途径主要是通过基地的主导力线,为设计提供一种空间基准,把建筑物与空间联系在一起,种种空间基准可以是一块条形基地,一条运动的方向流。

3 城市建筑设计构建城市公共空间的途径

以3个构建城市公共空间的实例,主要是通过建筑设计产生的且可以为未来公共空间的塑造提供借鉴。3个案例体现的公共空间生产方式主要有3种,即更替空间形式、重构空间结构与激发空间功能耦合。

3.1 波士顿市政厅对广场空间的形态更替

波士顿市政广场自1962年开始,经多次更新改造,形成了如今的空间格局。广场面积约6万m2,既是日常交通换乘的枢纽,也是平日里人们聚集休闲的空间(见图1)。

图1 波士顿市政广场对街道空间结构的重构

波士顿市政厅的建筑风格是粗野主义风格,表面采用素混凝土,下部为大跨度架空的立柱,上部为均匀的窗洞,尺度超常。建筑意象给人感觉冰冷严肃,并不被市民喜欢,然而其对广场空间的作用却是非常好的。广场改造之前,是一块硕大的梯形广场,空间单调乏味,而且太过宽阔,导致人们不愿驻足停留。市政厅的出现,打破了原空间形态,重新划分了广场空间,形成了新的空间。

由此,因为市政厅建筑的置入,重新划分了广场的空间形态,在图底关系分析中可以看出,原来硕大的不好使用的广场,变成了尺度亲切、便于人们不同使用功能的广场空间。正是由于广场形式的更替,带来了广场品质的提升。

3.2 卡朋特视觉艺术中心对街道空间结构的重新构筑

卡朋特视觉艺术中心(Carpenter Vision Center)处在开放式布局的哈佛大学校园中,位于昆西街与埃利克特街之间。原基地是停车场,两侧街道有4m的高差。

新建筑整个结构采用矩形规则柱网,平面采用不规则的形式,立面则采用简洁的方窗、弧形墙。交通及辅助空间位于平面中央,一条抬升的Z字形坡道将平面一分为二,连接了两侧街道空间,使得交通便利、视线通透。此外,建筑南侧底层架空,形成了公共通廊,有利于将南侧街道上的人流引入其中。

从城市空间的角度来看,艺术中心从两方面很好地实现了公共空间的营造。首先是Z字形坡道,从一侧街道连接到另一侧街道,在纵向上有效连接两侧空间,还解决了高差,使行人可以从一侧街道到达另一侧街道。其次是南侧架空的公共通廊,不仅可以作为公共停车处理,还能打开街道,引入街道上的人流,使空间更加公共。所以,柯布西耶利用了一座建筑就架构了一个城市公共空间系统,将原本封闭不好使用的空间变成了公共性很强的空间,将隔离城市街道的地块变成了城市街区中可通行的公共空间。

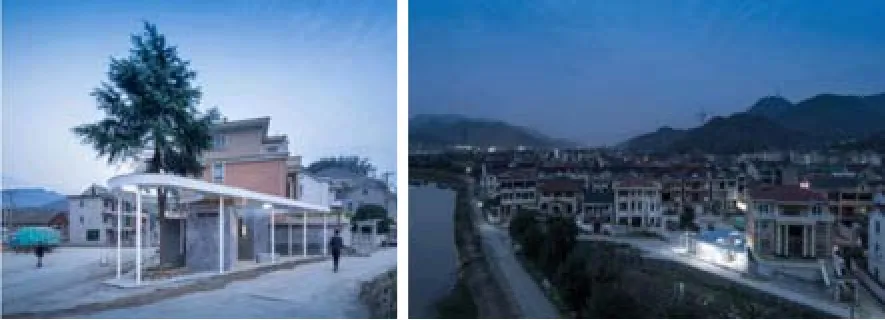

3.3 浙江三岔口的公厕为乡村街道空间提供更多公共活动的可能性

东山公厕位于浙江省杭州市萧山区的村落中,村落传统建筑消失、风格多样。公厕位于一个三角地,两侧车行交通,一侧紧邻住宅。

在使用功能上进行拆分,打破传统公厕封闭私密的平面布局。设计师将公厕的功能解构,使功能独立,变成独立的功能体块,并重新进行组合。重组之后,功能空间的可能性变得丰富,空间变成了一种交流的场所。

公厕的存在不仅实现了自身的使用价值,也激发了三岔路口空间的功能耦合效应。公厕发生的活动可分成3类:①必要性的使用活动,如如厕;②自发性的使用活动,如洗刷、休憩、闲聊;③社会性的临时交往。各种活动间相互耦合,通过公共空间的创造和使用功能的赋予,公厕为乡村街道和广场之间提供了场所和社会交往的发生器,广场与街道的空间被很好地激发(见图2)。这是建筑影响城市公共空间构筑的又一实例。

图2 山东公厕的街景及夜景

4 结语

基于城市设计视角的建筑设计理论和观念十分重要。其重要性可概括为以下3点。

1)建筑设计不仅建筑内部空间,也包含建筑与城市之间的外部公共空间。

2)建筑设计的一半责任还在于创造城市公共空间,建筑设计师是城市设计的重要实施者。

3)建筑设计应把城市公共空间的被动预留转化成主动设计。