包容性视角下街道空间适老化改造策略

2021-05-27重庆大学建筑城规学院李岱珍

文/重庆大学建筑城规学院 李岱珍

0 引言

自2000年进入老龄化社会以来,我国人口老龄化进程要明显快于很多中低收入和高收入国家[1]。2019年末,我国60岁及以上老年人口已达25388万,其中65岁以上老年人口17603万,占总人口的12.6%[2-3]。老龄化问题已成为我国社会经济发展面临的巨大挑战,也加大了政策干预和采取有效环境支持行动的迫切性。

1 街道空间的包容性内涵

户外活动体验不佳的人群会陷入身体状况不佳、社交活动减少及总体生活质量下降的困境,而精心设计的户外空间可改善经常使用这些空间的人的长期健康和福祉[4]。而SPINNEY JE等[5]指出户外出行可带来心理、生理、社交等层面的正向效益。《中国老龄化与健康国家评估报告》指出:行为、社会和环境等因素对老年人生活质量的影响达70%,对于老年人健康状况的改善举措应当关注其广泛的社会和生活环境。因此,构建“支持性环境”与老年人健康和福祉息息相关。而城市街道空间作为最主要的城市公共空间,承载了大量老年群体的生活场景,是构建支持性环境的重要部分,包容性街道空间建设势在必行。

由亚洲开发银行提出的“包容性增长”概念强调发展经济成果惠及更多普通大众,倡导机会平等增长。“包容性创新”提出“创新人人有责”,鼓励有利于低收入者需求的创新活动。以“包容性增长”为理念基础的“包容性发展”,从经济领域转到非经济领域,呼吁发展主体机会均等和发展利益共享[6]。而设计领域的包容性提倡通过降低对用户使用能力的要求,从失能者的角度进行产品设计,以期惠及更多的使用对象,并达成帮助失能者融入主流社会群体的目标[7-8]。包容性在不同领域有着不同的诠释,但其内核是一致的,即体现公平正义,尊重差异,以人为本。包容性视角下的街道空间也应当具有相同的价值取向。

1.1 公平正义:关怀弱势群体的资源再分配

包容性街道空间应当保障弱势群体享有均等的公共空间资源[9]。街道空间的资源分配不均主要体现在人车矛盾、老年人群和其他使用者2个方面。

长期以来提倡车本位的城市交通建设方式,使城市步行空间被一再压缩,城市步行系统被割裂,步行连续性遭到破坏。机动车的增长导致机动化交通问题凸显,故其被赋予更多的规划关注,带来更突出的空间分配失衡——以道路拓宽和供应匹配解决机动交通的拥堵问题,只会导致所谓“诱发交通需求现象”,不仅无法解决交通拥堵问题,而且会造成步行空间的一味让渡,加重城市空间资源分配不均。

随着生理年龄的增加,老年群体无可避免地需要一些支持性生活条件应对其感受到的身体、精神和社会变化,而城市设计的目标使用对象更多关注中青年群体,实体环境中的支持性建设匮乏。环境的“不包容”限制了老年人行动,在某种程度上进一步降低了老年人合理享受、使用城市公共空间资源的能力,导致空间资源分配失衡。街道空间的适老性设计要求从包容性的视角出发,响应使用群体的需求和能力底线阈值,有效帮助老年人独立地参与社会生活,实现资源向弱势群体倾斜和再分配,保障弱势群体利益,帮助老年人群在社会生活中获得参与、互动、共享的平等机会,体现包容性中公平正义的价值取向。

1.2 尊重差异:提供多种选择的开放共享

包容性视角的街道空间适老化改造不应强调使用者便利与“特殊性”,而应承认多样性,尊重差异,以期创造一种共享的多样性及提供多种选择的灵活性。这种以开放共享为价值取向的街道空间,可包容更大范围的使用对象和活动类型;非“特殊化”的设计可缓和并消除排斥,帮助老年群体及其他使用者建立空间上的“归属感”。事实上,个体特征在与社会特征交互过程中,各年龄阶层均可能出现不同程度和类型的能力缺失,因此从老龄人群视角出发的街道空间设计事实上可惠及所有街道空间使用者。

1.3 以人为本:情感兼容的规划响应

包容性的价值取向要求始终将人放在核心位置,充分考虑人的生理和心理需求。街道空间作为城市重要的功能活动空间,不仅是满足使用功能的单纯物质空间,更是承载居民动态生活和情感寄托的精神场所。包容性街道空间适老化设计应从人的生理和心理层面出发,在建立功能完善物质空间的同时,也应当构建响应各使用群体的文化、社交及情感诉求的场所。而以人为本的实现更要求从人的生理尺度体察街道空间,进行细节深入的空间设计。

2 老年人出行困境与诉求

2.1 出行特征

我国老年人群的出行特征如表1所示。分析其出行特征可帮助我们解读老年人群在城市街道空间中的出行困境和需求,以更好地指导街道空间的包容性建设。老年人群出行特征对街道空间的包容性建设有以下启示:①生存型向生活型转变的出行趋势意味着老年人的出行目的地从工作单位转变为超市、医院、银行等服务性设施,以及公园、活动中心等娱乐设施,因此街道空间中的生活服务设施匹配和服务范围在适老化建设中应当得到合理关注;②以步行和公共交通为主的出行方式,强调步行空间无阻碍及与公共交通衔接对于老年人出行的重要性;③出行时间集中在白天高峰时段,既与老年人的生活及社交方式有关,又因街区建设无法给老年人群提供夜间出行的安全性保障,如照明系统不足、道路维护失当等。

表1 我国老年人群出行特征及发展趋势

2.2 出行困境

我国老年人出行率随着年龄的增长急速下降,远低于欧美国家的老年人出行率,而老年群体的出行愿望并未随年龄的增长而减少,侧面说明我国街道空间环境对于老年群体的“不包容”,进一步加剧了老年群体的出行困境,表现如下。

1)路径本身 车行优先的建设原则导致人行道宽度压缩;过于宽阔的马路及繁忙的交通增加老年人群穿越十字路口的危险;人行对于车行的让渡,如地下通道和人行天桥,增加老年人群通行负担;无障碍设施建设的实施普及度较差等。

2)路径配置 道路设施不完善;标识系统不明晰;空间品质不佳等。

3 包容性视角下街道空间的适老化改造策略

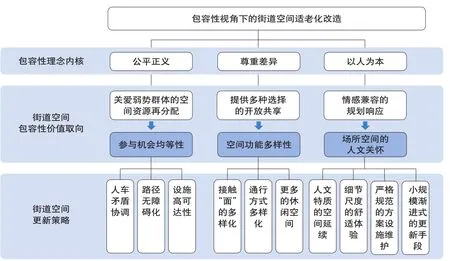

包容性视角下街道空间的适老化改造策略架构如图1所示。

图1 包容性视角下的街道空间适老化改造策略架构

3.1 参与机会的均等性

3.1.1 人行优先的人车矛盾协调

包容性的街道空间规划并不是“反小汽车”的,而是提倡不同交通方式的空间资源分配平衡和不同使用群体的空间参与机会平等,是“兼顾车行的步行环境优化”。具体措施如下。

1)交通路口包容性设计 除出于场地限制或交通、安全考虑,一般情况下在所有路口均应设置地面层的人行横道,尽量避免采用人行天桥或地下通道;必须提供人行信号灯,建议采用可控信号灯或智能化路口,并提供听觉和视觉的同步过街信号,帮助老年人安全高效过街;路口应提供缘石坡道方便个人行走辅助设施通行,同时铺设均匀的盲道引路砖以提示视障人群;应视过街距离长短,考虑设置道路中间的等候区或采用两级交叉路口交错穿越方式分隔过街步行距离;在必须采用立体过街设施情况下,应提供具有双侧扶手的楼梯或徐缓坡道,考虑增设自动扶梯等辅助措施。

2)人行道最低宽度限制与交通稳静化措施 人行道最低宽度限制以2个轮椅相向而行作为要素参考,人行道宽度最低标准为1.8m。城市街道空间的人行道宽度应尽可能满足最低限度标准,在观测或预计有大量人流量的地点,人行道宽度要求应大于该标准。由于空间或其他要素限制导致人行道过于狭窄时,可能会出现人车混行情况,此时可采用交通稳静化措施控制车辆速度,保障行人安全。

3)分隔步行道与自行车道 分隔步行道和自行车道可将行人和自行车出行者分开,最大程度减少冲突。在必须并行情况下,应将自行车道设置于靠近机动化交通的外侧,保证速度等级的合理过渡,并通过在人行道和自行车道之间设置绿化带或让二者处于不同水平面以达到分隔目的。

3.1.2 路径无障碍化

1)完善路径无障碍设施 无障碍设施是失能老年群体和残障人士出行的重要保障,包容性的街道空间应具有系统且连接性良好的盲道及可供轮椅通行的无障碍路径。设计阶段应做好规划协调,保障各专项规划对应统一,合理规划无障碍设施路径,避免由于规划不协调产生设施占道;实施阶段应与周边环境进行合理协调,保障无障碍路径便捷性,同时保证施工严格规范;定期排查无障碍设施被占道和盲道引路砖的受损情况,及时进行调整和维护。

2)充足的照明设施 充足的照明可帮助街道使用者尤其是老年群体提升对路径状况和路径变化的判断力,帮助其识别路径障碍物、地面坑洞及其他使用者的位置和速度以规避危险。街道空间应遵循严格的照明规范,照顾老年群体对于光环境的需求,重点保障社区路径的适宜照明环境,提供安全的夜间通行环境。

3)明确易懂的道路指标设施 道路指标系统是提升街道易读性的重要措施,合理明晰的指标能帮助老年人明确自身位置和目的地方向。在设计时应充分考虑老年人的认知能力和习惯,对指标中的符号、字体、字号、颜色,以及指标材质和固定位置均应有明确具体的要求。

3.1.3 设施高可达性

路径可达性与交通节点和公共服务设施的服务范围、设施的连接度以及设施内部的无障碍化有关。规划时应当更多依据老年人活动半径调整设施服务范围和位置,防止供需错配;公共设施应易于寻找、标识清楚且配备必要的无障碍设施。

3.2 空间功能的多样性

1)接触面多样化 街道空间的“接触面多样化”,实际上是基于土地混合使用的户外社交空间优化,包容性的街道空间应当具备综合多样的物质空间和功能以兼容各类型人群的不同活动,营造接触“面”的多样化[10]。通过增加不同出行目的老年群体在空间中的接触,刺激更多自发性活动和社会活动的产生,而对于其他群体在街道中活动的兼容可带来人群活动的融合碰撞,提升街道空间活力。

2)通行方式多样化 通行方式多样包括3个层次的内容:①增强对老年驾驶员的街道包容性,是老年人自驾出行需求上升的必然要求,也是提供多元化交通选择的重要策略,具体措施包括提供老年人专用停车位等;②提供舒适距离内的可替代路线,即避开主干道的安静人行道;③保障个人出行辅助设备的通行便利。

3)更多的休闲空间 更多高质量休闲空间可延长老年群体在户外的活动时长,增加自发性活动产生的可能。主要措施包括:构建串联更多公园和景点的步行网络;增加更多的城市内部休闲空间,通过优化土地使用,充分利用闲置地区(如铁路高架桥下的空置空间);完善现有休闲空间的环境设施(座椅、照明、公共卫生间),提升环境品质。

3.3 场所空间的人文关怀

1)人文特质的空间延续 城市空间的快速发展和覆盖,湮没了街道空间理应具备的人文特质。考虑到老年群体对于地方认同感的强烈需求,在包容性空间建设中,应当保留老年人活动频繁且集中的场所,根据环境条件对其进行适当的改造优化;同时应注意对空间文化特征和元素符号的延续,如当地形式及材料的使用,可帮助老年群体建立对空间的熟悉感和情感连结。

2)细节尺度的舒适体验 在空间中活动体验的舒适度往往取决于空间的细节。包容性的街道空间要求从无障碍设施到城市家具设计和布置的细致具体考虑。以座椅为例:以木制等隔热材料制成的带扶手座椅对老年人的迎合度更高;100~125m的设置间隔,也更适应老年人的步行耐力,出于安全舒适考虑,座椅应与交通路口和车行道保持合理距离。

3)严格规范的建设方案实施和后期维护 空间建设施工不规范不仅影响城市环境美观,也不利于步行体验的舒适度和安全性。严格规范的建设方案实施,包括细节具体的实施方案、严格的实施过程监督及高标准的工程验收,是包容性街道建设质量的重要保障。而对于街道空间各要素,包括街道的人行道表面、家具、绿化的定期维护也必不可少。

4)小规模渐进式更新手段 街道空间的小规模渐进式更新体现了对老年群体的规划关怀。熟悉、可理解的空间环境对于老年人群辨别空间方位、获得安全感和空间归属感十分重要。过于激烈的环境要素变化,可能会导致老年人尤其是认知症患者的不适应,影响其对空间的认知度。

4 不足与展望

我国60岁及以上的老年人多数生活在农村地区而不是城市,人口流动导致农村地区经历了更快速的老龄化,因此街道空间适老化应当普及到城市之外更多的乡镇地区,保障农村地区老年人也能够有效参与到街道生活。

笔者认为,针对老年人群的包容性街道设计是包容性街道的一部分,不应自成体系,而应与其他视角的包容性统一协调。对于协调过程中无可避免的矛盾和冲突,应当在包容性的核心价值基准下,根据不同情况进行取舍。山地城市由于其地形特殊性,包容性建设方面的矛盾冲突更突出,也更应当正视这种特殊性为弱势群体带来的弊端,尽最大可能为其创造更好的生活环境。