“课程思政”“专业思政”“学科思政”的逻辑关系研究

2021-05-21张峰王琦张玲娜尹夏楠

张峰 王琦 张玲娜 尹夏楠

[摘 要] 摘要在梳理高等院校思政政策和理论脉络的基础上,借助中国知网数据,分析教育学界对“思政”的研究进展。探讨“课程思政”“专业思政”“学科思政”在教育理论和思政实践层面的逻辑关系,并在北京联合大学实践案例基础上,提出“价值引领,一个堡垒、双轮驱动、三项基本功”的“1+3”建设模型。

[关键词] 关键词课程思政;专业思政;学科思政

[中图分类号] 中图分类号G 641[文献标志码] A[文章编号] 10050310(2021)02002706

Research on Logical Relationship among

“Ideological and Political Education through All Curricula, All Majors and Disciplines”: Data and Results from CNKI

Zhang Feng1,Wang Qi2,Zhang Lingna2,Yin Xia nan2

(1. College of Applied Science and Technology,Beijing Union University,Beijing 100012,China;2. Management College,Beijing Union University,Beijing 100101,China)

Abstract: 摘要Based on data from CNKI, this paper presents the progress of research on the policy and theory of ideological and political education. It also discusses the relationship among “ideological and political education through all curricula, all majors and disciplines” in terms of educational theory and ideological and political practice, and puts forward the “1+3” model of “value guidance, one castle, twowheel drive and three basic skills” depending on the practical case of Beijing Union University.

Keywords: 关键词Ideological and political education through all curricula; Ideological and political education through all majors; Ideological and political education through disciplines

1 高校思政政策理论梳理

讨论“课程思政”“专业思政”“学科思政”的逻辑关系是从理论上厘清思政教育体系的关键之所在。学科是科学划分研究领域的标准,有其独立的知识体系表现,又与课程和专业相互关联,都嵌入在高校思想政治教育理论框架之中。因此,梳理思政建设的政策背景和发展脉络有利于从宏观上把握其概念内涵,构建思政教育的生态系统。

1.1 高校思政政策体系发展的3个阶段

党的十八大以来,根据提出、谋划、实践与理论并行3个层次,高校思政政策体系的构建可以分为3个阶段。

1) 萌芽阶段(2012—2014年)。2012年,党的十八大报告中明确提出“把立德树人作为教育的根本任务”,“课程思政”的理论萌芽便由此破土而出。

2) 整体谋划阶段(2015—2017年)。2015年9月,中宣部和教育部联合发布了《普通高校思想政治理论课建设体系创新计划》,其中强调了“以教材体系、人才体系、教学体系建设为核心,以学科支撑体系、综合评价体系、条件保障体系建设为关键”的要求。2016年,在全国高校思想政治工作会议上,“所有课堂都有育人功能,不能把思想政治工作只当作思想政治理论课的事,其他各门课要守好一段渠、种好责任田”的论断被提出,顶层设计使得很多高校开始在各类课程中启动思政教育。2017年,党的十九大报告中再次重申了立德树人

的重要性以及“课程思政”的思路。“课程思政”的理论不断夯实,高校思想政治理论课建设体系不断完善。

3) 纲领制定阶段(2018年至今)。实践与理论并行,2018年5月、2019年4月、2019年8月,教育部分別发布了《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》《普通高等学校思想政治理论课教师队伍培养规划(2019—2023年)》《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》等若干重要文件。这些文件是基于北京大学师生座谈会、全国教育大会、学校思想政治理论课教师座谈会等多次讨论和提炼的成果。2020年5月,纲领性文件《高等学校课程思政建设指导纲要》出炉,意味着思政教育从此有了指南,“把思想政治教育贯穿人才培养体系,全面推进高校课程思政建设,发挥好每门课程的育人作用,提高高校人才培养质量”已经成为各个高校和每位教师的责任与义务。在此期间,有学者提出“学校要有氛围、学院要有特色、专业要有特点、课程要有品牌、讲授要有风格、教师要有榜样、成果要有固化”[12]的具体行动方案,并在很多高校得到有效落实。

1.2 近3年思政研究成果总览

在实践摸索和反复探讨过程中,思政理念不断深化,立德树人已经成为系统工程[3],从思政课堂伸展到所有课程,从单向切入转向全员、全过程、全方位育人[4]。文件表述发生了变化,但有关教育学基本规律的阐释始终如一,特别是“学科思政”自始至终被视为思政体系的重点。例如,在《普通高校思想政治理论课建设体系创新计划》中,“学科支撑体系”被视为三大关键点之一。除此之外,2018年5月,习近平总书记

在北京大学师生座谈会上提出,“人才培养体系涉及学科体系、教学体系、教材体系、管理体系等,而贯通其中的是思想政治工作体系”[1],学科体系被列为人才培养体系中的重要内容之一。在此基础之上,很多学者对“课程思政”“专业思政”进行了大量探讨,研究最多的是育人理念创新[56]、传统文化嵌入[7]、思政教师队伍建设[89]、课程内容改革[1011]等内容。

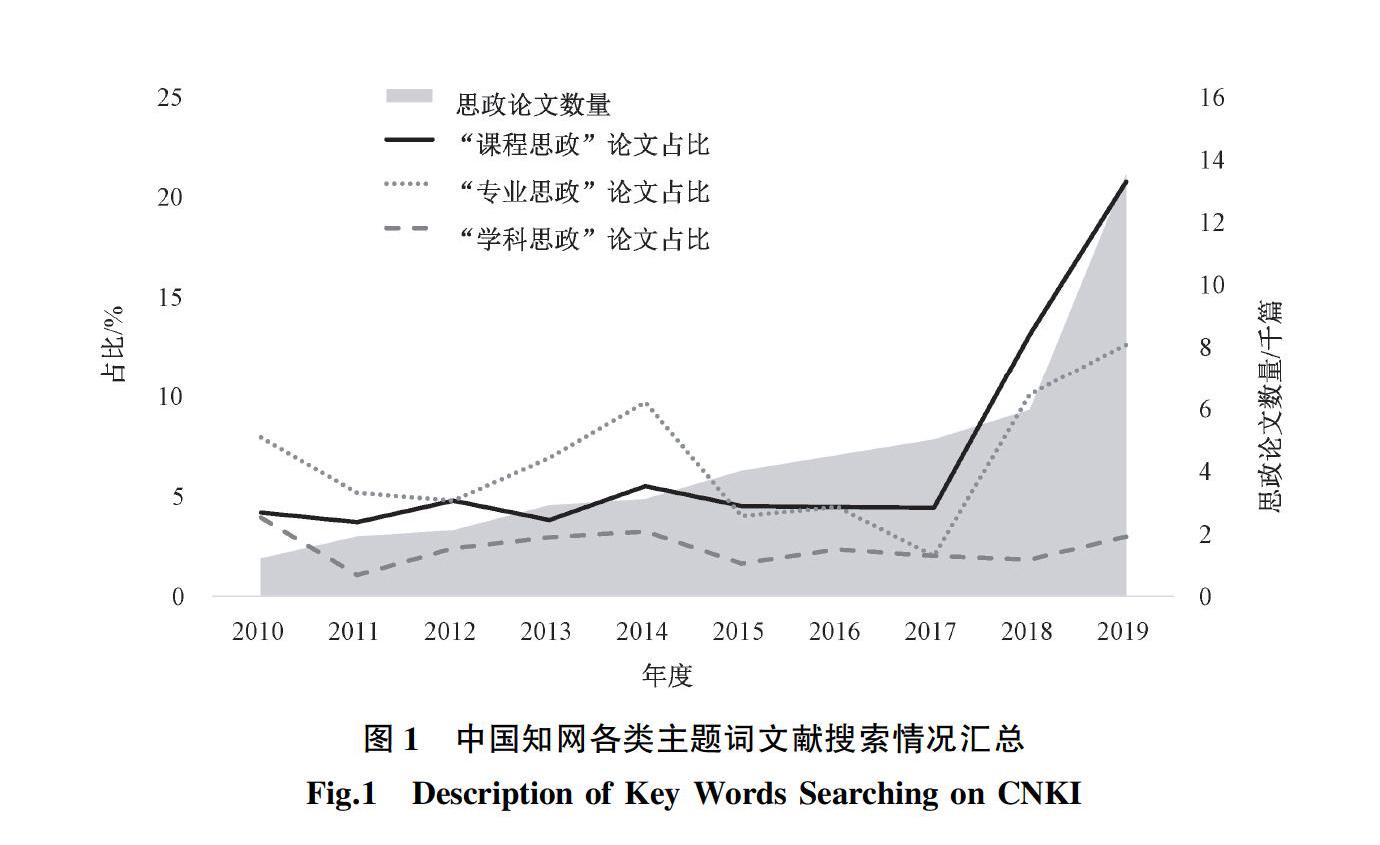

与政治理论不同的是,教育学界关于学科的研究已经非常充分,但对“学科思政”的研究却明显不足。根据教育学理论[12],教材是介质,学生是对象,教学模式是运转机制,则文件中阐释的“教材体系、人才体系、教学体系”就构成了“课程思政”的生态系统。价值引领带动学术研究,在中国知网中以“思政”为主题词,搜索2010—2019年间的文献,可获得约4.4万篇文章。其中,“课程思政”相关论文累计发文量最高,超过4 600篇,占比为10.6%。2019年,思政相关论文呈现爆发式增长,全年发文量超过1.3万篇,“课程思政”发文量占比更是达到20.7%。课程建设是专业建设的基础,二者密切相关,“专业思政”的发文量也相对较高,2010—2019年累计发文量超过3 500篇,占比为8.0%。同样,在2019年,“专业思政”发文量达到顶峰,为1 700篇。

然而,“学科思政”与“课程思政”“专业思政”相比,其论文发文量波动趋势有很大差异,各类主题词文献搜索情况如图1所示。从数据结果上看,这种差异从2018年开始。2017年,“课程思政”“专业思政”“学科思政”相关论文的发文量占思政论文发文总量的比均不足5%,且三者差异不大。2018年,三类论文的发文量占思政论文发文总量的比分别为13.1%、10.1%和1.8%。2019年,这一指标差距继续拉大。数据表明,对“学科思政”进行系统研究的文献较少,且研究“课程思政”“专业思政”“学科思政”关系的文献少之又少,这与教育学理论研究的逻辑是不匹配的。因此,有必要在进一步挖掘“学科思政”内涵的基础上,厘清“课程思政”“专业思政”“学科思政”的关系,完善高校思想政治教育理论框架。鉴于此,本文尝试给出科学合理的补充。

2 “学科思政”的内涵及其与“专业思政”“课程思政”的关系

2.1 “学科思政”的定义

本文认为,“学科思政”是基于某一个独立的知识体系,将思想政治理论融入学科体系建设,并形成协同效应,把立德树人作为指导学生进行知识获取、科学研究、实践探索过程中的根本任务的一种综合教育理念。

之所以给出这样的定义,一方面源于现有学者的研究基础。不同学者对“学科思政”的界定不盡相同,但大致可以分为两类,一类从“思政”和“学科”融合的角度进行定义,认为“学科思政”是“三全育人”的第二个层次,即在各个学科的教学中渗透思想政治教育,挖掘各学科的思想政治教育元素;一类从学科建设的视角出发,认为“学科思政”是搭建以马克思主义理论学科为核心,涵盖哲学、社会学及相关学科在内的马克思主义学科群的过程[13]。

另一方面,除了根据已有学者的研究,将思政元素融合、学科建设的理念纳入其中,本文还考虑到3个基于教育实践的原因。首先,根据国家标准(GB/T 3745—92)的定义,学科是相对独立的知识体系,有其具体的研究对象、理论体系和研究方法,从学术分类的视角定义学科是高等教育界常用的做法。其次,在实践中,高等教育机构通常将学科分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术等13个门类,中国普通高校专业主要按学科门类划分。最后,随着计算机、大数据、人工智能等新技术的出现,学科交叉、学科融合成为发展趋势,除了某个学科下设若干专业或者一个学科就是一个专业的模式之外,某个专业配以若干个学科支撑的情况将会越来越多。

2.2 “学科思政”与“专业思政”“课程思政”的联系

从上述3个原因来看,“学科思政”与“专业思政”“课程思政”既有联系也有区别,其联系主要有以下4个方面。

第一,“课程思政”“专业思政”“学科思政”都是落实

立德树人的战略举措。从本质上讲,在已有的价值塑造、知识传授、能力培养“三位一体”的高校人才培养目标中[14],“课程思政”“专业思政”“学科思政”都体现了价值塑造的重要性。正确的世界观、人生观和价值观是知识创新和能力提升的基础,不仅影响受教育者未来的职业发展和生活幸福感,而且影响甚至决定着国家的长治久安。这与教育学中经常提及的“德育”是一脉相承的,但是这里强调的“德育”更加具体化、更具操作性、更有时代性,在强调爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体这一主线基础上,还具体明确了政治认同、家国情怀、文化修养、宪法法治意识、道德修养、职业理想等内容。

第二,“课程思政”“专业思政”“学科思政”都强调了教育的融合性。一是价值塑造与知识传授、能力培养的协同与融合。改变原来思想政治课和专业课分类实施、德育智育独立开展的现状,把专业教育与思想政治教育紧密融合,借力协同效应实现多维度下的一体化推进,即德育和智育的融合。二是课程目标、课程内容、课程结构和课程评价4要素与学科发展新理念的融合。当学科发展融入思政思维之后,基于该学科知识的课程4要素的设计就会面临融合、协调和匹配的问题,包括显性知识和隐性知识融合的问题,课程内容与思政元素融合的问题,课程结构和学科交叉、科目搭配的问题,课程评价中增加“教师教学过程的价值引领是否到位”“学生的价值塑造是否成功”的问题。

第三,“专业思政”是“课程思政”的创新组织形式,“学科思政”是“专业思政”的依据。一方面,“专业是课程的一种组织形式”[15],课程有序、科学地组合形成了不同的专业,《国际教育标准分类》则直接将专业称为“课程计划”。因此,“专业思政”是融合了思政元素的课程的一种教育组织形式,而且这种组织形式是以教育学基本规律为出发点的创新。另一方面,根据《实用教育大词典》的定义:“专业是高等学校或中等专业学校根据社会分工、经济和社会发展需要以及学科的发展和分类情况而划分的门类。”因此,学科是专业的基础,在“专业思政”的过程中,既要考虑“学科思政”的科学性,又要考虑社会用人的适用性,按照专业培养目标和培养要求,要从系列学科门类中选择一个或多个学科作为专业主干学科。学科的思政特色越鲜明,“专业思政”的特色也就越突出。

第四,“课程思政”是“学科思政”和“专业思政”的落脚点。显然,学科和专业的结合是通过课程的设置和课程内容的选择来体现的,学科为专业提供用于教学的知识,专业承担人才培养的任务,

高校要从学科知识中选择适应专业要求、符合科学认知规律的课程,所以“学科思政”和“专业思政”的最终落脚点是“课程思政”。

总之,“课程思政”“专业思政”“学科思政”构成了高校价值塑造体系的核心,三者相互联系,缺一不可。只有将三者统一起来,才能更好地贯彻全员、全过程、全方位育人的思想。

2.3 “学科思政”与“专业思政”“课程思政”的区别

“学科思政”与“专业思政”“课程思政”各有侧重、互有区别,只有厘清其区别才不会造成概念混淆、思路混乱的问题。具体而言,其区别主要有以下两点。

第一,“课程思政”“学科思政”和“专业思政”的功能有差异,“课程思政”侧重育人实践,“学科思政”侧重育人支撑,“专业思政”侧重育人引领。“三全育人”的思想在“课程思政”“专业思政”“学科思政”中均有体现,但如果从教育学理论的本源去理解则能更清晰地区分其细微差异。有学者在2013年就提出了院校课程体系设计要“以专业为导向,以学科为支撑,依据业界对应用型本科层次人才的知识、能力和素质要求构架课程体系”的基本观点[13]。在“三全育人”生态系统中,教育学基本规律依然适用,“专业导向”对应“专业思政”的育人引领功能,高等院校在专业定位、培养目标、培养方案的制定和设计过程中,如何做到明确“专业思政”的目标,让进入高校的每位青年都成为不同社会分工需要下兼备职业道德、人文素养、专业知识的人才,这是高校“专业思政”要解决的问题。“学科支撑”与“学科思政”对应,有了学科的支撑,教师才能带领学生在某一领域进行知识发现和创新,并在这一过程中以润物无声的方式渗透思政目标,以创造出符合人类道义和国家法规、满足国家和人民需要的科研成果。育人实践体现在课堂,如果拓展上述学者的观点,把“业界对应用型本科层次人才的知识、能力和素质要求”的依据换成各类院校的实践育人要求,进一步将“全过程育人”的思想纳入课堂之中,“课程思政”的“实践”功能也就突显出来了。

第二,“课程思政”的重点工作在于挖掘思政元素,“学科思政”和“专业思政”的重点工作在于设定思政目标。深入分析文件不难发现,若要形成思政长效机制,需要课程、专业、学科多维度发力,仅仅关注“课程思政”是不够的。教育部《關于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出,高校要“形成教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人长效机制”。这意味着以挖掘思政元素为起点,增加教学内容、改变教学方法、改编教材、革新实验设计等一系列围绕课程的思政活动还不够。因为这些活动可能在一定程度上实现了教书育人、科研育人、实践育人,但难以真正实现管理育人、服务育人、文化育人、组织育人。只有在学科和专业设定科学研究目标、人才培养目标、社会服务目标伊始就考虑思政问题,并在计划和制定过程中嵌入思政目标,才可能进一步实现上述文件中所提出的长效机制。

2.4 处理三者关系要避免的错误认识

基于以上分析,在建设思政体系的过程中要避免以下错误认识。第一,不能认为“课程思政”“专业思政”和“学科思政”是独立、无相关性的。三者是集成整合和有效协同的系统,而且贯穿其中的思政内容是动态发展和与时俱进的。全员、全过程、全方位育人思想是通过“学科思政”“专业思政”统一起来,且最终落脚到每一堂课的。第二,不能将“专业思政”和“学科思政”混淆,认为二者可以互相替代的观点是不正确的。按照“跨学科、复合型人才培养”的现代教育理念,不同学科不仅要实现在自身发展意义上的交叉,还要实现在教学功能上的交叉。学科作为有自身逻辑规律、稳定发展的知识体系,既有必要推进其本领域科研和人才培养工作,也有必要配合社会不同领域和岗位的专门人才需求去完成专业组织体系整合。因此,“学科思政”肩负着双重责任,为学科团队搭建思政平台,为专业组织提供思政基础。第三,认为做好了“课程思政”即完成了“学科思政”和“专业思政”的观点也是不正确的。“课程思政”是散落在专业和非专业课程中的,因此它是可以被任课教师所掌控、与具体知识点相结合的,但是如果没有学科或者专业带头人的组织与管理,散落的“课程思政”难以整合在一起并起到协同和融合效应,甚至

有可能会发生思政偏差和错误的价值塑造与引导。

3 高校思政建设的路径分析

当前,很多高校已经探索出具体的“课程思政”建设模式。但是,基于“学科思政”的内涵以及“课程思政”“学科思政”“专业思政”的逻辑关系的系统性思政建设路径还不是特别清晰。本文基于北京联合大学管理学院“学科思政”“专业思政”“课程思政”一体化建设的实践,探索出“价值引领,一个堡垒、双轮驱动、三项基本功”的“1+3”思政建设模式,即以立德树人为根本任务,

建设以学科为依托的知识堡垒,形成双轮驱动下的专业发展路线,苦练三项教学基本功。在这个模式中,价值引领是前提,学科支撑是基础,专业导向是标准,课程落地是结果。

3.1 肩负根本任务——立德树人

立德树人是高校及其所有教师肩负的根本任

务,高校要以立德树人为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程。一是明确立德树人的主要责任人是教师。高校要坚持培养高素质、专业化的“学科思政”教师队伍,积极为这支队伍的成长发展搭建平台、创造条件;充分发挥学科带头人或专业带头人的示范作用,形成雁阵效应,以更好地实现教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人及组织育人长效机制。二是明确立德树人的任务是一项立体工程。高校要把立德树人的根本任务和学科发展目标、专业人才培养目标、课程建设目标相融合,把立德树人的根本任务和现代教学方法以及信息技术相融合。三是明确立德树人的工作是具有动态性的。

3.2 建设一个知识堡垒——注重学科内涵发展和规范化建设

学科作为传统的知识体系分类标准和专业目标设定依据,“学科思政”是确保思政教育决策得到有效贯彻落实的基础。高校要采取有力措施强基固本,需要适应新的发展形势,不断探索加强学科团队的规范化建设,更好地发挥学科的知识堡垒作用。具体而言,从规范人员、行政和流程管理开始,做到学科发展有科学标准,对学科发展前沿导向、团队成员学习培训、各类人才培养规范等做出详细规定,做到学术跟前沿、团队有目标;对具体思政工作设定标准,规范其具体内容,做到工作有标准、内容重规范。具体措施包括:“头雁孵化”行动,如组织优秀教师讲解思政技巧;专题专项调研行动,如以学科为依托,组织团队之间研讨思政融合学科的问题等。

3.3 形成双轮驱动路线——兼顾社会专业需求和学科发展规律

高等学校在思政建设过程中,要紧紧围绕高校的基本职能,以社会科技变革为契机,适应社会对新专业的发展需求,升级学科知识内容,助力专业发展,构建符合社会专业需求和学科发展规律的双轮驱动模式,实现专业协调发展。在具体实施过程中,搭建纵向到底的组织体系。在专业层面,实行专业主任负责制,党支部书记挂帅,主抓“专业思政”建设,形成以专业为分类模型的党群活动阵地。在学科层面,按照学科“思政”统筹、服务所有教师“思政”育人、延续传统学科“思政”嵌入、关注交叉领域教师“思政”创新的路径,让学科管理和服务有章可循、有规可依。

3.4 苦练“三项基本功”——挖掘、有机融入、教育者先受教育

“课程思政”作为“学科思政”和“专业思政”的落脚点,应继续加强全员教师的“三项基本功”训练。针对教师在“三项基本功”训练中遇到的难题,可搭建3个训练营。在第一训练营和第二训练营完成教育者先受教育、挖掘思政元素的教师学习过程,在第三训练营完成融入思政元素的教学过程。具体而言,在第一训练营,引导教师按照“以德立身、以德立学、以德施教”的原则修炼第三项基本功;努力提高教育者素质,转变教育方法,坚持以党的创新理论为引领,有的放矢地开展思想政治教育工作。例如,每位专业教师都根据学校

思想政治教育的总目标,结合课程情况,提炼和概括本门课程的思政关键词。在第二训练营,把“广泛学习、纵深挖掘、创新探索”的策略引入课程体系、实训室建设及产教学赛当中;聘请校内外专家讲授“课程思政”的设计、教师的思政素养和思政教育能力、“课程思政”评价、“课程思政”与思政理论课程的关系等问题。教师通过学习反馈将经验引入各自课程,实现创新探索。在第三训练营,按照政治、育人、文化“三一致”的原则,重点解决政治方向、育人方向的一致及文化认同的统一性问题;嵌入OBE理念,融合现代教育方法,深入开展项目教学、模拟教学、案例教学、翻转课堂等新型课堂教学方式,真正体现“教、学、做、测、评”合一思政的特色。

[参考文献]

参考文献内容

[1] 韩宪洲.以课程思政推动立德树人的实践创新[J].中国高等教育,2019(23):12-14.

[2] 韩宪洲.论课程思政建設中的几个基本问题:课程思政是什么、为什么、怎么干、怎么看[J].北京教育(高教),2020(5):48-50.

[3] 常青,韩喜平.立德树人系统化落实的协同机制构建:基于12所高校调查数据的分析[J].教育研究,2019,40(1):94-101.

[4] 陈晓云,朱新卓.高校思政课教师的三种角色以及角色冲突:制约高校思政课教师发展的根源[J].高等教育研究,2017,38(6):77-81.

[5] 蒋广学,张勇,王志杰.全环境育人理念与当代青年发展[J].中国高等教育,2016(10):39-42.

[6] 宇文利.高校思政工作应切实做到育人为本[J].思想政治工作研究,2017(1):25-26.

[7] 杨逸,王婉玲.阐旧邦以辅新命:高校中华优秀传统文化教育体系述论[J].高教探索,2020(7):5-12.

[8] 康沛竹,艾四林.建设高素质思政课教师队伍[J].中国高校社会科学,2019(3):15-18.

[9] 闫蕾,郝卫东,詹思延.理论与实践并重 多元化提升高等医学院校教师课程思政执教能力[J].中国大学教学,

2020(2/3):77-80.

[10] 王义遒.素质教育:回顾与反思[J].北京大学教育评论,2019,17(4):58-74.

[11] 邱水平.坚持立德树人 铸魂育人 深入推进思想政治理论课改革创新[J].人民论坛,2019(18):6-8.

[12] 潘懋元,董立平.关于高等学校分类、定位、特色发展的探讨[J].教育研究,2009,30(2):33-38.

[13] 陈小虎,杨祥.新型应用型本科院校发展的14个基本问题[J].中国大学教学,2013(1):17-22.

[14] 谢维和.加强理论供给 深化学科改革[J].清华大学教育研究,2018,39(5):1-3.

[15] 潘懋元.大学教师发展论纲:理念、内涵、方式、组织、动力[J].高等教育研究,2017,38(1):62-65.

(责任编辑 责任编辑白丽媛)