西藏记忆

2021-05-11孟黎东

孟黎东

西藏是一部线装古书,每一个章节都书写着关于浩瀚星空与广袤大地的远古传奇,每一页都有说不完、道不尽的精彩故事。在西藏24年的当兵岁月里,我对那里的一山一水、一草一木,以及藏族同胞,产生了深厚的感情和永不磨灭的爱。我所在的部队是一支为西藏修路架桥的武警交通部队,因为工作原因,我走遍了西藏6个市、地区,多次翻越莽莽昆仑山和唐古拉山,去过羌塘草原抗雪救灾,长时间驻扎在雅鲁藏布江岸边,朝拜过羊卓雍湖和纳木措湖,参与修建过一条通往珠峰脚下的位于世界屋脊的公路。

八一镇

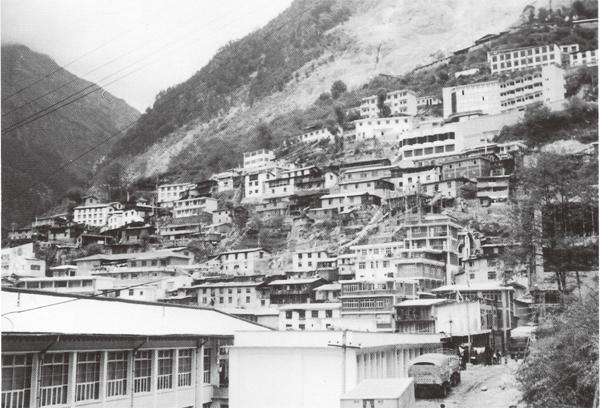

八一镇是川藏线上的一颗明珠,距拉萨市400多千米。那里雨水充沛,气候宜人,茂密的原始森林改善了高原缺氧的状况,空气中富含负离子,很适宜人类生存。据说,德国专家在对川藏线进行考察时,十分看重八一镇的自然环境,把它列为世界上最适宜人类生存的地区之一,计划与中国政府合作,建立人类生存自然保护区。

我们部队刚进驻八一镇时,我就对小镇名字颇感兴趣。为什么取建军节作为镇名?带着疑问,我走访了当地政府和驻军的同志,他们告诉我,西藏和平解放前,八一镇还是一个无名的小村庄,隶属于林芝县。解放军十八军进藏到达林芝县时,当地的土匪和被解放军击溃的少数藏军感到末日已经来临,在逃往深山之前,纠集在一起,于一天夜里对小村庄进行了灾难性的洗劫,不但抢走了藏牧民的牛羊和粮食,还绑走了不少青壮年劳力。解放军闻讯后,迅速追击劫匪,将其包围在一片森林中。经过激烈战斗,一部分匪徒被击毙,另一部分丢下牛羊和被绑走的劳力,逃往深山。战斗中,解放军牺牲了一位副连长和两名战士。为了纪念牺牲的解放军,人们将村庄取名为“八一”,也就是现在的八一镇。

今天的八一镇,已经是初具规模的大集镇。广州大道宽敞漂亮,香港街商铺林立,来自全国各地的商品琳琅满目,饮食娱乐业比内地还要新潮。可以说,内地有的东西,这里都有;内地没有的,这里也有。当时我们部队有一位安徽籍士官小夏,看准了这里的商机,脱下军装后,他放弃了回家乡安排工作的机会,留在八一镇经商,据说他赚的钱已超过七位数,还娶了一位十分漂亮的川妹子为妻,惹得战友们个个羡慕不已。

当地藏民生活也十分富裕,很多人家已经小康有余。我认识的错达村原党支部书记达吉次仁,他家的生活水平在当地具有代表性。次仁告诉我,他家共有11口人,他上有父母,下有孙子,按照藏族的规矩,再大的家庭都是不能分家的,他仍然遵守着这个规矩。两个儿子买了两台东风车跑运输,月收入均超过万元;两个儿媳妇都在林芝毛纺织厂工作,月收入加在一起也超过万元;他自己在家经营着一片核桃树和苹果树,养了近百只牛羊,年收入超过三万元。他还告诉我,他儿媳妇所在的林芝毛纺织厂生产的林芝毛毯质优价廉,羊毛含量高于全国同类产品,外国人纷纷来订货,产品供不应求,经济效益特别好。

像千千万万藏族同胞一样,次仁一家对共产党怀有深厚的感情。他曾经深情地对我说:“共产党是西藏翻身农奴的救星,没有共产党就没有我次仁一家今天的幸福生活。”西藏解放前,他的父母都是奴隶,受尽了奴隶主的欺压。他的父亲很小就被送到当地土司家当终身奴隶,要不是共产党解放了西藏,他家世代都将成为奴隶,失去自由。

在八一镇,我还认识了一位商贸公司的经理布穷,他家过去的悲惨经历更是令人心酸。解放前,布穷的父亲是拉萨的一名天葬师。在西藏,天葬师的地位是非常低微的,要忍受各种侮辱,还被周围的人轻视。他的父亲不堪忍受凌辱,从拉萨偷跑到林芝,本想改名换姓,过一种平常人的生活,可是当地头人知道后,强迫他返回拉萨天葬台,他不从,最后被头人剥皮抽筋,其头盖骨被当作了祭祀品。布穷被迫流浪到察隅一带,直到西藏解放,他才返回八一镇,找到了父亲的头盖骨,供奉在家中。当我在布穷家中见到他父亲的头盖骨时,似乎仍能感受到他父亲双眼曾喷射出的对奴隶制黑暗统治的愤怒。

今天的布穷已不再像他的父辈那样屈辱地生活,他是八一镇的名人、富人,更是主人。为了把家乡建设得更好,他多次捐款修路架桥,希望把八一镇建设得像北京、上海一样漂亮。

然乌雪崩

然乌在波密县境内,是川藏线雪灾最为严重的地段,几乎每年都要发生雪灾和雪崩,特别是1996年初发生的震惊中外的特大雪崩,造成44人死亡,使然乌这个名字于一夜之间出现在世界各大媒体上。

雪崩发生时,我们部队在川藏线的官兵大部分在休假,总队将驻扎在波密境内的休假官兵紧急召回,投入抗雪救灾。

当我从拉萨日夜兼程赶到然乌时,已是雪崩后的第五天。经过部队和当地群众的全力奋战,雪崩现场公路上的积雪被铲除,道路已能通车。我们怀着沉重的心情将死难者遗留在现场的衣物挖坑掩埋。战士们制作了一块简易木碑,记录下雪崩发生的时间、地点、死亡人数,竖立在公路旁,以告示前来悼念的死难者亲属。

离雪崩现场大约150米处有一道班,道班工人目睹了雪崩发生的全过程,他们心有余悸地向我们叙述了事发时的情景。道班班长旺堆说:“当天夜里一点左右,我听到一位妇女叫门,还有小孩子的哭闹声,我估计是被堵在公路上的乘客遇到了困难,前来求助。于是,我把门打开,只见妇女抱着小孩,冻得瑟瑟发抖。她对我说,她乘坐的客车被大雪堵在路上近20个小时,带的干粮吃光了,又冷又饿,小孩哭闹不止,实在没办法,到这儿来讨点水、取取暖。我将这位大姐让进屋,她刚坐下,外面就传来轰隆隆的巨响,像是高大建筑物倒塌的声音,我们都被震住了。当我回过神,到门外一看,只见夜空被照亮了一大片,白茫茫的,一阵寒嗖嗖的冷风夹着雪花扑面而来。凭经验,我断定发生了雪崩。

“我们立即赶往现场,只见公路上陡然多了一座‘雪山,这位妇女乘坐的客车不见了踪影。见此情景,妇女边哭边告诉我们,她乘坐的车上还有40多人,请我们赶快营救。当时,道班只有3人,还有一台老掉牙的推土机,在这寒冷的夜晚怎么也发动不起来。我们这里没有通電话,与外界无法取得联系,加上雪崩还在继续,实在是束手无策。

“第二天,部队和地方调来了很多机械,经过一上午的清理,才将被雪崩推出山坡70米外的客车拖出来。车上共有46名乘客,除那位中途下车到道班取暖的妇女和她的孩子幸免于难外,其余44名乘客全部遇难。”

听完旺堆的介绍,我们既为44名遇难者感到悲痛,又为这位妇女和她的孩子侥幸逃出死亡魔掌而感到欣慰。后来,听说这位妇女在八一镇做生意,我们顺道去看望过她。见面时,她完全没有幸存者的喜悦,仍然沉浸在巨大的悲痛中,她向我们哭诉道:“真是太惨了!我们一车人都是从成都上的车,他们都是好人,一路上,大家总是照顾我和我的小孩。就是出事的那天晚上,我的小孩在车上不停地哭闹,也是他们劝我到附近道班去,使我和孩子逃过了劫难。可是,他们却永远地走了。”她说她每年都要到然乌悼念死难者。

在西藏,发生雪崩是常有的事,特别是然乌一带处于南亚大陆暖湿空气通道,印度洋的暖湿气流与青藏高原的冷空气在这里聚集,造成这一带的气候异常多变:夏季雨水多,冬季暴雪多。高山上的大量积雪一遇到暖空气的影响,就会发生雪崩。不过,西藏人烟稀少,绝大多数雪崩不会造成大的损失。像然乌雪崩所造成的如此多的人员遇难,历史上从没发生过,实属罕见。

102死亡线

去过川藏线的人,没有不知道102道班的。102道班在波密县境内,附近有一800米路段,常年山体滑坡、泥石流不断,经常发生车毁人亡事故,在这条线上行车的司机把它称为死亡线,因102道班的缘故,又被称为102死亡线。

102死亡线是因其特殊的地理位置而形成的,它被修筑在海拔4800多米高的山坡上,背靠高耸入云的喜马拉雅山山脉,面临帕隆藏布江的滚滚洪流。据科学家考证,在山的顶峰有一个很大的冰湖,每当夏季温度升高时,冰湖就开始融化,大量湖水漫出湖面,顺着山体而下,造成大面积山体滑坡和泥石流。过去,人们对102段山体滑坡和泥石流的重视力度不够,常常造成交通中断,短则十天半个月,长则半年,严重影响了川藏线的交通。从1997年开始,武警总部成立了武警交通养护支队,国家交通部加大了对川藏线特别是102段的投资力度,采取了先进的保通手段,终于使这只难以驯服的“大老虎”变得温顺了一些。但是,每当我回想起过去在102段经历过的或听到过的一些事情,仍然心有余悸。同时,也有一种征服者的自豪和快乐感。

在川藏线上,我遇到过很多危险情况,但最令我难忘的是在102段的遭遇。那是1996年6月,我陪同交通部和西藏交通厅领导到川藏线考察,从拉萨出发前,已通知沿途部队和道班做好道路保通工作。我们一行12台丰田车,近50人中有领导、有专家,还载有先进的仪器设备。我深感完成这次任务的艰巨,最担心102段这只“拦路虎”不给面子,不能顺利通行。然而,害怕发生的事情还是发生了。

我们到达102段时,正赶上滂沱大雨,大面积的泥石流顺着山坡狂泻而下,道路已经被冲刷得面目全非,短时间内难以通行。为了确保大家的安全,我建议考察队返回拉萨,待道路畅通后改期再行。领导们经过短暂研究,认为雨季正是全面掌握川藏线路况、搜集各种资料的最佳时期,要求我们采取措施按预定行程行进。

为了做到万无一失,我们制定了一套严密的行动方案。从总队调用6台大功率T50推土机,选派技术过硬的专业警士担任操作手。每辆小车由两台推土机护送,第一台推土机在最前面清理泥石流,担任开道任务;第二台推土机承担牵引车任务,以防小车被冲下悬崖。面对呼呼而下的泥石流,有的小车司机露出畏难表情。说实话,尽管这些司机都是久经考验的“老西藏”,但面对如此险境,有些发怵是情有可原的。这个时候,司机的情绪对于安全来说至关重要。我把他们召集起来,作了简单动员和交代,稳定好大家的情绪。作为开道车,我义不容辞地第一个闯关……

为我开车的司機张平是安徽无为人,有10年驾龄,技术相当过硬,心理素质也比较好。他先驾车紧随推土机之后,果断地处理着不断出现的复杂情况。当我们进入泥石流严重路段,原来的道路完全被冲毁,只能靠推土机开道前行。山上的泥石滚滚而下,推开的道路瞬间就被埋没,稍一停留就有被推下帕隆藏布江的危险。我们脚下的帕隆藏布江像脱缰的野马,奔腾咆哮,看一眼就令人头晕目眩。我有意偏过头不去看它,以减少恐惧心理。但是,发生在102段的相关事故还是快速地在我大脑中闪现。20世纪80年代末,成都军区川藏兵站部运输车队在102段有7台车被泥石流推入江中,人和车再也没有找到。据记载,102段每年都有车毁人亡的事故发生。每当枯水季节,江中有不少汽车残骸隐约可见,那都是翻下去的汽车。一想到这些,我感到危险正在步步逼近,我们随时都有可能与死神相遇。

我竭力稳住自己的情绪,装作若无其事的样子,以免对司机造成压力。突然,我感到汽车严重倾斜,泥石流已经漫到车窗,一眨眼,汽车被斜着推到公路边沿,一半在公路上,另一半吊在悬崖上。这时候,我的头脑一片空白。幸运的是,推土机操作手采取了得力措施,猛加油门,强行快速将汽车拖上路,从死神手中把我们抢了回来。用了近一个小时的时间,我们终于闯过了800米死亡线。我长长地舒了一口气,有一种死里逃生的感觉。

目睹了这惊险的一幕,后面的车队完全失去了继续前进的信心,他们只好返回拉萨。

事情虽然过去了很长时间,我也离开部队很多年了,但是,每当我想起那些认识和不认识的、把青春和生命献给川藏线的战友们,心中就难以平静。我也时刻不会忘记那些仍然战斗在川藏线上的战友们,他们的精神将永远激励着我去战胜各种困难,不断进取。

神鹰降落的地方

邦达距离西藏重镇昌都行署所在地90多千米,川藏线从这里分为南北线进入成都。

邦达是个非常美丽的地方,蓝天白云下的草原牛羊成群,绿草茵茵;周围的雪山连绵不断,四季银装素裹,与大草原构成了一幅美丽的图画。同时,这里又是一个很艰苦的地方,4800米的海拔高度,使昼夜温差高达20多摄氏度,中午穿衬衣尚嫌热,夜间盖三床被子还感觉冷;一会儿大雪纷飞,或大雨滂沱,一会儿又是烈日当空,酷热难耐。

过去,这里交通十分闭塞,有时两三个月不与外界通车,人们进出昌都成了一件很头痛的事,严重阻碍了当地经济的发展。昌都地委书记杨松同志曾经对我说过这样一件事:1995年底,他们去拉萨市参加自治区人代会,不巧碰上102线断通,不得已,一行20多人坐车绕道成都市,途中在二郎山又被大雪所阻,延误了数日。待他们赶到拉萨时,人代会已经闭幕8天了。杨松说,到自己的省会城市开会要绕道其他省,这在全国是绝无仅有的。

为了改善昌都地区的交通落后状况,党和国家投入了巨资修建邦达机场。在海拔近5000米、气候变化无常、环境极其恶劣的高原上修建机场可不是一件容易的事情,除了要解决很多技术难题外,建设者的劳动承受能力也受到了极大的挑战。据科学检测,当一个人生活在海拔3000米以上的环境里,他身体各部位器官,特别是心脏的承受程度,相当于在上海背着一袋百十斤大米不停地运动。可以想象,在这样的环境里,部队的官兵硬是将世界上海拔最高、跑道最长、气候最差的机场修建成功,这需要付出怎样的努力啊!

邦达机场通航后,每星期有两个航班从这里往返于成都和拉萨,50多万昌都人不再像过去那样出门难了,现在两个多小时就可以到达拉萨、成都。不过,乘坐这趟飞机仍然是件不轻松的事情。

由于复杂的气候原因,飞机经常延误,不能正点起降,乘客往往拿着机票往返于机场多次,却被告知不能起飞,那心情绝对是十分沮丧的。因为工作关系,我们乘坐这趟航班要多一些,遭遇延误更频繁一些。但是,我们清楚,国家为了昌都的经济发展,为开通这条航线,每年都要拿出几千万元补贴西南航空公司的亏损。为了西藏的穩定和繁荣,国家的援助是不计代价的。藏族人民盼望已久的“神鹰”,终于在昌都大地上出现,她将为藏北人民带来吉祥和福音,带来繁荣昌盛。这种巨大的历史变迁和时代进步,只有在共产党的领导下才能实现。

为了应付复杂的气候变化,西南航空公司把最先进的飞机、最过硬的飞行员用到了这条航线上,并且实行双机长制。尽管如此,担负运输任务的欧共体生产的A340空中客车,原可乘坐300多人,在邦达机场起降时,却被严格限定在108人。飞机降落在机场时,由于严重缺氧,空姐们个个戴上氧气面罩,美丽的面孔被遮挡得严严实实,那形象倒很像潜水员。这是邦达机场特有的一道亮丽风景。

在世界屋脊上开辟飞行航线,是美国人的首创,但是他们失败了。二战期间,美国为了打通西南通道,支援缅甸战场,曾派两名十分优秀的飞行员试飞西藏航线,不幸的是,飞机在昆仑山上坠毁。从此,外国人称西藏是禁飞区。全国解放后,党和国家为了加快西藏的发展,经过大量的论证和准备,在飞行设备较为落后的情况下,凭着满腔热情和敢于献身的精神,终于在20世纪50年代初试飞成功。西南航空公司承担西藏航线飞行任务以来,创下了中国飞行史上30多年无重大事故的记录。

易贡大塌方

2000年,我被确定转业到地方工作,在即将离开部队时,我向领导提出一个请求,那就是再到川藏线看看,向朝夕相处的战友们告别,也向难舍难分的川藏线告别。

在我军旅生涯中最后一次通过川藏线时,不料遭遇到百年未遇的特大塌方,被困波密县一个多月。

大塌方发生在帕隆藏布江的支流易贡段。易贡是一个雨水较多、森林茂密的地方,盛产茶叶和松木。帕隆藏布江在易贡拐了一个弯,世界第三大峡谷——帕隆藏布大峡谷的暖湿气流既为这里创造了一个良好的生态环境,又给这里带来了频繁的自然灾害。

大塌方发生时,我正在波密县城,离现场有60多千米,当我们得到消息赶往塌方现场时,前往易贡的道路已被暴涨的江水淹没。支队参谋长蒲仕光领着我们攀登到一座较高的山上,只见原来穿梭于深山峡谷的帕隆藏布江水位一下上升了100多米,江面陡然变得宽阔起来,两大山脉之间形成了一个很大的湖,真正是“高峡出平湖”。江面比较平静,但江水仍在不断上涨。蒲参谋长告诉我们,在易贡附近有一座不知名的大山,突然有一半山体塌入江中,将帕隆藏布江堵得严严实实,上游的江水被堵塞断流后,水位不断暴涨,从而形成了现在的湖面。

蒲参谋长还详细地向我们描述了大塌方发生时的情景。塌方发生于下午一点左右,当时,部队正在开饭,突然间听到山崩地裂的轰鸣声,战士们不知发生了什么事,纷纷从饭堂里跑出来观看。只见西南方向上空尘土翻滚,尘雾弥漫。

开始时,尘雾像原子弹爆炸时的蘑菇云一样不断向周围扩散,瞬间,半边天都变成浑黄色,天地一片浑浊。见此场面,战士们惊得目瞪口呆,不知所措。正在这时,支队接到机械连连长的报告,说他们连队有两名操作手和两台推土机,在离事发现场不远的通麦执行任务,现在情况不明。我们立即赶往通麦镇,由于道路被淹,我们被阻隔在江对面,无法进入施工工地,更不知道两名战士的生死情况,大家心急如焚。可任你喊破嗓子,江对岸也毫无反应。这时,不知是谁想出鸣枪的好主意。这一招果然奏效,不一会儿,只见对岸的战士狠命地向我们挥舞着衣服。见到两名战士平安无事,大家都松了一口气。

如何将战士营救过江,成了一个大难题,依靠当时部队的条件,是无法解决过江问题的。于是,部队首长向成都军区发出求援电。在此之前,当务之急是要为两位战士送去食品和衣被。大家想了很多办法,有的办法事后看起来很可笑,但在当时实在是没有办法的办法。如采用气球漂送食品,用藏民驱散冰雹的土炮发射食品。当然,这些办法统统失败了。

成都军区接到电报后,立即派了一个班的战士和医生绕道140多千米、翻越十多座大山,用了5天时间,历经千辛万苦将两名战士营救出来。当时,由于饥饿和寒冷,这两位战士已经处于昏迷状态,幸而营救及时,才转危为安。

国家水利部专家组对现场进行了考察,测量到水位每天仍以30多米的速度在上涨,如不及时泄洪,一旦大坝崩溃,将对帕隆藏布江的下游造成重大损失。武警水电、交通部队、成都军区52旅,共5000多人参加了挖坝泄洪,官兵们日夜奋战,冒着严寒、高山缺氧与恶劣的环境进行顽强斗争,还要随时防备大坝崩溃。藏族群众送来了酥油茶和青稞酒,慰问一线官兵,场面十分感人。

泄洪那一天,为预防发生意外,部队和当地群众全部撤到离现场7千米远的通麦镇。专家们原计划采取坝面放水、逐步泄洪的办法,以防大坝全线崩溃。但是,被堵塞了的山洪积聚了太大的力量,一旦有了发泄的机会,就再也不会按照人的意志去行事。上午十一点开始坝面泄洪,到下午三点大坝就全线崩溃了。那场面的确惊心动魄,只见洪水像海潮一样呼啸而下,铺天盖地,天昏地暗。水流撞击的水柱直冲几百米高,使远在几千米以外的通麦镇笼罩在一片水雾之中。洪水所到之处,十多千米之内的沿江两岸和山崖像刀子切得一样整齐。

大自然的力量真是太强大了!

通往珠峰的路

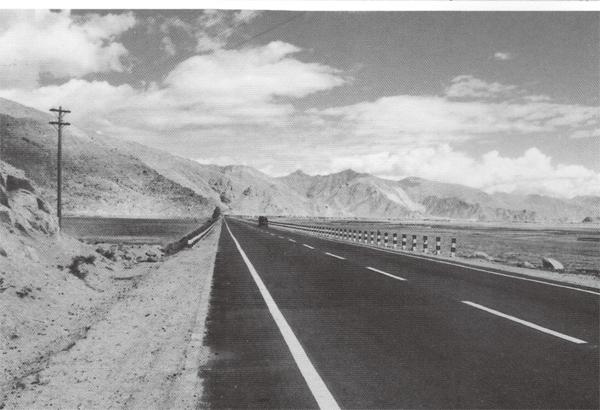

珠穆朗玛峰的名字在我国几乎无人不知,无人不晓,她使每个热爱祖国的中国人都为之感到骄傲和自豪。我对珠峰有着一份特殊的感情,虽然我没有力量像登山勇士那样去“拥抱”和“亲吻”她,但为了更多人能够一睹她的风采,我为她付出过艰辛的劳动,抛洒过辛勤的汗水——我曾经带领工程兵部队将公路从西藏拉萨修到她的脚下。

在中国境内攀登珠穆朗玛峰须经拉萨沿着中(国)尼(尼泊尔)公路抵达定日县。过去,由于复杂的气候和地质原因,中尼公路通车状况特别差,一年有四个月不能通车,使那些想在中国境内攀登珠峰的外国运动员有时不得不将登山地点改在尼泊尔境内,严重影响了我国的国际形象和旅游业的发展。为了彻底改变中尼公路的通车状况,国家交通部决定加大对中尼公路的投资力度,并将改建任务交给我们武警交通部队承担。

1991年夏季,时任国家交通部部长黄镇东同志率领专家组,对中尼公路进行实地考察。我在陪同黄部长一行考察中,亲身经历了一天之中发生两件惊险的事情。第一件事是遭遇特大泥石流袭击。那天早晨我们从西藏第二大城市日喀则出发,中午时分来到了海拔4700米的凉热山下。按照高原上行车的惯例,在上山之前,司机一般要停车检查,并让车上人下来“方便”一下。当我们的车队刚刚停下来,就听到远处传来震耳欲聋的轰鸣声。瞬間,那声音由远而近向我们逼来。正当我们惊愕茫然之际,只见铺天盖地的泥石流伴随着电闪雷鸣从凉热山上倾泻而下。大家都被这阵势吓得呆若木鸡。这时,不知是谁扯着嗓门高声叫喊:“赶快跑!”大家立即反应过来,拉着部长拼命向泥石流相反方向奔跑。

泥石流来得快,去得也快,不到半小时就停下了。这时,我们才发现公路已被泥石流冲毁了500多米,而我们车队离泥石流不到200米。多险啊!如果不是我们幸运停车的话,我们的车队将被泥石流卷进雅鲁藏布江。这是一场高原上常见的突发暴雨和山洪带来的泥石流大塌方。

前行的道路被泥石流堵塞,我们只有返回日喀则。俗话说,祸不单行。在返回途中,又发生了一起险些车毁人亡的事故。由于道路状况太差,加之司机疲劳,西藏交通厅厅长黄铎群的车在急转弯时,方向失控冲下公路,掉到两米多深的江渚上,幸好被一土堆挡住,避免了一起重大交通事故。

遭遇两次惊险,黄部长和专家组想要尽快修好中尼公路的决心更加坚定。黄部长感慨地对我们说:“喜马拉雅山是我国的国墙、国门,象征着国威。珠峰的雄伟气势是祖国的象征,我们每一个中国人都应该为拥有喜马拉雅山而感到自豪和骄傲。可是,通往珠峰的路却如此百孔千疮,这是我这交通部长的失职!我们一定要把这条路修好,让更多的中外游人和登山队员来亲近珠峰、攀登珠峰。”

解放初期,刘邓大军麾下的十八军奉命进军解放西藏,他们一边战斗,一边修路,川藏公路每向前延伸1000米,就有一名战士倒下,川藏线的里程牌是战士的血肉铸成的。在八宿县境内的怒江大桥头,有一座高大雄伟的战士群体雕像,无言地告诉我们,曾经有17名战士为了抢修怒江大桥,被奔腾咆哮的洪水吞没了年轻的生命。有多少人为川藏线而捐躯?波密县城的烈士陵园内2000多座墓碑向我们昭示了一切;耸立在拉萨市、由胡耀邦同志题词的川藏青藏公路纪念碑是对他们最永久的缅怀。

珠峰脚下的战士

1991年底,部队接受了整治中尼公路的任务后,用不到十天的时间就完成了搬迁进点任务。

我们将部队指挥所设在海拔5100米的珠穆朗玛峰脚下。在以后的两年多时间里,我们与珠峰日夜相伴,遥相对望……

过去,我们对世界第一高峰并不陌生,向往过,自豪过,但那只是一种地理知识方面的认识。当我们真正与珠峰近距离地接触时,她展现给我们的不仅是崇峻巍峨,更多的则是神秘和圣洁。她的山体像一座巨大的金字塔,巍然屹立在群山之间,令人肃然起敬。倘若天气晴朗,山顶上有一团乳白色的烟云,在西风的吹拂下向东飘去,恰如一面白色的旗帜在湛蓝的天空飘扬。这种只有在珠峰才能看见的景象,被称为“珠峰旗云”。她被藏族同胞尊为神明,并且创作了大量的诗歌和神话来歌颂。

在诗人的眼中,珠峰是浪漫的;在佛徒的眼中,珠峰是神圣的;在登山者的眼中,珠峰是雄伟的;而在我们筑路官兵的眼中,珠峰则是冷峻和威严的。在海拔5000多米的珠峰脚下修路,是对生命极限的挑战,虽然年轻的官兵们身体素质都很好,但他们却无法克服高山缺氧带来的严重高山反应。如气喘、心跳加快、血压增高、四肢无力、嘴唇干裂等。在这样恶劣的环境下做体力劳动,无疑是一种难以言表而又刻骨铭心的痛苦。但中国军人没有把苦当成一回事,因为他们是一群把任何艰难困苦都踩在脚下的钢铁战士。记得当年部队在富饶之乡浙江接来一批新兵,他们来到中尼公路后,很多人一下车就晕倒了。面对帐篷里一排排躺在床上的新战友,我们犯了难。这时,有一个看起来很稚嫩的小战士从床上爬起来,径直走到操场上慢慢地跑起步来,可是没跑几步他就倒在了地上。当老兵上去搀扶他时,他却说:“不要扶我,让我慢慢适应。在成都训练时,班长就告诉过我们,对付高山反应不能贪睡,要适量活动。”在他的带动下,新战士们纷纷来到操场,自动排成队。这位小战士又自告奋勇地向连队干部报告:“请首长不必担心,明天就可以给我们分配任务。”这时,在场的连队干部和老兵们都流下了热泪。

这位小战士的名字叫杨勇。后来的日子里,在他身上又发生了一个很悲壮的故事。当年12月份,部队在大雪封山前全部撤离了施工前线,返回拉萨休整。在撤离后,需要留下一些人来看守营房和机械。杨勇主动要求留守,连队同意了他的请求,并决定由他和一名医生、一名炊事员组成留守小组。不料,中途炊事员的父亲去世,炊事员返回了成都。接着,医生又患急性肺水肿被杨勇送往日喀则医院。山上只剩下杨勇一人,这时他完全可以给拉萨发电报,请求支援,但他没有这么做,因为当时正值春节前夕,他想让战友们在家度过一个安稳年。偌大的营地,只剩下他一人,其危险、孤单和寂寞可想而知。但他没有退却,坚强地挺过来了!第二年3月底,雪融冰消,官兵陆续归队,当我们返回工地见到杨勇时,他的头发竟然全部花白,而且很长时间不会说话,因为他已有3个月没有说过一句话,连如何讲话都忘记了。面对此情此景,我们除了自责,还能说些什么呢?他才18岁啊!

事隔不久,浙江省援藏干部慰问团听说了这件事,专程来到珠峰脚下看望杨勇,浙江省汪副省长抚摸着杨勇一头花白的头发,泪流满面,泣不成声地说:“我的儿子今年也是18岁,可他在父母的呵护下还不怎么懂事,而你却成了一名坚强的武警战士,你是我们浙江人民的骄傲。”

当今天的登山英雄们在珠峰顶上高举着五星红旗呐喊成功的时候,是否想到过通往珠峰的路是武警战士们用青春和汗水铺成的?他们虽然没有登顶,但同样是英雄!