面向文化传播的非遗传承人自媒体数字资源语义组织研究

2021-05-07崔旭李江瑶李姗姗何颖

崔旭 李江瑶 李姗姗 何颖

摘 要:文章以非遗传承人在自媒体中发布的数字资源为研究对象,构建了由非遗项目、非遗自媒体资源,传承主体、时间、地点、事件6个大类组成的非遗传承人自媒体数字资源领域本体,以及数据-语义-关联-应用四层非遗传承人自媒体数字资源语义组织理论框架,据此可以实现对非遗传承人自媒体数字资源的语义组织。

关键词:非遗传承人;自媒体;语义组织;知识图谱

分类号:G272

Research on Semantic Organization of We Media Digital Resources for Intangible Cultural Heritage Inheritors Facing Cultural Communication

1.Cui Xu, 1.Li Jiangyao, 1.Li Shanshan, 2.He Ying(1.School of Public Administration of Northwestern University, Xian, Shanxi,710127; 2. Library o f Northwestern University , Xian, Shanxi,710127)

Abstract:This article takes the digital resources released by the inheritors of intangible cultural heritage in the we media as the research object, and constructs six categories consisting of intangible cultural heritage items, intangible cultural heritage wemedia resources, inheritance subjects, time, location, and events Intangible cultural heritage inheritors wemedia digital resources domain ontology, and data-semantics-relation-application four-layer intangible cultural heritage inheritorswemedia digital resource semantic organization theoretical framework, based on which can achieve the realization of intangible cultural heritage inheritors Semantic organization of we media digital resources.

Keywords:Intangible Cultural Heritage Inheritor;We Media;Semantic Organization;Knowledge Graph

非物质文化遗产反映的是一个国家和民族积淀的历史文化,我国的非物质文化遗产是各族人民在长期生产生活实践中积累的智慧与文明结晶,是中华民族重要文化财富,保护非物质文化遗产有助于提升文化认同感、树立文化自信。在对非物质文化遗产的保护与传承中,各級非物质文化遗产代表性传承人(以下简称“非遗传承人”)发挥着不可替代的作用。因此,保护非遗传承人成为非遗保护体系中至关重要的一环。《中华人民共和国非物质文化遗产法》中提到,对非遗传承人进行建档保护是保护非遗传承人的重要方式。可见,收集非遗传承人在进行文化传承活动中形成的资料,并对其进行有序组织、内容挖掘及可视化展示,是全面记录非遗传承过程细节、广泛传播非遗文化的重要途径。

在文化传播过程中,非遗传承人借助的载体是多种多样的,其中,自媒体平台成为近年来非遗传承人愈发青睐的媒介,不少非遗传承人在自媒体账户上介绍非遗相关知识、上传演出音视频、与观众互动交流。所谓自媒体,即以博客、播客、维客、新闻聚合、论坛、即时通讯等新媒体为载体的个人媒体的统称[1],是一种私人化、平民化、自主化的媒体,其核心在于普通受众的信息自主提供与分享。[2]由于自媒体具有交互性、易用性、易传播、适宜移动端使用等特性,已愈发受到人们青睐。2019年8月,抖音联合北京师范大学艺术与传媒学院、启功书院,发起了“DOU艺计划”,支持短视频艺术传播,为艺术类短视频创作者提供激励政策,并成立“抖音艺术顾问团”确保抖音艺术短视频内容的质量,以此号召艺术家和艺术爱好者在平台积极创作高质量艺术类短视频[3]。江苏省演艺集团、江苏省昆剧院、中国戏曲学会、河南豫剧院等国家级非遗保护单位也纷纷加入该计划。尤其在新冠疫情期间,现场演出形式被迫取消,许多非遗传承人转向自媒体平台,通过抖音等短视频APP,发布日常工作生活动态,开通直播进行线上表演或教学以传播非遗文化。截至2020年6月,据抖音APP官方数据统计显示:其艺术类创作视频数量已达2.8亿,累计播放量1.5万亿,累计点赞量达490亿,累计评论数量约为26亿[4]。通过这些包括大量非遗文化信息的海量艺术类视频的运营情况可看出,自媒体已然成为现场演出、媒体宣传、学术研究之外的一种新兴非遗文化传播路径,并被作为对传统媒体传播渠道的重要补充。

1问题的提出

1.1基于实践领域的问题发现

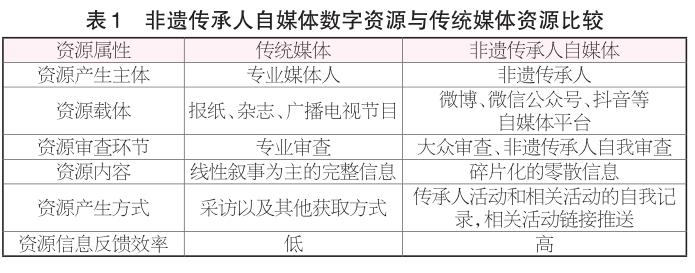

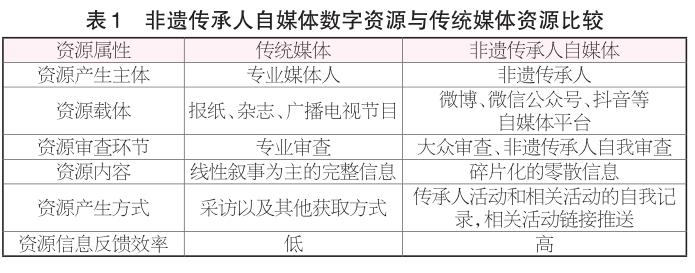

笔者以16个国家级传统戏剧类非遗项目为例,对非遗传承人自媒体使用状况进行了调查(见表1)。笔者首先调查了与戏曲类非物质文化遗产有关的自媒体账户数量,以“京剧”“昆曲”“越剧”“黄梅戏”等非遗项目名为检索词,在自媒体平台进行检索,检索出与戏曲类非物质文化遗产有关的微博个人认证账户1918个、机构认证账户500个、抖音账户4010个、微信公众号2102个、哔哩哔哩账户70个。接着,对非遗传承人情况进行进一步调查,共选择16个非遗项目,这些项目涉及国家级非遗传承人242位,目前健在200位(其中70岁以上的传承人约占60%)。调研得出,国家级非遗传承人中约有20%拥有认证的个人自媒体账户,省、市级传承人拥有自媒体账户的数量则更多;同时,非遗传承人自媒体上更新的内容多为个人日常工作状况、参与的重要活动、收徒教学、拜访前辈老师等与非遗传承相关的社会活动。

但笔者经调查发现,非遗传承人在自媒体上发布的信息存在以下问题:非遗传承人自媒体账户发布的信息资源数量众多、与非遗传承关系密切,但分布较为分散;内容描述上用词较为口语化,代称多全称少,需结合一定的背景知识才能完全理解信息内容;同一非遗项目、同一非遗传承人在各平台上发布的信息资源间无关联,自媒体平台上发布的数字资源未被整合到非遗知识体系当中,处于信息割裂状态。

1.2基于文献调研问题发现

语义组织是构建语义网的基础,即在文本抽取、概念抽取的基础上,对文献中的内容信息与结构信息进行语义关联,以概念树、主题图、本体等结构化的方式进行语义表示,是语义组织的常见方法。在非遗资源的语义组织领域,“本体构建”和“关联数据”是两大热点研究主题。在本体构建领域,学者多针对非物质文化遗产本身构建知识本体,如孙传明[5]、郝挺雷[6]、黄永[7]分别针对民俗舞蹈文化空间、传统节日和西藏民族舞蹈三类非遗项目进行分析并构建其本体库;蔡璐[8]从系统论的角度分析了非遗的构成要素、所涉及资源对象,据此构建了非遗本体概念模型;周耀林[9]等从资源组织与检索入手,构建了基于本体的非遗信息资源组织与检索研究框架;滕春娥[10]构建了由非遗特色资源构成的知识体系,并以黑龙江地区赫哲族为例进行了实例化应用。而在关联数据研究方面,翟姗姗[11]提出面向传承与传播的非遗数字资源描述与语义揭示资源内容维度、资源类型维度、传承与传播维度的三维研究框架;侯西龙[12]等在构建非遗知识本体的基础上,研究非遗知识组织与关联数据集构建的过程,架构了湖北省非遗知识服务平台;韩洪帅[13]对传统美术类非遗视频进行内容与结构分析,构建了传统美术非遗视频资源本体,在关系型数据库中进行存储,并以关联数据的形式发布;谈国新[14]构建的非遗多媒体本体模型核心思想参考CIDOC CRM模型和W3C制定的Ontology for Media Resource 1.0本体模型,建立了五层非遗多媒体资源语义描述层以对众多的资源属性进行定义与分类。

目前国内非遗资源语义组织研究已初具规模,对于非遗项目与非遗资源都构建有知识本体或运用关联数据技术进行发布,但这些研究所依赖的数字资源都来自传统的信息源,如百科全书、档案资料、图书、官方网站等,对新兴的、使用频率极高的自媒体研究则比较欠缺。另外,研究对象也主要集中于非遗项目实体和非遗资源实体,缺少从非遗传承人角度展开的研究。

综上所述,鉴于已有研究的缺失及实践领域存在的问题,笔者选择以非遗传承人自媒体数字资源为研究对象,以概念界定与特征分析为研究的逻辑起点,构建非遗传承人自媒体数字资源领域本体,对非遗传承人自媒体发布的信息进行语义组织和知识图谱构建,以期对既有非遗资源语义组织研究予以补充,丰富非遗知识组织研究内容。通过语义组织与知识链接,使链接到非遗传承人的相关知识单元形成相互连通的知识网络,提升用户检索体验效果,拓展非遗文化传承人传播场景和范围,提高非遗文化传播效率。

2非遗传承人自媒体数字资源概念界定与特征

2.1非遗传承人自媒体数字资源概念研究

(1)概念界定

非物质文化遗产代表性传承人,是指承担非物质文化遗产代表性项目传承责任,在特定领域内具有代表性,并在一定区域内有较大影响,经文化和旅游部认定的传承人[15]。对于文章所要研究的非遗传承人自媒体数字资源,笔者认为是由非遗传承人及其创办的个人工作室、非遗传承机构为传承人申请的自媒体账户(如微信公众号、微博、抖音、哔哩哔哩等)上所载的所有相关数字资源,内容包括传承人本身及相关人员、团体、组织的活动记录,以及转发来自其他相关网站的链接内容。

(2)非遗传承人自媒体数字资源与相关传统媒体资源的比较

自媒体是一种信息在信息源和用户之间直接传递的、高效的信息交流与文化传播方式[16],与传统的电视、广播、报纸、期刊等传统媒体相比,更加自由化、平民化。在非遗文化传播领域,非遗传承人自媒体和传统媒体在传播目的上,都是为了宣传非遗知识,弘扬传统文化,提升文化自信与民族文化认同感;传播方向上都是主动传播;都具有较高的权威性。但彼此间在产生主体、载体、发布周期、传播内容、內容产生方式、传播模式等方面仍有显著差异(见表1)。

综上,非遗传承人自媒体数字资源的特点有:第一,时效性。传统媒体信息资源需要经过撰写、拍摄、编辑、剪辑、审核等步骤才能对社会公众公开;而自媒体有即时编辑、即时发送的功能,内容时效性强。第二,针对性。传统媒体发布的非遗信息资源面向全体社会公众,没有明确指向性;而自媒体的受众大多是对该领域有一定兴趣或者有一定了解的群体,在自媒体上可以针对取向较为明晰的受众群发布他们更加感兴趣的非遗数字资源。第三,互动性。评论、转发、点赞等互动交流是自媒体的一大特色,在非遗数字资源发布后,通过互动可以对其描述进行进一步补充,并能帮助非遗传承人掌握观众的真实需求。第四,生动性。传统媒体在文本撰写、视频语言表达上较为正式严谨,而自媒体当中,成果表达较为生活化,表现方式也更为丰富多样,所传播的非遗相关知识更容易被阅读者接收。第五,主动性。传统媒体发布的非遗数字资源一般有一定的计划性和要求;而自媒体则可以依据自己的想法和喜好主动分享,是对传统媒体发布信息资源的有力补充。

2.2非遗传承人自媒体数字资源领域本体概念研究

(1)概念界定

文章所研究的自媒体数字资源来自政府认定的非遗传承人这一特定群体,他们在各自领域有较强的专业性。非遗传承人自媒体网站有别于一般的自媒体网站,一般自媒体网站发布的信息多为用户上传,没有内容审核环节,但非遗传承人自媒体网站信息都是经由传承人本人及工作室审核后上传的,带有真实性、权威性、准确性特征;另外,非遗传承人自媒体网站借助了自媒体时效性强、载体形式丰富、不受时空限制、互动便捷的优势,可提供质量较高、有知识性与保存价值的数字资源。笔者认为,以非遗传承人自媒体数字资源为研究领域,描述非遗传承人自媒体数字资源中概念间相互关系的本体便是非遗传承人自媒体数字资源领域本体。

(2)非遗传承人自媒体数字资源与相关传统媒体资源领域本体的比较

非遗传承人自媒体数字资源领域本体与传统媒体数字资源领域本体相比,研究的细分度上有所区别。信息来源上,非遗传承人自媒体数字资源领域本体中的信息来源于自媒体平台;而传统媒体的非遗数字资源领域本体信息的来源是官方媒体报道、专题数据库。非遗传承人自媒体数字资源领域本体是对传统非遗数字资源领域本体的补充,是将目前广泛使用的自媒体产生的信息纳入非遗数字资源当中,对其进行本体化的组织,以揭示非遗传承人自媒体数字资源当中蕴含的非遗领域概念间相互关系。

3非遗传承人自媒体数字资源语义本体构建

非遗传承人自媒体数字资源不是孤立存在的个体,因而在管理时不仅要关注其内容与结构信息,更要对与其相关的非遗项目、非遗传承主体、时间、地点、事件等能反映其背景信息的要素进行阐释。为实现对非遗传承人自媒体数字资源知识元及其关联关系的语义化描述,首先需要构建相应的领域本体来表示对非遗传承人自媒体数字资源领域内核心概念以及概念之间语义关系的描述。目前,在非遗及其信息资源的领域内还没有出现规范化的本体,但在其上位的网络资源领域、文化遗产领域、媒体资源领域,都已经产生了具有一定影响的本体方案,如CIDOC CRM、DCTerms等。DCTerms[17]是都柏林核心元数据计划维护的所有元数据术语的最新规范,旨在对网络资源进行描述,规范包括23个实体类,69个属性定义;CIDOC CRM[18]是文化遗产领域信息集成的理论和实践工具,提供定义和正式结构描述文化遗产文献中使用的隐式和显式概念和关系,旨在通过为循证文化遗产信息集成提供一个通用且可扩展的语义框架,以促进对文化遗产信息的共同理解,规范共包含62个实体类,148个属性定义;W3C标准中的媒体资源本体[19](Ontology for Media Resources 1.0)提供描述媒体资源属性的核心词表及其与网络媒体资源元数据格式的映射关系,便于描述媒体资源的特征与行为,该本体定义了28个核心属性,18种元数据格式和6种元数据容器格式。

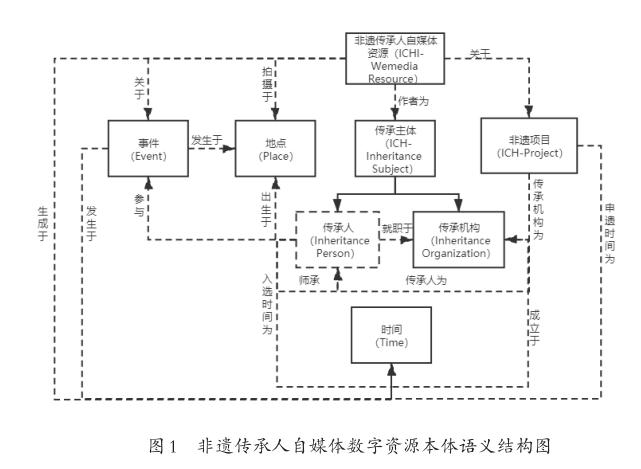

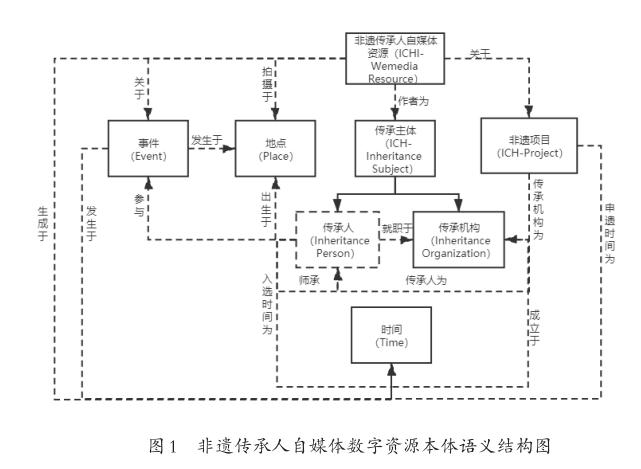

本研究在CIDOC CRM、DCTerms、mediaont-10本体的基础上,结合FOAF、Event、TimeOntology、Geoname Ontology等人物、事件、时间、地点方面的本体词汇库并进行适当扩展,还复用了学者已构建的非遗项目类(ICH-Project)中的部分子类与属性[20-21]。在此基础上,扩展定义了非遗传承人自媒体资源类(ICHI-Wemedia Resources),用于对非遗传承人自媒体发布信息的语义描述。本研究构建的非遗传承人自媒体数字资源领域本体共包含非遗项目(ICH-Project)、非遗传承主体(ICH-Inheritance Subject)、非遗传承人自媒体资源(ICHI-Wemedia Resource)、时间(Time)、地点(Place)、事件(Event)6个大类,语义结构见图1。

非遗项目类(ICH-Project):《中华人民共和国非物质文化遗产法》明确规定:“国务院建立国家级非物质文化遗产代表性项目名录,将体现中华民族优秀传统文化,具有重大历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产项目列入名录予以保护”。据此,国务院于2006年、2008年、2011年、2014年先后认定了四批国家级非物质文化遗产项目,共计1372项,按照申报地区或单位进行区分,共计3145个子项[22]。国家文化部建立了“国家+省+市+县”的四级非遗保护体系,非物质文化遗产保护名录的建立工作由国家逐步向省、市、县扩展。在国家级名录当中,非物质文化遗产共分为十大门类,每个代表性项目都有一个专属的项目编号。因此,在“非遗项目”类的设计过程中,依据上述国家级的规范,设置了项目名称、项目编号、项目门类、项目级别、项目简介、入选批次、入选时间、发展历程、生存状况、艺术特点、流派/风格、保护措施、代表性作品等作为非遗项目类的子类及属性。

非遗传承主体类(ICHInheritance Subject):非遗传承人是非遗传承的重要载体,国家文化主管部門分别在2007年、2008年、 2009年、2012年、2018年,先后认定了3068名国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。同时,非遗项目的申报与保护、传承人的彼此合作也都需要依托专业机构作为平台,据统计,目前涉及国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位共有3154家[23]。这些代表性传承人与代表性项目保护单位是非遗传承的主体。基于此,笔者在非遗传承主体类下设非遗传承人和非遗传承机构两个子类,参考FOAF和Org本体,分别为其设定传承人编号、姓名、性别、出生年月、民族、学历、职称职务、荣誉奖励、技能特长、自媒体账户;机构编号、名称、成立时间、机构简介、领导班子、机构历史等子类与属性以描述其发展状况。

非遗传承人自媒体资源类(ICHI-Wemedia Resource):非遗传承人自媒体资源是其在个人账户中发布的原创或转发的多媒体信息资源,有文字、图片、视频、音频、链接、图文结合的文章、H5页面等形式,涵盖了非遗传承人生活、工作、教学、社会活动、非遗保护与传承等方面。因此,在对本类目的设定中,参考了多媒体领域有影响力的Ontology for Media Resources 1.0,采纳其中与YouTube等社交媒体元数据标准的映射关系,并结合微博、微信公众号、哔哩哔哩、喜马拉雅、抖音等国内常用自媒体平台功能特性,设定了资源URI、资源名称、责任者、来源、格式、内容描述、版权、标签、话题、类型、语种、评论、转发、阅读量等作为其子类与属性。

时间类(Time):时间类参考Time本体并对其进行简化,主要负责描述与非遗项目、非遗传承主体、非遗传承人自媒体资源、事件相关联的时代、时间点、时间段、发生的先后关系等时间要素。

地点类(Place):地点类参考Geoname本体,选择其中的基本元素,主要负责描述与非遗项目、非遗传承主体、非遗传承人自媒体资源、事件相关联的地点、地理区域、空间位置、经纬度等地点要素。

事件类(Event):非遗项目的发展沿革、非遗传承主体的保护与传承活动、非遗传承人自媒体数字资源的生成往往都与某一具体事件相关,事件的发生也与位置、时间、主体、因素(工具、抽象原因等)和产物等要素息息相关。本研究参照Event本体,为非遗事件类设置了事件、因素、产物、主体、事件、地点、资源等子类与属性,通过事件这一关键情境将非遗主体、非遗项目与非遗资源串联。

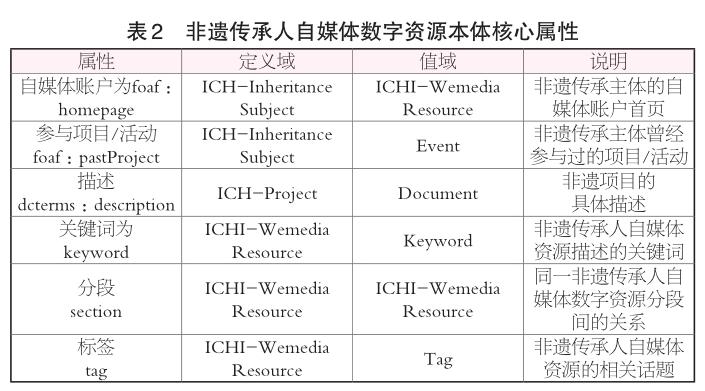

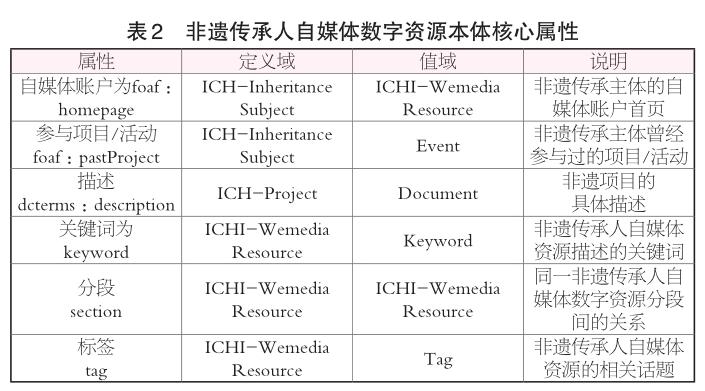

非遗传承人自媒体数字资源本体类目之间的语义关系需要用属性来定义,本研究设计的部分类目核心属性如下(见表2)。依据上述核心类目与属性定义,笔者使用软件protege5.5.0构建出非遗传承人自媒体数字资源领域本体。

4非遗传承人自媒体数字资源语义组织框架构建

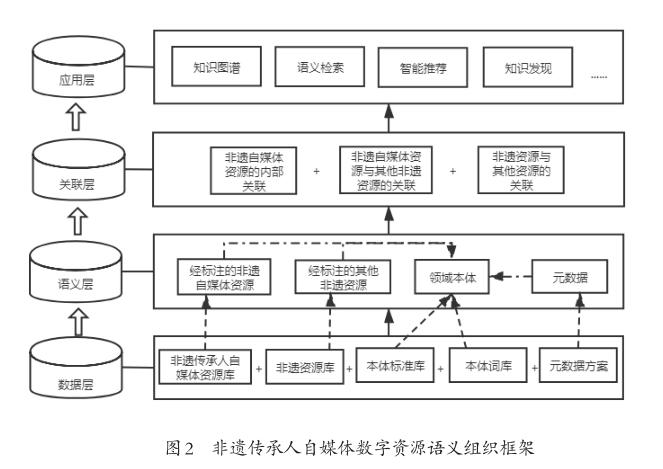

本研究在非遗传承人自媒体数字资源领域本体模型的基础上,提出非遗传承人自媒体数字资源语义整合框架。在实际应用层面,基于上述本体理论模型,对各级非遗传承人在自媒体形成的数字资源进行采集与语义描述,构建非遗传承人自媒体数字资源本体库;并将其与既有非遗资源库,以及反映传统文化、历史人物、重大事件等背景信息的其他成熟本体资源库中的知识内容进行整合,贡献动态性、互动性、情境性更强的知识内容。利用知识图谱发布技术,可视化展示出非遗传承人自媒体数字资源中蕴含的丰富知识元及其关联关系,为大众提供更具时效性、生动性、关联性的非遗知识。非遗传承人自媒体数字资源语义组织框架由四层结构组成,如图2所示,自下而上分别为数据层、语义层、关联层和应用层。

數据层是原始非遗传承人自媒体数字资源的集合,其中主要包括非遗传承人、非遗传承机构发布的微博、微信公众号推送信息、短视频平台发布的视频、互联网页等,以及本体词库、本体标准库、元数据方案等支撑性标准。数据层为上层的非遗传承人自媒体文本标注、知识标引、知识组织功能的实现提供基础数据支持。

语义层基于上述非遗传承人自媒体数字资源本体模型与元数据方案,实现了对数据层的RDF化标注。将资源库中的实例对应本体概念模型中的类与属性关系标注为RDF三元组的形式,揭示出概念间的语义关系。

关联层基于关联数据发布的技术,将基于非遗传承人自媒体数字资源本体所构建的RDF三元组在语义层上进行知识融合与关联,使其形成一个节点间相互连通的知识网络;并接入其他成熟的非遗本体、文化艺术领域本体等,构建起更加全面的非遗领域语义网络。

应用层基于关联层提供的知识网络,开发出各项基于语义、面向文化传播的非遗知识应用服务,例如知识图谱、语义检索、智能推荐、知识发现等,更好地为大众传播非遗领域相关知识,“活化”传统文化。

综上,本理论框架的构建,既可以为非遗传承人自媒体资源以及非遗领域的其他数字资源的整合提供理论指导;同时在实现路径上,也可通过一系列技术手段为大众提供更生动、权威、有效的知识。

5非遗传承人自媒体数字资源语义组织实证研究

著名昆曲表演艺术家、被国家第一批授予非物质文化遗产传承人称号的石小梅早在2011年就成立了个人工作室“石小梅昆曲工作室”,着力于昆曲剧目的整理与挖掘,在非遗宣传与推广上做出了重要贡献。笔者以其官方账号在2019年4月10日自媒体平台哔哩哔哩上传的讲座视频“[讲座]春风上巳天·昆曲表演中的程式与如何化掉程式”为例,对该视频及石小梅相关自媒体数字资源进行本体构建,并对此资源及其相关背景知识进行语义化组织。

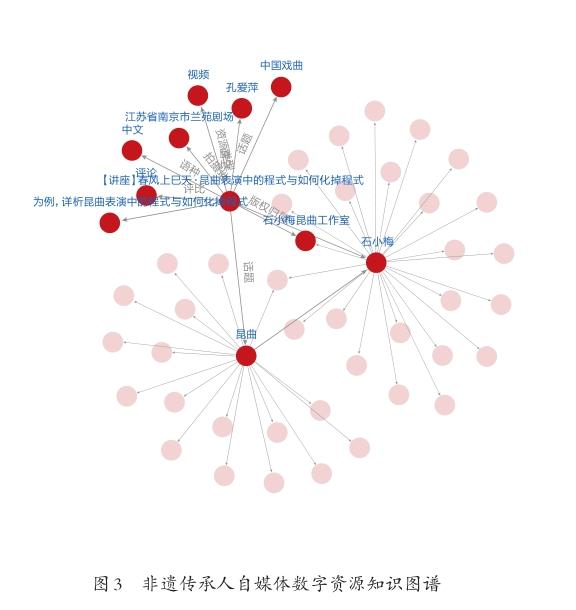

笔者使用KGCloud平台和Protege软件,来实现非遗传承人石小梅自媒体数字资源本体构建、语义组织、语义检索和知识图谱可视化。首先采集石小梅、石小梅昆曲工作室、昆曲的文本信息以及视频“[讲座]春风上巳天·昆曲表演中的程式与如何化掉程式”的格式信息与相关评论,然后将采集的文本以及在Protege中构建的非遗传承人自媒体数字资源领域本体owl文件一同导入KGCloud平台,基于领域本体中定义的类与属性,结合采集文本中的实际应用情境,使用KGCloud平台语义标注功能进行RDF三元组标注,并对RDF实例进行知识融合,从而实现基本的语义检索功能,最后绘制出“[讲座]春风上巳天·昆曲表演中的程式与如何化掉程式”的知识图谱(见图3)。

6结 语

自媒体数字资源急速增长,对其信息内容进行语义组织并将其纳入社会知识网络是大势所趋。文章仅对非遗传承人自媒体数字资源语义组织做了初步的探索和尝试,尚有不完善的地方,其中的概念抽取、语义标注、知识融合环节还更多依赖人工操作,未达到机器自动完成的水平。在后续研究当中,笔者将融入多媒体资源的识别与标注、命名实体识别、机器学习等技术,实现对大规模自媒体数字资源的自动标引与组织。