锥形束CT对颏部可移植骨块厚度及高度的测量*

2021-04-23介艳巧杨利杰周海霞朱娟芳

介艳巧 杨利杰 周海霞 甘 抗 朱娟芳

骨量是否充足是种植牙成功与否的关键因素。临床上常常使用引导骨再生技术(guide bone regeneration, GBR)来增加牙槽骨骨量从而达到种植的条件。自体骨块具有骨诱导、成骨性及良好的生物相容性,已成为骨移植的“金标准”[1],尤其是口内取骨因避免开辟第二术区及全身麻醉、减少手术时间、术后并发症少等优点备受推崇[2]。目前,国外有文献[2,3]报道利用CBCT 评估口内供骨区的可取骨量范围、体积及相邻解剖结构,但是国内尚未见相关研究。本文通过分析132例中国汉族正常人下颌骨的CBCT 结果,首次报道国人下颌颏部可取骨块的范围和相邻结构位置关系,以及左右同名牙、不同性别间有无差异,旨在为骨缺损患者在下颌颏部自体骨移植时提供临床参考和依据。

1.对象与方法

1.1 研究对象 收集2019年3月至2020年3月在郑州大学第一附属医院口腔中心影像科已有的132例年龄20~79岁的中国汉族患者下颌骨锥形束CT扫描数据。纳入标准:下颌前牙及双侧第一前磨牙均为自然牙;无牙冠修复体;下颌骨基本对称,无畸形、无严重错;无影响下颌骨形态的疾病及外伤手术史;CBCT图形清晰、完整,无伪影等干扰。

1.2 CBCT 扫描 所有研究对象均由同一名医师用同一台CBCT 仪(KaVo 3DeXam)进行扫描。扫描参数: 扫描视野13cm×16cm,管电流5mA,管电压120kV,体素0.25mm,扫描时间7s,断层厚度0.125mm。患者端坐放松,使用头颅固定装置使患者面部正中矢状面与地平面垂直,眶耳平面与地平面平行,上下颌牙齿咬紧并保持在牙尖交错位,患者保持静止不动。扫描后所有图像数据均被传入CBCT 影像数据中心进行三维重建。

1.3 测量项目(1)利用KaVo 公司开发的eXamVison 软件对重建后的CBCT 双侧颏孔之间的矢状面图像进行采集(如图1所示)。

(2)Hunt 等人[4,5]的研究分别提出颏部取骨的安全范围,本文以此为依据分别测量下前牙及双侧下颌第一前磨牙正中矢状面上牙根尖向根方5mm处唇舌侧骨板中心到唇侧皮质骨表面的水平距离(UD),下颌骨下缘最低点向冠方5mm 处唇舌侧骨板中心到唇侧皮质骨表面的水平距离(DD),以及二者之间垂直高度(VD)(如图2所示)。

图2 下颌前牙的正中矢状面MPR图像

(3)统计双侧颏孔前方5mm 处可见神经管影像的频次(如图3绿色圆圈所示)。

图3 下颌第一前磨牙的正中矢状面全景及MPR图像

所有测量内容均由一个人独自完成,1个月后再随机抽取20例进行第二次测量,用来做可信度分析。

1.4 统计学分析 运用SPSS 21.0 进行统计学分析,测量结果用表示。采用一致性检验分析测量者可信度;采用配对资料的t 检验比较左右侧同名牙之间UD、DD 以及VD 值的差异;采用独立样本t 检验比较男女之间相对应数据的差异;采用单因素方差分析不同年龄组之间相应数据的差异;以P<0.05为标准判断有无统计学意义。

2.结果

20例样本2次测量数据Kappa=0.897, 表示测量者对骨量厚度的测量结果一致性是较好的。研究对象共132例,男69例,女63例,青年组(20~39岁)42例,中年组(40~59岁)46例,老年组(60~79岁)44例。

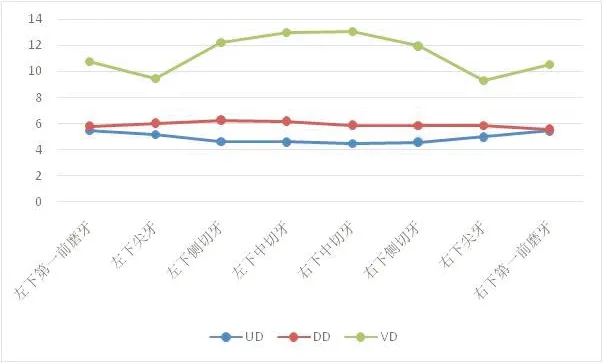

2.1 不同牙位之间UD、DD 和VD 值的比较由表1 a、b 可知,左右侧同名牙三种测量指标分别进行配对检验,结果显示DD 值在下颌切牙和下颌第一前磨牙有统计学差异,UD 在下颌尖牙有统计学差异,其余均无统计学差异;左右侧同名牙下方的垂直高度VD 差异无统计学意义。从图4 明显看出可取骨块的垂直距离从中切牙向远中逐渐降低,在下颌尖牙处最小,到第一前磨牙又增大。表2 显示通过t检验分析尖牙与同侧其它牙位的垂直距离有显著性差异(P<0.05)。图4 中三种指标中UD值均值最小,尤其是下颌切牙区域,表3显示下颌中切牙的UD 值与同侧侧切牙无明显差异,而与其他牙位有显著差异(P<0.05)。

图4 下颌前牙及下第一前磨牙三种指标的均值

2.2 性别之间三种指标的比较 男、女两组测量结果的均值见表4。男性的各项指标均值均大于女性的各项指标均值。各个牙位下方可取骨块的垂直距离VD 在两组之间有统计学差异(P<0.05),而根尖下方和下颌骨下缘上方的可取骨块厚度的统计学差异表现各异。

表1 a 下颌左右侧三种指标的均值及比较(n=132)

表1 b 下颌左右侧三种指标的均值及比较(n=132)

表2 下颌尖牙与同侧其它牙位VD的比较

表3 下颌中切牙与同侧其它牙位UD的比较

表4 男、女两组下颌三种指标的均值及比较(n=132)

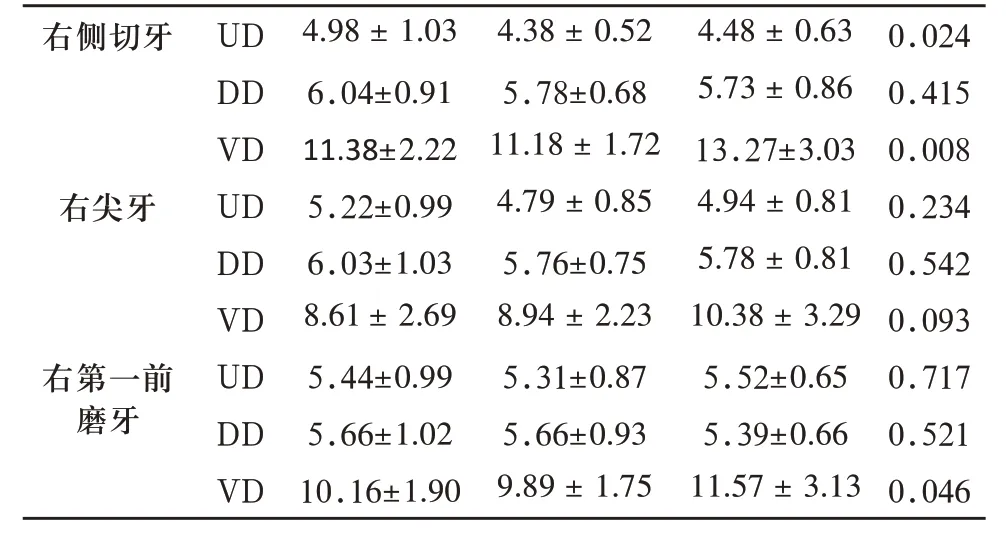

2.3 年龄分组 表5 显示不同年龄段各组之间的双侧第一前磨牙的VD 值、双侧中切牙的UD 值、右侧切牙的UD 和VD 值的差异显示有统计学意义(P<0.05),其余差异均无统计学意义。

表5 不同年龄组下颌三种指标的均值及比较

右侧切牙右尖牙右第一前磨牙UD DD VD UD DD VD UD DD VD 4.98± 1.03 6.04±0.91 11.38±2.22 5.22±0.99 6.03±1.03 8.61± 2.69 5.44±0.99 5.66±1.02 10.16±1.90 4.38± 0.52 5.78±0.68 11.18± 1.72 4.79 ± 0.85 5.76±0.75 8.94 ± 2.23 5.31±0.87 5.66±0.93 9.89 ± 1.75 4.48± 0.63 5.73± 0.86 13.27±3.03 4.94 ± 0.81 5.78± 0.81 10.38± 3.29 5.52±0.65 5.39±0.66 11.57 ± 3.13 0.024 0.415 0.008 0.234 0.542 0.093 0.717 0.521 0.046

2.4 双侧颏孔前方5mm 处可见神经管影像的频次统计 左、右侧颏孔前方5mm 处可见下颌神经管影像的例数分别为101 和90,占总比例的76.5%和68.2%。

3.讨论

引导骨再生技术(GBR)是增加骨量的有效方法,有研究[6]报道该技术提高了种植体的成功率并降低了并发症的发生率。用于GBR 的材料包含自体骨、同种异体骨、异种骨和人工合成骨替代用品,其中自体骨是最有效的植骨材料[1,7]。自体骨的来源主要是分为颌骨内和颌骨外两类。Gultekin 等人[8,9]研究表明相比于颌骨内骨块,颌骨外骨块移植后骨吸收显著,两者具有统计学差异。而颌骨内骨块具有膜内成骨能力,同时避免开辟第二术区、相对微创;避免全麻,降低患者手术成本及并发症[7,10]等优点。因此当颌骨内取骨量能满足骨缺损区域所需骨量时优先选择颌骨内取骨[2,7]。

颌骨内供骨区主要有下颌颏部,下颌骨外斜线和上颌结节等。下颌骨颏部可提供的自体骨量比其他部位多,且骨密度高[2],同时手术入路简单,骨愈合情况良好,骨吸收率低[11],因此颏部是理想的颌内供骨区。然而该区域存在解剖和功能损伤的风险,有报道[12,13]指出手术不当会损伤颏神经或下颌切牙管神经等导致神经外膜水肿、术后不适、疼痛及下前牙、颏部牙龈、嘴唇等永久性或暂时性的感觉障碍。曲面断层片的成像特点如二维影像、结构叠加等导致其无法清楚识别颏部神经的走行及变异情况,而CBCT 不仅能显示冠状面、矢状面和水平面的解剖结构,还能利用横断面成像技术更有效地对下牙槽神经和下颌切牙管神经等解剖形态进行识别,因此本文利用CBCT 对下颌骨颏部的周围解剖结构进行研究,为减少颏部移骨的并发症提供临床参考。

表1 说明下颌颏部可取骨块的厚度范围为(4.49±0.69~6.20±0.76)mm,高度位于(9.32±2.83~13.04±2.33)mm 之间,图4 显示可取骨块的垂直距离(VD)在下尖牙位置最低,同时表2显示下尖牙的垂直距离与同侧其他牙位相比有统计学差异,因此临床上需注意尖牙牙根位置,避免取骨时伤及此处。图4 中三个指标中UD 均值最低,尤其是下颌切牙区域,表3 说明切牙区域牙根下方5mm处可取骨块的厚度最薄,并且此处位于正中联合附近,因此术中应缓慢、间断使用超声骨刀或骨凿取骨,同时注意掌握深度和力度,尽量避免造成术中或术后意外骨折。表4显示男性的各项指标均值大于女性的相应指标,其中各个牙位下方的垂直距离均有显著性差异。早在1988年丁家明[14]指出下颌骨体的高度存在男女性别差异,与本文观点一致。由此可见自体骨移植时男性可用骨量较多,相对具有优势。针对表5中有统计学意义的指标两两比较发现,有差异的指标集中在老年组和另外两组的垂直距离。有学者研究[15]随着年龄的增加髂骨的骨小梁厚度及数量都会变小,而本文中老年组垂直距离的降低是否与颏部骨小梁的增龄性变化有关,需要进一步的实验研究。

随着CBCT 的应用,临床上发现大量下颌神经管变异的情况[16]。国内外有研究[17,18]提出下牙槽神经前袢(the anterior loop of the inferior alveolar nerve, AL)的概念, 即下牙槽神经除了直接向前、向外延伸至颏孔外,有时其分支弯曲向上、向外走行于颏孔的前面,然后循原路折回从颏孔穿出形成的颏孔前弯曲部分。但是关于下牙槽神经前袢长度测量各异,文献[13]报道从0.5mm到10mm不等。Chen[19]等人报道台湾人的前袢长度均值为(7.61±1.81)mm,而本研究中颏孔前5mm 处仍可见的神经管影像,与Chen的研究极其相似,其是否为下牙槽神经前袢需要深入研究。Li 等人[20]研究表明手术时为避免损伤下牙槽神经前袢应该远离颏孔前缘4~6mm,而武媛等人[21]则提出预留4mm的安全范围。本研究发现左、右侧颏孔前方5mm处可见较粗的神经管影像分别占比是76.5%和68.2%, 鉴于比例较高, 本文建议术前应进行CBCT 检查, 仔细研判下牙槽神经管的走行及变异情况, 如果发现下牙槽神经前袢,那么手术的安全范围应该至少远离前袢前缘2mm, 避免引起麻木、疼痛等神经感觉障碍。

综上所述,本研究首次测量国人颏部取骨所涉及部位的骨量厚度及相关重要解剖结构,鉴于研究个体间的指标差异较大,因此临床医师应充分应用CBCT 进行种植术前诊断,从而制定合理的个性化方案,避开重要的解剖结构,从而降低误伤,减少并发症。