数字金融、金融中介与资本配置效率

2021-04-12封思贤徐卓

封思贤 徐卓

摘 要:从理论和实证两个角度分析数字金融对我国实体经济资本配置效率的影响,以及金融中介在其中发挥的作用,结果表明:总体上,数字金融的发展能提高我国的资本配置效率,但这种影响是非线性的,且对不同地区的影响效果存在显著差异;金融中介发展水平较高的地区,数字金融对资本配置效率的影响明显更强;金融中介发展水平的差距会扩大数字金融对资本配置效率影响效应的差距。在推进金融数字化升级、发挥数字金融对资本配置积极效应的同时,我国更应向金融中介发展水平较低的地区倾斜金融业基础设施建设资源,以避免数字金融快速发展带来的新的更大的地区发展不平衡。

关键词:数字金融;资本配置效率;金融中介

中图分类号:F832 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)03-0040-16

风险管理是金融最核心的功能之一,其管理效率高度依赖于各类数据。数据获取越充分、数据处理效率越高,交易各方之间的信息不对称程度越低,越有利于管理各类风险。由于数据在金融运行中十分重要,金融界近年来一直在重点研究各类数据处理技术在经济与金融领域的深度应用,并逐渐形成了一种新的金融形态——数字金融。所谓数字金融,是指将移动互联、大数据、云计算、区块链、人工智能等各类数字技术与传统金融服务业态深度融合发展的一种新型金融服务,其中数字是手段、金融是本质,主要特征是信息化、网络化和智能化[1]。

就数字金融给我国经济与金融等领域带来的影响效应问题,学术界已从经济增长、货币政策、銀行竞争、融资需求、地区创业与企业创新等多个角度开展了相关研究。其中具有代表性的观点有:钱海章等指出,数字金融发展促进了技术创新与地区创业,进而推动了我国的经济增长[2];战明华等证实,数字金融发展总体上提高了我国货币政策的效果[3];封思贤和郭仁静发现,数字金融发展通过促进银行竞争改善了我国商业银行的成本效率,但降低了商业银行的利润效率[1];傅秋子和黄益平认为,数字金融整体水平的提升减少了农村生产性正规信贷需求概率,但增加了农村消费性正规信贷需求概率[4];谢绚丽等指出,数字金融的发展对创业有显著的促进作用[5];唐松、伍旭川、祝佳发现,数字金融发展能够有效解决企业的“融资难、融资贵”问题,但企业创新动能的发挥离不开有效的金融监管[6]。综合来看,这些成果大多肯定了数字金融对我国的积极影响,但也不难看出,极少有文献探讨数字金融对我国实体经济资本配置效率的影响。

服务实体经济是金融的重要功能。无论金融形态未来如何演变,服务实体经济、提高资本配置效率始终是金融的最重要使命。然而,现实中以网络借贷和比特币等为代表的一些数字金融行业,却借着金融创新之名,走上了背离金融宗旨之路,这不仅给金融系统埋下了巨大的风险隐患,而且严重制约着实体经济的健康发展。因此,从实体经济视角探讨数字金融对我国资本配置效率的影响,具有十分重要的现实意义,本文将对此展开重点研究。

数字金融对资本配置效率既可能直接产生影响,也可能通过商业银行等传统的金融中介间接产生影响。虽然我国资本市场近年来发展迅速,但迄今为止我国仍以间接融资为主,即金融中介在数字金融的影响过程中仍可能发挥着重要作用。因此,本文将重点探讨如下问题:数字金融的发展是否能切实提高我国的资本配置效率?其影响的机理是什么?该影响是否存在地域或行业层面的差异?数字金融与资本配置效率之间的关系会因金融中介的发展而产生怎样的变化?

一、相关文献综述与理论分析

(一)相关文献综述

虽然现有文献很少专门研究数字金融如何影响资本配置效率,但由于数字金融本质上仍是金融,因而关于金融与资本配置效率的已有成果仍具有重要参考价值。

1.金融影响资本配置效率的相关文献综述

在研究资本配置效率影响因素的各类成果中,不少文献从金融角度重点探讨了其中的制约性因素,并发现了两个重要影响途径:金融摩擦和金融制度安排。

关于金融摩擦,至少有三个关键因素:异质性借贷成本、借贷约束和不完全信息[7]。其一,在完美的市场假设中,所有企业的资本边际产出应该等于借贷利率,但现实经常并非如此,不同企业所需付出的借贷成本往往大相径庭。异质性借贷成本最为经典的研究范式由Hsieh & Klenow提出,他们用企业间借贷利率的离散程度来衡量资本配置的无效率[8]。其二,非国有企业尤其是中小企业,很难从正规渠道获得贷款,面临的借贷约束较为严重[9]。借贷约束在不同行业具有较强的异质性。对融资需求更大的行业,以及资产专用性更强的行业,遭受到资本配置扭曲所带来的损失更高[10],这种信贷约束的存在甚至对货币政策调整都有一定的不利影响。其三,资本配置过程中的不完全信息问题可分为信息不对称与不完全契约。信息不对称主要体现在代理成本上,借款人无法观测到真实的项目投资情况,因而需要贷款人支付信息验证成本。依据最优契约理论,借款人的经营规模越小,其所需承担的代理成本费用越高,这样中小企业获得贷款的成本必定会远超大型企业或国有企业。不完全契约是指现实世界不可预测、交易双方的有限理性导致契约所制定的计划与安排在订立后无法精准无误地执行[11],这种受限执行会放大借贷约束[12]。

金融制度安排中的制度主要包括产权制度和金融抑制政策。就产权制度而言,不同所有制企业的资本配置效率不同。国企高管任命上无自主权、内部经营决策受干预等问题的存在,可能使国企在资本投入上落入次优化境地[13]。现实中,资不抵债但仍能继续依靠贷款存活的“僵尸企业”不少是国有企业,这是一种对市场正常的进入/退出机制的扭曲,加剧了国内信贷配给与信贷歧视问题[14]。其二,金融抑制政策的客观存在也会大大降低资本配置效率。管理部门若动用行政权力将有限的金融资源优先投入资本密集型产业,则容易加剧行业间借贷成本与增长效率的不平衡[15]。设计良好的政策是管理部门通过干预金融进而更好促进经济发展的必要前提条件[16]。金融抑制政策是造成资本扭曲的最主要原因,特别是在利率管制、寻租、信贷配给、市场准入等方面的过度抑制会显著影响资本配置效率[17]。

2.关于数字金融、金融中介与各种效率之间关系的文献综述

相关文献的观点不尽相同。第一种观点认为,数字金融会颠覆由直接融资、间接融资组成的传统金融市场格局,建立起颠覆性的全新融资模式[18-19]。数字金融的发展虽然给银行等金融中介经营带来了竞争压力,导致其风险承担水平的变化[20],但也会提升其运营效率与技术水平[21-22]。第二种观点认为,数字金融对金融体系的发展无本质上的改变,且对传统金融机构的运营效率没有显著影响[23]。顾海峰、杨立翔发现,数字金融发展对银行业的资源配置功能没有显著影响[23]。第三种观点则认为,数字金融虽然加速了我国利率市场化的进程,降低了社会间接融资比例[24],但在监管效率[25]、风险防范效果[26]以及信息披露规范程度[27]等方面仍存在诸多不足。

(二)数字金融、金融中介影响资本配置效率的微观经济学机理

明晰数字金融与资本配置效率之间的关系,首先必须确立金融部门与实体经济资本配置效率之间的关联。本文将在充分借鉴Hsieh & Klenow模型的基础上[8],从现金约束角度对相关的微观经济学机理进行分析。

若所有企业都面临着相同的工资水平并根据利润最大化原则来决定生产要素的需求比例,则企业对于中间产品的定价、资本—劳动投入比率、资本投入数量与产出数量分别为:

二、研究假设的提出

前述分析表明,数字金融影响资本配置效率的主要途径有两条:一是数字金融通过降低金融摩擦来提升资本配置效率;二是金融中介促進数字金融技术溢出来提高资本配置效率。

数字金融能有效降低金融摩擦,具体体现在:其一,数字金融使信息技术被广泛运用于金融业务的执行过程中,大大提高了金融业务的实现效率[30],并使金融业态与模式发生了动态变化。数字平台的可延伸性扩展了金融业务规模,在此基础上派生出了多样化的业务种类,其发展不仅丰富了金融服务的定义,降低了金融交易成本,而且打通了原本分割存在的各个金融领域,减轻了由金融业市场分割所带来的企业异质性借贷成本问题,最终促进了资本配置效率的提高。其二,数字金融依托大数据、人工智能等信息技术后发展迅速,并将这些技术迅速运用到已有金融体系中,改善了金融资产定价的精确度,降低了金融从业人员的操作风险。数据抓取能力的加强还将帮助金融中介更好地识别客户信用风险,缓解融资过程中的逆向选择行为,降低了债权人的监督成本与信息成本,减少了由信息不对称引起的金融摩擦,从而提高了资本配置效率。其三,数字金融使更多小微企业获得信贷支持,如创业企业和电商等[31]。拥有更高效率经营理念的小微企业能够公平地在信贷市场上获取资源,这减轻了由资源错配所引起的信贷约束问题,缓解了金融摩擦,改善了资本配置效率。综上,提出如下假设:

H1:对于同一个地区,当地的数字金融发展会对资本配置效率产生正向影响。

金融中介在数字金融提升资本配置效率的过程中发挥了促进作用,主要表现为:其一,金融机构更完善的基础设施,为数字金融技术的投入运用提供了基础保障。借助移动互联网技术,线上业务逐渐替代了传统金融业中由大量线下网点和工作人员所承担的活动,并向数字化方向不断升级。金融中介在支付、信贷、保险等多个领域,逐步过渡到线上数字化模式,不仅缩小了金融机构对工作人员、线下网点数量上的需求,引起了金融中介经营模式、价值创造方式的革新,而且使得数字金融技术的进一步扩散成为可能。其二,随着城市商业银行与非银行类金融机构数量迅速增加,金融中介市场竞争程度加剧,金融中介营业牌照的特许权价值被削弱,迫使金融中介加快革新经营理念、积极寻求新技术的支持,加快了数字金融由技术理念向经济效能转换的步伐,提升了其对于实体经济资本配置的作用效果。其三,金融中介之间频繁的人才交流以及人员流动,一方面有助于金融中介增加人力资本,应对经营模式转型,另一方面也加快了数字金融技术的行业扩散,使数字金融能更好地响应经济发展变化。以上三点是金融中介促进数字金融影响资本配置有效性的传导途径。由此可见,金融中介发展水平的提高会有利于数字金融向资本配置效率的作用传导。金融中介与数字技术的结合能使其以较低的成本搜集与传递信息,发挥金融中介的渠道优势,促使资本配置效率进一步提高。

我们还可以借鉴Hombert & Matray[32]的思路,运用双重差分框架来更好地阐释金融中介对数字金融影响的扩散效应。设f为一个地区的金融摩擦系数,f∈[0,1],数字越大表示金融摩擦程度越高。假设p(f=0|D)=D,D为数字金融发展程度,即D对f的条件概率p的结果与其他外生变量相独立。由于金融中介发展程度与资本配置效率通常正相关[33],因此,若记资本配置效率为E、金融中介发展程度为P,则资本配置效率在金融摩擦f∈{0,1}时:Ef=αf+βfP,其中β0>0,β1>0。由于E0>E1,即无论一个地区的金融中介发展水平如何,较低状态下的金融摩擦都会增强该地区的资本配置效率。于是,各种摩擦系数下的资本配置效率可表示为:E=α1+(α1-α0)f+[β0+(β1-β0)f]P,令α1=γ1,β0=γ2,α1-α0=γ3,β1-β0=γ4,则前式可重新表达为:E=γ1+γ2P+γ3f+γ4fP。这意味着,在数字金融影响资本配置效率的实证检验中,若不考虑与传统金融中介规模的交互影响,估计结果将可能是有偏的。据此,提出如下假设:

H2:在金融中介发展程度更高的地区,数字金融发展对资本配置效率的影响更强。对于数字金融发展而言,更发达的金融中介会扩大其对资本配置效率的正向影响。

综上,数字金融主要通过“降低金融摩擦”和“金融中介促进效应”两条途径来提升资本配置效率(见图1)。也就是说,资本配置效率的反应可能是双重渠道影响的叠加,但也可能存在着时滞效应导致其中任意一条的影响受到局限,连接的关键在于金融中介所扮演的枢纽角色。若金融中介的治理效率低下,或者实体经济无法消化数字金融所带来的负面影响,则资本的无效配置仍会继续存在。

三、实证分析

在前述分析基础上,这里主要通过计量模型检验数字金融、金融中介对我国资本配置效率的作用机理及其实践效果。

(一)变量选取

1.被解释变量:资本配置效率

被解释变量ηc,t表示地区的资本配置效率,考虑其一期滞后项是为了捕捉资本配置效率变动的惯性。其测度采用当前学术界普遍认可的方法——Wurgler模型[34],具体公式为:

其中:Iic,t为地区c行业i第t年的固定资产净值,Vic,t为地区c行业i第t年的工业增加值,估计值ηc,t表示地区c第t年的投资弹性系数,该项系数测算的是地区内投资追加、撤出对行业产出的弹性水平,即实体经济的资本配置效率。

2.数字金融发展程度

DIFc,t表示地区的数字金融发展程度,本文选取北京大学数字普惠金融指数来刻画相应的发展程度。由于该指数包括了数字金融覆盖广度、数字金融使用深度、数字支持服务程度的复合因素,因此,若只运用总指数来捕捉数字金融发展对资本配置效率的影响,可能很难做到相对全面和客观。在数字普惠金融总指数下设的三个一级指标中,数字支持服务程度指数所衡量的金融服务成本和服务便利性与金融摩擦有更强的关联。为获得更稳健的研究结果,本文分别使用数字金融发展总指数(DIF)与数字支持服务程度(DIFs)来刻画数字技术助力金融发展的情况。

3.金融中介发展指标

Finc,t是金融中介发展规模指标。现有文献主要通过信贷规模来体现金融中介发展程度。本文分别从业务[33]、机构[35]、人员[36]三个角度,选取金融中介营业额、网点数、从业人员三个指标,多方面刻画地区金融发展变化后金融中介规模所产生的影响。此外,本文运用业务规模与机构、人员规模之间的比值Rtoc,t作为金融中介业务流通速度的代理指标。这样选取的理由包括:其一,本文基于省级行业层面研究资本配置效率,营业额、网点数、从业人员三个指标在各省份之间统计口径一致,数据准确性较高,更能提高实证结果的可信度。其二,本文主要研究金融中介作为数字金融载体的角色,单位网点、单位人员所处理的营业额对金融中介的业务量流通速度的刻画更加直观。其三,业务流通速度计算所采用的指标也是金融中介发展规模的相关指标,两个部分结果之间能相互印证或补充,增强实证结果的可靠性。

4.控制变量

前述的理论分析表明,制度安排影响资本配置效率,因而需引入如下控制变量:国企规模、国有金融机构垄断程度与政府金融集权度,以此控制制度扭曲对于资本配置效率的影响。其余的控制变量还包括:人均受教育年限、外商直接投资、进出口贸易、经济结构、基础设施完善程度。

(二)数据来源

资本配置效率测算所使用的数据来自《中国工业统计年鉴》、《中国第三产业统计年鉴》、国家和各省份统计部门官网。外商直接投资、进出口贸易、经济结构、基础设施完善度、人均受教育年限数据来自《中国统计年鉴》,金融中介规模数据来自《中国金融统计年鉴》以及中国人民银行公开数据,数字金融指数源自北京大学数字金融研究中心课题组的研究报告[37]。截至目前,北京大学数字金融指数的最新数据只更新到2018年,且不少省份2018年本地区分行业的固定资产等数据至今仍未公布,受限于数据的可得性,本文样本时间选择的是2011—2017年。样本共包含8个一级行业①、31个省份。

(三)描述性统计

表1(下页)是各变量的描述性统计结果。表1的结果显示,样本期内我国平均的资本配置效率为0.43,高过Wurgler测算的65个国家平均资本配置效率值0.429[34]。但我国最大值与最小值之间的差距很大,说明各地区资本配置效率存在明显差异,也进一步佐证了分地区测算资本配置效率是非常必要的。此外,由于表1中资本配置效率的最大值与最小值的差值超过6倍标准差,为提高结果的稳健性,本文在后续的实证检验中对其使用了95%的双侧缩尾处理。

(四)模型设定

本文的研究目標是考察数字金融的发展程度对我国资本配置效率的影响。根据前文的分析,设定如下模型用于实证检验:

其中:μc为省份固定效应,用来控制不随时间改变的地区层面特征对资本配置效率的影响。εc,t为误差项。control为表1中的控制变量,其余指标的含义同表1。

(五)检验结果

为解决包含滞后项所带来的动态面板偏误问题,本文利用系统广义矩方法对式(20)和(21)进行估计,并报告回归结果的稳健标准差。

1.数字金融、金融中介规模与资本配置效率之间关系的检验结果

由于数字支持服务程度(DIFs)与数字金融发展总指数(DIF)之间的Pearson相关系数高达0.9,因而两者不能放在同一个回归模型中。表2(下页)是各自检验的结果。

表2显示,所有的模型均通过了Sargan检验,除模型(6)、(13)之外均通过了Wald联合显著性检验,表明模型设定基本合理。就主要解释变量而言,从模型(1)—(7)的回归结果中可以看出,各地区的数字支持服务程度(DIFs)的估计结果均显著为正,说明假设H1成立。然而,模型(8)—(14)的回归结果显示,数字金融发展总指数(DIF)对资本配置效率的影响系数均未通过显著性检验,这意味着我们无法拒绝H1的零假设。本文认为,造成模型(1)—(7)与模型(8)—(14)结论不一致的可能原因在于:在未报告的分指数回归中,数字金融使用深度的回归系数不显著;数字金融对资本配置效率的影响存在可能的非对称性。关于这一点将在后文作进一步分析。

从表2中的交互项来看,首先,在金融中介的规模特征变量中,业务规模与数字金融发展的交互项系数的效应量较高,对资本配置效率的影响更强。金融中介的业务规模与数字支持服务程度的交互项系数显著为正。这两项结果意味着银行业务规模增量越大,数字金融发展对资本配置效率的影响越大,表明金融中介对数字金融技术的使用会增强其对地区实体经济资本配置效率的改善作用。其次,金融中介的机构、人员规模与数字金融发展、数字支持服务程度的交互项效应量较低,机构规模交互项的回归系数显著为负。这意味着在银行的分支网点增量扩大的情况下,数字金融发展对资本配置效率的影响会受到一定程度的削弱。随着数字金融技术与金融中介的深度融合,线下网点的作用不断降低,继续保留过多的物理网点不利于资本配置效率的提升。总体上看,交互项的回归结果部分支持了假设H2。

表2还显示,金融中介的业务规模、人员规模、机构规模的回归系数均不显著,这与随洪光等的结论不同[33]。本文认为,其中可能的原因是金融规模发展与经济增速[38]、经济发展质量[39]等之间是非线性关系。本文的主要目标是研究数字金融对资本配置效率的影响,因而这里对此不作深入讨论。另外,资本配置效率的滞后项的回归系数为正,但仅有(4)、(5)的回归结果显著,这意味着随着我国经济体制的逐渐完善以及金融市场的成功转型,实体经济的资本配置效率正在逐步提高,但趋势并不明显。

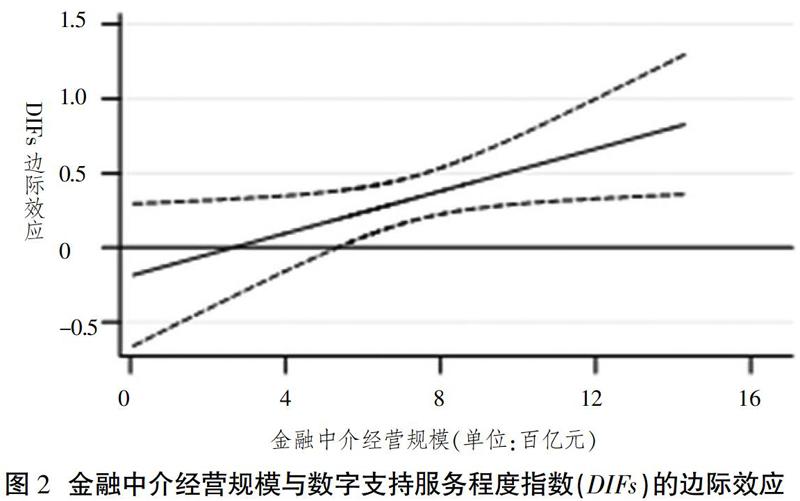

本文用图2来解释回归结果(3)中金融中介与数字支持服务程度对资本配置效率的边际效应之间的关系。数字金融对资本配置效率的影响随着金融中介规模提高而递增,在金融中介规模高增幅地区(北京、上海、广东等),其影响的显著性随着金融中介规模的提高而增强;在金融中介规模低增幅地区(西藏、青海、宁夏等),影响接近于0,且置信区间较大,显著度较低。当金融中介业务规模年增幅大于569亿元时,该关系在统计意义上显著。这说明,在金融中介发展较慢的地区,数字金融在推动当地资本有效配置中所发挥的作用有限,也说明了金融中介对边际效应的影响可能存在着非对称效应。

从表2中的控制变量来看,地方人均受教育年限的系数显著为正,表明地区的人力资本存量越高,资本配置越有效。国企占比的回归系数与资本配置效率的系数显著负相关,表明国有企业弱化了有效竞争,进而降低了地区资本配置效率。外商直接投资与进出口贸易的回归系数为负,表明外部资本进入以及进口产品对我国产业发展间存在的竞争和挤出效应,对我国地区资本配置效率的有效性存在削弱作用。此外,部分控制变量的系数不显著,可能是因为这些变量存在一定程度的内生性,或与样本仅包括规模以上产业数据的样本偏误有关。

2.数字金融、金融中介业务流通速度与资本配置效率之间关系的检验结果

数字金融对资本配置效率的影响效率,与其依托的金融中介的业务流通速度密切相关。接下来,本文使用金融中介的业务流通速度指标(Rto)替代前文的金融中介发展规模指标,来进一步分析数字金融和金融中介对资本配置效率的影响。

表3(下页)的结果显示:交互项的系数除模型(18)外都显著为正,这说明地方金融中介较高的单位网点营业额、单位人员营业额增速能强化数字金融对资本配置效率的正向影响并降低负面影响,进一步支持了假设H2。当金融中介营运效率较高时,数字金融对实体经济资本配置效率的扩散影响变得更为高效。金融中介的高业务流通速度代表着业务规模的提升与机构规模、人员规模的缩减,这也印证了前文所得到的结论。回归中其他控制变量的情况与基于金融中介规模的结果基本相符。

3.数字金融、金融中介对资本配置效率之间非线性关系的检验结果

地方金融中介规模各项指标的增量、占比不同,体现了地区间金融发展状况的不平衡。目前为止,本文主要研究了金融中介与数字金融影响资本配置效率的线性关系,然而前述基准回归的结果支持非线性关系存在的可能性,此外以往研究也大量强调了金融发展与实体经济间的非线性影响。前文的研究也得到,在金融发展水平不同的条件下,数字金融对资本配置效率的影响可能存在异质性。对于非对称效应的研究,分样本回归是比较主流的实证处理方法,然而由于样本划分不可避免地存在主观性,结果极大程度上依赖于分组设置,因此我们使用面板门槛模型来寻找变量间潜在的门槛效应。在面板门槛模型中,门槛由回归内生形成,不同区间内的斜率可以有所差异,在保证客观性的前提下,能对基准回归结果进行有效的补充,并进一步揭示数字金融与资本配置效率间的非线性关系。面板门槛模型设定如下:

其中,THc,t表示门槛变量(金融中介规模、金融中介业务流通速度),I(·)表示示性函数,括号内为真则取值为1,否则为0。β1、β2分别衡量门槛变量THc,t小于、大于等于门槛值γ条件下数字金融对资本配置效率影响的大小,其余设定均与基准回归一致。面板门槛估计使用两步法:第一步,使用最小二乘法对门槛值γ进行估計,置信区间的构造依据似然比统计量,用于检验门槛值γ等于其真值的零假设;第二步,运用该门槛值对系数进行回归。

表4是对金融中介业务规模、流通速度指标分别进行面板门槛回归的结果。结果显示:在控制非线性关系后,在不同的变量代理指标下,β1、β2的系数均显著为正,意味着假设H1成立,即数字金融发展提高了资本配置效率;表4的结果还使本文对假设H2有了更进一步的认识,即数字支持服务程度对资本配置效率的影响程度取决于金融中介的业务规模、业务流通速度,当这些指标低于门槛值时,数字金融对资本配置效率的影响程度均较低,但随着金融中介发展程度的提高,其影响会增强;内生形成的金融中介各指标的门槛值与其样本均值之间有明显差异(分别为1.839、0.159、0.157);除模型(25)、(26)之外,地区金融中介较低的发展水平均意味着更低的数字金融扩散影响。事实上,在现有金融发展水平较低的地区,利用数字金融发展实体经济的需求更为迫切,但由于其金融基础设施不完善,可能发挥的效果相对较弱。而在金融发展水平较高的地区,现有的金融中介已具备有效配置资本的能力,数字金融所带来的金融服务升级、技术进步对资本配置效率的影响更强。这可能导致对于不同金融中介发展程度的地区,数字金融发展在未来所造成的不同影响可能使地区之间的差距进一步扩大。

四、结论与政策建议

无论金融形态如何创新,服务实体经济都应是金融最重要的使命。近年来,我国数字金融发展十分迅速,但鲜有文献探讨其对我国实体经济资本配置效率的影响机理和效果。本文在借鉴Hsieh & Klenow模型的基础上[8],首先探讨了数字金融影响资本配置效率的微观经济学机理,并结合我国的金融中介发展特征梳理出了这种微观机理在我国的具体实现路径;然后通过我国2011—2017年31个省(区、市)的相关数据进行了实证检验。结果发现,数字金融发展总体上能提高我国的资本配置效率,但这种影响是非线性的,且存在门槛效应;在数字金融影响资本配置效率的过程中,金融中介发挥着重要作用;当金融中介的业务规模或业务流通速度低于门槛值时,数字金融对资本配置效率的影响程度较低;随着金融中介发展程度的提高,数字金融对资本配置效率的影响程度会增强。即发达的金融中介能更好地发挥数字金融对实体经济资本配置效率的积极影响,金融中介发展落后会明显抑制数字金融对资本配置效率积极效应的有效发挥。基于上述结论,提出如下建议:

第一,通过加大金融科技复合型人才培养力度、增加金融科技投入、强化金融机构与数字技术型机构的合作等措施来促进金融创新。扩大数字金融服务的覆盖面,加深数字化支付等方面的使用程度,推进我国金融业数字化经营的全面升级。大型金融机构可通过研发、采购等渠道提高业务系统应用的技术水平,或设立金融科技孵化加速基地,在获取技术创新的同时,通过控制部分初创金融科技公司的少数股权来获取一定盈利;小型金融机构可通过建立战略伙伴关系,以实现彼此之间的数字技术共享。

第二,在强化风险监管的基础上,通过积极吸引民间资本进入金融业、深化利率市场化改革等措施来降低金融业垄断程度、提升金融市场竞争程度,进而促进我国金融业的快速健康发展。应切实做到让数字科技驱动金融行业的发展,而非盲目追求数字技术公司的规模扩张。在数字技术迅速占领市场份额的环境下,要注意防范由大型数字科技企业通过向传统金融中介借入过高杠杆而诱发的高风险,防范数字金融平台通过垄断地位或收取过高的平台费来侵蚀实体经济的利润。应鼓励数字金融平台通过不断强化技术创新等途径来分担更多社会责任,共同构建数字金融与实体经济协同发展的健康生态。

第三,着力解决欠发达地区金融服务及金融中介水平发展不高的问题,适当倾斜各类资源,帮助这些地区改进金融基础设施[40],输送金融科技人才,避免数字金融的快速发展在金融中介发展水平本来差距就较大的地区之间形成新的更大的经济发展不平衡,推动区域经济协调发展。在金融基础设施欠发达地区,金融服务的开展更易受到主体、客体之间物理距离的约束,数字技术赋予金融的地理穿透性理应在这些地区更多得到发挥,以缩小地区间由不同基础设施水平而带来的差距,这也是金融支持实体经济健康发展的题中应有之义。

参考文献

[1]封思贤,郭仁静.数字金融、银行竞争与银行效率[J].改革,2019(11):75-89.

[2]钱海章,陶云清,曹松威,等.中国数字金融发展与经济增长的理论与实证[J].数量经济技术经济研究,2020(6):26-46.

[3]战明华,汤颜菲,李帅.数字金融发展、渠道效应差异和货币政策传导效果[J].经济研究,2020(6):22-38.

[4]傅秋子,黄益平.数字金融对农村金融需求的异质性影响——来自中国家庭金融调查与北京大学数字普惠金融指数的证据[J].金融研究,2018(11):68-84.

[5]谢绚丽,沈艳,张皓星,等.数字金融能促进创业吗?——来自中国的证据[J].经济学(季刊),2018(4):1557-1580.

[6]唐松,伍旭川,祝佳.数字金融与企业技术创新——结构特征、機制识别与金融监管下的效应差异[J].管理世界,2020(5):52-66.

[7]CALOMIRIS C W, RAMIREZ C D. Financing the American corporation: the changing menu of financial relationships[Z]. NBER Working Paper, 1996.

[8]HSIEH C, KLENOW P. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4): 1403-1448.

[9]HELMS B. Access for all: building inclusive financial systems[Z]. Washington DC: World Bank Publications, June, 2006.

[10] BLECK A, LIU X. Credit expansion and credit misallocation[J]. Journal of Monetary Economics, 2018, 94: 27-40.

[11] BLUME L E, DURLAUF S N. The new Palgrave dictionary of economics, 2nd edition[M]. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

[12] HOSONO K, TAKIZAWA M. Do financial frictions matter as a source of misallocation? Evidence from Japan[Z]. Discussion Papers, Ministry of Finance, Japan, 2012.

[13] 覃家琦,邵新建.交叉上市、政府干预与资本配置效率[J].经济研究,2015(6):117-130.

[14] 谭语嫣,谭之博,黄益平,等.僵尸企业的投资挤出效应:基于中国工业企业的证据[J].经济研究,2017(5):175-188.

[15] 王勋,Anders Johansson.金融抑制与经济结构转型[J].经济研究,2013(1):54-67.

[16] HELLMAN T, MURDOCK K, STIGLITZ J. Liberalization, moral hazard in banking and prudential regulation: are capital controls enough? [J]. The American Economic Review, 2000, 91(1): 147-165.

[17] 李晓龙,冉光和.中国金融抑制、资本扭曲与技术创新效率[J].经济科学,2018(2):60-74.

[18] 谢平,邹传伟,刘海二.互联网金融的基础理论[J].金融研究,2015(8):1-12.

[19] BERGER S C, GLEISNER F. Emergence of financial intermediaries in electronic markets: the case of online P2P lending[J]. Business Research, 2009, 2(1): 39-65.

[20] 顾海峰,杨立翔.互联网金融与银行风险承担:基于中国银行业的证据[J].世界经济,2018(10):75-100.

[21]ABHINNA S. The status and impact of e-finance on developing economy[J]. Golden Research Thoughts, 2014, 3(11): 1-7.

[22] 沈悦,郭品.互联网金融、技术溢出与商业银行全要素生产率[J].金融研究,2015(3):160-175.

[23] PHILIPPON T. Has the US finance industry become less efficient? On the theory and measurement of financial intermediation[J].American Economic Review, 2015,105(4):1408-1438.

[24] 北京大学数字金融研究中心课题组.数字普惠金融的中国实践[M].北京:北京中国人民大学出版社,2017.

[25] 龚强,王璐颖.普惠金融、风险准备金与投资者保护——以平台承诺担保为例[J].经济学(季刊),2018(4):1581-1598.

[26] 陈希凤,毛泽强.数字金融产品与服务的风险特征、监管挑战及目标工具[J].西南金融,2020(9):14-26.

[27] 张海洋.信息披露监管与P2P借贷运营模式[J].经济学(季刊),2017(1):371-392.

[28] 龚关,胡关亮.中国制造业资源配置效率与全要素生产率[J].经济研究,2013(4):4-15.

[29] KING R G, LEVINE R. Finance, entrepreneurship and growth[J]. Journal of Monetary Economics, 1993, 32(3): 513-542.

[30] 黃浩.数字金融生态系统的形成与挑战——来自中国的经验[J].经济学家,2018(4):80-85.

[31] 张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019(8):71-86.

[32] HOMBERT J, MATRAY A. Can innovation help U.S. manufacturing firms escape import competition from China[J]. The Journal of Finance, 2018, 73(5): 2003-2009.

[33] 随洪光,段鹏飞,高慧伟,等.金融中介与经济增长质量——基于中国省级样本的经验研究[J].经济评论,2017(5):64-78.

[34] WURGLER J. Financial markets and the allocation of capital[J]. Journal of Financial Economics, 2000, 58(1): 187-214.

[35] 苏冬蔚,陈纯纯,许振国,等.商业银行社会网络与微型金融可持续发展[J].经济研究, 2017(2):140-155.

[36] 沈军,白钦先.中国金融体系效率与金融规模[J].数量经济技术经济研究,2013(8):35-50.

[37] 北京大学数字金融研究中心课题组.北京大学数字普惠金融指数(2011—2018年)[R].2019.

[38] CECCHETTI S, KHARROUBI E. Reassessing the impact of finance on growth[Z]. BIS Working Papers, 2012.

[39] RIOJA F, VALEV N. Stock markets, banks and the sources of economic growth in low and highincome countries[J]. Journal of Economics and Finance, 2014, 38(2): 302-320.

[40] 尹振涛,潘拥军.我国金融基础设施发展态势及其统筹监管[J].改革,2020(8):92-101.

(责任编辑:罗重谱)