体医融合视阈下体育助力疫情防控的价值意蕴与实然路径

2021-04-09董宏

董 宏

(1.苏州大学 博士后流动站,江苏 苏州215021;2.盐城师范学院 体育学院,江苏 盐城224002)

2019年1月20日,习近平总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,强调要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,坚决遏制疫情蔓延势头[1]。这次新冠肺炎疫情(以下简称“疫情”),是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、波及范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在疫情防控背景下,推动公共卫生服务与医疗服务高效协同发展,体医融合的时代意蕴得到了彰显。探究体育助力疫情防控问题,把构建完善的全民健身和全民健康体系作为坚持和丰富健康中国行动的路径选择。从学理上厘清体育价值功能,通过深入分析体育助力疫情防控的功能作用,提出落实健康中国的体医融合通路,对于全面深化体育、医疗卫生改革,解决突发疫情问题,实现健康中国建设目标,乃至对国家公共服务体系整体的构建都有重要的理论意义和实践价值。

1 疫情防控与健康中国行动的内在逻辑

1.1 维护全生命周期健康的时代责任

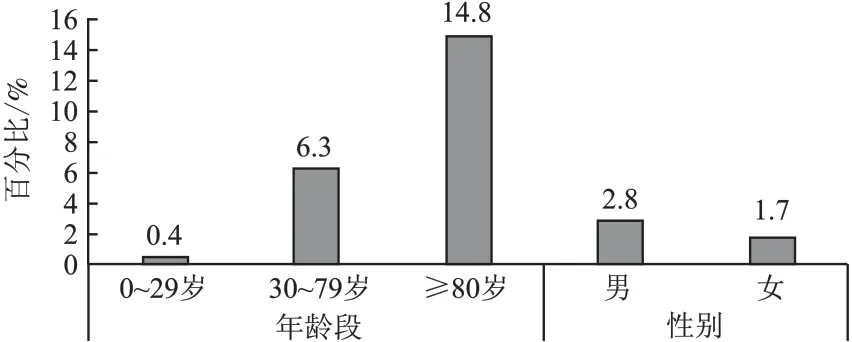

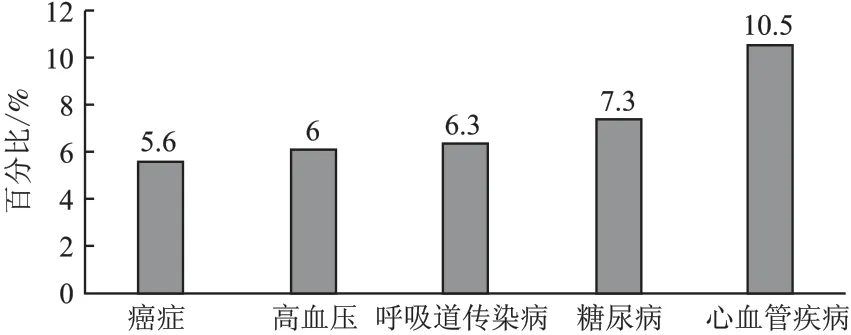

全生命周期健康概念的提出,既是健康中国建设的战略思想,也是健康中国建设的根本目的[2]。在健康中国行动意见中,强化妇幼健康促进、中小学健康促进、职业健康保护以及老年健康促进4 类群体的全覆盖行动。2020年中国疾病预防控制中心新型冠状病毒肺炎应急响应机制流行病学组统计显示[3](图1),老年患者的死亡率是全周期人群中致死率最高的一类,占14.8%。从性别上看,男性患者的死亡率远高于女性患者,达到2.8%。另外,新型冠状病毒肺炎如果存在并发症或者慢性疾病,则致死率会升高,尤其以心血管疾病为主,占到10.5%(图2)。由于慢性病进展缓慢,而且往往是“沉默的”发展,其医疗保健与治疗大多是被动治疗,特殊疫情的出现使得这类人群成了最容易感染的群体。

图1 新型冠状病毒肺炎患者人口学特征粗病死率Figure 1 Crude case fatality rate of COVID-19 patients demographic characteristics

图2 新型冠状病毒肺炎患者基础性疾病特征粗病死率Figure 2 Crude case fatality rate of COVID-19 patients basic disease characteristics

1.2 强化联防联控和群防群治疫情防控政策导向

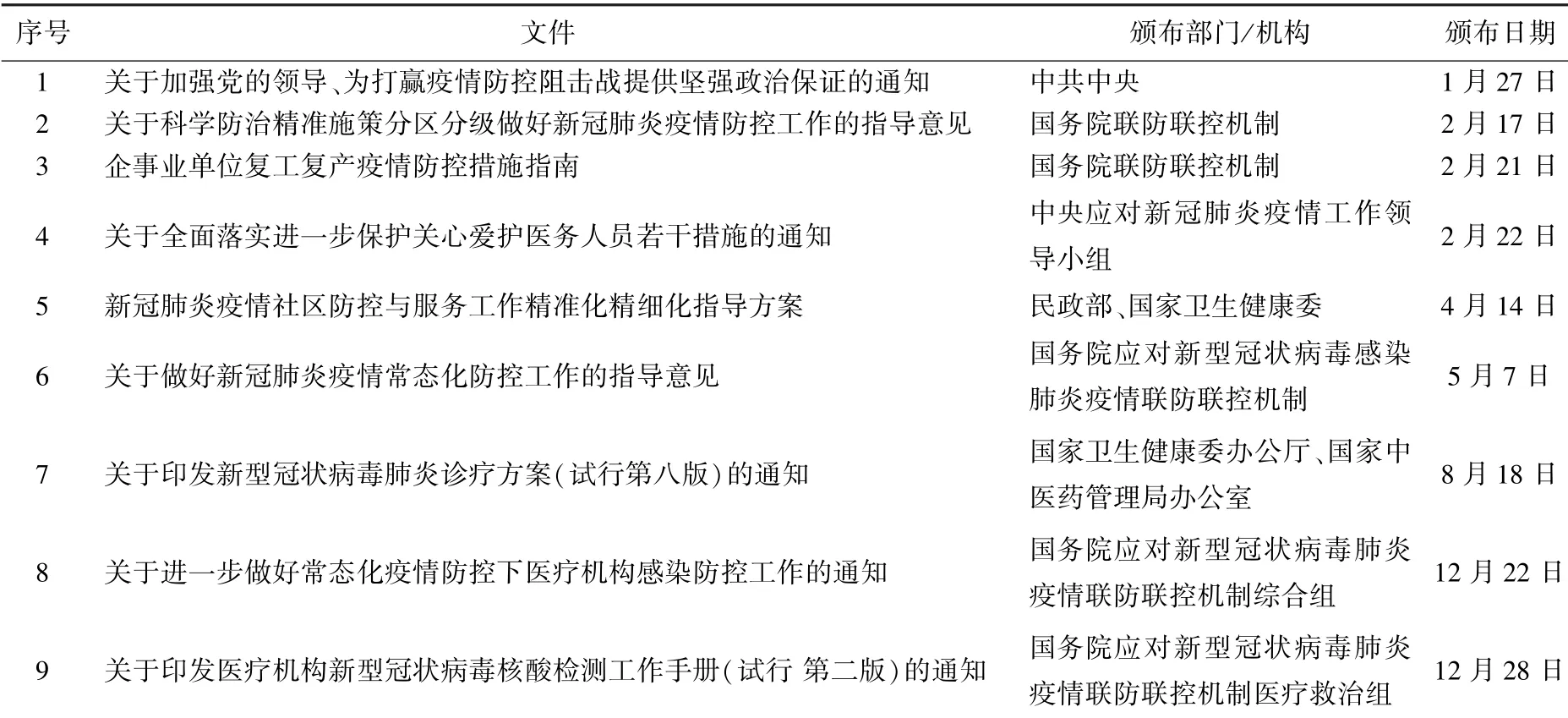

2020年2月14日,习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议讲话上强调,这次抗击疫情是对国家治理体系和治理能力的一次大考[4]。要完善疫情防控相关立法,加强配套制度建设。通过梳理疫情时期出台的相关配套政策文件发现:1)政策文件出自多个部门,这是推进国家治理能力中多部门协作实现联防联控运行机制最好的证明;2)文件的内容涉及疫情防控的人员管理、人员关爱、生活生产、意识形态等密切领域,这为疫情防控提供了强有力的法治保障;3)疫情防控相关政策文件具有明确的导向作用,在疫情防控的关键时期,依法科学有序防控显得尤为重要。提示:“国家在场”的政治格局背景下,体育公共服务和卫生公共服务的使命一样,都担负着“以人民为中心”的疫情防控责任(表1)。

表1 2020年疫情防控政策文本Table 1 Texts of epidemic prevention and control policies in 2020

2 体育在疫情防控中的多维价值意蕴审视

在全面深化改革背景下,国家治理体系和治理能力现代化的持续推进,有效实现了各行业和各领域之间的联动。体育作为一种社会文化形态,可以实现社会成员的全覆盖。体育的这种特殊属性,使其拥有的社会结合点多,与其他领域的关联度高,辐射力强。体育作为联防联控中的一员,能够发挥其专业性的优势,对疫情防控起到一定的助力作用,已经成为此次疫情防控中不可或缺的角色。体育的本质功能决定了其影响力的发挥,在疫情防控中体育主要价值意蕴是健身价值、文化教育价值、场馆服务价值和经济价值。

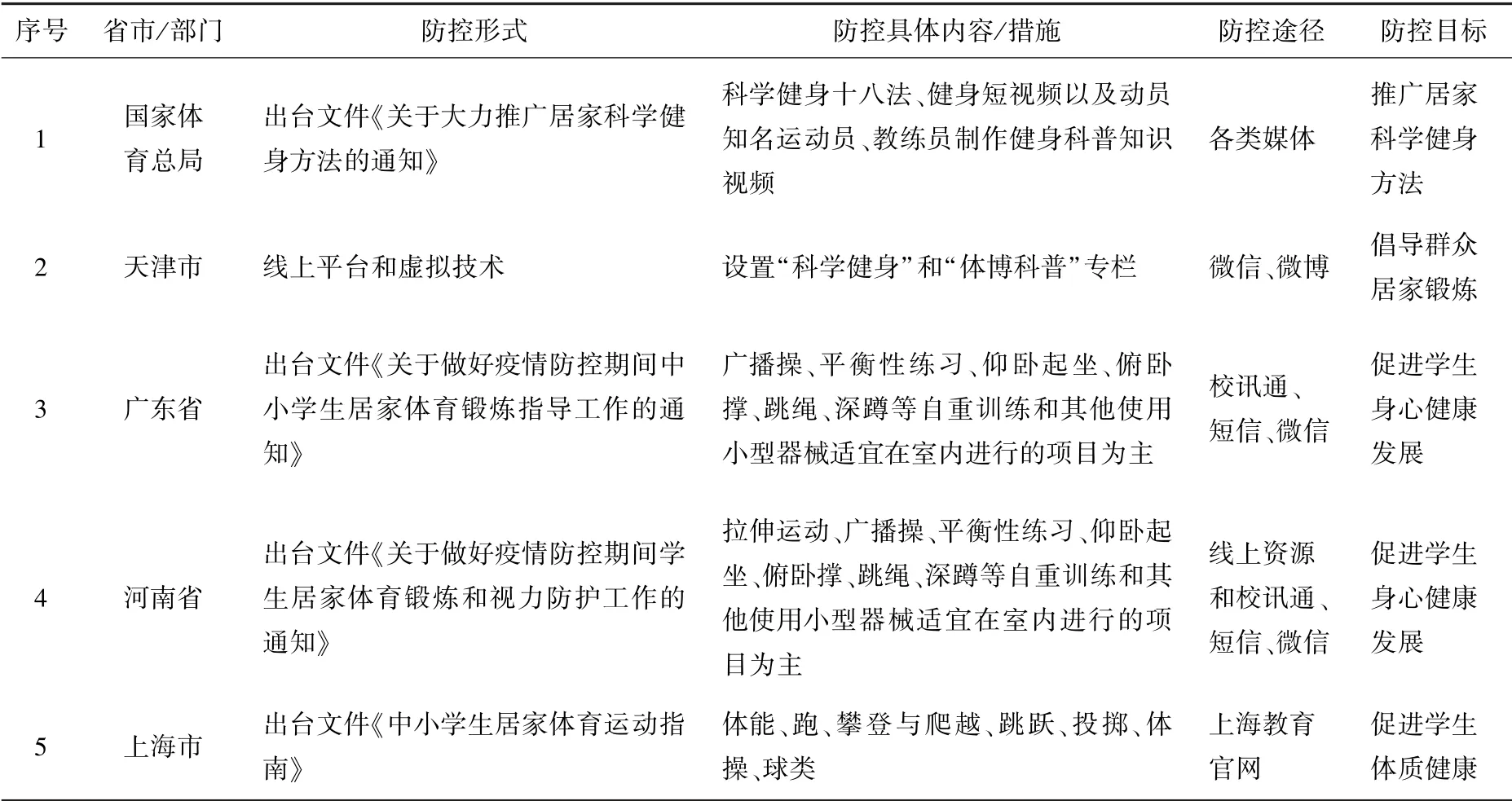

2.1 体育健身价值是助力全民体质健康的必由之路

体育健身价值是以身体活动练习为主要手段,达到增强体质,挖掘身体潜能,舒缓心理压力,促进人身心健康为最终目的。“健康中国”和“体育强国”都将全民健身行动放在显著的位置,这也是全民健身上升为国家战略的政治保障。疫情发生以来,国家体育总局第一时间响应联防联控机制要求,迅速出台了《关于大力推广居家科学健身方法的通知》,主要围绕“宅”家如何有效锻炼的问题进行了推广宣传,而且明确了具体的防控措施和途径。部分省市也出台相关举措来保障大众群体和学生群体的体质健康,这也是借助联防联控协调工作机制平台,大力倡导疫情防控时期的健康生活方式,发挥“家庭体育”在疫情防控期间的积极作用,为打赢疫情防控阻击战积极贡献“体育力量”(表2)。

表2 部分省市体育系统助力疫情防控的手段Table 2 Measures used by sports systems in some provinces and cities to help prevent and control epidemic

2.1.1 盘活线上体育资源,发挥体育明星效应及协会力量 万物互联的智能时代给疫情宅家的线上体育活动增加了互动的粘性,如直播健身、线上广场舞等线上体育活动形式。体育明星效应是公益价值的体现,是在结合全民健身的公共利益表达基础上,对全民健身所产生的推动和引领作用。如邓亚萍、杨威、张继科、王丽萍、徐莉佳等体育明星全力投身疫情防控活动,传授和推广科学健身方法。在社会生活中,体育协会组织服务于社会公众,其行为对其他组织或个人都会产生直接的影响。在避免人群聚集的防控要求下,有些体育协会利用微信群、公众号、电子屏、宣传栏等多种媒介积极组织了相当规模的赛事活动,如江苏省广场舞协会利用“江苏广场舞”微信小程序平台,在全国率先发起的“我舞我秀”家庭广场舞比赛,吸引了来自全国10 多个省市群众的参与,发挥了协会组织凝聚群众、鼓舞群众团结一心抗击疫情的“桥梁”作用[5]。

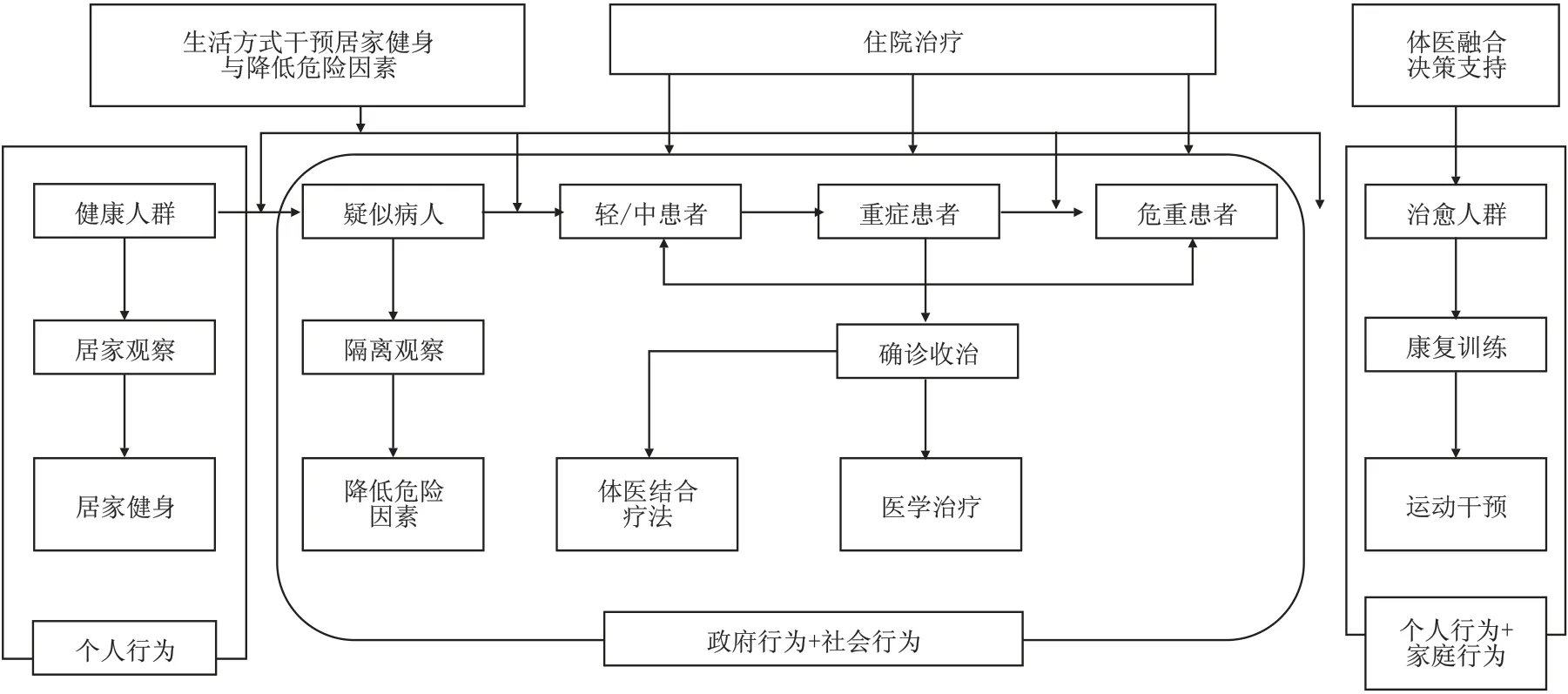

2.1.2 精准施策,完善体医深度融合路径 体育与医学的融合在这次疫情防控中也到了充分的体现。基于体医融合理念,本研究构建了一种疫情防控的体医融合管理模式(图3)。在健康人群方面,可以通过生活方式干预措施降低患病风险;在确诊患者方面,可以通过强政府和强社会举措进行分级分层治疗,在初期采用体医结合的疗法进行辅助治疗;在治愈人群方面,可以按需跟进相关运动治疗手段促进患者身体机能水平的提高。从中看到,健身疗法可以渗透到防控的前期(健康人群)、中期(轻/中患者)、后期(治愈人群),达到增强人体免疫力和提升防病抗病能力的目的。疫情防控的体医融合管理模式也是实现健康服务供给侧结构性改革,提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进一体化的“体育锻炼—健康风险识别与干预—促进健康”服务模式,有利于加强医疗保障政策与健康服务的衔接,实现早识别早诊断早治疗早康复目的。

图3 体医融合疫情防控管理路径Figure 3 Management path of physical-medical integration

2.2 体育文化教育价值是促进全民健康素养提升的现实使然

体育文化的核心由精神层面的体育观念、体育认知、体育意识等极为重要的元素构成,并影响着健身行为和技能的习得,而且以其无所不在的影响力左右着体育的发展方向和发展路径[6]。体育文化可以对体育供给侧结构性改革和发展起到引领和支撑作用。

2.2.1 体育文化教育的时代意蕴 体育文化能够促进群众体育锻炼观念和态度的养成,即全民健身的内在机制是需要与其具体生活密切相关的体育文化引导、激励和支撑。体育文化服务对象的广泛性决定了其意义的多样性和内容的广延性,这也是健康中国建设的着力点之一。将单一体育文化认知演化为与生活密切相关的、多重性的体育意义十分重要,这其中就体现了体育文化潜移默化的感召力和融入度。如在疫情防控时期,天津市体育博物馆整合线上资源,借助大数据和虚拟技术手段给广大群众呈现了一场场视觉上的盛宴,通过展现奥林匹克文化的人文魅力,使大众感受体育文化中所传递出来的冠军精神。运用“两微平台”开设“科学健身”和“体博科普”两个专栏,发挥了体育行业在疫情防控时期的示范作用,实现了助力打赢疫情防控阻击战的功能价值[7]。

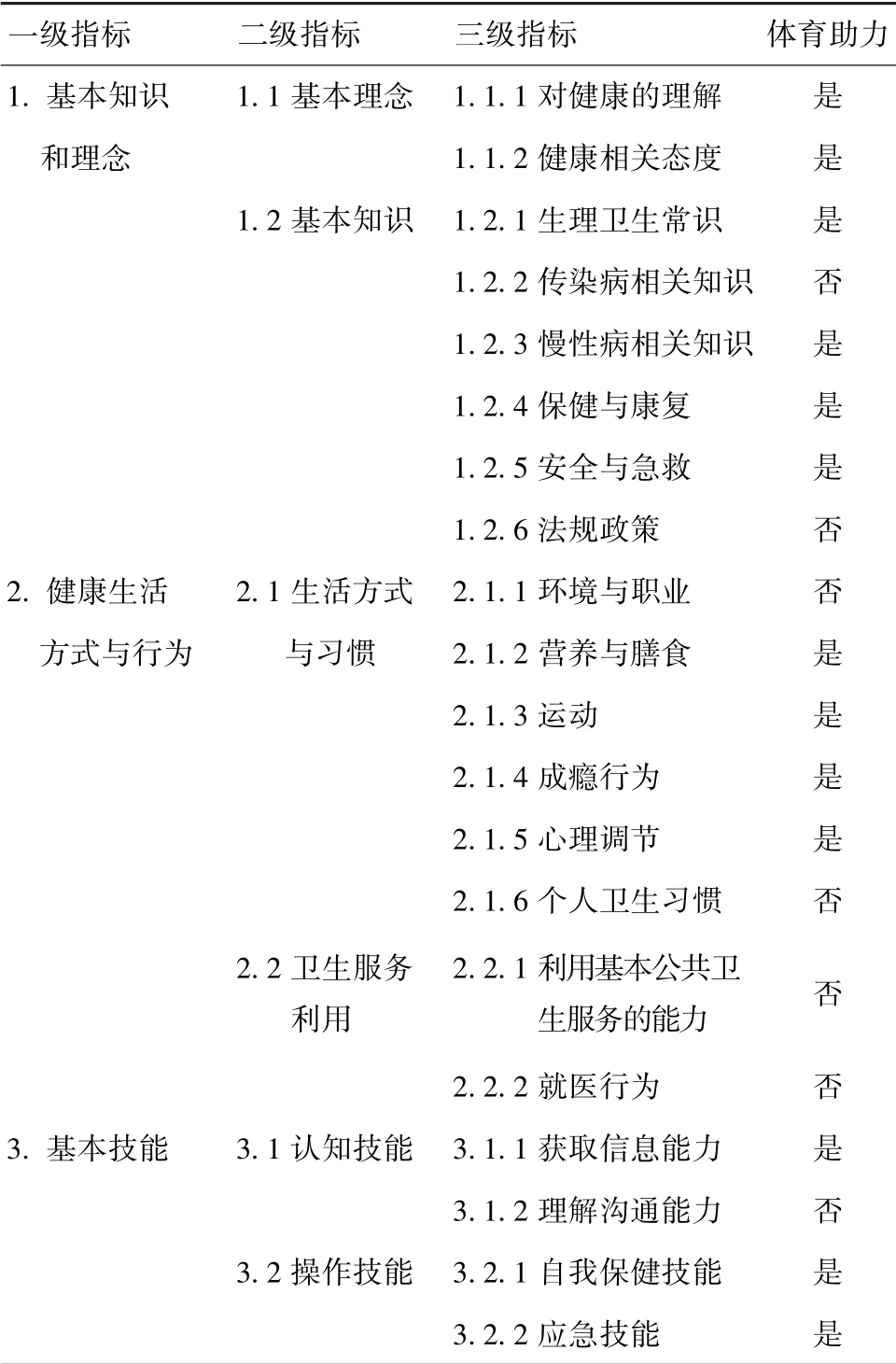

2.2.2 体育文化教育与全民健康素养融合进路 2013年开始国家卫生健康委员会(原国家卫生和计划生育委员会)每年开展一次“健康中国行——全民健康素养促进活动”,围绕特定主题开展健康促进和科普宣传作用。国家卫生健康委员会宣传司依据《中国公民健康素养——基本知识与技能(试行)》,研制了我国居民健康素养评价指标,涉及基本知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能3 个一级指标,基本理念、基本知识、生活方式与习惯、卫生服务利用、认知技能、操作技能6 个二级指标,以及对健康的理解、健康相关态度等20 个三级指标[8]。从整体上看,健康素养的评价体系中,有较多方面体育可以融入到其中。体育将在全面整合社会情感、教育公众、促进精神文明等方面发挥重要作用。体育精神是体育的基础,也是对人们进行教育的基础。全民健康素养状况不仅是当前疫情防控的重要关卡,也是未来健康中国建设进程中的着力点。一方面,体育有所担当、有所作为是其多元价值和功能的体现;另一方面,也是体医融合背景下居民现实诉求的时代回应。身体活动的知识、体育参与与生存教育是疾疫背景引发的体育教育内涵及其功能转向,表现为民众身体认知缺失为激发身体素养启蒙提供了空间[9](表3)。

表3 我国健康素养评价指标及体育助力情况Table 3 China’s health literacy evaluation indicators and sports assistance

2.3 体育场馆服务价值是创新方舱医院建设的应然之举

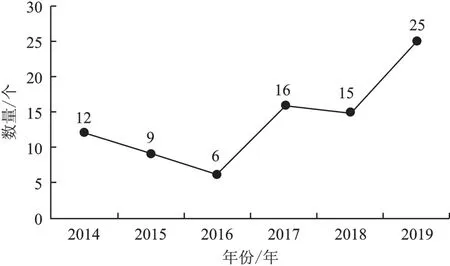

2.3.1 体育健康综合体的多元价值 体育场馆是开展公共体育服务和发展体育产业的重要载体和阵地。在政府推进体育领域供给侧结构性改革背景下,一种具有供给健身服务功能、健康管理功能、康复治疗功能等多种服务功能优势的体育场馆演变成了体育健康综合体[10]。体育健康综合体的出现促使城市体育服务的空间格局、供给模式和建成环境发生变革,为扩大体育与健康服务供给的规模提供了一条通路。截止到2020年10月,近6年湖北省累计新建全民健身活动中心83 个(图4),其投建的趋势在2016年前后出现一个拐点,拐点之后出现了大幅度提高趋势。2016年也是《“健康中国2030”规划纲要》的颁布之年,政策导向下全民健身场馆得到了蓬勃发展,2017年、2018年和2019年分别投建16 个、15 个和25 个。提示:推动体育场馆更好地发展,有利于改善体育社会民生,提供更高层次的公共体育服务。

图4 全民健身活动中心建设数量趋势Figure 4 Trend of construction quantity of national fitness activity centers

2.3.2 体育资源和医疗资源深度结合 体育场馆设施具有开展体医结合工作的潜力,同时也是实施体医结合发展战略的重要载体。在疫情防控的关键时期,武汉市共紧急建成了包括雷神山和火神山在内的13 所方舱医院。这其中就有6 处体育场所临时改造为方舱医院,如武汉体育中心“方舱医院”,分为体育馆600 个床位和训练馆400 个床位的两个病区,有效地缓解了供给不足的武汉医疗资源,是解决轻症患者收治难题的关键之举[11],创新性地实现了不同状态下城市对体育资源和医疗资源的内在需求。这种和健康服务机构进行资源整合和融合共生,对于助推城市基本公共服务、助力健康中国建设有重要的时代价值。

2.4 体育经济价值是打赢疫情防控阻击战的强大支撑

随着国家政策导向使得体育产业得到了长足发展,其表现出来的显性和隐性经济效益越来越明显,而且新形势下宏观政策重在逆周期调节,使其节奏和力度能够对冲疫情影响。

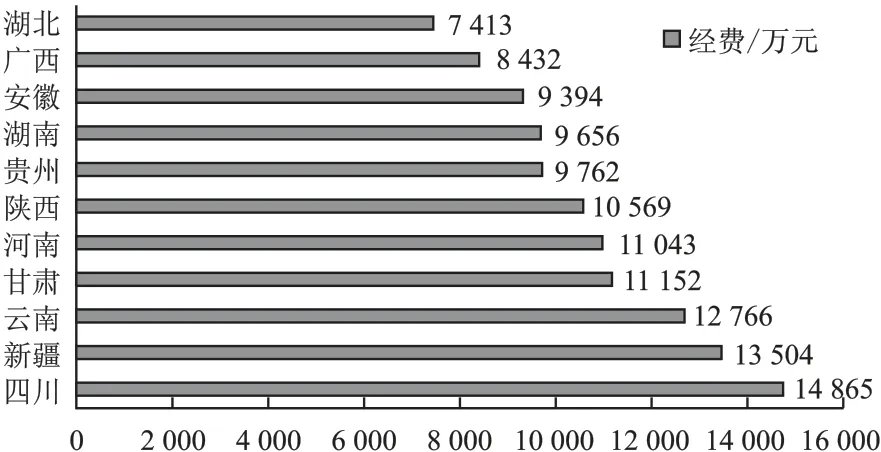

2.4.1 体彩公益金助力抗疫 为了对冲疫情对国民经济造成的潜在影响,防止经济运行滑出合理区间,以体育彩票公益金为重要组成部分的彩票公益金在城乡医疗救助方面极大地推动了我国医疗卫生事业的高质量发展。2019年中央专项彩票公益金中有18 亿元用于对各省市开展医疗救助[12],另外,2020年9月中华人民共和国财政部公告统计数据显示[13],湖北省以7 413 万元的医疗救助项目资金排在第11 名(图5)。体彩公益金在建设、维护体育场所方面也作出了重要贡献,这些举措的落地和体育场馆的建设,为此次防疫抗疫工作提供了重要的经济基础保障。

图5 体育彩票公益金支持医疗救助经费Figure 5 Sports lottery public welfare fund supporting medical assistance funds

2.4.2 疫情倒逼体育产业提质升级 我国经济发展经历了高速增长阶段、中高速经济发展新常态阶段、经济高质量发展3 个阶段。经济治理效能视角下疫情对体育产业的影响巨大,但经济社会是一个持续动态循环的系统,体育产业不能长时期停摆。首先,疫情倒逼体育产业供给侧结构性改革。疫情致使竞赛表演业、体育场所服务业、体育用品制造业遭到了前所未有的冲击,但也催生了以数字体育、在线健身、线上培训等新模式、新消费、新业态的转型升级。从内外部环境看,现阶段技术快速渗透、产业深度集聚、平台全面融合成为我国体育产业持续发展和产业转型升级的核心力量。其次,以疫情防控为契机推动体育产业高质量发展。从疫情防控的全局战略看,以物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术对传统体育产业进行改造和赋能是当务之急。体育产业高质量发展要利用信息通讯技术所提供的新动能,基于数字经济思维重构体育产业价值链,完善体育产业服务链,再通过对体育产业链的延伸满足广大人民群众体育消费升级的同时,助推我国体育产业高质量发展。需求倒逼、政策支持和资本选择属于外在的力量驱动,数字经济是助推体育产业结构升级的内在驱动力量。

3 体育助力疫情防控的实然路径

在现代社会治理理念下,探索疫情防控的治理现代化,需要观照当前转型期我国特有的社会文化特征。基于“国家在场”的治理效能和“精明增长”的城市规划,可以围绕以下4 方面构建体育助力疫情防控的可行进路。

3.1 优化慢性病防治与健康促进的体医深度融合路径

3.1.1 形成医生问诊体系的“大卫生、大体育”双轨并行协同机制 首先,在“兼顾公平”的资源配置原则下,政府通过政策性转移向制度性转移的转变,促进“弱势”体育公共服务资源与“强势”医疗服务资源形成对称性补偿政策,可以有效形成医生问诊内容体系的“大卫生、大体育”双轨并行协同发展的局面。其次,按照“健康生态系统”理论,将“运动是良医”纳入到人群就医行为模式中,一方面不仅能够缓解医疗供给的不均衡性和不公平性;另一方面,缓解医疗卫生在健康治理上存在的种种不足,推动“大卫生、大体育”双轨并行协同发展的大健康治理战略。最后,将体力活动水平作为人的基本生命体征[14],以体力活动生命体征为支点,融合医疗诊断、社区与社会健身专业组织等综合服务的“运动是良医”解决方案。

3.1.2 探索体医结合的复合型公共卫生与健康人才培养模式 此次疫情暴露了我国在公共卫生与健康人才的培养方面还存在一些问题有待解决[15]。公共卫生与健康人才培养在国家应对突发重大公共卫生事件,尤其是建立和完善防治结合、联防联控、群防群治体制机制方面占据基础性地位。首先,体育院校人才培养建设方面,体育院校从“运动技术指导”教育向“健康技术指导”教育转变,重点关注慢性病人群的运动治疗与康复技能;其次,医学院校加强“体育非医疗手段干预”理念引导,通过开设“医体结合”特色专业,构建临床实习、物理治疗、运动科学、临床病理、临床诊断等模块相衔接的课程体系。维护和促进全人群和全生命周期健康,推动专业人才培养从“生物”医学模式转变为以健康为中心的“生物-心理-社会”复合模式。鼓励有条件的高校探索复合应用型公共卫生与健康人才的“中国模式”,以满足体医融合的需求体量。

3.2 健康知识普及行动纳入到社会生态模型中构建和推广

3.2.1 构建多元主体联动的推广机制 政府系统(部门)通过科层制管理模式来宏观调控各种公共资源和公共事务。如何将政府从繁杂的事务中解脱出来,明确其主要职责,通过“放管服”改革来优化政府的角色定位就显得尤为重要。首先政府应该加大政策的舆论导向,官方媒体作为政府的代言人,是推动健康治理的重要媒介力量。现代新闻传媒具有覆盖面广、渗透力强、影响力大的优势,能够在全社会弘扬健康理念、营造生态文化氛围。其次,社会组织和社会团体在赛事活动的组织与开展过程中,要在群众身边树立一种“健康素养,从我做起”的榜样力量,不仅要注重身体锻炼,更要关注人与自然环境的和谐相处。最后,应充分发挥新媒体的独有优势,在继续利用传统媒体的同时,努力通过移动终端、网络等开展多层次、精准化、多形式的体育助力健康中国建设的宣传。

3.2.2 以体育文化元素为载体渗透到“社区-单位-家庭”网络中 从文化的方面看,家庭建设对促进和形成健康文明的生活方式,提高公民素质具有重要作用。体育是文化娱乐的重要内容和手段之一,应该充分发挥其文化的独特性和功能,在公共生活中体现它的魅力和价值,真正促进其回归人类生活,在生活中发挥重要作用。因此,首先,“细胞工程”建设作为健康活力城市建设的首要任务,以健康社区、健康单位和健康家庭为重点,以宜居的居住环境、便捷的公共卫生和体育公共服务、和谐文明的体育精神和文化为主要内容,引导医疗机构为单位企业在健康体检同时提供运动促进健康的指导服务。鼓励引导社会体育指导人员在社区健身场所等地方为群众提供科学健身指导服务,推进健康“细胞工程”建设,提高家庭健康水平。其次,形成社区-单位-家庭三级网络化监测体系,落实健康体检、体质监测、国家体育锻炼标准达标测验、职业防护等制度,创造健康支持性环境。如因地制宜地以各类健康主题公园建设为载体,有效利用主题公园这个宣传平台,对健康主题公园进行提档升级改造,助推健康细胞工程建设。

3.3 创新建成环境与健康环境的有机耦合模式

3.3.1 实行分阶段多层次体医融合服务综合体建设 健康中国相关配套政策给体医融合服务提供了政策支撑和路径导向,使得医疗保障政策、公共卫生政策、体育政策衔接,提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进一体化服务,有助于推动形成体医融合的疾病管理与健康服务新模式。首先,加强体育与医疗产业融合。医疗解决的是静态的病,关键在预防与治疗;而体育运动是解决动态的健康状态,关键在引导与强化。体育与医疗卫生机构也要经历技术融合(各方技术以及资源融合)、业务融合(各方业务的重构与整合)、市场融合(市场需求深度融合)的演进路径,并在路径终端发展成体医融合服务综合体新业态。其次,要整合现有公共体育服务和医疗卫生服务功能,形成体医融合服务内核载体。最后,要分阶段多层次实现体医深度融合机制。

3.3.2 将“绿道体育”元素融入生态化的建成环境中 健身环境建设的目的是为了促进民众健身活动的开展,吸引更多各类人群参与全民健身,提高民众的健康水平,丰富民众生活。近年来绿道体育理念的普及和绿道资源的开发和规划,给现代城市化进程增添了盎然的生态生机[16]。“绿道体育”元素以自行车道、健身步行道、绿道健身广场和各种城市主题公园的形式集成到城市建筑环境中,形成了开放的体育活动空间系统,可以满足人们的户外休闲和健身娱乐需求。因此,城市建成环境设计不仅仅要为民众开展全民健身运动提供相关的配套设施,更重要的是通过全民健身运动的开展,发挥其积极健康的社会效用。借鉴国内“绿道体育”开展较好的区域形成典型样板范例。如因地制宜地打造水上单车、独木舟、划艇等富有特色的绿道体育水上项目,并融入建成环境之中。将体育设施与自然环境融为一体,让民众在欣赏大自然放松心情的同时还能够达到锻炼身体的效果,真正实现了身心锻炼的初衷。

3.4 扩宽全民健身战略内涵,引领体育产业高质量发展

3.4.1 将体育资源元素提档升级镶嵌到“五位一体”的目标建设中 体育资源要素涵盖内容较广,如何将其通过提档升级举措镶嵌到健康社会、健康环境、健康文化、健康服务和健康人群的“五位一体”路径中,是摆在政府面前的一道民生大题。因地域和经济原因导致我国区域资源存在非均衡性特征。首先,构架原生地、原生态和原真性的主题公园,借助体育旅游突出体育文化特色,开发群众关注度和参与度高的项目,在身体活动中潜移默化地促进民众健康素养的提升。其次,发挥“后发优势”作用,东部带动中西部。以西部特色、传统体育元素为载体,发展传统特色体育活动和文化。突破传统体育健身观念,走出社区,走出运动场地,以休闲度假为发展方向,突出山、水、冰雪等自然资源优势,发挥现有体育特色小镇、运动休闲小镇、运动项目基地、体育产业示范区等资源优势,丰富休闲体育的内涵与内容。最后,形成区域一体化体育产业带协同发展蓝图。以京津冀冰雪一体化、长三角体育产业园区、珠三角经济带、粤港澳大湾区产业园为抓手,从空间上布局,统筹协调区域经济带体育产业协同发展,打通体育产业各要素间的合理流动。依托区域内城市建设环城休憩带,强化要素产业服务提升,凸显传统体育文化集群圈,实现产业带的集群式发展。

3.4.2 以数字经济思维解构-重构体育产业链中国正处在从制造业向服务业的经济结构转型过程中,但服务业仍存在各种因素造成的供给抑制现象。从体育经济疫情防控的实践经验来看,需要加快建立扩大消费需求的长效机制,畅通线上与线下融合的新热点,释放居民消费潜力。首先,以数字经济思维重构体育价值链,推动体育产品相关制造业向先进制造和智能制造转型[17]。目前体育产品制造业依然以劳动密集型为主,区别于传统经济仅局限于价格与数量,数字经济则通过生产的规模和范围视角,满足消费者的多样化消费需求,并通过精准的匹配机制实现供需动态、多元、复杂均衡服务链。其次,借助数字经济与实体经济深度融合发展机遇,发挥数字经济的赋能效应,助推传统体育服务业的数字化、网络化和智能化转型,以及通过产业融合形成新业态。

4 结语

新冠肺炎疫情是国家治理体系和治理能力的一次考验,中国特色社会主义的制度优越性得以充分体现。在健康中国建设进程中,体育的功能和价值也在疫情防控体系中得以彰显,并催生了新的经济业态,助推了全民健康与社会经济的协调发展。在疫情防控进入常态化背景下,后疫情时代更要坚持“以人民为中心”的发展理念,建构稳健可持续的体医融合运行机制。全面审视和深度反思我国疫情防控,发挥体育和医疗卫生服务在疫情防控中的前置效应,建立社区公共运动健康管理制度,是完善公共体育服务和公共卫生服务治理的全新理念和行动指引。体医深度融合不仅能够发挥体育和医疗卫生资源统筹作用,释放疫情防控协同效应,而且是搭建运动促进健康服务治理体系形成的有效进路。