智能陷阱

2021-04-08

如今我们已离不开手机了。清晨睁眼后的第一件事是打开手机查看社交平台,深夜入睡前的最后一件事依旧如此。网络几乎与我们的生活绑定在一起,难以割舍,互联网已然在操纵着我们的社会。如此依赖互联网引發了各种问题:信息茧房、虚假新闻、社会极化、智能推送的伦理道德问题、青年与现实社交的脱节、资本逐利的恶性循环等,它们最终都要由享受科技大变革成果的用户来买单。

·你早上起床后上厕所是先看手机,还是边上厕所边看?因为对当代人来说只有这两种选择。

·你是不是总在网上看到和你相似的观点、想法?而一旦在某处看到和你不一致、相反的声音出现时,你会觉得“怎么会有这样的人?他们也太笨了吧!”继而双方在网上掀起骂战。

·你宁愿沉浸在二次元世界里,也不愿参与现实生活、和“大活人”接触、沟通?

·你会因为被网络上煽情的筹捐信息欺骗过,从而再也不相信屏幕背后任何一个悲剧故事和求助信号吗?

人道技术中心创始人Tristan Harris总结,技术公司每天都在做以下三件事:

1.推荐足够多的视频和内容,保证用户滑动屏幕,花在手机软件里的时间更久一点;

2.策划不同的活动,吸引新的用户,同时让老用户邀请更多的朋友,实现用户的增长;

3.有了足够的数据,就可以在广告上赚钱,大到满屏的广告,小到每个用户的精准广告投放,还有自己的广告。

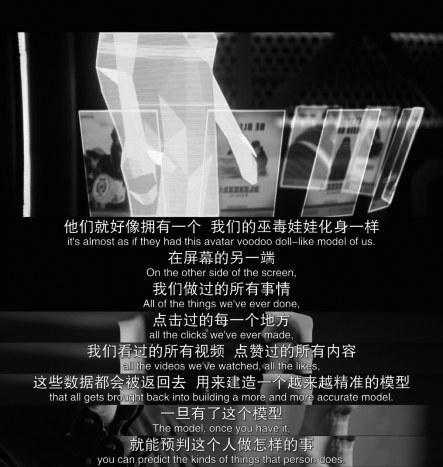

有些孩子连续看视频、玩游戏五六个小时,连作业都不做了。家长们会把这一切归结为孩子的错,但硅谷的这些专家们告诉你实情:为了让我们网络成瘾,几乎每家科技公司都有好几组被称为“成长骇客”的工程师,他们专门负责破解人类的心理,好让更多人申请账号、参与更多互动、让我们邀请更多人加入。我们在网络上的每一步、每一秒都被这些科技公司监视着。当他们获取了我们的数据、个人资料后,就能建立更精准的模型,来确定我们感兴趣的事物并不断推送给我们,以及预测我们接下来会做的事情。

《监视资本主义:智能陷阱》这部纪录片于2020年9月9日上映。电影采用了采访加剧情扮演的形式,以特里斯坦为主要代表的硅谷科技高管、部分学者针对当下社交网络化出现的病理性问题进行分析,再加上一段虚构的剧情故事,以展示拟人化的用户画像形成过程,以及青少年面对网络社交化的应对策略。影片真实地揭露了社交媒体对我们的监视,并引起人们热议。这部纪录片采访了谷歌、脸书、推特等知名互联网公司的前员工,探讨了社交媒体对我们的危害。“如果产品是免费的,那么你就是产品”,用户喜好监测、智能信息推送、个性化广告推荐,所有的应用都在抢占我们的时间,让我们误以为享受、掌控着这一切,但实际上我们正在被掌控。

我们为何沉迷网络?

纪录片里,斯坦福大学的安娜·伦布克教授解释了社交软件让我们沉迷其中的原因:和别人联系,会释放多巴胺让我们愉悦。这是我们几百年来进化的机制,我们需要通过联系形成群居,建立关系。而社交媒体的出现优化了人与人之间的联系,这种联系不断地刺激着我们去刺激我们的多巴胺释放。

同时,纪录片还提到了一门所有的硅谷人才都上过的课:劝服性技术。它就像是互联网时代的魔术教程,在用户还没有意识到自己在做什么的时候,他们已经能引诱用户接下来的动作了。换句话说,大多数手机软件的刷新方式是相似的——往下拉,最上面就是新的内容。再往下再刷新,又是新的,每次都是,这在心理学上称为“正积极强化”。

Tristan形容道,就像赌城里的老虎机。看起来出现什么是偶然的,你过去按一下就会有东西出来,但你不知道会是什么。实际上,这些都是设计好的手段。所有的受访者都表示作为设计人员和程序员,即使知道背后运作的所有原理,也还是会忍不住每20分钟拿起手机看一看。

计算机的处理能力从20世纪60年代至今增长了万亿倍,我们身边没有任何东西的创造翻新速度能够与之相比。我们的大脑、我们的生理机制已经很久没有进化了,人们会被手机深深吸引住是一件再正常不过的事情,因为它就是奔着我们的注意力而来的。

你几乎能在所有的手机软件上看到社交的影子,无论这款手机软件初始设计的功能是什么,它最后都会添加上社交、交友、评论的功能。不可否认这是一个贴心的设计,让我们可以交流心声,听到更多的声音和意见;但同时它也是在利用人的社交本能。

我们的生活本不需要每隔片刻就获得一次社交认可,换言之,社交网络上的点赞、转发、评论这些短期的信号给我们的心理上的奖赏更容易让人空虚,廉价的欲望满足促使用户反复着这样的行为,然后陷入无尽的恶性循环。

网络社交利用了人类日常的社交心理:渴望获得他人关注,期待得到认可。1996年之后出生的这一代,成长时期恰逢互联网爆炸的时期,整个这一代人都更加焦虑、脆弱和抑郁,现实生活中的社交和互动次数也骤然降低。

同时,安娜教授也表示,即便自己拥有再多的理论和经验,也还是和我们普通的父母一样,每天提醒孩子们愉悦和痛苦的平衡、多巴胺短缺的状态和手机上瘾的风险。这种无处可逃的社交媒体也让大多数人变得更在意别人的看法。

毫无疑问,我们是需要在意别人的看法的,但是我们需要在意一万个人怎么看我们吗?需要每隔五分钟就获得一次社交认可吗?社交媒体上的爱心、点赞,最初是为了传播爱而设定的,但很多人因此变得把自己的生活建立在获得完美感上。

无法再公平地看待自己和他人,最终导致了心态的失衡。

信息茧房造成认知差异

YouTube前工程师Guillaume Chaslot,视频推荐算法的设计人员之一。他表示所有我们看到的视频、感兴趣的内容,靠的都是算法推荐,但这算法并不如我们想象中那么友好。它是在几个兔子洞当中,找到哪一个兔子洞最贴近你的兴趣。然后,当你开始观看其中一个视频,它就会不停地给你推荐下一个。

这种做法大大地增加了人们观看视频的时间,但与此同时也让所有的观点面临前所未有的分化局面。推荐视频的算法让每个人都在重复看同一个观点,在观看的过程中不断地强化自己的观点,给人一种全世界都和自己一样的感觉。但是当我们打开自己的朋友,或者身边人的抖音就会发现,各自的推荐内容差别是很大的。

按照特里斯坦·哈里斯——谷歌前任设计伦理师的话来说,就是当我们使用搜索引擎和那些热门的社交应用时,就等于把自己的生活点滴都交给了这些大公司。在使用过程中,我们出卖了自己的数据、隐私,乃至最宝贵的财富之一——注意力。这是过去十多年,硅谷最大的那些公司做的生意。

出卖自己的注意力对我们个人来说意味着什么?

从“轻微”的方面来说,它会影响我们的心理和感受。就像长期使用社交媒体的人,疏于跟他人建立持久的感情,会让我们过分在乎外界评价、会让我们在放下手机后觉得空虚,找不到充实人生的其他方法。更严重的是,当我们把自己的一切都出卖给科技公司时,这意味着我们可以任由它们摆布,来改变我们的思想和行为。

举个常见的例子。当你在搜索引擎上搜索“气候变化”这个关键词时,系统会根据你居住的地址、你的兴趣(根据以往使用留下的痕迹收集、分析出)自动匹配生成完整的句子。这意味着两个人搜索同一个问题,会得到不一样的解答,而这些解答会让我们对事实造成偏差,从而形成完全不同甚至相对的观点和看法。

然后在某个时刻,你听到和自己不一样的声音时,会觉得对方怎么那么笨,没看到网上那些咨询么?这种行为久而久之会加剧两级对立、分化,让我们只沉浸在自己的小世界里。

事实是,另一个阵营的人确实看不到你所看到的信息。因为我们都被系统操控了。最终,一个被第三方付费者操控的、只有部分事实的世界被打造出来了。

纪录片中的工程师们直言不讳:对互联网科技公司来说,我们作为客户其实就是他们眼中的一个小小的运算元素,完全可以控制和预测,作为个体的我们一点都不重要。

如何克服网络算法的控制

有人认为“网络数字设备会摧毁我们”的看法太悲观,进入文明社会以来,许多科技产品、新工具问世,我们不都是和它们相处得很好吗?

可工程师们并不这般乐观。他们认为电脑处理能力自1960年至今已增加了一兆倍,而我们生理和大脑进化、改良的速度完全不能与之相提并论。未来我们能否驾驭人工智能不好说;但当下,我们已经无法抵御手机、电脑的诱惑,被它们渐渐吞噬了。

数字及数字设备的发明无疑为我们带来了诸多便捷,开阔了我们的认知,但正如物理学家费曼所说:“如果我们做了善事,那不单单是科学的功劳,引导我们行善的道德选择也很重要。科学知识是一种力量,我们用它行善,也能利用它作恶——它本身不能决定自己的用途。”

我们享受各种看似便利且免费的网络服务时,忽略了重要的一点:这些服务其实并不是免费的,只是广告商替我们买单了。这些互联网巨鳄所盈利的产品不仅仅是他们拥有的核心科技手段,更重要的是能够卖给广告商的产品——屏幕前用户的关注。

在互联网术语中,这样的产品被称为用户模型或者是用户画像。所谓的用户画像,是指针对目标用户群体推荐产品从而改变用户的关注对象,长期的“引导”使用户画像日臻完善。有了相对精准的用户模型,大数据便可以达到预判用户心理的目的,润物无声的影响便决定了用户的思维模式,从而引导你去下单购买你本不需要的东西,或者不知不觉观看了各种视频,而你观看视频的时间会给他们带来巨大的广告收益。此外,你每在一段文字、一张图片、一个视频前停留的时长,点赞过的内容等等网络足迹都会被精确地反馈回去,这些数据便可以用来完善一个逐渐精确的模型。有了精准的模型,互联网公司们就可以精确地知道你需要什么,你的消费水平如何,从而给你“量身定做”价格,你会在不知情的情况下用更高的价格去购买,被你熟悉的软件“杀熟”。

所以,下一次,当我们再次按捺不住想要拿起手机时,先问问自己是打算把手机当作工具使用,还是又一次跌入它设置的陷阱?因为工具,只会静静地躺在那里等你需要时来拿;而披着工具外衣的陷阱则会引诱你、操控你,要你提供东西给它。但这并不意味着我们需要把手机等电子产品当成洪水猛兽,我们可以学着怎么更好地使用它们。片尾处导演让受访者们给出一些建议:

1.关掉不要紧的软件推送

关掉或者减少各种应用“通知”,绝大部分“通知”既不及时也不重要。这是所有受访者都提到的一点建议。没有了振动、声音、亮屏打断我们的学习和工作,我们能很好地集中安排自己的时间,不让注意力不断分散。同时,也能让手机回归到工具上,我们有需要才拿起来使用。

2.卸载不重要的软件

这个有点难,你很难判断哪些软件是要的或不要的。你可以把所有的手机软件进行分类,把每天都要用到的日常软件放在主页。其他不经常用到的手机软件分功能集合起来,或者不把它放在主页。这就保证了你只打开有用的软件,减少无用信息的干扰。

3.关掉网络,多参加户外活动,去感受现實生活

避免手机上瘾最好的办法,就是拥有丰富的个人生活。如果每天除了上课就是学习,除了手机没有其他娱乐项目,那么沉迷手机一点都不意外。我们可以试着拥有丰富的生活,比如看书、画画、外出散步。

4.某个时间段不使用电子设备

比如每天上课、自习的时间坚决不使用手机,专心于学习、阅读等学校的事情。每晚入睡前半小时,所有设备不能进入卧室。

5.不看视频平台推荐的视频,需要看什么自己做选择

理性认清网络平台的运作机制,把握住与社交网络的适度距离。

6.关注意见相左的人,有意识地听取不同纬度的声音

互联网的出现让大家陷入了自己的“兔子洞”当中,不同的声音和意见越来越难听得见,也更难有机会学着与不同的声音相处。因此,需要有意识地关注和自己认知不同的东西,增加不同角度的信息获取来源,避免陷入认知误区。

7.分享之前先核准,确保自己分享的信息是准确的而不是假新闻

虚假新闻比真相的传播速度更快,影响更深、更广泛。假新闻比真实新闻更加吸引观众眼球,更能引发用户的兴趣,我们有必要对此加以防范。

(来源:微信公众号:南都周刊、上海电影资料馆)

【阅读导引】几乎所有的父母都为孩子使用手机的问题头疼过。可除了说意志力不够无法自我控制之外,有没有想过这种令人“上瘾”的感觉是从哪里来的?如果你一直因为自己沉迷于刷手机和电脑而自责,认为自己是一个意志力薄弱、缺乏自律精神的人,看完本文后你会有些许释怀:对手机等数字设备上瘾,错不在你。说来颇有讽刺意味,那些巨头互联网公司的创始人、发明让我们沉迷其中的社交平台的工程师们,他们自己也沉迷其中、中毒不浅。即便知道下班有孩子要关爱、有伴侣要陪伴,他们还是不由自主地拿起手机开始刷,甚至要通过动手写程序来阻止自己玩社交软件。网络的发明没有威胁到人类的生存,但它有足够的能力把社会的黑暗面激发出来,造成混乱的场面,愤怒、不文明的行为,使人们彼此缺乏信任、疏离、两极化,让我们分心,无法专心于自己的世界。

《监视资本主义:智能陷阱》这部纪录片采访了众多互联网龙头行业的前高管或者核心技术人员,有位受访者为此和律师周旋了八个月。发表这些观点的“演员”是谷歌、脸书、推特等著名的硅谷科技公司的创始人、领导、工程师以及投资人。他们向我们揭示了在这个网络数字时代,手机、电脑、社交软件、搜索引擎等设备和应用在给我们带来便捷的同时,是如何影响我们、操弄我们的。