腹部磁共振弥散加权成像(DWI)技术在对肝脏良、恶性肿瘤鉴别中的应用灵敏度分析

2021-04-07通讯作者

黄 秀,司 露(通讯作者)

(重庆市铜梁区人民医院放射科 重庆 402560)

肝脏肿瘤属于临床常见病,其包括肝脏海绵状血管瘤、肝囊肿、肝转移瘤、原发性肝细胞癌等[1]。临床需要对其加以鉴别诊断,从而开展针对性治疗,提升治疗效果。目前,临床在肝脏良恶性肿瘤鉴别诊断中,主要采用腹部磁共振弥散加权成像(DWI)技术,取得了一定效果。DWI 是通过组织与器官内水分子随意运动成像技术,准确了解病理、生理状态下的细胞内水分子运动、交换能力,对正常组织、病理状态中的细胞形态进行区分,从而提升鉴别诊断效果[2]。本文取50 例疑似患者,探究在对肝脏良、恶性肿瘤鉴别中腹部磁共振弥散加权成像(DWI)技术的应用灵敏度,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2018 年1 月—2020 年5 月,取本院收治的疑似肝脏肿瘤患者50 例进行研究。50 例疑似患者男性30 例、女性20 例,年龄30 ~79 岁,平均(54.35±5.15)岁。

纳入标准:有影像学检查条件者;检查前均有上腹部疼痛、黄疸、恶心呕吐等症状者;所有参与者均知情,并签署同意书者。

排除标准:合并多器官功能障碍者;有精神障碍性疾病者;重度神经血管受损者;不愿参与研究者。

1.2 方法

所有患者均开展DWI 技术检查,先选用3.0T 超导磁共振、体部相控阵线圈开展检查,检查前指导患者相应的呼吸方法,叮嘱患者于检查前四小时不可进食、进水。先行常规扫描,T1WI 用TFE-IP 序列,同向位:TE为230 ms,TR 为180 ms,反向位:TE 为1.15 ms,TR 为180 ms,FOV 为37.5 mm×37.5 mm,层间距为0.5 mm,层厚为5.5 mm。T2WI 用TSE 序列,同向位:TE 为80 ms,TR为567 ms,FOV 为36.2 mm×36.2 mm,层间距为0.5 mm,层厚为5.5 mm。用SENSE技术下的EPI序列,进行DWI扫描,层间距为0.5 mm,层厚5.5 mm,b 值为800 s/mm2、0 s/mm2。在病灶最大直径外,放图像分析层面,对表面弥散系数进行测量,采用相应的软件进行分析,对感兴趣区的病灶表面弥散系数进行测量。采用同样的大小圆形感兴趣区的位置测量三次,避开囊变区、坏死区,取平均值。

1.3 观察指标

以病理诊断作为金标准,对比DWI 技术在肝脏良、恶性肿瘤鉴别中的灵敏度。

准确度:(真阳性+真阴性)/(真阳性+假阳性+真阴性+假阴性)×100%。

敏感度:真阳性/(真阳性+假阳性)×100%。

特异度:真阴性/(假阴性+真阴性)×100%。

即于工作站中,对图像进行处理分析,即采用扩散系数值,对病变的整体情况、边缘、中心表现的扩散数值(ADC)与灌注的ADC 值进行测量分析。收集层面的信息,通过扩散的成像软件,测量与比较肝转移瘤、肝细胞癌、肝囊肿、肝血管瘤等表面的ADC 值。

1.4 统计学处理

数据采用SPSS 23.0 统计学软件分析处理,计数资料采用率(%)表示,行χ2检验,计量资料用均数±标准差(± s)表示,行t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 DWI 技术检查结果分析

病理诊断50 例疑似患者,确诊为肝脏良、恶性肿瘤者47 例(良性肿瘤30 例、恶性肿瘤17 例)。50 例疑似患者经D W I 技术检查,共检出肝脏良、恶性肿瘤者48 例(良性肿瘤32 例、恶性肿瘤16 例),确诊46例(良性肿瘤30 例、恶性肿瘤16 例)。诊断符合率94%(47/50)、灵敏度95.8(46/48)与金标准相比,P>0.05,见表1。

表1 DWI 技术检查结果分析

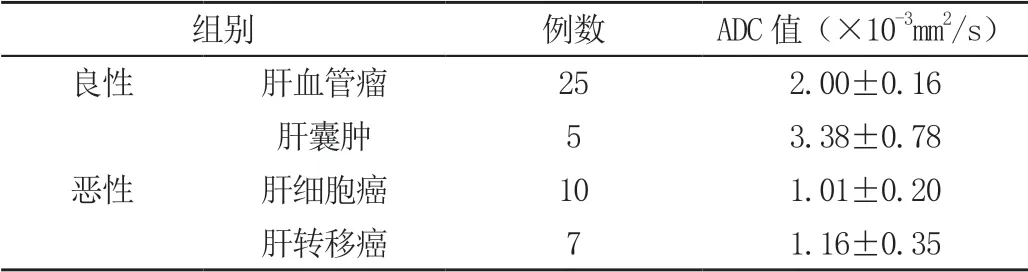

2.2 DWI 技术ADC 值比较

在DWI 技术检查下,肝脏良、恶性肿瘤表现不同,其中良性与恶性肿瘤ADC 值相比,差异有统计学意义,P<0.05,见表2。

表2 DWI 技术ADC 值比较

2.3 肝脏常规扫描与DWI 扫描表现分析

恶性肝脏肿瘤,即肝细胞癌、肝转移瘤,经常规MRI扫描后,会表现出不同的征象,即T1WI 会出现稍低信号,T2WI会出现稍高信号,但肝细胞癌的形态多为不规则现象,肝转移瘤则会表现出多边缘的光滑类圆形肿块,部分病灶,还会出现牛眼征。良性肝细胞肿瘤,即肝血管瘤经常规MRI 扫描后,T1WI 会出现稍低信号,T2WI 会且现出边比缘锐利的极高信号影,部分病灶还会出现灯泡征象。而肝囊肿经常规MRI 扫描后,T1WI 会出现极低信号,T2WI 会出现高信号,边界表现出清晰的锐利征象。肝细胞癌、肝转移瘤通过DWI 检查,实质部位则会出现高信号影,部分液化病灶则会出现不均匀的信号,但通过ADC 图像观察,则正好相反。肝细胞瘤经DWI检查,图像表现为高信号影,ADC 图像会出现中高信号,肝囊肿通过DWI 检查,图像会呈现出低信号影,ADC 图像则出现高信号。

3 讨论

随着人们生活、饮食方式的转变,各类疾病发生率直线上升。癌症属于目前危害人们生命的主要杀手。肝脏肿瘤,即肝细胞癌、肝血管瘤等属于目前临床常见的疾病,此病症预后不佳,如尽早发现,采取针对性治疗干预,有助于改善患者预后效果、提升其生活品质[3]。目前,在肝脏良恶性肿瘤鉴别诊断中,主要采用磁共振成像技术,特别是腹部磁共振弥散加权成像(DWI)技术,可有效提升肝脏良恶性肿瘤鉴别诊断效果。

近年来,功能成像技术越来越受到临床的重视,其中典型的代表DWI 技术,其是在分子布郎运动基础上形成的一项弥漫成像技术,最初用于神经系统疾病诊断中。随着影像技术的发展,腹部DWI 技术得到了广泛普及。在早期肝脏疾病诊断中,磁共振技术应用较广泛,其主要用在定性局灶性病变中,特别是良恶性鉴别中,于SE-EPT 成像中,收集回波链更短,由此提升了DWI 技术的分辨率,提升图像质量。由此说明,DWI 技术可以充分反应肝脏组织内的微观水分子活动自由度,提升生理、组织功能信息,在不同的磁场梯度中,弥散的水分子在质子相位位移中,展现出不同的衰减信号;并在一定的磁场强度,弥散较快的组织会表现出灰黑色信号,较快的组织会出现灰白色衰减信号[4]。不同的生理、病理状态,组织内的水分子运动、交换能力,具有一定的差异,而DWI 技术可捕捉到此项差异,从而出现不同的影像学表现与ADC 值,对肝脏的良恶性病变进行鉴别诊断[5]。ADC 即指组织细胞表面的弥散系数,其可以定量描述DWI扫描序列的重要参数,可以通过微观分子层面,反映组织细胞的变化情况。本文研究显示:在DWI 技术检查下,肝脏良、恶性肿瘤表现不同,其中良性与恶性肿瘤ADC 值相比(P<0.05)。ADC 值主要取决于细胞外水分子容积、细胞内水分子的容积两个指标,且随着以上指标水平的不断变化,ADC会出现相应的改变。在正常情况下,细胞膜、细胞膜核均能发挥天然屏障的作用,细胞内的水分,无法弥散,因此,细胞内的组织ADC 值相对较低。肝脏正常组织的ADC值较高,且高于肝脏病变组织,主要是因肝瘤组织的细胞内外水分子容积均小,因此,ADC 值与正常的肝脏组织,会出现下降征象,而DWI 图像,则会出现高信号。由此可知,不同的生物学行为,组织、细胞结构均不同,即会产生一定的差异,而以上现象的出现,主要因水分扩散机制的不同。且DWI 序列扫描中,ADC 参数可以表现出细胞表面的弥漫系数,可以发现组织细胞的变化,提升鉴别诊断效果。此外,水分子扩散程度、生物膜结构及细胞增生之间有一定的联系,故水分子扩散会存在一定的差异性,特别是恶性肿瘤,会出现坏死,或是液化现象,故扩散程度会大于良性肿瘤,因此,恶性肿瘤ADC 值较低。

综上,在对肝脏良、恶性肿瘤鉴别中,腹部磁共振弥散加权成像(DWI)技术应用灵敏度较高,值得推广。