研究急性脑梗死老年患者CDFI 检查颈动脉粥样硬化的临床价值

2021-04-07陈霞

陈 霞

(新沂市铁路医院彩超室 江苏 新沂 221400)

动脉硬化是急性脑梗死的主要病理改变,由于脂质在动脉沉积,导致动脉壁结构异常,局部纤维化、钙化,动脉内壁增厚,有斑块形成[1]。有研究指出,急性脑梗死的发生与颈动脉斑块形成、粥样硬化高度相关,是患者主要发病原因,且由于其主要累及动脉内膜,因此可出现内膜表面粗糙、颈动脉后壁的内中膜厚度(IMT)增加等情况[2]。由于颈动脉位置表浅,容易被超声检测,因此常被作为动脉粥样硬化的检测窗口,作为临床诊断及病情评估的依据[3]。因此,本文将对急性脑梗死老年患者进行彩色多普勒超声(CDFI)检查,并分析判断颈动脉粥样硬化的临床价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018 年12 月—2020 年5 月在我院治疗的56 例急性脑梗死老年患者作为观察组。纳入标准:其中,男性33例,女性23 例,平均(75.75±5.07)岁。同时选取同期体检的健康老年人56 例作为对照组,其中,男性31 例,女性25 例,平均(76.26±5.11)岁。两组受检者上述资料无显著差异(P>0.05)。(1)表现为脑血液循环功能障碍,存在脑组织软化、缺血性坏死情况,结合发病时间、临床表现、影像学检查,确诊为急性脑梗死;(2)年龄65 ~85 岁;(3)可配合CDFI 检查,对本次研究知情同意。本次研究已经过伦理委员会审批。排除标准:(1)精神、神经系统疾病患者;(2)既往有脑梗死病史患者;(3)肾功能不全患者;(4)合并其他严重心脑血管疾病患者等。

1.2 方法

所有患者均进行颈动脉CDFI 检查,使用仪器:PHILIPS EPIQ 5(飞利浦)。患者采取平卧位,头部后仰,显露一侧颈动脉,进行扫查。头部偏向对侧,于颈动脉根部逐渐向上扫描,按照颈总动脉、颈内、外动脉的顺序,沿血管走形进行多切面扫描。在二维超声下,检查有无管壁增厚,管腔内有无斑块形成,测量管壁厚度、狭窄程度及血管内径,观察血流速度改变情况以及频谱变化。测量RI(阻力指数)、SPV(收缩期峰值流速)、EDV(舒张末期流速)等指标。

1.3 评价标准

(1)对比两组受检者的颈动脉狭窄情况,分为正常、轻度狭窄(狭窄率<50%)、中度狭窄(狭窄率<70%)、重度狭窄(狭窄率≥70%)及闭塞(狭窄率100%)。(2)对比两组受检者的斑块形成率及IMT。IMT ≥ 0.1cm 可判断为增厚,局限性增厚≥ 0.15cm 可判断为斑块形成。(3)对比两组患者的颈总动脉相关血流参数,包括RI、SPV、EDV、AT。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS 22.0 统计学软件分析处理,计数资料采用率(%)表示,行χ2检验,计量资料用均数±标准差(± s)表示,行t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

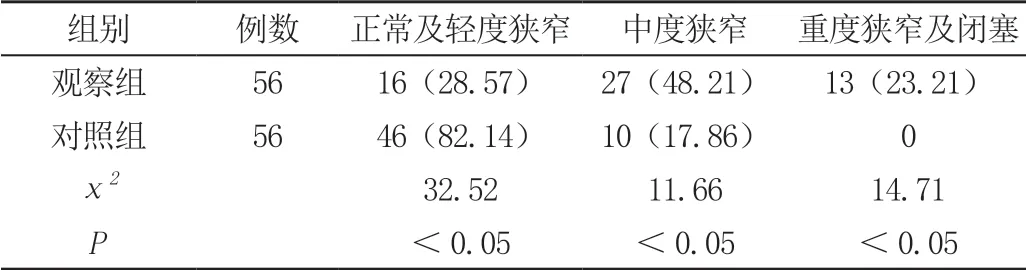

2.1 颈动脉狭窄情况对比

与对照组受检者对比,观察组患者的颈动脉正常及轻度狭窄比例更低,中度、重度狭窄及闭塞比例更高(P<0.05),见表1。

表1 两组受检者颈动脉狭窄情况对比[n(%)]

2.2 斑块形成率及IMT 对比

观察组患者的斑块形成率为78.57%(44/56),对照组为23.21%(13/56),差异明显(χ2=34.33,P<0.05)。观察组患者的I M T 为(1.30±0.24)m m,对照组为(0.67±0.16)mm,差异明显(t=16.345,P<0.05)。

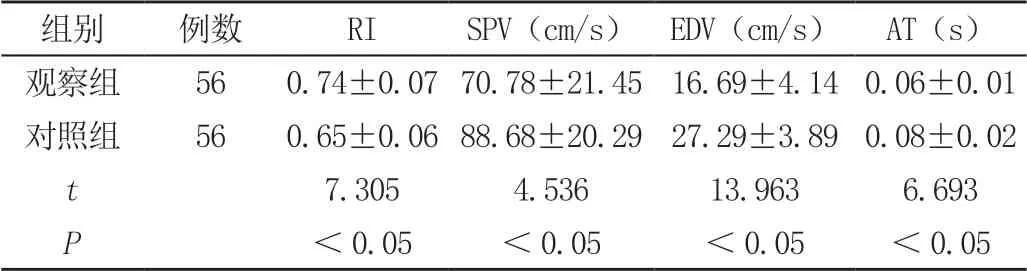

2.3 血流参数对比

观察组患者的RI 明显高于对照组,SPV、EDV、AT低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组受检者血流参数对比( ± s)

表2 两组受检者血流参数对比( ± s)

组别 例数 RI SPV(cm/s) EDV(cm/s) AT(s)观察组 56 0.74±0.07 70.78±21.45 16.69±4.14 0.06±0.01对照组 56 0.65±0.06 88.68±20.29 27.29±3.89 0.08±0.02 t 7.305 4.536 13.963 6.693 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 讨论

近年来,随着人们生活水平的提高以及老龄化进程的加快,急性脑梗死发病率也越来越高,且呈现出低龄化趋势,研究发现,颈动脉粥样硬化为心脑血管事件发生的主要原因,重度颈动脉狭窄易损斑块是导致脑梗死的高危因素[4]。因此,通过对患者进行CDFI检查,可尽早发现易损斑块,判断颈动脉狭窄率,为其临床诊疗提供重要依据。研究发现,二维超声与彩色多普勒技术结合,能够对I M T 进行准确测量,同时可获得纤维帽完整性、斑块形态、内部回声等信息,了解管腔内血流充盈状况,从而预测易损斑块[5]。I M T 为动脉血管壁“双线样”回声距离,可通过二维超声测定,一般认为,I M T ≥1.0m m 可判断为增厚,而I M T ≥1.0m m 或可见局部斑块,则可判断为颈动脉硬化[6]。同时,根据其回声特点、斑块形态,可判断其稳定性及类型。在二维超声基础上,配合频谱多普勒模式,可测量相关血流参数,从而判断其血管狭窄程度。对于狭窄率≥50% 的患者,建议对其病情发展密切跟踪、观察,若狭窄率≥70%,且有明显症状,应采取介入治疗或外科治疗[7]。

以往有研究显示,对急性脑梗死患者应用CDFI 检查可判断其斑块类型、IMT,同时获得SPV、EDV、RI 等血流参数,对早期疾病诊断、预后评估具有重要价值[8]。在本次研究中,与对照组受检者对比,观察组患者的颈动脉正常及轻度狭窄比例更低,中度、重度狭窄及闭塞比例更高(P<0.05);观察组患者的斑块形成率高于对照组,IMT 大于对照组(P<0.05);观察组患者的RI 明显高于对照组,SPV、EDV、AT 低于对照组(P<0.05),也证实了急性脑梗死患者的颈动脉中度、重度狭窄及闭塞及斑块形成比例较高,IMT 明显增厚,且可见血流动力学改变。从中度、重度狭窄患者的C D F I 图像上,可见斑块形成、粥样硬化位置血流信号出现充盈缺损,血流束变细,而完全闭塞患者则无血流信号。以往有研究显示,C D F I 检查颈动脉粥样硬化病变患者的斑块发生率为77.12%,明显高于对照组的23.73%,与本次研究结果相符。同时,从斑块性质上看,绝大部分均为不稳定斑块,从类型上看,多为钙化型斑块,且研究发现,斑块形成与年龄因素密切相关。同时,也有研究指出,斑块形成与颈动脉IMT 增厚密切相关,在血流动力学等因素影下,可导致不稳定斑块破裂、脱落,并导致急性脑梗死。因此,在进行颈动脉斑块诊断时,可判断其斑块发生情况及颈动脉IMT。同时,C D F I 还能够取得斑块结构、溃疡深度、纤维帽厚度等信息,可作为判断斑块稳定性的重要依据。除此之外,C D F I 还具有可操作、可重复性较强、无创、简便等特点,因此患者接受度较高,适合临床推广。在诊断时,可综合分析患者年龄、斑块类型、颈动脉IMT 等因素,预测脑梗死发生风险,从而为临床诊疗提供指导。

综上所述,C D F I 检查可判断患者粥样硬化狭窄程度、斑块形成情况及血流动力学改变,可为临床诊断及病情评估提供重要的参考依据。