核磁共振诊断腔隙性脑梗死患者的临床价值分析

2021-04-07冯照明吕子鑫刘英琦魏延涛

冯照明,吕子鑫,刘英琦,魏延涛

(兰州市西固区人民医院核磁共振科 甘肃 兰州 730060)

腔隙性脑梗死是当前临床常见、多发的一种神经内科疾病。患者脑内深穿支细小动脉长时间受压,导致血管结构发生变化,造成管腔堵塞、血液流动受到阻塞,最终导致梗死的发生[1]。因为脑深部动脉大部分是末梢支,血液供应范围及能力不理想,缺血性坏死发生率较低。因此,腔隙性脑梗死患者往往具有较小的梗死病灶,一般情况下,病灶直径在0.2 ~15 mm,而且大部分病灶是多发性。通常出现在内囊、尾状核、丘脑、壳核及桥脑等位置。因而,本次研究针对腔隙性脑梗死患者采取核磁共振诊断效果进行分析,详情如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本文所选100 例研究对象均为本院2018 年5 月—2020年3 月接收的腔隙性脑梗死患者,其中男56 例,女44 例;年龄56 ~82 岁,均值(68.52±5.31)岁。纳入标准:临床资料齐全、完整;沟通、理解、表达能力均正常;患者及家属知情同意并自愿签署书面同意书;排除标准:存在心理障碍或者具有精神疾病史;合并器官功能不全,包括肾、心、肝等;妊娠及哺乳期妇女;合并恶性肿瘤;存在脑部肿瘤;合并凝血功能障碍或者免疫系统疾病;拒绝参与本次研究或者中途选择退出。

1.2 方法

1.2.1 CT 检查 检查设备为16 排 CT 成像仪,帮助患者更换为仰卧体位,扫描由头部开始,扫描线平行于眦耳线,自颅顶开始扫描,到枕骨大孔,病灶发现后,实施薄层扫描或者局部放大扫描,在此过程中,参数设置如下:电压与电流分别是129 kV 与380 mAs,层厚是1 mm,螺旋比例调整为1.375:1。

1.2.2 核磁共振检查 检查设备是1.5T 超导磁共振扫描仪,间距与层厚设置分别是0.5 mm 与5.0 mm,体位选择和扫描范围均于CT 检查相同,利用联合头颈线圈常规扫描,扫描条件:T1 加权成像:TR 是420 ms,TE 是10 ms;T2 加权像:TR 是3500 ms,TE 是92 ms,层厚与间距分别是5 mm与2 mm。经扫描获取参与并实施弥散加权成像,对病灶弥散状况进行观察。

1.3 观察指标

①统计两种检查方法病灶检出状况,包括顶叶、丘脑、基底、小脑和脑干。②准确记录梗死大小和检查时间。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS 19.0 统计学软件分析处理,计数资料采用率(%)表示,行χ2检验,计量资料用均数±标准差(±s)表示,行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病灶检出状况

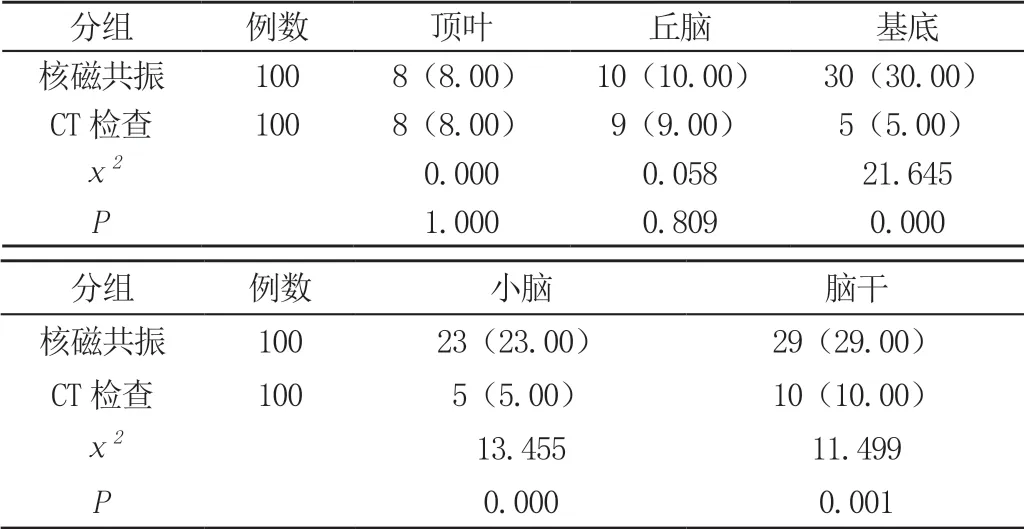

核磁共振与CT 检查顶叶及丘脑病灶检出率无明显差异(P>0.05);而基底、小脑和脑干病灶检出率方面,核磁共振均比CT 检查高,差异明显(P<0.05),见表1。

表1 两种检查方法病灶检出状况对比[n(%)]

2.2 梗死大小和检查时间

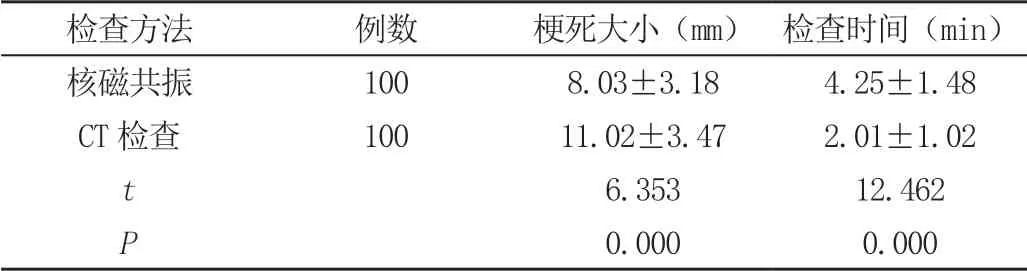

核磁共振检查梗死大小比CT 检查小,而检查时间比CT 检查长,差异明显(P<0.05),见表2。

表2 两种检查方法梗死大小及检查时间比较( ± s)

表2 两种检查方法梗死大小及检查时间比较( ± s)

检查方法 例数 梗死大小(mm) 检查时间(min)核磁共振 100 8.03±3.18 4.25±1.48 CT 检查 100 11.02±3.47 2.01±1.02 t 6.353 12.462 P 0.000 0.000

2.3 病灶描述

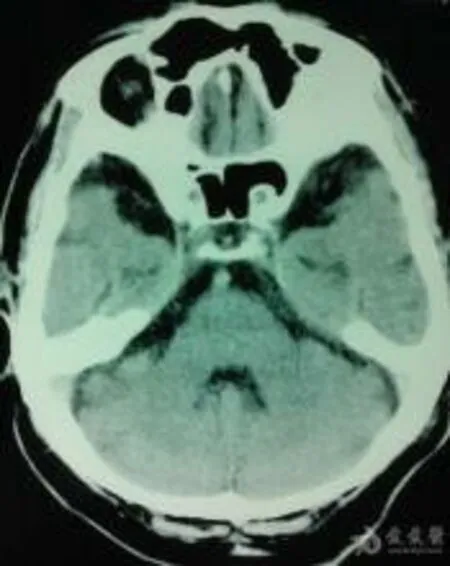

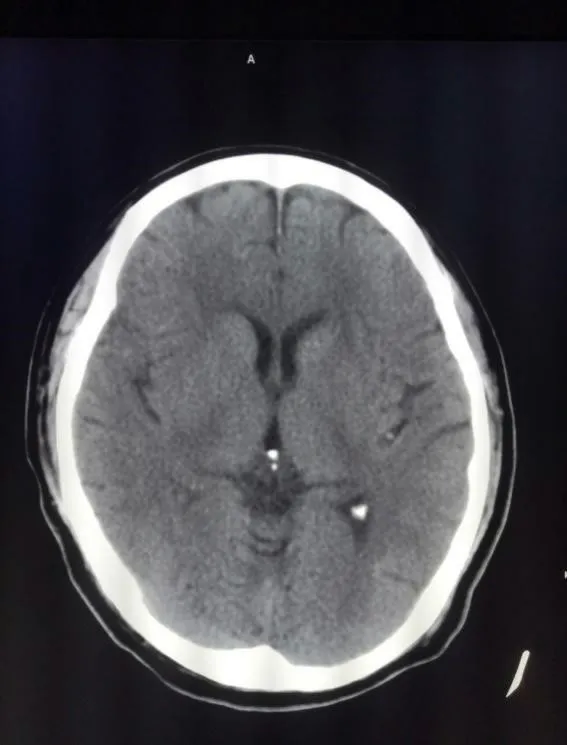

影像学扫描病灶特征:大部分病变形态呈小圆、长圆形或者斑点,图像总无法清楚显示病灶边缘,而且未见典型占位效应。密度信号方面,核磁共振检查与CT 检查两者之间差异明显,核磁共振检查下信号整体以等长/稍长的T1 信号,长T2 信号而T2 FLAIR 及DWI 序列信号则以高信号呈现出来。见图1 和图2。核磁共振检查病灶通常集中在基底节、丘脑及脑干等部位。

图1 腔隙性脑梗死CT 图

图2 腔隙性脑梗死MRI 图

3 讨论

近年,随着我国人口老龄化现象的加重,老年人生活质量及身体健康状况深受社会各界的重视,老年人常见危急重症及基础疾病同样是当前临床研究的主要内容。腔隙性脑梗是一种脑血管疾病,该病具有一定的特殊性,梗死面积较小,急性期后往往伴有小腔,直径约2 ~15 mm,大部分是多发性及囊性病灶,较为常见的位置包括脑干、丘脑和额叶等[2]。腔隙性脑梗死很容易造成缺血坏死部分神经传导受阻,随着疾病的发展,梗死越来越严重,神经通路受损也随之加重,如果诊断及治疗不及时,则会引起半身知觉障碍或者偏瘫等,病情相对严重。

当前,关于腔隙性脑梗死的诊断以影像学检查为主,而常用的影像学检查方法包括核磁共振、CT 等,以上两种方法使用范围较广,其能够将缺血性坏死清楚的显示出来。据有关资料显示,针对腔隙性脑梗死疾病的诊断,核磁共振具有较高的准确性及灵敏度,其能够将顶叶、基底、脑干、额叶及丘脑等病灶检出,与CT检查方法相比效果更佳。本次研究结果显示,顶叶、丘脑、基底、小脑、脑干病灶检出率方面,核磁共振分别是8.00%、10.00%、30.00%、23.00%与29.00%,CT检查分别是8.00%、9.00%、5.00%、5.00%与10.00%,两种检查方法在顶叶及丘脑病灶检出方面,无明显差异(P>0.05);而核磁共振基底、小脑及脑干病灶检出率比CT检查高,差异均显著(P<0.05)。可见,核磁共振检查方法具有较高的病灶检出率,从而更好的判断疾病,以便为其提供相应的治疗方法。

腔隙性脑梗死是为梗死病灶,临床上,主要对缺血区域水肿组织实施检查,通过是否是病灶细胞,从而判断疾病。利用CT 扫描方法检查,病灶呈现典型低密度图像,而患病初期,具有较高的漏诊率,所以对于组织当中病灶变化检查难度较大,与此同时,利用CT 检查方法,也无法清晰显示异常组织水肿[3]。本次研究结果显示,核磁共振检查梗死大小比CT 检查小,而检查时间比CT 检查长,差异明显(P<0.05)。与CT 检查相比,核磁共振检查具有较高的分辨率,其能够更好的鉴别诊断组织中的灰质及白质,同时也可以将水肿状况清楚的显示出来[4-5]。

总而言之,核磁共振在腔隙性脑梗死诊断中应用效果明显,其能够更好的显示病灶位置,但是由于检查费用高,检查时间长,所以需要根据患者实际状况对检查方法进行选择,从而更好的判断疾病。