肿瘤患者CT 造影剂外渗风险因素分析及外渗处理

2021-04-07卢燕冰王凤仪

卢燕冰,王凤仪

(广州市番禺区中心医院医学影像中心 广东 广州 511486)

药物外渗主要是指患者在进行静脉输血的过程中,部分具有腐蚀性的药物进入人体静脉之外的组织结构[1]。当患者接受临床增强CT 检查的时候,患者需要静脉注射造影剂后才能接受后续的临床检查[2]。此时,CT 造影剂需要在短时间内注射到患者的体内,这些药物具有黏度比较高、浓度比较高的特点,极易导致患者发生CT 造影剂外渗的情况[3]。相关研究结果显示,进行CT 造影剂的患者发生外渗的时候,容易致使患者发生疼痛、局部皮肤出现肿胀或溃疡的情况,甚至导致患者发生骨筋膜室综合征以及肢体功能障碍等严重的并发症[4-5]。基于此,本文对从2018 年1 月—2019 年12 月在我院CT 检查中造影剂发生外渗的肿瘤患者展开回顾性分析,对CT 造影剂在肿瘤患者中发生外渗的风险因素以及外渗后处理的方法展开研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018 年1 月—2019 年12 月我院接受CT 造影剂的肿瘤患者展开回顾性分析,最终分析这些患者发生外渗的因素,并研究患者发生外渗之后的处理方法。研究对象的年龄范围主要集中在10 ~96 周岁,平均年龄范围则大约为(57.84±2.69)周岁。本次实验研究经医院伦理委员会同意。

1.2 方法

通过收集本次实验研究的临床资料,其中共收集到7119 例数据,对其展开实时的分析研究工作,最终统计患者的发生因素。

1.3 观察指标及效果评价标准

本次实验主要分析2018 年1 月—2019 年12 月我院发生CT 造影剂外渗的肿瘤患者的发生因素、发生几率。

2 结果

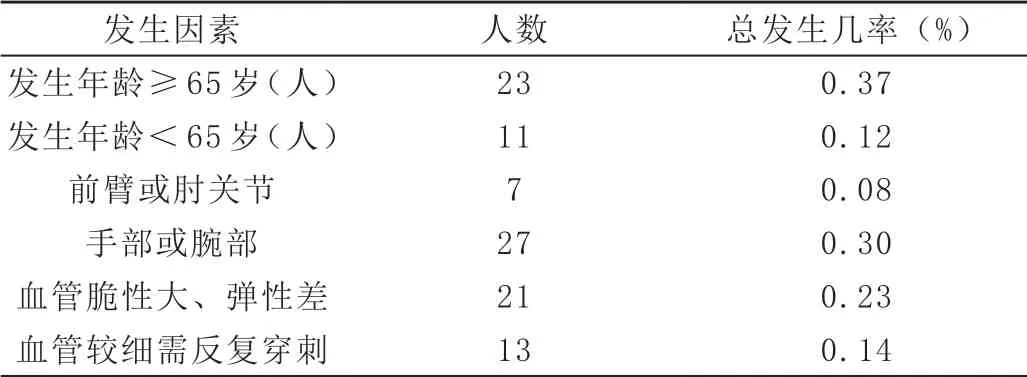

本次实验研究发现,通过PACS 系统数据信息显示2018 年1 月—2019 年12 月进行增强CT 检查患者72243人次,发生CT 造影剂外渗的患者为136 例,院内CT 造影剂外渗发生率为0.19%。随机抽取2019 年1 月—2019年12 月确诊肿瘤患者的CT 检查数据分析发现,使用CT造影剂的肿瘤患者人数为9117 例,发生造影剂外渗的肿瘤患者为34 例,即肿瘤患者CT 造影剂外渗发生率为0.37%。其中≥65 岁的老年肿瘤患者发生率为0.25%,≤65 岁肿瘤患者发生率为0.12%;注射部位选择手背或腕部的发生率为0.08%,注射部位选择前臂或肘部的发生率为0.30%;血管因素中,血管弹性差与血管脆性大的发生率为0.23%,血管较为细小需要重复穿刺的发生率为0.14%。由此可见,我院肿瘤患者发生CT 造影剂外渗的主要因素包括年龄、注射部位选择、血管因素。见表1。

表1 肿瘤患者发生CT 造影剂渗漏的因素

3 讨论

现阶段,导致临床CT 造影剂发生外渗的因素中包括多个不同的因素:(1)药物因素。根据造影剂的实际性质可以将其分成离子型以及非离子型的造影剂,并根据药物的渗透压可以将其分成高渗性的药物、次高渗药物以及等渗药物等。造影剂本身具有的渗透压以及药物浓度等,都会对人体的血管造成一定的影响,致使人体的血管发生损害。一旦药物渗出患者的血管组织,极易由于局部组织的渗透压显著升高,导致人体的血管内皮细胞由于脱水情况发生血小板聚集的情况,同时释放出一些前列腺素等相关炎性因子,诱发患者的血管通透性显著增加,而液体的渗出情况会加重患者的肢体缺血以及缺氧情况,最终导致患者的局部组织肿胀显著加重。(2)患者因素。大部分CT 造影剂外渗情况常出现在老年人群中,这是由于老年人群的血管弹性比较差,从而导致患者的血管无法承受CT 造影剂的高压注射情况。对于感知能力较弱的老年患者存在感知障碍以及表达能力部分缺陷的情况,从而发生检查过程不配合的情况,显著加大了其发生CT 造影剂外渗的可能性。此外,部分患者由于紧张的情绪等,极易导致血管处于收缩的状态,显著增加了造影剂注入的阻力,导致患者的血管内壁压力大幅度增加,最终发生造影剂外渗的情况。(3)疾病因素。患有肿瘤疾病的患者,其需要长时间接受放射治疗以及化疗治疗,其常由于局部的放射治疗、较大剂量的治疗等因素,导致血管内膜发生不同程度的损害。此时,患者进行CT 造影的时候极易发生CT 造影剂外渗的情况。此外,部分存在血管病变的患者,其极易由于血管不够畅通而发生血管回流不畅的情况,最终诱发患者出现CT 造影剂外渗的情况。(4)医护人员。医护人员的穿刺技术和患者是否发生外渗存在着直接的联系,若医护人员对穿刺部位的选择与血管评估不足,极易增加患者发生CT 造影剂外渗的可能性。因此,医院需要注意提升护士的血管评估能力、明确穿刺部位的选择,加强穿刺技术培训从而提高操作人员的穿刺成功几率[5]。

与此同时,目前针对发生CT 造影剂外渗的肿瘤患者,常使用以下几种不同的方法对患者进行外深后的处理工作:(1)常规治疗。常规治疗中包括回抽造影剂、抬高患肢、冷敷以及密切观察等因素。回抽造影剂主要是指在患者拔针之前,尽量将外渗的药物回抽,从而降低CT造影剂的外渗剂量。抬高患肢主要是指通过制动抬高患者的肢体,促使患者的毛细管压力显著降低,缓解患者由于CT 造影剂外渗出现的红肿情况。冷敷主要是指限制患者的炎症反应,其是处理患者由于CT 造影剂外渗发生急性炎症的常规方法。最后,当患者发生CT 造影剂外渗之后,需要密切观察患者存在的局部肿胀以及疼痛情况,若患者发生局部剧烈的灼痛、感觉过敏以及张力性水疱的时候,则提示患者发生骨筋膜室综合征情况,需要立即对其实施外科手术进行治疗。(2)局部药物治疗。硫酸镁液体湿敷也被广泛使用于临床药物外渗的治疗中,通过高渗作用可以减轻患者的局部水肿,降低患者局部水肿对周围组织的损伤。部分患者对硫酸镁过敏或不耐受者,可使用呋喃西林湿敷,一般2 h,tid;另外,透明质酸酶主要是通过降低患者的透明质酸,促使药物外渗的组织间隙中药物可以扩散,且局部药物通过稀释处理之后,可以促见患者吸收更多的药物。相关学者研究发现,对存在筋膜下局限性CT 造影剂外渗的患者,除了在其肿胀部位注射透明质酸酶,可以促进造影剂的吸收情况。(3)手术治疗。医生需要根据患者发生CT造影剂外渗之后的实际情况,可以选择患者的治疗措施,从而降低CT 造影剂外渗对患者局部组织造成的影响。

本次研究发现,通过数据信息显示2018 总年使用CT 造影剂的人数为35555 例,且发生CT 造影剂的人数为71,该年度发生CT 造影剂外渗的几率为19.97%。而2019 年总年使用CT 造影剂的人数36994 例,且使用CT 造影剂发生外渗的人数为66 例,该年度发生CT造影剂外渗的几率为17.84%。而2020 年1—5 月为止使用CT 造影剂的人数为10756,这五个月发生CT 造影剂外渗的人数为18 例,其发生CT 造影剂外渗的几率为16.73%。统计这三年院内发生外渗的几率为0.19%。随机抽取2018 年1 月—2019 年12 月内的34 例CT 造影剂外渗肿瘤患者数据分析发现,这些发生CT 造影剂外渗人数的主要因素包括主要因素包括年龄、注射部位选择、血管因素多为血管的血管弹性差与血管脆性大,部分患者的血管较为细小且充盈度不良,有重复穿刺。由此可见,发生CT 造影剂外渗的根本因素和患者的血管存在着密切的联系,需要对患者进行全面评估,选择合适的血管、穿刺工具,加强护士静脉穿刺技术培训。此外,肿瘤患者进行CT 造影时发生造影剂外渗的情况,和造影剂的性质、年龄、血管因素以及护理人员的操作技术都存在着密切的关系。当患者发生CT 造影剂外渗的时候,需要立即对其进行处理,从而降低外渗对患者造成的影响。

综上所述,现阶段,肿瘤患者发生外渗的主要因素多为患者年龄、注射部位选择不当、血管的血管弹性差与血管脆性大,部分患者的血管较为细小且充盈度不良,有重复穿刺。当肿瘤患者发生造影剂外渗时需要对其进行及时必要的外渗后处理,有效降低CT 造影剂外渗产生的不良影响,改善护理结局,提升肿瘤患者的生活质量。