肝细胞癌诊断中CT 及MR 影像学的应用比较

2021-04-07王佰祥

王佰祥

(济南市历城区中医医院放射科 山东 济南 250100)

肝细胞癌是临床中比较常见的恶性肿瘤,大多是由肝硬化、慢性肝炎以及脂肪肝等肝脏异常引起的疾病,对患者的生命安全及日常生活产生比较严重的影响[1]。在对该疾病患者展开治疗中主要以手术治疗和放化疗为主,但是在治疗前需要展开有效诊断措施,明确患者疾病具体状况,从而保证治疗的安全程度和有效性。在诊断中,比较常见的有X 线计算机断层摄影(CT)及核磁共振成像(MR)影像学检查方式,为了更好地了解两种检查方式对该疾病诊断的效果,本次以78 例该疾病患者作为研究对象,采用对比的方式探究两种方式对该疾病患者诊断的应用价值。

1 资料与方法

1.1 临床资料

此次研究将对我院2018 年8 月—2020 年5 月将78 例该患者使用随机数表法的方式分成对照组和观察组两组,前者和后者均有39 例。对照组男性和女性各20 例、19 例;年龄在23 ~79 岁,平均(51.00±8.50)岁;观察组男性和女性各21 例、18 例;年龄24 ~79 岁,平均(51.50±8.58)岁。两组的相关资料比较没有差别(P>0.05)。

纳入标准:所有的患者和家属都对研究的内容了解,并自愿参加。排除标准:曾经有或现在有精神方面疾病的患者;拒不配合者。

1.2 方法

对照组:实施CT 诊断,即:使用64 排螺旋CT,设置层厚2 ~5 mm,螺距选择1 ~1.5 mm,采用增强扫描加上三期动态增强,在检查前告知患者禁食6 h,扫描上腹部位置,将全部肝脏给予常规扫描,然后采用增强扫描对比剂采用碘海醇,使用高压注射器推注,剂量为70 ~120 ml,注射速度为每秒4 ml,分别在动脉期25 ~30 秒、静脉期60 ~80 s 和延迟期120 ~180 s 进行扫描,在完成扫描之后将图像放大扫描,采取冠状位和矢状位重建,然后进行数据分析。

观察组:实施MR 诊断,即:指导患者采取仰卧位,扫面从膈顶到双肾下极,层厚为3 mm,矩阵为256×256,层间距为0.3 mm,利用高压注射器注射对比剂,每秒注射2.5 ml,对患者进行矢状位和冠状位以及轴位扫描,静脉期65 ~75 秒,动脉期时间延迟20 ~25 s,延迟期4 分钟后进行扫描。

1.3 观察指标

(1)对比两组肝脏内病灶、肝脏外病灶检出数。(2)对比两组肝内病灶阳性率、肝外病灶阳性率。(3)对比两组不同病灶直径检出率,包括病灶直径≤3 cm 检出率、病灶直径>3 cm 检出率。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS 22.0 统计学软件分析处理,计数资料采用率(%)表示,行χ2检验,计量资料用均数±标准差(± s)表示,行t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

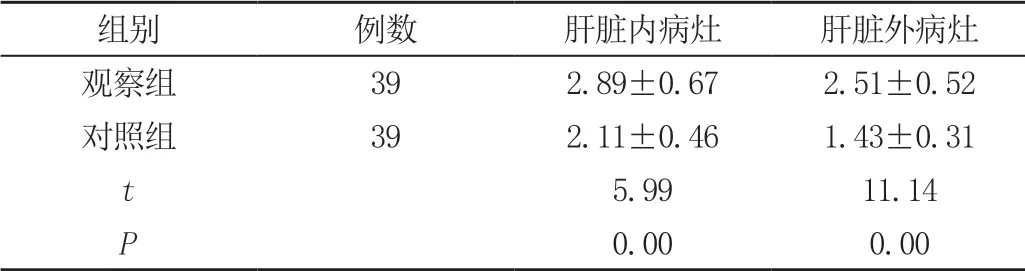

2.1 肝脏内病灶、肝脏外病灶检出数

诊断后,观察组检出数高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 诊断后两组肝脏内病灶、肝脏外病灶检出数比较( ± s)

表1 诊断后两组肝脏内病灶、肝脏外病灶检出数比较( ± s)

组别 例数 肝脏内病灶 肝脏外病灶观察组 39 2.89±0.67 2.51±0.52对照组 39 2.11±0.46 1.43±0.31 t 5.99 11.14 P 0.00 0.00

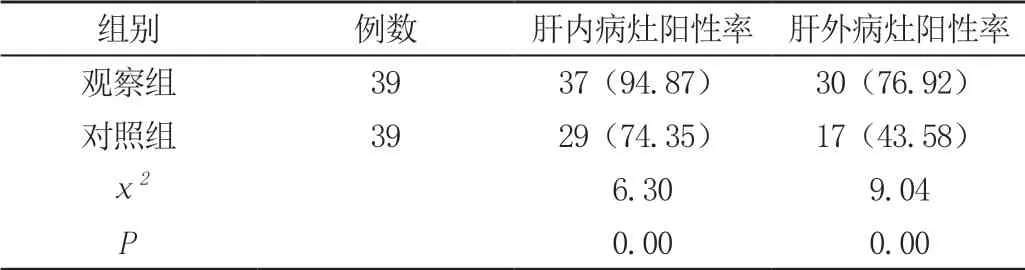

2.2 肝内病灶阳性率、肝外病灶阳性率

诊断后,观察组阳性率高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 诊断后两组肝内病灶阳性率、肝外病灶阳性率比较[n(%)]

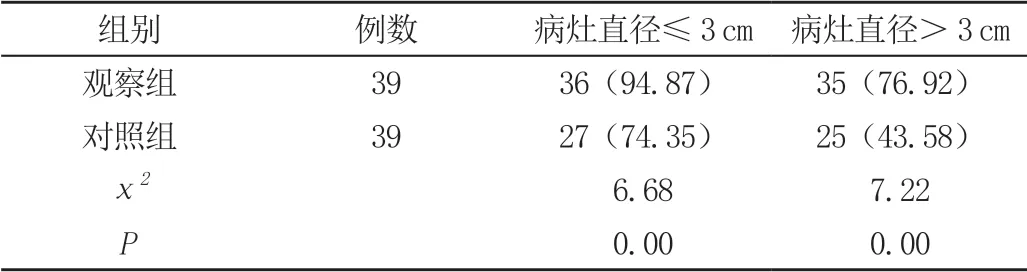

2.3 不同病灶直径检出率

诊断后,观察组病灶直径≤3 cm检出率高于对照组(P<0.05),病灶直径>3 cm检出率与对照组比较无差异(P>0.05),见表3。

表3 诊断后两组不同病灶直径检出率比较[n(%)]

3 讨论

肝细胞癌具有较高发病率与病死率,且该疾病在早期并没有明显症状与体征,大多数患者在发现该疾病后已经处于中晚期,严重威胁患者生命安全[2]。所以及早的发现与诊断,能够更好地采取科学且合理治疗方式,有效改善临床疗效,提高患者生存率。对该疾病患者展开诊断中比较常见的有CT 与MR 两种影像学诊断方式,在本次研究中显示,观察组在病灶≤3 cm 的时候检出率要高于对照组,主要是因MR 在实际诊断的过程中能够多方位以及多层面呈现,组织分辨率较高,可以提供更多的诊断信息。其次,MR 应用多序列性扫描,能够更好地显示病灶内部相关脂肪变性的情况,也可以有效区分小血管瘤和小肝癌的症状,而且在实际诊断的过程中可以和海绵状血管瘤、囊肿以及局限性脂肪沉着和再生结节进行有效鉴别,从而更加全面地观察患者肝脏实际情况,并不需要延迟性扫描[3]。在实际检查的过程中,MR 能够更好地显示肿瘤周围的水肿、静脉瘤栓等肿瘤相应特证性的表现,通常情况下,一些肝癌会累及周围门静脉以及下腔静脉中的瘤栓等,而MR 能够有效显示出信号强弱的变化,从而对肝肿瘤的心态改变特点进行明确分析,进一步诊断肿瘤[4-5]。相关研究中显示,MR 能够有效显示出邻近血管侵犯的情况,对肝细胞癌的敏感性比较高[6]。

在对该疾病患者展开诊断的过程中,CT 扫描能够有效窥见肝脏的具体情况,展现肿瘤和肝门大血管以及胆管的关系,而且肝脏的多呈螺旋CT 多期扫描表现和特殊的肝动脉供血以及肿瘤血供有一定的关系[7]。其次,在实际诊断的过程中,螺旋CT 主要是以容积的方式进行扫描,具有比较高的速度,而且巨大多数原发性肝细胞癌为肝动脉供血,而且在实际检查的过程中,螺旋CT 选择双期的扫描方法,能够有效明确并显示患者病灶处血供的特点,使其检出结果具有良好的效果[8]。在进行CT 诊断的过程中,该疾病大多会表现为单发或者多发的圆形肿块,局灶性周围出现比较清楚的密度减低区,而弥漫型则会表现为肝内弥漫分布的结节[9]。但是在实际诊断的过程中,脂肪肝情况下肝癌症状,血液循环缓慢等病例诊断的情况下,容易出现误诊,使得螺旋CT 在实际诊断的过程中具有一定局限性[10]。所以在对该疾病患者展开诊断的过程中,实施MR 诊断方式具有较好的诊断效果,能够进一步明确疾病状况,为后续的治疗提供科学依据,但在实际检查期间,同样需要进一步重视CT 检查,根据患者实际情况选择科学诊断方式。不过在实际检查期间,需要向患者详细讲解相关知识和需要注意的相关事项,并在讲解中了解患者具体文化知识水平,根据其水平的不同采用不同的方式进行讲解,使患者可以更好地了解相关知识,从而积极配合医护人员展开工作,最大程度上保证诊断的有效性和顺利程度。在本次研究的结果中显示,两组中观察组的肝脏内病灶、肝脏外病灶检出数和肝内病灶阳性率、肝外病灶阳性率要比对照组高(P<0.05),且两组中观察组病灶直径≤3 cm 检出率高于对照组(P<0.05),病灶直径>3 cm检出率与对照组比较无差异(P>0.05),可以得出对该疾病展开诊断中实施MR 检查方式具有良好的诊断效果,可以更好地提高诊断准确性。

综上所述,对该疾病患者实施MR 诊断方式在一定程度上优于CT 诊断,能够进一步提高诊断准确性,明确患者疾病,值得推广。