全玄武岩微表处在北京市五环路沥青路面预防性养护中的应用

2021-04-06于保华王世昌杨婉怡朱建东胡继侠卢兆洋

于保华,王世昌,杨婉怡,朱建东,胡继侠,卢兆洋

(1. 北京首发公路养护工程有限公司,北京 102613;2.北京卓美恒晟机械有限公司,北京 100176;3.中国建筑土木建设有限公司,河南 濮阳 457000;4. 北京建筑大学 未来城市设计高精尖创新中心,北京 100044)

引言

当前,我国大部分公路陆续进入养护期,由于重型车通行量的日益增多,行车荷载加重,沥青路面路表磨耗严重,导致路表抗滑性能不足。传统的微表处技术一般选用石灰岩,然而石灰岩本身强度较低,在车轮的反复碾压下抗滑性能衰减较快,难以满足沥青路面的抗滑要求[1-5]。同时,沥青路面长期在车辆荷载作用下,面层结构被进一步压实,表面集料被磨光,摩擦系数严重降低。在路表有水的条件下,容易导致水溅、水漂和水雾以及汽车滑水现象,具有严重的安全隐患,所以提高路面的抗滑性和耐久性迫在眉睫[6-13]。因此,亟需抗滑性能更好的矿料进行微表处的制备。

玄武岩具有强度高、耐久性好的优点,制备全玄武岩微表处可以全面提高沥青路面的抗滑耐久性。但是,由于玄武岩自身碱性较弱,与沥青黏结性较差,一般的乳化沥青难以保证良好的裹覆性。为了克服现有技术的不足,通过制备高黏乳化沥青,提高乳化沥青的黏附性,增强微表处材料的黏聚力,使矿料不易脱落,并使用玄武岩矿料改善微表处材料的抗滑耐久性。

1 原材料及配方

1.1 乳化沥青

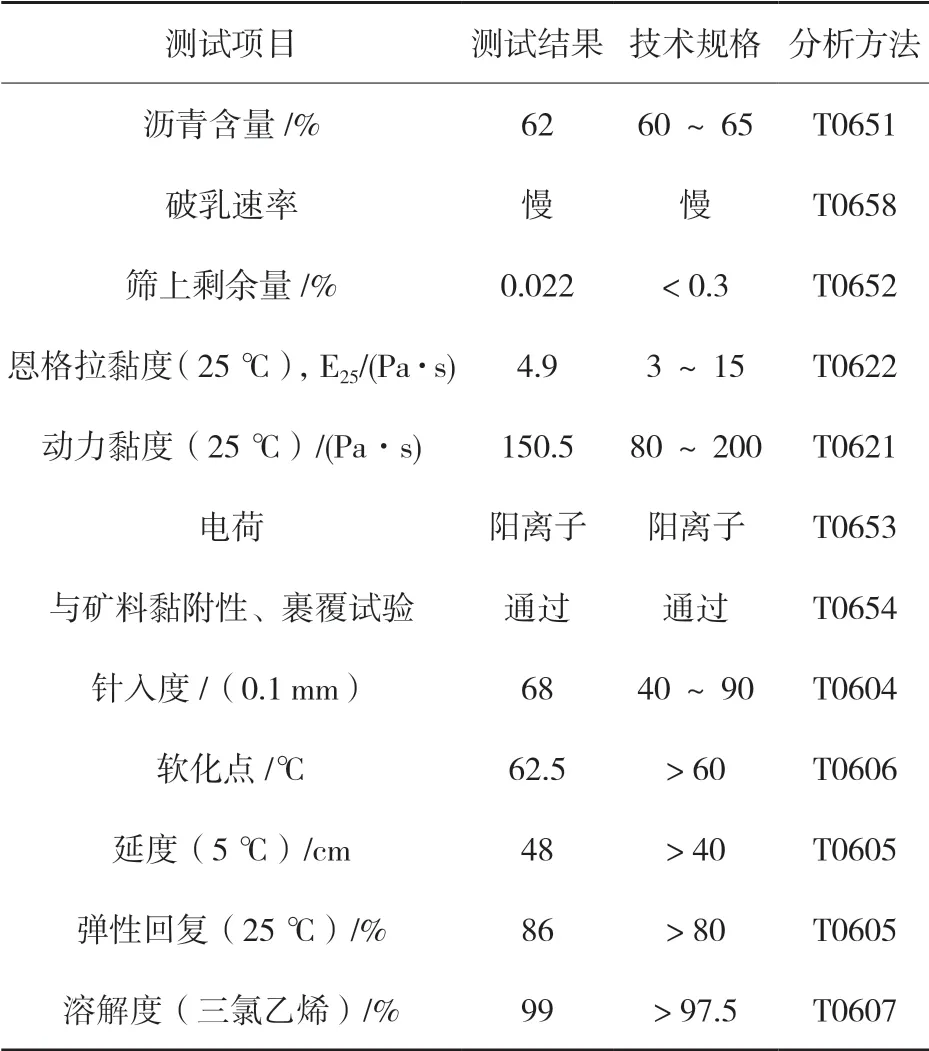

对乳化沥青各项指标进行测试,试验结果见表1。

表1 乳化沥青检测结果

1.2 粗集料

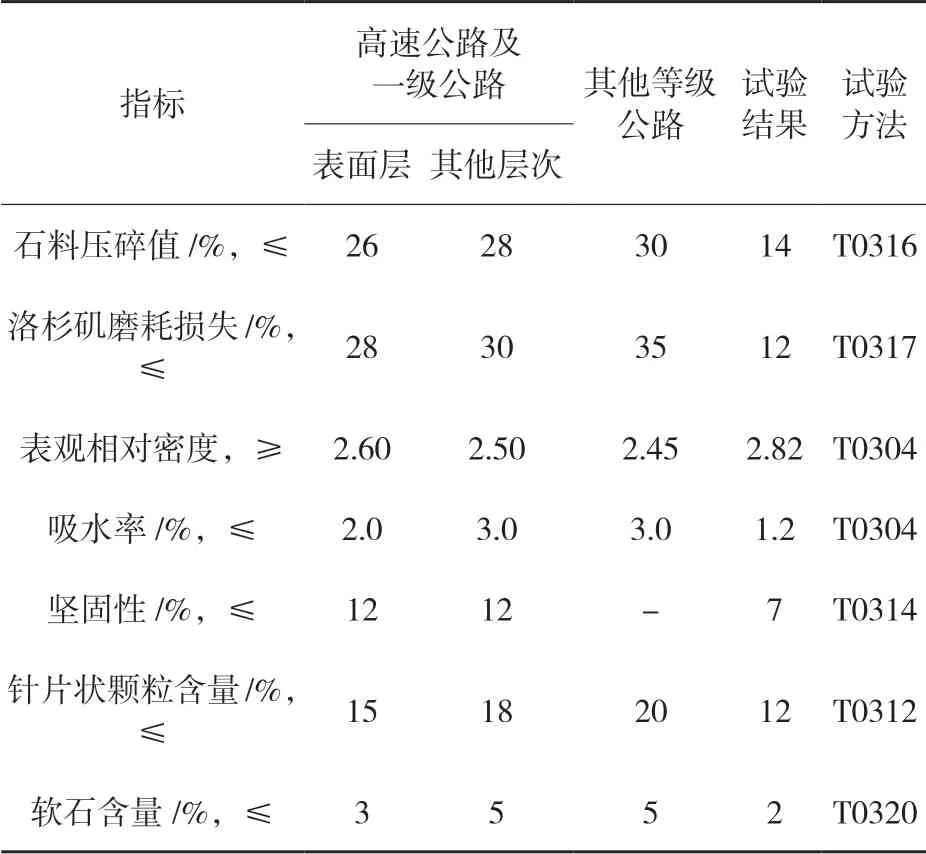

按照相关规范要求对粗集料各项指标进行测试,结果见表2,且满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2017)要求。

表2 粗集料检测结果及规范要求

1.3 细集料

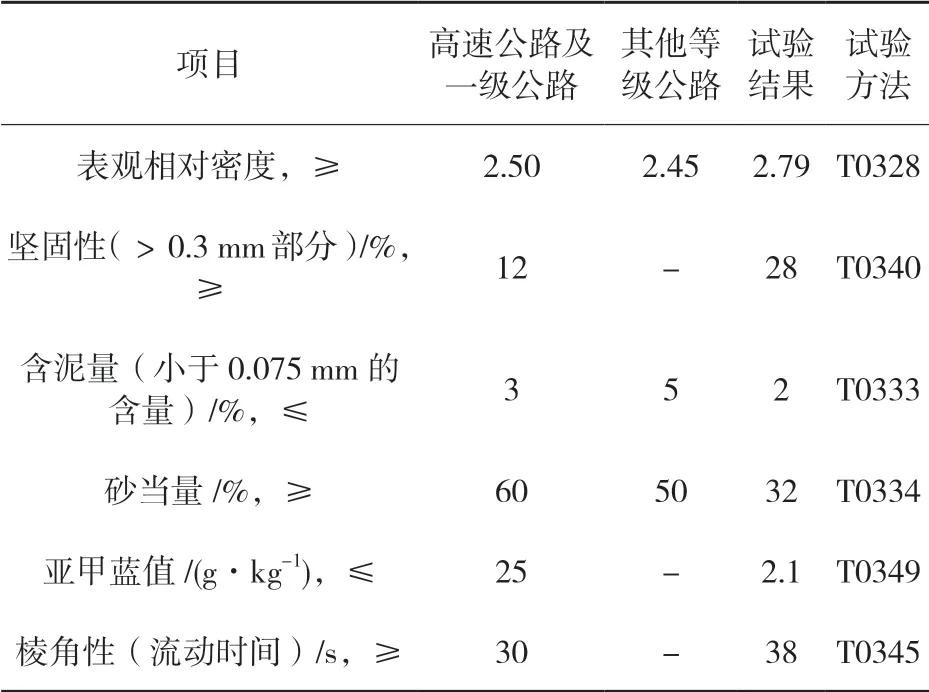

按照相关规范要求对细集料各项指标进行测试,结果见表3,且满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2017)要求。

表3 细集料检测结果及规范要求

1.4 配方

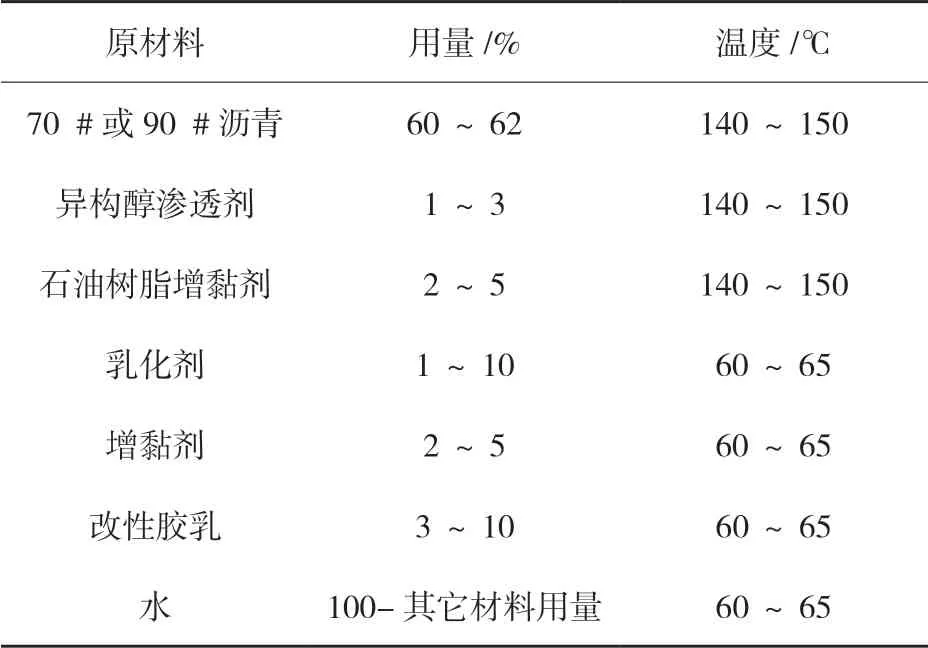

为了提高沥青与玄武岩矿料的黏附性,专门配制高黏乳化沥青。将石油沥青加热熔融后与异构醇渗透剂、石油树脂增黏剂、添加剂混合均匀,制得沥青混合物,与乳化剂混合,搅拌;将改性胶乳、乳化剂加入水中调节pH 值得到皂液;将皂液、以及异构醇渗透剂、石油树脂增黏剂、添加剂进行剪切,得到高黏乳化沥青。高黏乳化沥青配方见表4。

2 目标配合比设计及性能验证

2.1 配合比设计

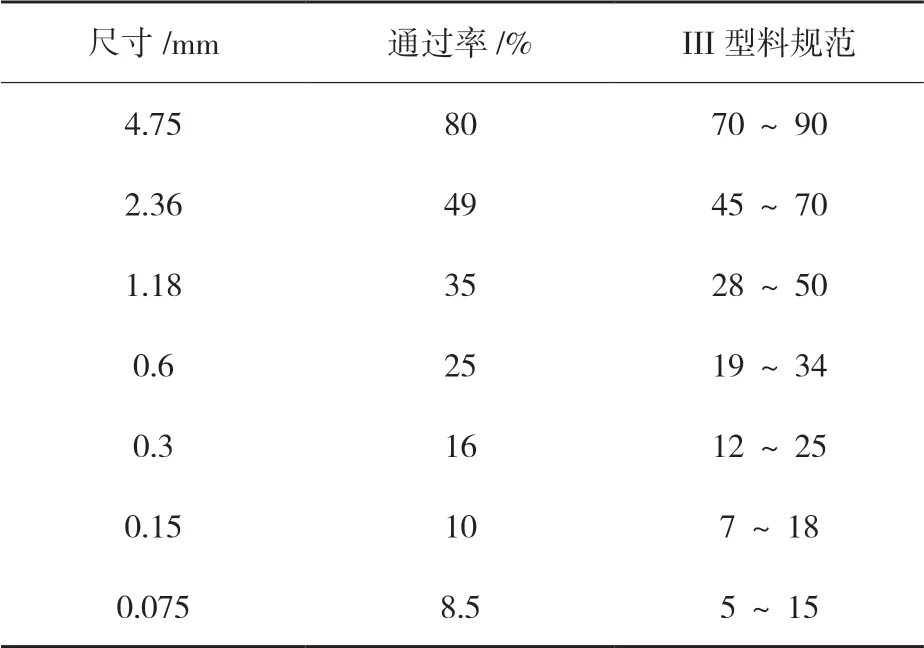

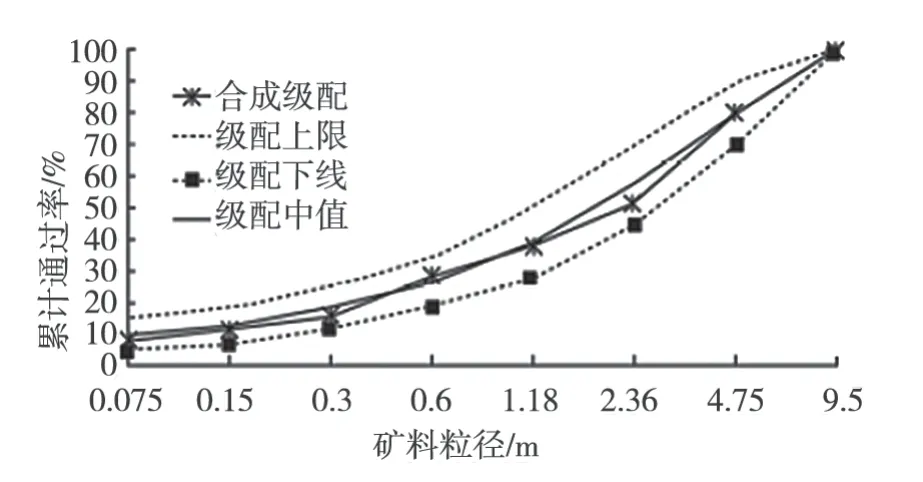

全玄武岩微表处混合料的配比设计,应充分考虑使用要求、原路面状况、交通量、气候条件等因素。玄武岩粗中细三挡料,合成 III 型集配,粗:中: 细=1 ∶1 ∶3(质量比),砂当量 70%,满足 MS-III 型级配。石料样品的测试结果见表5 及图1。

表4 高黏乳化沥青配方

表5 合成级配结果

图1 混合料集配结果

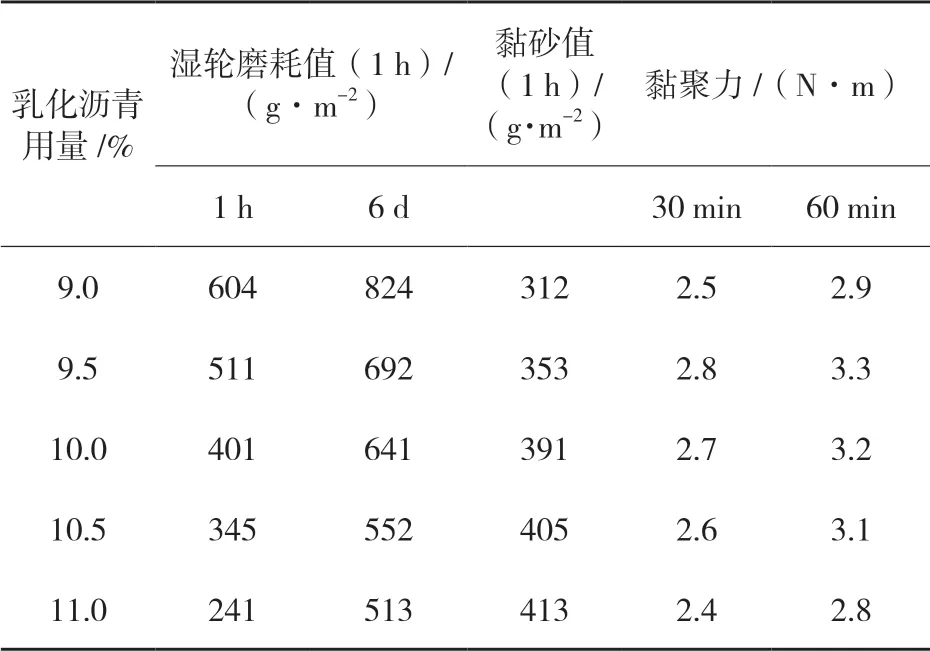

通过室内湿轮磨耗试验、负荷轮黏附砂量试验和黏聚力试验来确定最佳油石比,选取9.0%、9.5%、10.0%、10.5%和11.0%五个油石比进行试验,测试结果见表6。

为了保证玄武岩矿料与乳化沥青具有足够的黏结力,在确定最佳油石比时应重点考虑黏聚力指标。通过室内湿轮磨耗试验、负荷轮黏附砂量和黏聚力试验综合确定最佳沥青用量为9.7 %。

表6 湿轮磨耗试验、负荷轮黏附砂量和黏聚力试验结果

2.2 性能验证

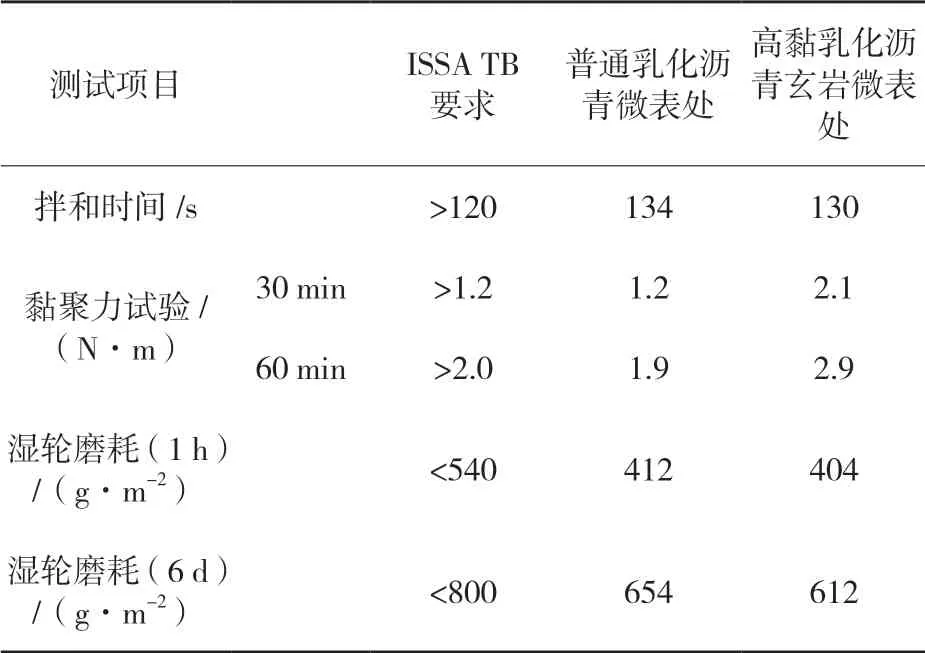

在确定全玄武岩的最佳沥青用量后对其进行验证并与普通乳化沥青微表处进行对比,试验结果见表7。

表7 高黏乳化沥青全玄武岩与普通乳化沥青微表处检测结果

经过一系列室内混合料试验,全玄武岩微表处的试验结果都可以满足规范的要求,使用高黏乳化沥青的玄武岩微表处60 min 的黏聚力达到3.2 N·m,与使用普通乳化沥青的微表处相比其黏聚力增大53%,可以有效解决乳化沥青与玄武岩黏结性较差的问题,从而提高其抗滑耐久性。

2.3 室内抗滑性能评价

为了研究全玄武岩抗滑性能的效果,在试验室内进行了横向分布式车辙仪循环加载试验,模拟沥青路面经受车轮荷载的反复碾压,然后在车轮轮迹处进行抗滑性能检测。

为尽量符合实际的模拟实际路面抗滑性能衰减,在40 ℃温度下作用一定次数以模拟实际交通对路面抗滑性能的影响。经计算后,1 a 需模拟时间为80 h。经过横向分布式车辙仪在40 ℃下反复碾压80 h 后,在轮迹处对其抗滑性能检测的结果见表8。

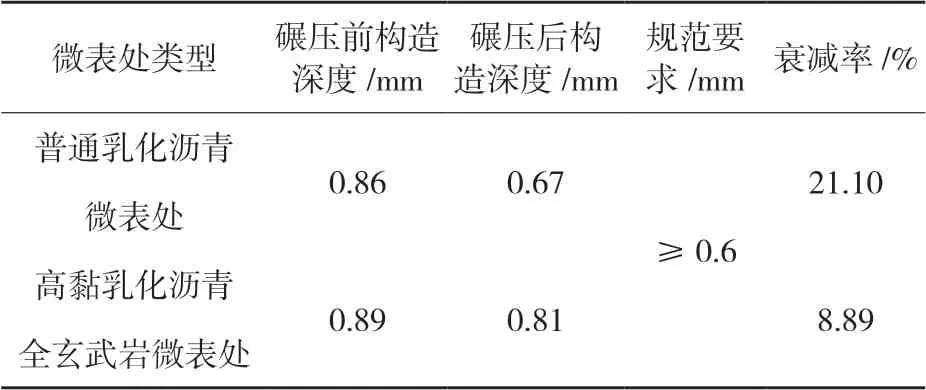

表8 循环碾压前后构造深度试验结果

通过模拟试验表明,高黏乳化沥青玄武岩微表处与普通乳化沥青微表处相比其抗滑性能衰减较缓,高黏乳化沥青玄武岩微表处构造深度及摩擦系数衰减率低于10%,满足路面抗滑性能规范要求,可以有效改善沥青路面抗滑性能衰减较快的问题。

3 工程应用

3.1 五环路概况

五环路作为北京市重要的城市基础设施,通车至今极大改善了北京城市环境和交通条件,对首都社会经济发展具有十分重要的作用。自2004 年建成以来,作为市区边缘的一条高速公路,不仅承担着屏蔽、疏导大量过境交通的重任,而且为北京市区内的大量、长距离、快速交通服务。五环路全长98.6 km,双向6车道加连续应急停车带,现已经投入使用超过15 a,先后于2014 年、2015 年进行主路路面桥面大修,极大提高了整体路况水平。经多年运营,由于交通量大,路龄较长,路面已出现了破损、龟裂、唧浆、车辙、松散等病害,严重影响了路面的使用性能。为进一步提升路况水平,保证通行安全运营,选取K16+800—K28+000 路段进行微表处施工处理。

3.1.1 道路技术标准

(1)公路等级:高速公路;(2)主线设计速度:100 km/h;(3)道路标准横断面:标准断面为双向6 车道,标准路基宽度为35 m,中央分隔带宽3 m,单幅路面宽为15.25 m,土路肩宽0.75 m。

3.1.2 旧路结构调查

(1)面层:5 cm 沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-16+6 cm 粗粒式沥青混合料 AC-25 Ⅰ+7 cm 粗粒式沥青混凝土 AC-30 Ⅰ;(2)基层:18 cm 石灰粉煤灰稳定砂砾+18 cm 石灰粉煤灰稳定砂砾+18 cm 石灰粉煤灰稳定砂砾。

3.1.3 年平均日交通量

根据交通量观测数据,五环路平均日交通量(AADT)折算量为162 990 pcu/d,属于特重交通量等级。

3.2 路面养护设计方案

根据检测数据及现场调查情况,主路路面总体使用状况较好,路面主要病害类型为表面功能破坏,路面平整度及抗滑性能下降,局部存在纵横向裂缝。分析监测数据,五环路的路面结构强度PSSI >90,路面破损状况指数PCI >90,满足实施预防性养护工程的基本条件。由于该路段主路路面在2014 年进行过罩面,路面拉毛0.5 cm 后加铺4 cmSMA-13,目前旧路沥青面层总厚度达22 cm,且路面使用状况较好,仅局部少数路面存在病害。经综合分析,为了防止路面出现新的病害或者轻微裂缝进一步扩展,提高路面的抗滑耐久性,综合路面病害特征、交通量、资金和费用效益等因素,本工程采取全玄武岩微表处预防性养护措施。

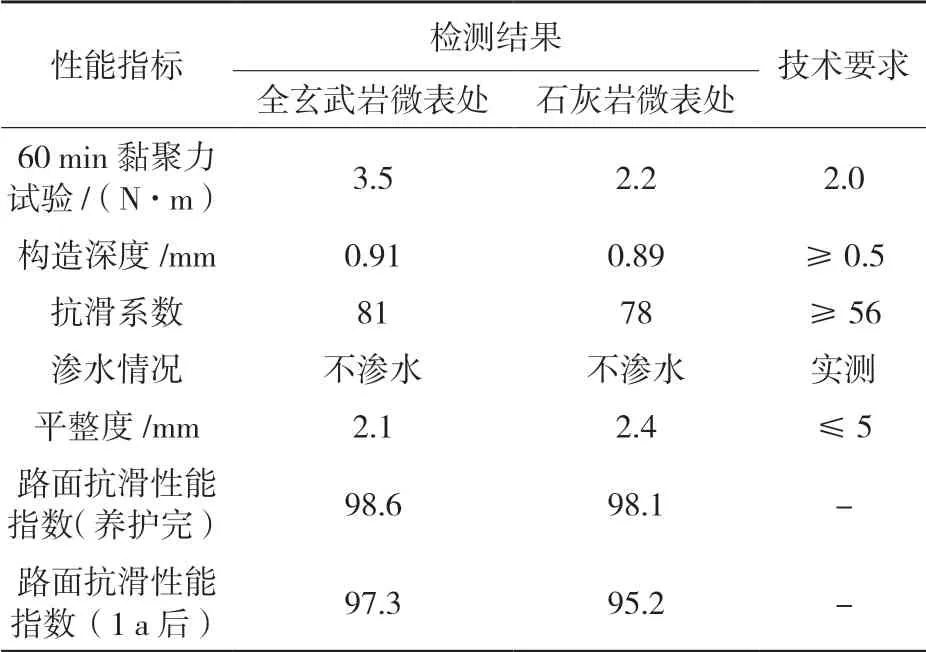

3.3 施工效果检验

(1)为了验证本项目所开发的全玄武岩微表处性能,在北京市五环路部分路段应用了该技术并对其各项性能指标进行了检测,结果显示使用高黏乳化沥青的玄武岩微表处各项施工性能指标均满足规范要求,由于玄武岩与沥青黏附性较差,所以实体工程中专门对沥青黏聚力指标重点把控,采用乳化沥青稀浆混合料黏聚力试验仪进行测试,保证全玄武岩微表处具有良好的黏附力以达到抗滑性能的衰减较缓的效果。(2)微表处竣工后其全线外观表面平整、密实、均匀,无松散,无花白,横向接缝对接平顺,纵向接缝宽度均不大于80 mm,无不平整现象,且使用高黏乳化沥青的玄武岩微表处性能全面由于普通乳化沥青。在对表面抗滑性能的验证中,摆值(BPN)、构造深度均满足竣工验收要求,这表明该技术能显著改善路表面的抗滑性能,适用于抗滑性能要求较高的路段。(3)微表处施工路段渗水系数均低于10 ml/min,表明全玄武岩微表处能较好的保护路面结构不受水损坏,工程检测结果见表9,各项指标均高于石灰岩微表处,且黏聚力性能远高于石灰岩微表处,全玄武岩微表处抗滑性能的衰减要明显低于石灰岩微表处。全玄武岩微表处在实体工程应用中表现良好,具备很强的应用价值。

表9 实体工程检测结果

4 结语

(1)通过室内试验表明全玄武岩微表处性能满足规范要求,室内抗滑性能评价也表明全玄武岩微表处具有良好的抗滑耐久性。(2)由于玄武岩自身碱性较弱,与沥青黏结性较差,本文配制高黏乳化沥青提高与矿料的黏聚力,试验表明特制的高黏乳化沥青与玄武岩具有良好的黏附效果,且与使用普通乳化沥青的微表处相比其黏聚力增加53%,其性能也全面优于普通乳化沥青微表处。(3)在北京市五环路部分路段应用了该技术并对其各项性能指标进行了检测,结果显示该微表处各项施工性能指标均满足规范要求;微表处竣工后其全线外观表面平整、密实、均匀,无松散,无花白,横向接缝对接平顺,无不平整现象。铺筑实体工程也表明,全玄武岩微表处的黏聚力指标远高于普通微表处,在使用一年后路面抗滑性能指数与普通微表处相比衰减较缓,达到了提高沥青路面抗滑耐久性的目的。综上,全玄武岩微表处在实体工程应用中表现良好,具备很强的应用价值。