法定数字货币对我国货币结构的影响

2021-04-01王家玮陈皓云张泰华张洪波

王家玮 陈皓云 张泰华 张洪波

[摘 要]央行发行的数字货币是在当今美元霸权及货币体系失衡的背景下,由国家主导提出并发行的主权国家货币。在央行数字货币的运行机制下,货币支付手段将得到优化,更好的稳定与发展宏观经济,同时增强货币的创造能力,增加货币供给量。央行发行数字货币的主要目的是替代M0,但央行替代部分M0的初衷是否实现取决于央行的区隔政策。央行发行数字货币会导致货币结构的模糊,受实际利率和各种服务的影响,央行数字货币的实质是M1。因此,部分M0的转化会增加M1进而影响M2,从而导致货币供给量增加。

[关键词]法定数字货币;数字人民币;流通中现金

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.03.043

1 数字货币构建过程及其优势

1.1 数字货币的历史源流

货币作为固定地充当一般等价物的特殊商品,其形态不断发生变化,并且这种变化呈现加速态势,其历程包括:从最初的实物货币到公元前2000年出现并发展的金屬货币,金属货币由称量货币向后来的铸币发展持续时间漫长达几千年;再到18世纪进入纸币阶段至今才300余年,当今货币的主流形态仍是纸币;1998年,巴塞尔委员会正式颁布了对于电子货币的定义,经过三十多年的发展电子货币已经成为货币的主要支付手段,依赖计算机技术的加强使电子货币具备虚拟的内涵,以第三方支付为代表的电子货币,即货币的电子化,具备货币的基本功能,发行主体以商业银行的发行为主;2008年,作为代表的比特币以货币的全新形式跃然出现在大众视野,其出现是科技和经济开展的必然产物。数字货币是一种基于网络和数字加密算法的货币,IMF称其为“价值的数字表达”。中国央行即将发行的数字货币与Libra等存在显著区别,中国央行数字货币是由中央银行背书,是具备无限法偿性的货币,是中央银行的负债。

1.2 发行数字货币的优势

1.2.1 优化传统支付手段

现有的硬币、纸币发行需要投入大量的成本进行制作和防伪,且其便捷性随着电子货币的发展逐渐减弱。而数字货币通过数字化的方式产生和发行,与传统的货币相比大大降低了货币的铸造和发行成本,使货币脱离了原有物理形态的束缚。作为货币材料,其必要条件要求易于辨认和携带且供给必须富有弹性。而数字货币不仅具有电子货币易于携带和辨认的特点,供给富有弹性也大大满足央行调节宏观经济的重要基础。数字货币在流通过程中,往往进行直接的点对点支付,避免第三方金融机构的参与,大大降低了交易成本。用户只要安装可以支付货币的钱包,不需连接银行和网络,便可以实现手机碰一碰就完成的转账。在极端情况下,可以克服因为没有网络信号而导致无法进行的电子支付。这将完全取代传统的电子货币。

1.2.2 更好稳定与发展宏观经济

央行发行数字货币或将实现现金和活期存款之间的完全替代,数字货币将不再作为一种计息资产,在一定程度上冲击现有货币结构体系和货币供应层次,M1或将被M0替代。在改善央行发行货币政策的传导效果方面,央行通过数字化的货币可以实施更精准的预期管理和货币投放。同时,数字的货币化几乎可以监控每一笔交易资金的去向和来源,有效避免和打击非法交易、洗钱等违法犯罪行为的发生。随着数字货币的日渐完善和进步,或将演变为智能数字货币,自动寻求评估、投资、记账、核算和审计等功能。央行发行的数字货币不仅促进流通手段和支付手段的优化,更将打破美国利用美元在国际货币中的储备地位不断谋求霸权的现状,突破跨国结算时的支付壁垒,增强国际市场的流动性。通过依靠吸收存款、发放贷款获取社会财富的传统商业银行将会被央行或某超级金融公司取代,实现向其他服务角色的转型,传统的金融体系将产生巨大变革。

2 数字货币对我国流通中现金的影响

目前我国银行间M1、M2的流转已经基本实现数字化和电子化,可以充分满足金融机构间支付系统的清算工作。因此央行选择替代部分M0的目的是防止数字货币过早过快的冲击M1、M2,在保持基本货币供应体系的基础上逐渐完善发展,并且解决电子货币对账户依赖性强,反洗钱、反篡改能力弱的劣势。周小川曾表示发行数字货币的初衷是替代实物现金即替代居民、企业等小额高频的支付过程,降低传统纸币发行流通成本。因此根据央行目前的相关措施,得知央行发行数字货币的目的是避免产生“金融脱媒”或通胀等现象,对现有金融体系产生巨大影响,目前的设计工作和内部封闭测试也是在替代M0的基础上开展和完成。如果央行的初衷能够完全实现,即央行能够完全实施货币之间的区隔政策,数字货币的作用是代替部分M0且不会产生“利率”转化为M1,那么数字货币的功能将会在如今电子货币功能的基础上产生更加广泛的运用。电子货币具备信息记录的功能,可以包含货币交易的时间、地点、数量等信息。而数字货币由于其自身的优点:交易成本更低,交易过程更便捷,支付手段更完善、更安全等的优势,即通过增加边际效用、降低货币边际成本的方式,加速由电子货币加剧创造的货币供应量的速度。

事实上,法定数字货币流通和发行会模糊货币层次。央行发行的数字货币虽然可以取代现金,但数字货币不是现金,不在我们的钱包中,存在于数字支付的钱包里,该钱包与银行账户有着天然的连接,通过银行账户实现货币的增减,这是毋庸置疑的事实。在无监管的情况下,数字货币在哪家支付公司的电子钱包里就天然地要求从该公司获得利率回报,并且引发第三方支付对数字货币的竞争,这就背离了央行发行数字货币的目的是替代M0的初衷。一旦作为M0的数字货币得到了利率回报,它还是现金吗?由此可以说,由于无形利率或各种“等价服务”的存在,会令数字货币具有天然M1的属性,也必然不会安于替代M0。

如果数字M0被央行严格监管并有效禁止出现实际利率,则实际利率无法产生,就不会对M1、M2产生影响,但是如果央行采取区隔措施是否能长期有效值得怀疑,因为只要有利可图,金融创新和金融衍生工具的力量就一定会发挥作用予以突破。在激烈的市场竞争压力下,金融机构包括支付机构等依旧会为了争夺持币者难以避免地支付实际利率,哪怕并非名义利率,只要给予了各种好处就等同于支付了实际利率,此时,央行禁令就会被突破。这里提到的实际利率,除了商业银行、支付公司的公开利率,还包括其支付的各种有价服务,例如给予持币者各种优惠、奖励等。

因此,央行发行数字货币成功实现对传统纸币的替代的同时,被数字货币代替的M0是有可能产生实际利率的,必须要采取极为严格的措施区隔与M1之间的交换,一旦M0被突破,就会产生利率或服务变成M1,这时数字货币的实质并非M0而是M1。也可以说从短期看数字货币具备M0的性质,但从长期来看数字货币必然会突破目前试点测试和未来的应用限制,成为M1。

3 数字货币对我国M1、M2的影响

客观地说,数字货币替代M0是否影响M1、M2取决于数字货币替代M0后是否产生实际利率。如今央行发行的数字货币无法替代M0,而成为M1的这种转变必然导致M0减少,支付了实际利率的金融机构必然要以此为基础进行货币创造,这将会直接改变M1的数量和利率,增加M1,进而增加M2,改变货币供给量。

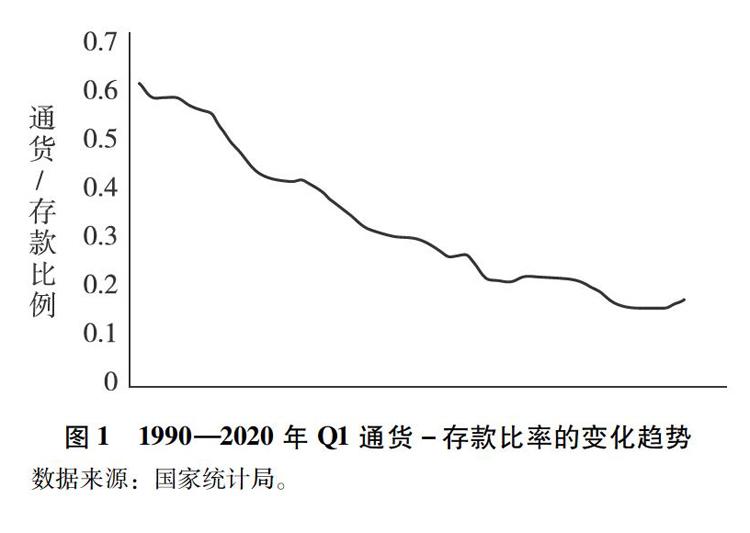

文章选取了1990—2020年3月通货-存款比率的变化趋势反映相关部门的持币行为。可以看出在1999年、2008年、2012年、2020年3月左右有轻微上浮趋势,但通货-存款比率的整体趋势向下倾斜,下降速度逐渐放缓,从1990年通货-存款比率为0.614到2020年3月的0.169,变化趋势十分明显,能够显著的表现自1990年以来商业银行创造存款货币的能力不断增强。电子货币的出现对传统纸币交易过程产生颠覆性影响,电子货币通过提高交易效率、优化支付手段等加快货币流通速度,意味着央行可以通过发行更少的货币去创造更多的货币供给量。随着电子货币应用更加广泛,通货-存款比率的变化速度也在近几年呈现放缓趋势,这是否意味着电子货币对货币流通速度的影响逐渐疲软,需要更强有力的货币工具来不断刺激我国的货币供给量快速增加呢?毫无疑问,数字货币在兼具电子货币优势的基础上又能加强央行对货币的控制,因此数字货币的发行必将会加速由电子货币加剧创造的货币供应量的速度。

4 结论

主权数字货币的发行是金融创新、计算机技术发展的产物,必然会对国内货币体系及全球金融市场产生深刻影响。数字货币的发行在全面改革我国金融体系的同时又利于我国宏观经济调控和传导。数字人民币兼具传统主权信用货币与私人数字货币优势,在国际金融市场上率先发行和流通数字人民币势必会减弱美元在世界经济体系的霸权地位、增强人民币话语权,也是改革国际货币体系的重要途径。央行发行数字货币替代部分M0的目标只是未来可能向传统金融体系颠覆所迈出的一小步、凝聚成的一个简单缩影,央行发行数字货币在面临重大机遇的同时,也存在诸多风险,需国家制定相应制度和策略妥善应对,迎接货币新时代的到來。

参考文献:

[1]乔海曙,王鹏,谢姗珊.法定数字货币:发行逻辑与替代效应[J].南方金融,2018(3):71-77.

[2]赵成国,江文歆,庄雷.区块链数字货币信用创造机制研究——基于货币价值属性视角[EB/OL].[2020-05-20].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1290.F.20200428.2115.042.html.

[3]梁斯.信用货币制度下对货币创造和货币本质的再认识[J].金融理论与实践,2020(5):9-14.

[4]范云朋,尹振涛.数字货币的缘起、演进与监管进展[J].征信,2020,38(4):6-12.

[5]冯永琦,刘韧.货币职能、货币权力与数字货币的未来[J].经济学家,2020(4):99-109.

[基金项目]中国农业大学烟台研究院URP项目(项目编号:U20193098)。

[作者简介]王家玮(1999—),女,山东潍坊人,研究方向:市场营销;陈皓云(2000—),女,山东济南人,研究方向:市场营销;张泰华(1998—),男,山东临沂人,研究方向:市场营销;通讯作者:张洪波,副教授,研究方向:金融证券。