游走在“丝竹”与“弦索”间

——广东汉乐乐器组合的历史流变考

2021-03-27

实际上广东汉乐是一个至少包含丝弦乐和中军班两大乐种的“乐种群落”,其中的丝弦乐属于休闲音乐,中军班属于仪式音乐,本文暂不讨论中军班音乐,本文专论广东汉乐丝弦乐多样性乐器组合形式的历史流变。

现有研究认为,广东音乐是最年轻的乐种,成熟至今仅百余年①参见陶诚:《岭南文化中的“广东音乐”》,北京:人民音乐出版社,2018年。,广东汉乐是最古老的乐种之一,至今数百上千年②参见丘煌:《“广东汉乐”不是源于潮州汉剧中的器乐曲牌而是源于“中州古乐”》,《星海音乐学院学报》,1998年,第1期。。然而,“年轻的”广东音乐也有悠久的历史渊源,“古老的”广东汉乐亦有崭新的艺术形态。在江南丝竹、广东音乐、广东汉乐等丝竹(丝弦)类发展成熟阶段中,20世纪30年代都是一个重要分期③伍国栋:《江南丝竹——乐种文化与乐种形态的综合研究》,北京:人民音乐出版社,2010年,第285页;黎田、黄家齐:《粤乐》,广州:广东人民出版社,2003年,第48页。,这恰好与刘天华为首倡导的“国乐改进社”时期相吻合,难道这只是“巧合”?无论是江南丝竹、广东音乐亦或广东汉乐,各自源头的乐器组合形式区别比较大,但是,20世纪30年代后,三者的乐器组合形式趋同(虽然不完全相同),这也应该不是巧合。“国乐改进社”的中心在北京,为何诸如“河北音乐会”这些更靠近北京的民间乐社似乎不怎么受影响?这或许是与刘天华“国乐改进”的思想主要是通过报刊杂志宣传,直接受影响的是那些与“文人雅士”关系密切的乐种有关。这些乐种在发展过程中的代表人物大都为“文化人”,如吕文成、饶淑枢、钱热储、何育斋、孙裕德、李延松等,而诸如“河北音乐会”等历史性代表人物则多是“民间艺人”。

如果单以领奏乐器论,所谓的“新乐种”不仅只有“广东音乐”,即使号称“最古老乐种之一”的广东汉乐,就其目前的乐队组合形式而言,也仅是近一百多年的事情。从历时性视角观察,广东汉乐流传的核心区域和代表曲目的传承较为稳定,但是乐器的组合形态却呈现出明显的阶段性变化。故本文以领奏乐器的历史沿革为主要标志,进一步“梳理清楚广东汉乐历史的源流、衍变的轨迹,看它是如何汇聚成今天的‘库容’”④陈志勇:《广东汉剧研究》,广州:中山大学出版社,2009年,第229页。,并以此探究广东汉乐如何在“丝竹乐”和“弦索乐”之间自由地变换与游走。

一、“弦诵不绝、丝竹乱耳”期:以古筝为领奏的丝竹乐组合

关于广东汉乐历史起源,众说纷纭中有一共识,便是广东汉乐历史悠久,是我国最古老的乐种之一。但诸说百家无人明示数百年前广东汉乐究竟是以何种乐器组合形式流传于客家大埔民间。

(一)广东汉乐起源研究的简要回顾

现有研究大都认为,广东汉乐源于古代雅乐、清商乐、燕乐的发展演变,同时又吸收了中原音乐、岭南俗乐等艺术形态。例如,费师逊先生认为:“汉乐属于俗乐,就是从雅乐、清商音乐、燕乐等发展过来的……它们传承下来,就是在客家人民间广泛存在的庙堂音乐、中军班、丝弦乐,等等。”⑤费师逊:《关于中国音乐发展史中可作六个音乐文化分期的思考》,《星海音乐学院学报》,2010年,第6期,第47页。居文郁先生的看法:“古代清商乐从宫廷走向民间的过程,正是近代清乐即广东汉乐流传发展的开端。”⑥居文郁:《广东汉乐的历史源流及其“清乐”的流变》,《音乐学习与研究》,1993年,第2期,第30页。又如,大多数学者认为,从调谱的名称、内容、音阶、板式、结构、风格等来看,广东汉乐与中原音乐有着千丝万缕的联系。还有,孔义龙的研究指出在广东各地博物馆现存的岭南陶俑、陶瓶浮雕及瓷瓶饰绘等实物资料中,显示了早期岭南地区文人音乐、琴乐组合以及亭苑丝竹乐等多种器乐合奏的样式,同时也看到诸如琵琶、胡笳、箫、笙、琴、笛、鼓、管子、锣等乐器在古代岭南地区早已出现⑦曾美英、孔义龙:《从陶瓷乐舞造型看汉以来岭南俗乐发展》,《人民音乐》,2016年,第7期,第76页。。这些研究确实可以看出广东汉乐的悠久历史渊源,但是从乐器组合上看,究竟哪一种才是广东汉乐的“最古老剪影”?何处才是广东汉乐的“庐山真面目”?这就需要对早期广东汉乐的乐器组合进行考证。

(二)广东汉乐早期“丝竹乐”乐器组合

在明嘉靖三十六年(1557年)《大埔县志》中有记载“琴、瑟、钟、磬、笙、箫”等乐器,并附“钟、吕”文字乐谱五首,可见大埔民间乐器种类丰富,但这些乐器既包括文人休闲音乐也有民间仪式音乐,还不能确定早期广东汉乐的乐器组合,因而,需要进一步从文献和实物进行考察。

1.古筝在早期大埔文人音乐中的地位

关于古筝在大埔的流传,在巫宇军的论文《“客家筝”形成略考》⑧参见巫宇军:《“客家筝”形成略考》,2009年中国艺术研究院硕士学位论文。中提到暂时可以追溯到清光绪壬午年(1882年)。又按汉乐名家李德礼先生(1928-2015)的说法,清末秀才饶君谷编辑的乐谱《消遣集》的封面有琵琶、筝和笛子的图样。如果确有此谱,由此推算,至迟在清代末年,古筝在大埔应是一件比较重要的乐器。其次,清代末年,大埔丝弦乐演奏活动盛行(当地称“和弦索”),热衷参加这类活动的乐手大都擅弹古筝且多为文雅闲乐之人,如何育斋、罗九香、罗先俦、饶竞雄、蓝介愚、何秋明、何少卿、何九成等。此外,大埔地区早年的“和弦索”不使用古筝,只有在小范围合奏的“清乐”或“儒家音乐”中才使用,并且古筝为领奏乐器。因而,结合这些现象推断,古筝在早期大埔的文人音乐中占据主要地位。

2.箫在早期大埔文人音乐中的地位

在大埔民间,“笛”(客家话)是指“高音唢呐”,又称“海笛”,“横箫”或“箫”才是我们如今所称的“竹笛”。在《民国新修大埔县志》中记载乾隆元年百侯进士杨缵烈:“椰叶徐鸣,月色如霜,愧斋援洞箫奏《水龙吟》一弄别去。”⑨罗织超修,温廷敬等纂:《民国新修大埔县志》卷二十“人物志”十一,1943年铅印本。另有资料显示,清咸丰二年,湖寮举人张振南“(振南)雅善吹箫,能令听者歌哭,后嗣效之,虽三尺童子皆精音律,‘张氏乐部’遂有名于时”⑩李德礼:《广东汉乐历史沿革》,转引自李栩薇整理《广东汉乐家、文献家、汉乐古筝家李德礼文集》(内部资料,未出版),2010年,第2页。。可见,“箫”亦是大埔古代文人喜爱的一件乐器。

3.“筝、箫、笙”皆有的丝竹乐组合

孔义龙的研究中提到,在大埔县博物馆收藏的清末仿康熙奏乐五彩瓶上,显示了一幅由12位女子吹奏笙、箫、古筝以及击打锣鼓等乐器的奏乐图,俨然展示了富裕人家自娱自乐,带有休闲表演的丝竹合奏场面⑪同注⑦。。

从目前能找到这些文献和实物证据来看,在数百年前客家人聚居地的大埔县,民间“弦诵不绝”,文人音乐常使用的乐器既有丝弦也有笛箫,可谓“丝(古筝)竹(箫、笙)乱耳”。故本项目组认为早期大埔的文人音乐中,常见的乐器组合为“以古筝为领奏的丝竹乐”类型。

二、弦索I期(20世纪初-20世纪30年代):以头弦为领奏的弦索乐组合

清末民初,粤东各地民间乐社纷纷成立,乐社大多冠以“国乐”名称。钱热储曾将国乐社划分为三种:“一类清乐社,是专以弦索和奏古调,不杂锣鼓歌曲者,俗称谓弦索馆;一类是鼓乐社,以弦管配合锣鼓吹打者,俗称锣鼓馆;一类是剧乐社,以音乐锣鼓配合戏曲者,俗称曲馆。”⑫同注④,第216–217页。这里提到“清乐社”是“专以弦索和奏古调”的“弦索馆”,为何“丝竹乱耳”的大埔古乐到此时就“转型”变成“不杂锣鼓”的“弦索乐”组合了?这就需要对这一时期相关的乐人、乐事、乐社等方面的内容进行考察与分析。

(一)弦索I期的乐人及其思想

1.钱热储(1881-1938)与《乐剧月刊》

钱热储系大埔湖寮人,晚清秀才出身,早年参加反清革命宣传,后长期从事办校、办报和铁路、方志等事业,其博学多才,且接受过新式教育,思想不保守,在广东汉剧、广东汉乐方面研究颇丰。他曾是“汕头公益国乐社”(下称“公益社”)社员,并在1933-1934年间,负责主持该社社刊《乐剧月刊》⑬本文引用的《乐剧月刊》中的相关内容,源自广东省立中山图书馆缩微文献全文数据库系统中的《乐剧月刊》全本,目前只能在线浏览。由项目组助理张芷玉同学负责在线的阅读与整理。的工作。《乐剧月刊》(见图1⑭因目前无法获取纸质原稿,项目组只能在广东省立中山图书馆缩微文献全文数据库系统中的《乐剧月刊》上剪切图1和图2,并做相应处理。)是一份主要面向文雅闲乐之人的刊物,发行于潮梅地区并颇有影响。钱热储撰写的大量关于汉乐的演奏风格、乐器常识、乐谱乐评,以及为呼吁普及国乐课和挽救汉剧沉沦等方面的文章都分期连载其中,鲜明地体现了其“传承经典”“复兴国乐”的思想观念。1934年,因身患疾病,加之两耳半聋,钱热储暂停了《乐剧月刊》的工作,返回家乡大埔湖寮镇休养。

图1 《乐剧月刊》1933年第一卷第二期首页

2.何育斋(1886-1943)与“逸响社”

何育斋与钱热储同村,彼此应该认识且有思想共鸣⑮关于这点,钱热储的外孙何松曾提到:“钱热储先生和我的外祖父同一个村。我在幼年居住外祖父家读小学时,曾拜望过他”。何松:《谈谈流传在广东客家地方的〈中州古调〉》,转引自何松整理《何育斋筝谱遗稿》,北京:中国戏剧出版社,2002年,第88页。这可以用来说明钱热储与何育斋不仅是同乡,而且应该互相认识。以当年他们的身份和从事的事业,彼此之间在思想上也应是有相互影响的。。他自幼学习并精通洞箫、头弦、三弦和古筝等乐器,被誉为大埔地区的“乐圣”。他也是一位有文化思考和理想抱负的文雅之人,除了在家乡大力普及汉乐外,曾于1930年在广州创办“潮梅音乐社”,1932年在上海创建“逸响社”⑯相关内容可参见黄燕:《20世纪三十年代广东汉乐在粤、沪两地的传播、发展——以何育斋与广东汉乐的关系为视点》,《中央音乐学院学报》,2019年,第4期。,他积极带领乐社同仁与粤、沪等地有影响的乐人乐社、文化精英等广泛交流与同台演出。在旅居上海的三年期间,他与上海国乐研究会的孙裕德和上海文人丝竹乐社“霄雿乐团”的负责人李延松深入交流。孙、李二人当年积极推行用琵琶、箫、扬琴、二胡等乐器演奏的丝竹乐风格,对何育斋及其乐社影响深刻。在沪期间,他还花了大量精力整理乐谱《中州古调》《汉皋旧谱》,同时又搜集整理各地名曲编辑成《词曲拾遗》和《小曲汇存》两本乐谱。1935年秋,因身体原因,何育斋离开上海,带着乐谱和乐器返回大埔。回乡后他仍不忘汉乐的普及,在养病的同时,积极投入“和弦索”,更不厌其烦地教授乡亲邻里玩筝弄乐,据说他常用“二胡为学弹筝的人领奏”⑰何松:《山溪水长流——忆祖父何育斋先生与客家音乐》,转引自何松整理《何育斋筝谱遗稿》,北京:中国戏剧出版社,2002年,第82页。。在他的带领下,大埔莒村一带呈现出琴箫鼓乐、弦歌不辍的盛景。

3.刘天华(1895-1932)与“国乐改进”

二十世纪二三十年代,正值刘天华先生倡导发起“国乐改进社”的重要时期。“国乐改进”是刘天华一生的志向,也是他音乐思想的核心,他主张“以改进国乐并谋其普及为宗旨”,“借助西乐,研究国乐”, 他希望新的国乐是能够“唤醒一民族灵魂的音乐”,他要求音乐成为“表现我们这一代的艺术”,他热切地希望将来有一天国乐能够“与世界音乐并驾齐驱”⑱梁茂春:《刘天华的音乐思想》,《中国音乐》,1982年,第4期,第61页。。而他的这些思想主要是通过该社社刊《音乐杂志》得以全面传播和影响。《音乐杂志》面对的主要阅读群体是“文化程度较高,对音乐有研究,对音乐事业热爱的人士。他们大部分受过新式学校教育或受过西学的熏陶”⑲张治荣:《国乐改进社社刊〈音乐杂志〉研究》,2008年西安音乐学院硕士学位论文,第24页。。因而,对于钱热储、何育斋等有识之士,也应在一定程度上受自刘天华及其国乐改良思想的影响。

综上而言,在辛亥革命前后,客家人在思想上已经具备了对传统器乐进行革新的准备。身处粤东的钱热储与远在北京的刘天华在思想舆论上“遥相呼应”,旅居上海的何育斋则将“国乐改良”的思想付诸实践。当何育斋从上海返回故乡,与比他早一年返回故土的钱热储形成“合力”,广东汉乐发生“转型”也显得顺理成章。

(二)弦索I期的重要乐事

1.广东汉乐与潮州弦诗乐的相互渗透

由于历史上潮汕地区和客家地区在地理环境、行政区划上的相互毗邻和隶属关系,彼此之间在政治、经济、文化方面有着深入的交流与融合。广东汉乐与潮州弦诗乐的核心流传区域便是交错重叠,相互之间不仅在音乐人才上互通有无,音乐方面的互动交流自然就更多。成立于清末民初的“公益社”即是一个由潮州人与客家人混合组建的音乐组织,因其阵容强大,名家齐备而在粤东众多业余乐社中执牛耳。在这种影响较大的乐社日积月累的演奏中,广东汉乐与潮州弦诗乐既融合,又各自发展,技艺上的相互糅合、相互促进,也深刻地影响着广东汉乐的风格转型。

2.广东汉乐与广东汉剧的“历史性碰撞”

据丘煌先生⑳丘煌:原广东汉剧院国家二级作曲。的研究,20世纪二三十年代汕头一带的很多汉乐班社,在和弦索之余常兼唱外江戏(1927年改名为“汉剧”)助兴,逐渐地,一些外江戏艺人被吸引到汉乐社清唱汉剧,而汉乐乐师也串班参加外江戏班的演出和伴奏,如此的频繁往来,使得一方面广东汉乐的一些曲牌音乐作为烘托广东汉剧剧情的“情节音乐”或“间奏音乐”被大量使用,乃至包括乐器(如角胡,后改良为提胡)也被引入汉剧中;另一方面,汉剧的唱腔音乐或串场音乐也被用于汉乐社的和弦索演奏中,甚至连同汉剧舞台中使用的乐器(如头弦)也一并传入汉乐社。汉乐师和汉剧艺人们的互相串班促使了广东汉剧与广东汉乐这两种原来互不相关的艺术品种获得了第一次的“历史性碰撞”,而结果自然也对它们各自包括乐器组合在内的风格样式产生了影响。

(三)弦索I期的乐器、乐队组合与乐社组织

1.领奏乐器

如前所述,与汉剧的交融,使得头弦成为了汉乐队的乐器。《乐剧月刊》第2期“乐器常识”栏目中记载:“头弦,俗称吊圭子……众乐合奏时,以此器为领导,故称之曰头弦。”㉑广东省立中山图书馆缩微文献全文数据库系统中的《乐剧月刊》。第9期“言论”栏目《音乐之流派》一文中显示:“各乐具中,不可离者唯头弦。”㉒广东省立中山图书馆缩微文献全文数据库系统中的《乐剧月刊》。从以上可以看出“头弦”在乐队中的地位。再结合30年代陶螎儒乐社演奏的《小桃红》㉓本项目组成员星海音乐学院乐器博物馆冯庆明老师提供。、公益社外江乐老唱片《小桃红》《柳摇金》㉔广东潮剧院方俊荣老师提供。的音响听辨,可确认“头弦”成为这一时期广东汉乐的领奏乐器。

2.乐队组合

查看《乐剧月刊》第2-4期的“乐器常识”栏目,分别从“拉奏”“弹奏”“吹奏”“击奏”四个方面介绍了相关乐器,如下:

拉奏乐器——头弦、弧弦、提琴、京胡;

弹奏乐器——三弦、月琴、秦琴、琵琶、筝、洋琴;

吹奏乐器——横箫、洞箫、海笛、喉管;

击奏乐器——小钢琴、板节、缶;

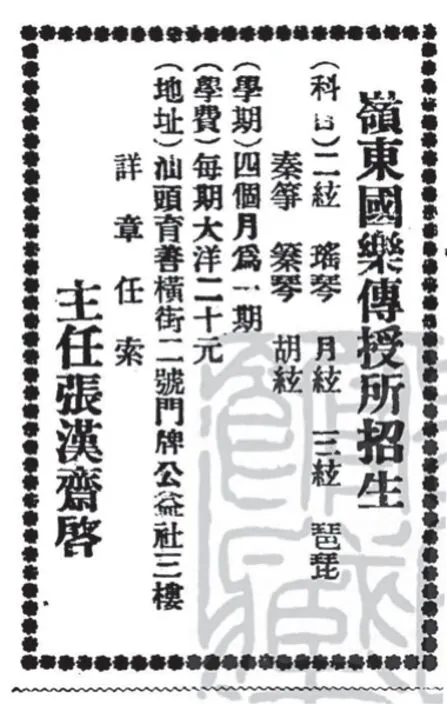

这些乐器有丝有竹,但不能反映当时乐队的乐器组合。所幸,在《乐剧月刊》第2期刊登了一则“岭东国乐传授所招生简章”(见图2),在招生科目一栏清晰地显示有:二弦、三弦、琵琶、月弦、秦筝、胡弦、秦琴、瑶琴等。而这正是典型的“弦索乐”乐队的乐器组合。再结合查阅汉剧的伴奏乐队:“以头弦为领奏主要弦乐,三弦、月琴、二胡、提胡、柳胡等作伴奏,清雅古朴,”㉕《广东汉剧的唱腔和伴奏乐器》,http://www.xi-qu.com/hanj/zs/10753.html,2014年7月11日。也是典型的“弦索乐”乐器组合。这说明,这一时期广东汉乐的乐器组合转向了“弦索乐”的形式。

图2 《乐剧月刊》第2期“岭东国乐传授所招生简章”

3.乐社组织

再看这一阶段的代表性乐社,如“公益社”的乐师有张汉斋(古筝、琵琶、三弦、头弦)、魏松庵(司鼓)、王泽如(琵琶)、李少南(三弦)、郑南勋(扬琴)、饶淑枢(提胡)、吴欣孙(胡弦)、郑福利(小横笛);大埔茶阳“同益国乐社”的乐师先有饶拖生(头弦、箫)、饶竞雄(古筝)、李伯球(头弦)、饶碧初(琵琶)、饶从举(扬琴)、饶淑枢(提胡、古琴、箫),后加入罗九香(古筝、三弦),罗筹九(鼓板),罗协鸿(头弦、箫)、何育斋、张君访、丘用敏(古筝)、何凤亭(唢呐)、杨润石(头弦)、杨品宁(头弦)等。大埔城内饶氏世魁祠中的“琴楼”㉖《【神泉往事】茶阳艺术奇葩——同益国乐社》,http://www.sohu.com/a/141937600_765412,2017年5月19日。,乐手有饶拖生(头弦、箫)、饶竞雄(古筝)、李伯群(头弦)、饶碧初(琵琶)、饶从举(扬琴)、饶淑枢(提胡、古琴、箫)、张逸三(头弦、扬琴)、温少丹(二胡、头弦)、饶可清(笛、唢呐)、彭采生(掌板、扬琴)等;“潮梅音乐社”的乐手有饶拖生(头弦、箫)、饶碧初(琵琶)、饶从举(扬琴)、饶淑枢(提胡)、罗九香(古筝)、何九成(古筝)。可见,乐社的乐队组合几乎都是“弦索乐”形式。

三、弦索Ⅱ期(1956-1962):以古筝为领奏的弦索乐组合

二十世纪五六十年代,从中央到地方组织的各类民间文艺汇演,让很多埋藏于民间的艺术品种汇涌出现在文艺舞台上,汉乐也在这种氛围中得以全面传播,并在乐器组合上经历了再次“转型”——进入弦索Ⅱ期。

(一)弦索II期的重大乐事

1.深山古乐到京城

1956年,罗九香、饶淑枢、饶从举等三人组成“客家音乐小组”赴北京参加首届“全国音乐周”汇演,表演了乐曲《单点头·乱插花》《玉连环》,罗九香先生还在此次音乐周的“古筝观摩交流会”上表演独奏《出水莲》和《将军令》。这是他们首次向全国推介来自客家地区的音乐。紧接着,他们又应中央人民广播电台和中国唱片社之邀录制汉乐唱片集。由此而始,广东汉乐开始飞出深山,在京城内外渐为人知。

2.客家民间器乐“幺妹”获“大名”

1962年3月广州举办“首届羊城音乐花会”,大埔地区的“汉调音乐”受邀参加演出,由李德礼(领队兼琵琶)、王光丕(唢呐)、余敦昌(唢呐)、管石銮(笛子兼头弦)、罗琏(提胡)、陈德魁(扬琴)、饶从举(扬琴)、罗九香(古筝)、丘用敏(古筝)、范思湘(司鼓)以及打击乐手罗礼岳、罗娘意、郭玉蕴、萧树荣、张娘生,总务丘煌等组队表演了“中军班音乐《嫁好郎》《送歌》《大乐》,丝弦乐《有缘千里》《翠子登潭》,小调《饭后茶》,汉剧吹打音乐《抱太子》”㉗同注④,第228页。等。在场专家、学者观看后,经讨论研究,将这些器乐演奏统一命名为“广东汉乐”㉘同注⑩,第7页。,从此,来自客家地区的民间器乐“幺妹”终获“大名”。

(二)古筝在弦索II期的辉煌

前文已述,在清代,筝是大埔地区文人音乐中的一件重要乐器,也即古筝在大埔是属于少数精英或文人阶层掌握的一种乐器,可以形容为客家地区“雅”文化的代表。后来随着何育斋、罗九香、饶竞雄等精通古筝演奏的乐人们,将其带入粤、沪等地具有雅集性质的文人丝竹乐社的演奏实践活动中,同时伴随他们在与兼通古琴和其他中国传统乐器演奏的文人音乐家们的交流中,其雅文化的形象性质不仅得以延续,而且在乐器形制、演奏形式、演奏风格上又得以更新且更加艺术化、文雅化。特别是罗九香1959年被聘为天津音乐学院古筝教授,紧接着1960年调入广州音乐专科学校任教,1961年又参加在西安举行的第一届全国古筝教学研讨会等,则再次稳固了“客家筝”的江湖地位,“客家筝派”也在这一时期得以确立和传扬。可见,在弦索Ⅱ期,古筝的地位得到了强化和凸显,不仅能参与合奏,且起着带领的作用,也能脱颖而出成为一枝独秀。

(三)弦索II期的乐器与乐队组合

1.乐队组合形式

据载,1956年“客家音乐三人小组”参加全国音乐周汇演时,由罗九香奏古筝、饶淑枢奏琵琶、饶从举奏椰胡,可见,广东汉乐第一次在京城的响亮登场是以“筝琶胡”的组合形式展示在世人面前。项目组通过聆听此次演出的珍贵录音㉙“真音乐”微信公众号发布了两首1956年“客家音乐三人小组”赴京演出录音《单点头》《玉连环》。,可以说是以古筝为领奏的弦索乐形式,也即这是“弦索Ⅱ期”广东汉乐最典型的乐队组合样式。不过,从图3㉚该图扫描自罗伟雄主编的《“客家筝派”本源论萃》,图片部分第9页。参见罗伟雄:《“客家筝派”本源论萃》,北京:中国文联出版社,2008年。来看,经丘煌老师和汉乐界前辈老师们的确认,这是1957年7月罗九香、饶从举、饶淑枢、管石銮等四人在武汉汉剧院演出的留影。(见图3)该照片则清晰地显示了“筝琶胡箫”的丝竹乐合奏形式,这说明,在这一时期,“竹”类乐器在广东汉乐中没有“离场”,这也预示着“竹”类乐器回归汉乐乐队中!

图3 罗九香(古筝)、饶从举(椰胡)、饶淑枢(琵琶)、管石銮(洞箫)

需要指出的是,此时出现的“筝琶胡”或“筝琶胡箫”组合中,“胡”并非指“头弦”,而是椰胡,这是一个非常有趣的现象。从乐器演奏的技能来看,罗九香、饶枢淑、饶从举对头弦的演奏一定不陌生,但是为何没有使用头弦,而是用音色更加柔和的椰胡呢?项目组推测,这是他们对乐曲风格表达的需要。在《乐剧月刊》第2期“乐器常识”栏目中介绍头弦时也提到:“此品在潮音戏班所用者,其筒较大,其杆亦较长,其弓长径三十一英尺,其音则较低,潮人称为二弦,清乐家不堪合用。”㉛同注㉑。即头弦音色清亮尖锐,在合奏中往往需要较多的其他乐器进行“中和”,因而在只有三至四件乐器的“清乐”组合中,不适合用头弦。

2.领奏乐器及乐器间的配合

仔细聆听这一时期的唱片文献,与其说“筝琶胡”或“筝琶胡箫”的组合中“古筝”为“领奏乐器”,不如说这几件乐器之间的配合更倾向于“重奏”形态。因为从音响的实际效果来看,虽然有些乐句是以古筝为“主”,另外几件乐器为“助”,但下一乐句就换成另一件乐器为“主”了。有时候在乐曲反复第二遍的同一乐句,则也不是第一遍“领奏”的古筝。有关这一演奏特色,以及与之相关的其他演奏特点,需要另行撰文做专论,不过我们初步认为是“以让达和”的观点㉜参见黄燕:《广东汉乐丝弦乐的乐器组合与演奏风格》,《星海音乐学院学报》,2019年,第2期。。

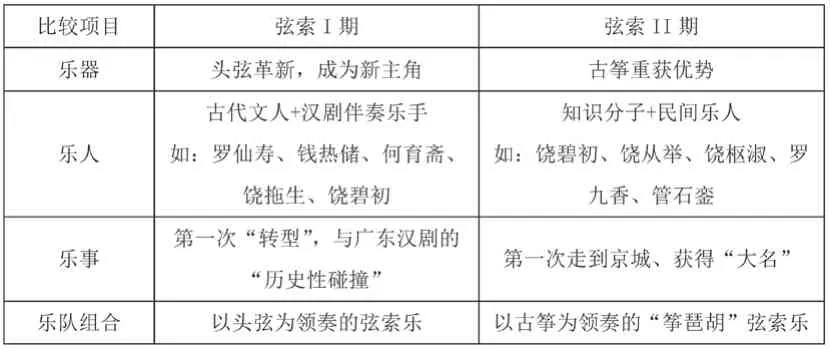

同是以弦索乐为最典型的组合形式,为何要划分成“弦索Ⅰ期”和“弦索Ⅱ期”?因为这两个时期在乐器、乐人、乐事和乐队组合方面还是存在区别。总结上文可以列表如下(见表1):

表1 “弦索I期”和“弦索II期”的主要区别

四、新丝竹期(1979年至今):领奏乐器多元化的新丝竹乐组合

在各种动荡不安、潮起潮落的社会环境下,客家文人用手中的弦索相互安慰,走过了艰难也辉煌的岁月。事实上,在这一历程中,“竹”从未离开过广东汉乐,当改革开放的春风吹进南粤大地,粤东人民的思想再一次解放,广东汉乐的乐器组合终究还是回归到了“丝竹乐”形态。

(一)回归“丝竹乐”的历史必然

如前所述,早在20世纪30年代何育斋在上海期间,便与孙裕德、李延松交流甚密,与此同时,上海一些丝竹乐师也常以江南丝竹的配器技法移植客家乐曲,如上海国乐研究会演奏的客家音乐《怀古》所用乐器有“琵琶、扬琴、筝、笛、笙、秦琴、低胡、二胡、二胡、木鱼、卜鱼等”㉝戴微:《一份珍贵的民国音乐史料——〈第二次国乐演奏大会特刊〉》,《天津音乐学院学报》,2016年,第4期,第31–33页。,显然其乐队编制已明显江南丝竹化;据笛、箫演奏家罗德栽先生回忆㉞罗德栽:《广东汉乐〈怀古〉与江南丝竹——一场亲身经历印证了一段历史》,转引自罗伟雄:《“客家筝派”本源论萃》,北京:中国文联出版社,2008年,第68页。,其曾吹奏的笛曲《怀歌》的主旋律即是客家音乐《怀古》融合了江南丝竹的旋律加花和指法特点。这些现象表明,江南地区丝竹音乐与广东汉乐之间存在相互影响与渗透。诚如30年代广东音乐在上海的盛行,也使得它与江南丝竹的交汇发展痕迹鲜明,已有众多学者、演奏家和作曲家(如冯光钰、阮弘、黄锦培、余其伟、李复斌等)都认为广东音乐部分乐曲与江南丝竹在风格和演奏手法上的相似性或一致性。因而项目组认为,在30年代“国乐”背景之下,江南丝竹、广东音乐、广东汉乐在乐器组合、代表曲目、演奏形式、社会功能等方面存在趋同,它们犹如“丝竹乐三姐妹”的关系。尤其是随着刘天华改良二胡后引发的胡琴家族改革风潮,二胡、高胡、头弦等乐器纷纷定型,由此也标志着以这三件乐器为领奏的“丝竹乐三姐妹”进入发展成熟阶段,广东汉乐亦从那时起就已开始回归“丝竹乐”状态。因而,“竹”从未彻底离开,只是由于历史原因,在“弦索期”隐退了。

(二)回归“丝竹乐”的重要乐事

1.罗德栽与中国唱片公司

1979年,在罗德栽先生的策划下,中国唱片公司(广州分社)到梅州录制了广东汉乐历史上第一批立体录音带,1980年香港百利唱片公司将其制作成立体声黑胶唱片专辑“出水莲”出版。此次录音,罗先生不仅亲自参与演奏,还参与部分乐曲改编,其中《平山乐》《出水莲》即是由“竹笛”作为领奏乐器,由此也开启了“竹笛”作为汉乐第三大领奏乐器的新时期,也鲜明地昭示了“竹”这种乐器重新回归汉乐家族。

2.广东汉乐进京演出

2006年10月21日和22日,由大埔和珠三角地区的广东汉乐演奏家组成“进京演出团”在中央音乐学院音乐厅成功举办了两晚的“广东汉乐专场音乐会”。在这两场演出中,共表演了《有缘千里》《怀古》《挑帘》《蕉窗夜雨》《平山乐》《翠子登潭》《西调》《博古》《将军令》《小桃红》《柳叶金》《小扬州》《锦上添花》等丝竹类乐曲,其中《平山乐》《博古》分别由罗德栽担任笛子和洞箫领奏。这再一次说明,“竹”类乐器不仅回归参与到广东汉乐的演奏中来,而且在乐队中的地位日益稳固。

(三)“新丝竹期”的乐社组织、领奏乐器与乐队规模

1.乐社组织

这一时期在大埔和珠三角地区的广东汉乐社,如成立于1981年的“大埔县文化局广东汉乐研究组”,常奏乐器有唢呐、头弦、琵琶、古筝、提胡、扬琴、竹笛、芦笙、洞箫等。成立于1989年的“大埔县广东汉乐研究会”,常奏乐器有:头弦、提胡、椰胡、扬琴、琵琶、三弦、阮、竹笛、笙、古筝、唢呐、掌板、当点、提琴等。成立于2011年的“大埔县光德镇汉乐联谊会”,常奏乐器有:头弦、提胡、二胡、椰胡、胖胡、扬琴、三弦、阮、琵琶、竹笛、洞箫、掌板、碰铃、提琴等。成立于2003年的“深圳市客家汉乐协会”,常用乐器有:扬琴、竹笛、头弦、胡琴、唢呐、琵琶等。成立于2005年的“羊城广东汉乐乐团”,常演奏乐器有:头弦、提胡、二胡、椰胡、中胡、扬琴、琵琶、三弦、阮、古筝、竹笛、唢呐、笙、司鼓、掌板、大提琴等。从这些乐社的乐器组合来看,“竹”类乐器都是常用乐器,组合形态均属于丝竹乐形式(部分含有轻型击奏乐器)。

2.领奏乐器

领奏乐器除了头弦、古筝外,也常用笛子、提胡、扬琴、唢呐等。如1981年中国唱片社(广州分社)录制的《绊马索》是提胡为领奏,《北进宫》竹笛为领奏㉟由“闽粤赣汉乐联盟”公众号提供。,“大埔县光德镇汉乐联谊会”2001年演奏的《小扬州》和《迎春曲》均为唢呐领奏㊱由“光德镇汉乐联谊会”微信公众号提供。;“梅州市广东汉乐协会”2006年在中央音乐学院音乐厅表演的《博古》《翠子登潭》《有缘千里》均为提胡领奏,《卖杂货》《平山乐》为笛子领奏;课题组实地考察的“深圳客家乐团”,演奏的传统汉乐曲(如《玉连环》《翠子登潭》《怀古》《挑帘》)均为扬琴领奏等。显而易见,“新丝竹期”的领奏乐器已表现出多元化特点。

3.乐队规模

“新丝竹期”乐队的规模也较“弦索期”有明显扩大。例如,1981年中国唱片社(广州分社)录制的乐曲,有余敦昌、罗德栽、罗琏、李德礼、张高徊、李栩薇、廖甘泉、罗邦龙、罗曾优、罗曾良、蓝其凯、吴选贤、江长生、房燮新、杨开国等近20位乐手。2006年“广东汉乐进京演出团”有丘定环、罗德栽、杨培柳、罗邦龙、饶宁新、刘佳德、罗曾良、庄长江、饶宝尤、罗曾优、杨始德、刘维臻、郭建生、罗甘霖、刘川与、刘善长、吴碧英、吴选贤、蓝启兴、饶拱却、饶晓宝、谭晓红、邓学良、卢鑫㊲此名单还未全。……共计20多位乐手。2010年“深圳客家乐团”参加第16届亚运会开幕式表演,有黄伟群、李德华、朱卓儒、黄作群、余坤芳、邓云嵩、黄声基、黄超伦、陈其、谭晓红、官苑怡等11位乐手。

结 语

综上所述,“广东汉乐”有着源远流长的历史渊源,是中国历史悠久的器乐合奏类型地域化样式的延续,乐器组合也呈现出多样形式。

历史上,它以古筝为领奏的丝竹清乐组合形式在大埔客家民间文人雅士间“弦诵不绝”。进入20世纪,轰轰烈烈的辛亥革命推翻了几千年的封建统治,也颠覆了大埔民间器乐乐人固有的审美习惯。当大埔文人的丝竹清乐组合遇到潮州弦诗乐、广东汉剧伴奏乐队,当修身养性的大埔文人不得不放下手段在汕头的剧场以“一技之长”来“养家糊口”,当“国乐改良”之风下头弦的惊艳出场,以古筝、洞箫“丝竹乱耳”为主要乐队组合形式的广东汉乐几乎在一夜之间转型为以头弦为领奏的“弦索乐”形式。大埔“清乐”乐人的身份泛化,职业半职业化的艺人和衣食无忧的文人雅士邻里相望、惺惺相惜、以乐会友、苦中寻乐,“弦索馆”成为他们交流的核心场所。从“夜色如霜”的“私宅”到“热闹开朗”的“弦馆”,广东汉乐也完成了历史上由“丝竹乐”到“弦索乐”的第一次转型。

新中国成立后,政治、文化、体制等经历了一系列历史性转变,传统民间艺术在新文化建设中得以承继和发扬,广东汉乐也开始走出大埔深山。1956年,“客家音乐三人小组”带着客家人对新中国的喜悦之情,第一次将广东汉乐以“筝琶胡”的弦索乐合奏形式展现在国人面前。而这一次的登场,在乐器、乐人、乐队方面的新变化、新形式,再一次呈现了广东汉乐在“弦索乐”形式方面的探索与转型。待到1962年羊城音乐花会,来自客家地区的传统民间器乐终于有了自己的“大名”——广东汉乐,这再次加深了学界对其合奏的乐种学分类定位。

改革开放后,社会经济文化掀起新一轮发展高潮,音乐界呈现出一幅欣欣向荣的景象。在新的风流人物的带领下,在千姿百态、开放自由的新环境下,广东汉乐也迎来了更多元、多方位的新时代,乐器组合也由“弦索乐”形式逐渐回归“丝竹乐”形态,而这一次的回归并非简单重现,既是延续也有新声。竹笛成为广东汉乐第三大领奏乐器,并录制了一系列经典唱片。广东汉乐与江南丝竹、广东音乐形成“丝竹乐三姐妹”。领奏乐器多元化、乐队规模扩展,也从此开启了广东汉乐丝竹乐乐种的新纪元。

总之,历史渊源深厚,文化传统根深叶茂,发展至近现代才正式出现的“广东汉乐”,在兼收并蓄古老传统、南北艺术之精华,以及各种实践经验的深厚积淀,乐器组合形态也历经了由“丝竹乐”转型为“弦索乐”再回归“新丝竹乐”的过程状态,而这一传承与变迁过程与每一时期的社会政治环境及汉乐乐人、乐事、乐社等生存状态紧密关联,这也是广东汉乐在现代化发展进程中表现出对不同时代环境“自我调整、自我运作、自我创造”㊳齐琨:《历史地阐释——上海南汇丝竹乐清音的传承与变迁研究》,上海:上海音乐学院出版社,2007年,第358页。的内应机制。

附言:本文由黄燕撰写初稿,项目组成员郭小刚参与了核心观点的提出并修改全文;本文的田野调查为黄、郭二人同行,分工合作。