陶瓷制唾壶型式的发展演变初探

2021-03-23□刘翠

□ 刘 翠

一、唾壶的定名与起源

唾壶,现在人们又称唾盂、渣斗,主要的形制为敞口或盘口,束颈,圆鼓腹或扁圆腹,圈足或平底。其名最早见于安徽阜阳双古堆西汉汝阴侯墓出土的上有“女阴侯唾器六年女阴库诉工延造”字样的漆器上,但其形制为一带盖的大碗,与我们所认知的唾壶相差甚远。现在人们习惯上把唐中晚期出现,宋以后大量流行的大敞口、束颈、圆鼓腹的器型称为渣斗,而把元以后流行的敞口、短粗颈、圆鼓腹的器型称为唾盂,本文统一把他们称为唾壶。

我国唾壶的起源可追溯至战国时期,汉代的《西京杂记》记载:“魏襄王冢……床上有玉唾壶一枚。”魏襄王是战国时期魏国的国君,死于公元前296 年。至汉时有铜唾壶出土[1]。三国魏晋以后开始流行陶瓷制唾壶,《晋书·王敦传》记载:“……每酒后辄咏魏武帝乐府歌曰:‘老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。’以如意打唾壶为节,壶边尽缺。……”说明至迟在东晋时期唾壶已经进入贵族阶层的日常生活中了。唾壶的材质主要有玉、漆木、陶瓷、金属等,学者们往往将其归入壶类,本文主要讨论的是陶瓷制唾壶型式的发展演变过程及其背后的原因。

目前最早的瓷制唾壶是浙江上虞博物馆所藏的东汉晚期墓出土的一件褐釉唾壶[2],自此以后陶瓷制唾壶便开始流行起来,历经唐宋元明清,一直延续至今,直到上个世纪的搪瓷痰盂还可以见到它的身影。

二、陶瓷制唾壶的型式分析

根据其形制的差异,本文将其分成以下三种类型。

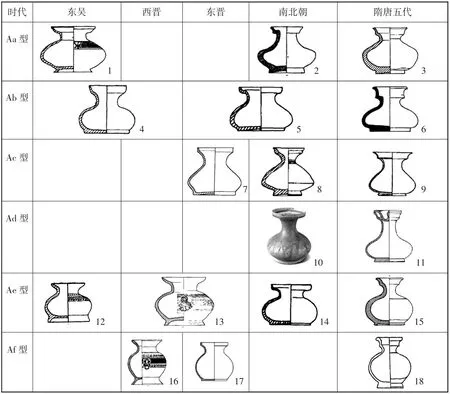

A 型:盘口唾壶。根据其颈部、腹部的差异可分为五个亚型。

Aa 型:盘口,短束颈,扁鼓腹,腹部最大径在腹中部。根据其腹部的变化可分为三式。

I 式:浅盘口,斜肩,扁鼓腹急速斜收,矮圈足。如江苏金坛县方麓东吴墓出土的青釉唾壶[3](图一,1),肩腹部各刻划凹弦纹二周,其间压印斜方格纹,斜方格中填以菱形纹,腹部按三等分分别贴塑铺首装饰,口径7.6、腹径10.8、足径6.5、通高8 厘米。

II 式:盘口外侈,折肩,扁鼓腹斜收,假圈足。如湖南资兴南朝墓M413 出土的青釉唾壶[4](图一,2),高7.6、口径5.4 厘米。

III 式:深盘口外侈,溜肩,扁鼓腹微斜收,饼足。如江西吉水房后山隋墓M5 出土的青釉唾壶[5](图一,3),口径6、足径5、高8 厘米。

由上可知,Aa 型的腹部斜收越来越缓,盘口越来越深。

Ab 型:盘口,短束颈,扁鼓腹,腹部最大径在腹下部,整体器型矮胖。根据其腹部的变化可分为三式。

I 式:盘口,微折肩,扁鼓腹,假圈足。如镇江西晋墓M3 出土的青釉唾壶[6](图一,4),口径11.2、高15.4、底径11 厘米。

图一 A 型唾壶

II 式:盘口,斜肩,扁鼓腹略垂,假圈足。如南京南郊六朝墓M6 出土的青釉唾壶[7](图一,5),口径11.8、底径12.9、高11.2 厘米。

III 式:深盘口,溜肩,扁鼓腹平收,如陕西礼泉唐张士贵墓出土的白釉唾壶[8](图一,6),通高11厘米。

由上可知,Ab 型整体器型越来越矮胖,腹部越来越扁鼓,即腹径越来越大。

Ac 型:盘口,短束颈,扁鼓腹斜收,腹部最大径在腹中下部,腹部侧视略呈三角形。根据腹部的变化可分为三式。

I 式:浅盘口,溜肩,扁鼓腹斜收,假圈足。如浙江奉化市晋纪年墓M2 出土的青釉唾壶[9](图一,7),口径9、底径10.2、高11.7 厘米。

II 式:盘口外侈,斜肩,折腹。如江苏徐州北齐墓东甸子村M1 出土的青釉唾壶[10](图一,8),口径4.8、底径4.2、通高7.4 厘米。

III 式:深盘口外侈,溜肩,扁鼓腹近平收,如河南洛阳郑开明二年(620 年)墓出土的白釉唾壶[11](图一,9),腹最大径13.5、口径9.6、通高11 厘米。

由上可知,Ac 型盘口越来越深,腹部外鼓越来越大,最大径也越来越靠下。

Ad 型:盘口,颈部较长,扁鼓腹,整体器型瘦高。根据其颈部的变化可分为两式。

I 式:浅盘口,长束颈。如浙江余姚丈亭凤陆村南朝墓出土的青釉唾壶[12](图一,10),肩腹处刻划覆莲纹,口径11.9、足径12、高17.5 厘米。

II 式:深盘口,长直颈。如陕西咸阳隋元威夫妇墓出土的青釉唾壶[13](图一,11),通高14.7、口径8.5、腹径12.7、底径8.2 厘米。

由上可知,Ad 型盘口越来越深,颈部越来越高,腹部越来越扁鼓。

Ae 型:盘口,圆鼓腹。根据腹部的变化可分为四式。

I 式:敞口,短束颈,鼓腹弧收,圈足。如江苏镇江东吴墓M1 出土的青釉唾壶[14](图一,12),肩饰联珠纹和网状纹,口径7、高8、底径9 厘米。

II 式:敞口,短束颈,圆鼓腹斜收,圈足外撇。如浙江奉化晋纪年墓出土的青釉唾壶[15](图一,13),肩饰弦纹、联珠网格纹,并堆贴等距三个铺兽衔环,口径9.3、底径9.9、高11.1 厘米。

III 式:浅盘口,短束颈,溜肩,圆鼓腹,假圈足。如南京南郊六朝墓M6 出土的青釉唾壶[16](图一,14),口径10、底径10.4、高10.7 厘米。

IV 式:深盘口,短束颈,鼓腹弧收,圈足。如陕西西安陕棉十厂唐墓出土的白釉唾壶[17](图一,15),颈及肩部各有一周阴弦纹,通高12.8、口径7.3、腹径12.6、底径8 厘米。

由上可知,Ae 型唾壶盘口越来越深,腹部越来越圆鼓。

Af 型:盘口,长鼓腹。根据腹部的变化可分为三式。

I 式:浅盘口外撇,短束颈,长腹略鼓,腹部最大径略大于口径,假圈足。如浙江绍兴西晋墓出土的青釉唾壶[18](图一,16),肩腹部饰斜方格网纹和联珠纹,腹置三铺首,口径8.8、通高13 厘米。

II 式:盘口,短束颈,溜肩,长腹外鼓,腹部最大径大于口径,假圈足。如鞍山市马钢二钢厂东晋谢沈家族墓群M2 出土的青釉唾壶[19](图一,17),口径10.9、底径10、高15 厘米。

III 式:深盘口,短束颈,长圆鼓腹,腹部最大径明显大于口径,平底。如山东大学基建工地唐墓出土的白釉唾壶[20](图一,18),通高8.2、口径4.6、底径4.6、最大腹径7.5 厘米。

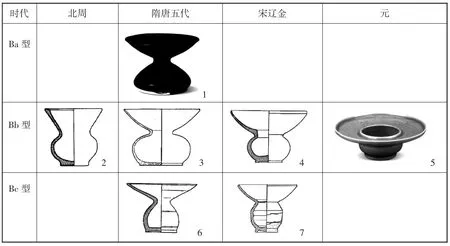

B 型:喇叭口唾壶。根据其腹部变化的不同可分为三个亚型。

Ba 型:喇叭口,颈细直而短,扁鼓腹。仅见于隋唐五代时期,如陕西西安东郊唐墓出土的黑釉唾壶[21](图二,1),通高11.2、口径14.9、底径10 厘米。

Bb 型:喇叭口,圆鼓腹。根据腹部变化的不同可分为四式。

I 式:喇叭口较竖直,束颈,圆鼓腹斜收,口径略大于最大腹径,圈足。如陕西咸阳北周宇文俭墓出土的陶唾壶[22](图二,2)。

II 式:大喇叭口,束颈,广肩,圆鼓腹,口径略大于腹最大径,实足平底。如江苏镇江唐墓M22 出土的白釉唾壶[23](图二,3),口径12.8、高9.6、底径7.2 厘米。

III 式:大喇叭口,束颈,圆鼓腹,口径远大于腹最大径,矮圈足。如北京八宝山韩佚夫妇合葬墓出土的白釉唾壶[24](图二,4),高12.5、口径18.7 厘米。

IV 式:宽盘式沿,敛口,圆鼓腹,圈足。如北京市西城区国务院第一招待所出土的青釉唾壶[25](图二,5),盘沿面饰对称的祥云和飞鹤纹,高5.9、口径17.6 厘米。

由上可知,Bb 型唾壶的喇叭口越来越外撇,直至变成宽平沿,腹部越来越小。

Bc 型:喇叭口,长鼓腹。根据腹部变化的不同可分为两式。

图二 B 型唾壶

图三 C 型唾壶

I 式:喇叭口,短束颈,长腹略鼓,矮圈足。如河南偃师唐徐府君季女墓出土的青釉唾壶[26](图二,6),口径14、足径7.3、高9.9 厘米。

II 式:喇叭口,束颈,折肩,长直腹,中部略鼓,圈足,如沈阳法库红花岭辽墓出土的黄釉唾壶[27](图二,7),口径18、底径6.8、通高14.2 厘米。

由上可知,Bc 型的腹部外鼓越来越小,甚至为长直腹。

C 型:大敞口唾壶。根据颈、腹部的变化可分为两型。

Ca 型:大敞口,颈、腹分界不明显。根据腹部变化的不同可分为两式。

I 式:鼓腹斜收,如山西运城解州镇沙场出土的黄釉唾壶[28](图三,1),花口外敞,高领,束腰圈足,高11.3、口径12.6、底径5.8 厘米。

II 式:圆鼓腹,如陕西铜川红土镇窖藏出土的青绿釉唾壶[29](图三,2),花口外敞,高领微束,高圈足外撇,高11.3、口径12.6、足径5.8 厘米。

Cb 型:大敞口,粗束颈,颈、腹分界明显,圆鼓腹。根据口部、腹部变化的不同可分为四式。

I 式:花口外敞,圆鼓腹,圈足,如陕西铜川黄堡窑遗址出土的青绿釉唾壶[30](图三,3),高8.4、口径7.8、足径4.9 厘米。

II 式:敞口外翻,扁鼓腹,圈足,如四川什邡两路公社出土的青釉唾壶[31](图三,4)。

III 式:敞口外翻,扁圆腹,深圈足,如故宫博物院藏青花海水纹唾壶[32](图三,5),高15.1、口径16.5、足径10.9 厘米。

图四 D 型唾壶

IV 式:大敞口,球形腹,高圈足外撇,如故宫博物院藏蓝釉唾壶[33](图三,6),高20.5、口径22.7、足径8.6 厘米。

D 型:管状唾壶。如江西清江隋墓M31 出土的青绿釉唾壶[34](图四),管状口,溜肩,扁鼓腹,圈足,高7 厘米。

三、各型式唾壶的年代

陶瓷制唾壶最早出现于东吴时期,此后一直流行至明清时期。由上述型式分析可知,大致可分为四段。

第一段:魏晋南北朝时期

主要流行A 型唾壶,其中Ab 型II 式、Ac 型II式、Ad 型I 式、Ae 型III 式为主要流行型式。这一时期陶瓷制唾壶从南方东吴境内起源,在两晋南北朝时期在南方地区大量流行,并在北朝晚期传至北方地区,此后在全国范围内流行。釉色方面,以青釉为主,兼有少量的酱釉、黄绿釉、黑釉。纹饰方面,东吴西晋时期大多肩腹部有网格纹、斜方格纹、联珠纹、弦纹或者铺首等纹饰,东晋南北朝时期除少数刻划的弦纹、莲瓣纹外,以素面为主。

第二段:隋唐五代时期

隋和唐前中期仍主要流行Ab 型III 式、Ac 型III 式唾壶,唐中后期开始流行B 型唾壶,其中Bb型II 式、Bc 型I 式为主要流行型式。D 型唾壶仅是个例,只出土于江西隋墓中。这一时期釉色品种已经很丰富了,除青釉外,还有白釉、黄釉、三彩、绿釉、黑釉等,其中白釉和三彩是这一时期新出现的品种。纹饰方面,除少数的有树叶纹、圆圈纹、弦纹、莲瓣纹、贴塑外,仍以素面为主。

第三段:宋辽金元时期

主要流行B 型唾壶,其中Bb 型III 式、Bc 型II 式为主要流行型式,至元发展至Bb 型IV 式,可不甚流行,且出土较少,但在同时期的壁画中倒是可以看到它的身影,如山西大同卧虎湾二号墓壁画和山西永济永乐宫元《纯阳帝君神游显化之图》壁画均有捧唾壶的侍从形象[35],只是其颈部明显。这一时期主要有青釉、白釉、三彩、黄褐釉、黑釉等。纹饰方面,仍以素面为主,但有较多的刻划花卉、莲瓣纹、弦纹等。

第四段:明清时期

陶瓷制唾壶发展至这一阶段,数量突然大量减少,主要流行C 型唾壶,其中Cb 型为主要流行型式。但也有以前流行的盘口唾壶的形制,只是已经过加工变为了花插(图五)[36]。

另外自东晋时起,陶瓷制唾壶开始发现有配套的盖,如广东始兴东晋墓出土的唾壶[37],带有弧形盖,且盖顶穿有圆孔。至南北朝时期发现仅有3例,均位于北方地区,盖的形制为碟状,中间内凹并有柱状纽。隋唐时期唾壶盖发现数量增多,盖的形制为碟状,中间内凹并有宝珠状纽。

四、唾壶功用的演变

图五 故宫博物院藏清雍正炉均釉花插

从目前考古出土的情况来看,唾壶最开始出现的时候是金属制,如铜唾壶,直到东吴时期才有了陶瓷制唾壶,并一直发展至今。根据唾壶的记载一般在《仪卫志》和《舆服志》中,说明其应是日常生活中使用的器物。另据唐、五代、宋、辽墓壁画中出土的捧唾壶侍女,推测其主要的作用是洗漱时或者进食时用于承接漱口水或细碎的食物残渣。而且其盘口、细颈的设计也非常符合实用,可以有效防止漱口水外溅和气味扩散。唐中晚期除陶瓷制唾壶外,金银制的唾壶也开始流行,而且其形制也变为喇叭口,束颈,鼓腹,且这种形制的唾壶在此后的唐宋时期大量流行。根据河北唐县出土的一组白釉瓷茶具中就有一件唾壶[38],可以推测当时唾壶还有储存残茶渣的作用。而这一时期正是我国茶文化兴盛的时期,其形制的改变或许也是为了适应新的功用,但这一时期唾壶仍有承接漱口水的作用[39]。直到元代由于饮茶方式的改变,唾壶丧失了它储存残茶渣的意义,只剩下承接漱口水或小型食物残渣的作用了,此后这一功用一直延续至明清时期。明清时期也有仿古的唾壶,但其功用已经变为了花插。

另外,由于唾壶在日常生活中的重要性,再加上古人事死如事生的观念,其也往往作为墓葬中的明器或陪葬品,这也是目前我们所能见到的唾壶的主要来源。

[1] 湖南省博物馆《长沙五里牌古墓葬清理简报》,《文物》1960 年第3 期。

[2] 张东《瓷质唾壶、渣斗考辨》,《上海博物馆集刊》2002 年。

[3] 常州市博物馆、金坛县文管会《江苏金坛县方麓东吴墓》,《文物》1989 年第8 期。

[4]湖南省博物馆《湖南资兴晋南朝墓》,《考古学报》1984 年第7 期。

[5]徐长青等《江西吉水房后山隋代墓葬发掘简报》,《文物》2014 年第2 期。

[6] [14]镇江博物馆《镇江东吴西晋墓》,《考古》1984年第6 期。

[7][16]南京市博物馆、雨花区文化局《南京南郊六朝谢珫墓》,《文物》1998 年第5 期。

[8] 陕西省文管会、昭陵文管所《陕西礼泉唐张士贵墓》,《考古》1978 年第3 期。

[9][15]傅亦民《浙江奉化市晋纪年墓的清理》,《考古》2003 年第2 期。

[10]徐州博物馆《江苏徐州市北齐墓清理简报》,《考古学集刊》第13 辑。

[11] 曾亿丹《洛阳发现郑开明二年墓》,《考古》1978年第3 期。

[12]张柏主编《中国出土瓷器全集·浙江卷》,科学出版社,2008 年,第91 页。

[13]陕西省考古研究院、咸阳市文物考古研究所《隋元威夫妇墓发掘简报》,《考古与文物》2012 年第1 期。

[17] 陕西省考古研究所《西安西郊陕棉十厂唐壁画墓清理简报》,《考古与文物》2002 年第1 期。

[18] 绍兴市文物管理处考古组《浙江绍兴县西晋墓》,《文物》1987 年第5 期。

[19] 马鞍山市博物馆《马鞍山市马钢二钢厂东晋谢沈家族墓群发掘简报》,《江汉考古》2012 年第3 期。

[20]宋百川、刘凤君《山东大学基建工地出土古代陶瓷器》,《山东大学文科论文集刊》1980 年。

[21]张柏主编《中国出土瓷器全集·陕西卷》,科学出版社,2008 年。

[22] 陕西省考古研究所《北周宇文俭墓清理发掘简报》,《考古与文物》2001 年第3 期。

[23]刘建国《江苏镇江唐墓》,《考古》1985 年第2 期。

[24]北京市文物工作队《辽韩佚墓发掘报告》,《考古学报》1984 年第3 期。

[25]张柏主编《中国出土瓷器全集·北京卷》,科学出版社,2008 年,第101 页。

[26]偃师商城博物馆《河南偃师唐墓发掘报告》,《华夏考古》1995 年第1 期。

[27] 沈阳市文物考古研究所《法库红花岭辽墓》,沈阳市文物考古研究所编《沈阳考古文集》第1 集,科学出版社,2007 年,第139~148 页。

[28]张柏主编《中国出土瓷器全集·山西卷》,科学出版社,2008 年,第50 页。

[29]张柏主编《中国出土瓷器全集·陕西卷》,科学出版社,2008 年,第140 页。

[30]张柏主编《中国出土瓷器全集·陕西卷》,科学出版社,2008 年,第108 页。

[31] 丁祖春《四川省什邡县出土的宋代瓷器》,《文物》1978 年第4 期。

[32]王莉英主编《中国陶瓷全集·卷12》,上海人民美术出版社,1999 年,第107 页。

[33]汪庆正主编《中国陶瓷全集·卷14》,上海人民美术出版社,1999 年,第189 页。

[34] 江西省文物管理委员会《江西清江隋墓发掘简报》,《考古》1960 年第1 期。

[35] 宿白《白沙宋墓》,文物出版社,2002 年,第38页。

[36]汪庆正主编《中国陶瓷全集14:清上》,上海人民美术出版社,2000 年,第216 页。

[37] 广东省博物馆《广东始兴晋—唐墓发掘报告》,《考古学集刊》第2 辑,1982 年。

[38] 孙机、刘家琳《记一组邢窑茶具及同出的瓷人像》,《文物》1990 年第4 期。

[39] 大同市考古研究所《山西大同东风里辽代壁画墓发掘简报》,《文物》2013 年第10 期。此壁画墓的起居图中有手捧唾壶的侍者,说明其仍有承接漱口水的作用。