从字形发展角度再谈俗字与汉字教学之关系

2021-03-22许文献

许文献

(台北教育大学 语文与创作学系,台湾 台北 24202)

一、引言

语文教学以规范字为主轴,以确立识字与写字之规范标准,然而,在汉字发展史上,俗字亦为不可或缺之一环,换言之,俗字不仅有其文化发展意义,更有其实用与应用价值。因此,本文试以俗字为研究范畴,探讨其与汉字教学之关联度,并提出几项建议。

二、俗字之发展与整理概况

顾名思义,俗字乃相对于规范字而言,亦可说是相对于规范字之异体字。在汉字发展史上,学者以为俗字自殷墟卜辞以下,即所在皆有,而学界对其定义或性质亦多有所论,例如:唐兰对文字之历时发展有所谓“简俗字”之说[1]183;黄沛荣则界定俗字应有广狭二义,即广义之异体与狭义之通俗字[2];曾荣汾则强调俗字之研究,应重视其“文字演进的事实”与“时宜精神”[3];詹鄞鑫在探讨“正体-俗体”之概念时,亦指出“正字-俗字”之对立,当就汉字之书写规范而言[4]。综上所述,知俗字至少应具备以下几项标准与性质。

(一)在俗字义界方面

俗字不一定等同于“规范字”,甚至与“通体字”亦存在难以切割之关系(1)唐代颜元孙即以为汉字可分为“正”“俗”与“通”等三体,而其所谓“通者”,殆指“相承久远,可以施表奏笺启,尺牍判状,固免诋诃”,可知颜元孙对“通字”之定义,在“相承久远”之标准规范下,应是相当广泛的,而曾良更进一步认为颜元孙此定义所言“通”应指“流行较久远的俗字而已”,可知颜元孙此定义理当包含一部分俗字。上所引曾良之说,引自曾氏著的《俗字及古籍文字通例研究》。南昌:百花洲文艺出版社,2006年,第5页。。再者,诚如上述唐兰所言,俗字多为旧文字之“简俗体”,此则又与语言由繁至简之发展规律若合符节,再如井米兰亦以为俗字之义界应为“写法有别于官方制定之规范字,乃经约定俗成而通行于当时社会,且易随时、地不同而迁变之异体字”[5]。因此,俗字殆指相对于规范字以外之异体,且就语言文字之实用度或通行度而言,其在汉字发展史上,仍有其一定之意义与价值。

(二)在俗字之历时性与共时性发展方面

1.正俗并存且相依 在汉字各发展阶段中,规范字与俗字应是共时存在的,换言之,规范字与俗字皆为汉字体系之一环,规范字因规范因素而成为标准字,其他字体则成为民间俗字,然而,由于各阶段规范程度之不同,俗字亦有成为规范字之可能,即如陈宝勤所云“俗字与正字是在同一历史平面上相对而存在,不同历史时段有不同的正字与俗字,……俗字伴随着正字的产生而产生,伴随着正字的演变而发展”[6],是故,规范字与俗字之发展相互依存,其文字生命之周期,端赖其例在整个汉字体系中使用之频度与可靠度。

2.正俗必有其字源 文字之使用,必有其字源,非一朝一夕所肇造,故规范字具有此性质,而俗字亦然,例如:据学者之研究成果,知俗字或源于规范字字体而异化者,大抵有“笔画变形”“构件变形”“构件位移”“简化字形”“偏旁代换”“繁化字形”“草书楷化”“类化(上下相因)”“适当类推”等九类[7],再如形声结构之“改换声符”“改换意符”与“完全新造形声字”等[8],亦属此范畴,此等分类方式,有其文字学研究上之意义,另或涉及使用者之社会与心理因素等[9]。凡此种种,知俗字必有其形成之来源或过程,此在汉字教学上相当重要,更是作为辅助教学之重要参考依据。

3.正俗界定模糊 如上述黄沛荣所云,俗字具“广狭”二义。故若欲辨识俗字,实应以“规范”标准作为最低底限,以区别通俗用字,并以文献所见明言俗体例为基础研究范畴。

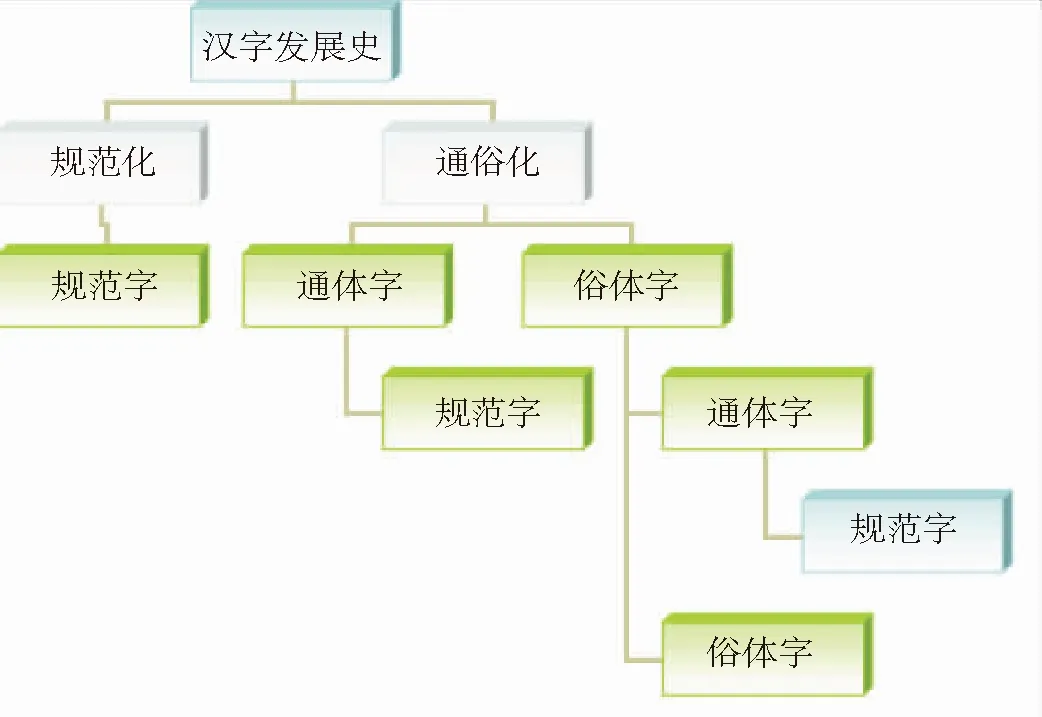

(三)兹试以图示方式(见图1),简要说明俗字在汉字发展史上之地位

图1 汉字字体演化

据上图内容,可知俗字转为规范字,除受到主观规范性因素之影响外,另如通行度亦为主要关键,换言之,俗字若其字词频不低,则其例成为规范字确有其可能性,此即本文上所论“正俗并存”与“正俗相依”之特性。而俗字之使用,直至宋元时期始蔚为潮流,且见载于当时之俗本文学中,甚至影响到近世以来大陆简化字之创制及其体例内容。是故,俗字在汉字发展史上,确有其不可抹灭之重要发展意义与地位,倘复以历代文字整理状况而论,有关俗字整理之几项重要事迹,大抵有以下几项,足见学界对俗字之重视程度:

1.字书俗字 从《康熙字典》开始,部分大型综合字书即着手将俗字搜罗于异体字条下,而近年来,《中文大辞典》《汉语大字典》《中华字海》《重编国语辞典修订本》《异体字字典》与《汉语俗字丛考》等,皆有系统地将俗字包罗其中,有效提升规范字与俗字之研究视野。

2.“文建会”与“国科会”之“国字整理小组” 该小组曾广泛搜集异体字达八万之谱,其中包含为数不少之俗字。然而,该计划以扩充计算机字集为主要研究目标,因此,并未针对俗字作进一步之研究与分析。

3.“国科会”整合型相关研究计划 1995年至2000年间,一些文字学家曾执行几项关于俗字之“国科会”整合型研究计划,包括:(1)“历代重要字书俗字研究”[2]:由黄沛荣担任总计划主持人,针对重要字书俗字作整理与分析,包括:《规范字通》(整理分析者:黄沛荣),《类篇》(整理分析者:许锬辉师),《康熙字典》(整理分析者:蔡信发师),《字汇》(整理分析者:曾荣汾),《字汇补》(整理分析者:季旭升师),《玉篇》(整理分析者:孔仲温)。(2)“唐宋俗字辑证”:由蔡信发师担任总计划主持人,针对唐宋时期之俗字作更全面之整理与分析,主要之研究范畴为:唐代墓志铭、唐五代写本与宋代刊本。

4.“教育部国语推行委员会”之俗字整理计划 自1997年开始,“教育部国语推行委员会”即着手整理历代异体字,其后由“教育部国语推行委员会”与中推会合作,规画重行补订《异体字字典》,近期则又由“国家教育研究院”语文教育及编译研究中心接手,续行筹划与办理相关事宜,其中,俗字既属异体字之一类,则亦为整理计划之其中一环。

综上所述,知俗字与规范字、通体字密不可分,且有关俗字之搜集与整理,学界也已有一定之研究基础,尤其在唐以来之俗字辑证上,更有相当丰硕之成果。因此,在此基础上,应有机会开拓其在教学应用方面之基础知识,以开展汉字教学之领域。

三、俗字在汉字教学上之意义与价值

据黄沛荣所论,知汉字教学之目标,乃在于“识字”“写字”与“用字”,其中,“部首字”与“高频部件”则为学习汉字之基础[10]。然而,就汉语俗字而言,其体系内是否亦有属“部首字”与“高频部件”者?又汉字教学法若以字形结构为基准,则大抵有字源教学法、字根教学法、部件教学法与方块结构教学法等四大分类,而近年学界更又有提倡“字理阐释”之议[11],但较令人好奇的是,此等教学法能否融入俗字?凡此皆为汉语俗字之于汉字教学,所值得探究之主题。兹以此为讨论范畴,试说如下:

(一)俗字之实用性价值

日常生活中常用之俗字,虽非规范汉字,但在民间特定喜庆场合、甚至特定语料中[12],仍可习见其用例,因此,此类文字若能纳入教学范畴,应能提升学习者在社会上之汉字辨识度。

(二)俗字与简化字之学习

汉字之学习,应以规范字为优先学习对象,具一定之基础后,再学习简化字,则自然能驾轻就熟,此乃汉字教学之标准程序,更能符合汉字之发展情况,然而,部分简化字取自俗字,此类俗字若能纳入汉字教学或繁简转换学习之范畴,相信亦可有效提升学习成效。

(三)俗字与书法教学之关系

书法教学向为汉字教学之重点,而在俗字体系中,仍多存与楷书碑帖相近书写笔势之例,此尤以欧阳询与褚遂良等大家之笔势最为常见。是故,以特定俗字搭配书法教学,亦可相对提升学习者在书法上之造诣。

(四)俗字与境外汉字教学之关系

在汉字文化圈国家中,其文字体系仍保留部分与俗字相近之字体,其语义、语用上,虽然我国俗字未尽相同,但仍可考虑选取部分音义相近者实施教学,应可有效提升汉字文化圈学习者之学习效率与非汉字文化圈学习者之辨识能力。

(五)俗字与汉字教学法之关系

如上所述,就字形结构而言,汉字教学法有所谓字源教学法、字根教学法、部件教学法与方块教学法等分类,若再以教学目标、教材来源与教学对象而论,则此类教学法与俗字之关系或可界定如下:

1.部分俗字能反映字源,甚至保留古体,此类特定俗字之教学,可搭配字源教学之实施,以强化文字传承之文化性。

2.多数俗字简化之趋势,或省去形符、保留声符,故容易造成文字表意上之窒碍,但在实施字根教学时,此类字例反而可以避免别字之误用,主因其保留了本属字根之声符;惟部分声符替换字例,因其表音更为准确,若其例字频够高且属两岸之通体字,则又可作为优先实施教学之字例。

3.俗字之产生原因,多是为了因应书写实用度与便利度之要求,因此,以强化学习者组字记忆功能之部件教学法,适时导入俗字教学,或有其意义,但因部件分析方式,较部首更为琐碎,无法突显部分特有笔法与部件之相应度,因此,在实施部件教学时,仍应稍加留意。

4.俗字之书写形构,基本上,亦符合于汉字方块结构要求,然而,部分俗字简化过甚,进而使原有之方块结构须作调整,此则容易影响学习者辨识之效率,因此,若在方块结构教学法导入俗字,恐须考虑其结构变化度。

综上所述,知俗字之于汉字教学,仍有其一定之意义与价值,尤其在实用性、简化字、书法教学与境外汉字教学上,是有可能呈显出其成效的,至于汉字教学法方面,俗字亦有其实施上之助力,但也有学习上之困难度,不过,整体而言,倘须搭配俗字教学,建议应以字源与字根教学为主,而部件与方块结构教学则须稍加谨慎。

四、俗字在汉字教学上之应用

汉字之教学内容,以规范字为主,然而,如上所述,在实用度教学目标之要求下,若能适时融入特定俗字,将能有效提升学习者之学习效率,甚至能强化其对社会文化之融合度。兹以较广义之俗字定义(包含部分异体字),拟列部分可纳入教学范畴之俗字,包括:

正俗皆为高频字者:此类字例在今社会文化通用无别,其于古今文字演进上,虽曾有正俗之异,但在现代汉字体系中,多可通用;抑或其例本为俗字,今已并列为规范字者。例如(2)本文此章节以下所谓“规范字”,指台湾现行之规范用字,其在本文中,以“(规)”之方式标示之;而其例若与大陆简化字字形有关者,则以“(简)”之方式标示之。:

他(规)、它(俗):“它”本为“他”之俗字,在今部分拟人语境中,主语“他”与“它”已无别。

後(规)、后(俗):古代文献“後”“后”通用,今多数文书亦如此。

幺(规)、么(俗、规):“么”本为俗字,今已列为规范字。

古今正俗多互易,今民间用字仍混用者:若为加强“以误导正”之成效,亦可将此类字例纳入优先教学之范畴,以强化学习者之印象,惟教学目标仍须以现行规范字为主,此类字例如:

抬(规)、擡(俗):“抬”“擡”二字民间多混用,今以“抬”为规范字。

床(规)、牀(俗):历代“床”“牀”二字正俗多互易,民间亦多混用,今以“床”为规范字。

群(规)、羣(俗):“群”本“羣”之俗字,甚至仅出现在部分计算机字集中,惟今以“群”为规范字。

臺(规)、台(俗):“臺”“台”二字民间仍多混用,惟今已将“台”定为规范字。

恥(规)、耻(俗):“耻”本从止得声,今民间使用频度仍高,惟今以“恥”为规范字。

能配合楷书书法教学之字组:楷书虽为规范字之书写模板与母本,然而,书法家为求行笔或运笔之顺畅,抑或为强化艺术美感,往往使用特定之书写笔势,而此类俗字往往可籍由其特定笔画之教学内容,提升学习者对规范字之书写能力,例如:

“止”形笔势之异化:楷书“止”形或有并笔,其笔势顺畅优美,而捺笔更是此笔势之完结与主轴,此尤可强化学习者对捺笔之书写能力:

“爿”与“丩”形笔势之异化:楷书“爿”“丩”二形又可书写成“丬”形,此写法多突出其主竖笔,或可强化学习者书写规范字“爿”“丩”二形之书写美感与笔势,例如:

將(规)、将(俗),寢(规)、寝(俗),壯(规)、壮(俗),狀(规)、状(俗)

“又”形笔势之异化:部分从耳从又之例,其楷书“又”形之笔法,受“耳”形末笔连动因素之影响,或有简化,此或可提升学习者在前后连动笔画书写时之美感,例如:

“口”形笔势之异化:楷书“口”形又可书写成“厶”形,由于此类字例所从厶形上方,多为平行笔画之“”形,因此,此类俗字字例或可强化学习者对“”形之书写辨识能力,以避免其写作“”形,例如:

悦(规)、恱(俗),滚(规)、滚(俗)

“人”形笔势之合并与异化:楷书“人”形多有合并异化或改变结构位置之情况,由于此类形构较规范字更符合书写之习惯与顺序,因此,学习者可藉此强化对笔顺之认知与书写能力,例如:

狹(规)、狭(俗),花(规)、芲(俗),淶(规)、涞(俗)

能搭配古文字形源之教学字组:此类俗字字例之字形,多可回溯古文字,在规范字之字源教学上,尤可搭配应用,例如:

侯(规)、矦(俗):甲金文“侯”字本象矢鹄之形,并非从人,其俗体适正保留古体。

从(规)、从(俗):古文字“从”字本从二人,会相从之意,属同文会意例,其俗体适正保留古体。

爾(规)、尔(俗):战国“尔”字即作“尔”形,与今俗体近同(4)俗字“尔”形之来源复杂,其有从尔者,亦可能与“珍”有关,例如:《玉篇》“珍”字又作“珎”。因此,在实施教学上尤须注意。。

執(规)、执(俗):古文字“執”字本象囚手遭执梏之形,惟隶变后,其造字本义遂晦而难明,今俗体保留造字初义。

寶(规)、宝(俗):甲金文“宝”字本从宀从玉,其形与今俗字近同。

廟(规)、庿(俗):战国文字“庿”字即从苗得声,其例与今俗字近同。

青(规)、靑(俗):甲金文“青”字从屮从丹,其形与今俗字近同,今部分计算机字集亦从俗。

禮(规)、礼(俗):俗字保留古体之简省形构。

罔(规)、冈(俗):今俗字之形与甲金文“网”字(“网”字初文)类近。

雲(规)、云(俗):甲金文“云”字初文本不从雨,今规范字属后起繁化之形构。

亂(规):《规范字通》“乱”字从四口,近于战国文字,尤存古体之余韵。

亡(规)、亾(俗);丧(规)、(俗):古文字与俗字皆从人构形,俱与今俗字近同。

与俗字有关之简化字:在文字演进上,学界曾有繁简并存之说(5)如张光远即以为商代甲骨文乃有商一代规范字之代表,而晚商甲骨文则为当时王廷写刻卜辞所用之简体字。张光远:《商代金文为规范字,甲骨文为简体字说》,《故宫文物月刊》,1994.12(12卷第9期):24-31页。,而众所周知,大陆今所行部分简化字,取自宋元俗字,在经贸交流需求日渐殷切之情况下,兼习正简化字或有其必要性,学界对此亦曾作过学习内容上之比较分析[13],亟具参考价值,因此,在俗字教学上亦然,可在规范字教学基础上,搭配字频(大陆所公布之高频字)与辨识度俱高,且属于俗字之简化字以进行教学,例如:

量词:個(规)、个(俗)、亇(俗)、个(简)

政治词语:黨(规)、党(俗)、党(简)

经贸词语:買(规)、賣(规)、买(简)、卖(简),義(规)、乂(俗)、义(俗)、义(简),齊(规)、齐(俗)、齐(简),劉(规)、刘(俗)、刘(简),剛(规)、刚(俗)、刚(简),勸(规)、劝(俗)、劝(简),羅(规)、罗(俗)、罗(简),實(规)、实(俗)、实(简),晝(规)、昼(俗)、昼(简),棄(规)、弃(俗)、弃(简),點(规)、点(俗)、点(简),盡(规)、尽(俗)、尽(简),舊(规)、旧(俗)、旧(简)(6)张涌泉:《汉语俗字丛考》,北京:中华书局,2000年版,第590页。张涌泉认为“旧”之俗体“旧”,乃“臼”之异体,可参。,觀(规)、覌(俗)、覌(简),醫(规)、医(俗)、医(简),報(规)、报(俗)、报(简),亂(规)、乱(俗)、乱(简),黏(规)、粘(俗)、粘(简),歸(规)、归、帰(俗)、归(简),辭(规)、辞(俗)、辞(俗)

因应现今社会用字习惯,建议可纳入教学范畴之俗字:据学者之研究,部分俗字可使用于特定场合或语境,甚至在同属汉字文化圈之日、韩、越南、新加坡等国,亦因文化交流之故,保留此部分之俗字[14]。凡此诸例,俱可作为延伸应用教学之一环,例如:

劍(规)、劔(俗):“劔”字乃今所见社会通俗读物常见之用字。

壽(规)、寿(俗):今多行于喜庆宴会场合之“寿”字,或以沿用书法笔法传承之故,多书写作俗字“寿”之形。

關(规)、関(俗):今大陆旧城墙古迹关隘名,或书写作“関”形。

鹽(规)、塩(俗):今民间仍多通行“塩”字,尤以作专名者最为常见,例如:台南地名“塩行”。

亞(规)、亜(俗):今民间“亞”字书写体多写作“亜”形。

龍(规)、竜(俗):今日、韩等国“龙”字仍以俗字字形为主,其出版物亦如此。

體(规)、体(俗):今日、韩等国“体”字仍以俗字字形为主,其出版物亦如此,例如:“体育”。

燈(规)、灯(俗):今日、韩等国“灯”字仍以俗字字形为主,其出版物亦如此。

可搭配教学之声化俗字:此类俗字或因去古既远,声符表音功能不显,故多有声符替换之情况,但如同上例,若其例字频高,且亦属大陆通行简化字,亦可纳入教学范畴,例如:

戰(规)、战(俗)、战(俗),機(规)、机(俗)、机(简)(7)张涌泉:《汉语俗字丛考》,北京:中华书局,2000年版,543页。《说文》释“机”为木名,知俗字“机”存在同形异字例,在实施教学时,尤需注意其字源。,遷(规)、迁(俗)、迁(简)

教学时,宜审慎辨明之俗字:部分俗字字形易混,抑或具有形构异位、通假转喻关系与反声化等情形者,在进行教学时,应谨慎明辨之,包括:

部件易混之俗字:汉字部分部件易混难辨,其在俗字体系中,亦复如是,张涌泉甚至为俗字别立“礻”“阝”“彐”等部首[15],在进行教学时,宜多加留意,包括:

對(规)、対(俗)、对(简),歎、歡(规)、欢(俗)、欢(简),權(规)、权(俗)、权(简),雞(规)、鳮(俗)、鳮(简),艱(规)、艰(俗)、艰(简),勸(规)、劝(俗)、劝(简),婁(规)、娄(俗),繼(规)、継(俗),策(规)、冞(俗)

幽(规)、(俗)(8)张涌泉:《汉语俗字丛考》,北京:中华书局,2000年版,143页。此字与“鬯”字俗体形近易混。,翻(规)、畨(俗),斷(规)、断(俗),婁(规)、娄(俗)、娄(简),侖、倉(规)、仑(俗)

如上述“又”与“米”等部件,即为俗字常见易混之形构,而“仑”“仓”二例则俗字并为一字,凡此皆须在进行教学时,多加留意。

方块结构异位之俗字:倘据汉字方块结构教学理论,或见方块结构异位而并列异体者,此等字例易造成学习者之辨识困难,甚至影响汉字形构之表音义或辨义功能,在进行教学时,尤须谨慎,例如:

左/右(规)、不可分(俗):此类俗字甚多,大抵以保留声符为主,虽无害于表音功能,然而,或多或少对文字之表义功能造成影响,例如:貌(规)、皃(俗);離(规)、离(俗)。

上/下(规)、不可分(俗):此类俗字亦如前一类,亦以保留声符为主,例如:鴛(规)、夗(俗);鴦(规)、央(俗)。

上/下(规)、左上包(俗):此并存结构较为复杂,声符或见替换,更易造成学习者之混淆,例如:裝(规)、莊(俗)、庄(俗)。

通假或转喻关系之俗字:关于汉语语义之引申与扩张,又以通假或转喻二法较难以彰显其本义,再者,此又涉及异文或通假字等用字问题,因此,此类俗字在进行教学时,须多加留意,例如:

原(规)、元(俗):“原”“元”二字形源不同,“原”具泉水义,而“元”则本为人首义,此字组为通假之关系。

穀(规)、谷(俗):“穀”“谷”二字形源不同,一属谷物表意字,一则为水流象形字,此字组亦属通假关系。

漢(规)、汗(俗):“漢”“汗”二字字义互不相涉,属同音通假之关系。

旅(规)、祣(俗)、吕(俗):“旅”“吕”各存其形源,“旅”字从旗,“吕”则源自铝形,此字组应属通假关系。

反声化形构:此类形构之声符简省过甚,易影响其表音功能,在进行教学时,宜强化音读与辨识能力,例如:

時(规)、时(俗):声符由“寺”省为“寸”,或已失去其表音功能。

獨(规)、独(俗):声符由“蜀”省为“虫”,亦已失去其表音功能。

儘(规)、侭(俗):声符由“盡”省为“尽”,应已失去其表音功能。

综上所述,可知若将俗字纳入汉字教学之一环,完全有其可能性,不过,仍须依其特定之字形特征,谨慎行之。

五、结论与建议

俗字之演化,终究属汉字体系发展之一环,虽受到历代规范性之影响,俗字始终处于汉字教学之附属角色,甚至为教学者摒弃而不用;然而,就语言文字发展角度而言,正俗字皆与社会文化密不可分,而俗字既为此生活文化圈之一部分,自然有其一定之意义与价值。

今本文以俗字教学为析论主轴,尝试提出几项不成熟之意见与看法,冀祈学界先进不吝赐正!而根据上文之分析与归纳,这几项结论或建议,包括:

(1)建议将高频,且与规范字通用无别之俗字,纳入教学范畴。

(2)特定俗字教学可强化书法教学之成效。

(3)可适时引入特定俗字作繁简字体之转换教学。

(4)建议将民间特定语用或场合所见俗字纳入教学范围。

(5)部分俗字在进行教学时,须考虑其字源、书写实用度、部件混用度、方块结构、声化程度与通假转喻关系等标准,谨慎明辨之。

(6)实施俗字教学,可适时搭配字源教学法与字根教学法。