“电视—网络大规模公开课”的教学实践研究

2021-03-21刘荻弋王成瑜

刘荻弋 王成瑜

摘 要:2020年初,昆明市实施了为期一个多月的“2020届高三在线课堂”,该课程通过电视及网络覆盖昆明市4.2万名高三学生,共播出168节课。截至播出结束,有统计的电视平均收视率为0.069,新媒体平台的观看总量超过456.95万次,这是一次空前大规模的远程教学实践。文章通过对参与该课程学生及教师的问卷调查及相关数据的分析,从在线课堂的“课程设置”“收视情况”“教学评价”等方面进行了研究,提出了“电视—网络大规模公开课”的概念,并探讨了类似课程的可行性教学模式,即从现阶段与线下课堂教学初步互补的教学模式到实现与课堂教学高度互补的“多向互动”教学模式。

关键词:电视—网络大规模公开课;教学实践;可行性研究

中图分类号:G432 文献标志码:B 文章编号:1673-8454(2021)12-0047-05

2020年2月10日至3月11日,昆明市推出了“2020届高三在线课堂”(以下简称“在线课堂”),该课堂覆盖了全市4.2万名高三学生,由昆明市名师专家团队录制专题课程,通过昆明教育电视台及该台微信公众号同步播出,由学校组织学生在家收看学习。本次“在线课堂”是一次为期一个月的大规模远程教学实践,为今后组织实施此类公开课积累了宝贵的经验,同时也在课程设置、技术支持、教学支持、课堂设计等诸多方面提出了新的要求。

一、“在线课堂”的课程设置与收视分析

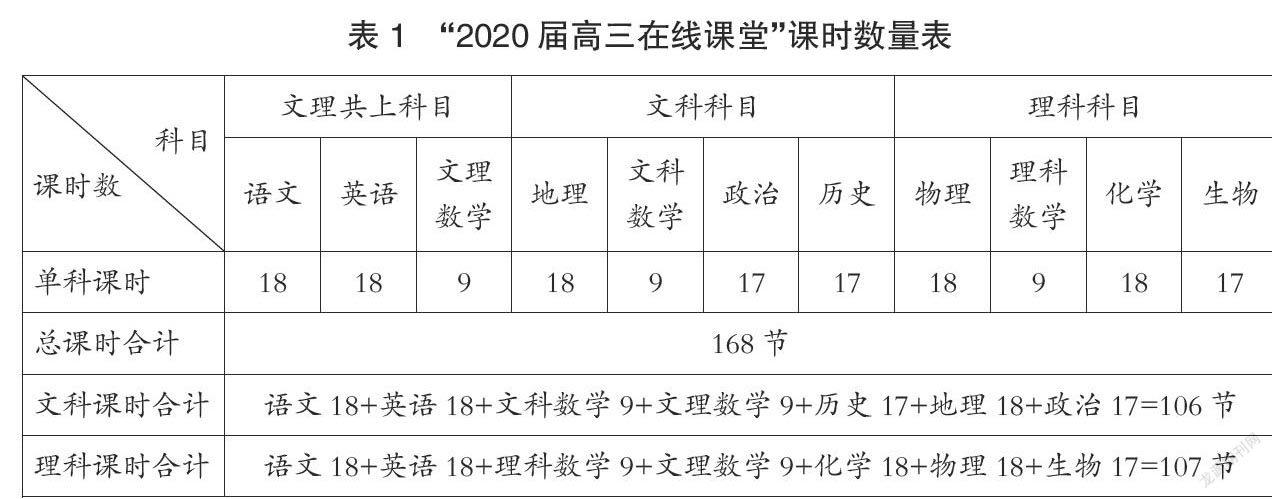

1.“在线课堂”课程设置情况(见表1)

“在线课堂”第一节课从7∶30开始,最后一节课18∶10结束。每节课时长1.5个小时,每天文理交叉播出共6节课,每节课间休息20分钟,每天课程播出时长为9小时。每7天为一轮,每轮中间休息一天,一共播出4轮,总共播出28天。

总体而言,文科总计106节课,理科总计107节课,文理科在线学习的时间基本相同,每天学习课程均为4节,平均学习时长为6小时。

2.“在线课堂”收视分析

我们抽取了全市4所一级高中、3所二级高中的6个文科班和7个理科班的高三学生进行了问卷调查,总计回收问卷576份,其中文科247份,理科329份,依据问卷调查和电视、网络的统计数据分析,发现在线课堂有如下收视特点:

(1)网络直播是收视主流渠道

根据问卷调查显示,通过电视观看课程的占比为32%,通过微信公众号观看的占比为68%,网络成为本次课程收视的主流渠道。电视和网络两个渠道相比,电视(包含昆广网络、电信IPTV和移动机顶盒收视)的优势主要有:信号稳定、屏幕通常较大、视听效果更好;劣势主要有:除电信IPTV外,电视没有暂停、点播、回放等功能,线性输出,学生收视相对被动。

网络收视的优势主要有:微信公众号的使用偏好及用户覆盖率很高,收视不受场地限制,而且网络平台在每节课直播结束后10分钟内就能实现点播回看,还具有暂停、倍速、截屏等多项实用功能,收视的掌控性更强;网络收视的劣势主要有:需使用智能手机、电脑等设备,也需要有良好的网络覆盖,目前受条件限制,网络还可能存在卡顿现象,而且屏幕相对较小,视觉易疲劳。

(2)“首日效应”明显,随时间推移收视数据波动下降

2020年2月10日是“在线课堂”播出首日,当天昆明教育电视台最高收视率达0.518,全天6节课平均收视率达到0.29,微信公众号入口2观看直播总量高达38.5万,最大同时在线人数5万;微信公众号入口1支持的最大同时在线人数是2000人,全天满员。播出首日总收视人数为整个课程期间最高值,之后收视呈现波动下降趋势。截至3月11日课程结束,有统计的电视渠道平均收视率为0.069;而新媒体平台的课程观看总量超过了456.95万次,平均每节课的观看量为2.72万次,如图1、图2所示。

(3)超过三分之一的受访学生看完了全部课程

根据调查问卷统计,文科学生收看完全部课程的占比为34%,只有20%的学生收看的课程不到50%;理科学生收看完全部课程的占比为33%,只有32%的学生观看完的课程不到50%。大部分学生收看完半数以上的课程,且文理科都有三分之一的学生看完了全部课程,说明学生收看在线课堂的完成度较高,如图3所示。

二、“在线课堂”的教学评价分析

本次“在线课堂”采取讲座式授课,以专题方式进行,师生无互动。通过问卷,对本次课程教学评价的分析结果如下:

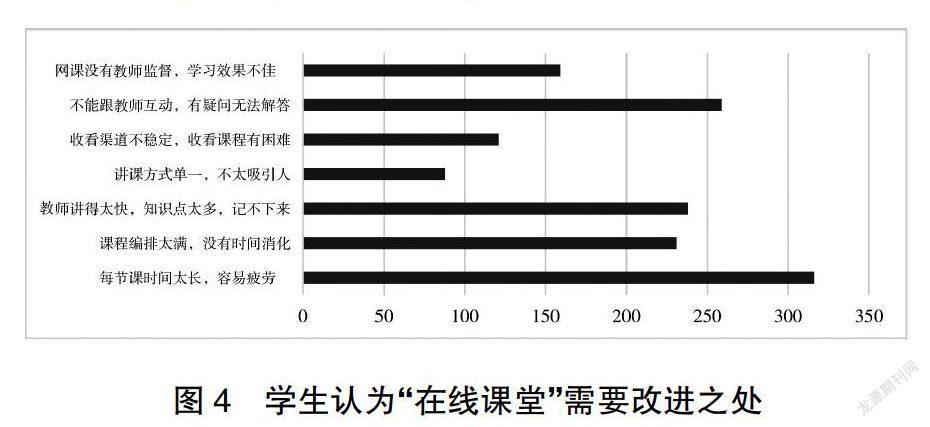

1.课程时间成为学生最关切的问题

576份问卷里,学生在需要改进的事项中,选择最多的是“每节课时间太长,容易疲劳”,有316人选择了该选项,占总参与调查人数的54.9%,即有超过一半的学生认为在线课堂每节课90分钟的时间太长;另外,课程编排的问题也受到了关注,有231人认为“课程编排过满,没有时间消化”,占调查人数的40.1%。选择“教师讲课太快,知识点太多,记不下来”的人数有238人,占调查人数的41.3%。在线课堂科学的时间安排应成为研究在线教育的课题之一,具体如图4所示。

2.与教师互动是学生较强烈的诉求

本次课程期间,学生的学习反馈主要有三种途径:一是通过“昆明教育电视台微信公众号”留言;二是在网络播出通道留言;三是部分学生由于公开课授课教师是自己的老师,可以课前课后直接跟教师沟通。但互动相较整体而言还是较少,所以本次课程可视为单向输出。

在问卷调查中,选择“不能跟教师互动,有疑问无法解答”位列需要改进的事项第二,共有259人选择,占总调查人数的45%。这说明,打造互动渠道、实现师生互动的需求非常强烈,如何解决这一需求,也将是此类课程今后改进的一个方向。

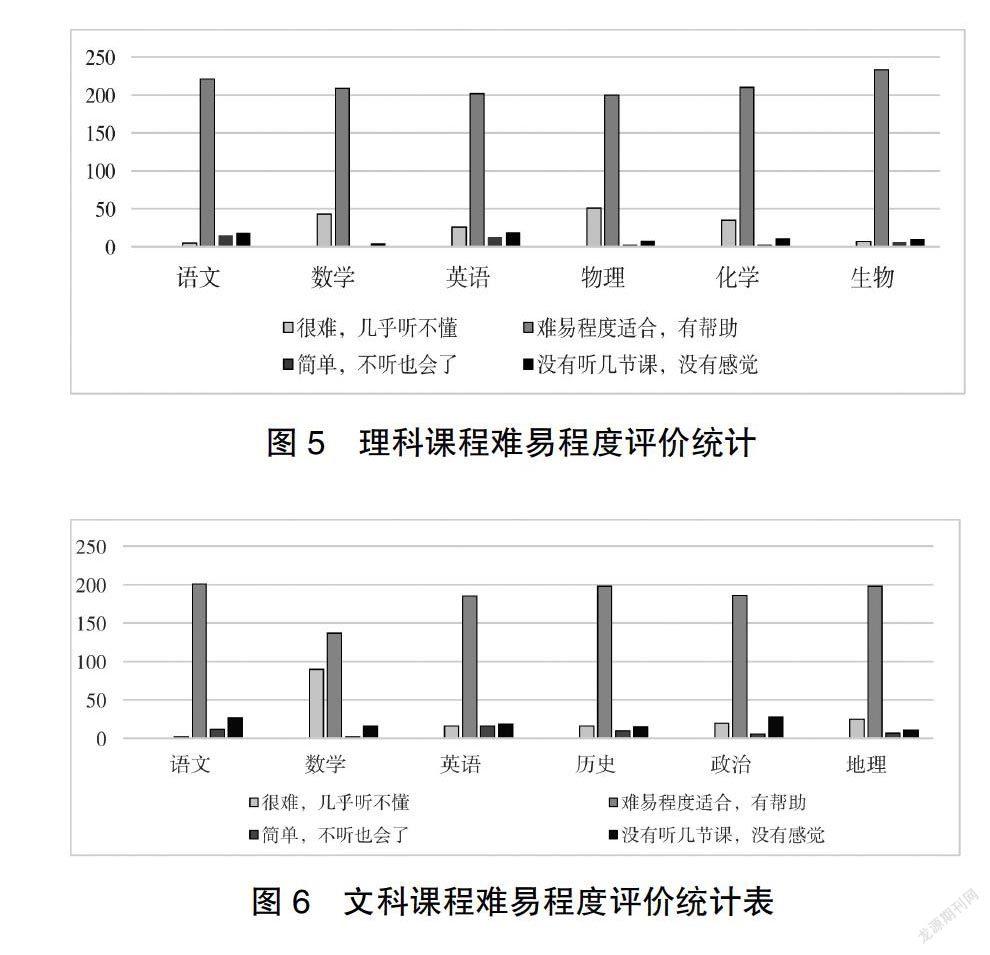

3.多数学生认为课程各学科难度适中

在调查中,多数学生认为本次课程各学科的难度适中,对自己有帮助。其中,去除“几乎没看课程”的无效评价,理科组中认为“课程难度合适”比例最高的学科是生物,占94.7%,其次是语文,占91.7%;认为“很难,几乎听不懂”比例最高的学科是物理,占20.1%;认为课程“簡单,不听就会”比例最高的学科是语文,占6.2%,如图5所示。

文科组中,同样去除“几乎没看课程”的无效评价,认为“课程难度合适”比例最高的学科是语文,占93.5%,历史、政治、地理评价比例非常接近,分别是88.4%、87.7%和86.1%;认为“很难,几乎听不懂”比例最高的学科是数学,占39.3%;认为课程“简单,不听就会”比例最高的学科是英语,占7.4%,如图6所示。

综合而言,去除几乎没有听课的无效评价,整体选择“课程难度合适”的比例为84.7%。此外,调查显示,理科的物理、文科的数学都是难度评价最高的学科,且难度高的评价中二级中学比例明显高于一级中学。二级中学理科学生认为物理“几乎听不懂”的比例是28.8%,一级中学这一比例为10.7%,选择物理太难的学生中二级中学学生占比为74.5%;二级中学文科学生认为数学“几乎听不懂”比例是43.8%,一级中学这一比例为33.7%,选择数学太难的学生中二级中学学生占比为62.2%。这说明,本身难度大的学科,在课程设计方面需要更加注意分层教学,否则容易出现较大比例没有教学效果的现象。

4.“在线课堂”获大多数学生正面评价

“在线课堂”对昆明市的信息化远程教育来说是一次全新的尝试,总体而言获得了绝大多数高三学生的正面评价。在调查问卷中,绝大部分学生表示对本次高三在线课堂满意,认为课程满意及非常满的人数占总人数的73.1%,认为不满意的人数仅占2.1%,具体如图7所示。

目前,虽然整体正面评价远高于负面,但我们也注意到选择课程“满意,有一些帮助”的学生占比为50%,选择“非常满意,很有帮助”的学生占比仅为23.1%。这说明虽然在线课堂对大部分学生有帮助,但效果依然有限。如何提升教学效果,真正更好地让学生学有所得,是今后需要重点考虑的问题。

三、“电视—网络大规模公开课”的概念及特点

在线课程领域中,“慕课”是非常有影响力和知名度的一个概念,“慕课”即“大规模网络开放课程”。其通过互联网提供给所有人学习,突破了人群、地域和时间的束縛,完全开放。相比较单纯的开放教育资源,焦建利认为慕课更加侧重课程与教学,“可以说是在线教育的重要突破”[1]。

“2020届高三在线课堂”作为一定意义上的大规模在线课程,有类似慕课之处,但又具备自身的特点,所以本文提出“电视—网络大规模公开课”(以下简称“公开课”)的概念,与普通“慕课”相区别。“电视—网络大规模公开课”是指:以专业电视台广播级视频技术制作,依托教育电视台及互联网面向有限范围,供部分学生学习的大规模公开课程。以“在线课堂”为例,“公开课”具有以下一些特点:

一是依托电视台录制播出,从教育资源的制作来看,视频制作技术达到广播级要求,这保障了教育资源的制作品质;二是课程不限于网络渠道发布,与普通网络在线课程相比,电视在现阶段可以提高课程的覆盖力,且电视的传输信号相对稳定、流畅,可以使目前不具备上网条件的学生通过电视就能参与到课程教学中,这是一般在线课程所不具备的优势;三是课程为有限公开,一方面基于昆明教育电视台的覆盖范围仅是昆明市辖区,另一方面基于通过微信公众号渠道收看需要使用密码,而密码分发范围也是昆明市辖区的学校;四是大规模,本次课程学生基数达到4.2万人。到“在线课堂”播出结束为止,有统计的电视平均收视率为0.069,168节课新媒体平台观看总量超过456.95万次,这已经大大超过一个班级、一个学校的教学规模,是名副其实的“大规模”。

四、“电视—网络大规模公开课”的可行性教学模式探究

在教学实践中,与教育信息化技术结合较有影响力的是“翻转课堂”教学模式[2],慕课提供了大量的教学视频,即学习资源,所以“慕课+翻转课堂”的教学模式应运而生。“翻转课堂”起源于美国,随后逐步在美国的一些中小学开展实践,并取得了良好的教学成果[3]。“公开课”与“慕课”有相似性,但更有自身的独特性,所以需要探讨构建与其相适应的教学模式。

1.“公开课”的定位、特性及课程目标

“公开课”的覆盖对象主要是区域内的中小学生,它不是课堂教学的替代,这与部分学者对“慕课”的定位是一样的,即通过信息技术手段可以辅助学生学习知识,实现远程课堂教学,但是无法完全替代学校及课堂的面对面教育[4],而且也符合当下学生对于“在线”教育功能的期待[5]。“公开课”是课堂学习之外的补充课程,利用周末、假期等课余时间,就具有共性特征的问题、教学重点、复习难点或具有推广价值的教学、备考方法等进行授课,其主要具备以下特性:

(1)教学活动属性:“公开课”不能仅仅被视为教育资源的简单公开,而应该将其纳入“教学活动”的范畴,即有相应的课程设计及组织,并对教师顺利开展“公开课”教学进行相关培训。当然,“公开课”是超越班级、学校的教学活动,需要跨学校进行统筹设计和安排,这也是一项复杂且艰巨的工作。

(2)公益性:“公开课”的首要作用是提高优质教育资源的覆盖,进一步促进教育公平,所以课程都是公益性的,然而如何保障公益性“公开课”的持续运作,还需要政策等各方面的激励保障[6]。

(3)大众传播属性:“公开课”通过电视及网络播放,进入了大众传播的范畴,所有课程内容应该保证学科专业知识的准确性,教师形象、语言运用和教学视频质量都应符合电视台的播出标准,“公开课”应该经过专业的把关和审片。

2.逐步形成“公开课”多向互动教学模式

“电视—网络大规模公开课”本质上是远程教学,其教学模式也不能照搬课堂面授教学,而需要探索一种与自身课程目标、课程特点相适应的教学模式。当然,这是一个逐步推进的过程,随着技术进步、课程发展、理念更新、教育信息化的推进,“公开课”的实践也会产生相应的变化,所以“公开课”的教学模式应该依据不同实施阶段和技术背景进行讨论。

(1)现阶段实现“公开课”与线下课堂的初步互补

目前,“公开课”处于单向输出阶段,其实施过程主要是:

①发布课程预告与预习资料:发布预习资料是指提前对授课知识点、教学重点、关键性问题等进行预告,可通过公众号、教师群、班级群、授课平台等渠道发送及下载。提前了解授课内容,也有利于学生根据自身情况选择是否收看课程或是收看课程的哪些部分。

②分层教学(课程的录制播出):“公开课”所面对的学生基础、状态、需求各不相同,同一节课要有好的教学效果,就需要教师以分层教学的思维进行课堂设计:首先通过征集、调研等方式了解各层次学生的需求;然后组建“公开课教研团队”,确定授课主题后,将教学难度划分层次,并依据分层为不同层次学生准备不同的课前预习资料、课中思考问题、课后作业等,例如基础较薄弱的学生预习资料可从基本概念入手,基础较好的学生可在课前、课中跳过一些基础性内容,并提供延展性的问题和作业。

③线下课堂补充:“公开课”可以让名师的优质课程覆盖更多学生,知识内化需要的讨论、答疑,作业的批改及检测,这些环节需要让学生回到自己的班级中,由任课教师线下补充教学来完成。

“公开课”虽然也是通过信息技术完成知识的传递,但由于教学的重心是在远程授课环节,这与“翻转课堂”的教学模式截然不同[7]。本文将“公开课”的准备阶段视为“课前”,将远程授课的过程视为“课中”,将线下相关的教学活动视为“课后”,相较于传统意义的“翻转课堂”,“公开课”的知识传递主要依靠“課前预习预告”及“远程授课”完成,知识内化则依靠“课后”的线下课堂组织讨论、答疑、检测等完成,如图8所示。

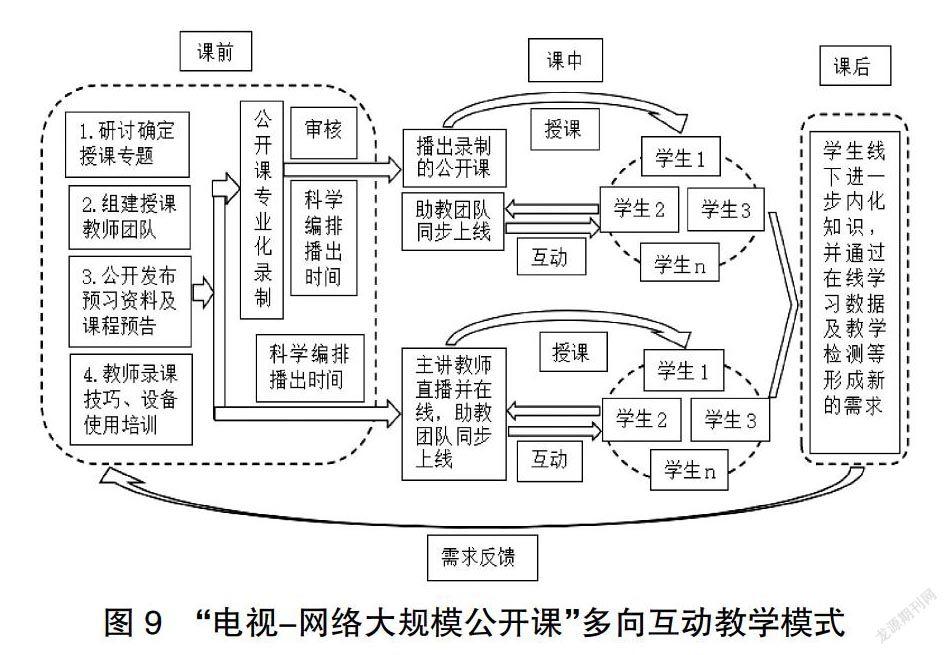

(2)“公开课”与线下课程高度互补融合阶段

随着互联网等技术的进步以及教育信息化的整体发展,“公开课”最终将形成多向互动教学模式,并实现与线下课堂的高度互补融合。“多向互动”即参与“公开课”的学生与名师之间、学生与助教团队之间、学生与学生之间将通过网络实现实时互动,在线答疑、讨论、检测也成为可能,教师还可利用教学数据分析,实现更加精准的教学分层和教学辅导,这种多方位、多主体、多形式的教学互动称为“多向互动”。到了这个阶段的“公开课”,知识的传递和内化都可以远程完成,同样作为课堂教学的补充课程,“公开课”将更加高效、精确,并能够更好地发挥补充课程的作用,最终“线上—线下”课堂将高度互补融合。

多向互动教学模式(见图9)主要是依靠技术和教学团队支持实现课程中的实时全面互动,无论课程是录播还是直播,都可以在课程播出的过程中,达到线下课堂般的互动体验,同时又可以实现课程的大规模覆盖,真正让更多人接触到优质课程资源。多向互动阶段,“公开课”的“课中”成为重中之重,当然由于互动的人数众多,这个阶段的助教团队不仅要在课前进行教学支持,在“课中”也需要参与到互动中,“公开课”的功能性将大大提升,课程组织的复杂程度也大为增加,目前也仅是作为理论进行构想。

总之,无论是通过电视还是互联网,学校乃至全社会对远程教育的需求是一直存在的,大规模“公开课”作为课堂教学的公益性补充也有着重要的价值和意义,让优质教育资源最好、最大化地发挥效果,让教育更加公平,就是“电视—网络大规模公开课”所要达到的目标。

参考文献:

[1]焦建利.从开放教育资源到“慕课”——我们能从中学到些什么[J].中小学信息技术教育,2012(10):17-18.

[2]童文军.翻转课堂教学模式研究[J].考试周刊,2016(25):160-161.

[3]张金磊,王颖,张宝辉.翻转课堂教学模式研究[J].远程教育杂志,2012,30(4):46-51.

[4]肖薇薇.对“慕课”的几点思考[J].教育探索,2014(8):19-21.

[5]赵霞,孙宏艳,张旭东.四国高中生调查:中国高中生在线学习态度最积极[N].中国青年报,2020-05-14(10).

[6]闫寒冰,柳立言.居家在线学习启迪未来教育创新[N].中国教育报,2020-5-7(7).

[7]刘锐,王海燕.基于微课的“翻转课堂”教学模式设计和实践[J].现代教育技术,2014,24(5):26-32.

(编辑:李晓萍)

3682501908254