大学生移动语言学习现状对比研究

2021-03-21李青翁克山林清瑜

李青 翁克山 林清瑜

摘 要:移动终端设备和无线网络的快速发展,大大促进了移动语言学习(MALL)在高校的普及度和接受度。对比研究不同大学生群体的MALL现状,对有针对性地指导实施MALL并提高其效能有着重要的意义。文章从数字素养、学习行为和接受度三个维度,对两所综合性本科院校的642名英语专业与非英语专业的大学生的MALL现状进行了比对。结果显示,双方在学习课程偏好、学习者类型、学习内容、学习频率与时长等学习行为上存在显著差异,但在资源获取模式、学习模式两种学习行为上不存在显著差异;在数字素养上并无显著差异,但网络社交技能均较强;对MALL的接受度并无显著差异,但均持肯定态度。该研究在资源建设、学习活动设计、自主学习和数字技能培训等维度获得了旨在提升双方MALL应用水平的启示。

关键词:移动语言学习;英语专业大学生;非英语专业大学生;现状对比;数字素养;学习行为;接受度

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2021)12-0007-09

一、引言

在移动终端和4G/5G无线网络日益普及的大背景下,数字校园和无缝学习空间的建设步伐逐步加快,移动学习在大学生中的普及度和接受度也快速提升。美国新媒体联盟《地平线报告》(2017高等教育版)指出,全球移动学习市场预计每年增长36%,由2015年的79.8亿美元增长至2020年的376亿美元。

移动语言学习(Mobile-Assisted Language Learning,以下简称MALL)是移动学习和语言学习的结合体,广泛应用于听说[1]、读[2]、写[3]、译[4]、词汇[5]、语音[6]、跨文化交际[7]等语言技能的学习。MALL在我国的应用研究已历经吸收国外研究成果的酝酿期、受现代移动通信技术促进而呈现的发展期,以及遇到局部瓶颈呈量多质少的理性期三个发展阶段[8],表明MALL应用研究在我国已有较深积淀。

但迄今为止,除了针对MALL与传统外语学习模式的对比研究较丰富外[8-10],针对不同受益对象的MALL学习效能对比、基于不同技术平台的MALL学习效能对比等横向对比研究仍显单薄。另一方面,现有MALL研究中的纵向对比设计也存在试验周期短、受试对象少且带有明显实验性应用色彩等不足之处[11]。如果对英语专业(以下简称“英专”)与非英语专业(以下简称“非英专”)大学生的MALL现状进行对比研究,揭示双方在MALL的应用条件、学习模式、学习内容和态度上的差异,既可弥补MALL横向对比研究不足的现况,也可依此针对性地提出旨在促进MALL效能的策略。

二、研究理论依据

1.英专与非英专大学生的差异

文秋芳和王立非[12]指出,影响外语学习的因素既包含管理策略、认知策略和情感策略等内部因素,也包含文化背景、学习条件、教学环境和学习任务等外部因素,以及智力、学能、性别、动机、态度、学习风格等学习者因素。吴丽林和陈妃妃[13]对比传统学习环境下英专与非英专大学生自主学习差异时,发现非英专学生经常缺乏明确的学习目标和具体的学习计划,且使用学习策略的频率低于英专学生。苗丽霞[14]研究发现,英专学生在词汇学习中,应用的认知策略在种类、频次和深度上均显著高于非英专学生。由此判断,英专与非英专学生在英语学习中存在显著的内部因素差异。

非英专学生存在英语课堂学习时间少、语言学习活动模式相对单一,以及语言输入与输出模式相对单一的学习障碍,而英专学生有充裕的课堂学习时间、形式多样的语言学习活动和课程,以及充分接触目标语的较丰富的语言输入与输出设置模式[15]。非英专学生在词汇量以及西方文化背景信息输入量上,也与英专学生存在显著差异[16]。因而英专与非英专学生在英语学习外部因素上也存在显著差异。

在学习者因素方面,非英专学生的外语焦虑明显高于英专学生,前者的焦虑主要体现为“口语焦虑”和“对英语课的消极态度”,后者则对“听力焦虑”的感受最为强烈[17]。受内部、外部和学习者三种因素的影响,双方在外语基础技能、学习兴趣、学习方式和要求等方面都存在显著差异,焦虑水平和焦虑诱因也呈现不同的特点。

在技术创新和学习理念变革的共同作用下,作为新型学习模式的MALL在大学生中有很高的普及度和接受度,在应用实践中是否也存在英专与非英专差异值得关注和研究。

2.MALL现状构成要素

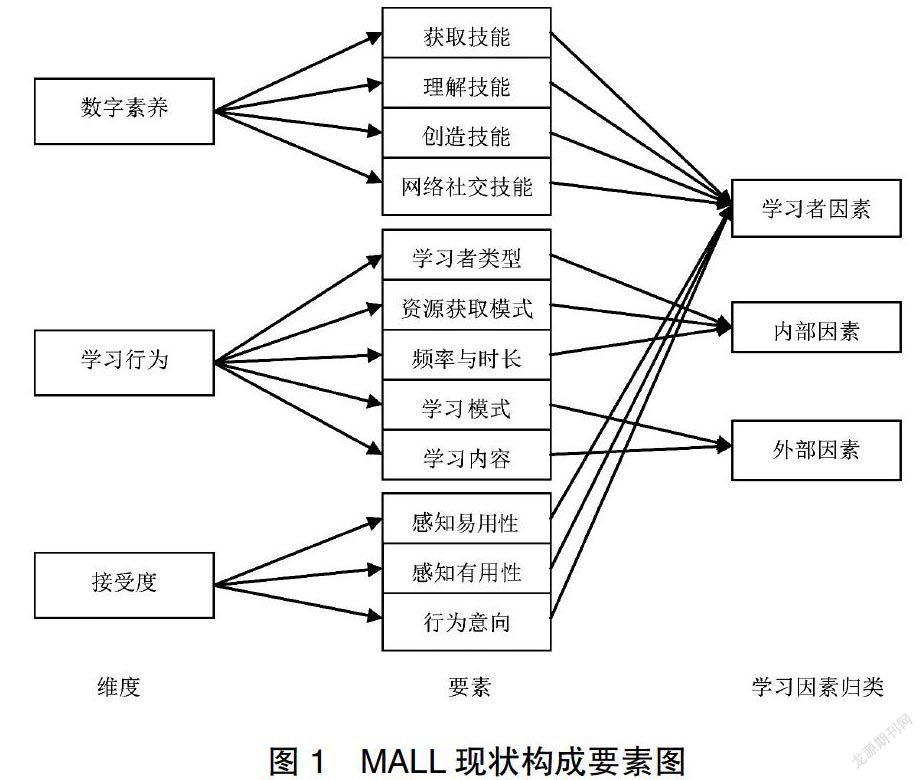

基于文秋芳和王立非[12]的外语学习影响因素论和MALL研究关注的内容,本研究对英专与非英专大学生MALL现状的对比包括:应用移动技术的数字素养、MALL学习行为以及MALL接受度三个维度下的12个要素(见图1)。

(1)数字素养

数字素养(Digital Literacy)是指在数字环境下对数字信息与内容实施获取、加工、理解和创造的能力,由认知层面的获取、理解和创造[18]以及交际层面的网络社交[19]四类技能构成:①“获取”包含获取所需设备、技术的技能,以及以技术获取所需信息和内容的应用与操作技能;②“理解”是指用户能够在数字环境下理解资讯产出人的真实意图,并且能够区分事实与虚构之区别的技能;③“创造”是指借助数字技术实施各种旨在表达思想或观点的技能;④“网络社交”指出于具体交际目的而应用数字技术各种功能的能力。本研究所涉及的4类数字素养技能均为基于移动终端设备和无线网络应用的技能。

(2)学习行为

①学习者类型

Stockwell[20]的调查发现,移动学习用户主要有未曾尝试型、尝试而后放弃型、不固定使用型、均衡型和频繁使用型五种类型。其中,未曾尝试型只用个人电脑实施学习;尝试而后放弃型仅短暂尝试移动学习便转为计算机辅助学习;不固定使用型在移动学习和计算机辅助学习二者之间均有实施,但均不频繁;均衡型为移动学习和计算机辅助学习均有实施的学习者;頻繁使用型基本上只以移动终端设备辅助学习。

②资源获取模式

McFarlane等[21]将移动学习资源获取模式划分为教师主导型、中间型和学生为中心型3种类型。其中,教师主导型强调由教师向学生提供移动学习所需资源;学生为中心型强调学生自主寻找、下载学习资源,甚至自行创造学习资源;中间型则是学生既从教师提供的学习资源中选取适用的内容,也自主获取或创造学习资源。

Kukulska-Hulme[22]也提出类似的3种学习模式:由教师向学生提供有用学习资源并要求其学习的具体化资源获取模式;由教师向学生提供学习资源但不强制要求学习的建议性学习模式;学习者将移动设备融入日常生活和学习中,使之自适应学习者不同情境下的学习需求的学习者主导性学习模式。

基于上述分类原理,本研究设计了5种MALL学习资源获取模式:具体化模式,即只学习教师发送过来的要求学习的内容;具体化与建议性结合模式,即有时学习教师强制要求的学习内容,有时从教师提供的众多学习内容中选取适合自己的内容来学习;建议性模式,即从教师提供的丰富的学习内容中选取适合自己的学习内容,或从教师建议的学习网站上获取;建议性与主导性结合模式,即有时自主用移动设备获取外语学习资源,有时从教师提供的外语学习资源中挑选适合自己的内容进行学习;学习者主导性模式,即自己用移动设备上网获取外语学习资源,有时甚至自己整合所获的各种资源。

③学习模式

Kukulska-Hulme和Shield[23]将MALL划分为“内容驱动”和“设计驱动”两种学习模式。“内容驱动”模式强调教师或教育机构在MALL中的主导作用,尤其是向学生发送供其学习的各种学习内容,或要求学生实施移动语言测试,是一种基于行为主义理论、信息传播模型理论的学习模式。“设计驱动”模式则突出学习者的主体作用,设计可促进学习者协作或合作解决语言学习问题的活动或任务,是一种基于社会文化理论、习者中心论等理论的学习模式。因此,MALL的学习模式既包含教师主导性学习、教师引导性学习和学生自主性学习,也包含学生之间的学习资源互享、讨论式学习和协作式学习等多种学习模式。

④学习频率与时长

对比分析英专与非英专大学生平均每周实施MALL的频率,以及平均每周实施MALL的时间长度。参考相关研究[4][24]的标准,本研究将学习频率题项设置为“每周7次或以上”至“每周0次”5个选项,将学习时长题项设置为“每周大于3小时”至“不足0.5小时”5个选项。

⑤学习内容

以移动终端设备和无线网络实践听、说、读、写、译五项技能训练以及实施词汇学习、语法学习、英语过级答题、协作与讨论学习等学习行为的偏好与频繁程度。

(3)接受度

当前国内移动语言学习用户接受度研究仍处于匮乏的状态,对比英专与非英专大学生对MALL的态度差异,具有重要意义。技术接受模型[25]是评估、预测用户接受某项新技术程度的理论模型,被广泛应用于评价基于新技术的学习模式的接受度。以该理论为依据,本研究设计了包括感知易用性、感知有用性和行为意向三个技术接受模型核心要素的MALL接受度调研工具:感知有用性旨在调查移动技术可提高外语学习质量和成绩的程度;感知易用性旨在调查大学生使用移动技术实施MALL需付出的体力和脑力负载程度;行为意向旨在调查大学生未来有计划地以移动技术支持语言学习的程度。

三、研究设计

1.研究问题

本研究旨在探讨英语专业与非英语专业大学生的MALL应用现状是否存在差异,具体研究问题为:①英语专业与非英语专业大学生实施MALL的数字素养是否存在差异?②英语专业与非英语专业大学生的MALL学习行为是否存在差异?③英语专业与非英语专业大学生对MALL的接受度是否存在差异?

2.受试对象

本研究的英专与非英专受试是两所省属综合性本科院校的大学生,经方便抽样获得样本规模642人,其中英专受试163人,非英专受试479人。英专受试来自外国语学院的商务英语、英语语言文学和英语教育专业;非英专受试来自旅游学院、人文传播学院、海洋学院、经管学院四所非外语专业院系的会议展览、新闻传播、旅游管理、国际贸易、海洋渔业、工商管理等文理商科的专业。其中,英专受试以方便抽样手段,直接选用现有大一专业英语教学班;非英专受试也以相同手段,直接选用现有大一大学英语教学班。受试在大一学习即将结束时接受问卷调查,届时英专受试已经参加过一次专业英语四级考试(TEM-4),非英专受试也已经至少参加过一次大学英语四级考试(CET-4),双方均具有一定的高校外语学习经历和英语过级考试经历,也具有以各种移动终端和无线网络实施在线学习的经历。

3.研究工具设计

本研究设计的调研工具由数字素养现状、MALL学习行为和MALL接受度三部分组成。第一部分,旨在调查英专与非英专大学生应用移动终端设备和无线网络实施MALL学习的数字素养技能差异,包含获取技能、理解技能、创造技能和网络社交技能4个类别,每个类别均包含5个题项,共计20个题项。题项设计参考相关研究[18][24][26-28]的题项,并对其实施适用于本研究环境的适应性修改。第二部分,设计参考MALL相关研究关注的重点[4][20][22-25],包含移动学习课程偏好以及MALL的学习者类型、学习资源获取模式、学习模式、学习内容以及学习频率与时长共6个类别,20个题项。第三部分,以Davis[25]技术接受模型为依据设计而成,包含感知易用性、感知有用性和行为意向3个类别,每个类别均设4个题项。第一、第三部分的答案选项均采用Likert等级制,设“非常赞同”至“非常不赞同”或“很经常”至“从不”5个等级性选项。

4.研究工具检验

以设计完成的研究工具,在一个英专教学班(39人)和一个非英专教学班(62人)实施前测,以所收集数据对研究工具进行信度检验。结果显示:研究工具的数字素养部分4个类别的题项Alpha值分别为0.782~0.871、0.772~0.823、0.786~0.829、0.818~0.864,4个类别的Alpha值分别为0.842、0.820、0.845、0.868,均达到0.7以上可接受值。整个数字素养部分的Alpha值达到0.931,且Pearson相关分析结果显示4个类别两两之间的相关性(R1=.695**、R2=.604**、R3=.552**、R4=.678**、R5=.565**、R6=.547**)均达到0.01的顯著水平,因此保留4个类别及其全部20个题项。

MALL学习行为部分6个类别的题项和问项主要借鉴已有相关研究,且大部分类别只有一个题项,因此第二部分未建成等级量表,未接受信度检验,保留所有题项。

MALL接受度部分第一个类别有1个题项因影响该类别的“个别—总体”一致性而被剔除,剔除该题项后,剩余3个题项的Alpha值达到0.7以上的可接受值,该类别的整体Alpha值也由0.701提升至0.804。该部分第二、第三个类别的题项Alpha值分别达到0.817~0.843、0.779~0.850,类别Alpha值达到0.869、0.856,因而保留这两个的所有题项。剔除干扰题项后,MALL接受度部分的整体Alpha值由0.912升至0.922,三个类别两两之间的相关性(R1=.769**、R2=.694**、R3=.670**)均达到0.01的显著水平。

5.调研与数据收集

研究以在线调研软件“问卷星”对受试实施问卷调查,并在该软件内生成可直接导入SPSS分析工具的数据。受试答完问卷后,将其中因等级量表部分全部选项相同或连续大部分选项相同,且答卷时间远低于设置范围的51份无效问卷剔除,获得有效问卷591份,有效问卷率92.1%,其中英专和非英专受试有效问卷分别为147份和444份。

四、数据分析与讨论

1.数字素养对比

表1独立样本T检验数据显示,整体上英专与非英专大学生应用移动终端和无线网络的技能无显著差异,双方在同等数字素养条件下实施MALL学习。从数字素养整体现状来看,双方在4个类别上的技能均达到高于3.0的均值,表明当代大学生的数字素养达到较高水平,具备支持其实施MALL的技术条件。从类别差异来看,英专与非英专大学生的网络社交技能均高于其他技能,尤其是双方在“对移动通信服务的熟悉程度”和“使用移动通信服务的频繁程度”两个题项上达到4.23比4.21和4.41比4.37的水平。

相关研究指出,中国年轻人把50%的空余时间泡在网上,并非专注数字素养的提升或将其用于学习实践,这一数值远高于美国(30%)和英国(28%)的平均水平[29]。本研究发现双方均有较强的数字素养技能,但这些技能并不会自动转化为MALL应用技能,大学生仍需专门软件应用的培训,才能发挥其现有数字素养的学习功效。另外,双方均有很强的网络社交技能,但当前协作式MALL应用仍旧不足[26][28],需要教师设计更多的协作性语言学习活动引导学生参与,以充分发挥大学生网络社交技能的学习潜能。

2.学习行为对比

(1)学习课程对比

表2数据显示,66.7%的英专受试以外语为移动学习的主要课程内容,另有33.3%的英专受试以其他课程为主要课程内容。非英专大学生中,以外语为移动学习主要课程内容的占46.8%,以其他课程内容为主的占53.2%。受所学专业特性影响,大部分英专受试以外语为移动学习主要内容,但外语也是非英专受试列为第一的移动学习内容。这一发现与先前研究发现吻合,即在我国位列第一的移动学习活动集中于语言学习[30]相吻合。上述发现,一方面反映出供外语学习的移动学习资源相当丰富,另一方面也反映出外语课程在整个高校课程体系中的重要性,尤其是在与学位、就业相关的外语考试影响度仍旧很大的背景下。

(2)学习者类型对比

表3单因素方差分析数据显示,英专与非英专大学生在MALL学习者类型上存在显著差异,英专大学生比非英专大学生更频繁地以移动终端设备为主学习外语,双方差异显著性达.017水平。根据双方MALL学习者类型的描述性数据显示,无论英专还是非英专大学生,未曾尝试型受试占比均极低,为0.7%和2%;尝试而后放弃的非英专学生人数远高于英专学生,占比分别为15.3%和8.2%;频繁使用型和均衡型的英专学生均显著高于非英专大学生,占比为30.6%比25.9%和40.1%比35.6%;双方的频繁使用型和均衡型学习者之和均超过50%。

教育部高等学校大学外语教学指导委员会发布的《大学英语教学指南》明确提出移动学习在外语教学信息化中的重要性,呼吁教学要“主动适应新时代大学生的学习特点和学习方式,密切关注移动学习理论的最新发展”,“凸显现代学习方式的自主性、移动性、随时性等特点”。以上发现表明,现代大学生均有以移动技术辅助学习的习惯,视MALL为外语学习的重要辅助手段,而外语专业大学生实施MALL学习比非外语专业大学生更频繁。

(3)资源获取模式对比

表4单因素方差分析数据显示,英专与非英专大学生在MALL学习资源获取模式上不存在显著差异(p=.089)。整体上,双方在MALL学习资源获取模式上具有很高的相似性。双方均通过建议性与主导性结合模式为主要的资源获取模式,即有时通过移动设备自主获取外语学习资源,有时从教师提供的外语学习资源中挑选适合自己的内容进行学习,双方在这种模式上分别达到42.1%和37.2的占比,表明教师在MALL的实施中仍旧具有不可替代的作用,也说明双方在MALL学习过程中均有一定的自主学习能力。另一方面,非英专受试在具体化和具体化与建议性结合这两种资源获取方式上的占比要高于英专受试,而英专受试在建议性与主导性结合和学习者主导性两种模式上高于非英专受试。

综上分析可知,非英专学生在MALL学习资源的获取上對教师的依赖程度重于英专学生,而英专学生在MALL的实施过程中具有更强的自主学习能力。面对当前国内移动语言学习资源开发与利用仍旧不足的现状,应充分发挥教师在资源建设上的作用,除了自行开发针对性资源或对网络资源进行二次开发外,还可以为学生提供适用性资源链接,对非英专学生尤其如此。

(4)学习模式对比

表5单因素方差分析数据显示,整体上英专与非英专大学生实施MALL的学习模式并无显著差异(p=.801),双方在MALL学习模式上具有很大的相似性,在具有交互成分的设计驱动型学习模式——模式1、2、3上均较弱,表明基于协作、合作、分享的交互式学习在当前MALL学习实践中仍旧处于弱势,尤其是模式3在双方群体中占比均最低,表明彼此分享学习资源是大学生MALL实践中最不常用的学习模式。模式4作为具有个体认知成分的设计驱动型学习模式的典型代表,在双方的MALL实践中均占据主导地位,达到60.5%和55.6%的占比。在教师主导型的学习模式5方面,非英专受试显著高于英专受试,进一步表明前者在MALL实践中的自主学习能力较弱。

由以上分析可知,无论是英专还是非英专大学生,内容驱动式学习模式在MALL的应用实践中占据主导地位,建构主义理论对MALL实践具有重要的指导作用。但带有交互式学习成分的MALL应用仍旧不足,这一发现与Burston[28]的综述研究发现一致,即已有研究中将MALL用于交互学习目的的占比很低。这一发现进一步表明大学生最强的数字素养——网络社交技能没有在MALL实践中获得充分发挥。

(5)学习内容对比

表6数据显示,英专与非英专学生在MALL学习内容上的差异。从人均选择频次数据对比中可以看出,在阅读、写作和在线过级答题3项内容上,非英专比英专受试更经常实施,而英专则在听力、口语、语法、词汇学习、讨论和共同完成任务6项内容的学习上比非英专受试更积极,尤其是听力、口语、语法、词汇学习和共同完成任务均达到显著差异水平。听力和词汇学习是双方MALL实践中实施最积极的学习内容,讨论问题和共同完成任务这两项交互式学习的实施频次最低。

以上发现表明,英专与非英专大学生MALL学习内容上存在差异,前者实施MALL学习的内容和形式比后者更丰富,积极性也比后者高。这一结果很大程度上受专业性质影响,英专学生更强调外语技能的全面发展,故而在多项语言技能的学习频次上显著高于非英专受试,而非英专受试学习外语的目的性更强,更关注过级考试。另一方面,交互式语言学习在大学生的MALL实践中仍未得到足够的重视,这其中既有设计行为主义理论指导下的MALL学习活动更容易的原因[31],也有我国传统外语教学设计中缺乏交互元素的原因。

(6)学习频率与时长对比

表7、8单因素方差分析数据显示,英专学生每周学习频率及时长均显著高于非英专学生,显著水平均达到.000。描述性数据显示,英专学生每周MALL学习频率达到5次及以上者占50.3%,每周频率4次及以下者占49.7%;非英专受试相应的数据为25.7%和74.3%。由此推断,除周末双休日休息外,超过一半的英专受试做到平均每天都实施MALL学习。同时,多达55.1%的英专受试平均每周实施2小时以上的MALL学习,非英专仅有32.9%;而实施低时长MALL学习的非英专受试远超过英专受试,占比为67.1%和44.9%。整体上,非英专受试MALL实施频率较低,实施时长较短,英专受试则与之相反。

3.接受度对比

表9独立样本T检验结果表明,英专和非英专受试在感知易用性、感知有用性、行为意向三个类别上均无显著差异。但无论英专还是非英专受试,所有11个题项的均值都达到3.5以上,表明双方对MALL的接受度均较积极。所有11个题项中,英专与非英专受试仅在“移动设备能助我学好外语”和“我愿意用移动设备学习外语”两个题项上存在显著性差异(p<.05),但前者在几乎所有选项上的均值都高于后者,这也说明前者对MALL的接受度比后者更高。

依据技术接受模型[25],如果受试对某种技术及其应用表现出积极的感知易用性、感知有用性和情感体验,将产生积极的使用意向,甚至未来继续使用。MALL已经成为数字化校园建设的积极元素,未来随着具有更强易用性和有用性的移动技术引入MALL,预计这种学习模式会继续受到双方的欢迎和应用。

五、研究启示

1.对MALL参与者进行数字素养适应性转化

大学生应用移动技术的数字素养和经验是影响其是否接纳MALL的重要学习者因素。虽然英专与非英专大学生应用移动技术的数字素养无显著差异,但都达到较高水平,这为他们实施MALL提供了必要的技术条件,致使双方对MALL有基本相当的积极态度。但应用移动技术的数字素养并不等同于实施MALL的数字素养,必须接受必要的适应性转化培训。还有部分大学生对MALL持消极态度甚至是抵触情绪,除了受其学习习惯和学习风格影响外,还可能受其数字素养的影响。对这一类型的大学生,可开展数字技能培训,使其能够熟练地搜索、理解、整合、应用各种基于音频、视频、文本或图片等介质的资源,降低数字素养对其实施MALL可能带来的不利影响。

另一方面,作为数字时代“移民”的部分高校教师,对新技术的教学应用价值存疑以及自身应用新技术的数字素养不高[32],可能导致他们对MALL有抵触心理,有必要对高校教师进行信息化教学培训,使其适应移动技术辅助教学的现况与趋势。

2.增加非英专大学生以交互式学习为代表的设计驱动型学习活动

就学习模式而言,非英专学生明显偏向内容驱动型学习模式,设计驱动型学习偏弱。这其中有设计基于行为主义理论的学习内容和活动相对简单的原因,也有现今许多MALL应用直接借鉴计算机辅助外语教学甚至传统外语课堂教学内容和学习活动的原因,还有教师对交际互动型学习活动存有偏见,认为这类学习活动所倡导的交互式学习并不能够给学生学习成绩带来直接助益的原因。

基于上述认识导向的MALL学习,显然不利于非英专学生协作和合作学习能力的发展,也不利于解决外语学习问题的能力和批判性探询学习能力的开发。对此,教師应利用他们网络社交技能强于其他数字素养类别这一特征,设计各种带有协作或合作性质的学习活动供其参与,例如:协作式移动翻译和写作学习、以英语为交际语言的移动论坛、基于语音工具的协作式听说学习等带有协作的学习活动。

3.增强非英专大学生的MALL自主学习能力

尝试而后放弃型和不固定使用型的MALL实践者在非英专大学生中占了较大比例,且其自主获取和整合MALL学习资源的能力不如英专大学生,对教师的依赖程度重于后者。为了使其转型成为均衡型或频繁使用型,有必要改善MALL学习资源的可获取环境,为其提供实施MALL所需的有效学习资源或获取学习资源的途径,为其设置适切的学习任务和学习目标,提升其MALL学习的自我效能感,同时校园无线网络的建设和覆盖面也应跟进。另一方面,当前供大学英语学习的在线资源中,除了听力、词汇和考级资源的种类和数量较丰富外,其他资源则相对匮乏,导致MALL学习资源缺乏多样性,这一现状迫切要求教师、教育机构或开发商积极致力于移动学习资源的开发。

4.增进MALL学习内容多样化

国内MALL学习资源开发与利用仍处于不足状态。在学习内容方面,双方在MALL实践中实施最频繁的是听力和词汇学习。当前网络上的听力资源已相当丰富,但学生可能面临难于从中选择适切内容的困境,因此教师应该在网站来源、资源难度和资源类型等方面为学生提供指导。对于词汇学习,教师既要为双方推荐百词斩、知米、扇贝和乐词等各类词汇学习App,还需先行总结这些App的特点,供学生结合自身条件选择,对自主学习能力较弱的非英专大学生尤其如此。针对非英专大学生实施英语过级答题频次较高的现状,应敦促教师、学校或开发商开发基于移动终端设备的大学英语过级考试答题内容。

5.以大学生对MALL的积极接受度促进MALL深入发展

根据调查显示,对MALL双方均表现出很高的接受度,与先前研究发现学生对MALL的方式和效果均有较高满意度[33]相一致,表明MALL是一种受大学生欢迎的技术增强型语言学习模式。应充分利用双方对MALL均有较积极的接受度这一共性,一方面发挥现代移动终端和無线网络的易用性,设计更多基于MALL的教学和学习活动,或将更多传统课堂上的教学活动移至移动学习环境中实施,并提供可促进内容驱动型学习的有效资源,进一步提高双方实施MALL的频率;另一方面,发挥现代移动技术的联结功能,设计、实施更多具有交互学习成分的MALL学习活动,提升设计驱动型学习活动的频率。

六、结语

MALL具有时空灵活、习者定制、普适等特性,在大学生中具有很高的普及度和接受度。本研究从应用移动技术的数字素养、MALL学习行为以及MALL接受度三个维度,对英专与非英专大学生的MALL现状进行了多维对比研究,既弥补了MALL在受益对象横向对比研究上不足的缺陷,也获得了有助于双方,尤其是非英专大学生有效实施MALL的研究启示。由本研究发现可判断当代大学生热衷于以移动终端和无线网络辅助外语学习,教师与教育机构也应该直面其对外语教学的助益,认可MALL这种在教室、图书馆或计算机房等传统教育发生地之外发生的非正式学习的重要性,采取相关教学、管理和基础设施建设措施,使MALL学习效能最大化。

本研究也存在一些欠缺之处,例如:受试样本虽来自综合性院校的多个英语专业和多个非英语专业,且覆盖文、理、商科,但均来自同一城市,因此受试特征具有显著的区域性。MALL构成要素只涵盖当前研究集中关注的主题,因而覆盖面相对有限。

参考文献:

[1]Abdi, S., Makiabadi, H. Learning English Listening and Speaking through BBC VOA Podcasts: An App Review[J].Teaching English with Technology,2019,19(2):101-108.

[2]Hazaea, A. N., Alzubi, A. A. The effectiveness of using mobile on EFL learners' reading practices in Najran University [J].English Language Teaching,2016(5):8-21.

[3]Gharehblagh, N. M., Nasri, N. Developing EFL Elementary Learners' Writing Skills through Mobile-Assisted Language Learning (MALL)[J].Teaching English with Technology,2020,20(1):104-121.

[4]翁克山.协作性移动语言学习特性与效能研究[J].中国远程教育,2015(5):34-41+79.

[5]Chen, C. M., Chun, L. C., Yang, S. M.An English Vocabulary Learning App with Self-Regulated Learning Mechanism to Improve Learning Performance and Motivation[J].Computer Assisted Language Learning,2019,32(3):237-260.

[6]Alkhezzi, F. The impact of mobile learning on ESP learners' performance[J].The Journal of Educators Online, 2016,13(2):73-101.

[7]王济军,修永富.移动学习培养大学生跨文化交际能力的实验研究[J].电化教育研究,2014(9):47-52+57.

[8]胡茶娟,沈春蕾.国内移动英语学习研究的现状分析与思考——基于国内十年(2004-2014年)研究的分析[J].中国远程教育,2015(10):15-20+79.

[9]Arashnia, M., Shahrokhi, M. Mobile assisted language learning: English pronunciation among Iranian pre-intermediate EFL learners[J].Journal of Applied Linguistics and Language Research,2016,3(4):149-162.

[10]张洁,王以宁.移动技术促进英语听说教学的实证研究[J].现代远程教育研究,2011(3):72-77.

[11]李玉梅.移动技术辅助大学英语听力课程的研究与实践[D].大庆:东北石油大学,2014.

[12]文秋芳,王立非.影响外语学习策略系统运行的各种因素评述[J].外语与外语教学,2004(9):28-32.

[13]吴丽林,陈妃妃.英语专业与非英语专业大学生自主学习能力差异研究[J].广西民族师范学院学报,2015(3):28-33.

[14]苗丽霞.英语专业与非英语专业学生词汇策略对比研究——一份基于SPSS的调查报告[J].外语电化教学,2008(1):57-61.

[15]张桂萍,韩淑芹,褚美玲.中国学生课堂环境下主动词汇与被动词汇的发展——一项英语专业与非英语专业大学生的对比研究[J].现代外语,2005(4):374-382.

[16]Jin, L.Constructivism-application in oral English teaching to non-English majors[J].Global Partners in Education Journal,2011(1):13-20.

[17]秦晨.英语专业大学生与非英语专业大学生外语焦虑的比较研究[J].扬州大学学报(高教研究版),2006(6):85-87.

[18]Park, S., Burford, S. A.A longitudinal study on the uses of mobile tablet devices and changes in digital media literacy of young adults[J].Educational Media International,2013,50(4):266-280.

[19]Hsieh, Y. P. Online social networking skills: The social affordances approach to digital inequality [J].First Monday,2012,17(4):1-24.

[20]Stockwell, G. Investigating learner preparedness for and usage patterns of mobile learning [J].ReCALL,2008,20(3):253-270.

[21]McFarlane, A., Roche, N., Triggs, P. Mobile learning: Research findings[EB/OL].https://dera.ioe.ac.uk/1470/1/becta_2007_mobilelearning_interim_report.pdf.

[22]Kukulska-Hulme A. Charting unknown territory: Models of participation in mobile language learning[J].International Journal of Mobile Learning and Organization,2010,4(2):116-129.

[23]Kukulska-Hulme, A., Shield, L. An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction[J].ReCALL,2008,20(3):271-289.

[24]Nasah, A., DaCosta., B, Kinsell, C., et al. The digital literacy debate: an investigation of digital propensity and information and communication technology[J].Education Tech Research Dev.,2010,58(5):531-555.

[25]Davis, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology[J].MIS Quarterly,1989,13(3):319-340.

[26]翁克山,李青.學习者视角下的协作式移动语言学习接受度调研[J].浙江外国语学院学报,2017(5):41-48+98.

[27]Tao, P.Assessing digital media literacy among youth through their use of social networking sites[EB/OL].https://ris.uvt.ro/wp-content/uploads/2011/09/tao.pdf.

[28]Burston, J.Mobile-assisted language learning:A selected annotated bibliography of implementation studies 1994-2013[J].Language Learning & Technology,2013,17(3):157-225.

[29]王佑镁,杨晓兰,胡玮,等.从数字素养到数字能力:概念流变、构成要素与整合模型[J].远程教育杂志,2013(3):24-29.

[30]李健,王文萍.大学生移动学习现状分析[J].现代情报,2014(3):158-161+176.

[31]Joseph, S. R. H., Uther, M. Mobile devices for language learning: multimedia approaches [J].Research and Practice in Technology Enhanced Learning,2009,4(1):1-26.

[32]李毅,吴思睿,廖琴.数字原住民教师和数字移民教师信息技术素养的差异性研究[J].中国远程教育,2016(12):62-68+80.

[33]袁丽.联通学习模式对EFL交际能力的促进——当翻转课堂遇上微信[J].高教探索,2019(5):26-31.

(编辑:李晓萍)