泵类设备减隔振及特征线谱控制技术研究

2021-03-17黎昭文蔡龙奇刘立志李耀武王嘉瑞王昌朔

黎昭文 刘 佳 蔡龙奇 刘立志 王 禹 李耀武 王嘉瑞 王昌朔

(1、核反应堆系统设计重点实验室,四川 成都610213 2、中国核动力研究设计院,四川 成都610213)

旋转的泵类设备是船舶动力系统中主要的机械振动噪声源。长期的振动可能引发设备失效,且振动噪声可通过设备机脚以及相连的管路向外传递,形成辐射噪声。因此,为改善舱室噪音环境并减少振动传递,针对泵类设备的减振降噪设计越来越受到重视。传统的单层隔振措施虽然理论成熟并运用广泛,但在中高频区由于隔振器内部的驻波效应而影响实际隔振效果[1]。本文以屏蔽泵为例开展了减隔振及特征线谱控制技术研究,通过浮筏隔振和动力吸振器的设计研究,基于有限元方法进行了固有频率及减振效果分析,形成了适用于泵类设备的减隔振及特征线谱控制方案。

1 浮筏隔振技术研究

双层隔振系统在减振降噪和抗冲击方面明显优于传统的单层隔振系统,利用两层弹性元件的刚度和附加质量可有效地控制并衰减弹性波的传播,从而取得良好的高频隔振效果[2]。

1.1 浮筏隔振原理

浮筏隔振系统实质上是具有多机组、多扰源特性的多层隔振系统,简化模型如图1 所示。将多个振源设备安装在同一个公共支承筏架上,再与安装基座弹性连接,减少声短路以提升隔振效果。

图1 浮筏隔振系统简化模型

通过对系统功率流传递特性分析[3],发现隔振器阻尼对系统的功率流传递谱影响较小,一定范围内减小隔振器刚度和增大筏架质量可提升隔振效果,但需要结合系统特性综合考虑,且最优布置方式为对称布局。

1.2 浮筏隔振方案

以船舶动力系统中某持续运行的立式屏蔽泵作为研究对象,该泵重约1300kg。综合考虑系统的典型特性,通过选型方案论证,选择将该屏蔽泵的备用泵集中布置于筏架结构上,单台泵运行时利用备用泵的质量效应,可有效降低振源设备的振动传递。由于该泵垂向尺寸较大,为适应浮筏结构,采用中部支承的方式布置于筏架上,降低设备重心以提高抗冲击性能。浮筏隔振方案示意图如图2 所示。

图2 浮筏隔振方案示意图

表1 浮筏隔振器参数表

2 特征线谱控制研究

通过分析研究形成了浮筏隔振方案,虽然浮筏隔振系统具有良好的高频隔振效果,但在低频段的性能欠佳[4]。根据屏蔽泵实测振动传递特性,发现在机脚位置存在较为明显的50Hz 线谱,分析为屏蔽泵相应转速对应轴频引起。因此,考虑采用安装动力吸振器这一常用的特征线谱控制手段,以降低特征线谱的传递,改善系统振动环境。

结合单速运行的屏蔽泵系统特性及控制要求,综合对比被动式、半主动式和主动式动力吸振器,选择采用结构简单、应用成熟度较高的被动式动力吸振器。而在常见的质量弹簧式、悬臂梁式被动式动力吸振器中,选择稳定性好、安装简便且具有一定吸振带宽的质量弹簧式动力吸振器[5]。

2.1 动力吸振基本理论

振源设备安装动力吸振器后可以简化为双自由度系统,如图3 所示。定义振源质量为m1,隔振器的刚度为k1,阻尼为c1;定义动力吸振器的吸振质量、刚度和阻尼分别为定义为m2、k2和c2。

图3 吸振系统简化示意图

主系统在受到激励力F 作用下,运动微分方程为:

其中,x 为安装动力吸振器前主质量的振动响应,则吸振效果可表示为:

在主系统(振源)上安装动力吸振器后振动响应会降低,且在动力吸振器的固有频率处,主系统振动响应的降低量最大。结合上述结论,可以针对振源振动响应中振动幅值较高的目标频率,通过设置合理的参数,使动力吸振器的固有频率与振动响应中的目标频率相等,便可有效降低该频率的振动幅值。

2.2 动力吸振器参数研究

为对屏蔽泵特征线谱进行控制,需根据系统特性进行动力吸振器参数研究,为简化计算,取屏蔽泵1/4 的重量作为主系统的质量m1=325kg,隔振器的刚度k1=2.78e6N/m,阻尼c1=3.6e3N/ms-1;动力吸振器的吸振质量、刚度和阻尼分别为定义为m2、k2和c2。

基于2.1 节理论公式,建立目标设备吸振系统的振动方程,图4 为工作频率设置为50Hz,吸振器吸振效果与吸振质量及阻尼比的关系曲线。

图4 吸振效果与吸振质量及阻尼比的关系

由规律可知,当吸振质量增大时吸振效果编号,但是较小的阻尼比,会导致吸振质量块的运动位移会很大,有效吸振带宽变窄;因此,为了使动力吸振器的吸振频带具有一定带宽,且能保证一定的控制效果,应该在保证一定的吸振质量的情况下,增加相当的阻尼。

综合考虑以特征线谱控制效果≥3dB 作为考核指标,且由于动力吸振器的质量不宜超过设备质量的5%[6],确定动力吸振器吸振质量为15kg,阻尼比为ζ=0.02。

2.3 特征线谱控制方案

动力吸振器包括底板、顶板、吸振质量块、直线轴承、弹簧及弹簧座、导向轴、侧板等。导向轴连接底板、顶板及侧板形成固定单元,吸振质量块通过直线轴承可沿导向轴上下运动,具有导向及动力吸振器倾斜时径向承载的作用。动力吸振器与屏蔽泵连接支架和筏架下底板均采用螺栓连接,共布置14 个动力吸振器在隔振器安装螺栓处以达到最好的吸振效果。屏蔽泵浮筏隔振及特征线谱控制总体方案如图5 所示。

3 有限元分析

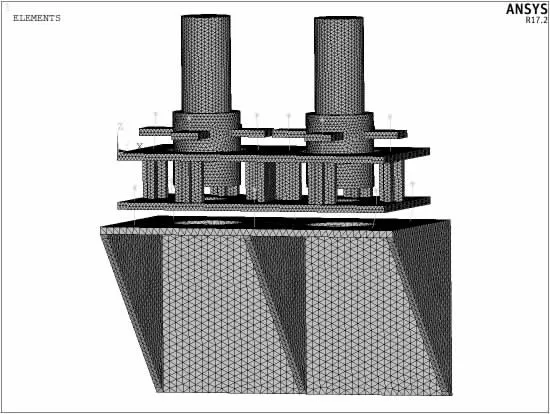

针对形成的浮筏隔振及特征线谱控制总体方案,基于有限元分析软件ANSYS,建立屏蔽泵浮筏隔振及特征线谱控制系统有限元模型,如图6 所示。有限元模型中,屏蔽泵、筏架结构、安装基座均采用三维实体单元SOLID185 模拟,分别用3 个方向的弹簧阻尼单元COMBINE14 模拟上、下层隔振器三个方向的刚度和阻尼,动力吸振器采用“Combine14 弹簧阻尼单元+Mass21 质量单元”模拟。

图5 浮筏隔振及特征线谱控制总体方案

图6 浮筏隔振及特征线谱控制有限元模型

3.1 模态分析

采用ANSYS 模态分析模块对浮筏筏架结构固有频率进行计算,筏架结构前4 阶固有频率如表2 所示。可知筏架结构第1阶固有频率为244.3Hz,筏架结构模态频率避开了屏蔽泵主要激励频率(50Hz),且无局部振型出现,表明筏架结构设计合理。

表2 筏架结构固有频率

采用同样的方法对浮筏隔振系统(不安装动力吸振器)固有频率进行计算,系统前12 阶固有频率如表3 所示。可知浮筏隔振系统模态频率避开了屏蔽泵主要激励频率(50Hz),且无局部振型出现,表明浮筏隔振系统设计合理。

表3 浮筏隔振系统固有频率

同理对浮筏隔振及特征线谱控制系统(安装动力吸振器)固有频率进行计算,系统前9 阶模态与浮筏隔振系统前9 阶模态基本一致,第10 阶至23 阶模态表现为14 个动力吸振器的模态,不同模态频率之间的区别在于各动力吸振器之间的相位不同。

3.2 浮筏隔振效果分析

基于浮筏隔振系统(不安装动力吸振器)有限元模型,在屏蔽泵A 上施加简谐激励力,采用ANSYS 谐响应分析模块开展浮筏隔振系统隔振效果分析工作,提取上层隔振器上部安装点和下部隔振器下部安装点位置的振动响应,获得浮筏隔振系统振级落差曲线如图7 所示,分析结果表明,浮筏隔振系统隔振效果约为59.3dB(10Hz~8kHz)。

图7 浮筏隔振系统振级落差曲线

3.3 特征线谱控制效果分析

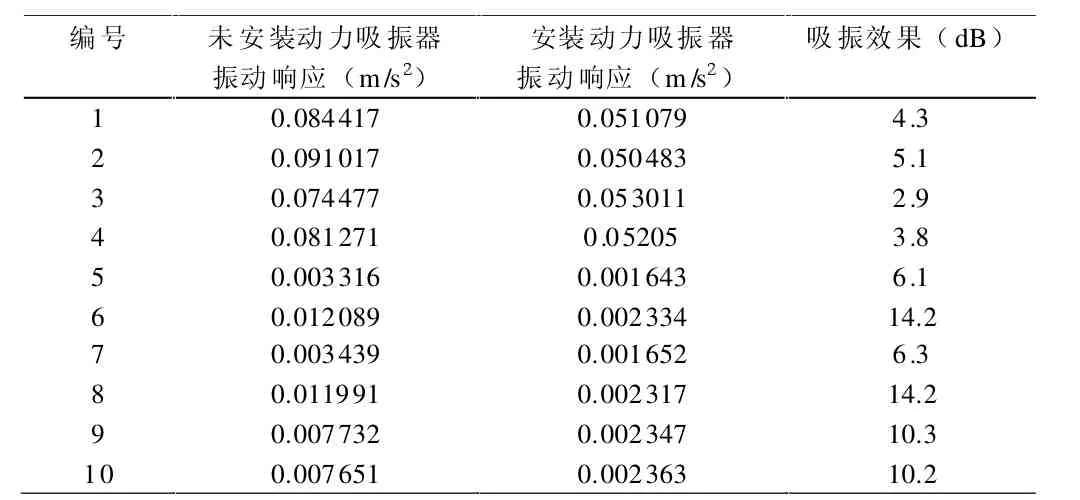

分别在浮筏隔振系统(不安装动力吸振器)和浮筏隔振及特征线谱控制系统(安装动力吸振器)的屏蔽泵A 上施加50Hz 单频激励力,考察运行泵连接支架上4 个动力吸振器安装位置和筏架上6 个动力吸振器安装位置附近各点的振动响应及吸振效果如表4 所示。

表4 动力吸振器安装位置各点吸振效果

经分析,安装动力吸振器后10 个点的整体平均吸振效果约为4.2dB,满足考核指标要求。

4 结论

本文针对船舶动力系统中振动较大且特征线谱明显的泵类设备,开展了基于浮筏隔振和动力吸振的减隔振及特征线谱控制技术研究,通过浮筏结构设计、动力吸振器参数研究、减隔振及吸振效果分析等工作,形成了泵类设备减隔振及特征线谱控制技术方案。分析结果表明,该方案可有效降低泵类设备振动及特征线谱传递。本文的研究工作可为泵类设备的减隔振及特征线谱控制提供参考,在实际工程问题中,可根据设备及管路布置对筏架结构、动力吸振器参数等进行适应性修改,以满足相应的控制要求。