慢性萎缩性胃炎中医证型与胃蛋白酶原及幽门螺杆菌感染相关性分析

——附108例临床资料

2021-03-16柳冬兵刘加新王欣燕叶涵婷

柳冬兵 李 莉 刘加新 王欣燕 叶涵婷

(浙江中医药大学附属湖州中医院,浙江湖州313000)

慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)是消化系统常见疾病,因临床表现缺乏特异性,常在胃镜检查中被发现,作为胃癌危险因素之一,随着萎缩程度加重,其癌变风险亦增大[1],而根除幽门螺杆菌(Hp)及延缓萎缩进展则有助于降低胃癌的发生风险。胃蛋白酶原(PG)水平测定能在一定程度反映胃黏膜萎缩情况,联合Hp检测有助于胃癌早期的筛查。本研究对108例慢性萎缩性胃炎患者中医证型与胃蛋白酶原及幽门螺杆菌感染的相关性进行分析,以期利用客观指标探索中医证型的客观化表现,为中医辨治提供依据,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2019年5月至2020年5月间在我院经胃镜及胃黏膜组织活检确诊为慢性萎缩性胃炎的108例患者。中医辨证为脾胃虚弱证30例:男14例,女16例;平均年 龄(51.87±8.48)岁。肝胃气滞证22例:男9例,女13例;平均年龄(50.23±9.27)岁。脾胃湿热证20例:男12例,女8例;平均年龄(49.05±8.24)岁。肝胃郁热证16例:男7例,女9例;平均年龄(48.31±8.11)岁。胃阴不足证12例:男5例,女7例;平均年龄(57.33±8.15)岁。胃络瘀血证8例:男4例,女4例;平均年龄(62.37±6.28)岁。各中医证型组间性别比较无统计学差异(P>0.05),各组间年龄比较胃络瘀血证组最大,与脾胃虚弱证、肝胃气滞证、脾胃湿热证及肝胃郁热证组比较具有统计学差异(P<0.05),与胃阴不足证组比较无统计学差异(P>0.05)。

1.2 诊断标准 慢性萎缩性胃炎内镜及病理诊断标准参照《中国慢性胃炎共识意见(2017 年,上海)》[2]制定。中医辨证分型诊断标准参照《慢性萎缩性胃炎中西医结合诊疗共识意见(2017 年)》[3]制定。

1.3 纳入标准 (1)符合慢性萎缩性胃炎西医内镜及病理学诊断标准和中医证候诊断标准;(2)纳入本研究前1个月内确诊;(3)年龄18~75岁;(4)患者知情同意并签署知情同意书。

1.4 排除标准 (1)合并消化性溃疡者;(2)病理提示有重度不典型增生或疑有癌变者;(3)合并严重心、脑、肝、肾、造血系统及免疫系统疾病者;(4)神经及精神系统异常者;(5)妊娠及哺乳期患者。

2 研究方法

2.1 观察指标 (1)中医证型分布特点:对所有患者的中医证型分布比例进行统计分析。(2)中医证型与血清PG及Hp相关性:对各中医证型组患者进行血清PG测定及Hp检测并统计分析不同中医证型组之间的差异。具体方法:血清样本采集前1个月内停用质子泵抑制剂、叶酸、胃黏膜保护剂、铋剂及治疗慢性胃炎的相关中药及中成药,于清晨空腹采集肘静脉血5 mL,外送杭州艾迪康公司测定血清PG,并于同日空腹在本院胃镜室行14C-尿素呼气试验检测Hp。

2.2 统计学方法 本研究数据采用SPSS 23.0软件包进行分析,计量资料以()表示,采用单因素方差分析,两两比较采用Dunnett法,若不符合单因素方差分析条件,则采用Kruskal-Wallis H检验,存在统计学差异时,采用Mann-Whitney U检验进行两两配对比较,检验标准采用Bonferroni校正后数值,计数资料采用Kruskal-Wallis H检验,以P<0.05为有统计学差异。

3 研究结果

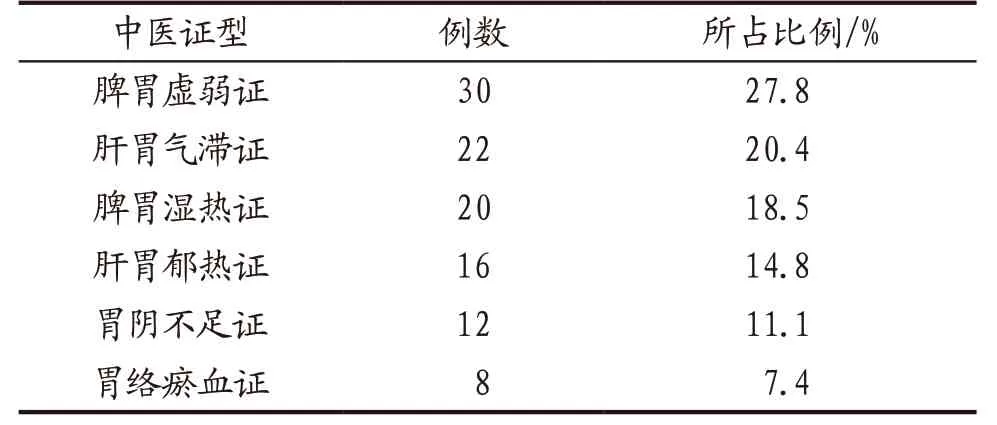

3.1 中医证型分布比较 108例慢性萎缩性胃炎患者中,不同中医证型组分布比例从高到低依次为脾胃虚弱证>肝胃气滞证>脾胃湿热证>肝胃郁热证>胃阴不足证>胃络瘀血证。详见表1。

表1 108例慢性萎缩性胃炎患者中医证型分布比例

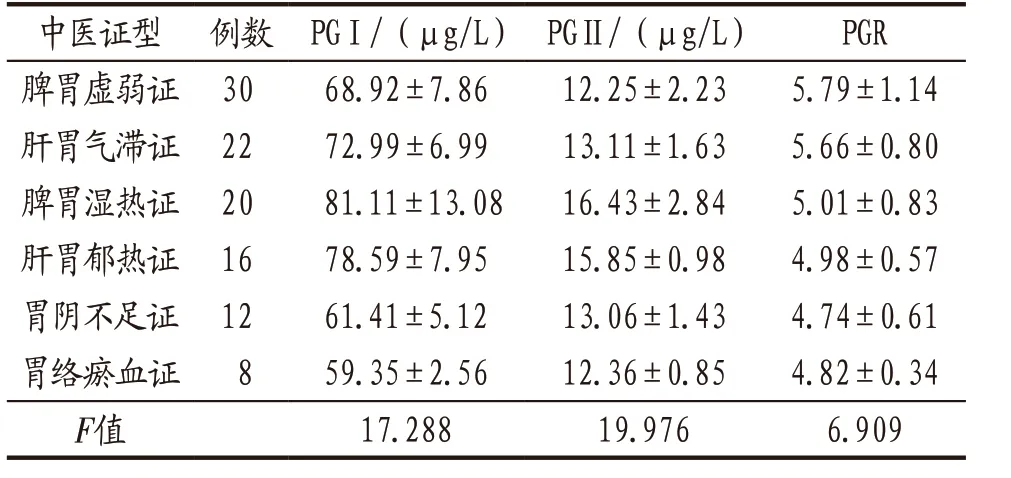

3.2 不同中医证型组患者血清PG比较 6组间血清PGⅠ水平比较,脾胃湿热证组最高,明显高于脾胃虚弱证组、胃阴不足证组及胃络瘀血证组(F=17.288,P<0.05),其中胃络瘀血证组最低。6组间血清PGⅡ水平比较,脾胃湿热证组最高,明显高于肝胃气滞证组、胃阴不足证组、胃络瘀血证组及脾胃虚弱证组(F=19.976,P<0.05),其中脾胃虚弱证组最低。6组间PGR(PGⅠ/PGⅡ比值)比较,胃阴不足证组最低,明显低于脾胃虚弱证组及肝胃气滞证组(F=6.909,P<0.05),其中脾胃虚弱证组最高。详见表2。

表2 不同中医证型组患者血清PG比较

表2 不同中医证型组患者血清PG比较

中医证型 例数 PGⅠ/(μg/L) PGⅡ/(μg/L) PGR脾胃虚弱证 30 68.92±7.86 12.25±2.23 5.79±1.14肝胃气滞证 22 72.99±6.99 13.11±1.63 5.66±0.80脾胃湿热证 20 81.11±13.08 16.43±2.84 5.01±0.83肝胃郁热证 16 78.59±7.95 15.85±0.98 4.98±0.57胃阴不足证 12 61.41±5.12 13.06±1.43 4.74±0.61胃络瘀血证 8 59.35±2.56 12.36±0.85 4.82±0.34 F值 17.288 19.976 6.909

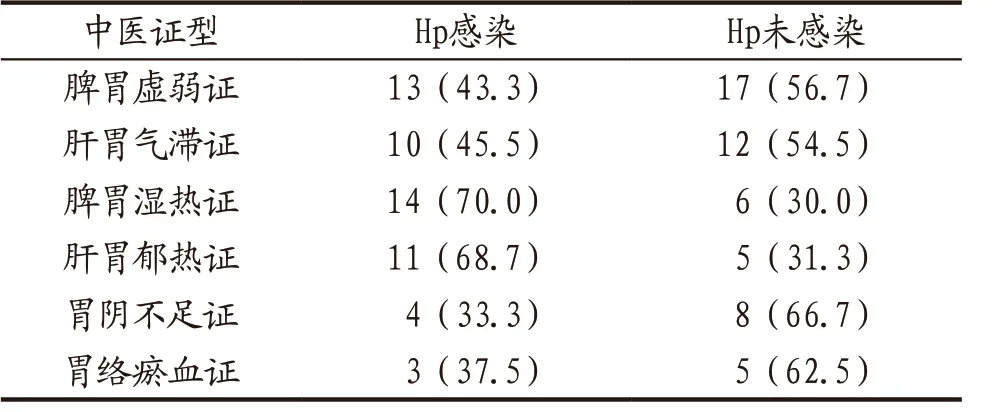

3.3 不同中医证型组患者Hp感染率比较 脾胃湿热证组患者Hp感染率最高,其次为肝胃郁热证组、肝胃气滞证组、脾胃虚弱证组、胃络瘀血证组及胃阴不足证组。经Kruskal-Wallis H检验,不同中医证型组Hp感染患者比例均无统计学差异。详见表3。

表3 各中医证型组患者Hp感染率比较 单位:例(%)

4 讨论

CAG是指胃黏膜上皮遭受反复损害从而导致黏膜固有腺体萎缩,伴或不伴肠上皮化生和(或)假幽门腺化生为主要特征的一种慢性胃部疾患,与胃癌的发病率呈正相关。现阶段我国CAG发病呈现低龄化和高发病率两大特点。调查显示,胃镜病理诊断萎缩者达25.8%,肠化者达23.6%[4]。Hp感染是CAG最重要的病因[5],而胆汁反流、生活习惯、自身免疫、胃黏膜微循环障碍、情志因素等亦参与CAG的发生发展。目前胃镜及病理是诊断CAG的金标准,但由于其有创性及患者依从性较差,尚难以全民开展,加之萎缩具有灶性分布特点,诊断水平及活检取样受操作医生影响较大,导致漏诊率较高。血清PG是胃蛋白酶的无活性前体,分成PGⅠ和PGⅡ两个亚群,测定其血清学水平有助于评估胃黏膜萎缩程度及范围,联合Hp检测更可作为一种胃癌风险分层方法,从而预测不同人群胃癌患病风险[6],进而指导其接受必要的内镜检查。

CAG属于中医学“胃脘痛”“痞满”“嘈杂”等病证范畴,常见胃脘胀闷或胀痛、嘈杂、嗳气、食欲不振等症状,病位在胃,与肝、脾密切相关,正如《杂病源流犀烛》云:“痞满,脾病也,本由脾气虚,及气郁不能运行,心下痞塞满。”目前认为CAG主要由外感六淫、情志不畅、饮食不节、药物所伤、劳逸失调、素体脾虚等损伤脾胃,引起脾胃升降失职、中焦气机不利而发病。病性为本虚标实、虚实夹杂,虚以脾气虚和胃阴虚为本,实以气滞、湿热、血瘀为标,虚实夹杂则两者兼而有之。基本病机为脾虚、气滞和血瘀[7]。本研究108例CAG患者中医各证型所占比例以脾胃虚弱证最高,其次为肝胃气滞证、脾胃湿热证、肝胃郁热证、胃阴不足证及胃络瘀血证,这亦与其基本病机相吻合。

胃蛋白酶原是胃液中胃蛋白酶无活性前体,可分为PGⅠ和PGⅡ两个亚型。PGⅠ只由胃底腺的主细胞和颈黏液腺细胞分泌,而PGⅡ还可由幽门腺和十二指肠腺等分泌。PG主要排泄到胃腔内,仅大约1%扩散到血液中[8],且比较稳定,能够反映胃黏膜的分泌功能及炎症状态。目前已有相关证据显示血清PG的变化与CAG的中医辨证分型有一定相关性[9]。现阶段CAG尚无统一有效的治疗方案,中医中药可部分改善患者胃黏膜的萎缩状态,改善PG水平。Hp感染是CAG形成和发展的重要因素,且影响血清PG含量的变化,KIKUCHI S等[10]研究发现,Hp感染患者血清PGⅠ、PGR降低与PGⅡ升高更为明显。根除Hp可有效逆转萎缩,并延缓肠化的进展[11]。研究发现,Hp与湿热关系密切,CAG不同证型中Hp感染率存在差异,且邪盛者Hp感染率明显高于正虚者[12-13]。

本研究发现,各组间年龄比较胃络瘀血证组最大,可能与本病的发生发展由气到血,久病入络有关。胃络瘀血证及胃阴不足证PGⅠ水平较低,表明更易发生胃黏膜的萎缩,脾胃湿热证及肝胃郁热证PGⅡ水平较高,表明更易发生Hp的感染、慢性或活动性炎症,胃阴不足证、胃络瘀血证、肝胃郁热证及脾胃湿热证PGR较低,表明更易发生胃黏膜的萎缩。脾胃湿热证Hp感染率最高,其次为肝胃郁热证、肝胃气滞证、脾胃虚弱证、胃络瘀血证及胃阴不足证,各证型间并无统计学差异,可能与样本量较小有关,但仍提示Hp感染与湿、热密切相关。

综上所述,血清胃蛋白酶原、Hp感染与CAG中医证型具有一定相关性,为中医证型客观化提供了依据,对于指导中医药诊治CAG及防治胃癌具有积极意义,但仍需要更大样本、多中心的临床研究加以进一步证实。