创新扩散视角下贵州新型社区疫情防控信息传播研究

2021-03-16李晓兰

李晓兰

摘 要 贵州省内有不少异地搬迁后被重新组合的居民,他们构成新型的社区组织,柏杨林社区就是其中之一。从创新扩散视角出发,以疫情防控信息为抓手,对柏杨林社区的疫情防控信息传播情况进行研究。结合S曲线及社会网络分析法寻找疫情防控信息在该社区传播的关键节点,建立柏杨林社区疫情防控信息的传播模式。总结柏杨林社区的传播经验,为其他类似社区的传播者在寻求精准、有效的信息传播模式时提供借鉴。

关键词 疫情防控;创新扩散;社区传播

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)19-0067-05

基金项目:本文为“贵州财经大学大学生创新创业训练计划资助项目”研究成果(项目编号:S202010671007)。

本文以疫情防控信息为抓手[1],以柏杨林社区为研究对象,即在柏杨林社区中传播的所有有关疫情防控的信息,但主要从社区组织传播的根源出发,找到其传播场所、媒介,并追溯疫情防控信息的流向及流量,了解其基本的传播结构。结合整个信息传播的社会系统、柏杨林社区的组织系统和疫情防控信息本身三个方面,探究影响柏杨林社区疫情防控信息扩散的要素。并结合创新扩散[2]的相关模式和理论对其关键节点进行梳理,分析其传播效果,根据以上研究便可更全面把握疫情防控信息在柏杨林社区中的传播过程,进行经验总结。

疫情防控信息在柏杨林社区中的传播研究,不仅要有过程研究,还应考察其社会系统,即系统研究,因此不得不将社会环境考虑在其中。此外,柏杨林社区是一个建立时间不长的社区组织,在研究过程中,还需考察经过本次传播,是否促进了柏杨林社区居民合意的产生,即群体意识的产生。

1.1 柏杨林社区的传播场所

由于本次研究是以柏杨林社区传播疫情防控信息的根源处出发的,所以自然以柏杨林社区组织的传播场所为主来进行相关讨论。其线下的传播场所主要是社区广场。在广场上有相应的通知公告栏、电子显示屏、喇叭等作为官方信息的主要传输媒介,并且该广场上长期聚集着大量社区居民,这些人经常在小广场上互相交换、传播信息。所以传播疫情防控信息之前,则需要找准这样的场所,并合理运用广场上的各种资源。

线上的传播场所主要是柏杨林社区的户主微信群。每户家庭的户主都会被邀请进入柏杨林社区的户主微信群,群中的组成人员主要是社区工作组组长、楼栋干部、楼长以及户主。有关社区的相关事宜、各项通知将通过微信群传达至户主,再由户主传达至其家庭成员,于是微信群便成为了一个虚拟的网络传播场所。微信群是一个可以让信息传达至每一户家庭的传播场所,在传播疫情防控信息时,尤其是实行各项禁止外出,居家防疫的各项措施之时,微信群成为了社区与居民联系的重要场所。

1.2 柏杨林社区的传播媒介

这里将根据现实和虚拟的两个传播场所,分别列举其中的传播媒介。广场所在的传播场所中的主要传播媒介:1)公告栏,用于张贴“十要十不准”守则、病毒知识、预防方法、注意事项;2)电子显示屏,用于每天播放疫情防控的相关视频;3)社区广播,用于一天三次的“十要十不准”准则播报;4)喇叭,主要是给社区保安的,用于每天巡逻时通知各项事宜;5)救灾帐篷,这里将救灾帐篷作为承载信息的传播媒介主要是因为这里的救灾帐篷不仅仅提供其本身的,临时隔离住所的作用,根据社区中居民的反应,“帐篷几乎没用过,但是放在那里也起到了营造氛围的作用。”所以一定程度上,这里的帐篷已经在向居民传达着某种信息了,只不过其所承载的多为心理暗示性的信息,不易被察觉,但这里也将其作为传达某种暗示性、不成文信息的传播媒介。

微信群本身是由网络营造的一个虚拟的传播场所,其由微信这个软件提供软件支持,这里将微信这个软件认定为本次疫情防控信息传播的媒介,该软件又由手机、电脑、平板电脑等硬件所承载,在柏杨林社区中居民们最常用的是手机。综上,本次研究也将从这些媒介的傳播方式和场所入手,从传播场所和媒介链接到社区的传播结构。

1.3 柏杨林社区的传播结构

任何一个群体都有自己的传播结构,关于柏杨林社区传播结构的研究,本文将主要从柏杨林社区疫情防控信息的传播流量和传播流向两方面来理解。“一般来说,信息的流量大,意味着覆盖面广,群体成员间互动和交流频率高,群体意识中的合意基础好。信息流向是单向还是双向的,传播者是特定的少数人还是一般成员,是否都拥有传播的机会等,对群体意识的形成也是至关重要的。双向性强意味着群体传播中民主讨论成分多,在此基础上形成的关于群体目标和群体规范的合意更统一,群体感情和群体归属意识也更稳固,即群体的凝聚力更强。”[3]

本次采用的是访谈的方式进行调研,对信息的流量没能获得具体的大数据统计。此外,本文主要考察的是疫情防控信息是否到达的宏观情况,不必对特定的传播媒介或渠道的流量进行具体的分析比较。因此这里将结合信息的流向是否足够全面来观察疫情防控信息的覆盖面,从而推断其总体流量的大小。接下来则从传播场所和传播媒介的方面入手,追溯疫情防控信息的流向及流量。其流向基本是通过网格机制体现的,具体的模式将由下文呈现。

2.1 疫情防控信息所处的社会环境

人的行为决策建立在环境认知的基础之上,所以讨论人们的决策离不开其所处的各种环境的讨论。就疫情防控信息所处的社会传播系统说,全民几乎是高度统一的配合国家管控。其中免不了新闻对客观事物的报道所产生的影响,也就是大众传播对社会制度和规范的影响。新闻上报道各种积极、正能量的抗疫方式,宣扬在家就能为国家做贡献的爱国主义情怀;还有国家在背后作为人民坚强的后盾,让更多人安心、信任的大国行事风范。

以上营造的信息环境使得大众置身于全民团结一致,积极防疫的社会认知[4]之中,这个信息环境即“拟态环境”,也称为“似而非环境”。“其并不是现实环境的镜子式的在现,而是传播媒介通过对象征性事件或信息进行选择和加工,重新加以结构化以后向人们提示的环境。”“拟态环境”一定程度上制约人的认识和行为来对客观的现实环境产生影响,从现实情况看,即其会对人们是否接受疫情防控信息的认知和行为产生影响。显而易见的是,这个影响是积极的,大众普遍接受了这个认知,并且也实施了自身的决策行为。这个大的社会环境系统自然也对柏杨林社区的疫情防控信息传播系统产生较为积极的影响。

2.2 疫情防控信息所处的社区传播结构

“群体是将个人与社会相联结的桥梁和中间纽带,是社会的中观系统,是社会的组成部分,或者说是‘局部社会’。”柏杨林社区是一个在全面建成小康社会进程中形成的新型社会群体[5],其就是将这部分居民与社会相联结,作为二者之间的桥梁和中间纽带。柏杨林社区既然被称为某个社会群体,自然也有“局部社会”的性质,可通过社区的社会网络结构洞悉一二。

柏杨林社区的社会网络还处于初始的建立阶段,人们之间的联系也还不够密切,但其却已建立十分精密的网格管理机制,可以快速把握柏杨林社区基本的社会网络情况。关于社会网络结构对创新扩散进程的影响,学术界有两种观点。一种是“弱连带优势论”,其认为采纳行为的传播遵循“接触即传染”,随机网络由于能够连接没有共同朋友的个体、减少扩散冗余,从而更有利于行为传播。另一种是“社会强化论”,其认为行为传播是一个复杂的感染过程,聚集网络的冗余[6]。疫情防控信息在柏杨林社区网格中的传播几乎是遵循“接触即传染”,通过社区的网格传播连接那部分没有共同好友的个体,从而减少信息冗余。层层分明的传播结构同样为疫情防控信息的传播带来了较为积极的影响。

2.3 疫情防控信息本身与人的关系

根据马斯洛需求层次理论,新冠病毒已经影响到了居民们基本的生命安全,属于基本的安全需求,所以疫情防控信息是关系到社区中每一个个体的信息。人们需要稳定、安全、受到保护,如果基本的安全需求得不到满足,则会使人们变得焦虑、恐惧。也正是源于这种对生命受到威胁的焦虑和恐惧,让社区居民更加重视该疫情防控信息,所以,疫情防控信息本身在传播过程中具备了内在优势。

社区也正是借助新型冠状病毒具有危害性高、扩散能力强的内在优势,明确其与个人生命安全挂钩的重点,让疫情防控信息在传播的过程中更受重视,更利于疫情防控信息扩散[7]。

3.1 疫情防控信息传播的关键时间节点及分析

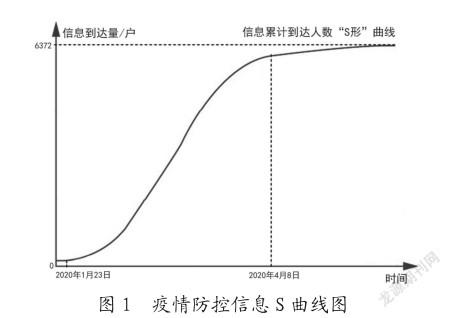

柏杨林社区疫情防控信息的传播过程是一项由群体扩散的创新,就现实情况看来,该项创新相对不具备竞争环境,算是一项在单一扩散情境下进行扩散的创新,单一扩散规模则随时间呈S曲线变化[8]。(如图1所示)通过S曲线的走势,可以从宏观层面大致观察出信息传播流量的基本变化。

武 漢封城前,部分居民通过其他渠道获得了疫情防控的相关信息,成为最开始的第一层次的先驱者。武汉封城后,社区中的疫情防控信息得到广泛传播,社区通过扮演第三方的角色,给予柏杨林社区中的人们更多刺激,于是让更多的人成为第一层次的采纳者,并借助他们的关系进行扩散。在武汉封城的节点开始,有关疫情的信息在社区中全方位传播,直到武汉解封,社区中的相关信息不再增加。社区中有关疫情防控的信息也开始到达饱和,疫情防控信息的知晓人数也随时间的变化,缓慢增长乃至趋于平缓。

经过访谈得知,社区的居民对疫情防控信息的接受程度普遍达成共识,且较为信任社区,相信社区能处理好并且也愿意配合社区的管控措施,这部分居民一定程度上达成了“合意”。但也有部分不愿采纳该项创新的居民,他们依旧在广场聚集,在他们之中盛行以下三种说法:1)我又没做伤天害理的事,百毒不侵;2)我活这么长时间了,什么没见过,还不是好好活着,闹非典都不怕,这有什么好怕的;3)我们这里穷乡僻壤的,打仗到不了这里,病毒也到不了这里,安全得很。这三种说法与大部分成员的认知是存在偏差的。危及生命的关头,社区采用的也是较为强制性的措施让其“采纳”,即让保安强制要求这部分人回家。

3.2 疫情防控信息的关键空间节点及分析

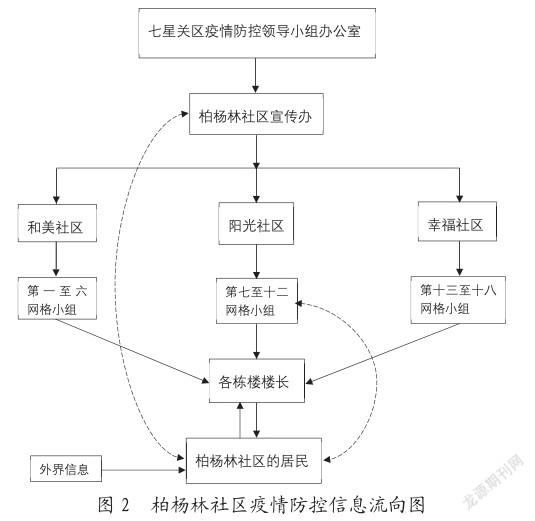

通过梳理柏杨林社区中的网络关系,可以弄清柏杨林社区的信息流向[9]。如图2所示,根据图中信息传播的流向模式图,可以看出疫情防控信息是由七星关区疫情防控领导小组办公室下发至柏杨林社区宣传办,然后由柏杨林社区宣传办开始向它相邻的和美社区、阳光社区、幸福社区3节点发展。接着又由这三个社区分别向它相邻的6网格小组发展,总共18个节点。接着由这18个网格小组中的小组长再向各栋楼的楼长发展,最终楼长又向它相邻的6 732个户主发展,总共6 732个节点。接着这6 732个节点还会不定向的随机重连其他节点,即人际传播的过程[10]。

就其群体传播的模式而言,其信息的流动是逐层传播的,居民可以通过微信群反馈部分信息。但是其反馈的内容一定程度上还是受限制的,且大部分居民很信任社区发布的信息,所以说本次疫情防控信息传播的过程中居民们的反馈不明显,社区的传播总体来说是单向的传播过程。

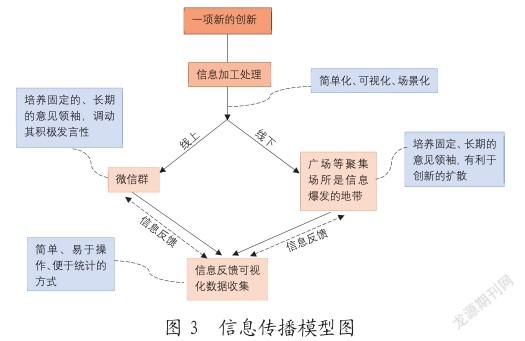

柏杨林社区疫情防控信息的传播过程中,部分信息是严格按照社区的社会网络关系中的网格流程进行传播的,社区采用更加多维度,多切入点的渠道扩增方式,将信息进行处理,在传播信息的过程中尽量将信息通俗化,可视化,且运用广播等声音传播的方式,营造氛围和场景,使疫情防控的相关信息能更加快速的到达居民节点。再结合个别人员特殊对待的方式,使得该项疫情防控信息能够快速且成功扩散[11-12],如图3所示。

社区采用线上和线下的信息传播双循环模式,线上选择微信群,在其中培养固定、长期的意见领袖。线下选择广场,广场是信息爆发的地带,在该地培养固定、长期的意见领袖,更加有利于创新的扩散。但是柏杨林社区传播机制中的反馈机制是较为不健全的,社区还应该在线上线下同时设立信息反馈的平台,收集可视化的反馈数据。该信息反馈平台的反馈操作同样要做到越简单越好,既要便于回迁户人群操作,又要便于收集、统计更加真实的反馈信息,反馈信息的收集也便于进一步帮助居民拓宽信息渠道,打破信息壁垒[13]。

5.1 巧借疫情防控信息传播的环境系统

柏杨林 社区在扩散、传播疫情防控信息时便精准抓住了该项创新的内在效应,让居民在内心根植这些信息是有关自身基本安全需求的理念,深知疫情的严重性。但除信息本身的特性以外,该创新得以成功扩散也得益于其所处的社区环境和社会环境。巧妙借助柏杨林社区自身精细的网格管理优势,传播一系列与疫情防控相关的信息。并且推崇在家不外出聚集,减少为国家制造麻烦的防控理念,与我国基本的社会价值体系和信仰体系相统一,即与整体的社会环境相统一。

柏杨林社区瞄准疫情防控信息是有关人们基本生命安全需求的内在因效,使得该项创新在扩散之前就具备了天然优势,以及该信息所处的环境系统,让更多的人基本无法拒绝该项创新的传播,从而影响他们的决策,促使他们能够成为该项创新的采纳者之一。

5.2 营造可视化、全覆盖的传播场景

一般而言,一项创新的可见性与它的采用率成正比,创新的可见性越高,那么其采用率也会相应越高。柏杨林社区通过可视化的公告栏、通知、贴士、救灾帐篷、消毒措施,以及整个社区整体、全面覆盖的广播、喇叭循环播放的形式,切入居民每天的生活之中,为居民营造积极、良好的抗疫氛围,让居民们时刻关注社区发布的有关疫情防控的信息。

采用从这种营造可视化、全覆盖的传播场景的角度切入,悄无声息地融入居民的日常生活,潜移默化地引起居民们的注意,改变他们的想法。从而使得社区发布的该项创新得到更好的扩散,让更多居民成为该项创新的采纳者之一。

5.3 巧用第三方角色定位达成完整的管控闭环

在创新扩散的过程中,难免会遇到阻塞因素,便需要从中调试,且需站在第三方的角度进行调试,寻找该项创新与采纳者之间的平衡,任何一方都不能绝对性的压制另外两方而主导个体的采纳决策。社区既要作为该项创新的发布者、扩散者,还要扮演第三方的角色,在该项创新扩散的过程中进行调节,寻找该项创新与采纳者之間的平衡,其调试方法有:1)给居家居民免费输送物资。物资经过消毒处理后,用货车运送到居民楼下,每户派出一名家庭成员前来获取,从而保证居民们基本的饮食、生活需求。2)特殊人员管控。部分不愿在家且外出聚集的人员,让安保人员前往人员聚集地对该部分不配合管控的人员进行批评教育,并要求他们回家。社区站在第三方的角度所做以上措施,达成了社区完整的管控闭环[14],从而促使更多居民成为该项创新的采纳者之一。

从访谈研究的结果来看,在本次疫情防控信息的传播过程中,柏杨林社区的大部分成员对社区的信任度是较高的,对于社区的管控也很配合,默默服从了社区的群体规范。一定程度上该群体是产生了“合意”的,即在本次群体传播的过程一定程度上促进了该社区群体意识的产生。群体意识的产生一定程度上也会作用于群体规范,这也会为下一次的群体传播提供经验,同时也可为类似社区提供借鉴。

参考文献

[1]彭兰.我们需要建构什么样的公共信息传播:对疫情期间新媒体传播的反思[J].新闻界,2020(5):36-43.

[2]埃弗雷特·M.罗杰斯.创新的扩散[M].辛欣,译.北京:中央编译出版社,2002.

[3]郭庆光.传播学教程[M].2版.北京:中国人民大学出版社,2011.

[4]C·赖特·米尔斯.社会学的想象力[M].3版.陈强,张永强,译.北京:生活·读书·新知三联书店出版社,2012.

[5]叶东疆.旧城改造中引发的社会公平问题[J].城乡建设,2003(4):65-66.

[6]蔡霞,宋哲,耿修林.社会网络结构和采纳者创新性对创新扩散的影响:以小世界网络为例[J].软科学,2019,33(12):60-65.

[7]张文,丁佳叶.创新扩散视角下消费者对5G移动通信使用意愿的影响因素研究[J].中外企业家,2020(3):221-222.

[8]段哲哲,周义程.创新扩散时间形态的S型曲线研究:要义、由来、成因与未来研究方向[J].科技进步与对策,2018,35(8):155-160.

[9]陈培婵.空间生产视角下望京社区传播研究[D].北京:中国传媒大学,2017.

[10]蔡霞,宋哲,耿修林.稠密人际网络中的竞争创新扩散机制研究:以双寡头同时竞争扩散市场为例[J].科学学与科学技术管理,2019,40(11):125-137.

[11]雷叙川,王娜.地方政府间的政策创新扩散:以城市生活垃圾分类制度为例[J].地方治理研究,2019(4):2-19,77.

[12]朱丽,葛爽,张庆红.复杂网络结构下科技政策的创新驱动:基于网络权力和创新扩散视角[J].中国科技论坛,2019(1):29-36.

[13]杨正喜.波浪式层级吸纳扩散模式:一个政策扩散模式解释框架:以安吉美丽中国政策扩散为例[J].中国行政管理,2019(11):97-103.

[14]杨慧荣.创新扩散理论与互联网环保公益推广:以“蚂蚁森林”为例[J].传播力研究,2019,3(21):199-200,203.

3646501908226