新媒体环境下乡村公共空间的变迁

2021-03-16王子丰王巍李嘉琛刘敏侯欣园乔俊

王子丰 王巍 李嘉琛 刘敏 侯欣园 乔俊

摘 要 以媒介情境论为研究框架,对湖南省湘潭市南水村进行访谈和参与式观察,研究新媒体环境下乡村公共空间的变迁,研究发现:传统的乡土社会公共空间正在由实体空间转向虚拟空间,构成公共空间的社会关系和人际交往也发生改变,即使乡村公共空间由实体空间转向网络空间,社会传统仍发挥重要作用。

关键词 新媒体;乡村;公共空间

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)19-0059-05

基金项目:本文为湘潭大学文学与新闻学院研究生社会实践调研项目“新媒体时代下乡村公共空间的变迁及基层政策传播有效性研究”阶段性成果。

在新媒体冲击下,传统乡土社会公共空间发生变化,准确把握这种新型交往空间,不仅是理解乡村中组织、群体传播的必然要求,同时也是整合乡村传播资源,建构与之相匹配的乡村传播秩序,促进政治传播有效性的必要条件。

现有对乡村公共空间的理论研究聚焦的大多是电视、广播为代表的电子媒介进入乡村后对原有的交往模式的影响,缺乏新媒体视角的研究。本文基于媒介情境理论,分析新媒体参与建构的乡村公共空间特点,进而实现研究视角从电子媒介时代向智能媒体时代的转向。

新媒体对乡村公共空间的影响不仅体现在交往关系的改变,更体现在内部关系的变化。新媒体对传统乡土社会的影响不能仅从一种新的媒介形式作用到传播上来分析,应当从媒介本身、媒介带来的新传播情境以及传统乡土秩序这三者的互动中,以一种内在的视角来看待。由于新媒体的发展从不同时间和空间两个维度对社会交往情景重构,要同时兼顾新旧两种交往模式的变化,又要有情境的力量将交往主体纳入到统一环境中,媒介情境论可以从新传播媒介对旧边界的解构和新情境的生成入手,分析新传播媒介对人们交往活动的影响。

1.1 媒介情境与乡村社会交往

媒介情境论来自于媒介环境学派的梅罗维茨,这一理论继承麦克卢汉和英尼斯的媒介观,与戈夫曼提出的情境理论结合。媒介情境论融合了媒介理论与情境理论的精华,以媒介时空观为特征,提出电子媒介作为信息系统,创造了新的环境,进而影响人们行为[1]。

在梅罗维茨的观点中,人们的社会行为的变化通常与不同的社会信息系统的数量、台上行为与后台行为保持分离的程度、社会位置与地理位置的传统关联这三个维度相关[2]。互联网的出现为社会信息系统注入了丰富的信息,媒介在传播内容的同时,也在深刻影响着人们的传播行为。新媒介通过打破旧壁垒,形成新界线,重新为人们的交往行为划定新边界。这一过程中,不仅人际传播的情景发生变化,人们的后台行为、前台行为也在被重新定义,人们在不同传播情境的变化与冲突中对关系的认知也日渐模糊。同时,电子媒介极快的传播速度正在消解人类的时间意识和空间意识,无论是社会空间还是物理位置,电子媒介时代的极限的传播速度正改变着人们对这两种空间的观念[3]。旧的社会关系正在被瓦解,新的社会交往关系正在形成。

当新的传播媒介作用到中国传统乡土社会交往中,原本的交往秩序已经悄然改变:礼俗社会的秩序还是像一根纤细但却坚韧的绳子,连接着属于这片土地的每一个人,但是地理上的距离却越来越远,旧乡土社会的人正在用媒介创造着新交往情境,乡村的信息流动发生变化,差序格局的波纹仍然存在,但是水的波纹却出现了空间偏移——人们不再是静止水面上的一点,而是处于立体空间中,向四周散发着影响。原本难以交汇的中心在此刻相对,互动的波纹无限向外延展,形成新的沟通情境,也在重塑乡村交往模式。

中国传统的乡村在费孝通的笔下遵循着长老统治下的差序格局,按照地缘、业缘、血缘等因素,如此这般持续很多年。随着网络空间、社交媒体的介入,信息的交流不再依赖物理空间、血缘的接近,而是更倾向于与个体具有更多信息共同点的“子群体”成员进行交流[4]。因此,从新媒体创造的新传播情境的视角,结合中国传统乡村的社会秩序,研究中国乡村公共交往的关键场域——乡村公共空间是十分有必要的。

1.2 乡村公共空间的功能研究

理解乡村交往活动的变迁,不能简单关注个体间的交往活动,要将目光投向交往活动背后的关系上,单一对活动考察使研究不具有普遍性,不仅忽略礼俗社会产生的交往关系,同时也忽略新媒体在形成新关系上的优势。因此,乡村公共空间成为研究交往变化的合适对象,但对乡村公共空间的理解不能仅从实体空间出发,因其不仅是一种产生交往活动,还是进行乡村公共生活的重要场域,学界研究所聚焦内容主要集中在以下两个方面。

1.2.1 乡村秩序形成的场域

乡村公共空间是乡村秩序形成的重要场所,从公共空间本身来说,曹海林[5]把村落公共空间界定为乡村社会内部业已存在着的一些具有某种公共性且以特定空间相对固定下来的社会关联形式和人际交往结构方式。公共空间产生基础是固定的社会传统,由人们的交往实践建构。同时,乡村公共空间也是乡村固有社会传统发挥作用的场所,传统的乡土社会是“礼治”社会,礼是社会公认合式的行为规范[6]。陈新民、王旭升[7]提出公共空间恰恰是村庄内部习惯法发生作用和村庄精英施加影响的重要场域。

从媒介对乡村公共空间的影响来说,无论是旧时村里的大喇叭,邮件,还是现在的微信,是乡间小路还是村村通公路,有形、无形的媒介都对乡土社会的交往产生深远影响。沙垚、张思宇[8]认为媒介本身就具有一种整合作用,在介入乡村生活之后,媒介作为平台,可以连接个体与个体,又能通过自上而下的政策宣传,能够将分散在各地的村民与国家联系起来。

1.2.2 乡村交往活动的场域

乡村公共空间是交往活动的发生场域,这里的交往活动不仅包含有具体传播活动,同时还有人际交往关系。新媒体环境下,传统交往方式发生变化,刘展[9]认为更多的年轻人获得新的话语高度,有别于传统社会关系的交往方式。这也契合高崇[10]提出的观点:在新媒体技术的普及下,乡村公共空间呈现出一种前喻文化向后喻文化的转向,在交往中出现了“文化反哺”現象。在新旧媒体碰撞的环境下,传统公共空间内人际交往模式也发生变化,刘庆华、吕艳丹[11]认为“站堆儿”是村民的“信息集散地”“议事厅”“舆论场”,而在新媒体环境下,原本的舆论领袖的地位受到了挑战,新的交往方式正在兴起。同时,乡村公共空间也是个人实现社会化的重要场所,社会化是由自然人到社会人的转变过程。每个人必须经过社会化才能使外在于自己的社会行为规范、准则内化为自己的行为标准,这是社会交往的基础[4]。在中国传统乡土社会中,对于礼治的遵守来源于对传统规则的服膺,长期的教育已把外在的规则化成了内在的习惯[6]。而这一教育过程就发生乡村公共空间交往活动的耳濡目染中。

因此,乡村公共空间,不仅是一种现实传播场所,也是一种虚拟化传播场景。对于公共空间建构方式的理解,既不能是钢筋混凝土式的房屋结构,也不能简单看作是互联网虚拟交流的发生场景。而应当透过传播现象看到作为乡村公共空间存在的根本因素:无论是现实还是虚拟,这样的公共空间建构是由存在于乡村中的社会关系做场景的“房梁”,而实际的人际交往则构成了这一场景的“一砖一瓦”,这两者共同组成了乡村传播的公共空间。

通过文献梳理发现学界现有对媒介情境所形成的新交往环境缺乏从社会传统思考的视角,尤其是在中国乡村传播环境中,传统的社会秩序发挥重要影响作用。单纯考察媒介对交往情境的影响,则过于高估媒介的影响力,只考虑社会传统,又脱离实际,忽视传播媒介本身具有的意义以及人们实际使用中所创造的意义。因此,应当以一种内生视角,立足于乡土社会本身来看媒介情境对乡村生活带来的改变。

本文采用民族志的研究方法,主要以参与式观察和对村民的深度访谈为主。文本选取的田野点是湖南省湘潭市的一个村庄——南水村。南水村传统积淀的文化习俗稳定延续至20世纪中晚期,村子里的公共活动种类丰富、式样繁多,诸如婚丧嫁娶、赶集、宗族祭祀、搭台唱戏、船帮集会、端午集会等。20世纪中后期以后,社会整体环境的变化日新月异,新型媒介层出不穷。相较于城镇而言,村落虽然仍遵循传统乡土秩序,但新媒介的冲击使得大部分传统活动已消散于人们的记忆之中,旧有的血缘、地缘、业缘所构成的差序格局被打破,新型社会关系和人际交往模式出现,这正是现阶段中国乡村的普遍状况。

之所以选择南水村,首先,是因为该村新媒体普及率较高,并且已深入到村民的日常生活习惯中,给观察和访谈提供扎实的资料。其次,20世纪八九十年代至今,南下务工潮中青年人的大量外出改变了南水村人口统计学属性,村内公共空间的参与者比例发生极大变化,比如老龄人比例迅速上升,这种影响延续至今,并维持一种较稳定状态,这种状态折射出当下中国乡村的一般情况,具有代表性。最后,所要调查的田野点是调查人员的家乡,在进行田野调查时,由于时间有限,如果在一个全然不熟悉的地方,短时间内完成细致的研究是不可能的。而小组成员的背景和经历就形成了一种有利条件,无论是在语言沟通上,还是人际关系和接纳度上,以及对村子的熟悉程度上,这样的便利性与情感接近性可以使我们更深地步入到人们生活中去。

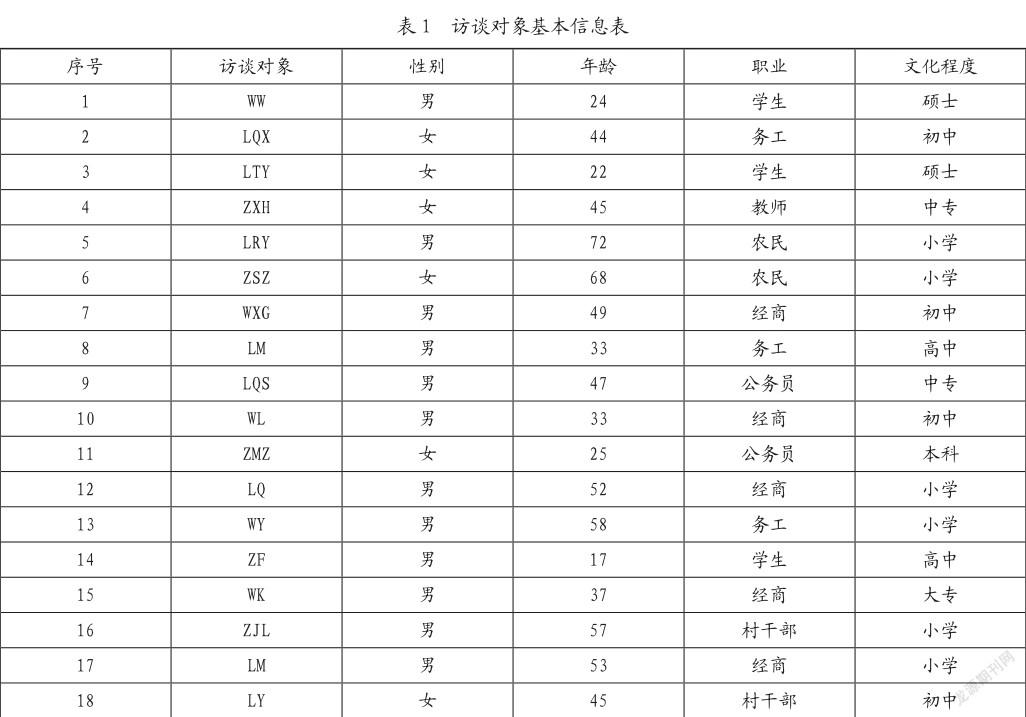

具体调研时间集中在2020年9月—12月,通过目的性抽样的方法,对该村的村民进行半结构式访谈,每次访谈时间30分钟以上。同时通过在该村的一段时间居住来观察村民们公共交往实践。依据信息饱和原则,尽量兼顾被采访人的身份职业、生活背景、文化学历差异,同时还要对属于本村子的外出人员进行互联网访谈。最终共访谈人数18人,其中男性12人,女性6人,具体情况如表1所示。通过访谈与参与式观察发现,村民的日常交往活动已经深刻打上新媒体印记,但对乡村公共空间的影响不是决定性的,新媒体在乡村公共空间建构中,更像是攀附着门柱和房梁而生的植物,而这种交往的内生框架,早已印刻在数千年来形成的乡土秩序中。

本文基于媒介情境论来分析构成乡村公共空间要素的变化,即从新媒体对构成公共空间主体结构的关系网络和公共空间内实际关系交往两个方面变化进行分析。媒介情境论的关键在于分析新媒体对旧传播情境的消解,以及所形成的新传播情境。因此,本文从新媒体如何影响乡村公共空间的新旧边界出发进行研究。同时,有学者发现在社交媒体上的集合行为,在不同国家所产生的结果不同,反映出社会传统的重要性[12]。乡土中国延续千年,内生社会传统必然深刻烙印在人们生活中,面对新媒体的冲击,究竟是社会传统被重构,还是新媒体依附传统而生?本文还将从乡土秩序的视角出发分析公共空间的建构。

3.1 旧边界的消融:传统人际交往的消失

传统乡土社会中,村民们进行公共事务讨论所需条件是能够将村民们聚集起来的事件与空间,例如农忙时候一起劳作,农闲时候一起闲谈、打牌,或者晚饭后大家一起乘凉,这些都为讨论村庄的公共事务提供条件。

但是近年来随着人口外流,这种传统的公共空间变得难以为继,新媒体的普及也使人际交往出现新形式。通过对南水村村民的访谈发现,近年来随着经济发展,该村人员流出量很大,留在家中的都是老人和孩子,新媒体可以帮助这些远离家乡的亲人之间建立起联系,但是也会在另一层面上形成隔阂。原本忙碌过后大家坐在一起聊天吃饭的场景难以看到,人们往往都会选择回到家中对着手机度过空闲时间,短视频的飞速发展也填补了留守在村中老人的精神生活,只需要上划即可观看的简单操作将原本属于公共交往的时间侵占。

同时在对南水村外出的人群访谈中发现,村子里外出务工人员往往是结伴而行,这种结伴最开始是基于关系的亲疏远近,有血缘关系,或是邻居带着去同一城市工作,以求在生活上互相照应。常年在外生活,也使村子里形成不同群体,由于交集的减少,不同群体之间可能逢年过节才能见上一面,原本可能关系还算亲近的人群,可能随着时间的推移联系减少。新媒体的出现在一定程度上可以帮助不同群体之间进行联系,但村民认为这种联系实际上并没有带来太多改变,有的甚至会加剧这种隔阂。即使加上微信,少有的交往又显得那么不真实。这种虚拟的交往不能代替现实沟通,但现实沟通情境却缺乏产生的条件。

3.2 新情境的出現:立体化的差序格局

传统中国乡土社会中的人际交往格局就像是一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹,每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,被圈子的波纹所推及的就发生联系[6]。在传统社会中,这种差序格局存在就像是平静的水面一般,每一个个体的中心都存在于水面之上,由个体将社会影响的波纹推出去。个体与个体之间是依靠二维平面上距离的远近来衡量波纹影响的交集,即传统乡土社会的血缘、业缘、地缘,在这个基础上,以个人为中心的点,至多存在一种重叠交集,但是与自己全无交集的点,是很难建立起联系的。

通过对南水村的访谈与参与观察发现,南水村的村民在人际交往中,除去原本基于传统乡土社会依靠血缘、业缘以及地缘维持的人际交往关系,依托新媒体产生的新型关系网络已经铺开,尤其是在南水村成员大量外出的背景下,依靠旧传播关系所能进行传播的活动在现实村子中已经寥寥无几。而且留守村子的居民生活中,手机、网络电视也成为他们度过休闲时间的重要方式,通过共同刷短视频,观看节目聚合在一起。通过观察发现,原本农闲时,打麻将、打牌是村民度过休闲时光的重要方式,但随着新媒体技术普及,越来越多的人选择在网络上进行这些活动,因为留守的老人大多需要照顾家中的孩子,互联网的碎片化传播很好契合了他们的时间需求。传统公共空间形成的条件正在逐渐消失,虚拟的公共空间悄然而生。

新媒体的出现为这种存在于水面上的差序格局带来新变化,新媒体通过极大的缩短时间属性来侵占传统意义上的空间,原本存在于二维平面的个体在新媒体环境中建立的新的立体化连接,新媒体的关系属性在最开始可能是基于血缘、业缘、地缘等传统铺展开来,但是当用户真正掌握这种传播技术后,又会衍生出基于兴趣爱好、社会实践等新关系连接,这种连接中的个体不再是水面上的点,而是突破二维平面的立体相交,原本处于传统乡土社会连接之外的节点也开始产生交集,新的交往关系开始出现。

3.3 旧传统与新秩序

虽然新媒体消解了传统意义上乡村公共空间存在边界,并形成新传播情境,但是分析一种新媒介技术对人们生活的改变不能仅从媒介本身考量,通过上文的分析,原本现实的公共空间很难再实现,但是在转向网络虚拟公共空间中,人们所遵循的社会传统也发挥重要作用。

新媒体的出现使得原本属于“前台”“后台”的内容发生改变,尤其是在传统中国乡土社會中,长老统治的权威维持所需要的条件是场景和知识,通过在同一场景中经验知识的积累来树立威信,但是新媒体出现使得现实传播场景被重构,越来越多虚拟传播场景的出现使得传统经验和知识难以应对。同时新媒体的出现使得原本属于“后台”的行为越来越多的出现在网络上,原本形成权威的条件正在消失。知识的获取渠道也更加多样,随着礼俗社会向法理社会转变,原本知识权威场景被重构。由经验积累的知识不再是形成乡村意见领袖的必要条件,村子里的年轻人可以凭借所学知识在某些问题上成为意见领袖。

通过对村子的参与式观察发现,意见领袖的变更并不意味着决策者的改变,中国传统乡村秩序仍然发挥作用,在村子中,意见领袖可以就某些方面问题提出建议,但是当决定真正做出时,仍要遵循村中德高望重者的意见。

乡村公共空间也伴随着新媒体的普及出现虚拟空间转向,对于村子中公共事务的商议也由现实空间转向网络空间。访谈发现,虽然外出村民空间距离很远,但是他们仍然关心村子的事物,具有很强的归属感。村子里传统的节日和习俗也是他们十分看重的,虽然这些交流沟通已经迁移到互联网上,但是乡土秩序仍旧像根线一样,牵动着这些远在他乡的游子。

通过对南水村的访谈与观察发现,虽然新媒体对村民的交往模式和人际关系产生巨大影响,但是这些影响产生的基础也是基于社会传统的框架之中。乡村公共空间也伴随着新传播情境的出现发生变化。

首先,乡村公共空间由传统的实体空间转向互联网的虚拟空间。由于人口流动,传统交往模式不具备产生条件,新媒体的普及帮助人们建立起新交往模式,新媒体不仅成为维系人际交往的手段,同时也是商谈乡村公共事务的重要方式,村民们通过微信群、腾讯会议等方式来对乡村公共事务进行商讨已成常事。

其次,乡村公共空间的交往关系由平面转向立体,人际交往的可能性增加,人们的公共讨论变成“因事聚集”。访谈发现,新媒体的出现使得原本村子里没有交集的人也可以产生联系,拓宽了交往的可能性。但是这种交往仍是一种人际关系的弱连接,由于缺乏现实交往条件,无法为这层关系赋上一种强连接。传统乡村公共空间的讨论遵循的是时间逻辑,即在村民约定俗成的时间段内,选择特定的空间进行交流,但是这种实践逻辑在转移到互联网后就变为“因事聚集”,只有通过需要商讨的事情才能将人们在网络上聚集起来。

最后,乡村公共空间建立的基础是社会传统形成的基本框架,通过参与式观察发现,在对乡村公共事务的讨论中,无论是在传统实体空间的讨论,还是线上虚拟空间的讨论,社会传统都起着重要作用,长期以来形成的秩序深刻影响人们的交流与沟通,即使这种沟通被转移到互联网上,也仍然遵循这种传统逻辑。

通过对新媒体环境下乡村公共空间的变迁研究,可以提高基层政治传播效率。从微观来讲,乡村公共空间的研究聚焦在每一个体所形成的传播关系和交往模式上,就像对乡村“毛细血管”的研究一样,从“小”入手来保证乡村“大”系统的运行;从宏观来讲,乡村公共空间本身就是乡村信息传播系统的关键节点,通过对这一节点的研究,可以有效掌握乡村公共传播事件信息的“流向”和“流速”,保障政策在基层有效落实。

参考文献

[1]何梦祎.媒介情境论:梅罗维茨传播思想再研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2015,37(10):14-18.

[2]郭峥.B站影响下青年学生行为倾向及调适策略:基于媒介情境论的视域[J].思想理论教育,2021(3):94-99.

[3]梅琼林,袁光锋.“用时间消灭空间”:电子媒介时代的速度文化[J].现代传播(中国传媒大学学报),2007(3):17-21.

[4]何志武,吴瑶.媒介情境论视角下新媒体对家庭互动的影响[J].编辑之友,2015(9):9-14.

[5]曹海林.村落公共空间:透视乡村社会秩序生成与重构的一个分析视角[J].天府新论,2005(4):88-92.

[6] 费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,2018.

[7]陈新民,王旭升.电视的普及与村落“饭市”的衰落:对古坡大坪村的田野调查[J].国际新闻界,2009(4):63-67,72.

[8]沙垚,张思宇.公共性视角下的媒介与乡村文化生活[J].新闻与写作,2019(9):21-25.

[9]刘展.媒介场景中的农村社会交往:对姜东村的田野调查[J].当代传播,2017(4):42-44.

[10]高崇.新媒体语境下转型社区农村青年的代际交往[J].中国青年政治学院学报,2012,31(2):24-28.

[11]刘庆华,吕艳丹.疫情期间乡村媒介动员的双重结构:中部A村的田野考察[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(7):73-77.

[12]王贵斌,斯蒂芬·麦克道威尔.媒介情境、社会传统与社交媒体集合行为[J].现代传播(中国传媒大学学报),2013,35(12):100-106.

1665501186264