公众参与下城市“神话”的建构

2021-03-16汉雨棣刘子义裴鑫

汉雨棣 刘子义 裴鑫

摘 要 当下,UGC短视频已成为社交平台上人们参与社会交往、构建城市形象的新阵地,并由此催生出许多新兴产业,带动一部分网红城市的发展。以长沙为例,以视频内容与表现形式为两个分析单位,采用量化与质化相结合的研究方法,对小红书App中100条有关“长沙”的视频文本进行分析,试探索UGC背景下“网红城市”长沙在该App上的形象建构特点以及其中呈现的参与式文化面貌。研究发现,现代社交媒体打破传统媒体构建的权利壁垒,将精英文化进行祛魅,走进公众生活。城市传播的逻辑发生转变,文化传播权出现下沉。在城市形象的再建构中,“神话”建构成为了民间主体话语参与的一种新方式,由UGC短视频捧出来的“网红城市”,是一种新城市“神话”,为大众树立起新的信仰。凝聚于“长沙”的UGC短视频中的自我表达是碎片化的,但它们在合力建构着长沙的虚拟城市形象。自我表达时使用的认同话语不断累积,形成“集体智慧”,强化了对受众的说服力。

关键词 网红城市;参与式文化;媒介镜像

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)19-0010-10

1 研究背景

当前,社交平台早已成为人们日常搜集、处理信息的重要渠道,用户行为模式亦与时俱进。其中,短视频成为人们社会交往与内容生产的新兴阵地。社交平台上关于城市的描述对建立城市形象、输出文化品牌产生影响,而在多个社交媒体的营销下,一些城市获取了线上话题流量与线下游客数量双激增,以“网红城市”样态实质性地拉动了线下经济,甚至催生了许多新兴消费行业,备受瞩目。

2018年9月11日,《短视频与城市形象研究白皮书》发布并给出了一套城市形象视频拍摄的方法论——BEST法则,即BGM(城市音乐)、Eating(本地饮食)、Scenery(景观景色)、Technology(科技感的设施)[1],这四类深入城市生活毛细血管的符号组成了立体的城市形象,让城市符号更有辨识度。在UGC平台上,用户释放简单的视频,不同视频中的要素组成该城市的网络形象,影响网民对城市的印象。

《2020短视频与城市繁荣关系白皮书》显示,长沙作为线下繁荣指数A类城市,在线上热度排第12位,紧追北上广等一线城市。另外,长沙作为新一线城市位列“中国潮经济 2020 网红城市百强榜单”第八[2]。长沙也成为抖音、小红书、微博上必“打卡”的网红城市,在这些平台上十分火爆的景点抑或是餐饮品牌都已经成为长沙的城市名片。那么,在短视频中是哪些要素组成了长沙的城市形象?长沙的城市形象如何通过UGC的方式建立起来?为回答这些问题,本文以“长沙”为关键词,选取小红书上热度排序靠前的视频,运用质化研究和量化分析相结合的方法,分析小红书中记录长沙城市景观的 UGC视频以及它们如何建立起媒介时代的城市形象。

2 文献综述

城市,普遍被认为是与“乡村”相对的地理聚落。然而,随着城乡一体化的迅速推进,物质、信息在城乡之间快速流动,城乡边界不再泾渭分明。当下,如果仍以封闭的视角来看待城市,已然落后于现实。为此,若突出城市所具有的军事、政治、文化和经济中心的特殊功能,将城市视为一种时空的存在或交流的存在,则可以认为它突破了时空的限制,身兼交流容器与交流主体的双重身份[3]。

一般而言,城市傳播是指传受双方认知城市,进行多媒体信息互动的过程。我国城市传播研究的起点可追溯到20世纪80年代。长期以来,广播电视等主流媒体掌握着城市传播的主要权利与资源,城市宣传片是城市形象构建的主要窗口。随着互联网技术的兴起和普及,大众借由移动互联网平台掌握解构与建构城市形象的主动权,大量个人化的文字、图片和视频接连涌现,不仅促使学者基于“城市媒介化”的概念,探索实体城市与虚拟城市的关系[4],不断拓宽对“城市”的认知;也使得城市传播研究有了更加宽阔的视野。

目前,城市传播研究在领域内形成了“城市形象”“城市品牌”“智慧城市研究”“危机传播研究”等持续性的研究热点。其中,多数学者采用个案研究的方法探讨某一个(类)城市的媒介意象或者传播策略。尤其是当城市形象传播在内容上“由图文转向短视频,由静态变为动态,由单一变为多元”,城市形象的特性与个性,意即“辨识度”就成为城市传播中城市形象的“补充指标”[5],助推重庆、西安、成都、长沙等城市火爆全国,以“网红城市”的姿态进入城市传播研究者的视野。

“网红”一词缘起“网络红人”,是萌芽于新媒介体系中的“他者”,通过源源不断地输出内容和价值,从而在网络环境中聚拢相当程度的注意力资源,并通过各式潜移默化的影响为受众确立意义,形成了基于个体IP化影响力的网红经济新形态[6]。随着媒介日益深度嵌入我们的日常生活,不仅“网络红人”的队伍不断更新、壮大,建筑、景观以至城市也置身于以网络为主体的媒介系统中,具备“网红”特质化、狂欢化的特点,成为所谓的“网红城市”。

近些年,短视频社交变为大众生活的常态,导致城市传播逻辑从传统的以城市为中心,转向以人为中心的场景连接逻辑[7],“网红城市”在其催化下异军突起。在抖音、快手为代表的短视频社交平台上,个人得以借助互联网生态赋予的能力,参与生产文字、图片、音视频等内容,也就是“用户生成内容”,简称UGC(User Generated Content)。UGC打破了传统的信息生产垄断和个人在传播过程中的身份壁垒,使得城市传播呈现出交互化、分众化和社交化的特点,信息交互发生在生动且多元的场景中,从而快速凝聚兴趣社群,引发广泛讨论。

作为城市传播中的新媒体,短视频为城市形象的“再现”与“再造”提供了新可能。纵使部分学者在审视新兴媒体与城市的关系时,认为新技术“将迅速提供面对面接触的优越替代品,而面对面接触则是传统城市残存的主要存在理由”,也就是说,城市会消失;但是与之相对,也有学者主张新媒体和以地方为基础的关系“彼此互动”“相互补充”[8],新媒体不是削弱而是促进城市的发展。由城市的住民和游客生产的UGC短视频,将实体城市与虚拟城市的传播融汇在一起,使得城市形象与城市传播有了新的特点。

以城市传播内容的变化为例。城市作为人群的聚居区,不仅有建筑、风景、社区等外显形式,也蕴含着人与人之间的社会关系与社会情感。与传统城市宣传重视广而大的内容输出不同,UGC短视频小而精的作品改变了以往有组织拍摄的城市形象传播模式,为城市形象的构建与确认开辟了新的传播路径,从更微观的层面完成了对城市整体形象的构建和确认[9]。具体而言,城市传播越发突出记忆点。有学者指出,可以通过记忆、食味、人物个性、景观设施符号塑造城市[10]。换言之,自然地缘文化、饮食文化、景观文化、方言文化等都可以成为UGC短视频视域下城市形象的传播点[11]。

“景观”“场景”等概念常被用于网红城市的研究,突出了短视频中城市形象的虚拟性。“网红城市”涌现的短视频时代,社交的引入使得传播拥有更生动的画面感、更高的趣味性和互动性。而这种社交引入满足了用户的情感需求,同时扩充了场景的使用[12]。短视频作为信息技术的产物,有着超强的虚拟性。短视频的魅力在于能快速地将“在场人”的所见传播给千万个“不在场”的人[13]。在场人与不在场人的交往之外,亦有“物”与人的交往,共同推动打卡景点的网红化生成。以景观社会的框架分析网红城市打卡的传播学实质,可以发现,移动互联网重新整合了“物”与人之间的互动方式;而透过将消费方式符号化,景观社会的影像生产成为人们当下生活的主导性模式,也重新改造了人们在实际行动空间的认知与体验。即人们虽然没去过某地,但是短视频的大量普及使人们好像长期置身于其中[14]。

“网红城市”的兴起,更离不开对应参与群体的积极性与创造力。诚然,“参与式文化”由来已久,作为该理论的提出者与奠基者,亨利·詹金斯早在1988年便于《媒介传播的批判研究》杂志上发表题目为《星际旅程归来,重读,重写:作为文本盗猎者的迷写作》的论文,他以《星际迷航》的粉丝为研究样本,首次提出“参与性文化”(participatoryculture),并在米歇尔·德赛都的基础上重新阐释“文本盗猎者”概念,而在此后的《文本盗猎者:电视迷和参与性文化》(1992),《融合文化:新媒体与旧媒体的冲突地带》(2006),《面对参与式文化的挑战:21世纪的媒介教育》(2006)等著作中,他不断丰富与发展该理论,引领并促使学界在30多年间从关注传统媒介时代的少数粉丝参与性行为向关注媒介融合时代的广泛受众参与性行为进行转变。

研究表明,参与式文化具有受众自主性、边界模糊性等特点。参与式文化并非互联网的伴生品,早在读者如“游牧民”般在文字森林中“盗猎”时,这一文化生态就已经开始发酵。但互联网催化了参与式文化,更为广泛的个体参与其中,在平台技术支持下发挥自主性,创造多元多样的UGC产品。另一方面,随着社会急速发展而不断渗透进多领域的参与式文化不仅越来越难以定义,还因为受众对于制作、传播乃至生产环节的积极参与,“消解了生产者与消费者的区别,也模糊了生产与消费的区别”[15],使得社会“生产—消费”结构不再单向度。有意无意之间构建城市形象的UGC视频创作者,大多本是这一城市的消费者,却在用视听语言构建影像时空时转换为生产者,若是采用直播视频形式,那么“消费—生产—消费”的转变则发生于一瞬。

现阶段,面向短视频与城市传播的研究,学术目光聚焦于以抖音为代表的头部App。研究发现,抖音传播相较于传统传播方式,更加立体、便捷、渗透率高,传播更广。此外,抖音的受众更年轻、传播的内容更接地气、传播更精准[16]。而抖音重度碎片化、强调互动性、高参与度和突出个性化的短视频,也为城市形象塑造与传播提供了效能更高的渠道。学者在研究中不仅强调了抖音的器质性,更强调了抖音的情感性,认为抖音的传播具有高强度情感吸附、后现代解构色彩以及跨领域交叉传播的特征[17]。

由分享型社区起家的小红书,在其UGC环境中有千万普通人的原创笔记。UGC是“游客自发生成的,比营销机构基于目的提供的信息可信度更高”,同时,“能够全面反映游客对旅游目的地形象的感知。其可信度和可用性使其成为塑造目的地形象和影响游客决策的重要媒介”[18]。这在一定程度上削弱了商业软文广告的隐形绑架,使得人们信任其中的原创内容真实性,符合当下大众日趋理性的消费心理。然而,截至目前,针对小红书这一腰部平台及其视频笔记的城市形象建构特点等层面的研究极其匮乏,上述基于抖音的城市传播研究结论是否适用仍需实证考量。

此外,城市传播研究认可受众参与对城市形象及传播方式的重塑,但鲜少以文化视角去判断其中呈现的新样态;与此同时,参与式文化研究聚焦人对人、人对物的形象构建与传播参与,而在人对城市的形象构建与传播参与却关注不多。互联网和网络2.0作为通过社会参与建设城市福利的推动者发挥了重要作用;而新兴媒体,只要选择了正确的呈现方式和内容,就能助力城市形象传播,甚至引领一座城市的建设和发展[19]。本文意在通过研究深化对城市传播、短视频和社会参与之关系与影响的思考。

3 研究方法与研究设计

基于上文所述的研究问题与理论基础, 本文将结合小红书的平台背景, 以视频内容与表现形式为两个分析单位,采用量化与质化相结合的研究方法,试探索UGC背景下“网红城市”长沙在该App上的形象建构特点以及其中呈现的参与式文化面貌。

本文具体采用以下方法及设计进行研究。

内容分析法。本研究以“長沙”为关键词对小红书视频进行搜索,按照平台自带的“热度”排序,自上而下进行数据的选取,最终,选取前100条视频作为本文的研究样本。在初步观察视频样本后,两位编码员对样本的视频内容与表现形式进行独立编码(表1、2),并对出现不一致的编码结果进行交流讨论,直到消除差异性。

在茶颜悦色成为长沙“神话”的过程中,社交打卡几近于一种朝拜式宗教仪式。网红打卡正是在社 交平台上进行的一种媒介仪式化行为,借助“打卡”的媒介报道方式展示各自的视频内容。

网红打卡是在互联网作用下技术与信息娱乐社会联姻的产物。网红打卡从商家策划的视觉消费场景开始,随后通过媒体进行传播,网民跟进媒体的传播和流通以及网民的消费、再传播和再生产,形成一整个完整的利益链条。在此链条上,网红打卡将商业行为融入娱乐文化,服务于消费,成长为商家、媒体、网民等多方力量合力打造的媒体奇观。

法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄提出,隨着社交媒体的发展,人们能够通过线上虚拟社交活动获取线下真实而又潜在的资源,由此产生一系列社交反应,这是社交活动的商品。但是这些商品需要货币来维护,表现为受众通过分享从而促进人与人之间的沟通互动,并在此过程中提升自我形象。简单地说,“社交货币”就是一种“谈资”,是人们在社交媒体中用以积累和呈现自身交往价值的特殊产品。其外在表现为可以让人表达态度观点,塑造积极形象,得到身份认同等一切能使自身体现得更加优秀的信息和产品上。网红打卡就是一种天然社交货币。人们通过对网红打卡地的消费来进行个性化的情感表达,建构理想的自我形象,满足自身的夸示性消费心理并渴望获得在群体中的认同感及社交地位[22]。随着用户成为社交朋友圈里可以贴上标签的“文艺范”“女神”“名媛”,“打卡”这一货币便已经变现,实现其社会意义。

打卡类似于观众在景观处标记签到。通过打卡用户在小红书等社交平台上获得反馈,生产者由此满足自我认知的社会性需求。随着打卡视频在社交平台公开发布,优秀的视频成为“攻略”,再次成为其他用户的打卡模板。通过评论、点赞等实现社交网络上出于趣缘关系的“云聚集”,其中的用户可实现群体身份的认同,形成“粉丝群”之类的群聊社区,继而形成圈层文化、“鄙视链”等,从而实现对所用媒介平台的情感依赖。这一系列的行动未经过提前的协商,但借助各自需求完成了一个松散的再生产链条。

在小红书等社交平台打卡虽然是用户行为,但是媒介平台、品牌方、意见领袖、相关管理部门亦参与其中。“红遍小红书的十大网红打卡地”等话题会增加内容乃至平台的流量与点击率。在整个展示过程中,消费者不仅为商家传播符号,还作为社交媒体的用户为社交媒体制作内容,并进行转评赞等一系列数据劳动。这些数据劳动是无偿的,用户也随之变成了资方的免费劳动力。

于长沙而言,在互联网主导下的消费时代,许多游客前往网红打卡地并不是为了获取实质性的服务或享受,而是为了进入一个消费场景。“前往谢子龙、李自健美术馆、文和友餐厅打卡”已经成为了小红书推介上长沙旅游的必备。甚至去到餐馆都可以不吃饭,只是拍照打卡。统计中显示,7%的视频中提到“明星也爱去的店”,以娱乐明星、厂牌作为噱头。这些曾经被认为是特定精英群体的专属拍摄场所,现在已经成为大众娱乐的方式。群众在社交平台上通过展示画面来使自己达到与明星一样的、理想中的形象,塑造一个理想自我。这个过程并不困难,群众根据某公众人物的照片进行模板式的造型、拍摄以及后期修图,以收获更多的点赞和评论。由此越来越多的“理想自我”汇聚在一个平台上,在此,网红打卡地将转换成为个体的社交资本,于线上的虚拟世界及线下的真实生活中被讨论、被推荐,延续其价值。这一系列行为将激活网红打卡地在群体中的下一轮病毒式传播,“社交货币”也由此实现了与真实货币同样的流通属性,并进入下一轮的再生产。

5.2 民众话语的参与——城市形象的再建构

从建构主义视角看城市传播,可以发现,城市空间里的文化特色是被彰显和被习得的[23]。UGC短视频兴起 之后,海量的、个性化的UGC短视频所形成的集群是彰显城市、认识城市的超级入口。拉康认为,人们通过“镜像”实现自我的认知,呈现“镜像”的介质,是镜子,亦是“他者”[28]。当作为“他者”的介质是小说、影视等媒介,其中呈现的“镜像”能够促成主体对客体的认知,形成“媒介镜像”。UGC短视频建构城市形象时,实体城市在有限的视听时空里被肢解,破碎的图景是每一个虚拟城市的表征。然而,“媒介镜像”不仅呈现支离破碎的幻象,还是内心情感、意识和信仰的投射[19]。我们能够从文本窥探小红书UGC短视频生产者在形塑长沙时该城市的“媒介镜像”于建构层面的转变。

5.2.1 “神话”建构释权民间主体

“媒介镜像”的建构过程有神话化的特征,人们受到它影响,相信它的真实性并指导日常实践[19]。媒介参与城市形象建构与传播时,利用自身的语言进行城市符号系统的解构与重构,并以仪式化的接受方式,为受众打造“信仰的真实”,意即存在于头脑中的“媒介镜像”。历经演变,在信奉科学的当下,神话已不再是指“超自然的故事”,而是“一种讯息,一种精神,一种符号和一种意义构成方式”[24]。古时,民间通过口耳相传的方式,创造了灿烂的神话文明,城市形象传播初具样态,城市“神话”仅限于都城和要塞;进入近现代社会,报刊、电影、电视等大众媒介拥有更加强大的“神话”建构力,官方以资源优势掌握“神话”构建与传播的主导权,越来越多的城市在宣传中神化自我的异质性;如今,短视频技术赋权大众参与,“神话”建构亦释权民间主体,历史似乎完成了一次回溯。

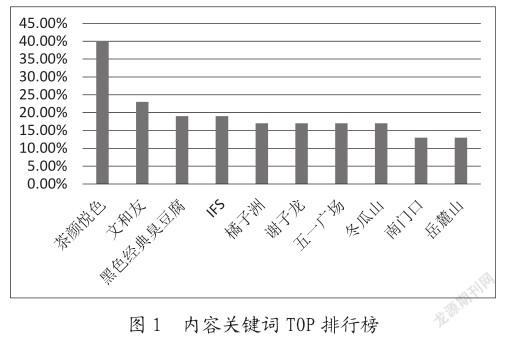

由UGC短视频捧 出来的“网红城市”,是一种新的城市“神话”,为大众树立起新的信仰。作为出现频次最高的内容关键词,“茶颜(悦色)”是长沙“神话”的重要组成部分,样本视频中,凡是提及饮品,茶颜悦色都必然在列。而在短视频文本中,“长沙特色”“只有长沙才有”“每一百米就会有一家”“必打卡”“必点”等词语多次出现,将该饮品品牌稀有化,把到该品牌店消费的行为仪式化,并明确绑定品牌与城市的关系,促使“茶颜悦色”与“长沙”同步神化,成为人们向往的“幻象”。不仅如此,部分视频创作者还会在视频文本中强调茶颜悦色门店在非长沙的城市排队长、一杯难求的情况。最突出的样本是,名为“娘娘开饭啦”的小红书用户,在《排队8小时?直接去长沙喝不香么》短视频中,从当地(武汉)的茶颜悦色门店服务人员处得知排队购买还需要约8小时之后,与朋友直接预订最近一班高铁票前往长沙,在最近一家(长沙南站)茶颜悦色门店实现无需排队的消费体验,喝完当即买票返程,再次经过当地的门店,人们依旧排着长队。在57秒的视频中,出镜的创作者先后以门店服务人员“现在不推荐你排队”,出租车司机“么鬼茶撒,黑死人的,排队要8个小时,喝了能长生不老?你们克长沙?喝茶?我滴天,真是狠呐!”以及创作者个人“我们会不会太疯狂了”“多爽啊”“还打包了两杯”“还在排,这群人真是疯了”等语言(如图10),辅之以高扬的语调、兴奋的表情,呈现出“朝圣”一般的姿态,是将“茶颜悦色”神话化的典型。

涂尔干在对社交宗教仪式的研究中表示,共同的焦点是所有人都关心的“神圣的事物”[25]。因为人们在互相关注,知道别人也在关注这个焦点,所以他们可以感受到其他成员对自己行为的“认可”。当人们越来越多的关注参与者的共同行动,他们将更能够了解成员的行为和情绪,他们会強烈感受到的情感互动和经验分享,让一群人的活动越来越呈现“共同行为”的特点,“群体团结”的情感促使成员更积极地参与整个互动活动。在对茶颜悦色的共同讨论中,每个参与者之间以这一产品为纽带,存在着联系和情感寄托,群体之间也就极快地形成了认同。虽然没有明显的边界和组织,但是此时“信众”们已经形成了一个共同热爱茶颜悦色的虚拟社区。人们对茶颜悦色的共同关注和讨论使他们不断创造更多的消费者,这一社区也不断扩大。在这一过程中,茶颜悦色官方也与消费者形成良好的互动关系,“茶粉”甚至在微博上拥有超话和话题。随着打卡行为的扩散,这一仪式越来越稳固,崇拜也越来越热烈。

5.2.2 自我表达寻求认同话语

人类相较于其他物种更具有“我”的主体作用,在于我们会使用语言这一介质。拉康“镜像理论”认为,“无意识和语言同时出现,是语言对欲望进行结构化的结果”,而镜像的最终发展阶段是儿童学会了语言表达[17]。媒介镜像建构意义的方式主要是言说方式,即指包括文字、有声语言及图景的话语表达方式[19]。本研究中的小红书UGC短视频,基本上所有样本视频都使用了字幕(95.00%),大部分样本视频使用同期声(32.00%)或配音(67.00%),甚至是方言(16.00%)、城市民谣(6.00%)进行自我表达。与一般城市形象宣传片中的“共识性话语”不同,从“攻略” “排雷”等视频标题和内容结构来看,这些小红书上的长沙UGC短视频使用的更多的是一种源于个人经验的话语。但无论是共识性话语还是经验性话语,都可以由肯尼斯·伯克的“认同战略”解释,即影像传播者通过对叙事视角等的选择,使受众感知到传者和自己是一样的人,从而提升说服的效果[26]。

但是,在声画的表现上,可以看到方言和城市民谣的使用较少。方言的使用被认为是展示不同地方文化差异的一种表现方式,通过方言可以传达某一城市的文化理念、丰富城市形象等。在UGC模式下,通过方言的个性化传播虽然可以构建一个“家园”式的空间,却不利于接触到这个圈子以外的受众,因此,使用普通话更利于网红城市的形象构建[27]。在城市民谣的使用上,其本身就有一些局限性。类似于成都这座城市,有赵雷创作的传唱度很高的《成都》,这首歌对于网红城市成都的形象的构建起到了至关重要的推动作用。反观长沙,其未能拥有一首属于自己的城市民谣,限制了城市民谣在城市形象传播时的作用。

小红书从文本笔记转向视频笔记的UGC内容生产时,在“短、平、快”的平台上,自我表达是破碎的,创作者会以简洁的词语快速强调每个类目最显著、最吸引浏览量的特点。视频文本中,很少有全景画面出现,更多的是中景、近景等打卡场景的拼接。同时,在拍摄的选择上,竖屏的使用占比达到了77.00%。竖屏相比于横屏来说,更加方便、快捷,符合当下时代发展的需求。对受众而言,UGC用户创作的短视频因更加方便观看,更加适合通过上下滑动来浏览城市形象的信息的习惯而吸引其参与进来。对UGC短视频的创作者而言,随手记录、随时拍摄的习惯让其在拍摄中使用单手就可以进行拍摄,极大程度的简化了拍摄时所需要的条件。但另一方面,使用竖屏的方式会损失掉一些画面的内容,让其在交代环境背景或者人物关系时更加单一,使其信息的传递受限,这也是为何在视频内容中出镜的人物个数总在0至2之间的重要原因。

基于当下媒介技术发展与普及带来的变化,亨利·詹金斯提出了新媒体环境下的“参与式文化”,认为面对新时代的受众参与,我们“既要突破过去对文本意义的关注,同时还要关注其中各方利益的协商”[28],这将参与式文化视为一种政治权力,粉丝社群不再只是通过“文本盗猎”,创造和传播新思想来实施“政治影响”,而是还通过利用新的社会结构以及新的文化生产模式来施展影响力[29]。可以说,虽然每个UGC短视 频中的自我表达是碎片化的,但凝聚于“长沙”搜索词下的小红书UGC短视频集群却是在合力建构着长沙的虚拟城市形象。自我表达时使用的认同话语不断累积,形成“集体智慧”,强化了对受众的说服力。

媒介融合的时代,“媒介镜像”无处不在,我们既在“凝视”也在“被凝视”,通过相互的认知,形成“理想我”和“理想社会”的模型。本研究中,UGC短视频的创作者会在文本中以“人均1 000”“人均500”的方式将几天的长沙游行程安排妥当,塑造经济上明智可靠、精打细算的“理想我”。而内容文本覆盖湘菜、小吃、饮品、自然景观、人文景观、娱乐景观和住宿等多个层面,也建构起吃喝玩乐都不容错过的“理想社会”——长沙。不难想象,近年来长沙突飞猛进的口碑与经济价值,应与以小红书UGC短视频用户为代表的受众参与有关,一定程度上助推了商品、店铺乃至城市破圈与商业资本的互利共赢。

参考文献

[1]清华大学国家形象传播研究中心城市品牌研究室.短视频与城市形象研究白皮书[EB/OL].[2020-06-15]. https://www.sohu.com/a/253293179_817743.

[2]199IT.巨量引擎.2020电影短视频营销白皮书[EB/ OL].[2020-08-05].http://www.199it.com/ archives/1095350.html.

[3]党东耀,王司媛.城市传播研究现状及未来发展趋向分析[J].广西职业技术学院学报,2021,14(1):39-45,66.

[4]黄骏.虚实之间:城市传播的逻辑变迁与路径重构[J].学习与实践,2020(6):132,137,138.

[5]杜积西,陈璐.西部城市形象的短视频传播研究:以重庆、西安、成都在抖音平台的形象建构为例[J].传媒,2019(15):82.

[6]敖鹏.网红的缘起、发展逻辑及其隐忧[J].文艺理论与批评,2017(1):135-143.

[7]刘涛.基于UGC模式的城市文化传播策略研究[J].东南传播,2021(2):72-75.

[8]约翰·艾伦,多琳·马西,迈克尔·普赖克,等.骚动的城市:迁移与定居[M].武汉:华中科技大学出版社,2016.

[9]谭宇菲,刘红梅.个人视角下短视频拼图式传播对城市形象的构建[J].当代传播,2019(1):96-99.

[10]初晓慧,骆玉安.群体传播时代Vlog在城市形象传播中的应用[J].新闻爱好者,2021(2):85-87.

[11]张颖,万祯,孟育耀.UGC短视频视域下“网红重庆”城市画像传播分析[J].采写编,2020(5):25-27.

[12]李智,柏丽娟.虚实共生:场景视角下移动社交短视频“网红打卡”现象研究:以抖音App为例[J].视听界,2020(6):29-32.

[13]许加彪,李莹.微视频语境下城市空间形象的媒介建构与传播[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2019,48(1):101-107.

[14]王昀,徐睿.打卡景点的网红化生成:基于短视频环境下用户日常实践之分析[J].中国青年研究,2021(2):105-112.

[15]张宏伟.参与式生产:文化产品生产的转向与变革[J].新闻与传播研究,2015,22(11):109-117,128.

[16]巫国义.抖音:城市形象传播中的新媒介[J].新媒体研究,2019,5(14):7-9.

[17]陳挚,幸念.青年亚文化视域下的媒体策略研究:以抖音的传播为例[J].新闻世界,2021(4):68-71.

[18]Yaming Fan and Zhengyang Sun and Hui Liu. Research on The Preference of Seasonal Landscape Based on UGC:A Case Study of Guilin City[J].E3S Web of Conferences,2020,194:05057.

[19]XIA Fan and Lü Muyan.New Space for City Communication:A Study on Culture Transmission b y N a n j i n g M e t r o [ J ] . C r o s s - C u l t u r a l Communication,2021,17(1):30-34.

[20]郝军梁.试论城市民谣对城市形象建构的推动作用[J].新闻世界,2018(2):84-87.

[21]斯特伦斯基.二十世纪的四种神话理论[M].李创同,等译.北京:生活·读书·新知·三联书店,2012.

[22]张高洁,骆蓓娟.消费社会视域下“网红打卡地”的媒体奇观及其批判[J].东南传播,2019(10):11-13.

[23]李鲤,田维钢.城市形象片传播中的认同建构策略[J].当代传播,2017(4):39-41.

[24]万建中.神话的现代理解及叙述[J].北京师范大学学报(社会科学版),2009(1):74-79.

[25]张通勇,昌蕾,甘清.UGC旅游打卡短视频传播路径研究[J].中国报业,2020(8):22-23.

[26]伯克,等.当代西方修辞学:演讲与话语批评[M].常昌富,等译.北京:中国社会科学出版社,1998:15.

[27]蓝刚.方言短视频在城市形象建构中的影响研究[J].视听,2020(9):23-25.

[28]岳改玲.小议新媒介时代的参与式文化研究[J].理论界,2013(1):152-154.

[29]亨利·詹金斯,融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带[M].褚孝泉,译.北京:商务印书馆,2012.